【ピアノ】ピーター・コラッジオのセミナー(2005年)から学ぶ表現技法

► はじめに

世界的に著名なピアニスト、ピーター・コラッジオが2005年日本で開催したマスタークラスより、印象深かったアドバイスを2点紹介します。本記事で取り上げるのは、スクリャービンの「左手のための2つの小品 第1番 プレリュード Op.9-1」でのレッスン内容です。

これらのアドバイスは、スクリャービン作品に限らず、ロマン派から近現代作品まで幅広く応用できる普遍的な音楽解釈を含んでいます。

► ピーター・コラッジオのセミナー(2005年)

‣ レッスン①:時間の使い方と音楽的呼吸

· ピーター・コラッジオによるアドヴァイス

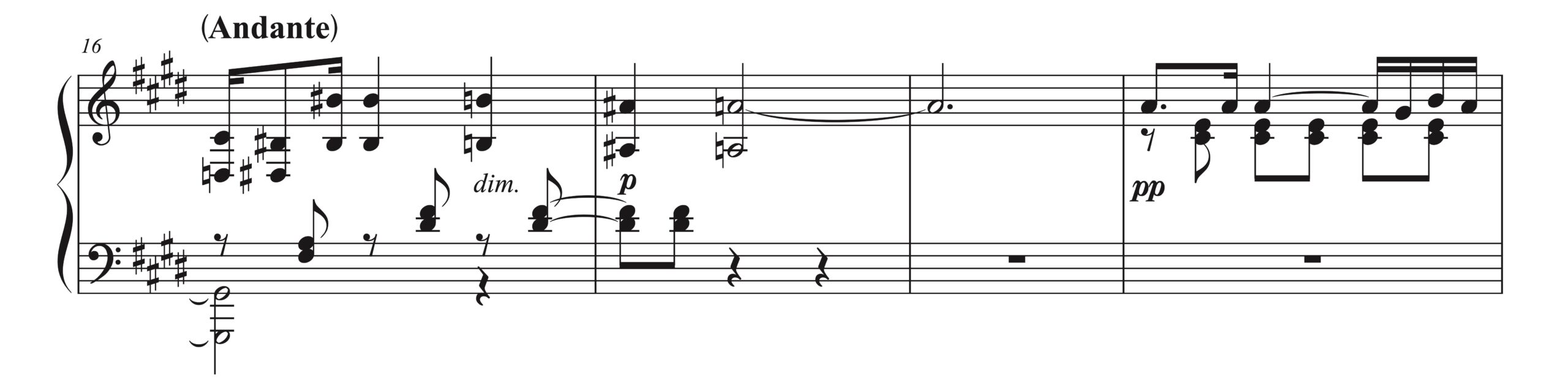

スクリャービン「左手のための2つの小品 第1番 プレリュード Op.9-1」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-19小節)

・17-18小節で拍を数えてはいけない

・18小節目の単音にはフェルマータがついていると想定して演奏する

・19小節目の出てくるタイミング、それはピアノに訊く

· 筆者による補足

音楽的意図と実践方法

上記のアドバイスの核心は、単なる時間の延長ではなく「19小節目をいかに自然に始めるか」という音楽的文脈にあると言えるでしょう。

19小節目からは pp(ピアニッシモ)で回想的に冒頭主題が再現されます。ここで求められるのは「遠くから聴こえてくるような効果」です。そのために、17-18小節での時間の使い方が決定的に重要となります。

実践のポイント:

自然なフェルマータの創出

18小節目にフェルマータを補うことをコラッジオは推奨しています。ただし、機械的に決まった長さで延ばすのではなく、18小節目の単音の響きを丁寧に聴きながら、19小節目の pp の響きを丁寧に作るイメージで演奏しましょう。そうすると、自然と小さなフェルマータがついたような時間の使い方になります。

ソフトペダルの効果的な使用

コラッジオは、18小節目からソフトペダル(ウナ・コルダ)を踏み込み、pp の音色世界へ段階的に移行することも重要な演奏ヒントとして挙げました。

‣ レッスン②:アルペジオの表現的可能性

· ピーター・コラッジオによるアドヴァイス

譜例(27-29小節)

・この楽曲において、アルペジオの弾き方は自由度が高い

・アルペジオでは様々な弾き方ができるので工夫する

・工夫のポイント:速度の変化、ダイナミクスの微細な変化(クレッシェンド・デクレッシェンドの補足)など

· 筆者による補足

表現技法の実践と注意点

この作品はスクリャービンが22歳のときの初期作品で、後期の無調作品と比較してロマン派の色が濃厚に表れています。過度にロマンティシズムになる必要はありませんが、コラッジオが指摘するアルペジオの表現的工夫は、音楽の可能性を広げる要素となります。

実践のポイント:

まずは実際のリズムの骨格をしっかりと把握しておき、その後に弾き方を工夫していくようにしましょう。ただしその場合も:

・手の移動に時間がかかってしまったから、不自然に遅くなった

・手の移動が大変だから、不自然に時間を使ってしまった

などといったような印象に聴こえないよう、録音&チェックも取り入れながら自然なアゴーギクに仕上げることが重要です。

左手独奏作品特有の注意点

左手のみで演奏する作品では、こうした表現と技術のバランスが特に重要になります。一種の技術的制約の中で最大の表現効果を得るために、より精密な音楽的判断が求められます。

► ピーター・コラッジオの音楽観をより深く知る

コラッジオの音楽観により深く触れたい方には、以下の著作をおすすめします。専門的でありながら親しみやすい文体で、ピアノ演奏の本質的な問題が語られています。

著者:ピーター コラッジオ

訳者:坂本暁美、坂本示洋

出版社:音楽之友社

発行年:2005年

ページ数:175ページ

・ピアノ・テクニックの基本 著:ピーター コラッジオ 訳:坂本暁美、坂本示洋 / 音楽之友社

► 終わりに

ピーター・コラッジオのセミナーから得られた内容は、音楽そのものとの対話の方法を教えてくれます。これらのアプローチを他の作品にも応用してみましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント