そのアドヴァイスは他の作品にも応用できるでしょう。

スクリャービン「左手のための2つの小品 第1番 プレリュード Op.9-1」

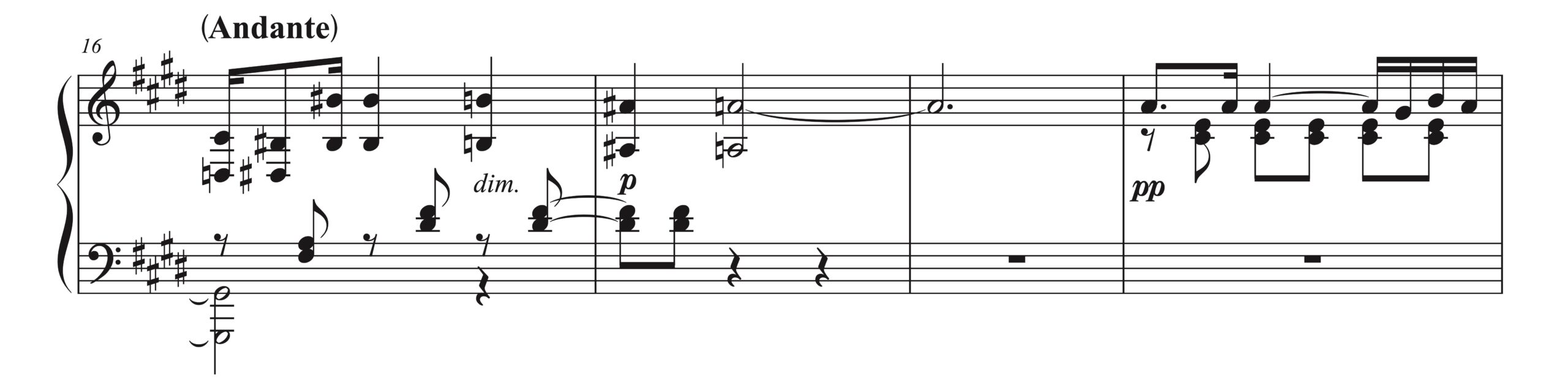

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-19小節)

ピーター・コラッジオによるアドヴァイス:

・17-18小節で拍を数えてはいけない

・18小節目の単音にはフェルマータがついていると想定する

・19小節目の出てくるタイミング、それはピアノに訊く

【筆者による補足】

上記のアドヴァイスは、ただ単に時間のかけ方を言っているのではなく、「19小節目をどのように始めるのか」ということにつながっていると言えるでしょう。

19小節目からは pp で回想的に冒頭が再現されます。ここは「遠くから聴こえてくるような効果」を演出したいので、17-18小節などその直前での時間の使い方が重要だということ。

ピーター・コラッジオは、18小節目にフェルマータを補足することを推奨しています。

フェルマータをきっちり決まった長さで伸ばすのではなく、18小節目の単音の響きをよく聴きながら19小節目の pp の響きを丁寧に作るイメージで演奏すると、自然とちょっとしたフェルマータがついたような時間の使い方になります。その程度のやり方が丁度いいと考えています。

ピーター・コラッジオは、18小節目からソフトペダルを踏み込んで pp の世界へ入ることも推奨しています。

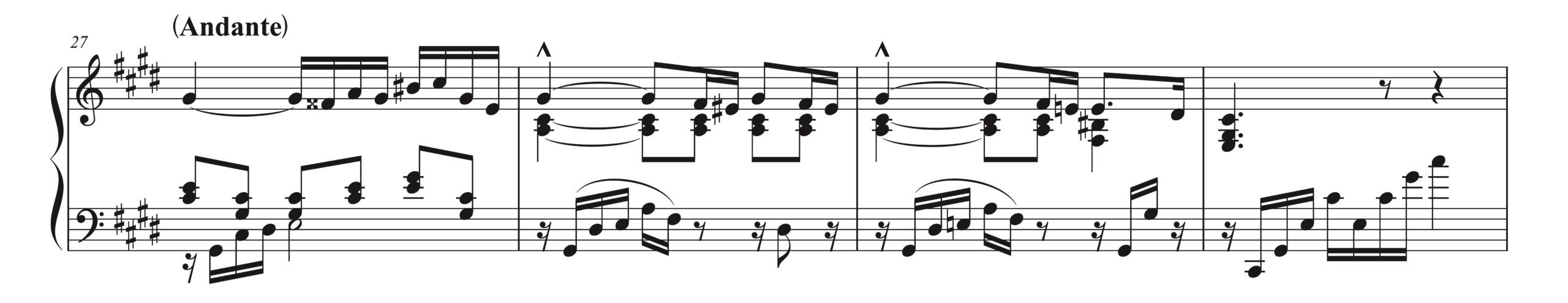

もう一例見てみましょう。同曲の27-30小節です。

ピーター・コラッジオによるアドヴァイス:

・この楽曲において、アルペジオの弾き方は自由

・アルペジオでは様々な弾き方ができるので工夫する

・その工夫ポイントとしては、スピード、ダイナミクスの松葉(< >)の補足など

【筆者による補足】

この作品はスクリャービンが22歳のときの初期作品で、後期の無調音楽などに比べるとロマン派の色が濃く出ています。

ロマンティシズムになり過ぎなくとも、ピーター・コラッジオが言うようにアルペジオの弾き方に工夫をすることは表現の可能性として大いに考えられるでしょう。

まずは実際のリズムの骨格をしっかりと把握しておき、その後に、弾き方を工夫していくようにしてください。

ただしその場合も:

・手の移動に時間がかかってしまったから、遅くなった

・手の移動が大変だから、時間を使ってしまった

などといったような印象に聴こえないよう、録音&チェックも取り入れながら自然なアゴーギクに仕上げることが重要です。

左手のみで演奏する作品の場合、こういった部分にも注意しないといけません。

ピーター・コラッジオの音楽観にもっと触れたい方は、以下の書籍も参考にしてください。内容は難しくなく、文調も読みやすいのでおすすめです。

・ピアノ・テクニックの基本 ピーター コラッジオ (著)、坂本暁美、坂本示洋 (翻訳) 音楽之友社

▼ 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント