【ピアノ】その和音のトップノートは本当に際立たせるべきなのか?

► はじめに

和音を見ると、そのトップノートを強調しようと思うことでしょう。それは、トップノートにメロディが配置されていることが多いケースからもむしろ当然のことです。しかし、強調すべきかの境界線が曖昧なケースもあるので、「その和音のトップノートは本当に際立たせるべきなのか?」という視点を常に持たなくてはいけません。

そこで本記事では、目の前の作品の和音部分を楽曲分析的視点で読み解き、際立たせるべきかどうかを考えていくヒントを提供します。

► トップノートの解釈における多種パターンのヒント

‣ 際立たせるべきでないことが明らかな例①

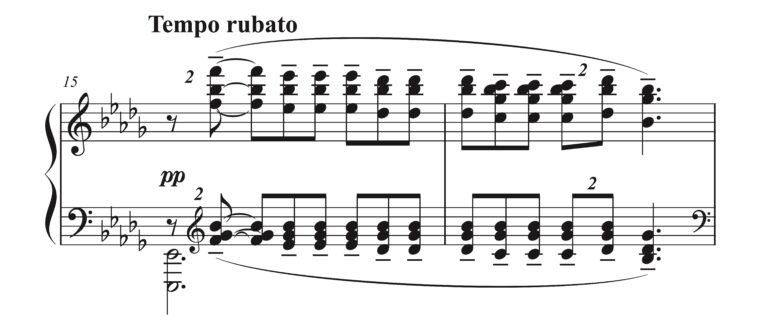

ショパン「ノクターン(夜想曲)第8番 変ニ長調 Op.27-2」

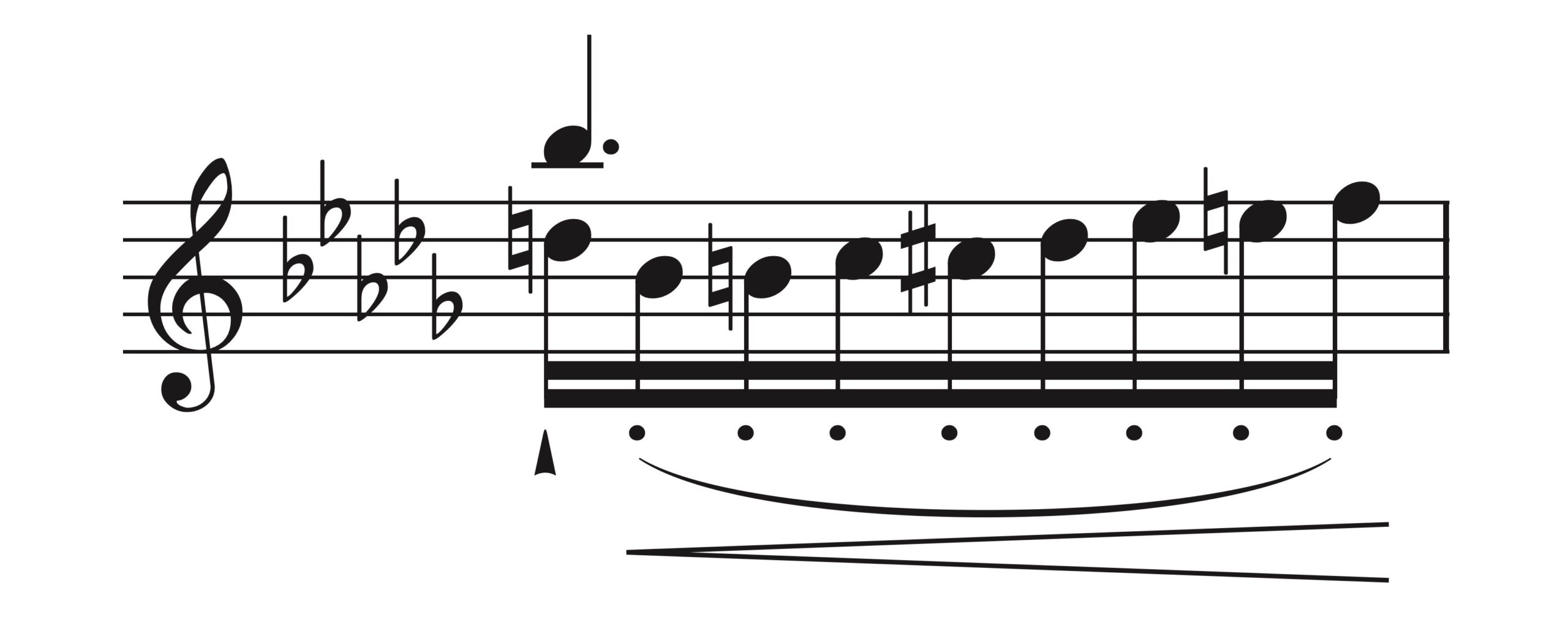

譜例(PD作品、Finaleで作成、15小節目)

譜例後半のように、和音連打でトップノートが同音連打になっている書法があります。こういった場面における同音連打というのは、言ってみれば「持続音」。本来であれば長い音価で伸ばしていてもいいのですが、減衰楽器であるピアノという楽器の特徴も踏まえて、同音連打で持続させているというわけです。

少なくともこの譜例の箇所では、同音連打の方の声部は主役ではなく、必要以上に際立たせるべきではありません(楔形アクセントがついているところまではトップノートが主役です)。

練習のポイント:

「意識を動く声部の方へ傾けて歌っていき、その中で、同音連打の方の音にも触れる」イメージで重要な声部を意識すると、音楽的なサウンドが得られるでしょう。

以下のような練習も行ってください。

譜例(Finaleで作成)

必ず、原曲を実際に演奏するときの運指を使って練習しましょう。

同音連打の声部を伸ばしたままにしておくのは、手の広げ方を変えてしまっては声部別練習の意味がないので、原曲を実際に演奏するときの手の開き具合を保ったまま動く声部を練習するためです。

‣ 際立たせるべきでないことが明らかな例②

シューマン「蓮の花(クララによる編曲版)」

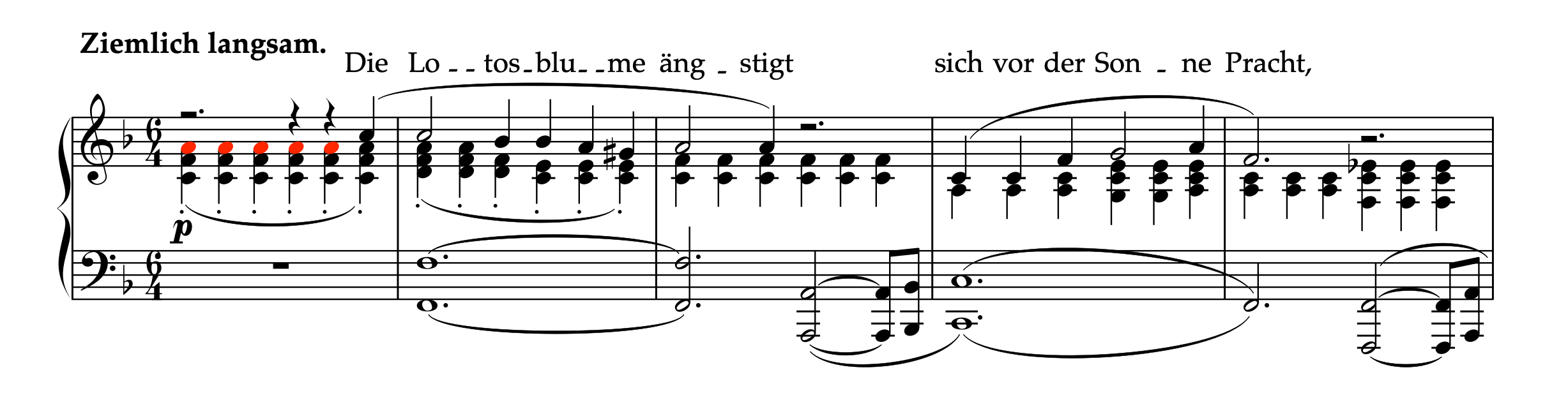

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

伴奏部分の扱い

レッド音符で示した音を含め、この楽曲の伴奏部分では原則として強調を避けるのが適切です。これらの音がメロディの一部のように聴こえてしまい、主旋律の明瞭性を損なうのを防ぐためです。

原曲の同箇所との比較

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

メロディと音域が近い伴奏音の省略

比較譜例から分かるように、クララ・シューマンは原曲からピアノ独奏版に編曲する際、直前直後に現れるメロディ音と重複する音程を避けて、伴奏パートの音を選び直しています。

原曲では歌声とピアノの音色が大きく異なるため、音程の重複は問題になりません。しかし、ピアノ独奏ではすべてが同じ楽器内での音色となるため、メロディを明確に浮き立たせるためには、このような配慮が不可欠となります。この処理は本楽曲全体にわたって一貫して施されており、メロディの明瞭性と演奏の実用性を両立させる工夫と言えるでしょう。

‣ 際立たせるべきでないかが、演奏者の解釈に委ねられる例

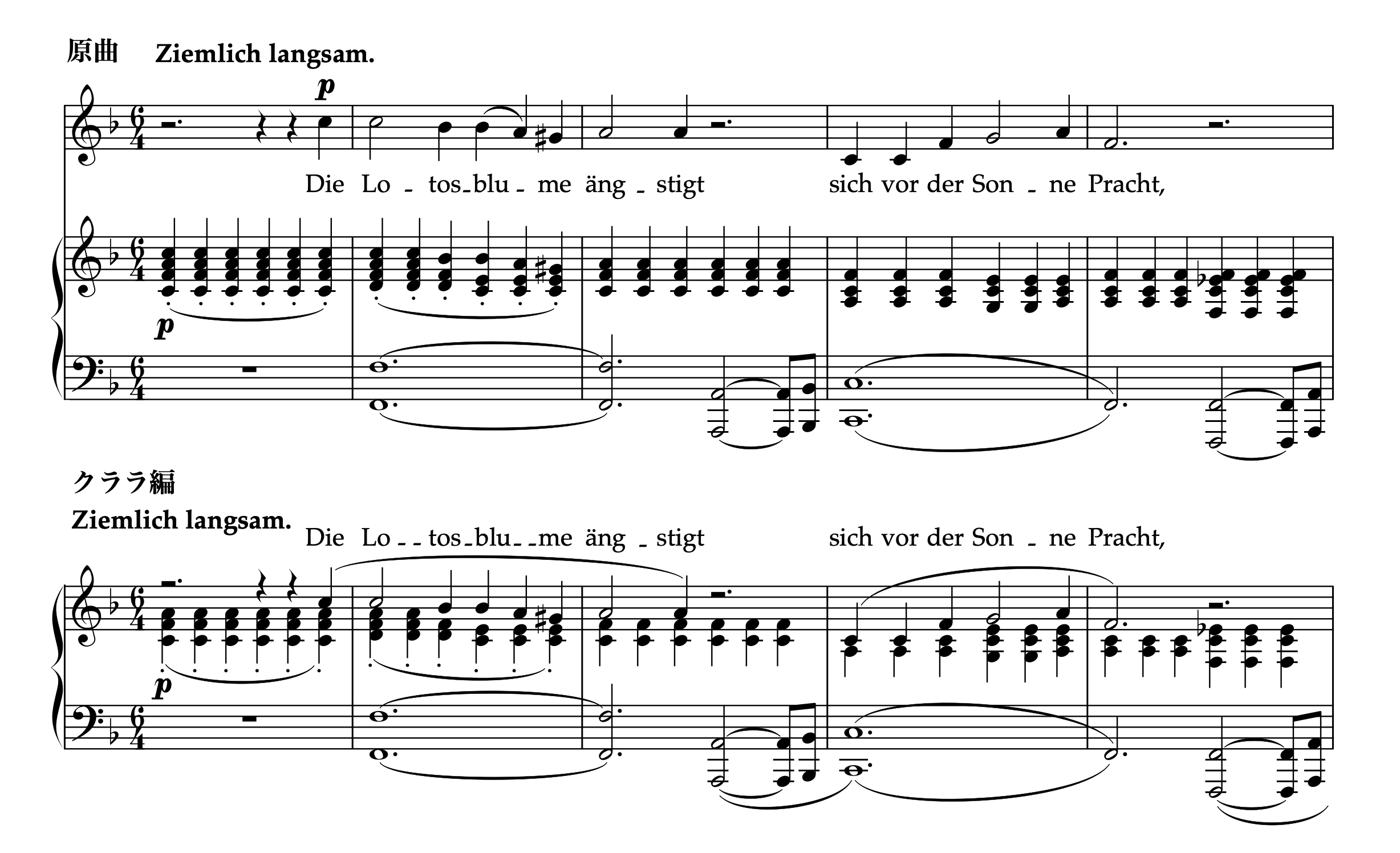

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節目の連続する和音に関しては、トップノートを際立たせる解釈とそうでない場合が、演奏者によって分かれます。この部分について、エルヴィン・シュタインは「際立たせないほうがいい」という意見であり、「作品構造と演奏」という著作の中で以下のように説明しています。

ピアニストが、並んでいる和音の最上部の音を強調するのは誤りである。和音の4声部の織地は、完全にバランスが取られていなくてはならず、また各音がどれもはっきりしていなくてはならない。旋律も和声もそれ自体としては重要でなく、複合的な構造の部分として意味をもっているのであり、その構造のおもな要素は、織地の色彩にある。

(抜粋終わり)

・作品構造と演奏 著:エルヴィン・シュタイン 訳:黒川武 / 全音楽譜出版社

練習のポイント:

もしトップノートを強調する解釈をとる場合は、テンポがゆるやかなので、32分音符が出てくる直前までトップノートを右手で単音弾きするといいでしょう。

‣ 際立たせても明らかに問題ないけれども、他の選択肢もある例

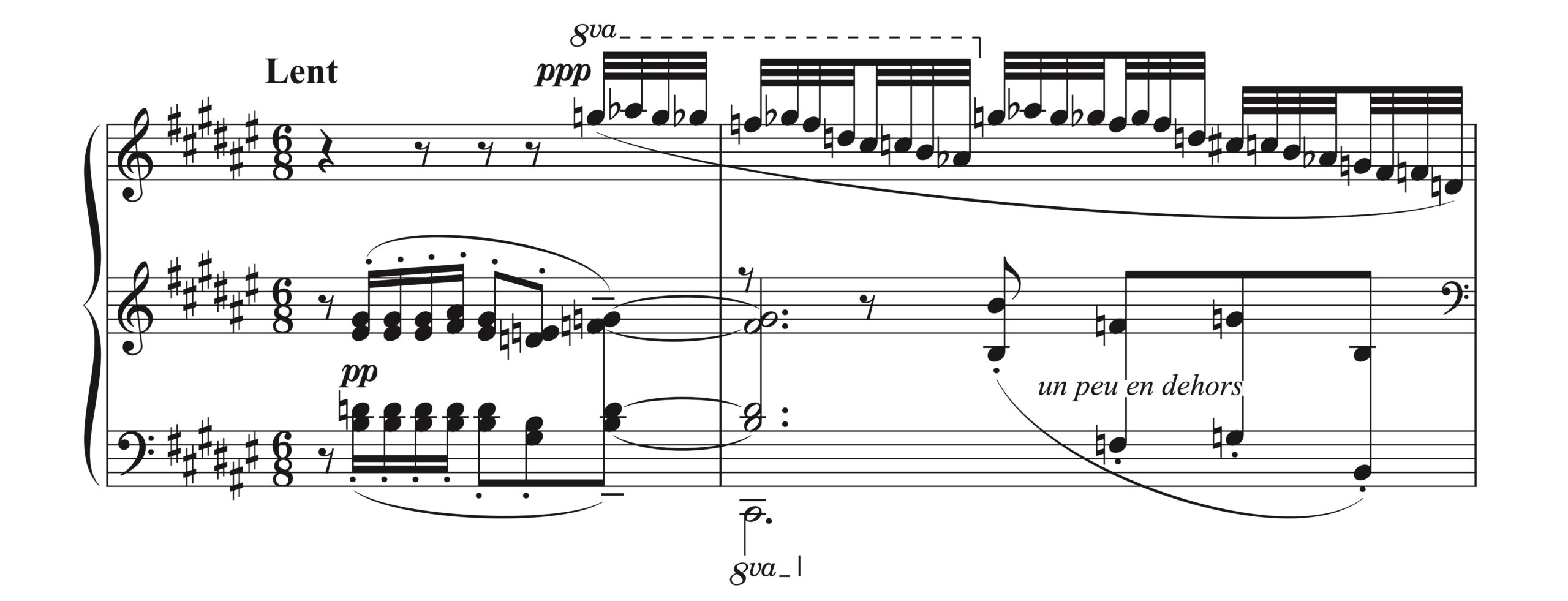

ドビュッシー「ベルガマスク組曲 3.月の光」

譜例(PD作品、Finaleで作成、15-16小節)

この譜例のような書法の箇所では、当然、メロディであるトップノートを強調しても構いません。一方、同じメロディが2オクターヴに渡ってユニゾンされているので、別の位置のメロディをより際立たせる解釈もあります。全体的な印象として:

・トップノートをより強調したほうが、メロディの輪郭がくっきりとする

・1〜2オクターヴ下のメロディをより強調したほうが、響きが重視される

このように「トップノートを際立たせても明らかに問題ないけれども、他の選択肢もある場合」というのは意外と多く、その代表的なものは、譜例のような「オクターヴユニゾンでメロディが広い音域へ広がっているケース」です。

練習のポイント:

オクターヴユニゾンの場合、高音と低音のどちらをより強調するかで表情が変わります。自分の表現したい音楽的意図に合わせて演奏方法を選びましょう。これに関しては作曲家が指定していないケースのほうが多いので、余程不自然な解釈をしない限りは、演奏者に任せられていると考えてOKです。

‣ 歌曲伴奏の例:歌手とやりとりしながら適宜対応が必要なケースも

「歌曲伴奏の場合」は、和音のトップノートを強調し過ぎないほうが良いケースが多くあります。

歌曲伴奏では和音が連続する伴奏型が多く、その場合は、和音のトップノートが旋律の役割を果たすこともあります。しかし、あえて上の音を強調しないほうが歌手が歌いやすいケースが多いのです。それは、たとえ歌の旋律をユニゾンでなぞっていたとしてもです。

この辺りは、どちらが適切かを決めつけることは出来ず、現場に合わせて歌手とやりとりしながら適宜対応が必要となってきます。もちろん、間奏などで歌手が休んでいるところであれば、これには該当しません。

► 迷ったら、音を出して和音のバランスを探るに限る

楽譜の御面相(見た感じの景色)で何となく判断してしまい、その解釈でずっと弾いてしまうケースは多いようです。トップノートの扱いに関して少しでも気になったところは、バランスを変えながら音を出す実験を取り入れて検討してみるといいでしょう。

次の練習を試してみてください:

・ある和音の連なりを、トップノートを強調して弾く

・同じ和音の連なりを、別のラインを強調して弾く

・同じ和音の連なりを、どこも強調しないで弾く

・各アプローチで音色や印象がどう変わるかを観察する

この練習を通して、和音のバランスによる表現の違いを体感できるでしょう。

► 終わりに

本記事を通して、目の前の作品の和音部分を楽曲分析的視点で読み解くことの重要性が分かっていただけたかと思います。

トップノートを際立たせるべきか否かという問いに対する答えは必ずしも一つではなく、作品の様式、時代背景、演奏者の解釈によって変わります。重要なのは、本記事で取り上げたような判断の指標を複数持っておいたうえで、楽譜を丁寧に読み、音楽的な意図を持って演奏することです。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください:

・【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

・【ピアノ】和音連打伴奏の弾き方:音楽的な表現のための実践テクニック

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント