- 【ピアノ】ベートーヴェン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

- ► はじめに

- ► ピアノソナタ

- ‣ ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1

- ‣ ピアノソナタ 第2番 ハ長調 Op.2-2

- ‣ ピアノソナタ 第3番 ハ長調 Op.2-3

- ‣ ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7

- ‣ ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2

- ‣ ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3

- ‣ ピアノソナタ 第8番 ハ短調 Op.13 悲愴

- ‣ ピアノソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1

- ‣ ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2

- ‣ ピアノソナタ 第13番 変ホ長調 Op.27-1

- ‣ ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 月光

- ‣ ピアノソナタ 第17番 ニ短調 Op.31-2 テンペスト

- ‣ ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3

- ‣ ピアノソナタ 第20番 ト長調 Op.49-2

- ‣ ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 ワルトシュタイン

- ‣ ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 熱情

- ‣ ピアノソナタ 第25番 ト長調 Op.79 かっこう

- ‣ ピアノソナタ 第26番 変ホ長調 Op.81a 告別

- ‣ ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90

- ‣ ピアノソナタ 第30番 ホ長調 Op.109

- ‣ ピアノソナタ 第31番 変イ長調 Op.110

- ‣ ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111

- ► 小品

- ► 終わりに

【ピアノ】ベートーヴェン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、ベートーヴェンのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► ピアノソナタ

‣ ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1

· 第1楽章

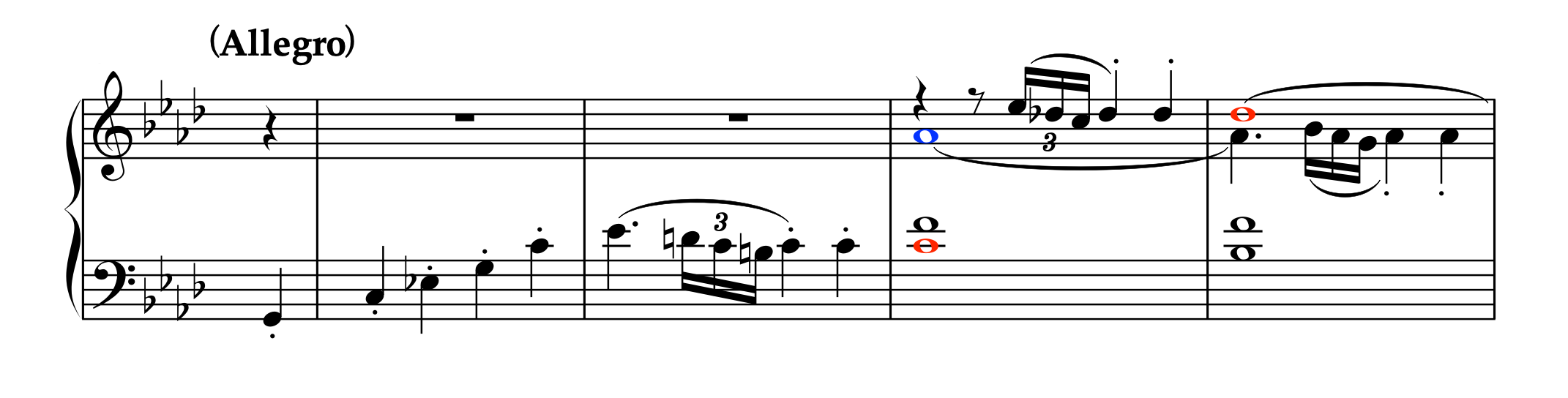

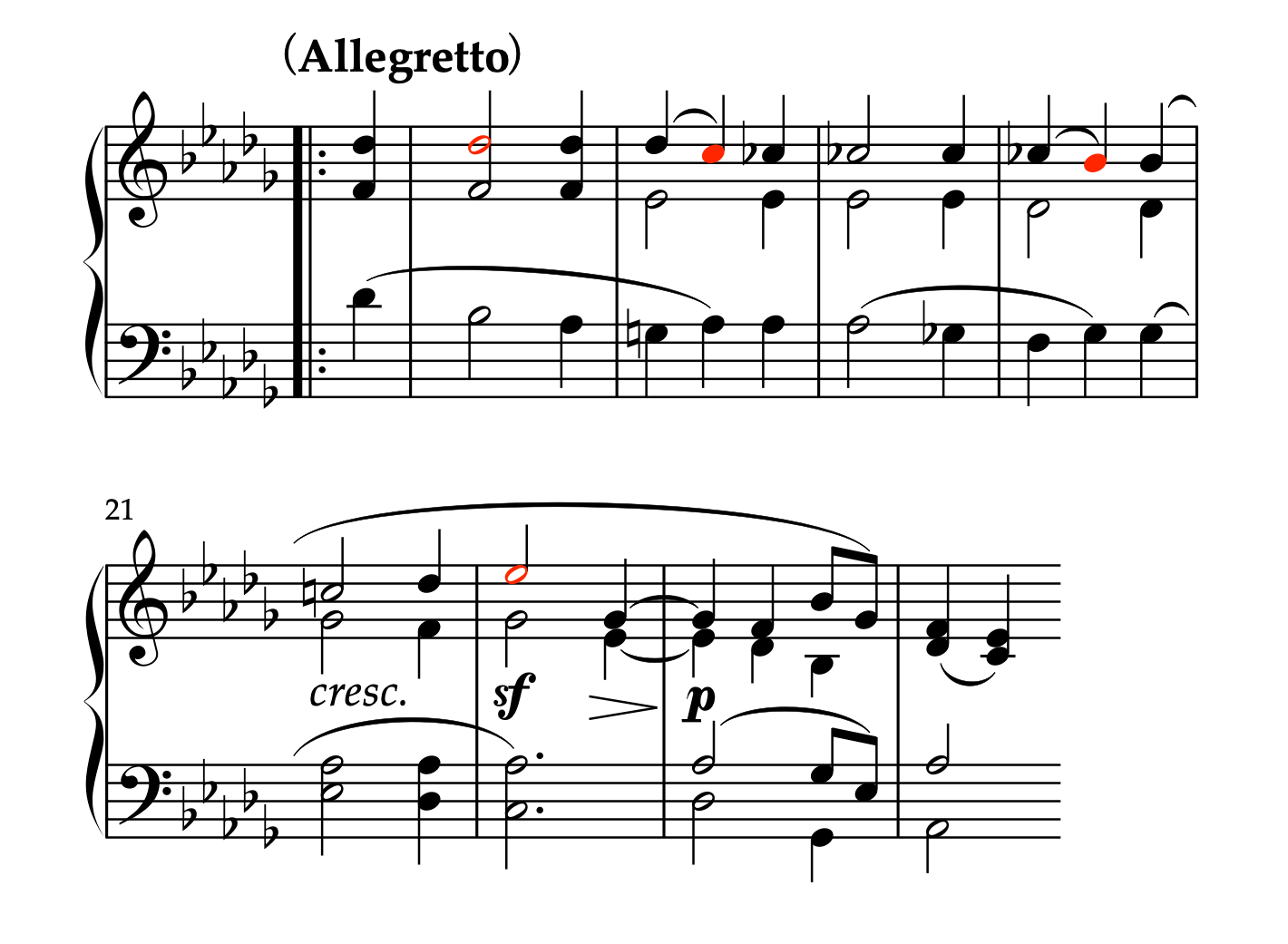

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-12小節)

演奏のポイント:

・11小節目の「レッド音符で示したC音」は、メロディの一部として際立たせる

・C音が3連続しているので、すべて同じ音量でC音が並んでしまうと音楽的ではない

・同様に、12小節目の頭の「レッド音符で示したDes音」も際立たせる

・11小節目の「ブルー音符で示したAs音」は、メロディに聴こえないよう静かに打鍵する

· 第2楽章

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、7-9小節)

8小節3拍目のメロディは典型的な無伴奏部分です。ペダルを保持すると前の和声が被り、作曲家の意図する音響効果が損なわれます。

無伴奏部分の見分け方:

・アウフタクト位置に次小節へ向かうメロディがある

・当該箇所の他声部が休符

この2つが揃う場合、多くは無伴奏表現です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ピアノソロにおける無伴奏表現の分析と演奏法

「‣ 演奏上の注意点と休符の解釈」

· 第3楽章

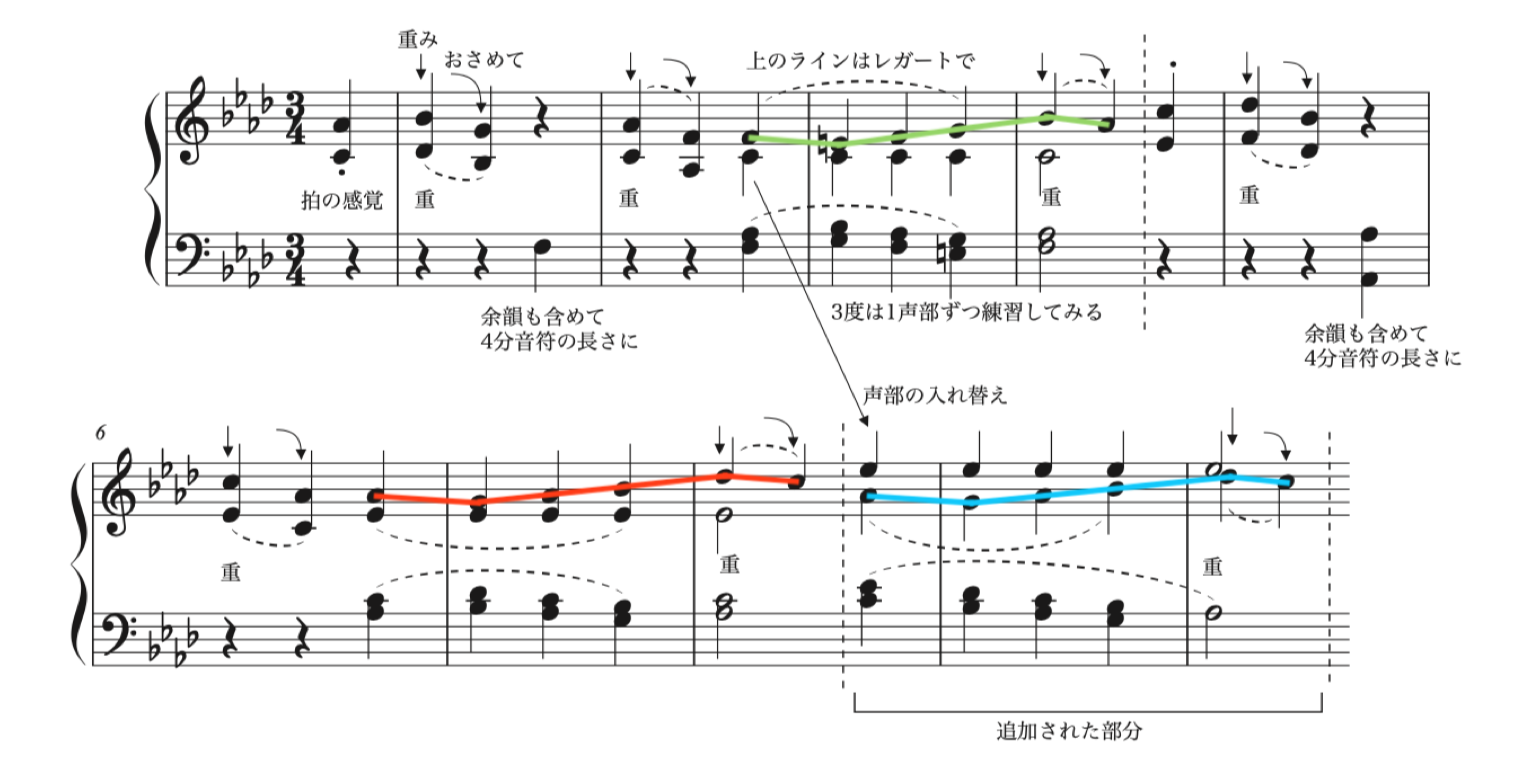

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

2小節3拍目からの右手パートは:

・内声はテヌートで長めに音を保持し

・上のラインは「レガート」で

こうすると、全体的には滑らかに聴こえます。

左手の「3度和音の動き」は、「上の音だけ」「下の音だけ」といったように、1声部ずつ取り出して練習してみるといいでしょう。ポイントは、1声部ずつ取り出す場合でも、必ず実際の指遣いのまま練習することです。そうすることで積み重なる練習になります。

· 第4楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭の右手和音は短い音価・弱奏・メロディ含有の3点が揃っているため、音が欠けたりメロディ以外が聴こえなくなりがちです。

演奏のポイント

はじめのうちはやや大きめの音量でハーモニーを確実に耳へ入れながら練習しましょう。自分に聴こえない音は聴衆にも聴こえません。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

「‣ 2. 和音演奏では、ハーモニーを確実に耳へ入れる」

‣ ピアノソナタ 第2番 ハ長調 Op.2-2

· 第1楽章

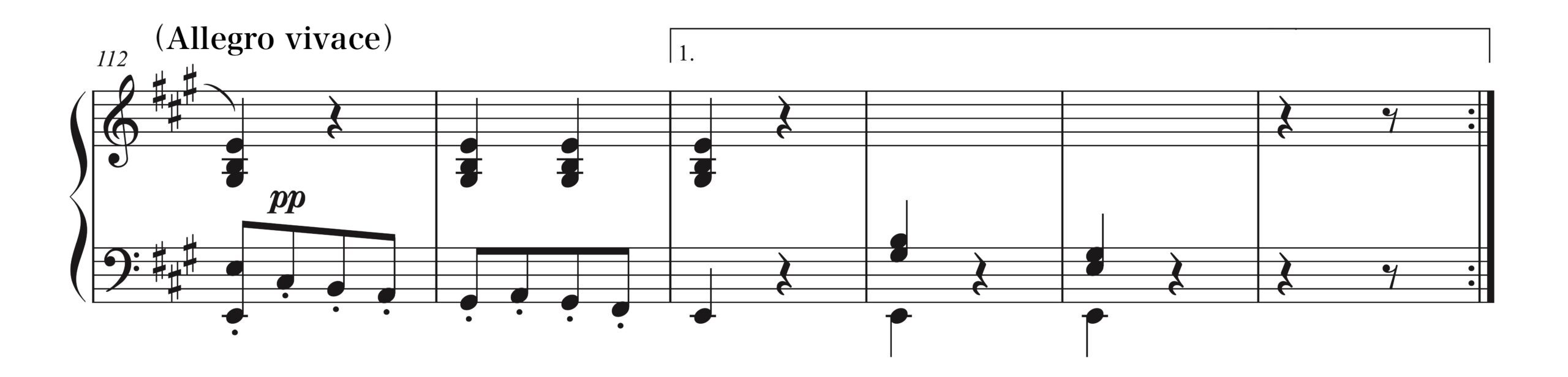

譜例(PD作品、Finaleで作成、112-117小節)

112-117小節では、セクションの終わりで音の鳴る間隔が広がり音楽が閉じています。

演奏の原則

音楽が閉じていく部分では、作曲家が反対の指示をしていない限り、ダイナミクスも閉じていくように演奏するのが音楽的です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 13. 音楽が閉じていくときには、ダイナミクスも閉じていく」

‣ ピアノソナタ 第3番 ハ長調 Op.2-3

· 第1楽章

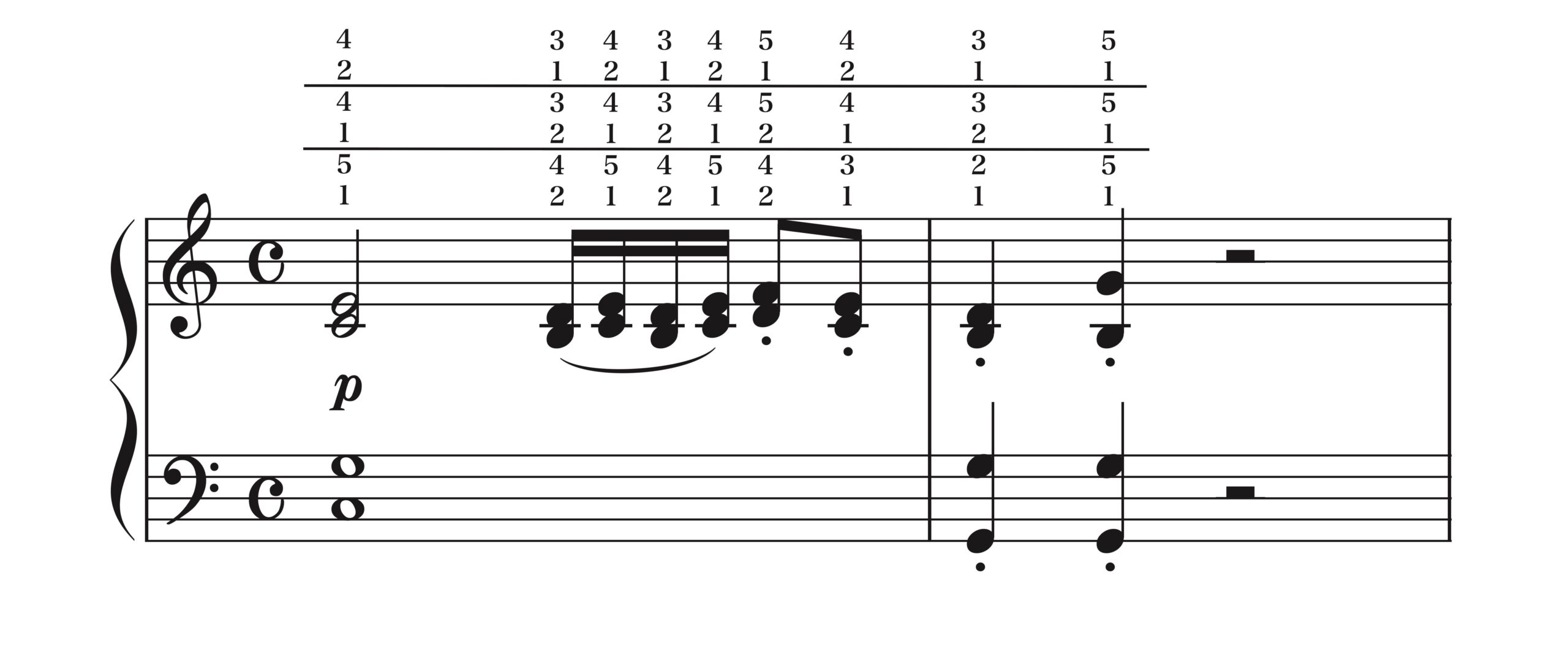

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

曲頭の3度重音トリルは難所として知られています。音がバラけやすいため、運指の工夫が必要です。

推奨運指:

・「24・35」の連続は指が隣り合っていても弾きにくい

・くぐらせることができる1の指を上手く取り入れるのがポイント

・最終手段として両手で分担(バスの全音符C音は残す)

・曲頭に限り、ソステヌートペダルで低音の5度を準備する方法もあり

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】作曲家の意図を実現する運指選択のポイント:楽曲構造に基づく演奏技術論

「‣ 3. ベトソナ 第3番 第1楽章 最初の3度トリルの運指」

‣ ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7

· 第1楽章

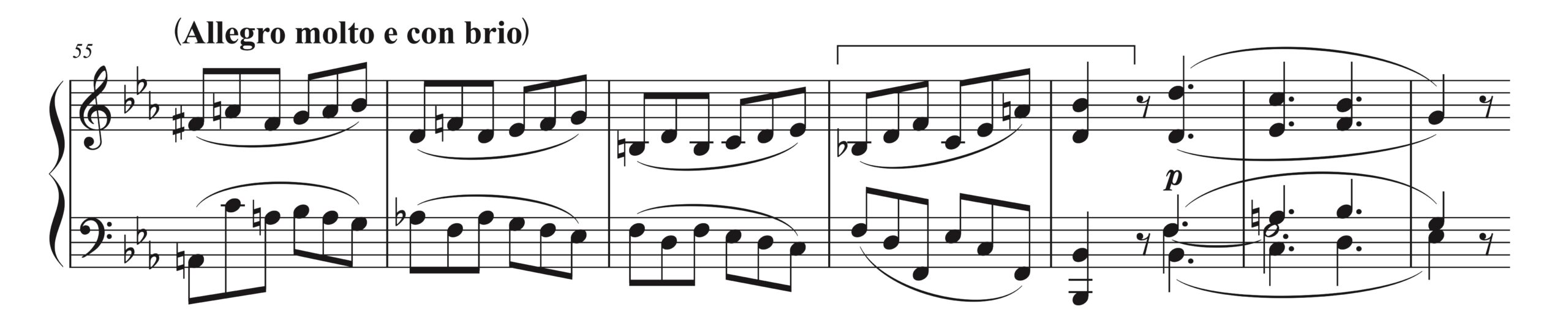

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、55-61小節)

p のところからが「提示部 第2主題」です。

そこへ入る前にカギマークで示したあたりでゆっくりしてしまいそうになりますが、そうせずにサラリと第2主題へ入りましょう。第2主題からは付点4分音符の音楽になるので、そのまま弾いていてもテンポの感じ方が変わって音楽に柔らかさが生まれるからです。その前でわざわざ段落感をつける必要はありません。

‣ ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2

· 第1楽章

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

スタッカート付き音符の音価の違いに注意

アウフタクトの8分音符と1小節目の4分音符、どちらもスタッカートが付いていますが、音価の違いによってニュアンスが異なります。4分音符のスタッカートはやや余韻を残すイメージで演奏しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】スタッカートを理解する:奏法、テクニック、音楽的解釈の深堀り

「· 3-2. スタッカートがつけられている音符の音価に注意」

‣ ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3

· 第1楽章

譜例(PD作品、Finaleで作成、8-10小節)

両手休符での音楽の流れを保つ

10小節目の両手休符では、休符が詰まらないよう注意が必要です。特に p から f への急激なダイナミクス変化がある場合、頭や顔でカウントをとってしまいがちですが、体内でカウントを保ちましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】休符にまつわる表現と譜読みのヒント

「‣ 6. 休符における身体と音楽の調和」

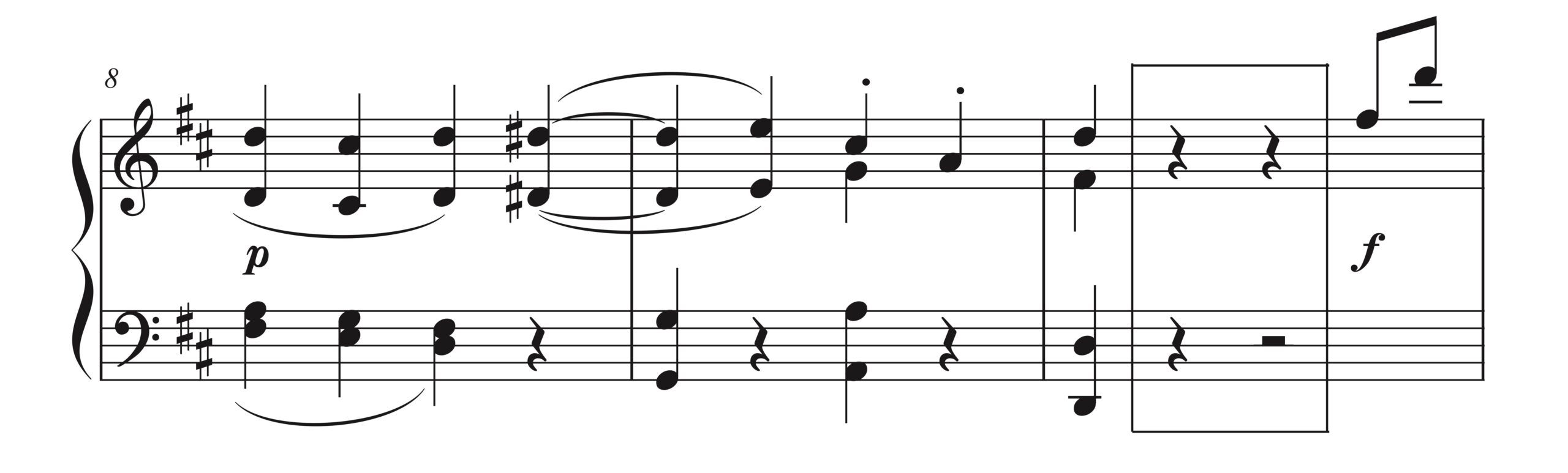

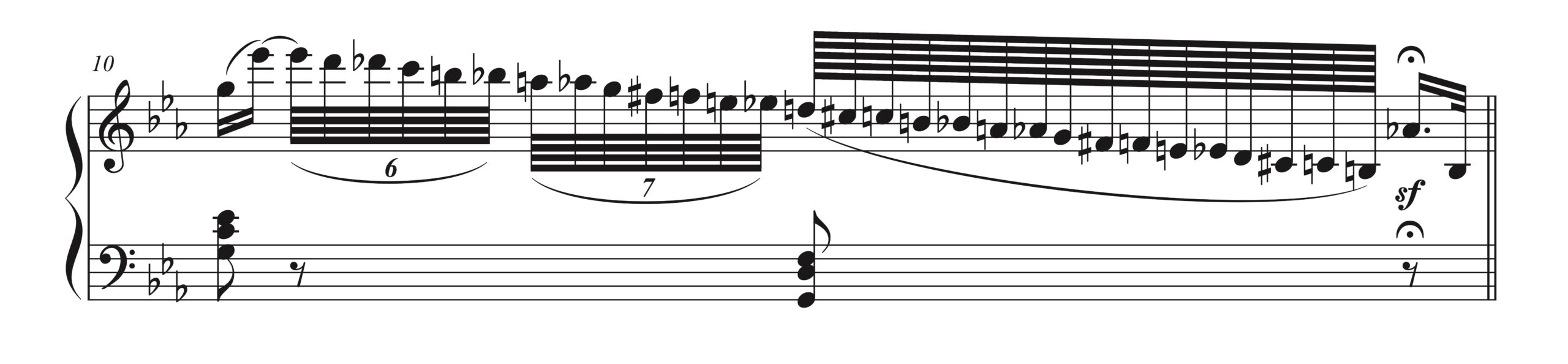

‣ ピアノソナタ 第8番 ハ短調 Op.13 悲愴

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、10小節目)

連符とフェルマータが示すノンストップの意図

10小節目の下降クロマティックスケールは、6連符→7連符→128分音符と音価が細かくなっていきます。これは rit. をせずフェルマータまで一気に流れ込むべきという作曲家の意図を示しています。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】フェルマータの表現技法:作曲家の意図を読み解く演奏法

「‣ 11. 連符とフェルマータが示すノンストップの意図」

· 第2楽章

以下の記事では、ベートーヴェン「悲愴ソナタ 第2楽章」の演奏解釈を徹底解説しています。テンポ設定、フレージング、ペダリング、装飾音の弾き方など、実践的な演奏のポイントを小節ごとに詳しく紹介します。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「悲愴ソナタ 第2楽章」演奏完全ガイド

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-20小節)

「重→軽」の小節連結でつながりを意識

18-20小節では、音型やダイナミクスから「重」の小節から「軽」の小節へ解決する構造が読み取れます。各小節が分断されないよう、「重」の音を聴き続けながら「軽」へつなげる意識を持ちましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】実践的なアプローチで磨く音楽性と演奏力:独学でも確実に成長するための総合ガイド

『‣ 15.「重→軽」の小節連結では、つながりを意識する』

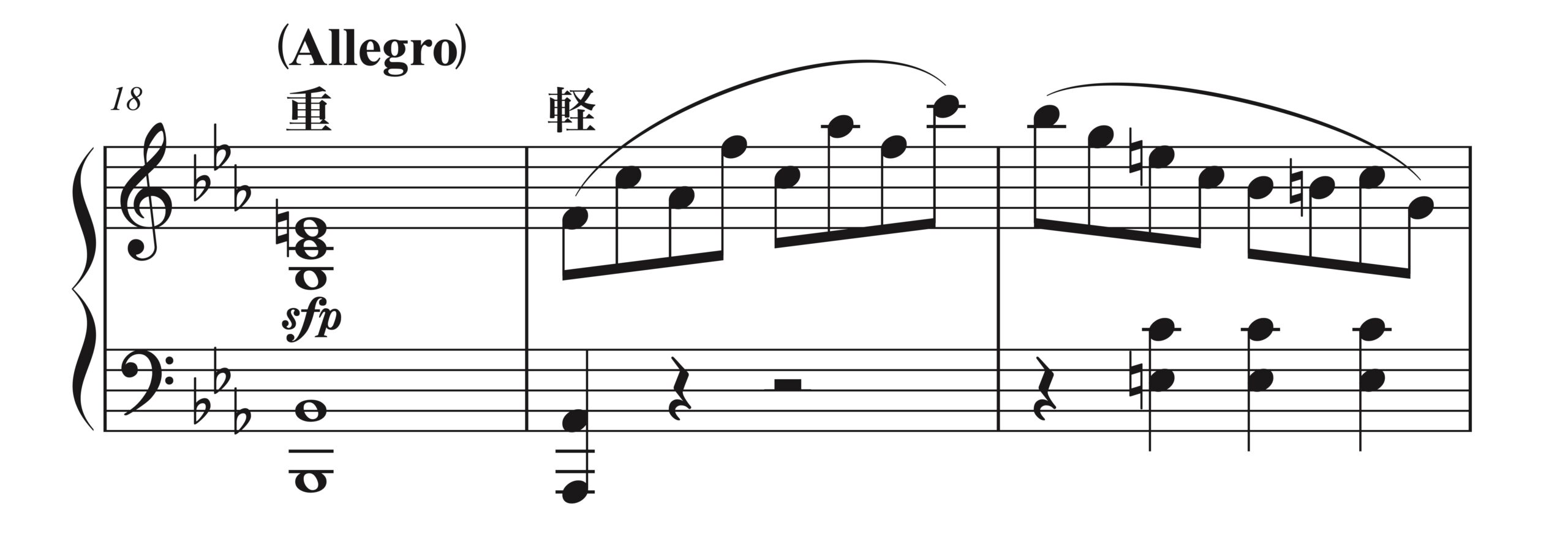

‣ ピアノソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

・レッドで示したところ → 10度音程

・ブルーで示したところ → オクターブ

・イエローで示したところ → 6度音程

メロディラインが埋もれないようにハモリのバランスをとっていきましょう。「バランスをとる」ということは「優先順位を見極める」ということです。

・「10度音程」「6度音程」は柔らかい響きがするのに対し

・「オクターブ」は空虚で硬い響きがする

というサウンドの違いにも注目しながら譜読みをしてください。こういったサウンドをバランスよく取り混ぜて作曲することで、色彩のバランス感がとられています。

‣ ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2

· 第1楽章

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、74-77小節)

目立たせたくない音には余計な意味を持たせない

丸印で示したメロディ音域を越える伴奏音は、音色を柔らかく抑え、テンポを不用意にゆるめないことが重要です。丁寧に弾こうとしてテンポを落とすと、かえって目立ってしまいます。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ソロ楽曲における伴奏部分の表現技術と楽曲理解

「‣ 9. 目立たせたくない音には余計な意味を持たせない」

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、41-44小節)

多声部表現としての連桁分断

41-44小節の左手パートでは連桁があえて分断されており、これは2声であることのメッセージです。2つのラインを意識して立体的に演奏しましょう。

· 第3楽章

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

逃げるようなエンディングの技法

曲尾では「逃げるように去る締めくくり方」が用いられています。こうしたサラッとした終わり方では、rit. せずに弾き終えることで良い空気感を演出できます。

‣ ピアノソナタ 第13番 変ホ長調 Op.27-1

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13-16小節)

13小節目からも、和音の中からトップノートのメロディが際立って聴こえるように注意してください。

水色ラインのところでは、右手のメロディを呼応するように左手の低音が出てきます。したがって、右手はもちろんこの左手の低音も骨太の音で歌いましょう。

14小節目の矢印で示した箇所は「ダウンビート」が無いので、付点のリズムが曖昧になりがち。そこで、この箇所は2/2拍子ですが、臨時的に4/4のようなイメージを持って「4拍目のザッツ」を体内でとるべきです。

‣ ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 月光

· 第1楽章

古典派から中期への過渡期に位置する名作。従来のソナタ形式とは異なり、第1楽章を緩徐楽章として配置した革新的な構成が特徴。

ブルグミュラー修了程度から挑戦可能で、2/2拍子の流れを意識した演奏が重要となります。右手の3連符を「響き」として捉える技術、和声変化に応じた繊細なペダリング、メロディと伴奏の立体的なバランスなど、演奏上の細かなポイントを小節ごとに解説しています。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「月光ソナタ 第1楽章」演奏完全ガイド

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-22小節)

レッド音符で示した音をたどっていくと、「Re-Do-Si-Mi」というメロディが骨格となっています。このメロディ「Re-Do-Si-Mi」は「1-2小節目のメロディ」であることに着目してください。つまり、「最初のメロディの変奏(引き伸ばし)」となっています。

22小節目の sf がこのセクション(複合三部形式「ABA」のA-b)のヤマです。表現的に押す部分と引く部分をきちんと弾き分けて、このセクションを一つにまとめましょう。

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13-14小節)

この譜例では、14小節目に右手でGis音を単音強打します。

「黒鍵の単音強打でミスをしないコツ 3点」は、「束ねて・寝せて・近くから」です。これらを組み合わせて使います。

【束ねて】

(再掲)

「束ねて」というのは、2の指だけ、3の指だけ、のような打鍵をせずに、「2と3の指を束ねて打鍵する」というもの。

黒鍵は非常に細いうえに白鍵よりも一段上がっているので、一つの指で打鍵しようとするとズルリと滑り落ちてしまう可能性があります。一方、束ねた指で打鍵することでしっかりと黒鍵をつかむことができるので、失敗の確率を下げられるというわけです。それに、束ねることで関節が強固になるため、強打でも関節がペコっとならなくなります。

1の指で打鍵する場合であれば強い指なので1本でもOKですが、1と2の指を束ねて打鍵するほうがテクニック的には安定します。

【寝せて】

(再掲)

「寝せて」というのは、打鍵するときの指の角度のこと。

黒鍵は細いので、指を立てた状態(手首が上がった状態)で打鍵すると、仮に束ねていてもミスをする確率が上がってしまいます。手首をあまり上げずに指を寝せ気味にし、指の腹を使って黒鍵をつかむイメージで打鍵しましょう。

【近くから】

(再掲)

「近くから」というのは、打鍵をするときの準備位置のこと。

強打だからといって離れた高いところから打鍵すると、ミスをする確率が上がるうえに叩く結果となり、音も散らばってしまいます。「鍵盤のすぐ近くから押し込むように打鍵する」ようにしましょう。つまり、迅速なポジションの準備が必要です。

‣ ピアノソナタ 第17番 ニ短調 Op.31-2 テンペスト

· 第1楽章

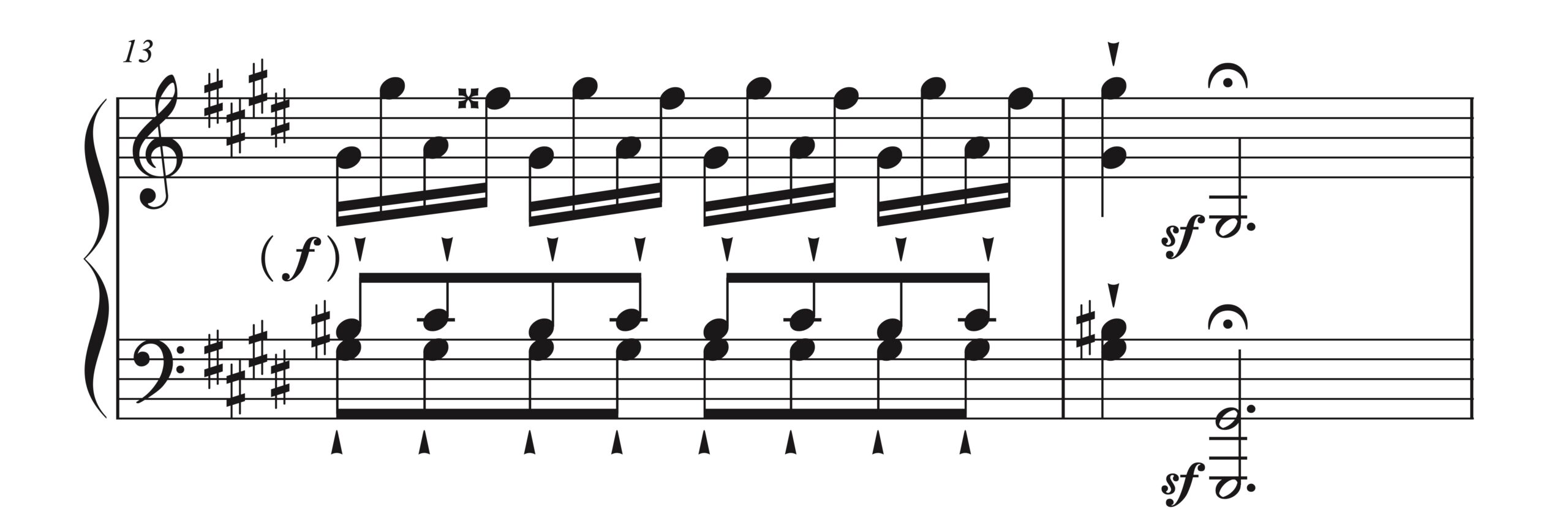

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8-12小節)

テンポ記号などは省略しています。

点線ラインは、リズムの句切れごとに分けたものです。これを見ると、区切りの間隔がだんだん狭くなっていくのが分かります。「13小節目のフォルテに向かって切迫感を上昇させている」と言えるでしょう。cresc.があるので、ダイナミクスとの相乗効果にもなっています。

演奏上としては、「区切りの間隔がだんだん狭くなっていく」という特徴を活かすためにも、途中でタメたり揺らしたりせずに、ノンストップで13小節目のフォルテに入るようにしましょう。

· 第2楽章

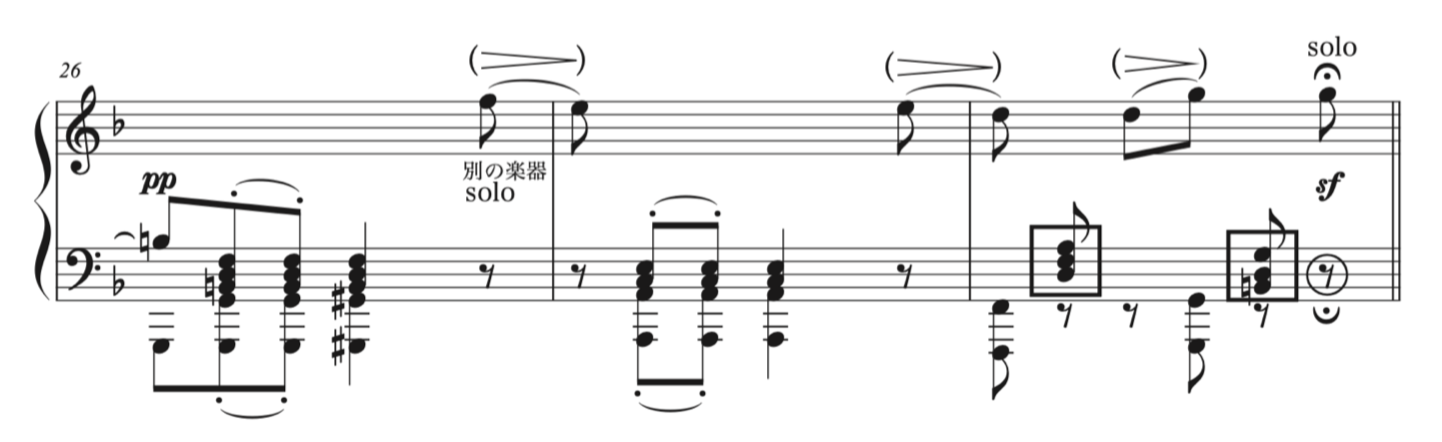

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、34-35小節)

音色変化のための連桁分断

34-35小節では連桁が分断されており、別の楽器で演奏するかのようなメロディックラインの存在を示しています。音色を変化させて表現しましょう。

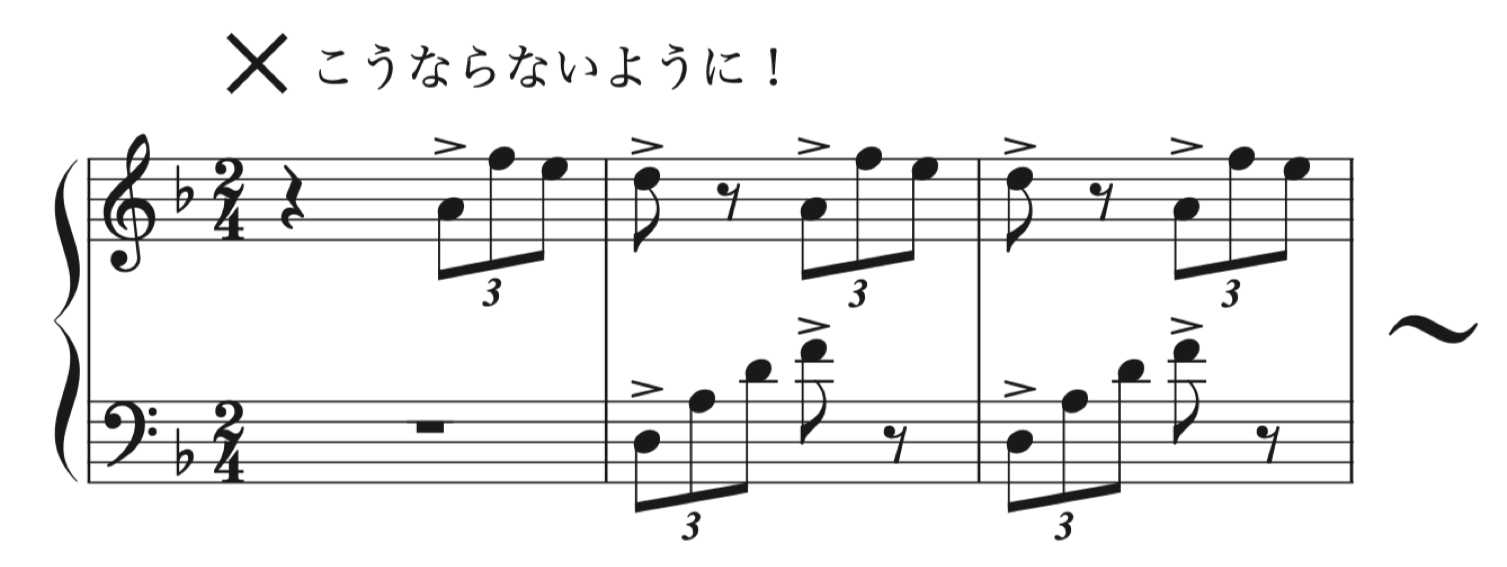

· 第3楽章

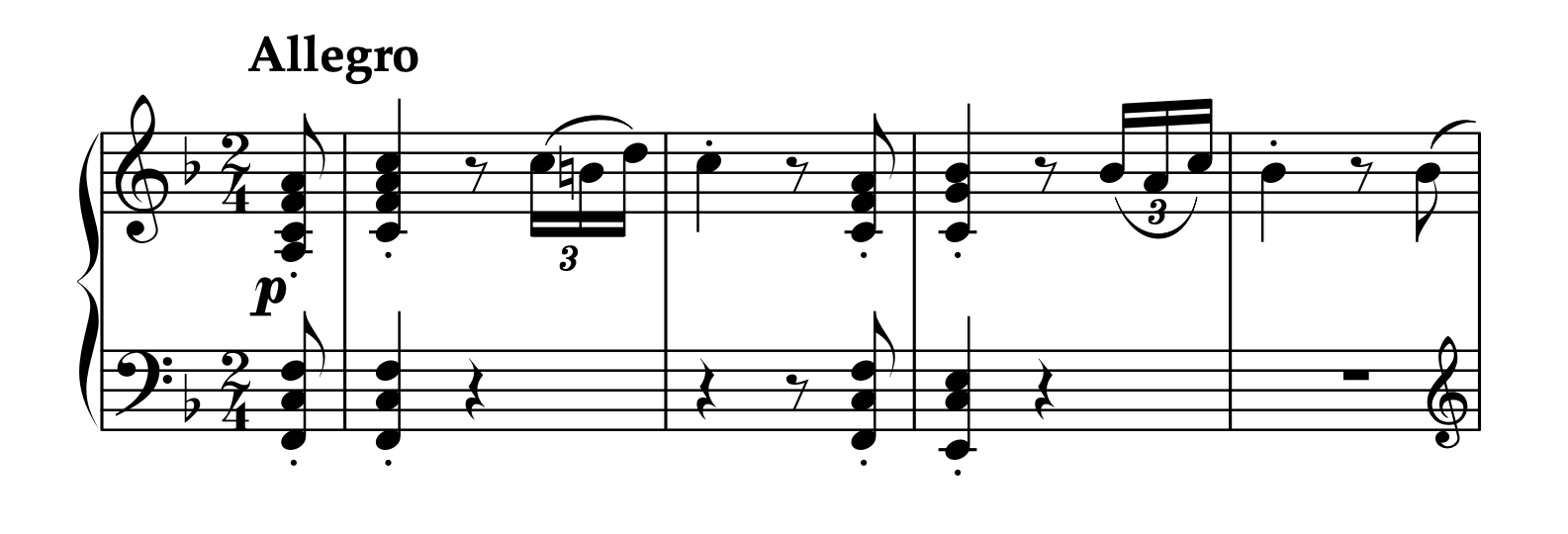

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲で一番注意しないといけないのは、拍子のとり方です。

3/8拍子の楽曲ですが、「2拍子」でとってしまっている演奏がかなり散見されます。譜例は「良くない例」。2拍子系でとってしまうと、「重みの入る位置」が歪められてしまいます。

いきなり3/8を意識するのが難しいという方は、まず、テンポをゆるめた状態で「1小節を1つでとる」練習から始めてみましょう。そうすれば、重みの入る位置は修正できます。

‣ ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3

· 第1楽章

以下の記事では、ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章」の演奏法を詳しく解説しています。テンポ設定、フレージング、12連符の扱い方、跳躍の克服法など、提示部から再現部まで小節ごとの具体的な演奏ポイントを網羅した実践的ガイドです。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章」演奏完全ガイド

· 第3楽章

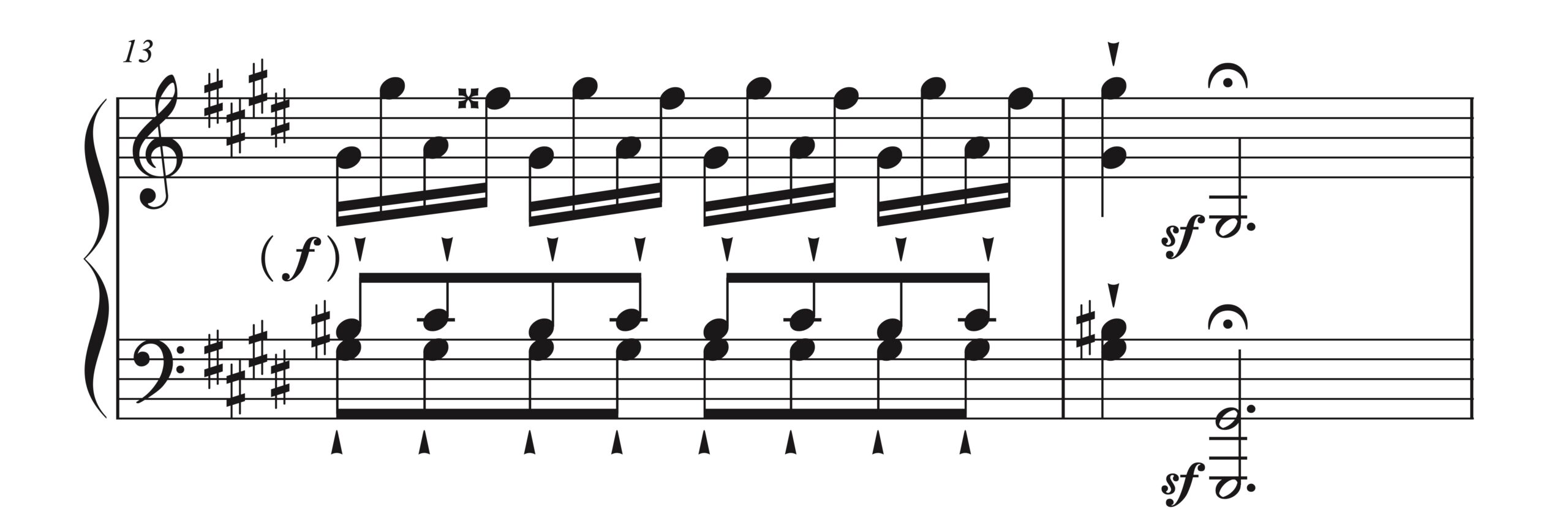

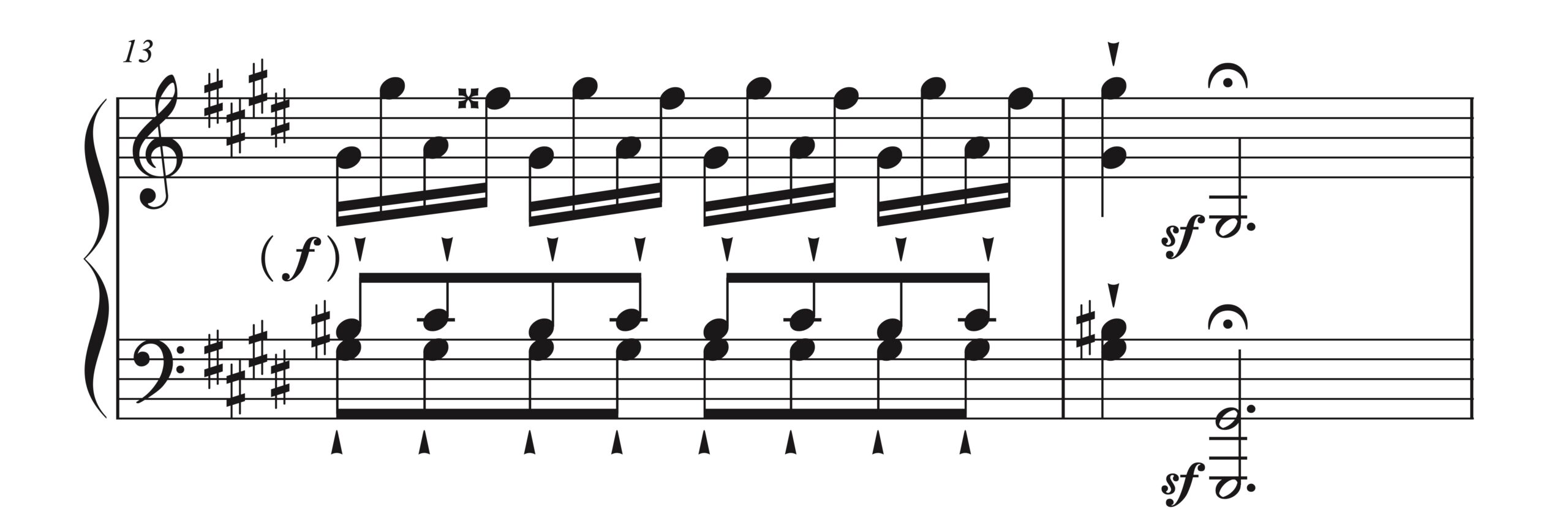

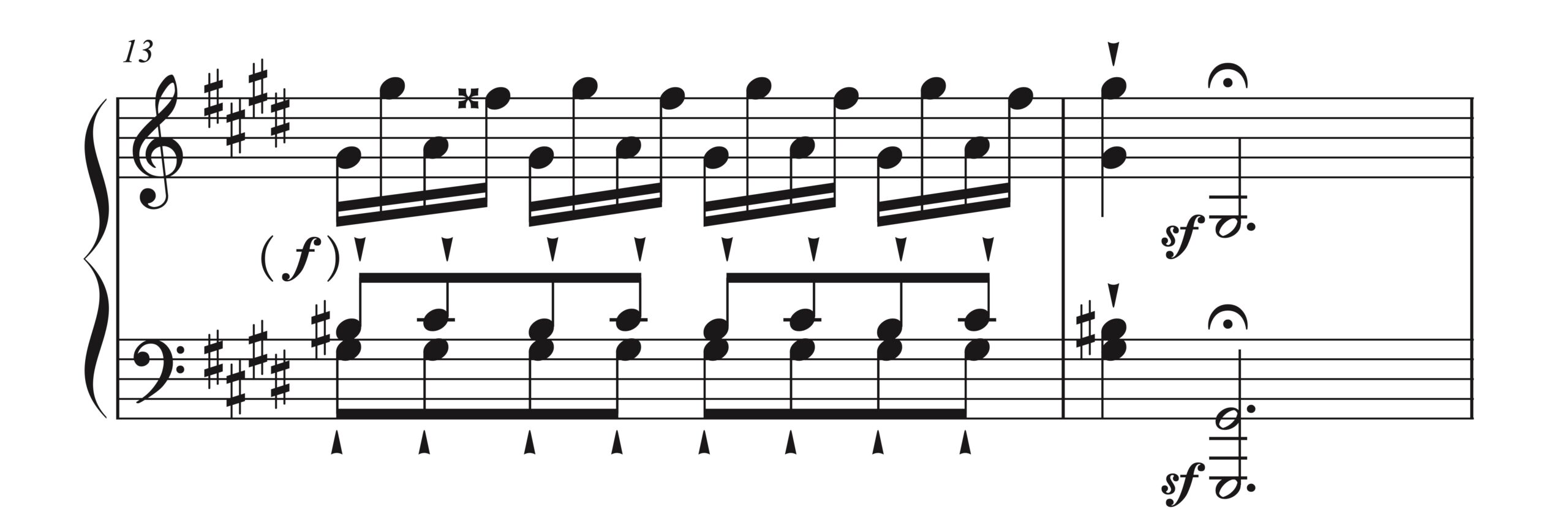

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、トリオの最初部分)

和音跳躍での効率的なポジション移動

トリオ部分の和音跳躍では、手指が最短距離で移動し、次の和音に必要な指のみを動かすことが重要です。余分な動きを排除して効率的に演奏しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

「‣ 25. 和音跳躍:効率的なポジション移動」

‣ ピアノソナタ 第20番 ト長調 Op.49-2

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-5小節)

「ピアノソナタ 第20番 Op.49-2」はOp.49-1と共に「2つのやさしいソナタ」というタイトルでも知られていますが、実は、やさしくない点があります。

原典版には、「第20番 第2楽章」の一部以外は、「一切」強弱記号が書かれていない点です。第1楽章には強弱記号が存在しません。各出版社が編集版を出していますが、それほど情報は多くありません。

譜例は、ダイナミクスやその他のアーティキュレーションなどを筆者のほうで補足したものです。これを参考に解釈のヒントにしてください。

‣ ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 ワルトシュタイン

· 第1楽章

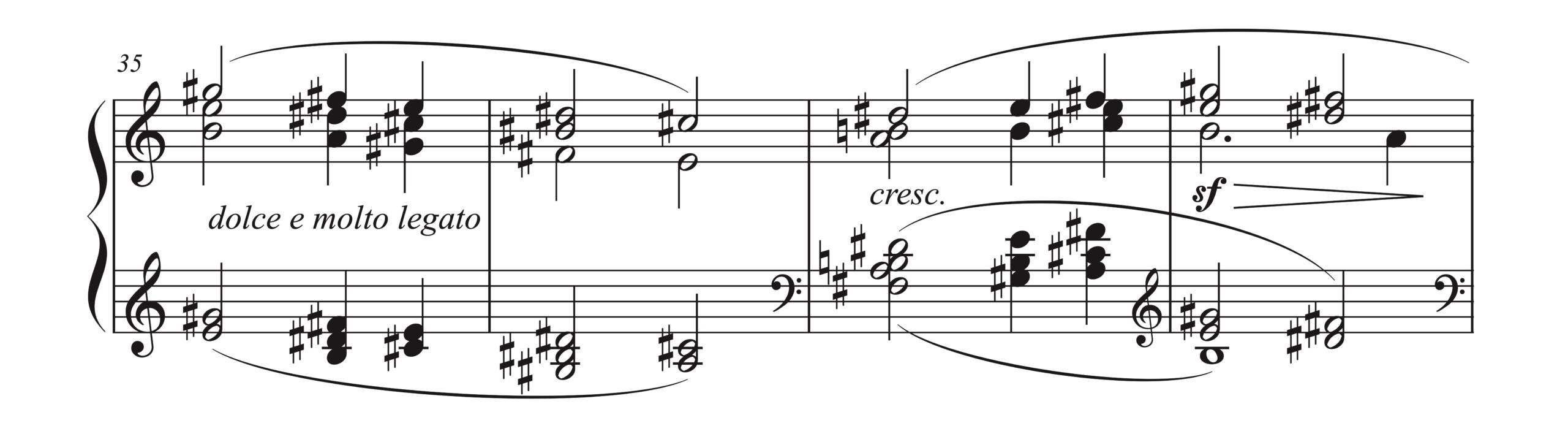

譜例(PD作品、Finaleで作成、35-38小節)

メロディを含むコラールで音楽を停滞させないコツ

譜例のコラール風伴奏では、和音を刻んで縦割りにならないよう注意が必要です。メロディのみを取り出して練習し、和音の響きを聴き続けながら次へつなげる意識を持ちましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

「‣ 17. メロディを含むコラールで音楽を停滞させないコツ」

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、26-28小節)

28小節目の下段の丸印で示した8分休符はとても重要です。

最後の上段G音は、「単音(Solo)」で聴かせたい音。というのも、このG音は「第3楽章におけるメロディの一番最初の音と同音」なので、音色のつながりを意識したい音だからです。

フェルマータで伸ばしている間にその音色をしっかりと聴き続け、第3楽章へ入りましょう。楽章をまたいでも音楽はつながっています。

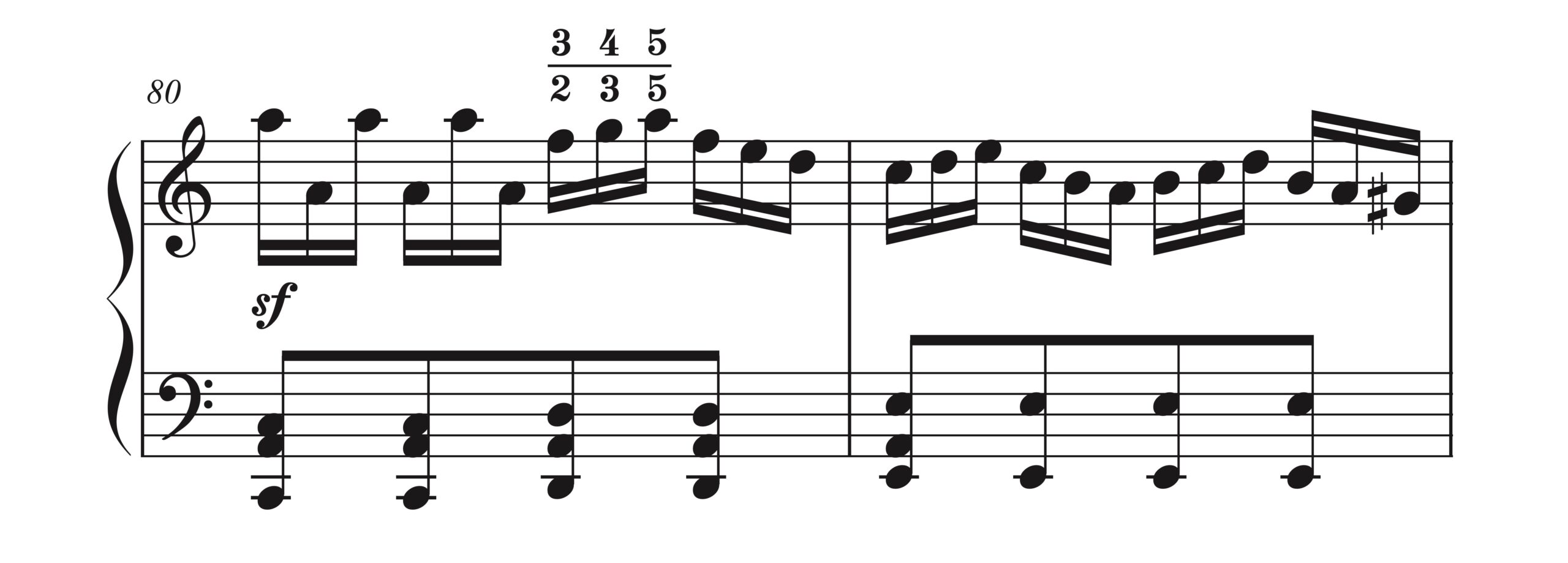

· 第3楽章

譜例(PD作品、Finaleで作成、80-81小節)

テンポで最適の運指が変わる

80-81小節の右手パッセージは、ゆっくりでは345が弾きやすく感じても、速いテンポでは235のほうが安定します。できる限り、最初の段階から目標テンポで試すことが重要です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】作曲家の意図を実現する運指選択のポイント:楽曲構造に基づく演奏技術論

「‣ 17. テンポで最適の運指が変わるとはどういうことか」

‣ ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 熱情

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、24小節目)

同音連打における運指の選択肢

24小節目の左手同音連打では、「321321…」だけでなく「212121…」や単一指による連打など、複数の選択肢があります。外側から内側へ向かう運指が基本原則です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】作曲家の意図を実現する運指選択のポイント:楽曲構造に基づく演奏技術論

「‣ 9. 同音連打における運指」

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、28-31小節)

両手のタイミングが合わせにくい箇所への対応

28-31小節の左手交差打鍵では、16分休符のとり方が攻略の鍵です。バスF音を音価分しっかり伸ばし、休符の始まる位置を明確にしましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】両手のタイミングが合わせにくい箇所への徹底的な対応方法

「· その他の事例 3点」

‣ ピアノソナタ 第25番 ト長調 Op.79 かっこう

· 第1楽章

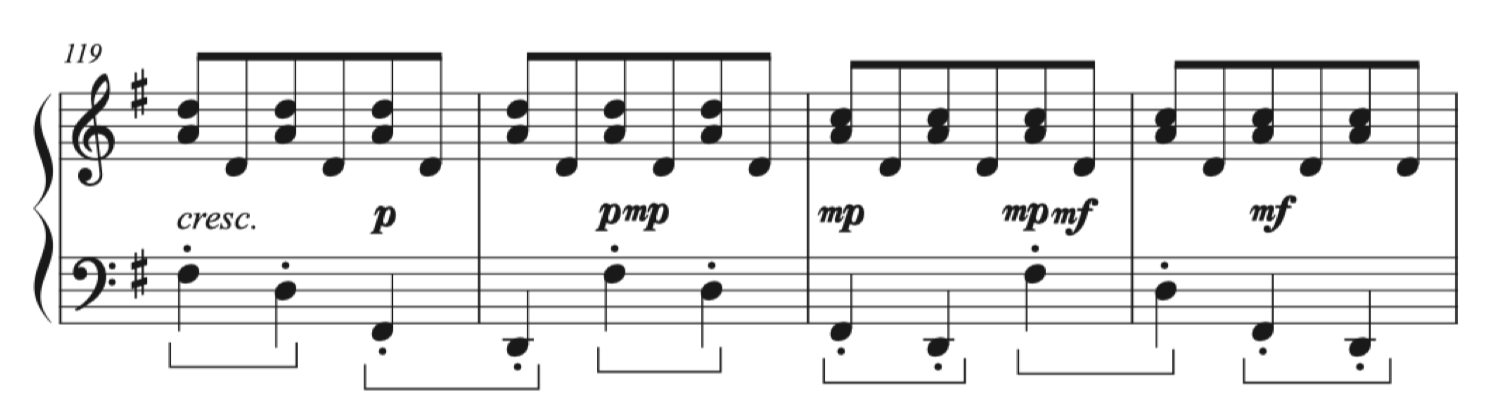

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、119-122小節)

ここでは、カギマークで示したように「4分音符2つ(かっこうのモチーフ)」の組み合わせで音楽ができています。3拍子であるにも関わらず2拍子のように進行しているので、「せき込みの効果」が出ていて、cresc.と非常に相性がいい音楽表現になっています。

こういった cresc. は、グーッっとダイナミクスを上げていくのではなく、「4分音符2つ(かっこうのモチーフ)」のブロック毎にダイナミクスを段階的に上げるのが効果的です。参考までに、原曲には書いてないダイナミクス記号を書き入れました。

123小節目から最初のテーマに戻りますが、せっかく直前でせき込みの効果が表現されているので、rit. などをせずにノンストップで123小節目へ入りましょう。

· 第2楽章

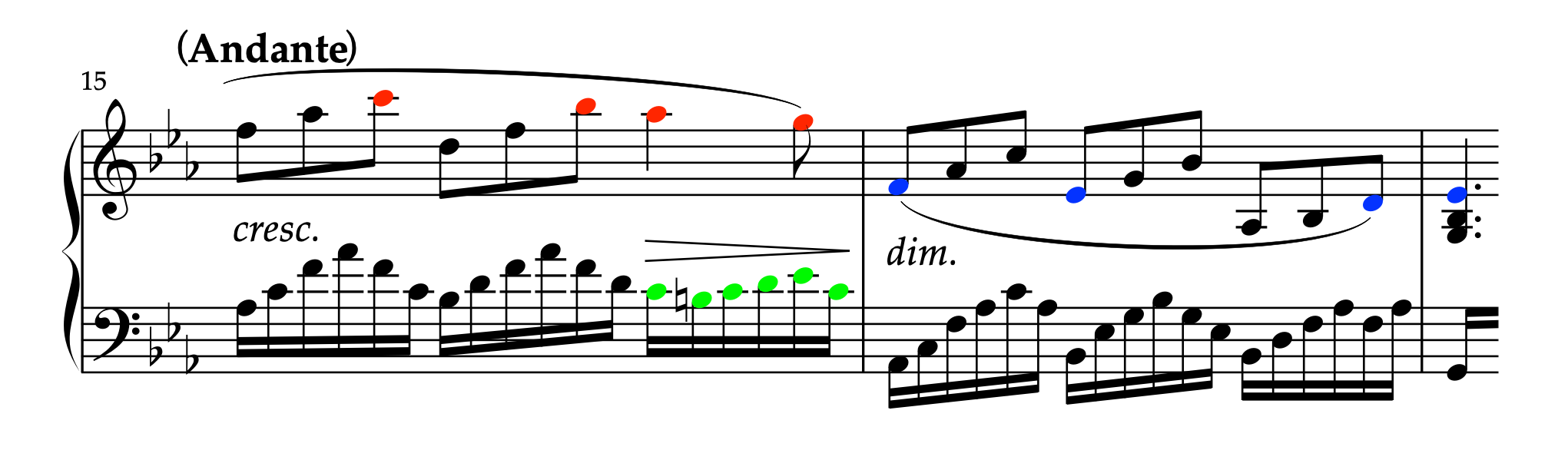

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、15-17小節)

レッドとブルーで示した箇所に注目してください。メロディ自体は装飾されていますが、順次進行のライン(軸になるメロディ)が隠れています。これらの音同士のバランスをとっていきましょう。

左手のグリーンで示したところはカンタービレで。メロディの動きが少なくなっているため、左手の表情がよく見えるからです。

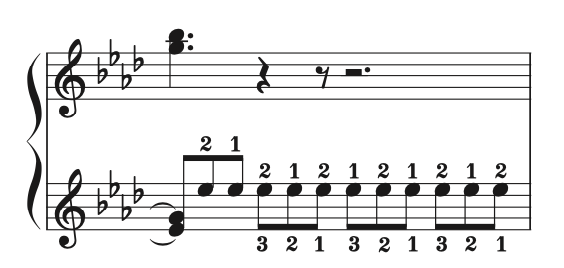

· 第3楽章

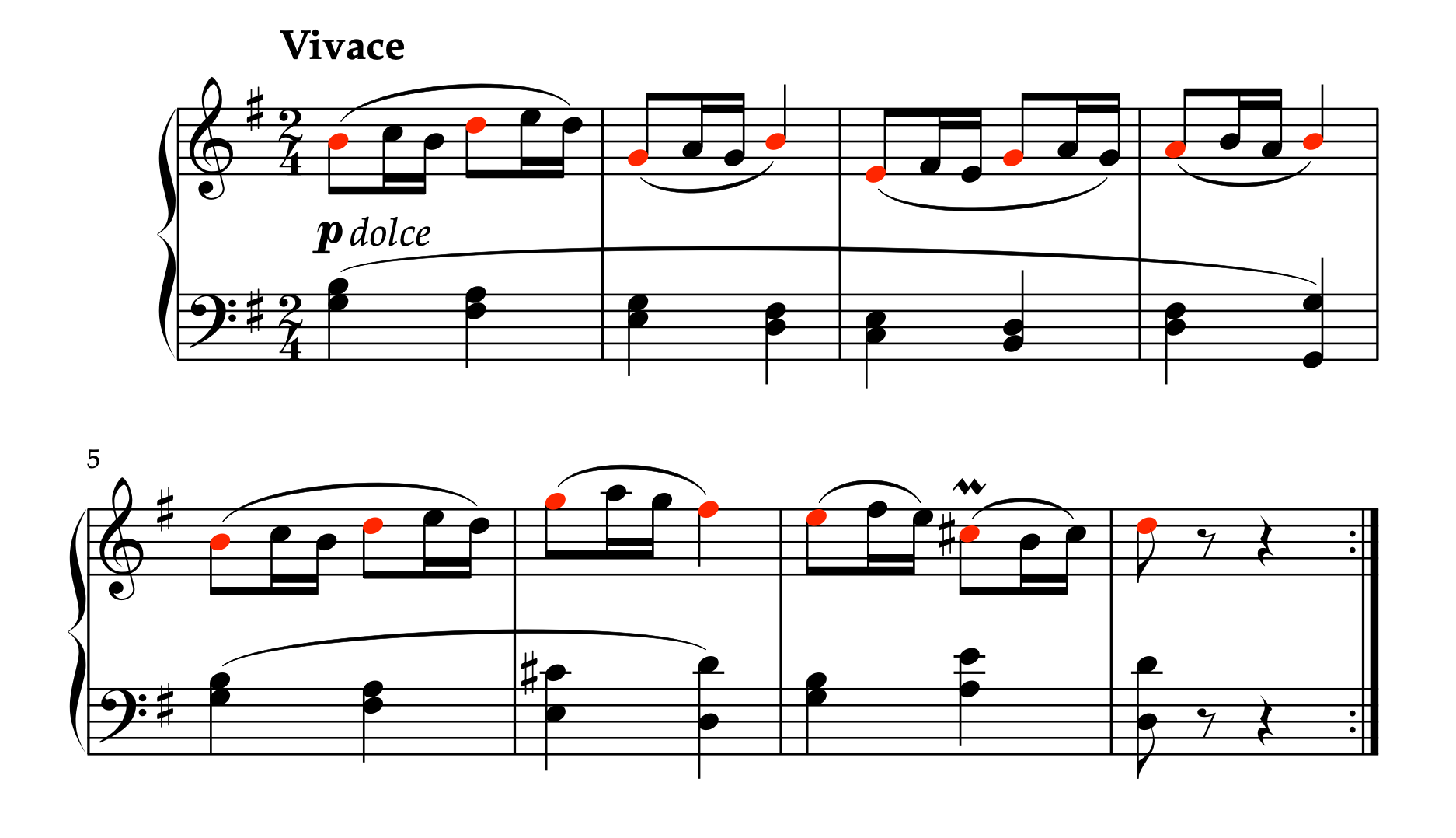

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

音自体は細かく動いていますが、その中での重要な音というのは確実に隠れています。ここでは、レッド音符が「幹になる音」で、これらを中心に装飾されているだけです。

「幹になる音を見極める → それらの音同士のバランスを考える」

これが、装飾されているパッセージが出てきたときにやるべきことです。

見極める方法は以下の記事で解説していますので、あわせて参考にしてください。

‣ ピアノソナタ 第26番 変ホ長調 Op.81a 告別

· 第2楽章

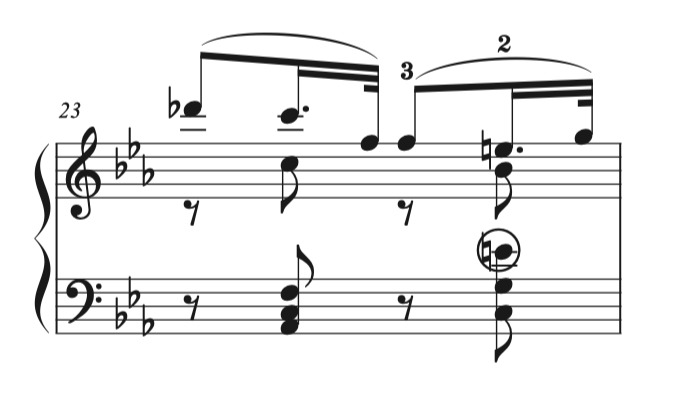

譜例(PD作品、Finaleで作成、23小節目)

メロディのレガートを優先した運指選択

丸印で示した音は、余裕のある右手で音を取ることもできます。一方、メロディを指でレガートにつなぐために、丸印の音はアルペッジョにしてでも左手で取るほうがベターです。何を優先するかを常に考えましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】作曲家の意図を実現する運指選択のポイント:楽曲構造に基づく演奏技術論

「‣ 34. 余裕があるほうの手でとれてもとらないほうがいい例」

‣ ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90

· 第1楽章

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90 第1楽章」の演奏ガイド。提示部、展開部、再現部の各セクションごとに、音色、ダイナミクス、運指、ペダリングなどのポイントを詳しく解説します。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90 第1楽章」演奏完全ガイド

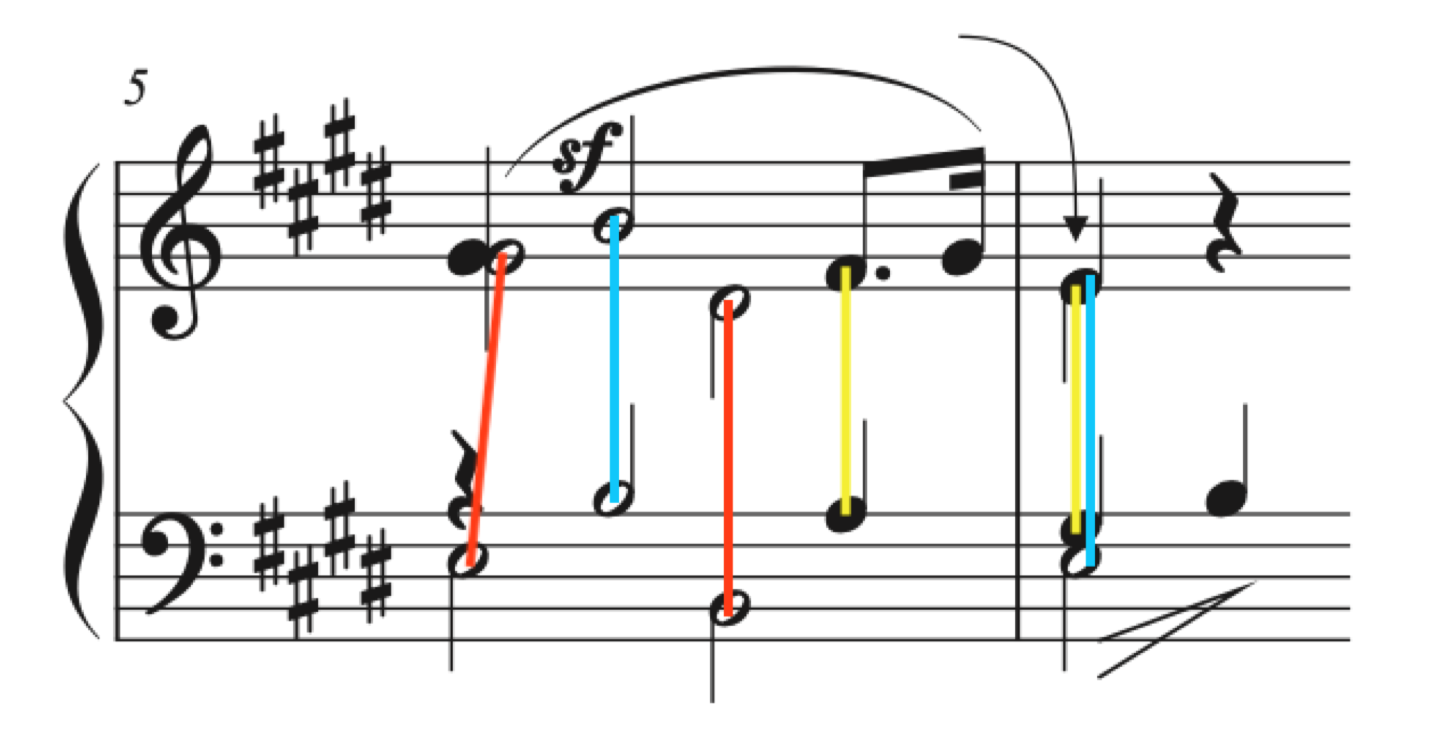

‣ ピアノソナタ 第30番 ホ長調 Op.109

· 第1楽章

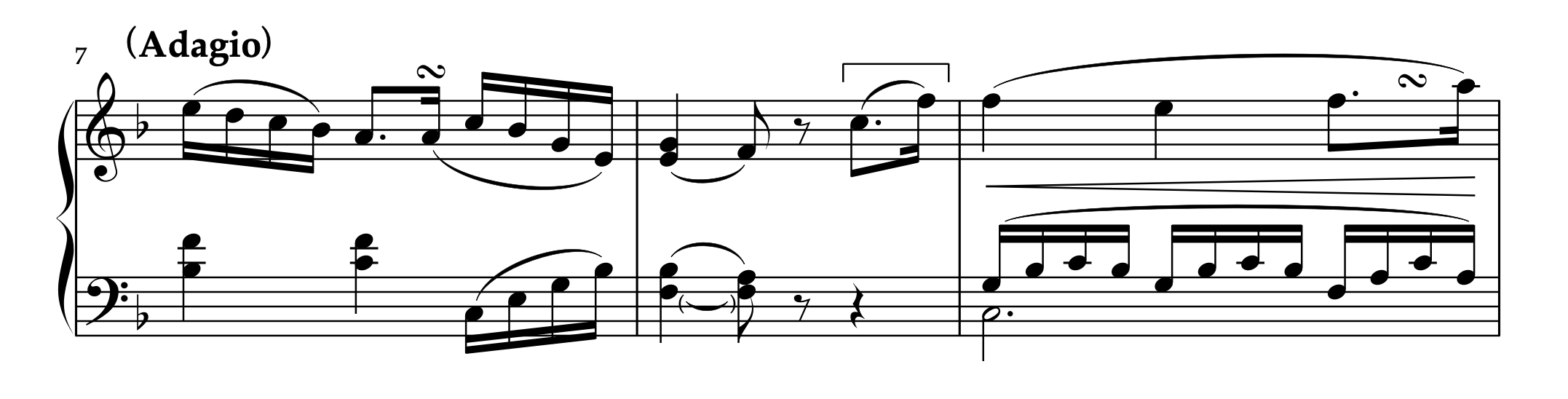

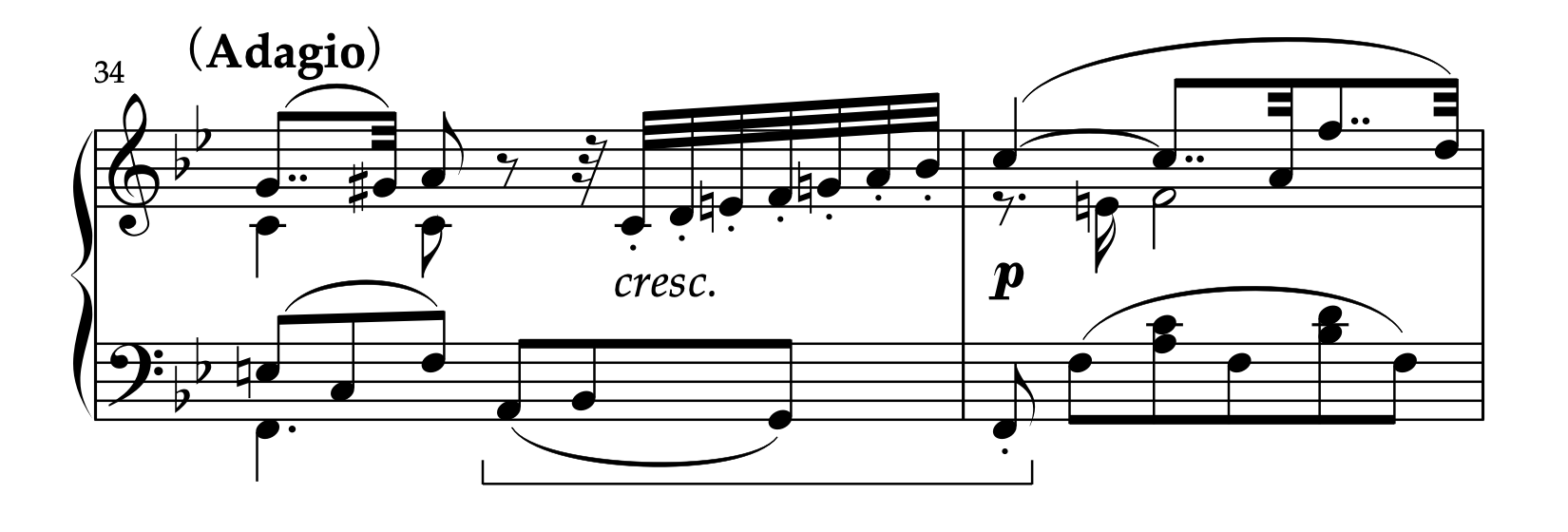

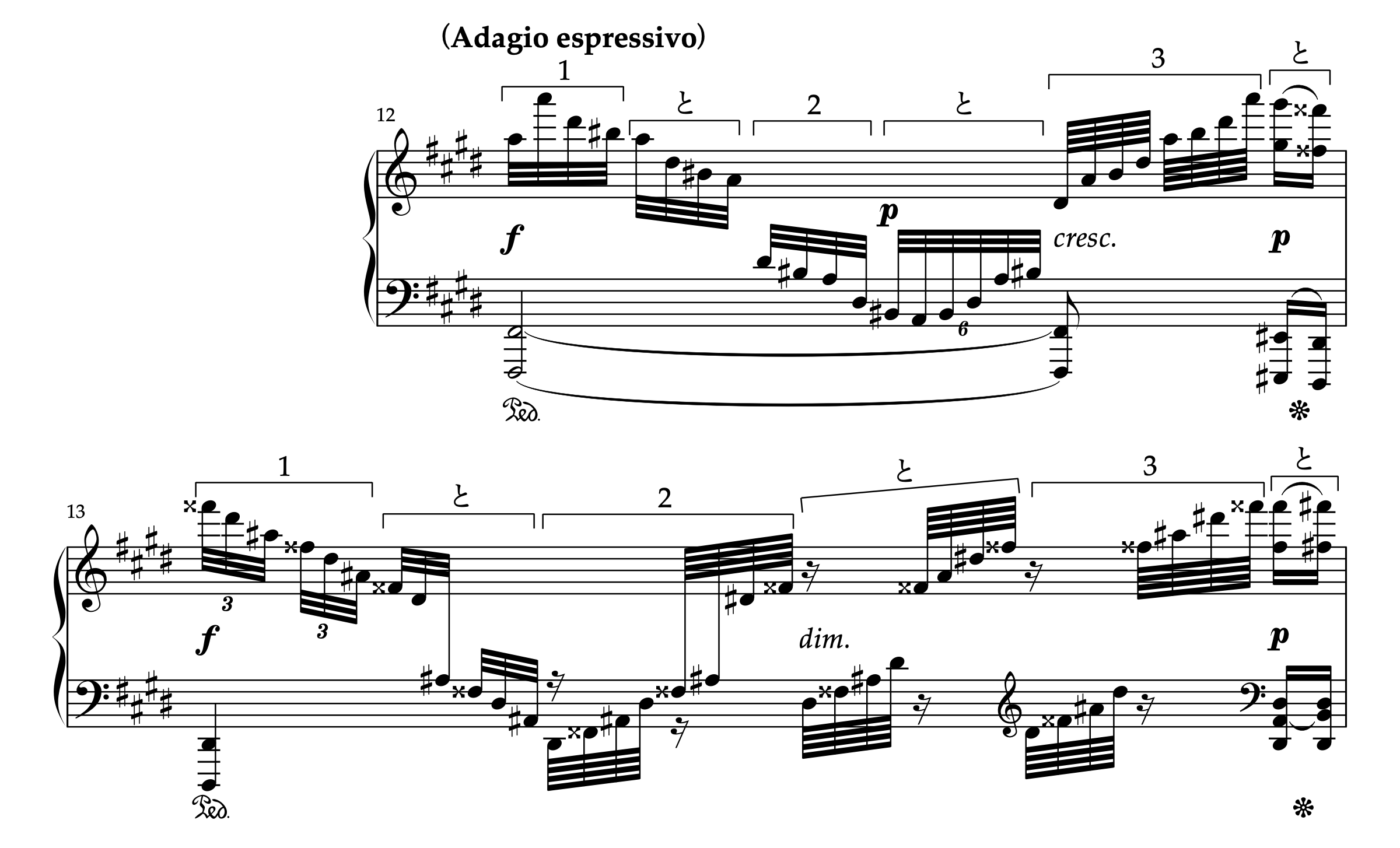

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、12-13小節)

拍の整理の重要性

12-13小節では、各拍のどの位置にどの音が入るかを譜読み段階で丁寧に整理することが重要です。音源で聴いたままに何となく弾くのではなく、楽曲の骨格を正確に把握しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】譜読み力を劇的に向上させるための完全ガイド:基礎から応用まで

「‣ 3. 譜読みで読み取るべき5つのポイント」

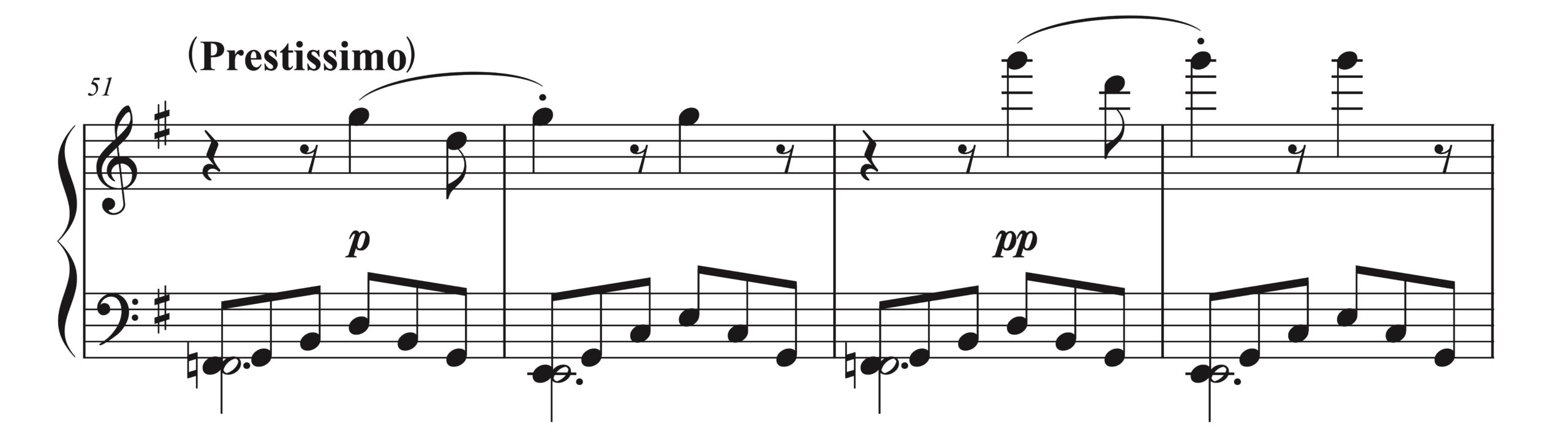

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、51-54小節)

ここでのメロディは、非常に遠くで鳴っているイメージを持って leggiero で。特に pp のほうはエコー表現であり、オーケストラでは間違いなく「木管楽器」で演奏するフレーズです。その後、55小節目からの cresc. で音像がグッと近づいてきます。

単独で出てくる4分音符にはスタッカートがついていないので、「音価」に気をつけてください。

このメロディは、「55-56小節の右手の上声」にも出てくるので、見落とさないようにしましょう。

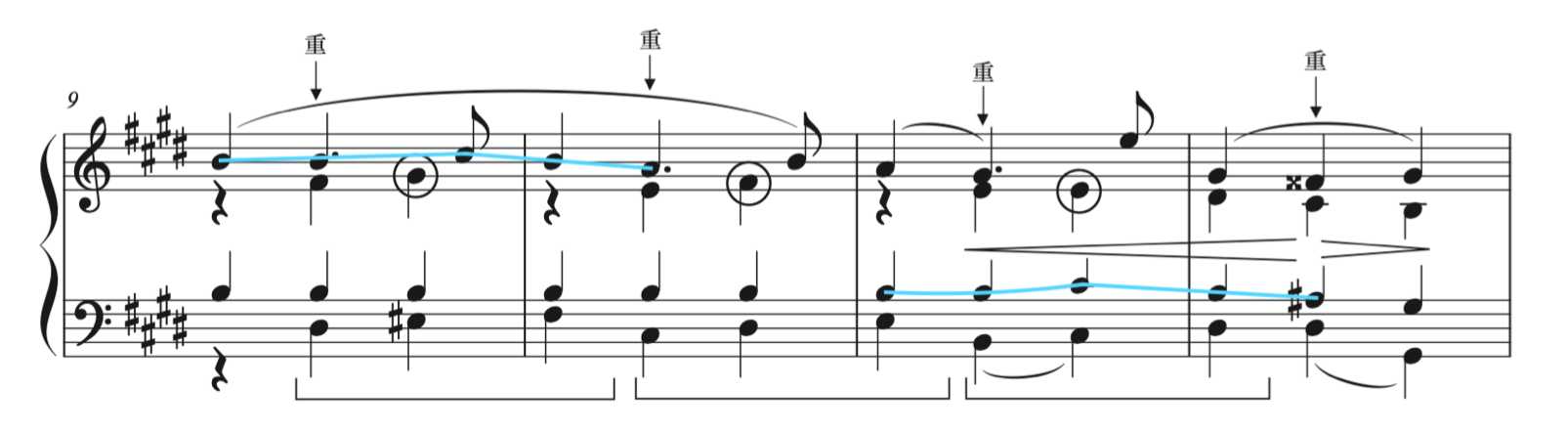

· 第3楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、9-12小節)

この4小節間は、少し変わっています:

・9-11小節目まで各1拍目に4分休符があり、音の厚みが薄くなっている

・各2拍目には低いバス音があり、なおかつ、4声体が揃う

つまり、作曲構造上、重みが入るのは1拍目ではなく「2拍目のほう」なのです。

極端にやる必要はありませんが、譜例の「重」と書いた箇所に少し重みを入れ、1拍目は強くならないように。バスラインにカギマークを書き入れましたが、この構造を見ても、2拍目に重みが入る理由を納得していただけると思います。

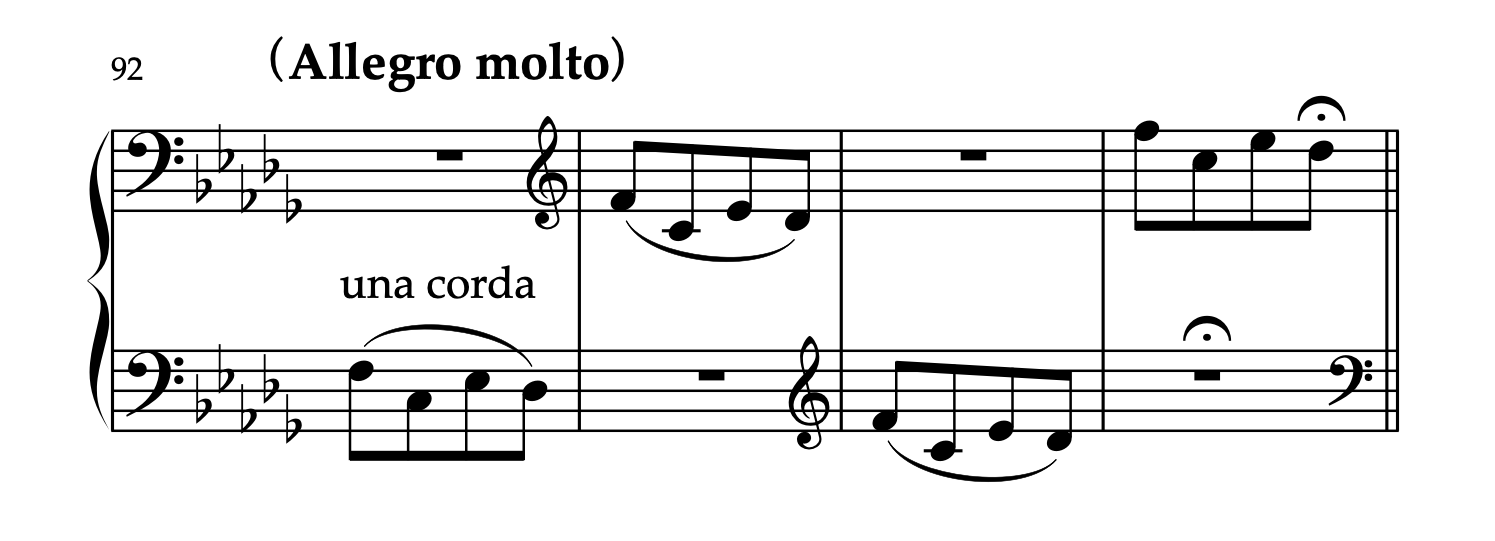

‣ ピアノソナタ 第31番 変イ長調 Op.110

· 第2楽章

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、92-95小節)

92-95小節目は、両手の受け渡しをスムーズに。特に、93-94小節は「同じ高さの音」なので、より一層音色にも気をつけないといけません。

前後関係から判断すると片手で弾くことも可能ですが、あえて両手に分けて演奏するのは、そのほうがフレーズ感が強調されるからです。

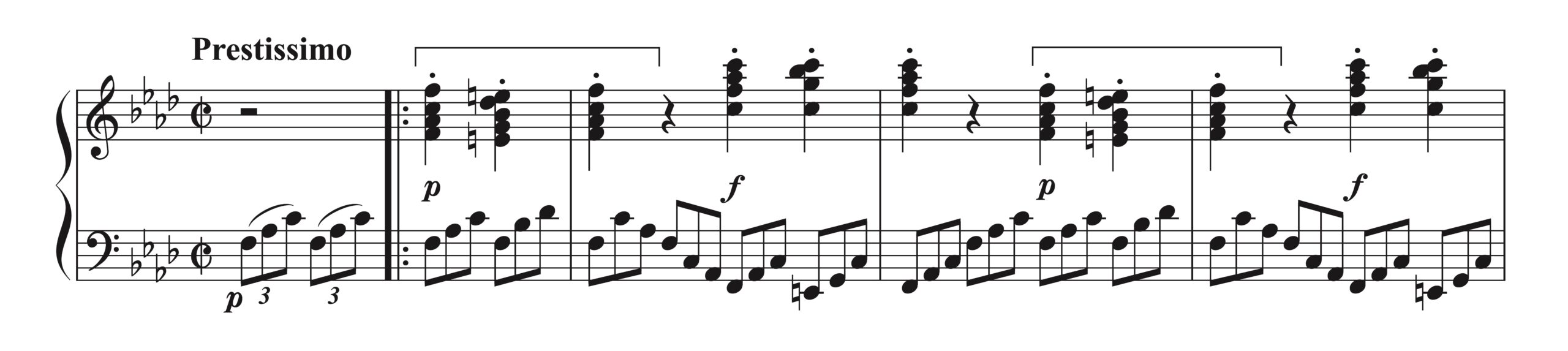

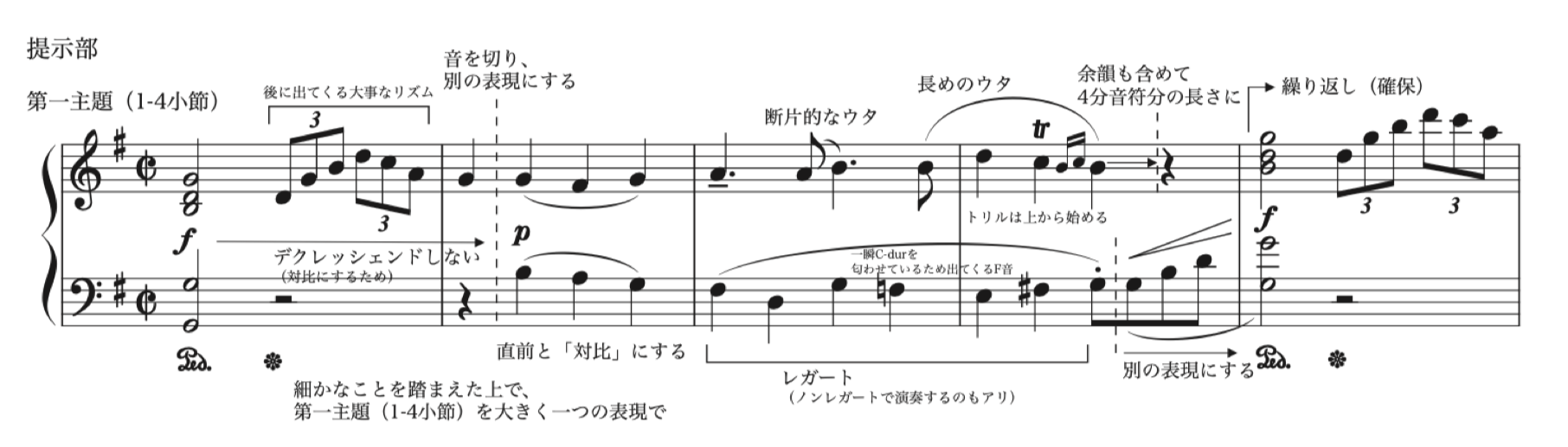

‣ ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭から難しいのですが、カギマークで示したはじめのリズムを両手で分担して弾いてはいけません。なぜかというと、それではサウンド的には成立しても、ステージとして成立しないからです。

この部分は、「鋭いリズム」や「不安定な和声」のみでなく、「跳躍における緊張感」も含めて楽曲の聴きどころであり、聴衆の心をつかむ部分。この3つ目のポイントを失わないようにしましょう。

非常に有名な作品ですが、楽曲のことを聴衆が知っているかどうかは関係ありません。仮にピアノを弾いたことがない方ばかりが聴衆の本番だとしても、ここだけは片手で弾いてください。

「ピアノ演奏法の芸術的完成」著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社

という書籍に対照的な意見があるので、抜粋紹介します。

この「跳躍」は「厄介」であるから、最初の音を右手でとることは問題なく可能でかつ生徒にすすめ得るものである。(中略)ベートーヴェンのソナタはピアノ技巧のための練習を表しているのではないから、こうやっても非芸術的とはいえない。

(抜粋終わり)

・ピアノ演奏法の芸術的完成 著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社

► 小品

‣ エリーゼのために

原典版に基づく詳細分析

冒頭8小節の構造分析から、音価の正確な把握、バス音が生み出す音楽的効果まで、作品の深部に迫る実践的アプローチを紹介しています。

主な分析ポイント:

・原典版から見える作曲家の意図

・音価の違いによる表情変化

・バス音のパルスによる進行感

・終結部における音価の解釈

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「エリーゼのために」の詳細分析

‣ 11のバガテル 第1番 Op.119-1 ト短調

和音と単音の対比から見る構造

わずか74小節の短い作品ながら、和音と単音の巧妙な対比、ヘミオラによる「せき込み」表現、多声書法など、重要な要素が数多く含まれています。

主な分析ポイント:

・和音と単音の4小節単位での規則的な使い分け

・隠れた多声書法の技法

・コーダ部分のヘミオラによる推進力

・曲尾の調性の読み替え技法

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ベートーヴェン「バガテル Op.119-1」の詳細分析

► 終わりに

ベートーヴェンの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント