【ピアノ】ロー・インターヴァル・リミットとは?:作曲と演奏に役立つ音楽理論

► はじめに

「ロー・インターヴァル・リミット(low interval limit)」を理解すると、楽曲理解の参考になります。また、ピアノ音楽の作曲や編曲をするときにクオリティアップを期待できるでしょう。

► 基本的な意味

「ロー・インターヴァル・リミット(low interval limit)」とは、「各音程ごとに定められた、”その音域よりも低くなると響きが濁ってしまう” という限界値」のことです。「響きが濁ってしまう = 正しい音程感覚を失う」ということでもあります。

► ロー・インターヴァル・リミット

‣ 基本事項

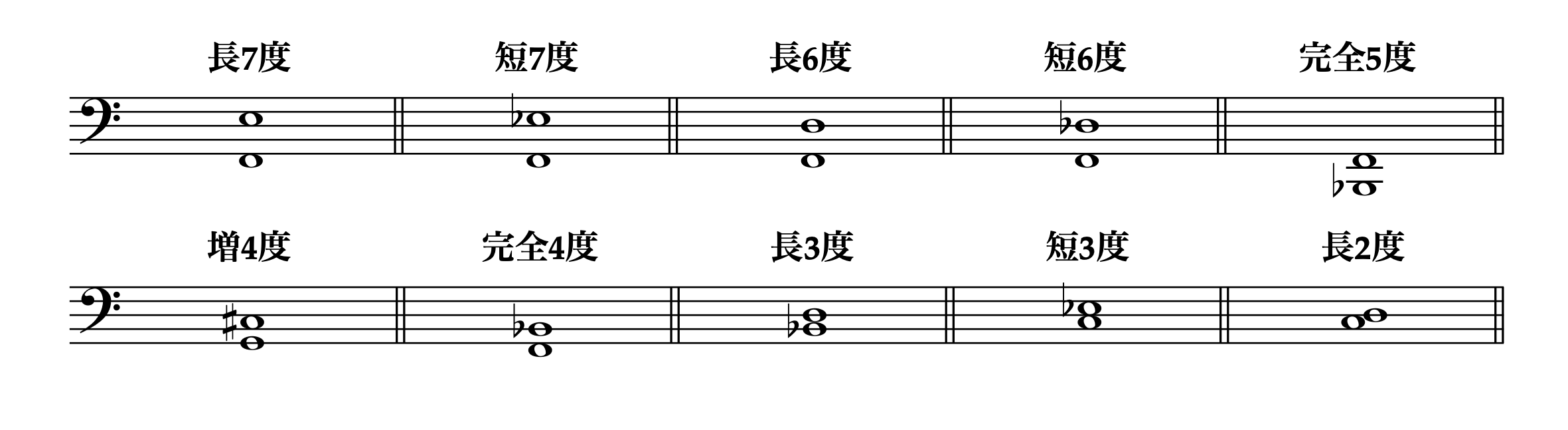

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

ポイント:

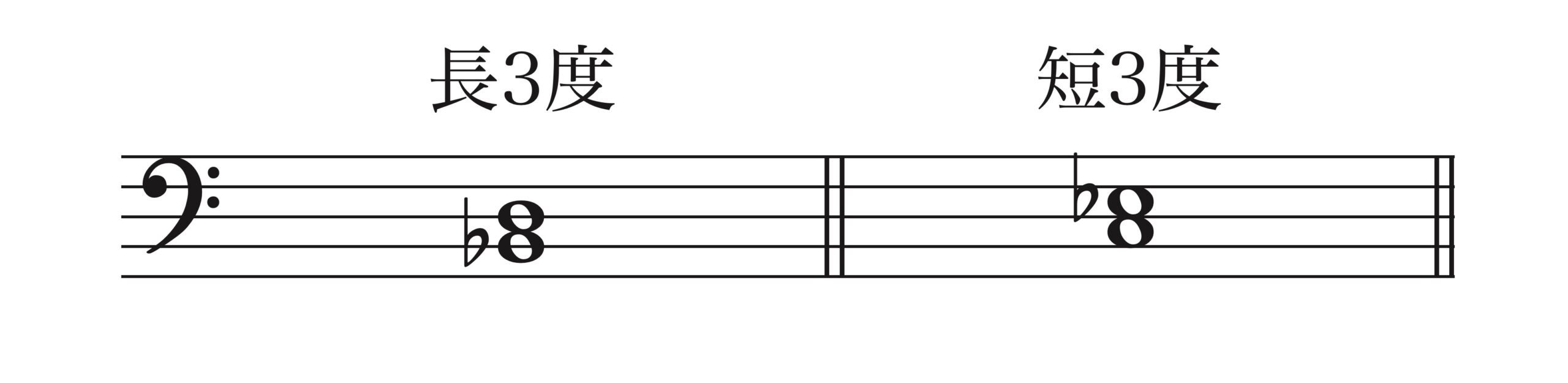

・長3度、短3度については特に注意

・推奨される最低音域を超えない

・意図的な表現(恐怖感など)の場合は例外的に使われる

ロー・インターヴァル・リミットは音程ごとにおおよその限界値が決まっていますが、本記事では問題となりやすい「長3度」「短3度」について解説します。

理論書や演奏する楽器によって多少の違いはありますが、一般的に「長3度」「短3度」に関しては、上記譜例の音域よりも低くなると正しい音程感覚を失うとされています。これらはあくまでも「リミット(限度・限界)」であって、リミットの音域ではすでに相当響きが重いと感じるはずです。

実際にピアノで音を出してみてください。

ピアノ音楽の作曲や編曲をするときは、これらよりも低い音域で同時発音する音は書かないように気をつけると、響きのクリーンな創作ができます。

‣ 実践例:問題のある配置とその改善

ロー・インターヴァル・リミットは同時発音だけでなく、ダンパーペダルによる和音化でも考慮する必要があります。実際の楽曲を通して、このルールがどのように適用されるかを見ていきましょう。

「アメイジング・グレイス」編曲例

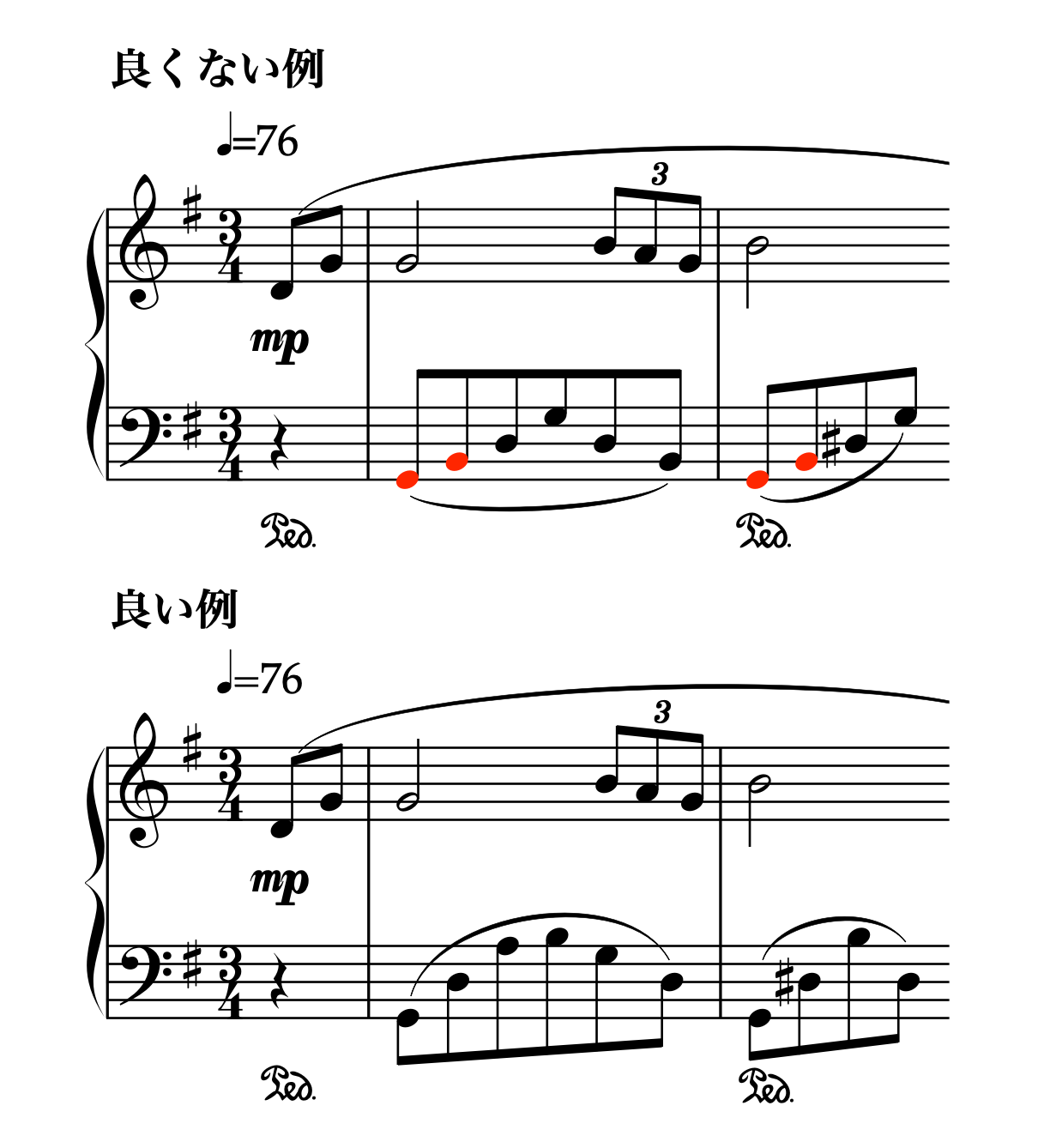

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成)

問題点の分析

上側の譜例におけるレッド音符に注目してください。ここでは低音域で「長3度」が形成されています。音の発音タイミングは若干ズレていますが、ダンパーペダルの使用により和音として響くため、ロー・インターヴァル・リミットを考慮する必要があります。

基本事項の表と照らし合わせると、この「長3度」はリミットを大幅に下回っており、実際に演奏すると次のような問題が生じます:

・音程感覚が曖昧になる

・重く厚ぼったい響きになる

改善案

下側の譜例では、問題のある音程を「完全5度」と「増5度」に変更しました。これによりリミットの範囲内となり、低音域でも透明感のある響きが得られます。「完全5度」と「増5度(短6度)」のリミットも表と照らし合わせてみましょう。

変更のポイント:

・和声は維持したまま音程を変更

・ベース音は変えず、内声の配置を調整

・ペダル使用時の全体的な響きを考慮

実際に両方を弾き比べてみると、改善版のほうが格段にクリアで美しい響きになることが実感できるはずです。

► ロー・インターヴァル・リミットを超える例外

‣ 例外①:「怖さ」「神秘さ」などを表現するときの重い響き

ロー・インターヴァル・リミットには例外があります。「怖さ」や「不気味さ」を表現するときには、あえてロー・インターヴァル・リミットを大幅に超えた低い音域で音を密集させ、意図的に重く濁った響きを作り出すことがあります。

また、極めて弱い音量での「神秘的」な雰囲気を作る際にも、この超低音域の密集和音が効果的に用いられます。以下の例を見てみましょう。

プロコフィエフ「束の間の幻影 第5曲 Op.22-5」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-11小節)

ここではロー・インターヴァル・リミットを大幅に超えた低い音域に密集和音が書かれていますが、ppp という極弱音に加えて「misterioso(神秘的に)」の指示が付けられていることに着目しましょう。これは「美しい響き」を目指すのではなく、むしろ濁った響きを利用して神秘的で不思議なサウンドを意図的に作り出している例です。

このように、音楽的な表現効果を狙う場合には、ルールを知ったうえであえて破ることも作曲技法の一つとなります。

‣ 例外②:ベートーヴェンが使った、低い密集和音

もう一つの例外は、ベートーヴェンです。

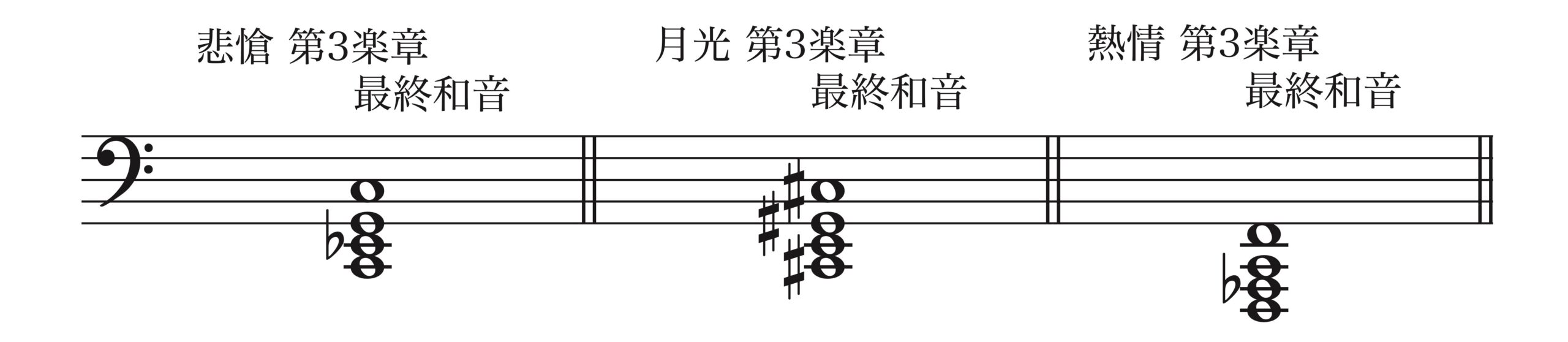

例えば有名どころである以下の3曲の最終和音を見てみましょう:

・ピアノソナタ 第8番 悲愴 Op.13 第3楽章

・ピアノソナタ 第14番 月光 Op.27-2 第3楽章

・ピアノソナタ 第23番 熱情 Op.57 第3楽章

譜例(PD作品、Finaleで作成)

先ほどの表と比較してみましょう。

3曲とも、ロー・インターヴァル・リミットを下方へ大幅に超えて和音が組まれています。

どうしてだと思いますか。

ベートーヴェンが作曲時に使ったとされているピアノ:

・悲愴と月光は、音域5オクターヴ強のヴァルターのピアノを使って作曲

・熱情は、1803年にエラールより送られた5オクターヴ半のピアノを使って作曲

復元楽器などで音を聴いてみると分かりますが、当時の楽器は現代のピアノのように倍音をたっぷり含んだ豊かな音はしませんでした。どことなくチェンバロに近いようなサウンドがします。したがって、ロー・インターヴァル・リミットを大幅に超えている和音を弾いても、現代のピアノで弾くほどには重い響きにならなかったのでしょう。

もちろん、作曲家によって音の選び方に個性があるので、当時どんな楽器だったかに関係なく、ここまで低い密集和音は書かない作曲家もいました。

► 終わりに

以下の3点を注意点として踏まえたうえで習得しましょう:

・音楽的文脈の理解が重要

・理論書や楽器によって多少の音域差があるので、「自分の感覚にどう訴えるのか」という観点を重視する

・絶対的なルールではなく、ガイドラインとして扱う

関連内容として、以下の記事も参考にしてください:

・【ピアノ】初心者からステップアップできるアレンジテクニック集

・【ピアノ】ピアノアレンジの手順:全体ざっくり作成 vs 細部集中 どちらを先行させるのが得策か

・【ピアノ】ピアノアレンジの質を高める「原曲理解」と楽曲分析の重要性

・【ピアノ】ドミナントの第3音を美しく響かせるコツ:創作と演奏の両面によるアプローチ

・【ピアノ】演奏者のための音楽理論学習法:4つのポイント

・【ピアノ】なぜ、ピアノアレンジを自分で手がけると幸せを感じるのか

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント