【ピアノ】「タールベルクの奏法」とは?3本の手の効果を生み出すピアニズムの実例解説

► はじめに

ピアノ演奏において、「タールベルクの奏法」と呼ばれるものがあります。この技法を聴くと、まるで3本の手を持つピアニストが演奏しているような錯覚を覚えるほど、立体的な音響効果が生まれます。

本記事では、この奏法について詳しく解説します。ピアノ演奏をする方にとっては楽曲理解を深め演奏の質を高めるヒントに、ピアノ音楽の作曲や編曲をする方にとっては、手法の引き出しを増やすことにつながるでしょう。

►「タールベルクの奏法」とは

タールベルクの奏法とは、「メロディを中間部に配置し、その上部と下部に伴奏部を織りなすもの」を指します。ア・トレ・マニ(3手)的な効果を2手で表現することになります。

ピアニストのジギスムント・タールベルク(1812-1871)は、ロマン派を代表するピアノの名手で、この書法による奏法を披露して、同時代のショパンやリストにも影響を与えました。リストとは一時「競演」のイヴェントが起きたほどの実力者でした。

この技巧的側面を強く持つ奏法は、ロマン派以降のピアノ音楽でも多用される大きな影響を残しました。特に、スクリャービンやラフマニノフやプロコフィエフなど、ピアノが達者な「ピアニスト=作曲家」の音楽家に与えた影響は大きかったようです。

以下、実例で見てみましょう。

► 実例解説

本記事では、タールベルクが直接影響を与えたであろうロマン派の作曲家の例を中心にピックアップします。

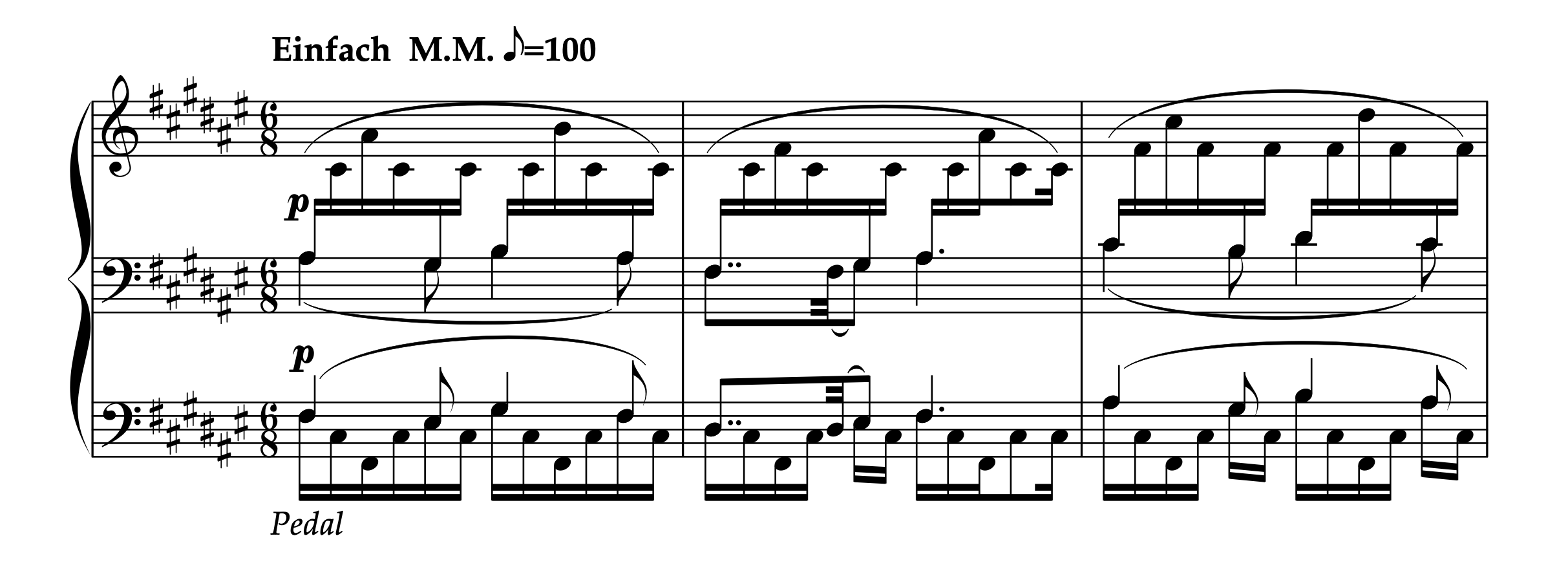

‣ 1. タールベルク自身による例

タールベルク『ロッシーニの歌劇「エジプトのモーゼ」による大幻想曲 Op.33』

譜例1(PD楽曲、Sibeliusで作成、260-261小節)

まずは、タールベルク自身による例を取り上げます。譜例部分の内容としては:

・260小節目のメロディ部分は、右手で演奏する

・261小節目のそれは、左手で演奏する

・「中音域」において「単音」で響くメロディの上部と下部に、伴奏部が位置している

この作品では、譜例の箇所以外でも同様の手法が数多く使われているので、あわせて学習対象にしてください。

‣ 2. シューマンによる例

シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第2番」

譜例2(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

次に、シューマンの例を見てみましょう。譜例部分の内容としては:

・右手でメロディを演奏する

・左手でそのハモリを演奏する

・「中音域」において「ハモリ」で響くメロディ群の上部と下部に、伴奏部が位置している

基本的な発想としては譜例1と同様ですが、やや異なるのは、それぞれの手でメロディ的要素を取り出し、それらがハモリになってメロディ群を作っていることです。

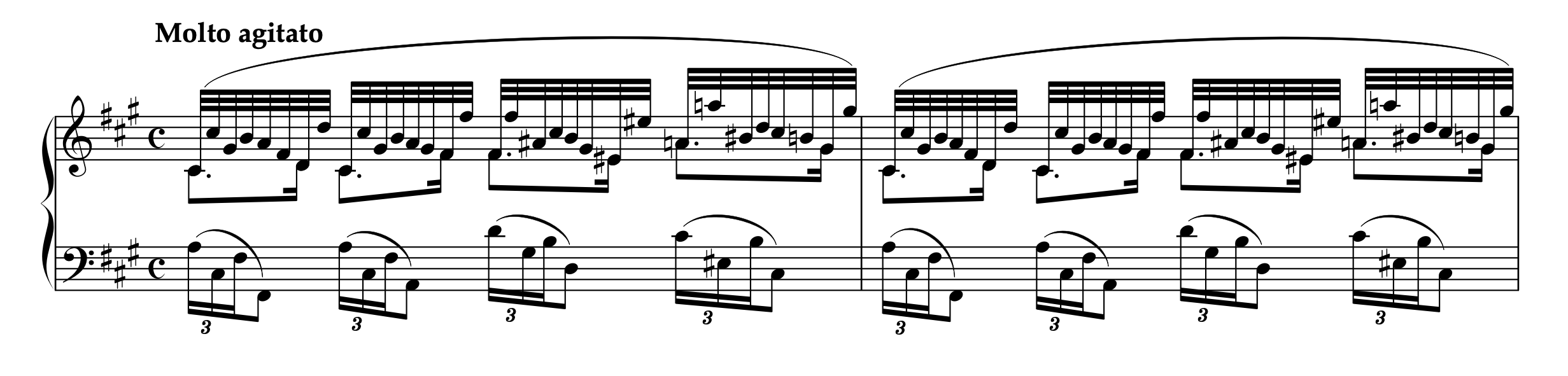

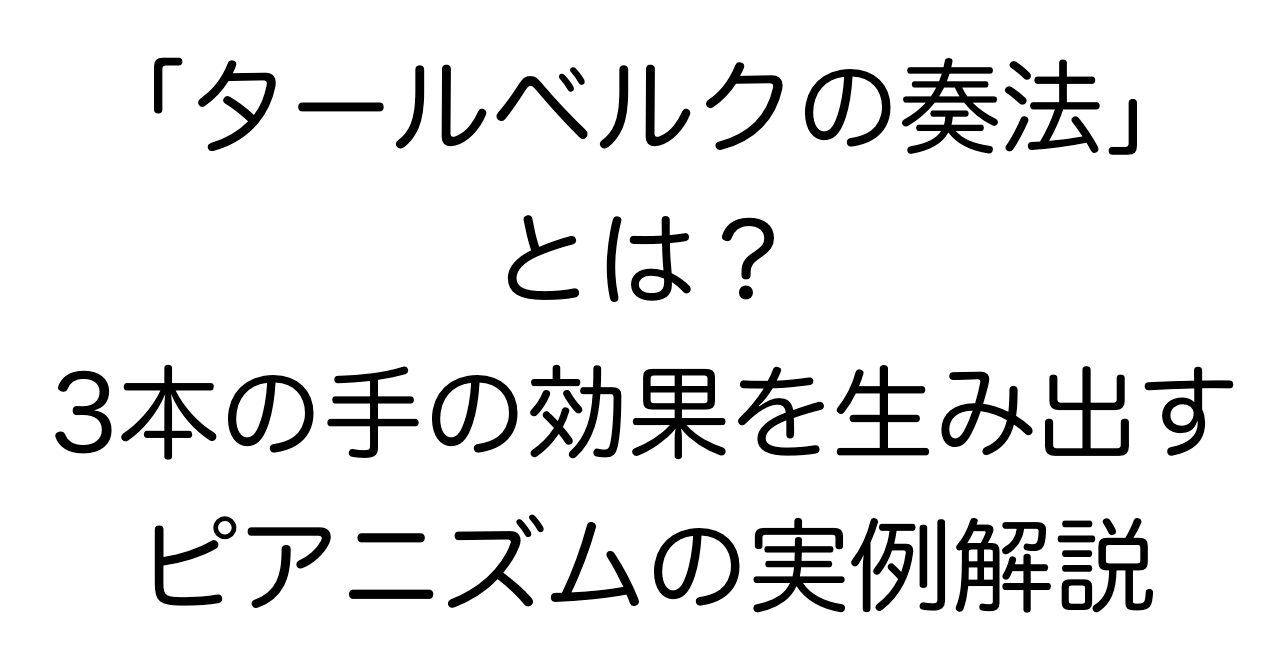

‣ 3. ショパンによる例

ショパン「プレリュード(前奏曲)第8番 嬰ヘ短調 Op.28-8」

譜例3(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

ショパンは実際にタールベルクの演奏を耳にしており、影響を受けたと伝えられています。

この譜例の部分はメロディを全て右手で演奏することになります。

‣ 4. リストによる例

リストの例を2作品見てみましょう。

リスト「愛の夢 第3番 S.541-3 R.211 変イ長調」

譜例4(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

基本的な発想としてはこれまでの譜例と同様ですが、やや異なるのは:

・メロディの上部にのみ伴奏を配置し、下部にはバス音しか存在しない

・メロディの各音をどちらの手で演奏するのかを、作曲家自身が上下段に書き分けて指示している

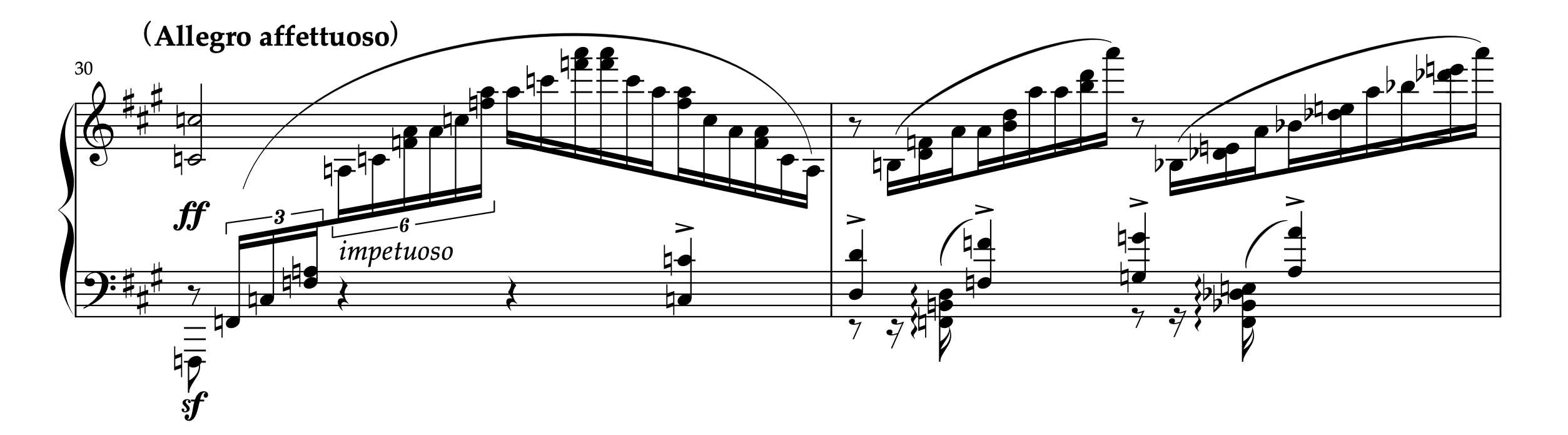

リスト「3つの演奏会用練習曲 より ため息」

譜例5(PD楽曲、Sibeliusで作成、30-31小節)

やはり基本的な発想としてはこれまでの譜例と同様ですが、やや異なるのは:

・メロディがオクターヴで補強されている

・メロディにアクセントが付され、ピックアップされている

この作品でも、譜例の箇所以外でも同様の手法が数多く使われているので、あわせて学習対象にしてください。

‣ 5. 近現代作品による例:タールベルクの奏法からの発展

参考までに、近現代作品で用いられた例を2つ挙げておきましょう。タールベルクの奏法は、時代を超えて多くの作曲家に影響を与え続けました。

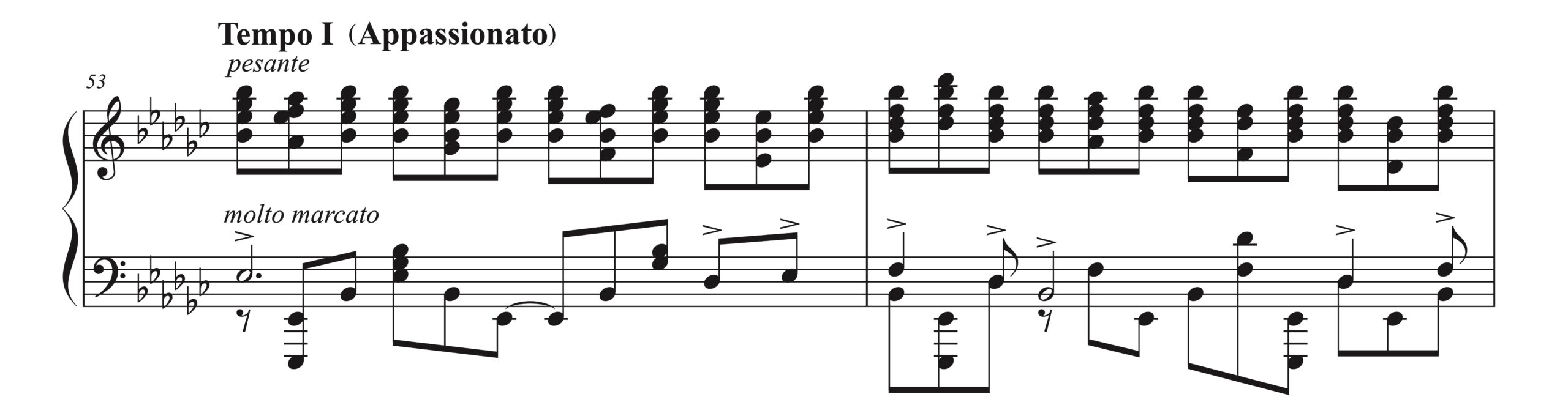

ラフマニノフ「音の絵 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、53-54小節)

アクセントが付されたメロディの上部と下部を厚みのある音響が取り巻いています。右手で演奏される和音はトップノートの音を取り出すとメロディックなラインになっており、副旋律の役割も兼ねています。

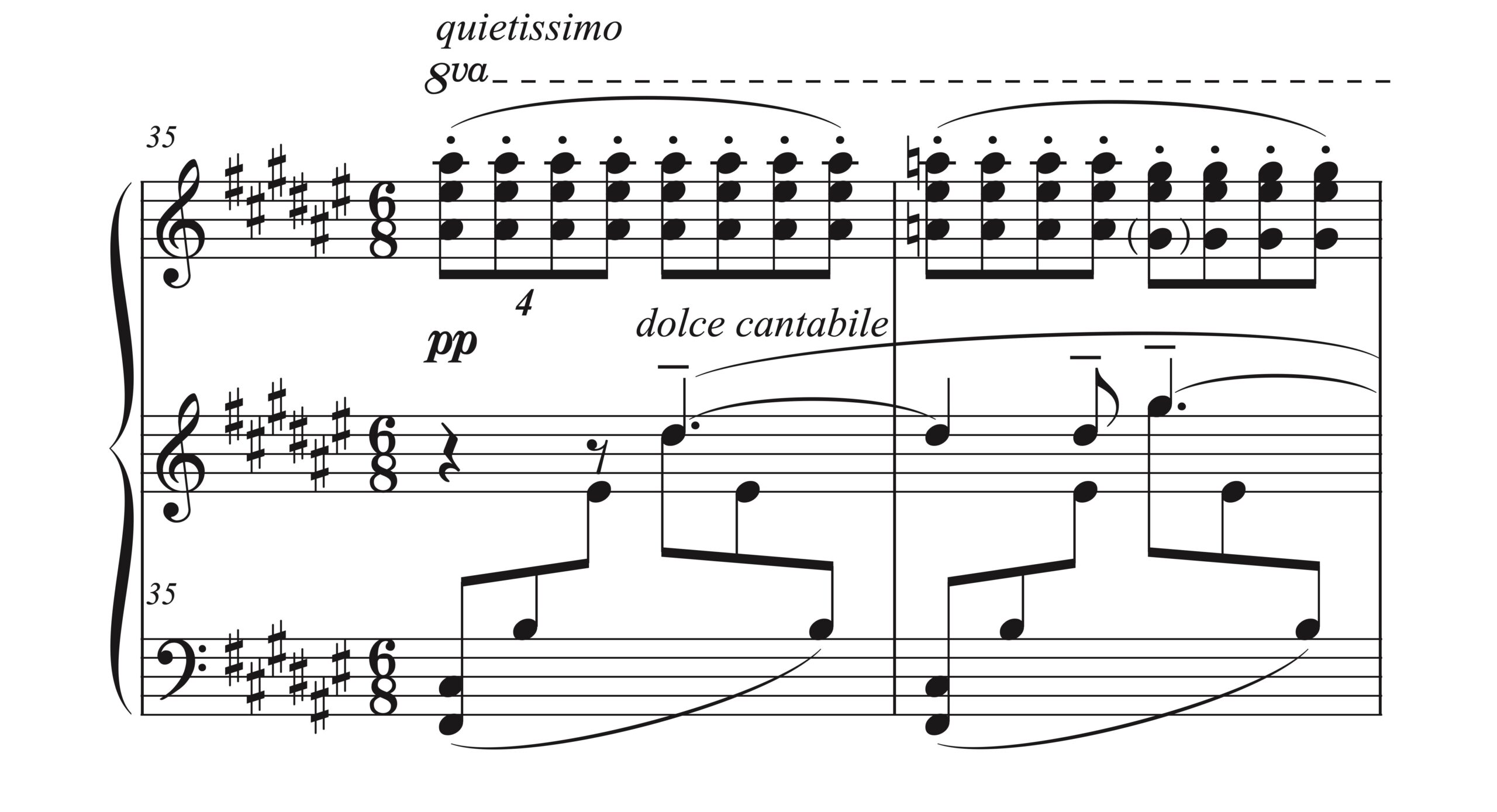

スクリャービン「ピアノソナタ 第4番 Op.30 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-36小節)

この例でもやはり、中段と最下段が、「左手のためのピアノ曲」のようになっているのが分かるでしょう。構造的には、「左手のためのピアノ曲の上で、右手がエコーをやっている」ということなので、音楽的な比重は圧倒的に左手が占めています。「音色が多層的で多色になる」という点で音楽を深化させました。

・エコー

・メロディ

・内声

・バス

この4つの要素がいっぺんに出てきているわけです。

リストのピアノの腕前が凄すぎて何本もの腕を持っているのではないかというイメージから、たくさんの腕を持ったリストが描かれたイラストもありますが、それとは根本的に異なっています。このスクリャービンの例は、ただ技巧的で3本の手で弾いているように聴こえるのではなく、多層的でそのように聴こえるのです。

以上の2例は、元々タールベルクが用いていた装飾的なものからさらに発展し、より多層的な音響を2手で生み出している例です。19世紀のピアノ技法が20世紀に入ってどのように変容し、さらに複雑化していったかを示す好例といえるでしょう。

► 終わりに

「タールベルクの奏法」は、19世紀のロマン派ピアノ音楽に革命をもたらした演奏技法であり、3本の手で演奏しているような効果を生み出す独特のピアニズムです。

様々な書法を理解することは、演奏者として楽曲理解を深め、作曲者としての表現の可能性を拡大します。実際の楽曲でこれらの技法を探したり試したりして、その効果を味わってみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント