【ピアノ】演奏の始まりと終わり:印象を左右する曲頭と曲尾の技術

► はじめに

曲の始まりと終わりは、聴衆に最も強い印象を与える瞬間です。本記事では、これらの箇所における技術的かつ音楽表現を深めるためのアプローチを詳しく解説します。

► 曲の始まり

‣ 1. 曲頭全般の上手な弾き始め方

音楽にとって「出だし」が重要なのは、最初の音の出し方によって:

・音色の基準

・テンポの基準

・緊張感

などが決まってしまうからです。

曲頭でダラリと拍感のない開始をしてしまうと、非常にもったいない弾き始めになってしまいます。「終わり良ければすべて良し」ではなく、 終わりもはじめも良くしたいところ。

弾き始めを何とかしたいからといって一番やってはいけないのは、指で膝を叩いたり頭を振ったりしてテンポのカウントをとってしまうことです。それをやってしまうと、慣れていない感じが強く出てしまい、弾き始め前の緊張感が台無しになってしまうでしょう。

体内のカウントで的確なテンポをとれるように、何度も練習しておきましょう。

曲頭の弾き始め方としてテンポを想定するのはもちろんですが、指揮者をイメージしてみるのは、初心者をはじめ幅広い学習段階の方にとって腑に落ちやすいようです。

テンポを想定しておいたうえで最初の振り始めを想像して:

・「こういくよっ」

・「今だよっ」

みたいな合図を、心の中で自分へ出してあげてください。呼吸が伴っていて自分が指揮者になっていれば、少なくとも「ダー」といきなり始まってしまうことはありません。それに、呼吸が伴っていると、タイミングだけでなく音色まできちんと作れます。

‣ 2. アウフタクトの上手な弾き始め方①

曲頭のアウフタクトは拍が足りない状態で始まるため、何となくダラダラと弾き始めると、入りの拍感覚が曖昧になってしまいます。 前項目の意識に加えて、ここで重要なのが「休符の補填」です。

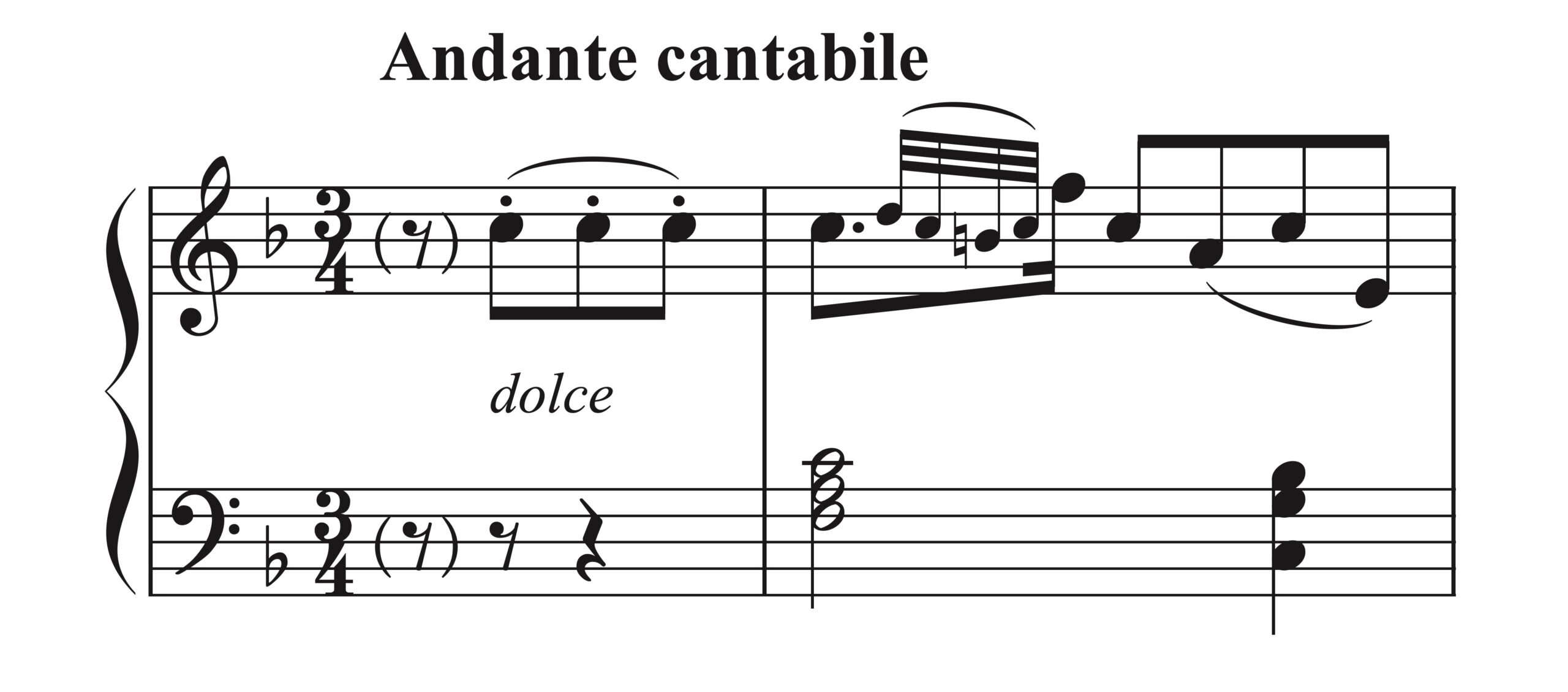

モーツァルト「ピアノソナタ 第10番 K.330 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

原曲では「カッコで示した8分休符」はありません。このように「8分休符」を補って感じながら弾き始めると、安定した良いスタートを切ることができます。 3/4拍子だからといって、8分休符を3つ補って完全な1小節分を用意する必要はありません。出だしが8分音符からなので、8分休符一つだけ補えば十分にタイミングをつかめます。

楽曲によって補うべき音価は異なりますが、譜例を参考に応用してください。いずれにしても、仮想の休符を意識してスタートすることが大切です。

‣ 3. アウフタクトの上手な弾き始め方②

前項目の譜例も同様ですが、特にアウフタクトが3音以上で始まる楽曲では、それらが単なる音の羅列にならないよう注意が必要です。

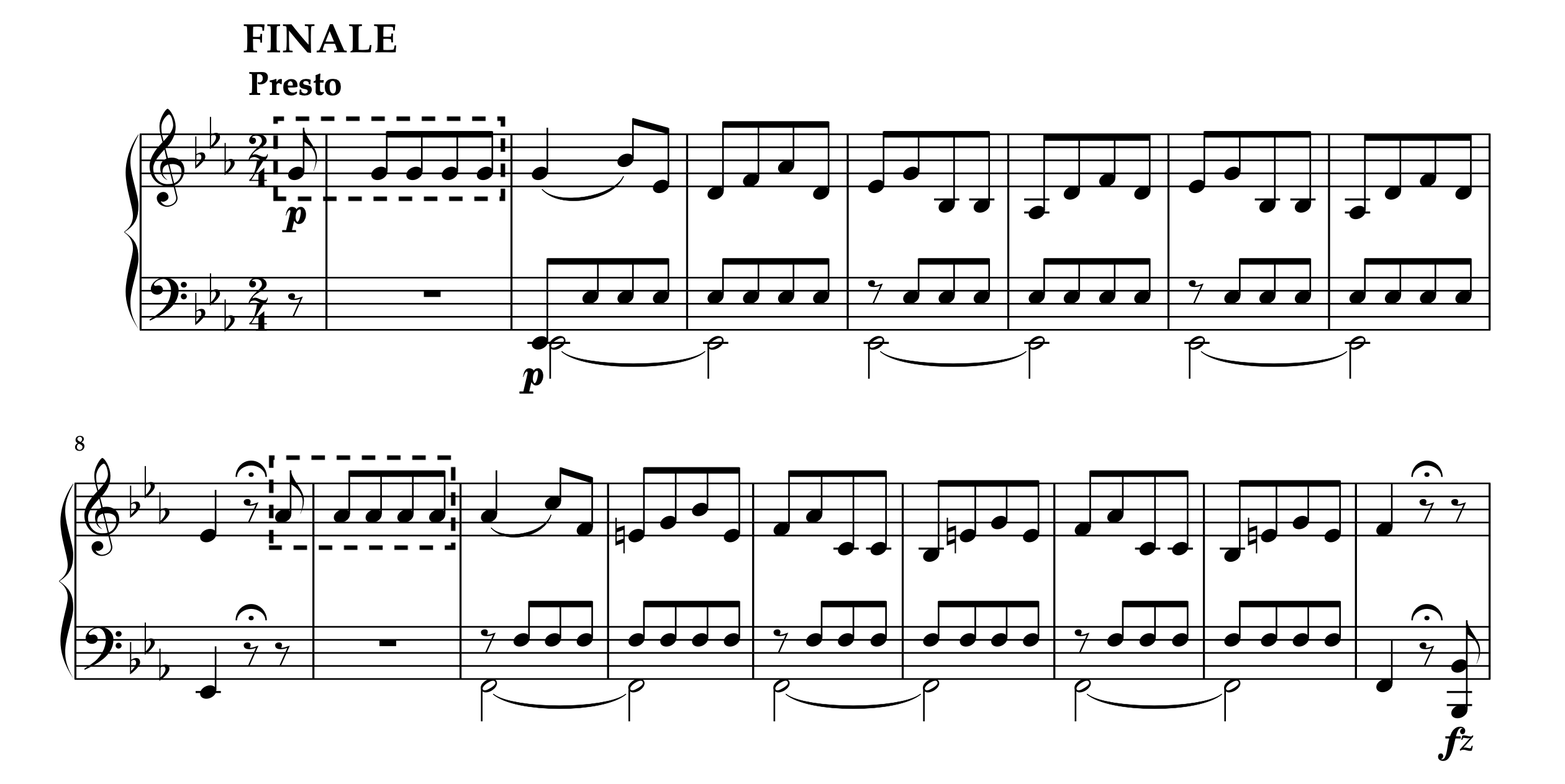

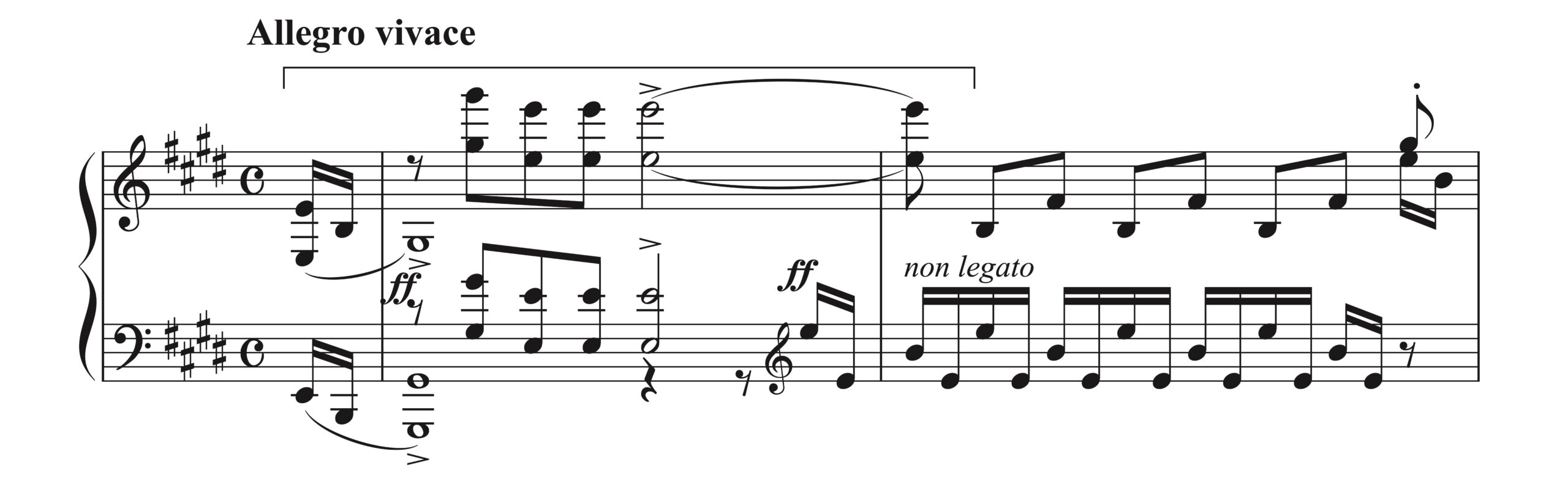

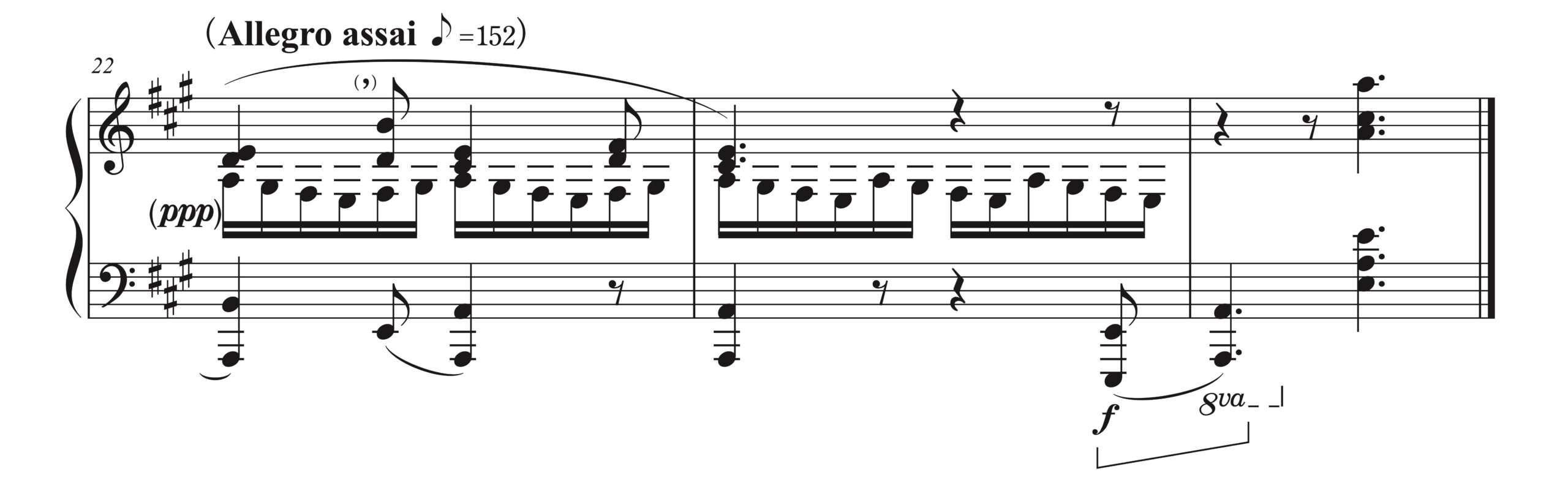

ハイドン「ソナタ 第62番 Hob.XVI:52 Op.82 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽章は5音のグループからなるアウフタクトで始まりますが、無機質に「タタタタタ」と弾いてしまっては、せっかくの開始部分が魅力を失ってしまいます。

このグループがまとまりとして2小節目へ向かっているという意識を持つ必要があります。もっと具体的には、アウフタクト直後の音(ターゲット・ノート:2小節目の頭のG音)が、それ以前の5音(アプローチ・ノート:予備運動)よりも弱くならないよう注意しましょう。音楽的な流れを考えると、ターゲット・ノートはアプローチ・ノート以上の音量で演奏するのが自然です。

だからこそ、2小節目の頭のG音は音価が長く、スラー始まりの音にも設定されているわけです。楽譜上にアクセント記号が明示されていなくても、軽いアクセントを付けることが暗に示されています。

曲頭はもちろん、8-9小節目のような曲途中に現れる同型の箇所でも、同様の演奏アプローチが求められます。

‣ 4. 休符から楽曲が始まっている場合のアプローチ

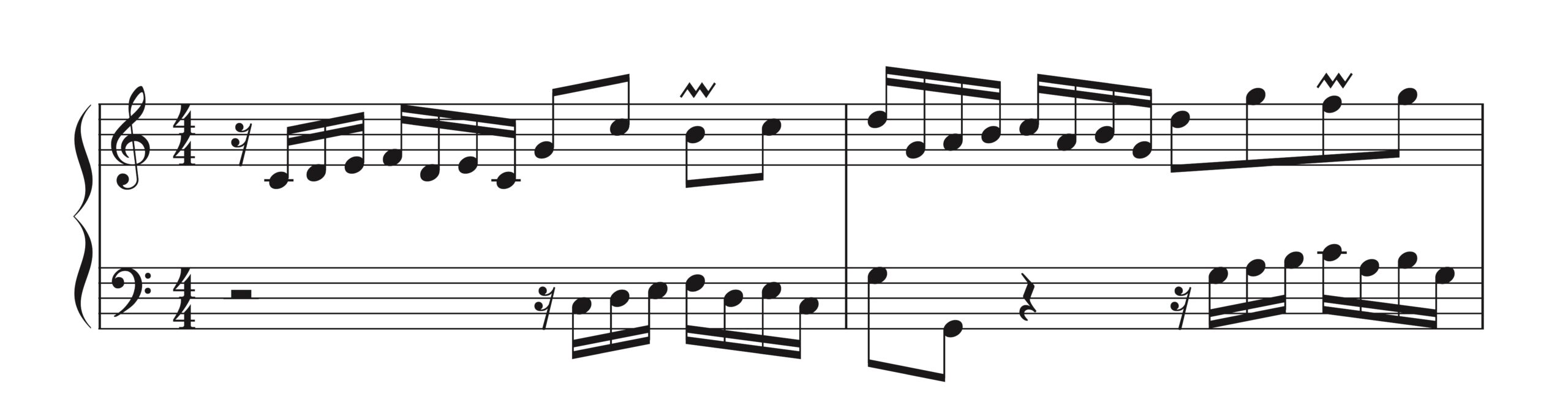

J.S.バッハ「インヴェンション 第1番 BWV772」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例では、1小節1拍目は「完全な無音」ということになります。このようにスタートする楽曲では、イチ!の拍感覚をしっかりと感じてスタートすることが重要。最初の休符をしっかりと感じるということです。

曲頭は、その楽曲の拍子やテンポを決定して伝える大事な部分なので、拍の感覚が曖昧になってしまうと、ダラダラと始まったように聴こえてしまいます。

‣ 5. 長い音価の音符で楽曲が始まっている場合の注意点

曲頭が「両手ともに長い音価で始まっている楽曲」は多くあります。そのような楽曲で注意すべきことは、やはり「テンポ設定」についてです。「両手ともに長い音価」の箇所というのは、刻む音符が存在しないのでテンポがいい加減になってしまいがち。それに、弾きやすいのでどんどんと先へ行ってしまうのです。

一方、その後に動き出してからのことを考えておきましょう。動き出してからいきなりテンポが遅くなったりすると音楽的ではありません。

留意すべきポイントとしては、以下の2点です:

・細かな音価の箇所から逆算して、曲頭のテンポを決める

・曲頭を弾き始める時に体内でのカウントを決して忘れない

‣ 6. 一番はじめの単音に命をかける

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲をはじめ、比較的多くの楽曲で、曲頭の音を単音のみで響かせてスタートするケースが見られます。こういった始まり方の場合には、その単音に命をかけて本当に大切に音を出しましょう。

・音が単独で丸裸になり目立つから

・楽曲のはじめなので、その音の音色などが楽曲全体の基準になるから

‣ 7. 開演ベルの役割を持たせた幕開け

作曲家が意図していたかどうかはさておき、 明らかに 「開演ベル」の役割を感じさせる音楽表現があります。

ラフマニノフ「前奏曲 ホ長調 op.32-3」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

その音型と印象深さから考えると、カギマークで示した最初の部分は「開演ベル」の役割をもっていると言えます。幕開けを告げる「つかみ」の音。

以下の例も同様です。

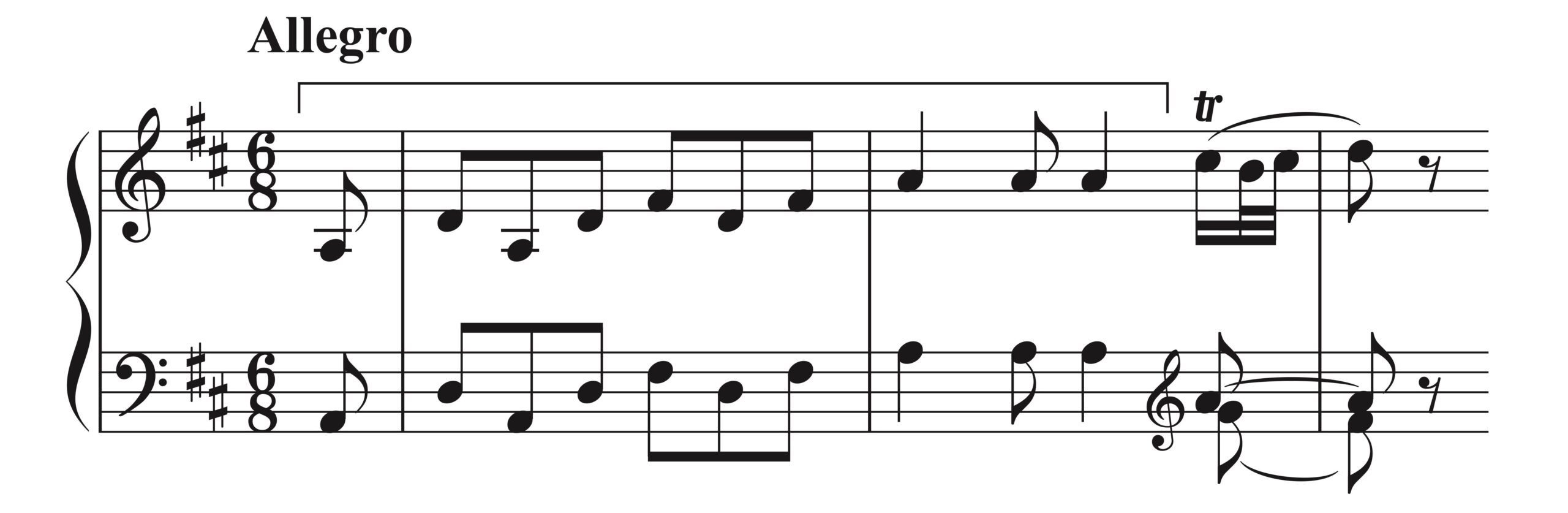

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

音楽では、最初に印象づけて演奏に聴きいってもらえるような工夫をする場合があり、上記のようにクラシック音楽ではよく使われるやり方ですし、他の分野でも見られます。例えば:

・NHK大河ドラマのオープニング音楽の入りでは、多くの作品で数秒のつかみが聴かれる

・NHK連続テレビ小説のインストがオープニング音楽だった頃のものでは、多くの作品で数秒のつかみが聴かれる

こういったやり方は、お茶の間にいる全く別のことをやっている人をテレビへ振り向かせるための音楽表現だと言えるでしょう。

‣ 8. 曲頭のつかみを一気に弾き切る

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

前項目で取り上げたように、カギマークで示した最初の部分は「開演ベル」の役割をもっていると言えます。幕開けを告げる「つかみ」の音。

どのように弾いても間違いではありませんが、こういったごく短いつかみでは、あまりごちゃごちゃと表現をつけずにf で一気に決然と弾き切ってしまうのがいいでしょう。そうすることで、直後との対比をはっきりと付けることができます。

もう一例挙げておきます。同様の考え方で演奏するといいでしょう。先ほどの例とは使われている音こそ異なりますが、音楽の役割としては同様です。

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.576 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

今回取り上げた作品に限らず、モーツァルトのピアノソナタにおける第1楽章を見てみると、同様な開始手法をとっている作品がいくつもあることに気づくはずです。

‣ 9. 開幕音をただのトニックに響かせない

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭の和音は音を出すだけであれば難しくありませんが、きちんとコントロールされたうえで発音しないと、ただ単に「はい、トニックが鳴りましたよ」と喋るだけのものになってしまいます。きちんと語りたいところ。

譜例の部分の場合は、以下の点に気をつけて音を出しましょう:

・音が散らばらないように、鍵盤の近くから打鍵する

・しなやかなアルペッジョと共に、右手のトップノートを聴かせる

・左手の和音は重くならないように、やや加減する

これらに気をつけながら優雅で音楽的な音を出せば、「ただのトニックのサウンド」を避けることができます。バランスが考えられていない和音というのは、ただの音のカタマリと一緒だと思ってください。

弾くのが難しくないちょっとした場面でも決して気を抜かずに、「その一瞬を音楽にする」という意識をもって音を出すようにしましょう。

‣ 10. モーツァルト作品の曲頭のダイナミクス解釈

モーツァルトの時代では、第1楽章の曲頭にダイナミクス指示がない場合は、基本的に f で弾き始めるというのが慣例となっていました。

多くの楽曲ではそれで問題ないのですが、モーツァルト以降の時代の記譜における本当の f だと思うとしっくりしないケースも出てきます。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この楽章の楽譜を原典版で確認すると、曲頭のダイナミクスは書かれていません。

このピアノソナタは、モーツァルトのソナタの中にあって唯一、緩徐楽章としての第1楽章から始まります。音遣いなどの曲調からしても穏やかな雰囲気なので、p で弾き始める奏者も多く見られます。

一方、4小節目にわざわざ p が書かれていますし、曲頭から p で演奏するのはどうなのかという疑問も。だからといって、本当の f で始めると曲の雰囲気に合わないようにも感じますよね。

ここで、以下の抜粋を参考にして欲しいと思います。

「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社 より

モーツァルトの f はとても大きな音から中くらいの音量にわたる、幅広い範囲を含んでおり、同じようにモーツァルトの p は、豊かで歌うような mp からきわめて弱い p までを意味するのです。

《ピアノソナタ ハ短調 K.457》第1楽章展開部の冒頭にある f は、ベートーヴェンの ff に相当するでしょう。

言うまでもなく、強弱はそれぞれの作品の枠組みの中で解釈されなければなりません。

(抜粋終わり)

(再掲)

上記の抜粋を踏まえると、譜例の曲頭では、たとえ f でも、以降の時代の記譜における mf くらいのニュアンスで演奏すると考えると問題がスッキリと解決します。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

‣ 11. 曲頭を作曲家も重視している

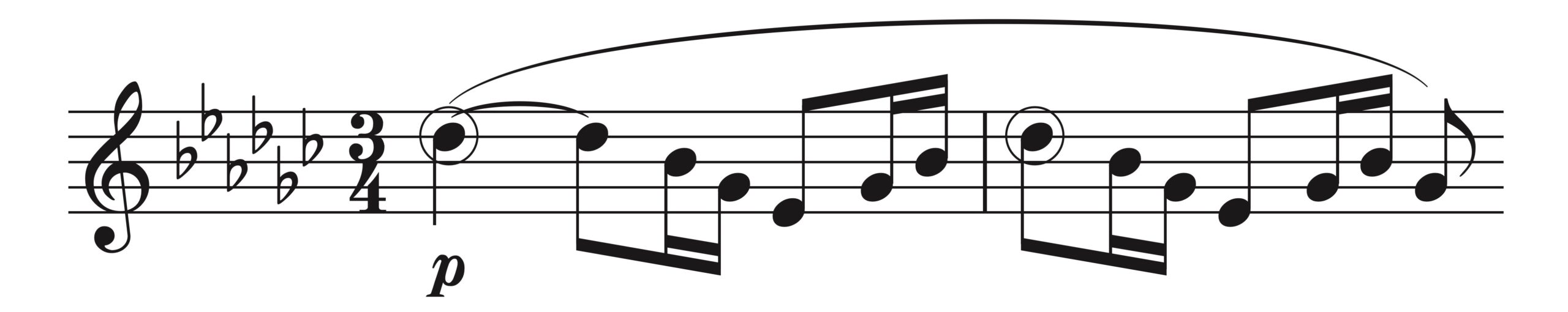

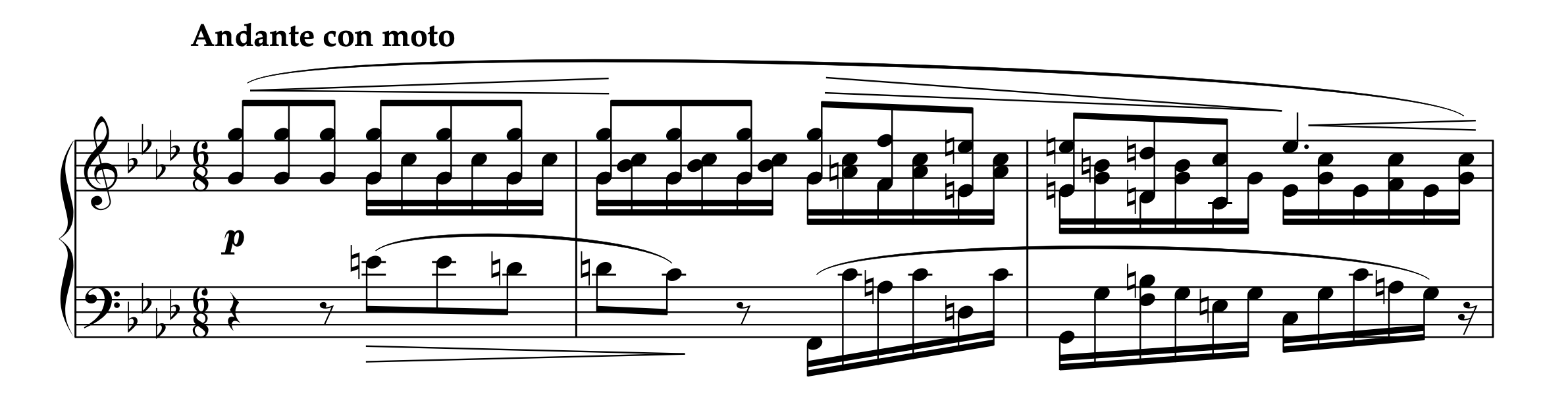

ショパン「バラード 第4番 ヘ短調 Op.52」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この名作バラードの導入部は、まるで物語の語り手が「昔々あるところに…」と語りかけるような雰囲気を醸し出しています。興味深いのは、f-mollの作品にも関わらず、冒頭から8小節目の途中まで —演奏にして約40秒間— 一度もf-mollの主和音が現れず、C-durの響きが続くことです。

これはショパンの計算された構成であり、主調のf-mollを「一度も聴かせずにとっておく」ことで、その後の展開への布石を打っているのです。

ショパンが調号をC-durに変えなかったのには、いくつかの音楽的意図が考えられます:

・1-7小節全体を、主調f-mollのⅤ度の準備と位置づけ、「序」として扱いたかった

・調号変更をすることでそれ自体が意味を持ってしまうのを避けたかった

演奏者はこの曲頭の「語り」の性格を理解し、後に展開する劇的な音楽への導入として丁寧に表現することが求められます。また、「作曲家は曲頭も重視している」ということを踏まえておきましょう。

► 曲の終わり

‣ 12. 最後の1ページは新たな1曲を弾き切るつもりで

演奏の後半、特に最後の1ページでは気がゆるみやすいのですが、このページを「新たな1曲」として集中することで、最後まで高い演奏レベルを保つことができます。「最後の1ページは、新たな1曲を弾き切るつもりで気合を入れ直す」ということです。

ピアノ演奏では「始まり良ければ、全て良し」ではありませんし、「終わり良ければ、全て良し」でもありません。始まりも終わりもバッチリ弾ければそれに越したことはありません。

‣ 13. 緩徐楽章の曲尾における音価の注意点

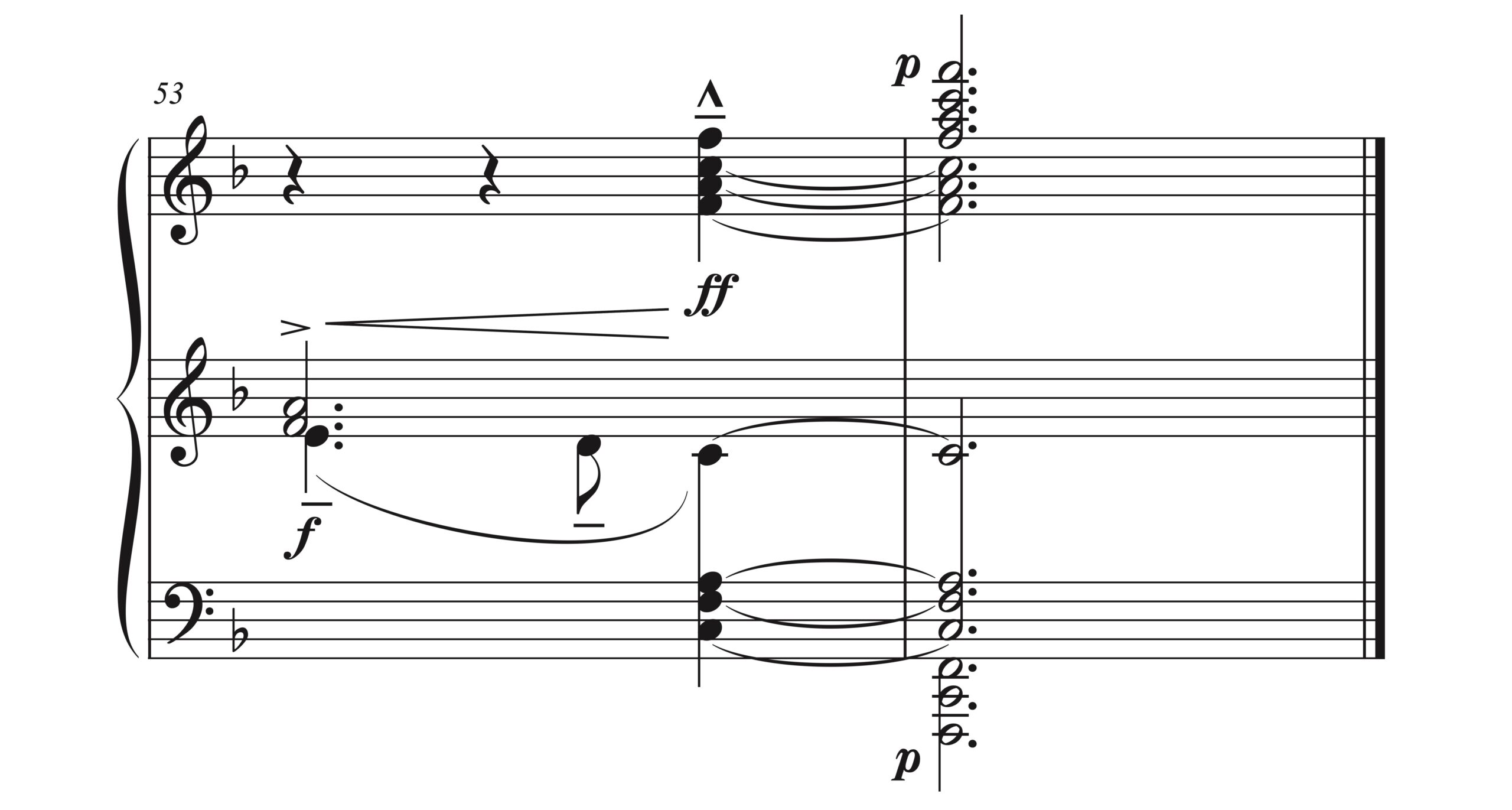

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

最終小節の2分音符の部分を見てください。こういった最後の長い音価が半分の長さになってしまっても気づかずにいるケースが多いようです。この楽曲は4/4拍子ですが、譜読みの段階では16分音符の刻みをカウントとして勘定するはず。つまり、2分音符であれば16分音符8つ分の長さなのですが、4つで先へ進んでしまうような間違いが散見されます。

なぜ、「”緩徐楽章” の ”曲尾” では」という書き方をしたのかというと:

・テンポがゆるやかだと1拍が長いので、こういった勘定間違いが起きやすいから

・曲尾では全パートで伸ばしているケースが多く、他のパートが「拍をとる参考になる刻み」をしていないことが大半だから

数拍足りないのに平気で先へ行ってしまうというのは、想像以上に大きな問題。こういったことをソロの段階から気をつけていないと、アンサンブルでとても残念な思いをすることになります。気をつけて譜読みをするようにしましょう。

‣ 14. 音の切れ際に耳をすます

一つの楽曲の中には、音の切れ際というのが何度も出てきますね。静かに曲を締めくくるときの最後は、その中でも代表的なものです。これらのような音の切れ際では、その余韻に耳をすませて最大限に良好な切り方をしてください。

筆者は昔、受けていたピアノレッスンで曲尾の切れ際のペダリングを雑に扱ってしまったのですが、その時に習っていた先生からペンが飛んできました。

「せっかく拍手しようと思ってたのに、その切り方は何だ」って怒られたんですよ。

曲の途中に出てくる音の切れ際もそうですが、最低限、余裕のある曲尾の伸ばしくらいは耳をすませるように心がけるべき。自身の失敗からもそう言えます。

ではどうすればいいのかについてですが、余韻を消したいところでペダルを急に上げたり、ノンペダルで手での処理に頼ると音響の消え際がバッサリいってしまうので、あえてペダルに頼って、ニューンと上げていく。

そうすることで音響をフワッと消すことができます。

「手とペダルを同時に上げてもいいのですが、ペダルを上げ切ったときにわずかでも手での余韻が残っていると白けて台無しになってしまうので、タイミングによく注意を払いましょう。

「心で弾くピアノ―音楽による自己発見」 著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような文章があります。

音楽的なイメージというのは、サー・クリフォード・カーゾンに示唆されたのである。

あるとき、私が曲の最後の弱い和音に苦労していると、「フレーズは最後の和音が鳴るとともに終わるのではなく、それが消えていくとともに終わるのだ」と彼は言った。

(抜粋終わり)

・心で弾くピアノ―音楽による自己発見 著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社

‣ 15. 長い音価で緊張感を途切れさせない

グラナドス「ゴイェスカス 5.愛と死(バラード)」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

譜例のような弱奏で長い音価がひたすら続くところは、意外とよく出てきます。こういったところでは、緊張感を持続させることを意識してください。

出し終わった音を出しっぱなしにせず、自分の耳でよく聴き続ける。そして、手腕や身体の動きにも緊張感を持ち続ける。サササッと動くと、演奏者自身も、また、聴衆にとっても緊張感が切れてしまう原因になります。余韻や空気感が、一番の聴かせどころといっても過言ではないくらいです。

音は少なくても難しい音楽というのは、こういった緊張感のコントロールも含めてのことです。長い音価のところが一番楽できそうでいて、実際は楽できないのです。

最後の打鍵をした直後に絶対に音楽をやめない。強奏で終わる場合も弱奏で終わる場合も同様です。

‣ 16. 始まりと終わりの重要性

最近になって、結局、始まりと終わりが当たり前のようで大切だと改めて感じています。

様々な審査などをやらせていただくことがありますが、やはり、始まりと終わりがよく出来ている場合は断然印象がいいのです。全て上手くいくのが一番ですが、本番前に本当に時間がないのであれば、曲頭の1ページと曲尾の1ページだけでもピカピカにすべき、とさえ感じます。

聴衆が未知の作品を耳にする時は:

・曲が始まった時

・「もうすぐ終わりそうだな」と思った時

この二つのポイントを無意識に一番集中して聴いているのだそうです。だからこそ、印象を左右するポイントなのかもしれません。

演奏だけでなく作曲や編曲の創作でも同様で、結局、始まりと終わりの設定が大切。聴衆はこれらのポイントを集中して聴いていますし、それに、始まりが微妙だと続きを聴く気にすらなってもらえません。終わりが微妙だとまずいものを食べさせられたような後味が残ってしまいます。

筆者自身、このふたつのポイントにも集中して創作するようにしています。

‣ 17. 強奏と弱奏の主声部の見極め

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より ピックウィック卿を讃えて」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

この締めくくりは、ff で強く響く中音域の和音を、静かに響く低音と高音がエコーのように包みこんで終わります。つまり、主になるのは ff で打鍵される和音の方。この響きをよく聴き続けたまま、それを邪魔しないように最終和音を添えましょう。

仮にこの部分をオーケストラで演奏するのであれば、 ff の和音と p の和音は全く別の楽器で演奏されます。そのような多層的なイメージをもったうえで音を出すといいでしょう。

もう一例を挙げます。

スクリャービン「24の前奏曲 Op.11-7」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

最後の2小節に筆者が書き込んだカギマークの部分に注目してください。

わざわざ下段に f と書かれているのに注意。

ここまでは ppp で演奏されてきますし、この f はあえて下段に書かれているので、カギマークで示した部分だけにかかるものと解釈し、最終和音は ppp で演奏するピアニストが多くいます。

最終和音で下段だけ f で演奏するのは不自然なので、上段、下段を全て ppp で演奏します。

つまり、主になるのは f で打鍵される方。ppp で奏される最終和音は、深い f の響きの中で重要だけれども静かに響くエコーとなります。

ちなみに、ピアニストによっては、下段に書かれている f を全体にかかっているものと解釈して、最終和音も f で演奏しているケースがあります。

しかし、その場合は「 f と書かれている部分の上段にある2つの16分音符」の処理の問題も出てくるでしょう。

いずれにしても、「必ずしも、楽曲の一番最後に響く音が主役とは限らない」ということを踏まえておいてください。

‣ 18. フーガの終結で堂々と終わるべきか否か

J.S.バッハの作品の場合、解釈版を使わない限りダイナミクスは自身で判断していくことになります。しかし、「平均律クラヴィーア曲集 フーガ」の「終結部分」を考えてみても堂々と終わるべきか、おさめてやさしく終わるべきか迷うことはありませんか?

「斎藤秀雄 講義録(白水社)」

という書籍の中にも、以下のような文章が載っています。

バッハの音楽にはメロディーがあったにしても、それが喜怒哀楽に通じるメロディーじゃない。

大体がそうじゃないもんで、バッハの演奏っていうのはフォルテで終わった方がいいか、何で終わった方が良いか非常に不明確なんです。

(引用終わり)

判断材料の一つとして、「最終和音の音の厚み、音域」に注目してください。

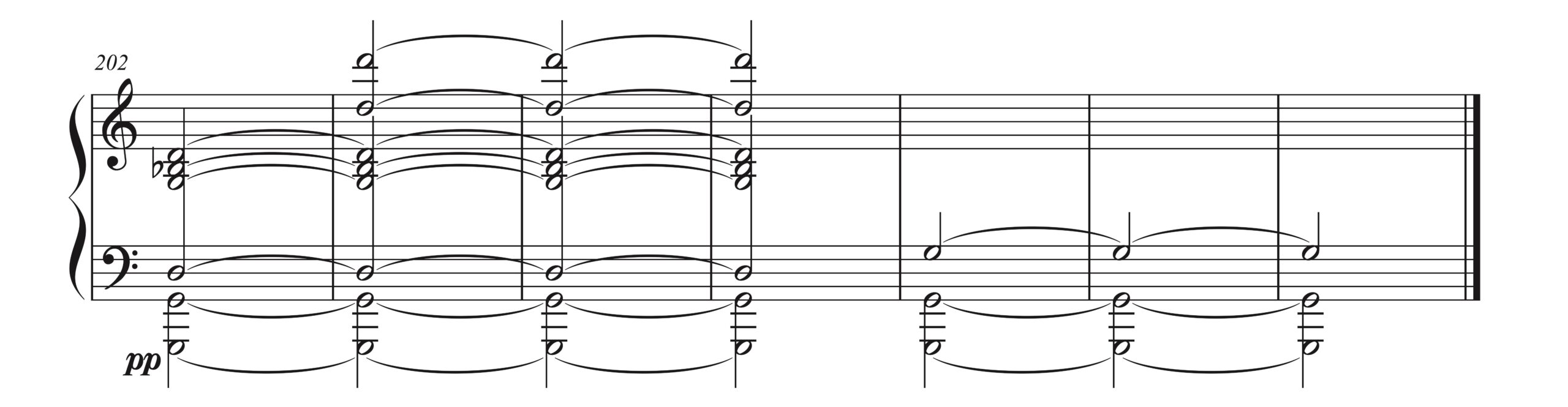

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 BWV 871 ハ短調 より フーガ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最終小節では、左手で弾くバスの音域がこのフーガの中で一番低い位置にきています。加えて、右手とあわせて「6音」も同時発音し、このフーガの中で一番同時発音数が多いところになっています。したがって、エネルギーとしては非常に高いところであると言えるでしょう。おさめて静かに終わってしまうと、エネルギーの逆を行くことになります。

まずは「終止和音の音の厚み、音域」に注目してみてください。一部のフーガを除いては解決策が見つかります。

それすらハードルが高く感じる場合は、とりあえず、解釈版に頼ってしまいましょう。

【ピアノ】J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集「入門最適曲」と「楽譜の選び方」

という記事の中で、おすすめの解釈版を紹介しています。

・斎藤秀雄 講義録(白水社)

上記譜例の最終小節で、「4声のフーガなのに、同時に6音出てきているのはなぜ?」

と思いませんでしたか。

これは、和声学でいう「声部の分割」が行われています。

興味のある方は、

「和声―理論と実習 (3) 」音楽之友社 のp.369をご覧ください。

‣ 19. 初中級者が注意すべき「曲尾の譜読み」

以下の記事では、曲尾の譜読みについてシンプルな作品をもとに解説しています。あわせて参考にしてください。

‣ 20. 曲尾も作曲家は重視している

作曲家たちは作品を完成させた後も、曲の終結部に特に注意を払い、改訂することがしばしばあります:

ショパン「バラード 第2番 ヘ長調 Op.38」

初めて出版された時には書かれていた曲尾の低いバス音が、後の改訂で削除されました。この変更により、作品の結末はより静的な印象に変わりました。暴風のようなコーダから一転、静かな余韻を残して消えていく現行版の終結は、多くの聴衆を戸惑わせると同時に魅了します。

リスト「ピアノソナタ ロ短調 S.178」

リストは当初、この作品を轟くような fff で終えるよう書き進めていましたが、後に ppp へと変更しました。この劇的な変更は、音量の問題ではなく、作品全体の哲学的意味合いさえ変容させます。「楽譜の話あれこれ」という書籍では、変更について以下のように解説されています:

・dim. しながら開始部を逆戻りして、楽曲の初めと終わりを対称形とした

・昔の大協奏曲からヒントを得た着想と思われる

作曲家達のこうした慎重な選択は、曲頭と同様に、曲尾が作品全体の印象を決定づける重要な要素であることを示しています。演奏者は、曲の最後の数小節を、作品全体のメッセージを凝縮した重要な部分として丁寧に解釈し演奏するべきです。「作曲家は曲尾も重視している」ということを踏まえておきましょう。

・楽譜の話あれこれ ムジカノーヴァ叢書3 著:伊藤義雄

► 終わりに

曲頭と曲尾の印象が変わるだけで、演奏や創作のクオリティは一気に向上します。本記事を参考に、「終わり良ければすべて良し」ではなく、 終わりもはじめも良い音楽を目指しましょう。

コメント