【ピアノ】作曲家が使う「とっておく」書法と、演奏における「とっておく」技術

► はじめに

音楽において「効果的なタイミング」ほど重要なものはありません。作曲家たちは長い音楽史の中で、聴き手の期待をコントロールし、感動を最大化するための様々な「とっておく」手法を編み出してきました。

本記事では、作曲家が使う「とっておく」書法と、演奏における「とっておく」技術を解説します。

► 作曲家が使う「とっておく」書法の分析

‣ バス声部をとっておく:フーガにおける戦略的構築

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 BWV 871 ハ短調 より フーガ」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、18-21小節)

この4声フーガの構造は実に計算されています。全28小節という比較的コンパクトな楽曲でありながら、J.S.バッハは19小節目まで意図的にバス声部の主題提示を控えています。

音楽的効果の分析:

・4声のフーガでありながら、展開が聴き手の耳を「3声」に慣れさせる

・後半における初めてのバス声部の登場(拡大形での提示)により、音響的な変化

・そのままクライマックスへ向かい、曲尾では「声部の分割 ※」までして重厚に終止

演奏者はこの構造的意味を理解し、バス導入の瞬間を特別なものとして意識する必要があります。バス声部の拡大形の導入では、他声部より明確に際立たせるようにしましょう。

※ 曲尾では「声部の分割」が行われているため、4声のフーガにも関わらず、4音以上が同時に出てきています。「声部の分割」に興味のある方は、「和声―理論と実習 (3) 」音楽之友社 のp.369をご覧ください。

‣ 主要和声をとっておく:主和音の温存

主要和声の温存には、大きく曲頭と曲尾でのやり方があります。曲頭の場合は、「C-durの楽曲にも関わらず、C-durの主和音(Ⅰ)を途中まで一度も出さない」などといった構造の特徴が当てはまります。ここでは曲尾の場合の例を見てみましょう。

シューマン「幻想小曲集 Op.12 より 第8曲 歌の終わり」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、85-88小節、105-108小節、112-117小節)

85小節目からは33小節間にわたる長めのコーダとなっています。面白いことに、コーダを通して調性F-durの主和音が「完全なカタチ」で出てくるのは、最後の2小節のみです。

完全ではないカタチとは:

・転回形になっている

・第3音や第5音など、どれかの音が省略されている

着目すべきは、明らかにF-durに落ち着くことを想起させる和声を扱いながらも、中々その主和音が完全なカタチで出てこないことです。

これは主和音の完全な響きをとっておく工夫であり、シューマンは意図的にその出現を後へ送ったと考えていいでしょう。それにより、期待感と緊張感が高まり、33小節間という長めのコーダでも間がもつわけです。

‣ 音色をとっておく:楽曲中一貫した音色コントロール

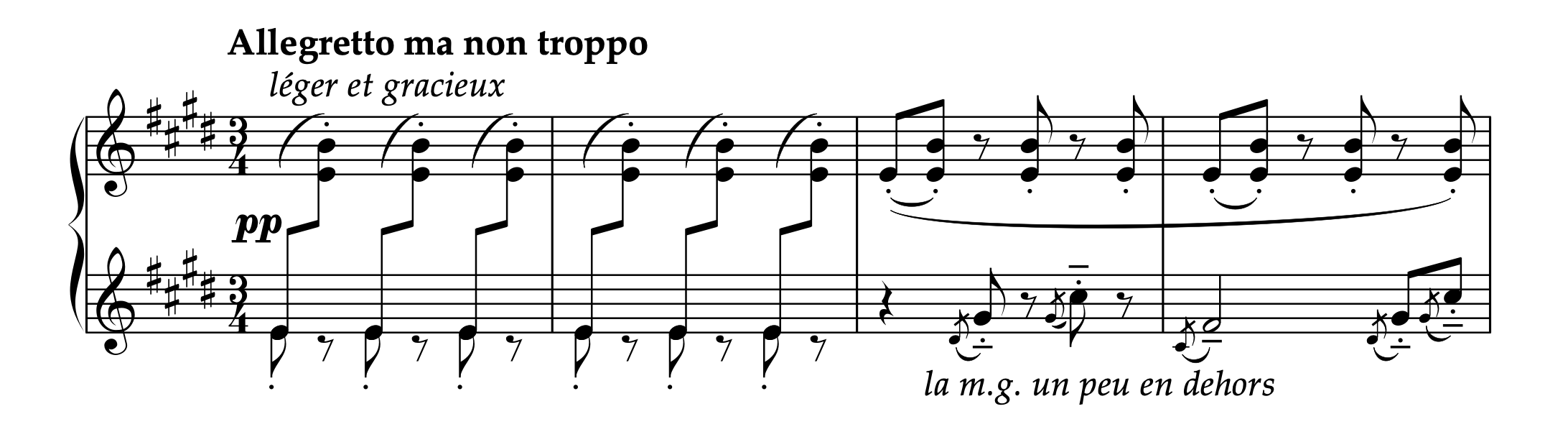

ドビュッシー「子供の領分 より 第2曲 人形のセレナーデ」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

楽譜の最初のページに記された指示「曲の最初から最後までソフトペダルを使う。f の部分でも同様に。」は、ドビュッシーの音色面での工夫を示しています。

音色戦略の意図:

・通常のピアノ音色を完全に封印

・ソフトペダル特有の音色世界を構築

・f でさえもソフトペダルを使うことで、新たな音響表現を創造

この指示を見落とすことは、作曲家の音楽的意図を半分以上損なうことになります。ドビュッシーは「人形」という題材にふさわしい、現実感を希薄にした音世界を創造しようとしたのかもしれません。

楽曲全体で通常のピアノの音色をとっておき、それは次の作品までお預けになっています。

類似例

フォーレ「レクイエム Op.48」では、オーケストラ作品でありながらヴァイオリンを第3、5、6、7曲にのみ使用しています。ヴァイオリンの美しさが、制限的使用により一層際立つ設計となっています。

‣ 音域をとっておく:最低音域の一発のみの使用

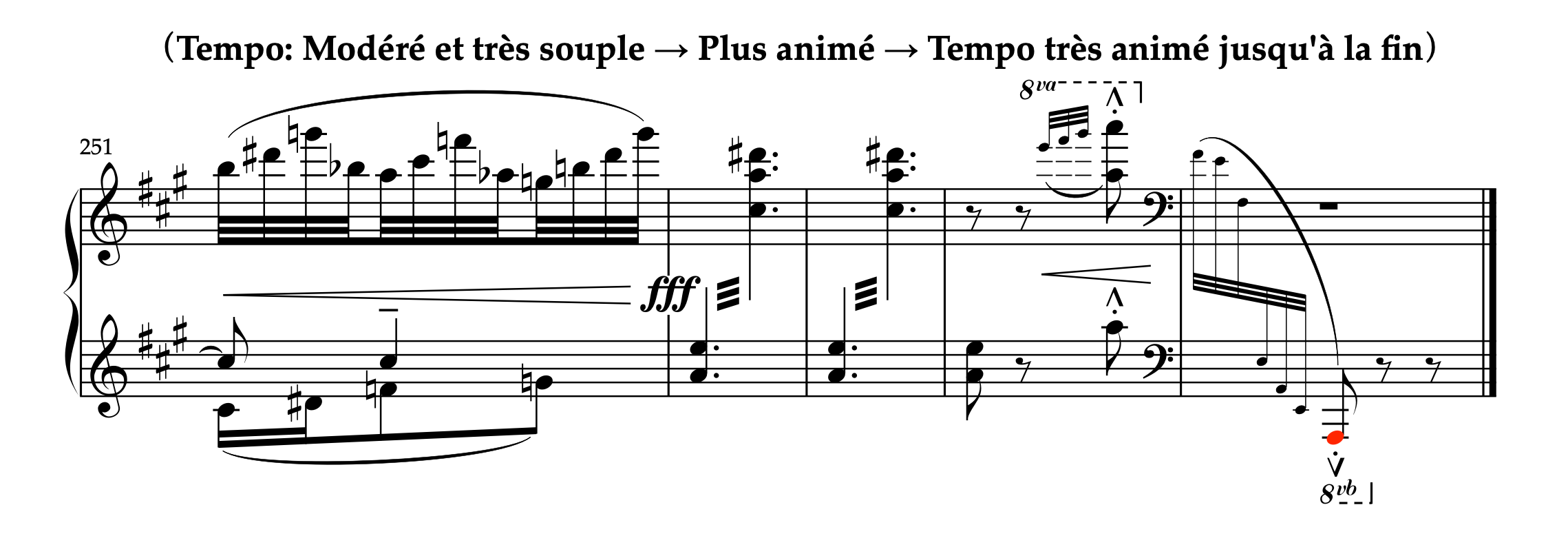

ドビュッシー「喜びの島」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

楽曲の最終的クライマックスで、88鍵ピアノの最低音Aが登場します。この音は楽曲中で唯一の使用だからこそ、その効果が強調されています。もし他の箇所でも使われていたら耳が慣れてしまうので、最後のキメの意味が弱まってしまいますし、迫力面でも弱まってしまうでしょう。

音域戦略の分析:

・楽曲全体を通じた最低音A音の温存

・直前の超高音域からの急激な音域対比

・視覚的・聴覚的な驚きの演出

このように「音域をとっておく」のも楽曲の書法としてオーソドックスかつ効果のある方法として使われています。

‣ その他の「とっておく」手法

楽曲の内容にもよりますが、作曲家たちは他にも様々な要素を戦略的に温存します。一例を挙げると:

ペダリング効果の温存:

・ダンパーペダルの豊かな響きを特定の場面まで控える

・ソステヌートペダルやソフトペダルの特殊効果を限定的に使用

ダイナミクスの段階的解放

・ff や pp といった極端な音量を温存

リズム複雑化の段階的導入:

・32分音符など細かなリズムパターンを後半に配置

・シンプルな開始から徐々に複雑化する構成

► 演奏における「とっておく」技術

ここまで挙げた内容は、作曲家が楽曲の作りとして取り入れた「とっておく」でした。したがって、それらを知ることで楽曲理解を深め、意識して演奏することはできます。

一方、演奏面としてもっと直接的に「とっておく」を活用することもできるのです。特に、ダイナミクスに関しては応用範囲が広いので解説しておきます。

「音響適応」に留意したダイナミクス管理

人間の聴覚には「音響適応」という現象があります。同じ音量レベルに長時間さらされると、その音量に対する感受性が低下します。この特性を理解することが、効果的な演奏の鍵となります:

・対比効果により音楽的印象が左右される

・「慣れ」の防止が音楽的緊張感の維持につながる

人間の耳には「慣れ」があるので、例えば f の音に聴衆の耳が慣れてしまうと f の効果が活きなくなってしまいます。したがって、f 以外のダイナミクスの箇所では不注意に大きくならないことを意識しましょう。

とにかく「聴衆の耳を慣れさせない」ことがポイントです。 f で言うと:

・ f のパッセージの中でも、重みを入れる音と軽く弾くべき音を見極める

・ f 以外のダイナミクスのところで不注意に大きくならない

この2つを心がけましょう。

音楽は相対的なものなので、ある箇所を効果的に聴かせたいのであれば、その前後を工夫する必要があるということです。

► 終わりに

優れた作曲家や演奏家は皆、この「とっておく」技術を直感的あるいは意識的に活用しています。本記事で取り上げた例を通じて、この考え方を理解しておきましょう。

音楽は時間芸術です。その時間の流れの中で、いつ何を提示し、何を温存するか。この判断を作曲者と演奏者の両者で行う必要があります。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント