【ピアノ】ossiaの選択:ピアノ演奏における判断方法

► はじめに

ピアノ曲の楽譜には、「ossia(オシア)」と呼ばれる別の弾き方が小音符で記載されることがあります。

本記事では、ossiaをどのように解釈し、選択すべきかについて解説します。

► ossiaの判断における基本と応用

‣ 基本的な判断方法

ossiaは主に2つのパターンに分類できます:

・難易度が異なる2つの選択肢

・表現が対照的な、ほぼ同等の難易度の選択肢

選択の基本原則

作曲家がossiaを記載している場合、以下の指針が役立ちます:

「弾ける力があれば、小音符ではないほうを選ぶことをおすすめ」

なぜなら、ossiaは何らかの要因に迎合している可能性があるためです。例えば:

・演奏の難易度

・作曲家自身の決めかねる心持ち

・第三者からの要請

基本的に、同じ段に書かれている通常音符の内容が、作曲家の本意に近い可能性が高いでしょう。筆者もピアノ音楽を作る身として、より大事なほうを小さい音符で書くことはまずしません。

注意点:

・この判断は、両方の記譜を演奏できる能力がある場合に適用される

・演奏が困難な場合は、自信を持って演奏できるほうを選んで構わない

・アンサンブルや協奏曲の場合は、事前に共演者と共有することが重要

‣ 応用的な判断方法

具体例として、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より 小さな練習曲 Op.68-14」を見てみましょう。

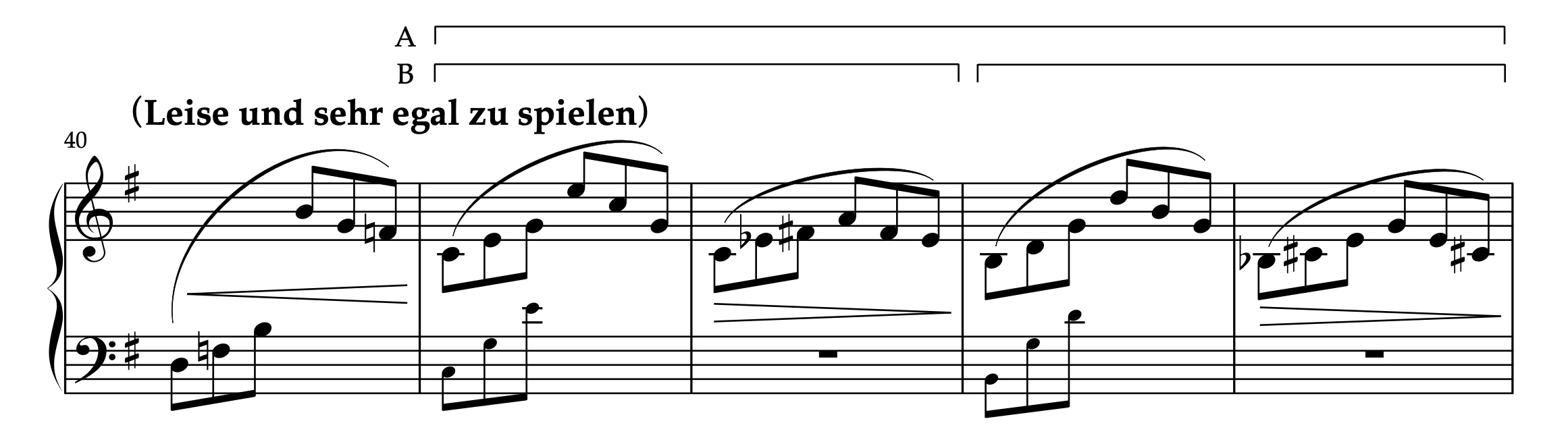

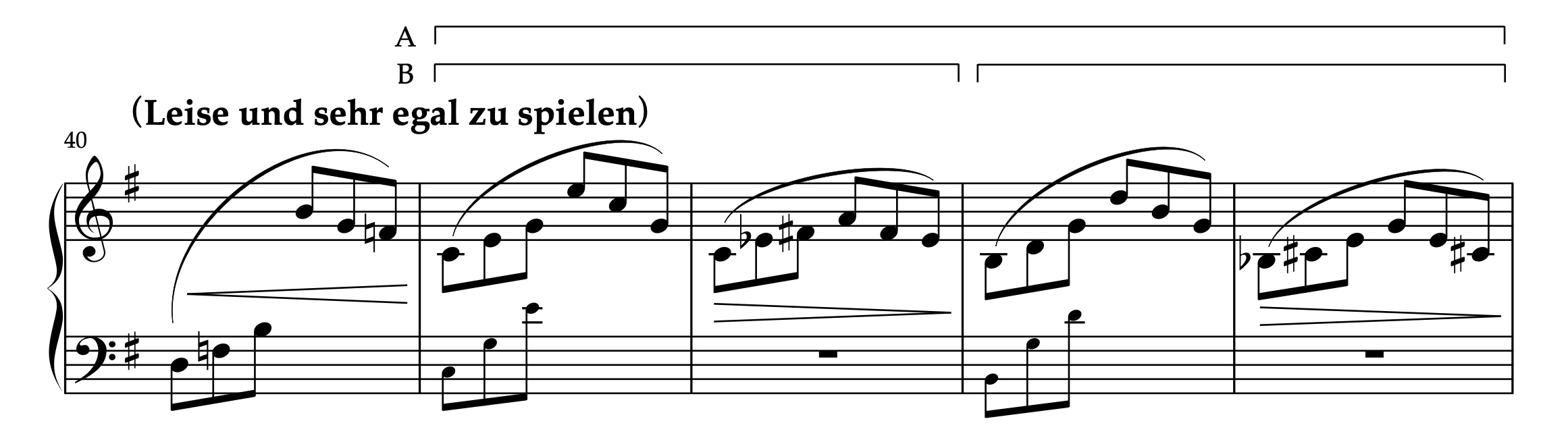

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、40-44小節)

【カタマリの解釈】

ossiaの選択は、音楽的な「カタマリ(まとまり)」の捉え方によって変わります。以下の2つの解釈が考えられます:

アプローチ1:4小節のカタマリ

・41小節目:40小節目のクレッシェンドを活かし、深いバスの小音符を選択

・43小節目:42小節目のデクレッシェンドを活かし、高音域のバスの通常音符を選択

アプローチ2:2小節の同型反復

・全ての箇所で同じ音符(通常音符または小音符)を選択し、反復の印象を強調

41、43小節目では、小音符による左手パートが提案されています。「付け加えて、大きな音符と両方弾く」という意味ではなく、「大きな音符かどちらかを弾く」というossiaの意味。

様々な演奏を聴いていると、どちらの小節も小音符で弾いている演奏が多いように感じますが、この辺りは解釈に幅があります。

例えば、カギマークAで示したように4小節ひとカタマリでとるのであれば:

・41小節目は、40小節目のクレッシェンドを活かして、深いバスが出てくる小音符のほうを選ぶ

・43小節目は、42小節目のデクレッシェンドを活かして、音域が高いバスが出てくる大きな音符のほうを選ぶ

といったように「組み合わせる」考え方もあります。

(再掲)

一方、デクレッシェンドの付けられ方から判断すると、カギマークBで示したように、2小節ひとカタマリの同型反復になっていると考えることもできます。

そう解釈した場合は:

・大きな音符、大きな音符

・小音符、小音符

のように2回とも統一したほうが、同型反復をしている印象が強くなります。

カタマリの捉え方次第で様々な解釈ができるというのを前提として、その捉え方を考えることから始めてみてください。

► 終わりに

ossiaの選択は、重要な音楽的判断です。楽譜の文脈、作曲家の意図、演奏者の演奏能力を総合的に考慮することが求められます。本記事の内容を参考に、「何となくどちらかを演奏する」という軽率な判断をしないようにしましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント