- 【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

- ► はじめに

- ► 曲目索引

- ► A. メロディと伴奏におけるダイナミクスの表現技法

- ‣ 1. メロディの跳躍に使うエネルギーを感じる

- ‣ 2. 内的なデュナーミクを意識して平坦な表現を避ける

- ‣ 3. フレーズのヤマを見極める

- ‣ 4. メロディラインの起伏を視覚化する

- ‣ 5. 幹の音同士の音程関係に目をつける

- ‣ 6. 回り込みのメロディに注意

- ‣ 7. ワンフレーズメロディにある2つの頂点

- ‣ 8. 直前や直後の音とのバランスをとる

- ‣ 9. 強弱が平坦になってしまう大きな原因は「弾き慣れ」

- ‣ 10. 表現に困ったら、すべての音符へ松葉をつけてみる

- ‣ 11. 必ずしも上昇音型にクレッシェンドをつけるわけではない

- ‣ 12. ピアノにおけるメロディの輪郭の描き方

- ‣ 13. 音楽が閉じていくときには、ダイナミクスも閉じていく

- ‣ 14. メロディのフレーズにあわせた伴奏のニュアンス

- ‣ 15. 大事な入りは明確に弾く

- ‣ 16. mf 依存症の抜け出し方

- ‣ 17. 動き回るパッセージを無機質にしないコツ

- ‣ 18. 同一ダイナミクスの中におけるニュアンスのつけ方

- ‣ 19. ダイナミクスの扱い方を細かく検討する

- ► B. ダイナミクスの時間的変化

- ► C. 繊細で豊かな弱奏の表現法

- ► D. 急激な強弱変化

- ► E. アクセントの使い方と強調すべきポイント

- ► F. 音楽の構成に基づくダイナミクス

- ► G. 書法に応じたダイナミクスのアプローチ

- ► H. 作曲家ごとのダイナミクス解釈法

- ► I. ダイナミクスを通した楽曲の深層理解

- ► 終わりに

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

► はじめに

本記事では、ダイナミクスの基本的な考え方から、実践的な表現技術まで、具体的なポイントを通してその重要性と扱い方を深掘りしていきます。

これを読めば、ダイナミクスが音楽の表現力に与える影響と、それをコントロールするための具体的な方法が身につくでしょう。

► 曲目索引

本記事で取り上げている楽曲の一覧です。特定の楽曲からお探しの方は、曲名で「ページ内検索(Ctrl+F または Cmd+F、スマホでも可能)」をかけることで、該当箇所へ素早くアクセスできます。同一楽曲が複数の項目で扱われている場合もあります。

J.S.バッハ

「シンフォニア ニ長調 第3番 BWV789」

「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 ハ短調 BWV 871 より フーガ」

モーツァルト

「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

「ピアノソナタ ト長調 K.283 第2楽章」

「ピアノソナタ ニ長調 K.284 第1楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第1楽章」

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

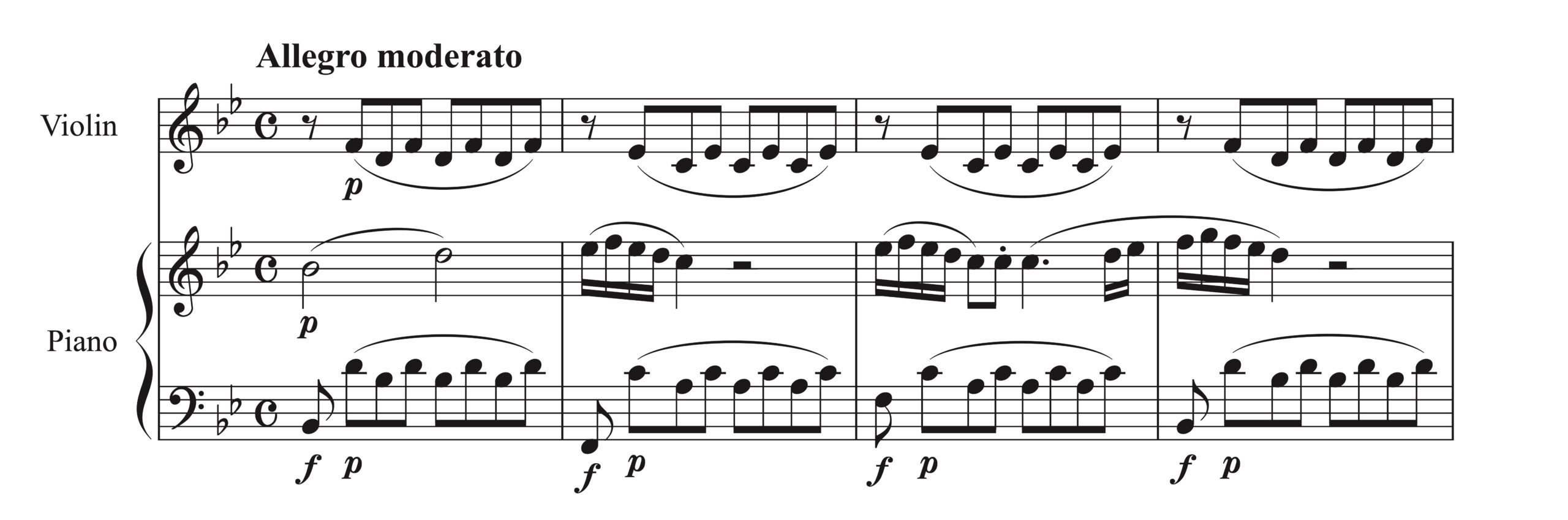

「ヴァイオリンソナタ 第26番 変ロ長調 K.378 第1楽章」

ベートーヴェン

「ピアノソナタ 第2番 イ長調 Op.2-2 第1楽章」

「ピアノソナタ 第17番 ニ短調 テンペスト Op.31-2 第2楽章」

「ピアノソナタ 第22番 ヘ長調 Op.54 第1楽章」

「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

ショパン

「ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2」

「エチュード ハ長調 Op.10-1」

「スケルツォ 第1番 ロ短調 Op.20」

「ノクターン 第8番 変ニ長調 Op.27-2」

「幻想曲 ヘ短調 Op.49」

「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1 小犬」

「ワルツ 第10番 ロ短調 Op.69-2」

シューマン

「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」

リスト

「バラード 第2番 ロ短調 S.171」

エルガー

「愛のあいさつ」

ドビュッシー

「ピアノのために より サラバンド」

「子供の領分 より グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

「前奏曲集 第1集 より 帆」

「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

「前奏曲集 第1集 より 沈める寺」

「前奏曲集 第2集 より 奇人ラヴィーヌ将軍」

ラフマニノフ

「前奏曲 ト短調 Op.23-5」

「音の絵 変ホ短調 Op.39-5」

ラヴェル

「クープランの墓 より フォルラーヌ」

「クープランの墓 より メヌエット」

バルトーク

「ミクロコスモス 第3巻(67~96)91番 インヴェンション(1)」

「ミクロコスモス 第5巻(122~139)125番 舟遊び」

プロコフィエフ

「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

「ピアノソナタ 第2番 ニ短調 Op.14 第3楽章」

「風刺(サルカズム) Op.17-1」

ガーシュウィン

「ラプソディ・イン・ブルー」

► A. メロディと伴奏におけるダイナミクスの表現技法

‣ 1. メロディの跳躍に使うエネルギーを感じる

作曲家自身が強弱についてあまり書き残していないケースは多いものです。そういったときには、音程関係に注目することでも強弱表現を考えていくことができます。

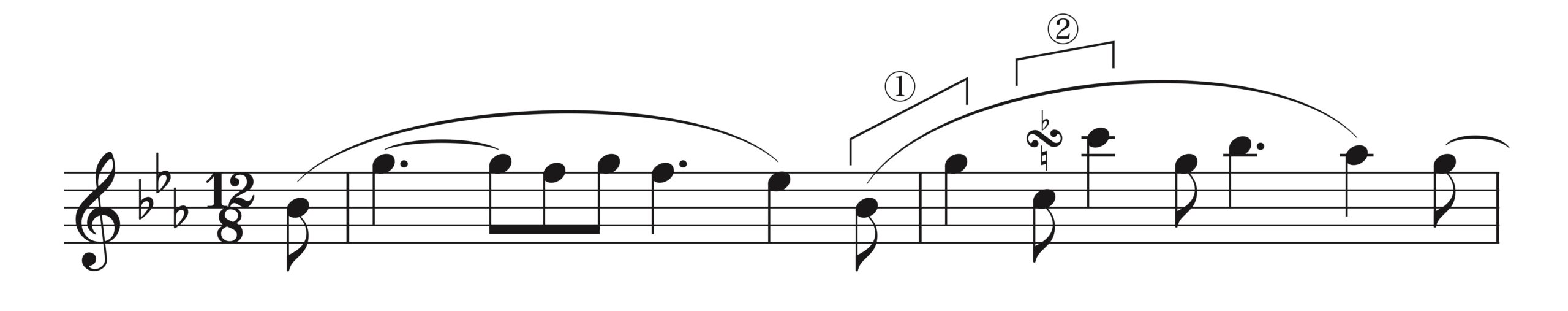

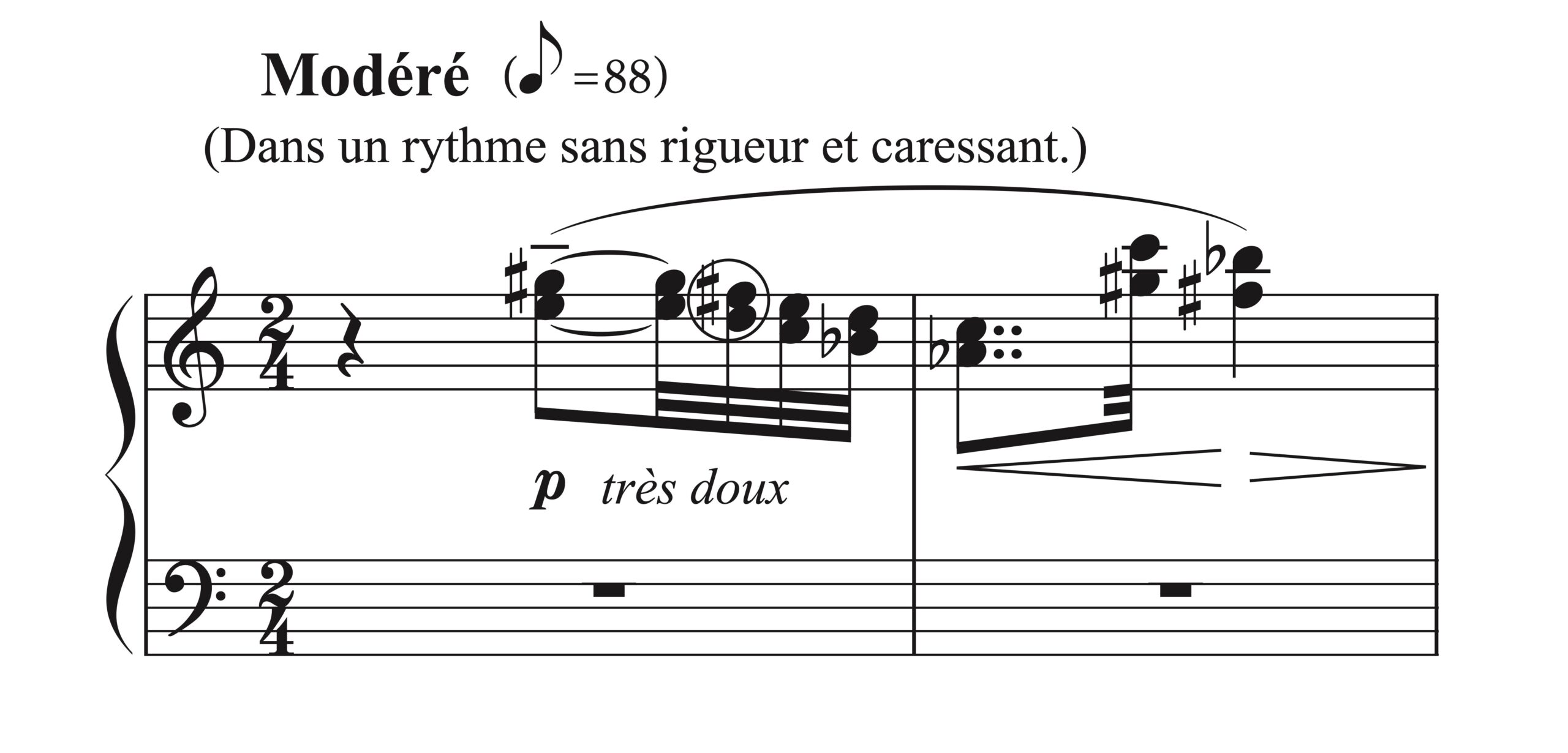

ショパン「ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

①と②のところで出てくる跳躍に注目してください。

①の6度跳躍に比べて、「②の1オクターブ跳躍」のところのほうが、明らかに大きなエネルギーが発生しています。

こういったところで同じように演奏してしまうのではなく、少し強弱に差をつけるといいでしょう。我々が階段を上がるときも、1段ずつ上がる場合よりも「3段飛ばし」する場合のほうが多くのエネルギーが必要で、足を高く上げる必要があります。

こういったことは、「楽式論」 著:石桁真礼生 / 音楽之友社 の中にヒントがあります。

・同音の音に進行する場合は全く緊張も力も不要で、全くの平穏さ

・順次進行はエネルギーが少なくてすみ、平静な、なだらかな感じを伴う

・同じ順次進行でも、下降の場合は全くエネルギーを不要とする

・跳躍上昇では、音程が広ければ広いほどエネルギーが必要で、興奮と緊張をもたらす

・跳躍進行でも下降する場合、やはりエネルギーは少なくてすむ

(抜粋終わり)

音符から読み取れる場合は、作曲家はわざわざダイナミクスの松葉を書かないことも多いのです。これを勘違いして、「楽譜通りが大切」と思って平坦に弾くと、多くの場合は作曲家の意に反することになります。

・楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社

‣ 2. 内的なデュナーミクを意識して平坦な表現を避ける

sempre mf で弾いてしまう表現をはじめ、いつも平らな音楽表現をよく耳にします。

ハンス・カンなどが言っている「内的なデュナーミク」という言葉を借りるのであれば、「内的なデュナーミクをきちんと表現することが、平坦な表現を避けるコツ」と言えます。

「ピアノ演奏おぼえがき」 著 : ハンス・カン 訳 : 城房枝 / 音楽之友社 より

内的なデュナーミク dynamische Spannungsverlauf〔抑揚や、楽譜上には記されない強弱の変化のこと〕

(抜粋終わり)

作曲家がわざわざアクセントやダイナミクスの松葉(ヘアピン)を書いていなくても、音楽的な表現を考えたらつけるべき強弱を、実際の音で表すことが大切です。

最も基本的なことで言えば:

・フレーズ終わりの音はおさめる

・同じピッチの音を、同じ音量で2つ以上並べない

・フレーズのヤマへ向かって、適度にクレッシェンドやデクレッシェンドをする

・ピアノ演奏おぼえがき 著 : ハンス・カン 訳 : 城房枝 / 音楽之友社

‣ 3. フレーズのヤマを見極める

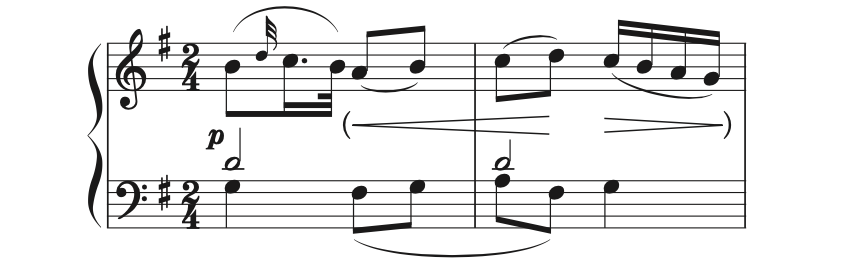

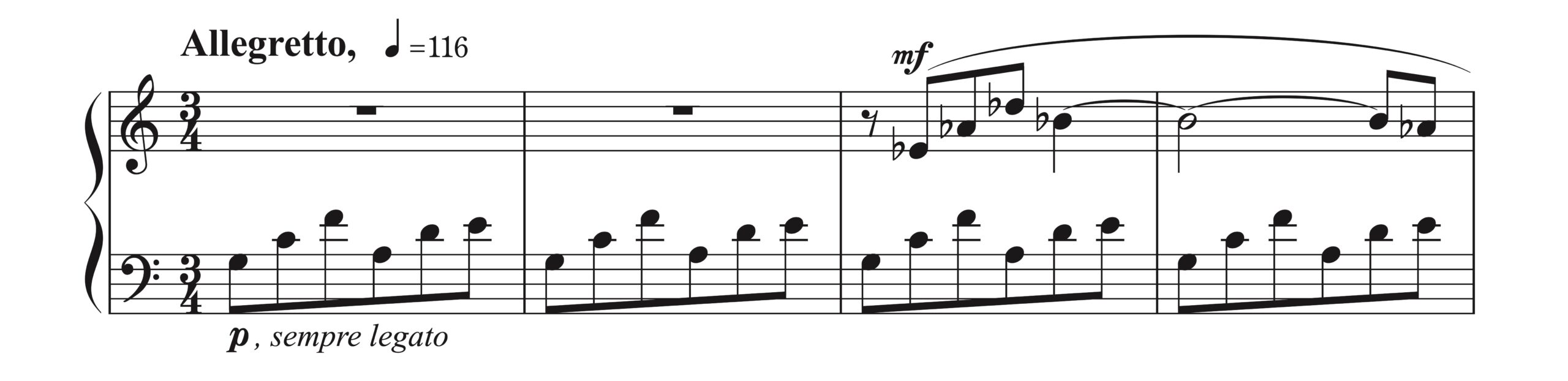

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

括弧つきのダイナミクスの松葉は、原曲には書かれていません。しかし、音楽の方向性を考えると実際にはこのように演奏するべきです。

読み取るポイントとしては、上記の「楽式論」で「重心」などの項目を学ぶことが一番ですが、メロディを口で歌ってみるだけでも、どこに山や谷を作ればいいか判断できるはずです。

全部均等の「1拍子の集合」のように演奏してしまわないように注意しましょう。

‣ 4. メロディラインの起伏を視覚化する

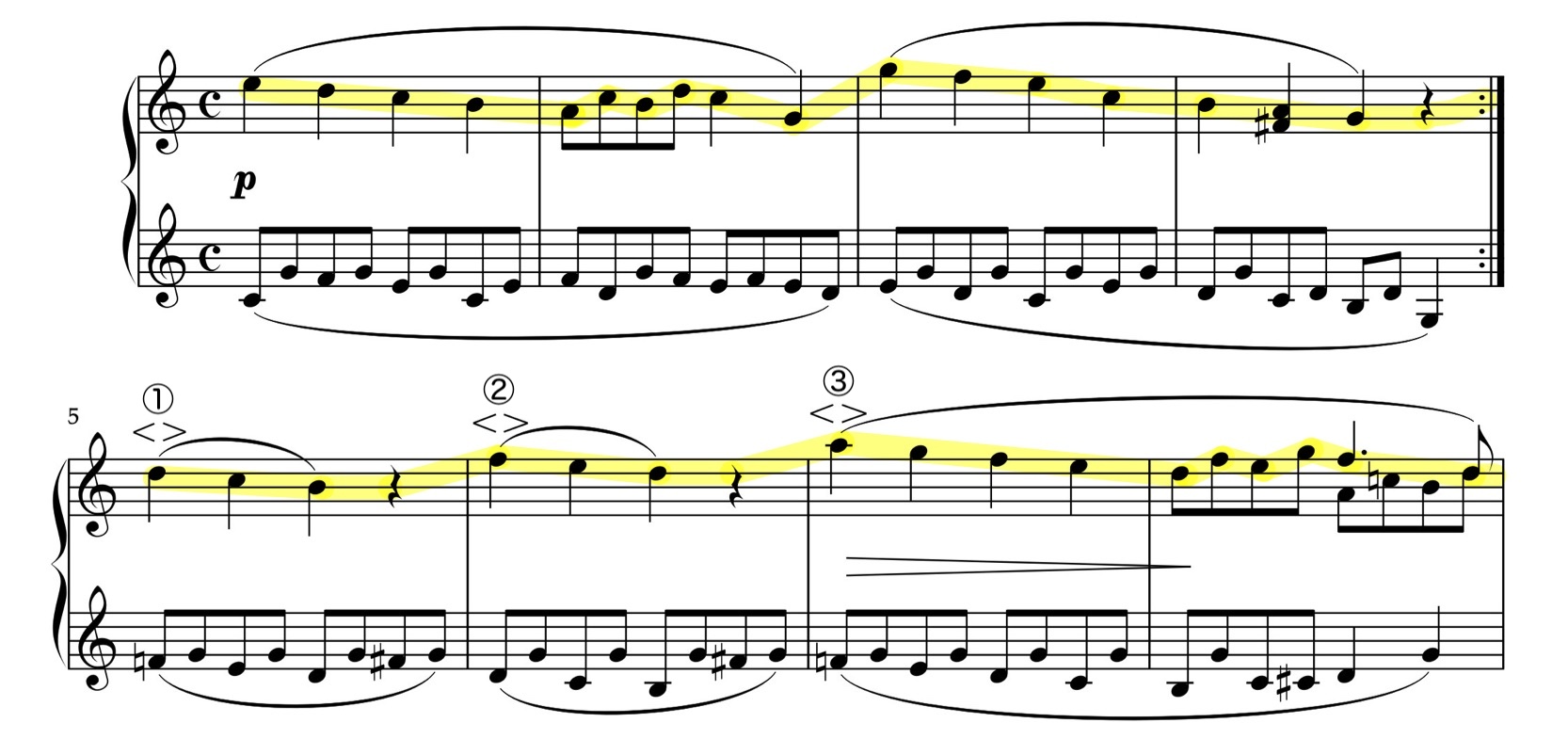

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」を例に説明します。

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

基本の手順:

1. メロディラインを見つける

2. 音の上がり下がりを観察する

3. マーカーで色付けする

【演奏への活かし方】

このように、メロディの動きに沿ってマーカーを引いてみると、音符だけで見るよりも、エネルギーの動きがよりはっきり読み取れます。例えば:

・1-2小節というカタマリに対して、より大きなエネルギーで3-4小節が歌われる

・①、②、③というように、段階的に音域が上がって歌われる

・譜例の部分の頂点は、③の部分になる

・順次進行(2度上か下へ進むこと)が中心だが、スラーの切れ目ごとに大きな跳躍が含まれる

具体的には、以下のように表現を付けます:

・1-2小節よりも、3-4小節を少し大きめに

・音型の上行では少し膨らませて、下行ではおさめていく

・①よりも②、②よりも③というように、段階的に大きくしていく

このときに注意すべきなのは、作曲家がクレッシェンド(徐々に大きく)やデクレッシェンド(徐々に小さく)を書いていなくても、メロディの要求するエネルギーによって、上記のような多少のニュアンスはつけるべきということです。それをしないと、真っ平な無表情の音楽になってしまうでしょう。

分析結果を演奏に活かすコツ

音の高低と強弱の関係:

・上行形→少しずつ大きく

・下行形→自然に小さく

・高いポイント→表現の頂点に

具体例(譜例の場合):

・1-2小節:p の強さで

・3-4小節:やや大きめに

・5-6小節:①より②をやや大きめに

・7-8小節:7小節目の頭でクライマックスをつくり、以降は自然におさめる

‣ 5. 幹の音同士の音程関係に目をつける

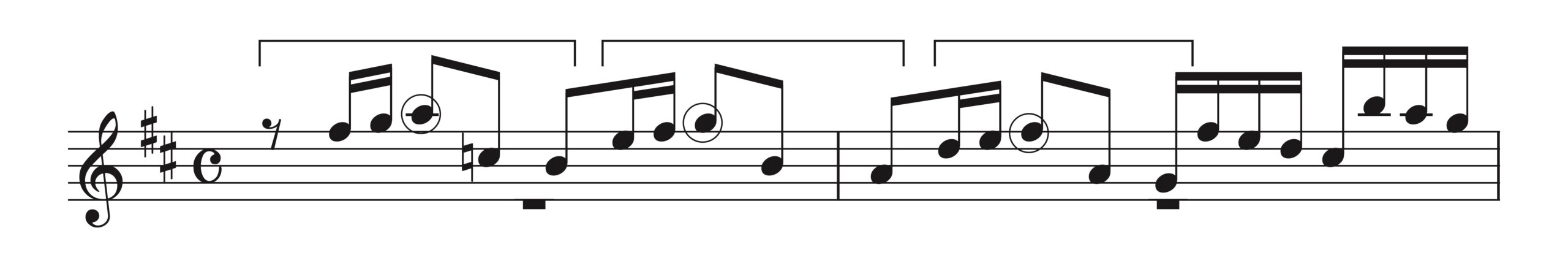

J.S.バッハ「シンフォニア ニ長調 第3番 BWV789」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

丸印で示した音は、それぞれ「音型の軸になる音(幹の音)」です。これらを見てみると「A音 – G音 – Fis音」というように、順次進行で下りてくるラインが内包されていることが分かります。

これらの音同士の「ダイナミクス」「音色」をよく聴き、一音だけ大きく飛び出てしまったりしないようにバランスをとっていくようにしましょう。

譜例のカギマークで示した箇所が「同型反復」の目印です。特に同型反復のところでは、高確率で「音型の軸になる音(幹の音)」が内包されているので、注意が必要です。

‣ 6. 回り込みのメロディに注意

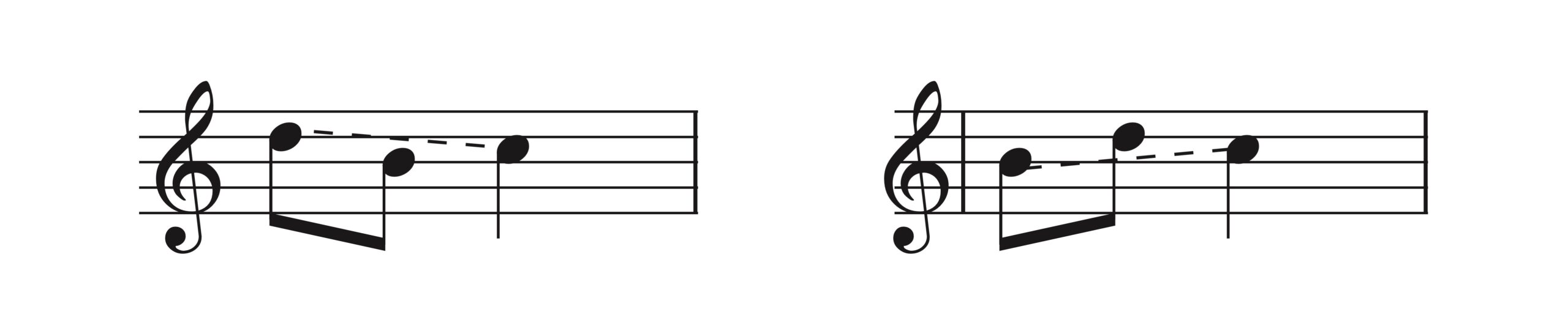

譜例(Finaleで作成)

このような「回り込みのメロディ」は本当によく出てきますが、必要なのは、「回り込みがなかったとしたら、どういうメロディになるか」という視点で考えることです:

・左の譜例の場合は「D音 – H音 – C音」というメロディ

・点線で示したように「D音 – C音」という動きが基本

・それが回り込みで装飾されて「D音 – H音 – C音」となっているだけ

つまり演奏上、「D音は、H音とC音の両方に対してつながりがある音」と認識してダイナミクスや音色のバランスをとる必要があります。「D音 – H音 – C音」と美しく弾けていても、「D音 – C音」のバランスを聴いたときにどちらかの音が大きく飛び出ていたりすると好ましくありません。

右の譜例は逆のパターンですが、基本的な考え方は同様です。

‣ 7. ワンフレーズメロディにある2つの頂点

「ワンフレーズ中で、頂点の位置に迷いやすいケース」について考えていきましょう。

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、41-44小節)

原曲にはダイナミクスの松葉は書かれていません。譜例の①と②のうち、どちらにこのフレーズの頂点がくると思いますか。

着眼点:

・①は、音程的には一番高い音が出てくる

・②は、小節頭なので重みが入りそう

結論的には、どちらに頂点を作っても間違いではありません。

譜例2(PD楽曲、Finaleで作成、41-44小節)

譜例2では、①のほうに頂点を作った場合を想定してダイナミクスの松葉を書き入れました。こうすることで、音程的な頂点にきちんとエネルギーの頂点がくるので、メロディの抑揚もよく分かります。

譜例3(PD楽曲、Finaleで作成、41-44小節)

譜例3は、②のほうに頂点を作った場合を想定してダイナミクスの松葉を書き入れました。「音程的な頂点(①)」よりも「小節頭の強拍」への重みを重視した例。これでも十分に音楽的です。

これらどちらの例でも成り立つのですが、それ以外の位置に頂点を作ってしまうのは音楽的ではないでしょう。上記2例のように、「頂点を作る理由」が説明できないからです。

取り組んでいる作品のメロディに対してこういったことを考えたうえで頂点を決定し、どうしてそこが頂点だと言えるのか説明できるようにしましょう。それさえ踏まえられていれば、極論、その解釈は間違いではありません。

‣ 8. 直前や直後の音とのバランスをとる

ある音を直前や直後の音と比較したときのバランスに着目しましょう:

・強く飛び出ていないか

・音色が変わり過ぎていないか

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 ハ短調 BWV 871 より フーガ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節3拍目裏に「低いC音」が出てきますが、この音は「直前のG音」や「直後のF音」よりも大きく飛び出てしまうと音楽的に不自然です。流れの中で下降する裏の音だからです。

また、そのG音とF音との関係も大切で、「G音 → F音 → Es音」といったように「2度で下がっていく音階」が内包されていることに着目しましょう。様々な音で装飾されているだけです。したがって:

・G音よりもF音がやや小さく

・F音よりもEs音がやや小さく

といったような美しい階段になるようにバランスを作ると音楽的です。それに、Es音は「フレーズ終わりの音」なので、大きく飛び出たら不自然です。

‣ 9. 強弱が平坦になってしまう大きな原因は「弾き慣れ」

ダイナミクスが平坦になってしまう主な原因として、 一つの f を見ただけで、すぐにマックスになってしまうことがあります。

同じくらい注意すべきことは、弱音が “弾き慣れ” でふくらんでしまうことです。

こんな経験はありませんか。

「楽譜上はずっと pp なのに、数小節後には勝手に mf で弾いてしまっている」

つまり、pp で弾き始めたにも関わらず「弾き慣れ」をした結果、不注意に大きくなってしまっているという例です。特に「急速なテンポの楽曲」で起きがちです。

弾き始めて弾き慣れしてからも油断をしてはいけません。弾き慣れによる不注意は、必ず音に出てしまいます。弱音を弱音のまま保ち続けるためには、「意思・意識・我慢」が必要です。

‣ 10. 表現に困ったら、すべての音符へ松葉をつけてみる

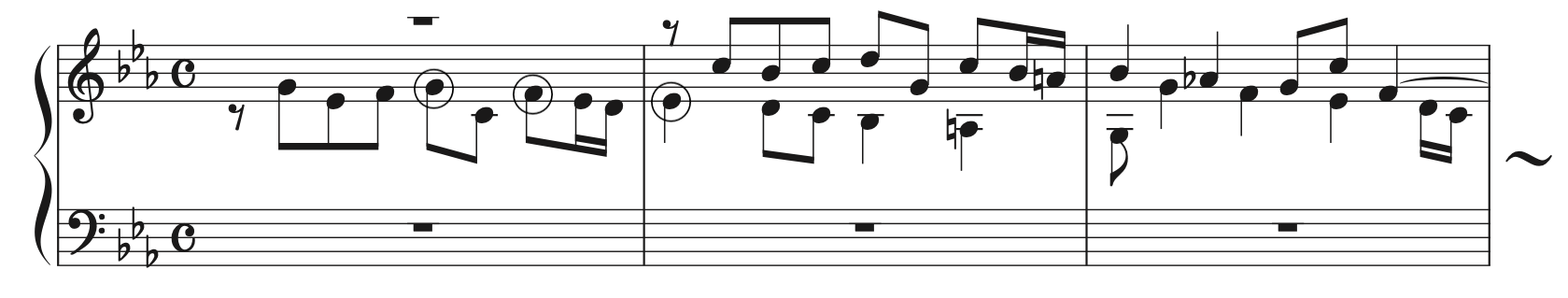

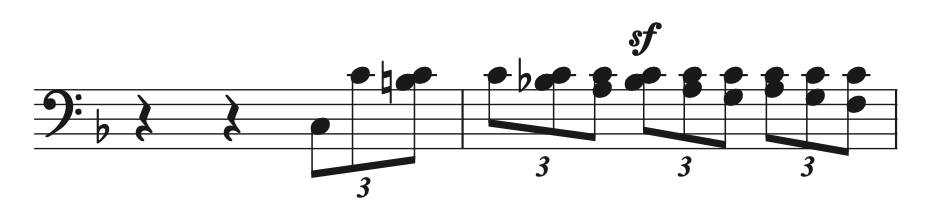

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第2番 ニ短調 Op.14 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

右手パートを見ると作曲家自身が細かなニュアンスを指示しており、2音1組で下降型にはデクレッシェンドを上行型にはクレッシェンドが書かれています。この松葉表現自体は、作曲家にとって本当に必要で書かれたものでしょう。

ここで言いたいのは、自身が取り組んでいる作品の中でもし表現に困った場合は、この譜例の右手パートのようにすべての音へ松葉をつけてみたらどうかということです。

自分の口で歌ってみると分かりますが、書かれていない部分にも音型やアーティキュレーションなどの要求に応じて多少のダイナミクスニュアンスがつくのは当然なので、それをあえて書いてみるのです。

・シンコペーションで食ってくる音には少しの重みが入る

・フレーズの終わりへ向かっては少しのデクレッシェンドがつく

・場合によっては音型の上行に沿って少しのクレッシェンドがつく

などと判断するところもあるでしょう。口で歌ってみると自然につく表現は他にもたくさんあるはずです。それを、書き込んで可視化してください。

当然、作曲家が書いていないダイナミクスニュアンスというのは、大げさにやり過ぎると下品に響きます。しかし、真っ平らな演奏をするのではなく、迷ったのであればまずは書き込んでニュアンスをつけてみましょう。そして、やり過ぎなところは調整していくようにすると、結果的に音楽的な表現が生まれます。

‣ 11. 必ずしも上昇音型にクレッシェンドをつけるわけではない

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、94-97小節)

95小節目から96小節目へかけてメロディの音域が上昇していくので少し膨らませたくなりますが、別の解釈もできます。

calando というのはただ小さくするというよりは、力がクゥーって抜けていくような印象です。譜例のところでも、ちょっと力無くなっていく感じで、f のところで「しっかりせいっ」と気合いを入れられているように感じるのは、筆者だけではないと思います。

モーツァルトの人間味が表れているのではないでしょうか。

このように考えた場合、メロディの音域が上昇していくところで頑張らないでおき、subito f までずっと calando のニュアンスを踏襲する、というのも一つの解釈として考えられるでしょう。

‣ 12. ピアノにおけるメロディの輪郭の描き方

「ピアノ・ノート 新装版」 著 : チャールズ・ローゼン 訳 : 朝倉和子 / みすず書房

という書籍に、以下のような記述が出てきます。

ピアノで作品を弾くとき、美しい音色の質はメロディの輪郭の描き方と、和声や対位法の組み立て方で決まる。

これが正しくできれば(和音が共振し、メロディの統一がとれて輪郭がくっきりしていれば)美しい響きが得られる。

最初はどうしようもなく醜い響きしか出ないように思えるピアノを弾く場合ですら、これができれば美しく響く。

(抜粋終わり)

今回話題にするのは、この「メロディの輪郭の描き方」という部分について。

「自励振動」という用語が使われることもありますが、弦楽器や管楽器などは発音した後にその音をふくらませたりと時間的ダイナミクス変化が自在です。一方、ピアノは減衰楽器なので、発音が終わった音をそのように扱うことは原則できません。

つまり、メロディラインを描くときにも、曲線を描くというよりは点と点を余韻使ってつないでいくようなイメージになります。

要するに、ピアノのような減衰楽器では:

・「すでに出した音をどうコントロールするか」ではなく

・「発音時にどのような音量や音色で聴かせて、その点の連続をどのようにつないでいくのか」

ということに比重をおいて表現しているわけです。

感覚的にはすでに理解していたことと思います。

当たり前のことですが、この楽器による特性の違いを今一度踏まえておきましょう。それがなくては、美しいメロディの輪郭を描くことはできません。

ピアノ・ノート 新装版 著 : チャールズ・ローゼン 訳 : 朝倉和子 / みすず書房

‣ 13. 音楽が閉じていくときには、ダイナミクスも閉じていく

「音楽が閉じていく」というのにも様々なパターンがあります。

今回は、2パターンの実例を見てみましょう。

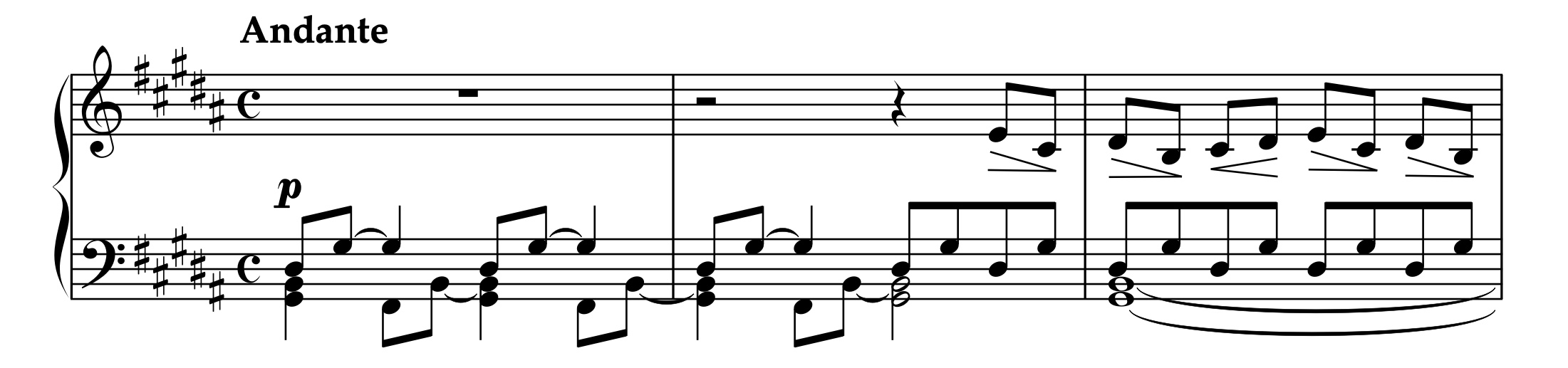

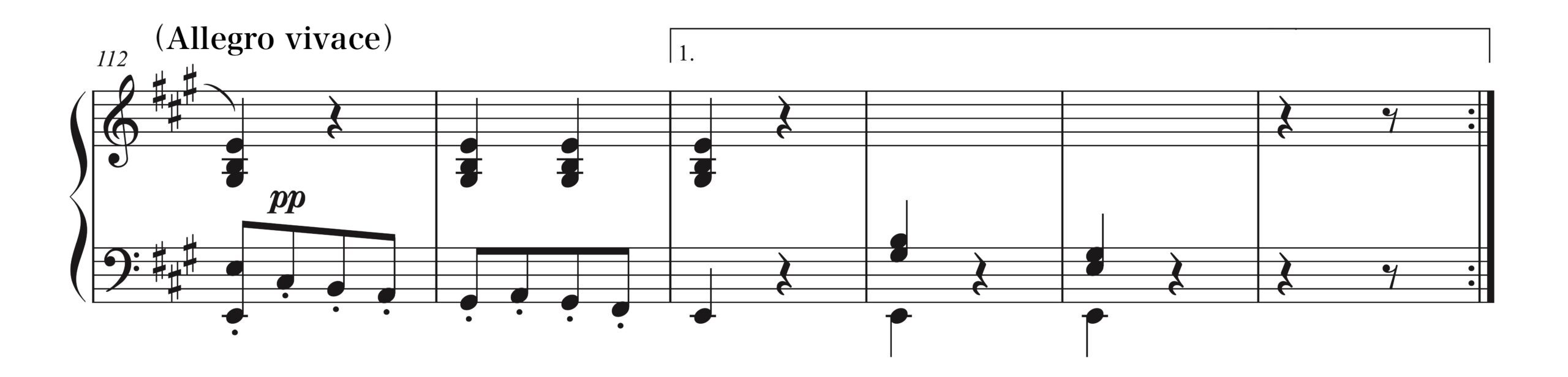

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第2番 イ長調 Op.2-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、112-117小節)

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、23-26小節)

ベートーヴェンの例では、一つのセクションが終わりを告げるときに音の鳴る間隔が広がっていくカタチで音楽が閉じています。

モーツァルトの例では、カギマークで示した部分で部分的なフレーズがおさめられています。上段と下段の音型が反行しているので、本当の意味でも、音楽が閉じています。

これらのような閉じていく部分では、基本的にダイナミクスも閉じていくように演奏しましょう。反対のことを作曲家が指示しているのであれば別ですが、何も書かれていないのであれば閉ざして弾いていくほうが音楽的に響きます。

‣ 14. メロディのフレーズにあわせた伴奏のニュアンス

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

補足した点線スラーを見てください。

ここでのメロディはこのようなフレーズで成り立っています。メロディを1回、2回、3回と繰り返し、3回目でフレーズの息を長くすることで、この8小節をまとめていると考えましょう。

エディションによってはこのスラーが実線で書かれていますが、原曲にはありません。

全体的な音楽の方向性は、カッコ付きダイナミクスの松葉で補足したようになります。このように、メロディはフレーズの終わりに向けておさめていくわけですが、それに伴奏のニュアンスもあわせるようにしましょう。具体的には:

・1小節目の左手より、2小節目のほうを大きくしてしまわない

・3小節目の左手より、4小節目のほうを大きくしてしまわない

・7小節目の丸印をつけたところに左手のヤマをつくり、その後おさめる

「ヤマ」と言っても、p の中での音楽の方向性の話なので、やり過ぎないようにしましょう。

中には、両手のニュアンスをあえて別のものにしたほうが面白いケースもあります。しかし、この譜例のところは素直に書かれているので、両手で共通した強弱ニュアンスを表現するとシンプルで音楽的にまとまるでしょう。

‣ 15. 大事な入りは明確に弾く

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、26-28小節)

27小節目に左手で演奏されるパッセージは、26小節目に右手で演奏される内容に対応しています。対応していると同時にダイナミクスが対比になっていることも考えると、非常に重要なかけ合いであると言えます。

このような「大事な入り(27小節目に左手で演奏されるパッセージ)」は、その入りを明確に弾くようにしましょう。丸印で示した最初の3つの音にテヌートがついているようなイメージで、指圧を深く、丁寧に弾きます。

当たり前のことですが、こういった部分を丁寧に表現すると楽曲の輪郭が明確になります。

重要な入り、特に、譜例のような頭が休符になっているパッセージでは、転んだり、音が浮いて鳴り損なったりしてしまわないように注意をしてください。

‣ 16. mf 依存症の抜け出し方

平坦な演奏になってしまう代表的な理由は、「ダイナミクス表現が sempre mf(常に少し強く)だから」というものです。強奏も弱奏も圧縮されたかのようになり一曲通してずっと mf になってしまうこの状態は、中々根強い問題です。

改善方法はシンプルで、純粋に、音楽面のことにもっと興味を持つようにしましょう。

なぜ sempre mf になってしまうのかというと、「どんな高さの音がどんなタイミングで鳴るのか」という、ピッチとリズムにしか興味がないからです。これらさえ拾えばとりあえず譜読みが終わった気がしてしまうのでしょう。

初心者で「技術的に大きな音や弱音がでない」などといった場合はともかく、それ以外の場合は、大抵これが原因です。

‣ 17. 動き回るパッセージを無機質にしないコツ

動き回るパッセージの演奏で無機質な音の羅列を避けるためには、ちょっとしたコツがあります。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、23-26小節)

25-26小節のダイナミクスの松葉を見てください。

譜例のところではモーツァルトはダイナミクス関連の指示を書いていませんが、筆者のほうで補足しました。このように、音楽が閉じていくところは少しおさめて、音楽が開いていくところは少しふくらませる。

楽曲によっては、音型に沿ってやればすべて上手くいくというわけではありません。しかし、平らに音を並べるくらいであれば、まずは一つの視点として考えてみましょう。

また、譜例のところでは、23-26小節まで4小節ひとかたまりになっていて、26小節目でトニックに落ち着き4小節ひとかたまりに小さなおさめどころをつけています。だからこそ、少しおさめて26小節目へ入るのが得策です。

こういった視点を、上記音型の視点に加えて考えることで、よりダイナミクスのつけ方を考える参考になるでしょう。

‣ 18. 同一ダイナミクスの中におけるニュアンスのつけ方

f というのは f 領域、p というのは p 領域という意味であり、その中である程度ニュアンスをつける必要があります。

f と書いてあるからといって、すべての音を同じ強さで弾くと音楽的でないのは当然です。f であれば、領域全体を聴いたときにf のエネルギーが伝わってくればいいのです。

とは言ったものの、具体的にどのようにニュアンスをつけていけばいいのか迷う方もいると思うので、一つ具体例を挙げて解説していきます。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-7小節)

上の譜例Aが原曲で、下の譜例Bがダイナミクスのニュアンス例です。

モーツァルトの作品では f や p の記号が多くを占めているので、p は、豊かで歌うような mp から、きわめて弱い p までを意味するとされています。p は通常の p 程度を意味していると考えて、譜例Bを見てください。

まず、点線で区切った部分まではファンファーレを思わせるので、ノンストップで f で弾き切ります。

問題はこの先。原曲では p と書かれていますが、まずは mp で始めます。そうすることで、直後のため息音型でのデクレッシェンドが効いてきますので。スラー終わりの音が大きくなってしまうと尻餅をついたような印象になってしまうので、デクレッシェンドの松葉を表現しましょう。

6小節目(譜例の、左から2番目の小節)の2拍目では下段にもため息音型が出てきますが、こちらは「追っかけ」なので、上段のため息音型よりも目立たないようにするべき。したがって、p から pp へデクレッシェンドします。6小節2拍目では上段下段ともに p としましたが、このようにダイナミクスをあわせると、弾くときに頭が混乱せずに済みます。

以降は同型反復なので、同様にダイナミクスニュアンスをつけていけばOKです。

mp や pp が出てくるので、もはや p 領域ではないように感じるかもしれませんが、もしやり過ぎだと思ったらmp と pp のダイナミクスの幅を p へ寄せてみましょう。

理解しやすいように、具体的なダイナミクス記号を使っているわけです。

‣ 19. ダイナミクスの扱い方を細かく検討する

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、104-111小節)

104小節目から新たなセクションになり、111小節目の f へ向かっていきます。ここでのダイナミクスの持って行き方にはいくつかの注意が必要です。

・104-106小節は pp

・107-108小節目は p

・109-110小節は mf

・111小節目で f

104-106小節目にはクレッシェンドが書かれていないので、107小節目の p は、subitoで到達することになります。107小節目以降にはクレッシェンドが出てくることを考えると、ラヴェルはあえて書き分けているということなので、105-106小節に勝手にクレッシェンドを補うべきではありません。

subitoでダイナミクスを上げるのは意外と難しいものですが、ここでの解決策は簡単です。

101小節目からソフトペダルを使うように指示があり、107小節目に「3 Cordes(3本の弦で=ソフトペダルを使わないで演奏する)」と書かれています。したがって、ソフトペダルと指先のコントロールをあわせて pp をつくっていた状態から、弾く強さは変えずにソフトペダルのみを上げれば、pp が p へ変わってくれます。

(再掲)

107小節目に書かれているのは一応「poco cresc.」ではありますが、p から mf までは結構ダイナミクスの開きがあることを意識しましょう。

109-110小節は「縮節」になっています。縮節とは、「提示された素材が、音価や拍の長さを縮めながら連結されていくこと」であり、譜例のカギマークの長さを見比べると理解できるでしょう。

縮節の表現の一つとして「せきこみ効果」があるために、クレッシェンドとの相性も良く、譜例のところではf へ向かっていく音楽の方向性が示されています。したがって、ここのクレッシェンドの松葉は、充実した f へ到着できるようにしっかりと表現してください。

クレッシェンドを活かす表現のコツは、111小節目の f へ入る直前に、鳴らしたいからといってテンポをゆるめたり変な間(ま)をとったりしないことです。

・クレッシェンドに加えて

・縮節でのせきこみもあり

明らかに音楽エネルギーが前へ向かっているので、音楽の流れにブレーキをかけるようなやり方は避けるべきだからです。

もし時間をとりたいのであれば、111小節目へ入るときではなく、入ってしまってから左手の8分休符をやや長めにとるほうが、音楽の方向性がずっと明確になります。そうするとクレッシェンドの効果も活かせるでしょう。

► B. ダイナミクスの時間的変化

‣ 20. 変化をどこからかけるのかをシビアに見る

クレッシェンドやデクレッシェンドといった時間的なダイナミクス変化では、「それをどのタイミングから表現し始めるのか」ということについて、思っている以上にシビアに見なくてはいけません。

どうしてかというと、その位置がズレるだけで音楽の方向性が全く別の方向を向いてしまうからです。

例えば、「クレッシェンドが書かれているところですでに大きくならずに、後ろ寄りで表現すると音楽的にまとまることが多い」というのは、非常に重要な観点です。

クレッシェンドと書かれているところからしばらくの間、全く大きくしないのではなく、あくまでも「グワっとやるのは後ろへ持っていく」という意味です。これを取り違えると、クレッシェンドがまさにその場所に書かれている意味を変えてしまうことになります。

また、上昇音型の途中からクレッシェンドが書かれている場合は多々ありますが、こういったときにどうしても上昇音型全体で大きくしようとしてしまいがち。しかし、開始点は書かれているところからです。

「こういう音型はこういう風に演奏するだろう」という思い込みが強過ぎると、開始点を勝手に変えてしまう誤りが出てきてしまいます。

筆者は学生の頃、「書かれているダイナミクス変化をどこから始めるのか」ということを非常に口酸っぱく注意されました。そのためにも、勝手に楽譜の内容を変えられている校訂者が誰かも分からない楽譜を使わないようにすることも徹底させられました。

学習しやすくするために各種記号などが補足されている教材をあえて使うのであれば、できる限り、校訂者が誰か明示されているものを選ぶのがベターです。特に、中級以降の学習では留意するようにしましょう。

‣ 21. 絶対に変化の開始位置が早まらないための対策

絶対にクレッシェンドやデクレッシェンドの開始位置が早まらない、簡単な対策があります。

それらが書かれているところの書かれ始めの「最初の1音」に目をつけて、そこに、その時点でのダイナミクス記号を書き込んでください(mp からクレッシェンドするのであれば、mp と書き込む)。

これだけでも守れば、絶対に変化の位置は早まりません。最初の1音からすでに大きく(小さく)なってしまう可能性はゼロになります。

後は、以降で急激に変化させてしまったりしないように気をつけて弾いていくだけです。

‣ 22. ダイナミクスの途中経過を書き込む

クレッシェンドやデクレッシェンドなどのダイナミクスの時間的変化に関しては、あらゆる問題が発生しやすいので注意が必要です。例えば:

・変化が書かれている始めの箇所から、すでに大きく(または小さく)なってしまう

・変化を急いでしまい、音楽の方向性が見えにくくなってしまう

解決策として、「ダイナミクスの途中経過を書き込む」という方法があります。

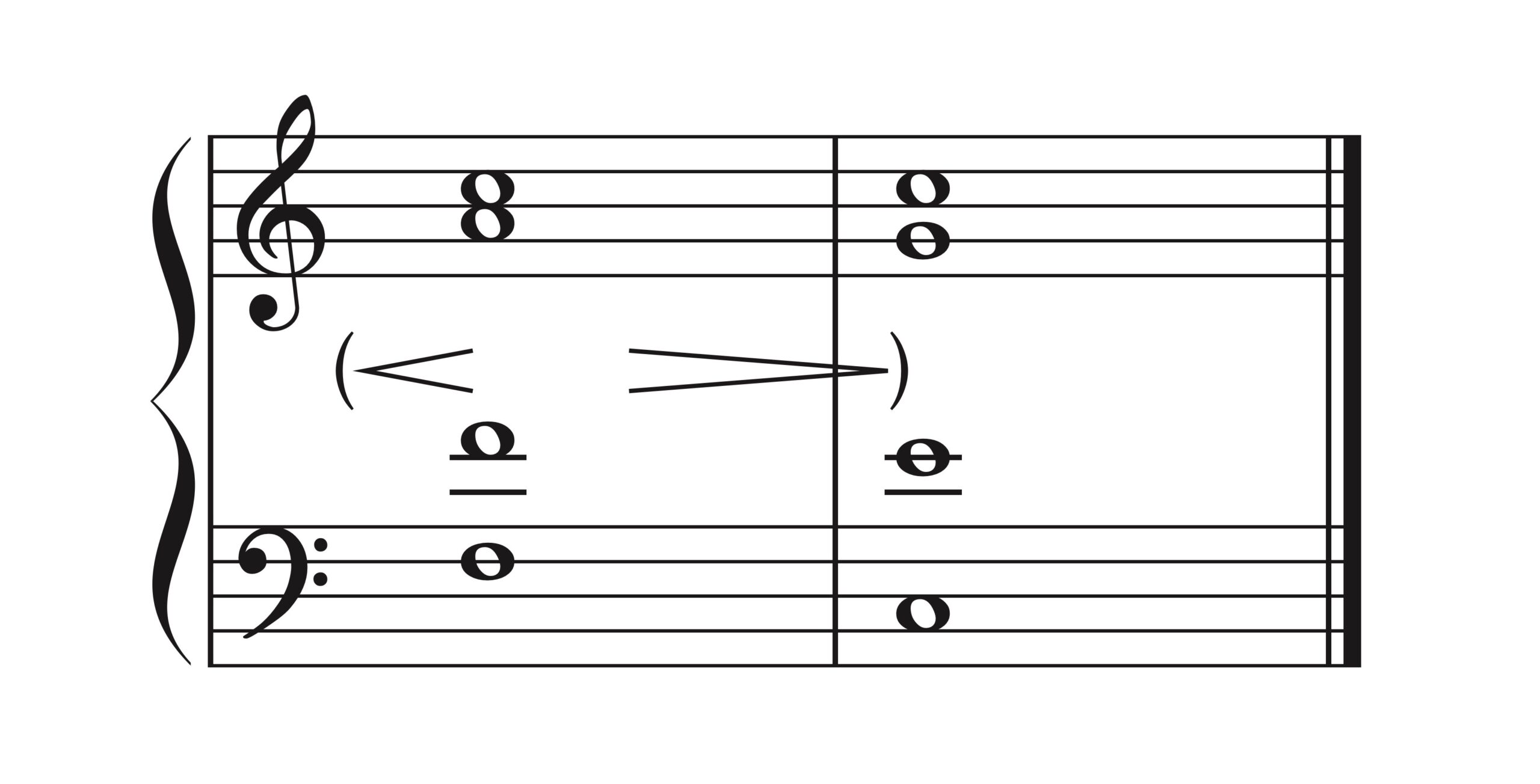

(譜例)

例えば、この譜例のように mf から ff まで4小節間かけてクレッシェンドするのであれば、3小節目の頭に f と書き込んでしまってください。こうすることで、3小節目の頭ですでに ff 近くまでふくらんでしまうのを防ぐことができます。

書き込みのポイントは以下の2つです:

・必ずしも等分分割しなくてもよい

・mp と mf の間は「2段階」あると考える

【必ずしも等分分割しなくてもいい】

一つめのポイントは、必ずしも等分分割しなくてもいいということです。

上記の譜例では、4つの小節の丁度中間にダイナミクス記号を書いたので、「等分分割」でした。一方、仮に「後ろ寄りのクレッシェンド」にしたければ、等分分割にせず、わざとやや後ろへずらして書いておきます。そのようにして、後ろ寄りのダイナミクス変化が視覚的に分かる「非等分分割」にするのもOKです。

(譜例)

到達点のダイナミクスは決まっているので、下の譜例の場合は前半よりも後半のほうがクレッシェンドする量が多くなります。

パッと見て捉えやすいように書き込んでいるわけなので、表現したい内容によってこのように多少書き込み方を変えてしまうこと自体は問題ありません。

【mp と mf の間は「2段階」あると考える】

もう一つのポイントは、mp と mf の間は2段階あるように捉えるということです。

「mp(少し弱く)」と「mf(少し強く)」の間は、結構開きがあると感じませんか。筆者は「mp と mf の中間」という意味で、勝手に「mp-mf」という記号を使っています。「mpmf」でもいいでしょう。

という順番で強くなっていくと考えてダイナミクスの途中経過を書き込むことで、バランスよくダイナミクスを振っていくことができます。

以下の譜例は、あえて mp–mf を使わずにダイナミクスを書き入れてみた例です。クレッシェンド、デクレッシェンドは原曲に書かれているものです。

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1 小犬」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-10小節)

5-9小節に注目してください。p から mp までよりも、mp から mf までのほうがダイナミクスの開きが大きいのですが、同じ2小節分でクレッシェンドするように書き込みました。したがって、「後ろ寄り」で大きくなるクレッシェンドを表現できるようにしたわけです。

「小節を分割してダイナミクスを逆算して…」といった内容でしたが、こういったやり方は決して「機械的」「非音楽的」な学習方法ではありません。ポイントのダイナミクス目安を書き込んだだけで、各ダイナミクス記号の間の表現は無限大なので、割れるデジタルの世界ではなく、アナログの世界なのです。

【補足】

分割の考え方を頭へ入れておくと、ダイナミクスから楽曲理解を深めるヒントにもなります。例えば:

・mf から ff へ2小節間でクレッシェンドするのと、f から ff へ2小節間でするのでは、前者のほうが急激

・mf から ff へ2小節間でクレッシェンドするのと、f から ff へ1小節間でするのでは、同等の急激さ

したがって、楽曲中に複数のクレッシェンド箇所がある場合、このような視点で分析的に眺めることで、それらの表現の違いが理解できます。同じ mf や f から ff へのクレッシェンドでも、表現の差を見つけることができるでしょう。もちろん、pp から mp へのクレッシェンド、ff から mf へのデクレッシェンドなど、あらゆるダイナミクス変化に関して言えることです。

同時に重要なのは:

・「クレッシェンドは急激だったけど、それを戻すときのデクレッシェンドはゆるやか」などといった発見

・急激なダイナミクス変化を見つけるだけでなく、それが表現としてどんな意味を持つのかを考える姿勢

などといった、その先の楽曲理解を目指すことです。

まとめると:

・ダイナミクス変化の「急激さ」を数学的に比較するテクニック

・同じ記号間でも距離や時間によって表現が変わる

・クレッシェンドとデクレッシェンドの非対称性に着目する視点

・楽曲の解釈や表現への発展を考慮する

‣ 23. クレッシェンドの到達点のダイナミクスをどうするか

ラヴェル「クープランの墓 より フォルラーヌ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、132-134小節)

132小節目ではpp からクレッシェンドをしていきますが:

・到達点を赤色で示した134小節1拍目にする

・到達点を134小節目の p のところにする

これらのどちらにするのかによって随分と印象が変わってきます。

前者だと、いったん大きくしておき、すぐにsubito p 。後者だと、pp から p というように、少ししかクレッシェンドしないことになります。

どちらで演奏している例も見受けられますが、筆者は、「到達点を赤色で示した134小節1拍目にする」ほうが得策だと考えています。

理由としては、音楽のフレーズが赤枠で示した134小節1拍目でいったん一区切りとなり、p のところからは新たなフレーズが始まっているからです。したがって、赤枠で示したところが mf か f となるようにクレッシェンドして、新しいフレーズの始まりはsubito p で仕切り直したほうが、音楽の構造がよく分かるダイナミクス表現となります。

加えて、赤枠で示したところは和音が非常に厚いので、そこよりも直後の p のところのほうが大きいとなると音楽エネルギーの逆を行ってしまうから不自然、というのも理由になるでしょう。

‣ 24. 長く続くダイナミクス変化を効果的に行う方法

長く続くクレッシェンドの場合は、通常のやり方で大きくしてしまうとあっという間に天井まで行き着いてしまうこともあるでしょう。

長いスパンのクレッシェンドを効果的に行う方法は:

・メロディを先に大きくし始めて

・その後に伴奏を大きくし始めて

・最後に帳尻を合わせる

というやり方です。

反対に、デクレッシェンドの場合は:

・伴奏を先に小さくし始めて

・その後にメロディを小さくし始めて

・最後に帳尻を合わせる

このようになります。

メロディと伴奏の変化させ始める順番を間違えると、メロディが聴こえにくくなってしまうので注意しましょう。

こういったやり方は、

「ピアニストの毎日の基礎練習帳」 著 : 岩崎淑 / 春秋社

という書籍のアンサンブルについての文章を読んだ時に、「ソロでの長く続くダイナミクス変化にも有効なのではないか」と思いつきました。そして、試してみたら有効だったわけです。

ブレンゴラー先生は、二重奏ソナタや小品の伴奏のときにピアニストが心がけるべきことをいろいろな場面で教えてくださいました。

なかでも大切なものの一つは、「クレッシェンド(cresc.)の書かれた部分は、ピアノ・パートはソロ楽器よりも少し遅めにクレッシェンドをかけること。

逆に、ディミヌエンド(dim.)の部分は、少し早めに音量を落とすように心がける」という教えです。

(抜粋終わり)

ダイナミクスの時間的な変化のさせ方に唯一のやり方はありませんが、長いスパンのものを効果的に行いたい場合は一度試してみてください。ダイナミクス変化をきちんと認識できるうえに、目的の音量へ行き着くまでの時間を延ばすことができます。

・ピアニストの毎日の基礎練習帳 著 : 岩崎淑 / 春秋社

► C. 繊細で豊かな弱奏の表現法

‣ 25. 弱音の表現幅の広げ方

表(Finaleで作成)

これを踏まえたうえで、本項目の話題へ移ります。

表(Finaleで作成)

ドビュッシーなどの作曲家は、このように4種のダイナミクスを併置することで、デクレッシェンド、それも「徐々に小さく」ではなく「段階的なデクレッシェンド」の様子を楽譜に書き残しています。ピアノ曲をはじめ、何作品もの中で見られます。

こういった書き方は特に近現代になってから多く見られるようになったため、それ以前の時代には比較的珍しいものでした。それだけ作曲家の要求も細かくなっているということです。

しかし、p ですら既に静かな世界であるのに、più pp まで4段階ものダイナミクスをどうやって表現すればいいのでしょうか。

ポイントは大きく3つです:

① 途中からソフトペダルを用いる

② 打鍵速度と打鍵角度をコントロールする

③ p の部分は、自分が思っている p よりもやや太めの音を出しておく

①〜③を併用するのがいいでしょう。それだけで、何となく演奏する場合と比べたら弱音の表現幅がグンと広がるはずです。

‣ 26. 深い響きの中から出てくる弱音の作り方

ラフマニノフ「音の絵 変ホ短調 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、50-51小節)

ここでは、sff で重厚な音が響いた後、その響きの中から生まれるかのように p の和音が出てきます。こういった、深い響きの中から影のように出てくる弱奏の表現は多くの作品で見られます。

演奏のポイントがあります。

楽曲の前後関係にもよるのですが、少なくともこの譜例の場合には、sff のところにある8分休符をやや長めにとり、その時間をかけて p の響きをきちんと作ってください。そして、だんだんと巻いていきます。

こういう部分は、ある意味「相対的なダイナミクス」の観点が必要で、sff をどれくらい深く響かせるのかによって直後の p のダイナミクスは変わってきます。深い響きの余韻を聴き続けて、その余韻に対してどれくらいの弱奏が適切なのかを耳で判断したうえで弾き始めましょう。

「弱奏であっても、自分の耳でしっかりと響きを聴き取っているかどうか」が重要です。自分で聴けていない状態で先へ進んでしまうと、その弱奏は聴衆の耳にも聴こえず、ただ通り過ぎただけになってしまいます。

‣ 27. 弱音範囲内での到達点のないクレッシェンドの加減

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27-28小節)

譜例はモーツァルトの作品ですが、当時の楽器のダイナミクスの変化幅は現代の楽器のように大きなものではありませんでしたし、mp や mf などもあまり一般化されていませんでした。したがって、p や f と書いてあっても、現代の作品でいう、間に mp や mf があるような段階を示さない解釈をすることもあります。

一方、あえて現代のダイナミクスの考え方も踏まえて説明するのであれば、

このように考えて欲しいと思います。

ここでは p による弱奏の領域の中に cresc. が出てきて、その後も p に落ち着きます。極端なことを言えば、cresc. と書いてあるからといって楽器の最大音量まで大きくすることはこのような場合はあり得ないわけです。

発想標語として cresc. と書かれている場合もダイナミクスの松葉が書かれている場合でもそうですが、その到達点のダイナミクスが書かれていないケースというのは「音楽の方向性を示す強弱変化」と考えるのが適切です。

その強弱変化の度合いを楽曲の性格などを考慮したうえで丁寧に決定していきましょう。

‣ 28. 弱音であっても、鍵盤の底まで打鍵する

弱音を出すときに遠慮してしまって音がすっぽ抜けたり、うわべだけでかすったような音になってしまっていませんか。「鳴っていないことで静けさを出す」というのは、音楽的ではありません。

解決策は一つで、たとえ弱奏であっても、原則、鍵盤の底まで打鍵すること。そのうえでダイナミクスや音色をコントロールするのが、目指すべき練習課題です。

鍵盤の途中までしか打鍵しないとハンマーの動きが中途半端になってしまうので、それが弦に当たっても良い音は出ません。

難しく感じる方は、少しダイナミクスが多めに出てしまってもいいので、とにかく、もっと音を出すようにしましょう。やり過ぎたのを後で調整することはできますが、その逆は困難です。練習のはじめはやや大げさくらいで表現してみましょう。

‣ 29. 鍵盤の底で弱奏の響きを作る感覚を持つ

ラフマニノフ「音の絵 変ホ短調 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、26-27小節)

ここでは、口数が多い弱奏による伴奏の上に、空から聴こえてくるような極上のメロディが歌われます。メロディには p と書かれていますが、実質、p–mp くらいで弾いてしまって問題ありません。

問題は伴奏のほうです。口数が多いだけで弾きにくい内容ではないので、音を拾うことは問題ないでしょう。ただし、これを p で演奏しようと思うと意外と難しいものです。

うるさくなってしまうとメロディを邪魔してしまいますし、だからと言って、抑えよう抑えようと思い過ぎると、かすったような響きのない音になりがちです。

こういうところは、「鍵盤の底で響きをつくるイメージ」を持って丁寧に練習するといいでしょう。

練習ポイントとして、以下のようにしてみてください:

・はじめのうちは怖がらずにmp くらいで、ある程度音を出してOKと割り切る

・その代わり、中途半端な打鍵とならないように鍵盤の底まで打鍵して響きを作る

・その感覚を覚えておいたまま段々と抑えられるように練習を重ねていく

このような逆から辿る段階を踏んでみましょう。

鍵盤の底まで打鍵しても弱奏で響きを作ることは練習次第で可能です。その響きは、鍵盤のうわべでかすったような弱奏とは全く異なる、美しい弱音です。ここを目指してみてください。

► D. 急激な強弱変化

‣ 30. 突然のダイナミクス変化の意図

subitoでのダイナミクス変化はあらゆる作品に出てくる表現で、特にベートーヴェンの作品ではオンパレードです。

例えば、以下のような例。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、12-18小節)

subitoの変化では、以下の2パターンが見られます:

・フレーズの途中で、突如ダイナミクスが変化する

・フレーズの移行時に、突如ダイナミクスが変化する

上記の譜例には、どちらも出てきていることが読み取れるでしょう。

subitoでのダイナミクス変化が、「緊張感のコントロール」であると同時に「対比」を生み出す表現になり得ることは、重要なポイントです。

それと同時にもう一つ注目すべきなのは、「突如ダイナミクスが変わることは、遠近感の表現になりうる」ということです。

この譜例で f 系の部分と p 系の部分を比べてみると、f や ff の部分では音像が近く、p や pp の部分では音像に距離があるように聴こえます。こういった遠近感は、2種の対立するものが並置されているからこそ際立つと言えます。交互に聴かされることで、聴衆はそれらの差を認識することになります。

subitoでダイナミクスが下がるケースと上がるケースがあるので、それぞれの表現の違いを読み取っていきましょう。

別の作曲家の例も、一つ挙げておきます。

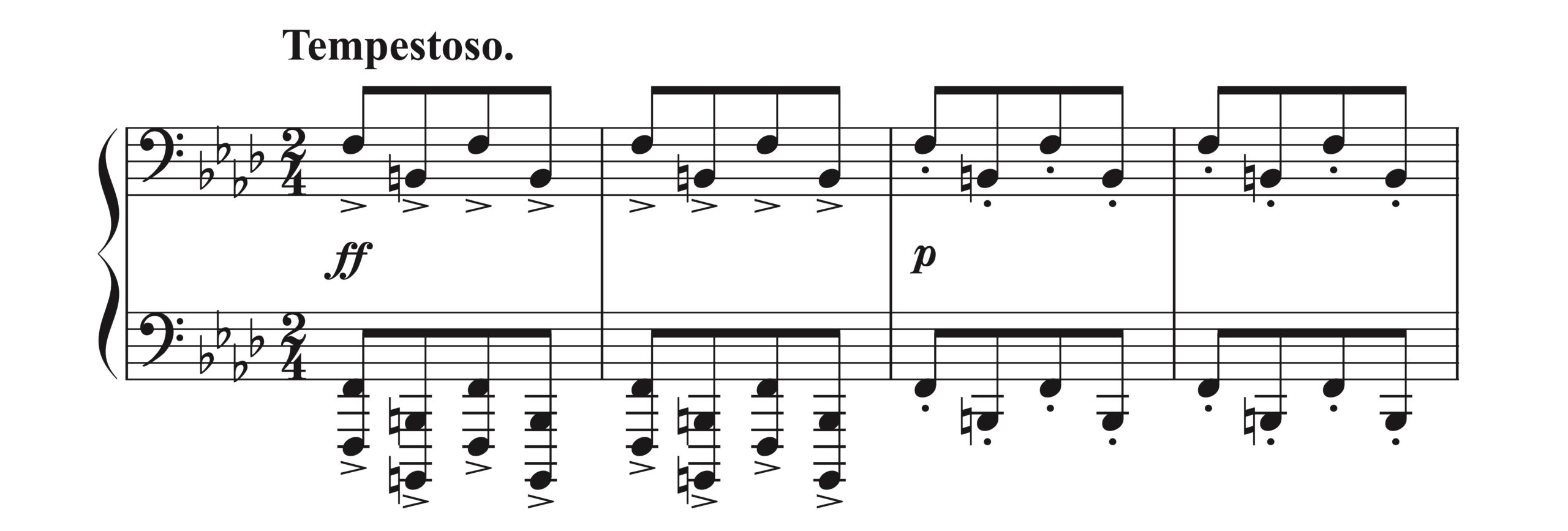

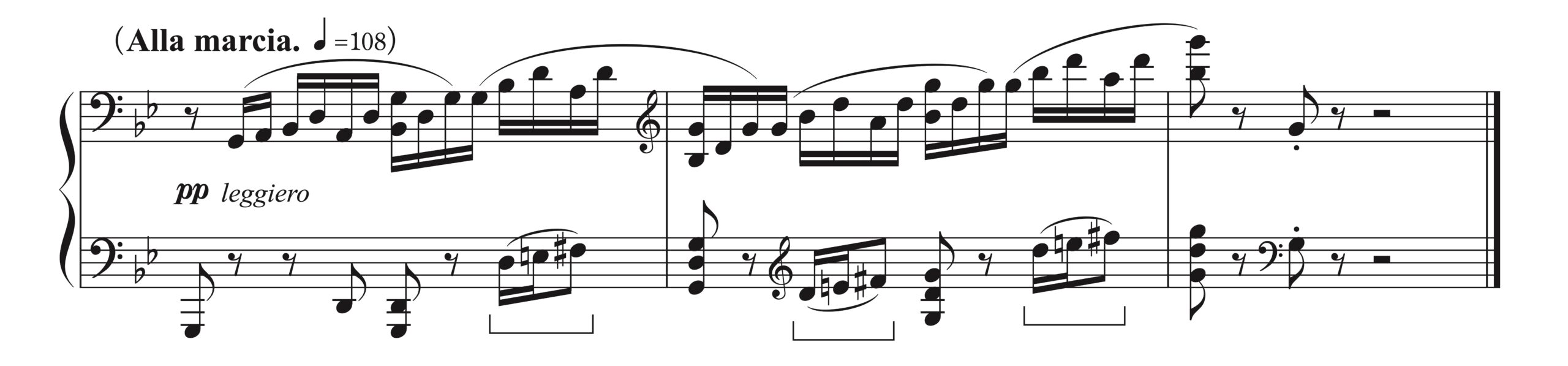

プロコフィエフ「風刺(サルカズム) Op.17-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

ここでは、「ダイナミクスの交替」以外に「アクセントとスタッカートの使い分け」によっても差がつけられている点に注目してください。

突然のダイナミクス変化が意図するものは:

・緊張感の変化

・遠近感の変化

・対比効果

代表的なものは、この3点です。

あとは楽曲によりけりなので、1曲1曲を別の顔として見ていきましょう。

‣ 31. 急激に強弱変化するのがクラシックの特徴

知人のポピュラー分野のギタリストが、以下のようなことを言っていました。

確かに、ポピュラー分野の多くの楽曲では「録音」「生演奏」関係なく、かなり音圧を上げているために、「音量の一番大きいところと一番小さいところの差は、それほどない傾向にある」と言ってもいいでしょう。

一方、クラシックでは ppp 〜 fff という幅がありますし、楽曲によってはもっと差をつけます。クラシック作品の録音を聴いているときに、以下のような経験をしたことはありませんか?

「 ppp のところがよく聴こえなくて音量を上げたら、その後に fff のところで大爆音がして驚かされた」

特に車の中などの雑音が多い環境でダイナミクス変化の激しいクラシック作品を聴くと、こういった目にあいます。

なぜこの話題を取り上げたかというと、特にクラシック音楽では:

・subito表現

・その他、ダイナミクス表現の上下幅

これらがそれだけ重要であるかということを強調したかったからです。「クラシック分野の特徴の一つ」というわけです。

‣ 32. subito pp では音色を意識する

・クレッシェンドしてからの subito pp

・f や ff からの subito pp

など、subitoでダイナミクスを弱める指示はよく出てきます。これらの意図は、単に音量を下げるのではなく、「音色を変えて、というメッセージ」と考えてみるとうまくいくところが多くあります。

例えば、以下のような例。

エルガー「愛のあいさつ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、33-35小節)

この例では、「クレッシェンドしてからの subito pp 」に該当します。

‣ 33. subitoの表現では予感させない

演奏上の注意点とすると、「subitoを活かすためには、それを前からは予感させないこと」が挙げられます。

例えば、ダイナミクスが大きくなる直前というのはどうしてもわずかなクレッシェンドがついてしまいがちです。また、身体的な動作で「いくぞ〜いくぞ〜」と言わんばかりに強くなることを予感させるような動作をしてしまうと、ダイナミクスが大きくなっても「やっぱりね」と思われて効果が半減してしまいます。

こういったことは、すでに有名な楽曲で聴衆が知っているかどうかは関係ありません。聴衆は演奏家が変われば新たな楽曲としてその演奏を聴き始めるため、こういったsubitoの表現で「予感」をさせないための工夫は必要なのです。

東洋の伝統芸能などでは、「一瞬で顔が変わる」という表現があります。急にものすごい形相になって観客をうならせます。演奏中に顔を怖くする必要はありませんが、イメージとしては「一瞬で空気を変える」という点で共通していると言えるでしょう。

‣ 34. subito f の直前であわてない

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

3小節目の頭に f と書いてあります。2小節目で小フレーズが一つ終わっているので、これはsubitoで表現すべき。クレッシェンドして入るのは不自然です。

subito f というのは突然ダイナミクスを上げることに気を取られがちなので、よく注意しないと16分音符の最後の2-3音で急いでしまいます。よくありがちな、大きな跳躍の直前では雑になりやすいのと同じような注意点です。

「直後に何か気を取られるイヴェントがあるときの意識のコントロール」というのは、あらゆる場面で気をつけるべきと言えるでしょう。

‣ 35. subitoでダイナミクスを変える箇所の見抜き方

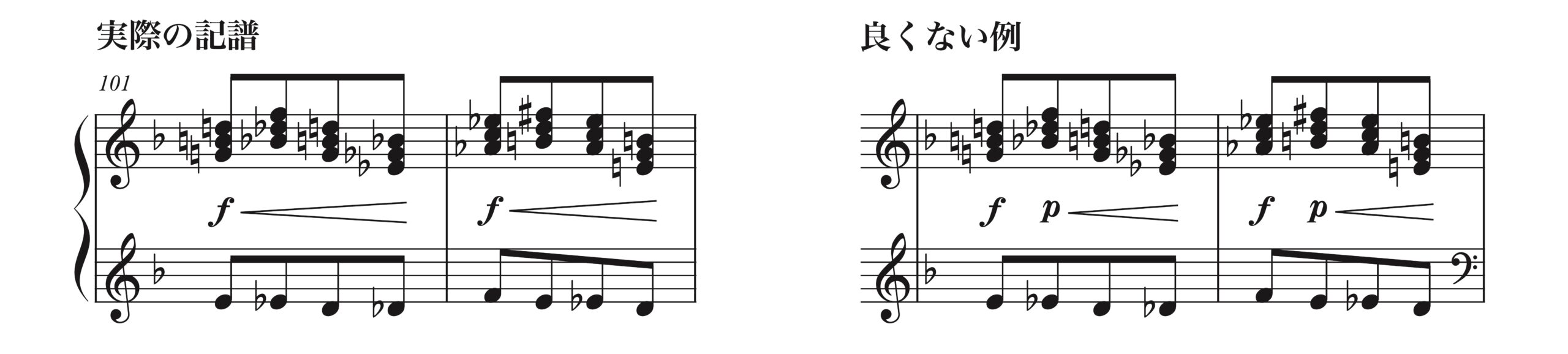

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 奇人ラヴィーヌ将軍」

譜例(PD作品、Finaleで作成、101-102小節)

左の譜例(原曲)を見てください。

「 f からクレッシェンドして、f に達する」と読み取るとつじつまが合いません。ここでは当然、「フォルテからさらにクレッシェンドして、その後にsubitoでフォルテに戻す」と解釈します。

当然のことと感じるかもしれませんが、時々、右の譜例のように解釈している演奏を耳にします。これではドビュッシーが残した音楽を歪めてしまいます。

できる限り原曲と離れない範囲で最善策を考えていくのが許されるのは、明らかに強弱記号の書かれ方が分かりにくい場合のみだと考えましょう。

左の譜例(原曲)のように、松葉の ”直後” に作曲家がダイナミクス記号を書いてくれている場合は、subitoかどうかを見抜くのは比較的容易です。

・クレッシェンドの直後に「同じダイナミクス」または「もっと小さなそれ」が書かれているのであればsubito

・デクレッシェンドの直後に「同じダイナミクス」または「もっと大きなそれ」が書かれているのであればsubito

早まって、右の譜例のような解釈を施さないように注意しましょう。

► E. アクセントの使い方と強調すべきポイント

‣ 36. アクセント記号を見たら考えるべきこと

アクセント記号というと、「記号が付けられた音を強調して演奏する」という意味が広く知られています。

もちろんその認識でいいのですが、ピアノ演奏に余裕が出てきた学習者は、「強調する」だけでなく、「どのような表情で強調すべきか」ということも考えていきましょう。

ショパン「ワルツ 第10番 ロ短調 Op.69-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

カギマークで示したアクセントが付けられた2つの音を見てください。

「D-Cis」というように2度音程下がっていく段になっています。これを見落として「単に強調して演奏する」と思ってしまうと、無意味に2つの同じ強さの音が並んでしまいます。

ここでは、D音よりもCis音の方が目立ってしまうと音楽的に不自然です。段になるようにアクセントが付けられた音同士のバランスをとりましょう。

さらに大切なのはここから先。

「どのような表情で強調すべきか」ということを考えてみましょう。

(再掲)

この楽曲全般で言えることなのですが、各小節3拍目のアクセント付きの音は次の1拍目を先取している音です。シンコペーションのリズムが特徴的で、曲頭のアウフタクトから早速この特徴が出てきています。

したがって、「強く」というよりは、シンコペーションを伝えてあげる意味でも「置くようなタッチで重みをいれる」というイメージを持って打鍵するといいでしょう。「強く」と思って上からカツンと打鍵してしまうと、この楽曲の表情に合わない音色が出てしまいます。

どんな楽曲であっても、アクセントを見かけたときは「どのような表情で強調すべきか」という観点を重視して譜読みしましょう。

‣ 37. 連続して出てくる sf の強調の仕方を考える

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、62-64小節)

ここでは sf が4回出てきていますが、それぞれを全く同じように強調してしまっては音楽的ではありません。

まず、最初の2回が出てくる62小節目と、残り2回が出てくる63小節目を比較してみて、何が異なっているのかを調べてみましょう。

どちらの小節も「T→D→T→D(Tはトニック、Dはドミナント)」というように、16分音符2つ毎に機能がチェンジしています。しかし、後半の63小節目のほうは第9音であるE音にフラットが付いてEs音になっています。

複雑になるので今回は取り上げませんが、和声学では和音名に対して細かな呼称があります。

(再掲)

簡潔に言うと、63小節目の方が暗い響きになっています。これを考慮してか、何人かのピアニストは:

・63小節目へ入ったときに、ややダイナミクスを落としている

・音色を曇らせるように弾いている

・sf の強調の仕方も、62小節目よりやや遠慮がちにしている

こうすることで、64小節目の軽快なパッセージとの表現の差を表現しています。

この解釈が唯一の正解というわけではありません。しかし、小節ごとに和声が変化して色も変わっていることを考えると、後半の2回の sf もすべて同じような強調の仕方をするのは音楽的でないと理解できるはずです。

必ずしも、和声の知識を持っていなくても構いません。実際にピアノで音を出してみて、その響きが自分の感覚に対してどう訴えかけてくるのかを感じたうえで、sf のニュアンスを考えてみましょう。

‣ 38. アクセントの付け過ぎは付いていないのとほとんど同義

ガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」(Rhapsody in Blue)という名曲があります。

オーケストレーションは別のプロフェッショナルをたてていますが、この楽曲の「2台ピアノ版」はガーシュウィン自身が楽譜を書いたと言われています。

2台ピアノ版は素晴らしいスコアなのですが、音楽的でない部分もあり、最後のページあたりはほとんどすべての音にアクセントが書いてあるのです。

最後のヤマですし、気持ちはわかります。しかし、「ほぼすべての音にアクセントが付いている」というのは、「ほぼすべての音にアクセントが付いていない」というのとほとんど同義なのです。

ここで言いたいのは、取り組む楽曲で、アクセントがついている音とそうでない音をはっきりと弾き分けることの重要性についてです。

・音を拾うことに気を取られてアクセントを見落としてしまう

・勢いに乗ってアクセントが付いていない音を付いている音と同じように演奏してしまう

これでは出てくるサウンドにメリハリがつきません。

しっかり考えて書かれている楽譜であれば、アクセントが付いている音には何かしらの意図があります。例えば:

・芯のある音で強調して欲しい

・ある特定のビートを生み出して欲しい

・アクセントの音だけを拾いだすとメロディが隠されている

など、他にも限りがありません。強調し損なったり余計なところを強調してしまったりすると、音楽自体が全く変わってしまうのです。

► F. 音楽の構成に基づくダイナミクス

‣ 39.「上手くとっておく」ことが音楽的な演奏の鍵

フォーレ「レクイエム」という楽曲を知っていますか。

オーケストラ楽曲であるにも関わらず、ヴァイオリンは第3、5、6、7曲にしか出てきません。だからこそ、出てきたときに良さがあるのです。

これは、楽曲の成り立ちとして「とっておく」という演出がされているわけです。

人間の耳には「慣れ」があるので、例えば f の音に聴衆の耳が慣れてしまうと f の効果が活きなくなってしまいます。したがって、 f 以外のダイナミクスの箇所では不注意に大きくならないように気をつけましょう。

これは、演奏法として「とっておく」という演出を試みるやり方です。

「上手くとっておく」ことを意識すると、メリハリのある魅力的な演奏になるのです。音楽は相対的なものなので、ある箇所を効果的に聴かせたいのであれば、その前後を工夫する必要があります。

ポイントは「聴衆の耳を慣れさせない」ことです。f で言うと:

・f のパッセージの中でも、重みを入れる音と軽く弾くべき音を見きわめる

・f 以外のダイナミクスのところで不注意に大きくならないこと

この2点を心がけましょう。

‣ 40. 演奏における構成力

「楽曲自体の構成」は作曲家が作曲時に決めているので、今から変えることはできません。変えてしまったら編曲になってしまいます。

しかし、「演奏における構成」をどうするかはある程度演奏家に委ねられています。

演奏における構成とは、例えば:

・複数あるヤマの中でどこを一番盛り上げるか

・楽曲に出てくる一番低い音をどれくらいのバランスで聴かせるか

などといったことです。

こういったことは作曲家がある程度ダイナミクス記号で指示しているとはいえ、それらの相対的なバランスをどのようにとっていくかは演奏者次第です。

「 f と書いてあったら、いつでも100%中の80%」というわけではありません。100%中の80%のときもあれば、100%中の70%で構成したほうが前後関係が活きてくる場合もあります。

楽曲の「前後関係」や「全体のバランス」を把握したうえで、今その箇所をどれくらいのバランスで演奏すれば音楽的なのかを判断していかなくてはいけません。

・楽曲自体の成り立ちだけでなく、演奏方法も構成に影響を与える

・演奏での構成力で楽曲の印象が随分変わる

さらに上のレベルを目指していくためには、このことは踏まえておくべきです。

‣ 41. 小節構成を解釈に活かす

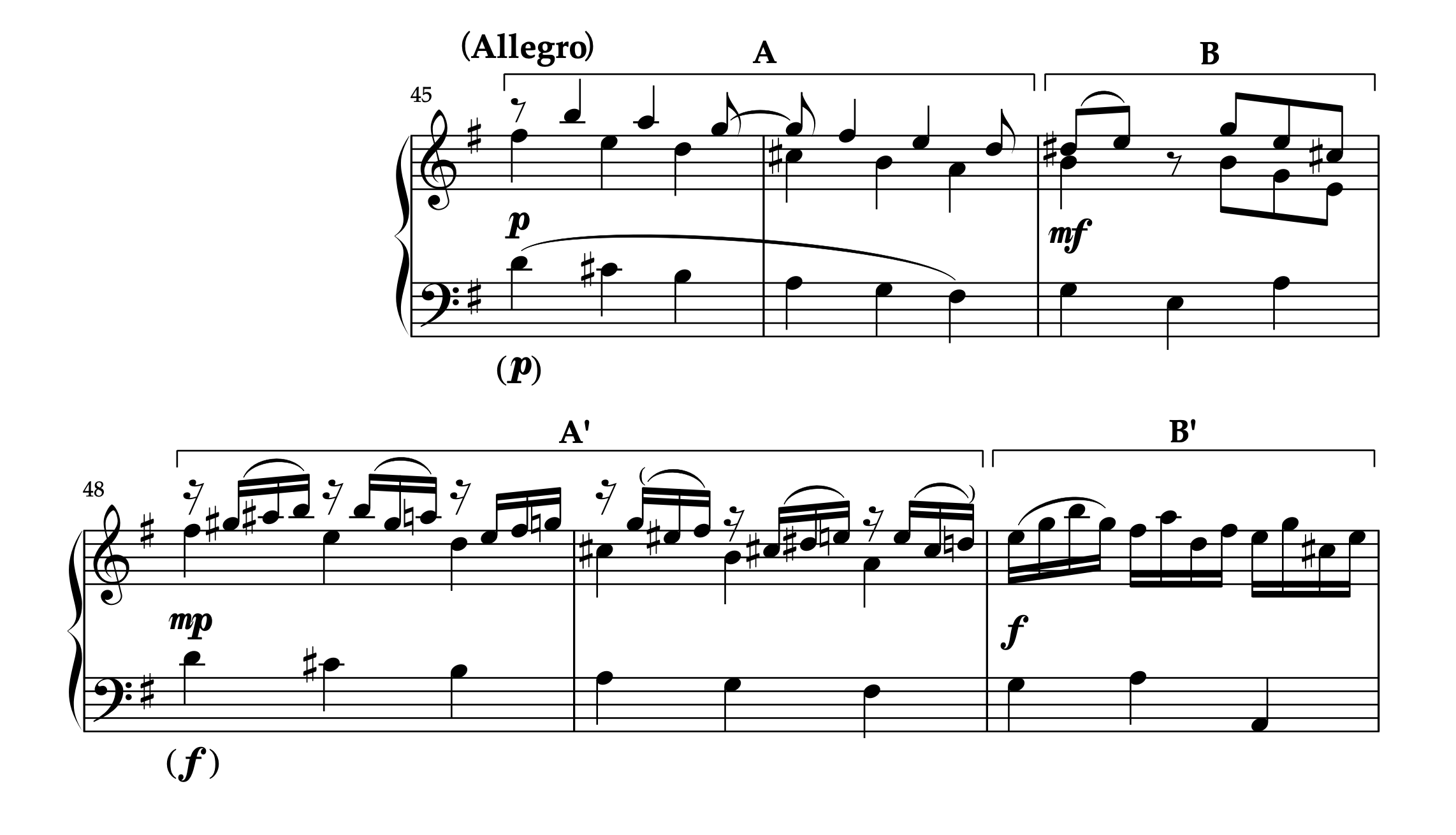

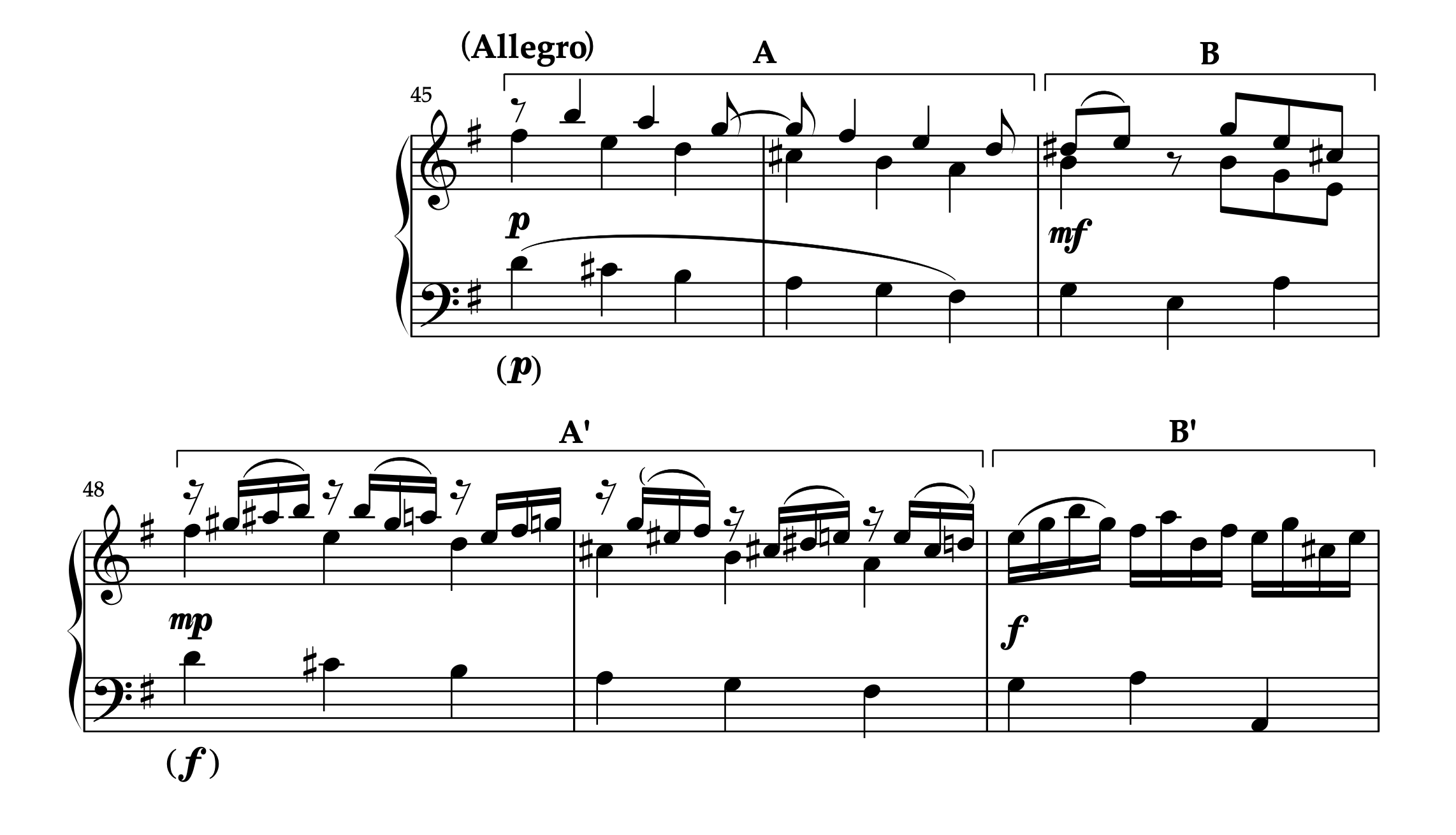

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

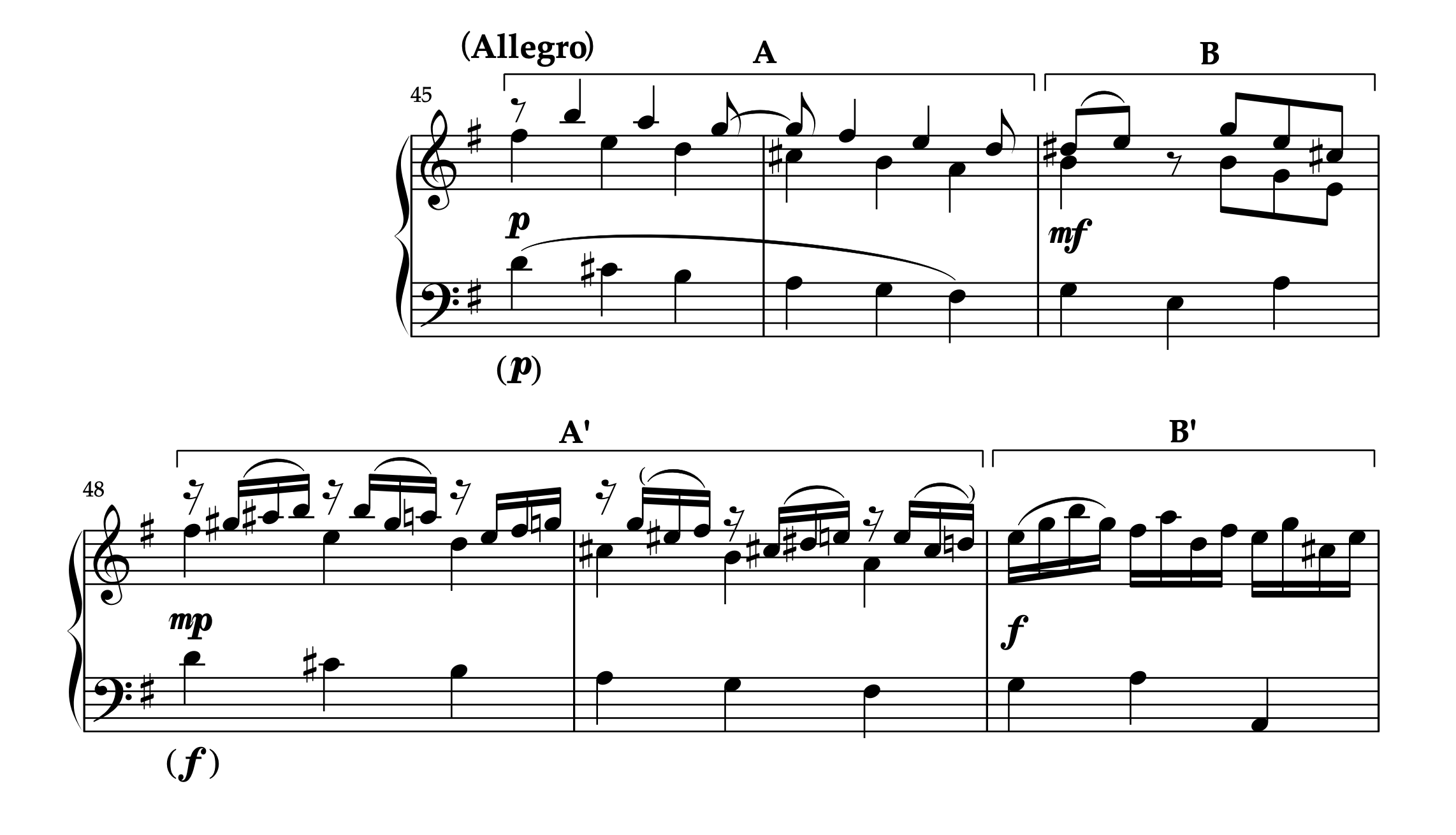

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、45-50小節)

大譜表の下へカッコで示して書き込んだダイナミクスは、モーツァルト自身によるダイナミクス指示です。

大譜表の中へ書き込んだダイナミクス指示は、「モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈」 著 : 山崎孝 / 音楽之友社 という書籍の中で提案されているダイナミクス指示。

書籍の中で提案されているダイナミクス指示は「小節構成を活かしたダイナミクス処理」となっており、この考え方は応用の利く重要なものなので少し掘り下げていきます。

(再掲)

まずは、「小節構成を活かしたダイナミクス処理」とはどういうことかについて解説します。

譜例のところは:

・「A(2小節)+B(1小節)」

・その繰り返しで「A’(2小節)+B’(1小節)」

という小節構造となっており、それにフィットさせるかのように 「p → mf 」→ 「mp → f 」とチェンジさせています。ダイナミクスチェンジ箇所の決定に小節構成を活かしていることが分かると思います。

(再掲)

もう少し細かく見てみましょう。

Aの部分はヘミオラ(3拍子系の曲で、2つの小節を3分割するリズムのとり方)になっています。ヘミオラで構成された2小節がひとかたまりで、それに、1小節分のまとめ的な小節としてBが挿入されています。

BはAと比べて言い切るようなキメにも感じられる音遣いになっているため、ここでダイナミクスを上げているのは理にかなっていると言えるでしょう。

A’ B’ は、A B を変奏させている繰り返しなので、同様に考えてください。ただし、どちらも1段階ずつダイナミクスを上げて変化がつけられています。

譜例のところのように、単純な「2+2」などではなく少し変わった小節構成をしているところというのは、必ず、譜読みのときに整理してどのような構成になっているのかを見抜いておくようにしましょう。そうすることで、本項目で取り上げたような「小節構成を解釈に活かす」という選択肢も候補へ入れることができるようになります。

・モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈 著 : 山崎孝 / 音楽之友社

‣ 42. 音楽的な演奏には「すみ分け」が必須

「すみ分け(住み分け・棲み分け)」について、まず広辞苑に載っている意味を確認してみましょう。

生活様式が類似する動物の個体または個体群が、種としては同じところに棲めるのに、競争などの相互作用の結果、生活の場を空間的または時間的に分け合う状態で生存する現象。

(抜粋終わり)

次に「すみ分け」の音楽的な使用例や注意点について解説します。例えば:

・一番聴かせたい要素をたてるために、それ以外の要素を控える

・音域が大きく離れていれば、2つの要素を互いに大きく出しても邪魔し合わない

・接近した音域にある複数の要素をどちらも強調してしまうと、どこを聴いていいのか分からなくなる

それぞれの「すむ場所」を「分ける」ということであり、すみ分けを意識することでスッキリした演奏に仕上げることができます。

優れた作曲家は、作品の作りとして、ある程度「すみ分け」を意識しています。しかし、演奏としてもそれを考慮しなくてはいけません。

一度にたくさんの要素を聴かせる部分を含む作品もありますが、基本的にはそのときに聴かせたい要素は一つに決まっています。それをきちんと聴かせるためには、「どの要素を控えて、どの要素をたててあげて…」などという単純なことに始まり、「音域」や「音色」も考慮しながら、主役の要素をきちんと主役として聴こえるように演出してあげなければいけません。

ピアノは単旋律楽器ではないため、その演奏では一人でオーケストラのようなアンサンブルをしますが、実際のオーケストラでは、「配置」や「音色」で既にすみ分けされています。例えば:

・「弦楽器群よりも管楽器群は(客席側から見ると)奥にいて

・さらにその奥に打楽器群がいて

・それらの並び順にも定型があって

などといったように。

さらに演奏面でも、各演奏者自身や指揮者が的確にバランスをとっていき、聴こえ過ぎている音や聴こえなさ過ぎている音にはバランス調整、音色調整を試みて適切にすみ分けていきます。

しかしピアノでは、「配置によるすみ分け」も「音色によるすみ分け」もできません。原則、どの音もそのピアノの置いてあるところから出てきますし、ピアノという楽器が出せる範囲内でしか音色も変化しないからです。

だからこそ「”演奏の仕方” ですみ分ける意識は絶対に忘れるべきではない」ということを踏まえておいてください。

‣ 43. 弱奏・強奏の限界を知っておく①

ピアノが出せるダイナミクスの幅は、意外と限られています。f と書いてあるからといってすぐに力一杯マックスで弾いてしまうと、あっという間に天井へと行き着いてしまうでしょう。

打鍵の強さの増加に伴って音量は増していきますが、一定の打鍵力以上になるとその傾向は弱くなっていきます。f と ff 、もっと言えば ff と fff の差というのは、注意してコントロールしない限りあまり差がつかなくなってしまうのです。

意識すべきなのは「強奏の限界」についてです。演奏者はこのことを常に頭へ入れておかなければいけません。

では、強奏の限界へ近づいたうえでさらに強調したい場合はどうすればいいのでしょうか。方法は、大きく以下の3点です:

・発音タイミングを利用して大きく感じさせる(チェンバロ奏法で定番のやり方)

・ダンパーペダルを使用することで「共鳴」を利用して響かせる

・前後を抑えて、相対的に大きく聴かせる

弱奏・強奏問わず、ピアノという楽器のダイナミクス幅の把握は、バランスの良い演奏へ仕上げるために欠かせない視点となってきます。

‣ 44. 弱奏・強奏の限界を知っておく②

「クライマックスの活かし方」は、注意が必要です。特に、クライマックスが何回か出てくる楽曲では、「一番のヤマの作り方」に気をつけないと、ヤマがいくつもできてしまいます。

重要なことなので、もう少し踏み込んだ話をしておきましょう。

例えば、「トロンボーン」という楽器は、ppp から fff まで幅広いダイナミクス(強弱)のコントロールが可能です。思いきり吹けば、オーケストラの他の全員が「トゥッティ(全奏者での合奏)」で演奏していたとしても、それらを圧倒してしまいます。

それに対して、「オーボエ」という楽器は、ダイナミクスという観点ではそこまで幅を持っていません。楽器の特性として、f と書かれていても fff と書かれていてもそれほど差をつけられないのです。

それでは、「ピアノ」の場合はどうでしょうか。

ピアノは「オーケストラ」と言われるほど多彩な楽器ですが、よく考えてみると、強弱をコントロールできる幅は限られています。

「一度にたくさんの音を出すことができる」という点では強弱もカバーできますが、例えば「1つの音(単音)」で表現できるダイナミクスの幅は、トロンボーンの単音のように広くはありません。

それに、力強く10本の指で和音を弾いたとしても、オーケストラの他の全員がトゥッティで演奏している音量に対抗はできません。ピアノ協奏曲でピアノがよく聴こえるのは、聴こえるように注意深くオーケストレーションされているからなのです。それに、主役をたてるためリハーサルで細かなダイナミクス調整をしています。

前項目でも触れたように、ピアノを演奏する場合は「一番のヤマの作り方に思っている以上に気をつけないと、あっという間にダイナミクスの天井に行き着いてしまう」ことを意識しておきましょう。

新しい楽曲に取り組む時には、その楽曲の中で:

・一番繊細なところ

・一番鳴らすところ

両脇であるこれらの対照的な2つの幅を決定すると、他とのダイナミクスバランスがとりやすくなるうえに、方向性がはっきりした音楽になります。

さらに:

・ff などを見ても、それが何回も出てくる場合はすぐにマックスにならない

・f と ff の差を出すためにも f の度合いをよく考える

これらを意識しておけば、一番聴かせたいクライマックスを活かすことができるでしょう。

► G. 書法に応じたダイナミクスのアプローチ

‣ 45. ピールオフの演奏ポイント

この内容については以下の記事で紹介しているので、参考にしてください。

‣ 46.「2声的な和音」の演奏ポイント

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第22番 ヘ長調 Op.54 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、29-30小節)

ここからの左手は、「同音連打される声部」と「順次進行で動く声部」に分かれます。「2声的な和音」になっています。

ではなぜ、2声に声部分けされていないのかというと、単純に「見にくくなるから」です。

明らかに2声がリズム的にも独立して動いている場合には、上向きと下向きで声部分けしたほうが見やすいのは言うまでもありません。しかし、この譜例のように片方の声部がステイしていてリズムも同じ場合などは、無闇に声部分けされていると、ただ煩雑になり見にくくなってしまいます。

多くの楽譜というのは「利便性」も考慮されて書かれているのです。

こういった「片方の声部がステイしている2声的な和音」の演奏ポイントは、「“同音連打される声部”をやや控えめに演奏し、”動く声部”のほうが多めに聴こえるバランスを探る」ということです。

こういった箇所ですべてを同じバランスで演奏すると、ただの「音のカタマリ」になってしまいます。それでは「2声的」には聴こえてきません。

テクニック的には、「際立たせたい音を意識すると共に、手をわずかにその音の方向へ傾けて打鍵する」とうまくいくでしょう。

‣ 47. グラデーションという発想を持つ

【ピアノ演奏におけるグラデーションの具体例】

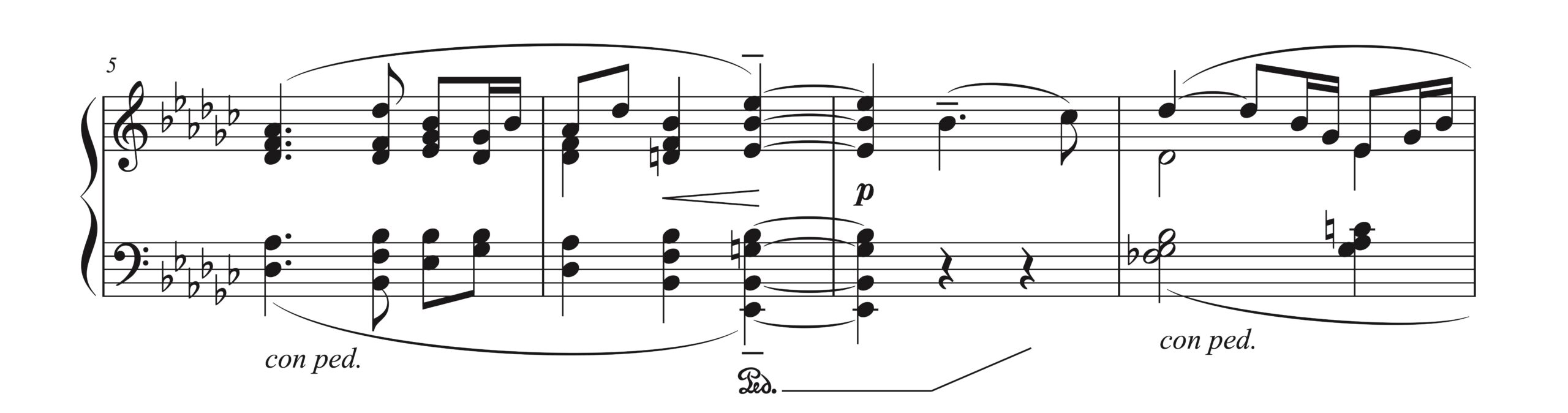

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、5-8小節)

6-7小節を見てください。

譜例に書き込んだようなペダリングをとることで、タイで伸びている和音の音響を徐々に消していくことができます。そうすることで、7小節2拍目のメロディB音を「背景としての音響の中から生まれてくるように」聴かせることができます。

「消えていく音響」と「生まれてくる音響」をグラデーションさせる効果を演出することができるということです。

巨匠ツィメルマンなども取り入れている解釈ですし、音楽が立体的かつ自然につながっていくため検討してみるといいでしょう。

もちろん、音響を完全に切ってから7小節2拍目のメロディB音を始めても間違いではありません。

(再掲)

グラデーションさせるかどうかの判断基準として踏まえておくといいのは、「音楽が続いているかどうか」という観点です。

今回問題としているところの場合は、セクションこそ終わっていますが音楽がガラリと変わっているわけではなく、また1小節目からのメロディが繰り返されます。したがって、ひと続きのものとして今回のような解釈が認められるわけです。

反対に、音楽がガラリと変わっていたり、明らかに新しい音楽へと入っていく場合は完全に音響を切ってから次を始めた方が得策でしょう。

【グラデーションを思わせる美しい言葉】

グラデーションを思わせる美しい言葉を紹介しておきましょう。

藤原家隆(ふじわらのいえたか)の一首に、以下のようなものがあります。

「花が咲くことのみを待っている人に、山里の溶けてきた雪からのぞく春の若草を見せたい」

概ね、こういったことを言っています。

雪の下で、もうすでに緑は芽生えている。雪が溶けて減ることで、それが顔を出すのです。想像するだけでため息が出るような美しさを秘めています。

ピアノ演奏におけるグラデーションと似たところがあると思いませんか。

‣ 48. おまけ的な音群をどのように扱うか

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.284 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-22小節)

21小節目のカギマークで示した部分は、「おまけ的な音群」となっています。つまり、同じ小節の1拍目で終わっても成立するものに対して、2-3拍目の音群を付け加えているわけです。

こういったところでは、大きく2通りの演奏解釈ができます:

① 1拍目と2-3拍目を同じくらいのダイナミクスで演奏する

② 1拍目よりも2-3拍目のほうを少し控えめに演奏する

・①は、1-3拍目をひとまとめととらえてノンストップで休符まで突入する表現

・②でもノンストップで弾き進めるが、「2-3拍目はおまけですよ」というのを説明している表現

いずれにしても、1拍目よりも2-3拍目の方が大きくなってしまっては、作曲の観点からすると音楽の逆を行ってしまっていると言えます。ここの部分では、音楽の成り立ちから見た場合のピークはあくまで1拍目です。

「② 1拍目よりも2-3拍目のほうを少し控えめに演奏する」のほうの解釈をする場合でも、ダイナミクスはやや落とすくらいで十分だと思ってください。次の22小節目からは p になるので、そこを対比にする必要があるからです。

‣ 49. 上下の段それぞれに強弱記号が書かれる理由

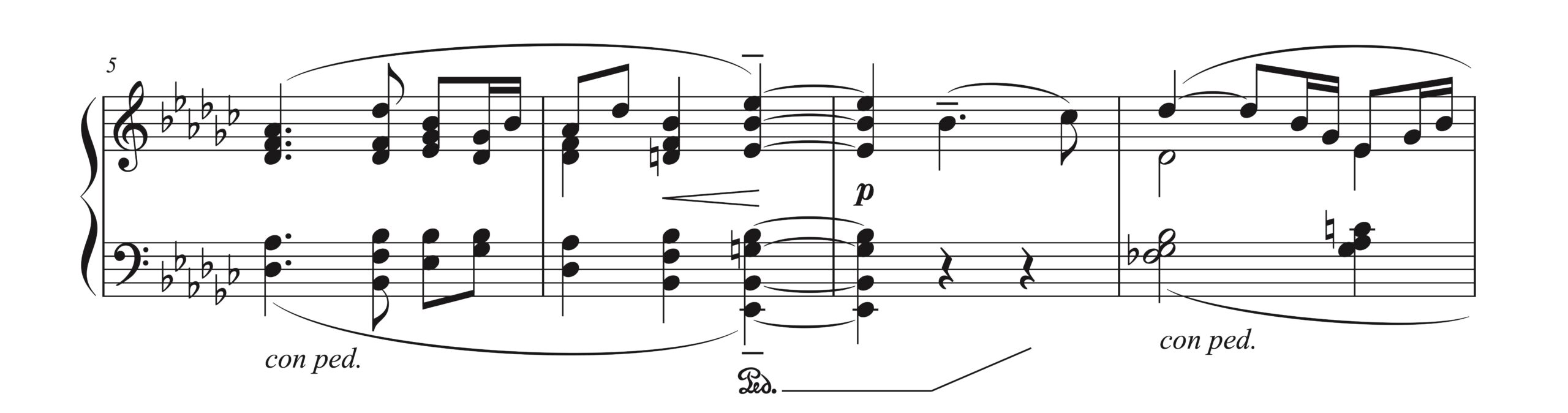

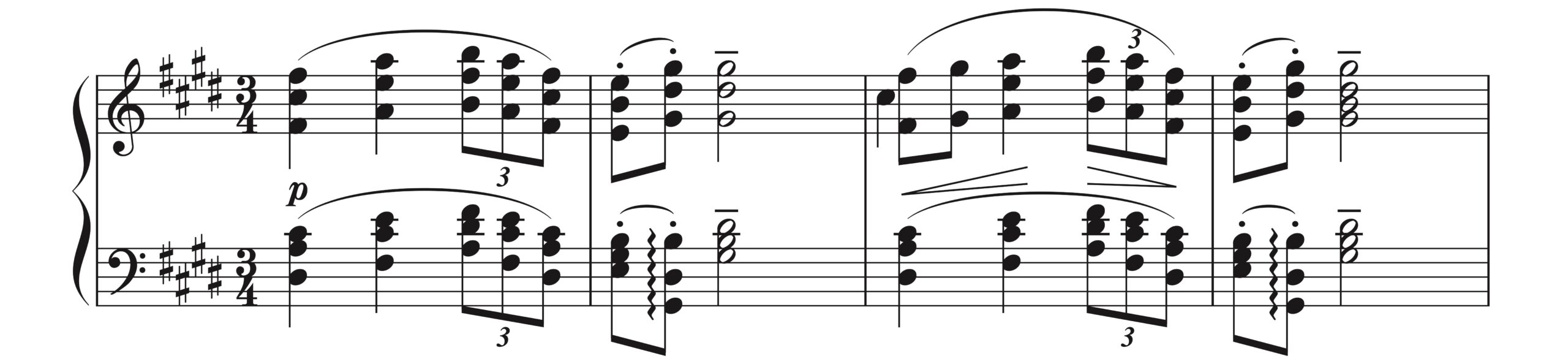

バルトーク「ミクロコスモス 第5巻(122~139)125番 舟遊び」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この譜例のようにそれぞれの段に別々のダイナミクス記号が書かれている例は、それほど珍しくもありません。

この作品の場合、バルトークはなぜこういった記譜をしたのでしょうか。

真っ先に考えられる理由としては、「単純に、ダイナミクスの弾き分けの要求」というものがあります。楽譜を見て分かる通り、下段は p で、上段は mf で弾いて欲しいということが一目で伝わってくるという利点があります。

例えば、通常のように大譜表の真ん中あたりに p とだけ書かれていたとしても、メインのメロディである上の段の音は mf か mp などのやや骨太の音で弾くことでしょう。一方、分けて書かれたことで、演奏者へ任せ過ぎるのではなく作曲家によるダイナミクスの弾き分けの要求がもっとはっきりと伝わってきます。

ダイナミクス記号の記譜については、作曲家がその箇所へ与えたいイメージによって比較的自由な形態で書かれるのです。

作曲家がそれぞれの段に別々のダイナミクス記号が書くのは、「別々の要素だということを強調したいから」というケースも考えられます。前項とも似たようなことですが、この譜例ではこちらの意図がより強いように感じます。

「舟遊び」というタイトルから:

・右手の動きが「舟」

・左手の淡々とした動きが「流れゆく川」

と考えると、「それぞれが別の要素ですよ」という意図を持って別々のダイナミクス記号を書いたのではないかとも解釈できます。

この他、2声などによるポリフォニック作品では、それぞれのパートが「独立した線」なので、別々にダイナミクス記号がつけられていると理解がしやすくなります。

例えば、以下のような例。

バルトーク「ミクロコスモス 第3巻(67~96)91番 インヴェンション(1)」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

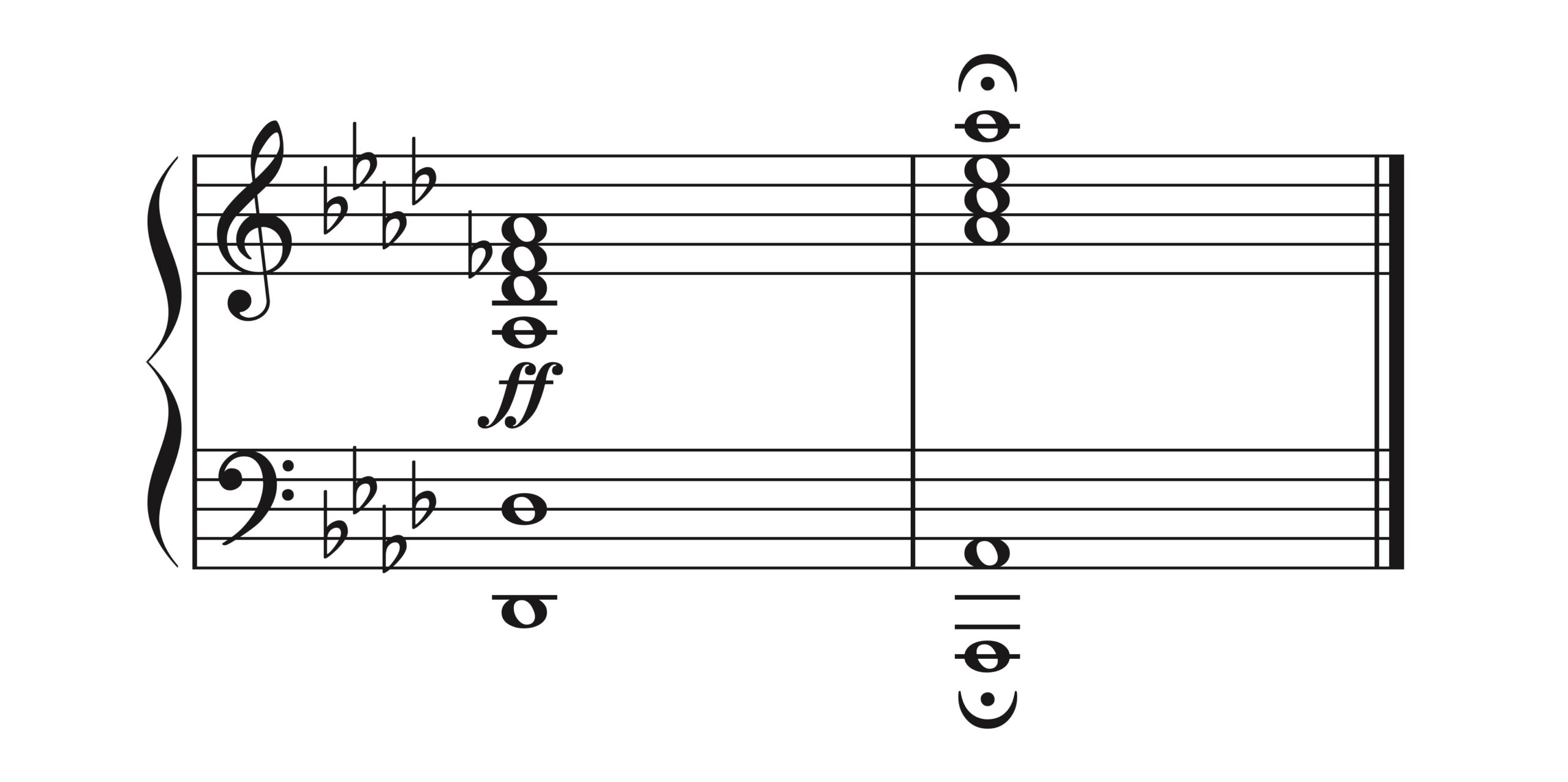

‣ 50. 変終止の音楽的な演奏方法

シュナーベルも強調していますが、以下のような「変終止(アーメン終止)」では、Ⅳ度和音の方にやや重みを入れて最終和音へ向かっておさめるように弾くと「アーメン」の雰囲気を演出できます。

譜例(Finaleで作成)

これは、作曲家がダイナミクスをそう書いているかどうかではなく、何も書かれていなかったとしても表現すべき内容と言えるでしょう。

Ⅳ度和音の部分が動きを伴って装飾されているケースもあるので、その都度、変終止になっていることをきちんと見抜く必要があります。

もう一つの例を見てみましょう。

ショパン「幻想曲 ヘ短調 Op.49」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

(広義の)変終止で力強く終わる例。

強奏だからといってすべての和音を力いっぱい弾くのではなく、最終和音のほうをほんの気持ちだけ加減すると、ただの音響のカタマリになることなく音楽的な締めくくりになります。

‣ 51. 音型と逆を行くダイナミクス表現を知る

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、7-8小節)

ここでのダイナミクス指示はモーツァルト自身によるものですが、少し変わっていて、音型と逆を行くダイナミクス表現になっています。

メロディの音型的には上昇していき開いていくのですが、デクレッシェンドが書かれていて音量的には閉じていきます。

ただ単に上昇型でデクレッシェンドをしていく例は他にも結構ありますが、このような歌い上げるようにクレッシェンドをしたくなるところに書かれているのは興味深いところです。

こういったダイナミクス指示がとられた理由はモーツァルトにきかないと分かりませんが、予想を立てることはできます。

譜例の直後、9小節目から第2主題が f で始まり、その音型は第1主題と対照的なものとなっているので、その f での出現を活かしたかったのではないかということです。

加えて、前後関係の理由のみでなく、上昇していき開いていく音型にデクレッシェンドがかかることで天国的な美しさを感じるので、実際にサウンドとしてもそのように聴かせたかったのかもしれません。

いずれにしても、表現的には比較的珍しいものです。その音楽表現を目と耳との両方で確かめてみましょう。

‣ 52. 肝心なダイナミクス記号が書かれていないときの決め方

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1 小犬」を例に解説します。

この作品の難しさの一つはダイナミクスです。松葉がいろいろと書かれているにも関わらず、その結果、どれくらいのダイナミクスにするのかは要所しか書かれていないため、演奏者が判断していかなくてはいけないのです。

松葉の行き先のダイナミクスをどう決めていけばいいのかについて、1-20小節までの一例を示しました。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-20小節)

【1小節目は p で軽く】

パデレフスキ版では1小節目のダイナミクスが書かれていません。ここはまだシンプルなスタート地点なので、p で軽く開始するのがいいでしょう。

【9小節目で mf までふくらませる】

5小節目からの4小節間にわたるクレッシェンドは、到達点が mp だと音楽が開いていくのにも関わらず遠慮がちです。だからと言って f まで膨らませてしまうと、序盤のここではやり過ぎでしょう。mf くらいまでにしておくのが得策です。

また、到達点から逆算して7小節目で mp に。p から mp までよりも、mp から mf までのほうがダイナミクスの開きが大きいので、mp と mf の中間を作りたいくらいです。しかし、同じ2小節分でクレッシェンドするように書き込みました。「後ろ寄り」で大きくなるクレッシェンドを表現できるようにしたわけです。

【10小節目の終わりは音楽が閉じているので p まで落とす】

9-10小節目のデクレッシェンドですが、10小節目の終わりはフレーズが閉じているので p までおさめましょう。

【11小節目で subito mp にする(9小節目との差をつける)】

(再掲)

11小節目で繰り返しをしますが、9小節目とは異なり、左手が薄くなっています(デュラン版などの一部の版では、9小節目と同じになっています)。したがって、9小節目との差をつけるという意味でも、11小節目は mf にせず、subito mp にするといいでしょう。

【13小節目で p まで落とす】

11-12小節に書かれているデクレッシェンドでどこまで落とすかについてですが、オーソドックスに繰り返しの13小節目をまた p で始めようと思えば、決まります。

【13-19小節目は同様】

共通部分のダイナミクスは、先程と同様に作りましょう。

【20小節目にはクレッシェンド、しかし、21小節目で p にしたいため、デクレッシェンドに変更】

パデレフスキ版では20小節目にクレッシェンドが書かれています。デュラン版などいくつかの版では何も書かれていません。

こういったところは逆算が必要です。

21小節目は多くのピアニストがp で始めています(パデレフスキ版では何も書かれていません)。一方、音型が流れるように続いているため、クレッシェンドして subito p にするのは困難かつ音楽的でないのです。したがって、例外として20小節はデクレッシェンドして21小節目の p へ入りましょう。

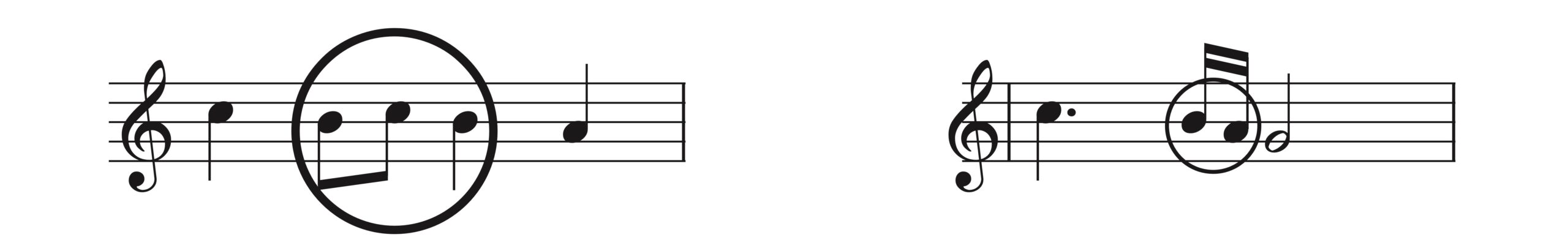

‣ 53. 重くなりがちな動きに注意

譜例(Finaleで作成)

・左の譜例のような「行って返ってくる動き」

・右の譜例のような「さりげなく出てくる細かな動き」

これらのような動きは重くなりがちです。どちらも頻出リズムなので、演奏時には注意しましょう。

‣ 54. タイで頭が結ばれているときは、アクセントに注意

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 帆」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節2拍目の裏では4つの32分音符が詰まっていますが、そのはじめの音は直前からタイでつながれています。

こういったリズムはよく見られるものですが、タイでつながれた音の直後で発音する音にアクセントがついてしまわないよう注意しなければいけません。丸印で示した音のことです。

タイで結ばれた頭の音でしっかりと「体内のザッツ」をとらないと、リズムが崩れてしまいます。だからこそ、ある種の苦労が伴って、タイでつながれた音の直後の発音する音にアクセントがついてしまいがちなのでしょう。

そこだけ飛び出してしまっては音楽的ではありません。一つの流れの中へ入れてあげるべきです。

‣ 55. ハモリを美しく聴かせるコツ

ラフマニノフ「前奏曲 ト短調 Op.23-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

カギマークで示した左手で弾く音は、右手のメロディとハモっています。

こういった、さりげなくちょろっとだけ出てくる動きというのは、うっかりすると重くなってしまいがちです。添えるだけの動きなので、さりげなく通り過ぎましょう。

どうして目立つと良くないのかというと、ハモらせる以外に大した役割は持っていない動きだからです。

ハモリのときには原則、その2つの要素を同じ強さで弾いてはいけません。同じくらいの強さで響くとハモリとしてはバランスが良くないのです。「どちらが主でどちらが従なのかがはっきりと分かるバランスにする」のが、ハモリを美しく聴かせるコツです。

「結局、真にメインの声部はどちらか一方」ということを考えれば分かるはずです。

有名マンガ「SLAM DUNK」に「左手は添えるだけ」という名セリフがありましたが、ここでの例に言い換えれば、「ハモリは添えるだけ」でしょうか。

‣ 56. なぜ、「短い音符ほど弱く弾く」が原則なのか

「NHKスーパーピアノレッスン 大曲に挑む」の中で、トラーゼは次のように指導していました。

例外はありますがクラシック音楽の原則を教えます。

「短い音符ほど弱く弾く」です。

4分音符は8分音符より強く弾きます。

16分音符、32分音符と弱くなっていきます。

(抜粋終わり)

旋律の表情はフレーズの形などにも影響されるので、確かに例外はあります。しかし、トラーゼの言う原則は概ね当てはまると考えていいでしょう。その理由は、

「ピアノ奏法の基礎」 著 : ジョセフ・レヴィーン訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

という書籍にヒントがあります。

ピアノの曲のレガートだが、レガートのフレーズの音価が長ければ長い程、音をつなげるのが困難になるということだ。

(中略)

ピアノでは、打鍵がなされた瞬間から音は消えてゆくので、

(中略)

非常にゆっくりなレガートのパッセージでは困難に直面することがある。

そのような場合、レガートの始めの音は、続く音が出る前に消えてしまわないようにたっぷりした音量でひくことが大切だ。

また、続く音をひくときは、始めの音が弱くなっていることを考慮に入れて、続く音をひくとき、強くとび出さないように気をつけてひかなければならない。

(抜粋終わり)

要するに、ピアノは減衰楽器なので、長い音価ではたっぷりした音量で弾いておかないと次の音が出てくるときには消えてしまっていてレガートにならない、ということを言われています。

長い音価の音は大きく短い音価の音は小さく弾く原則は「レガートのため」というのが、まずは大きな理由の一つです。

加えて、細かな音価の音符というのは一種の軽さが表現されるためであったり、少なくとも長い音価のものよりは動きが生じるわけなので、「長い音価と同じ音量で弾かれてしまったら、単純に重い」のも小さく弾くべき理由です。

もし、以下の譜例における一番最後の小節に出てくる細かな32分音符を付点2分音符や付点4分音符と同じ強さで弾いてしまったら、明らかに不自然だと分かるでしょう。

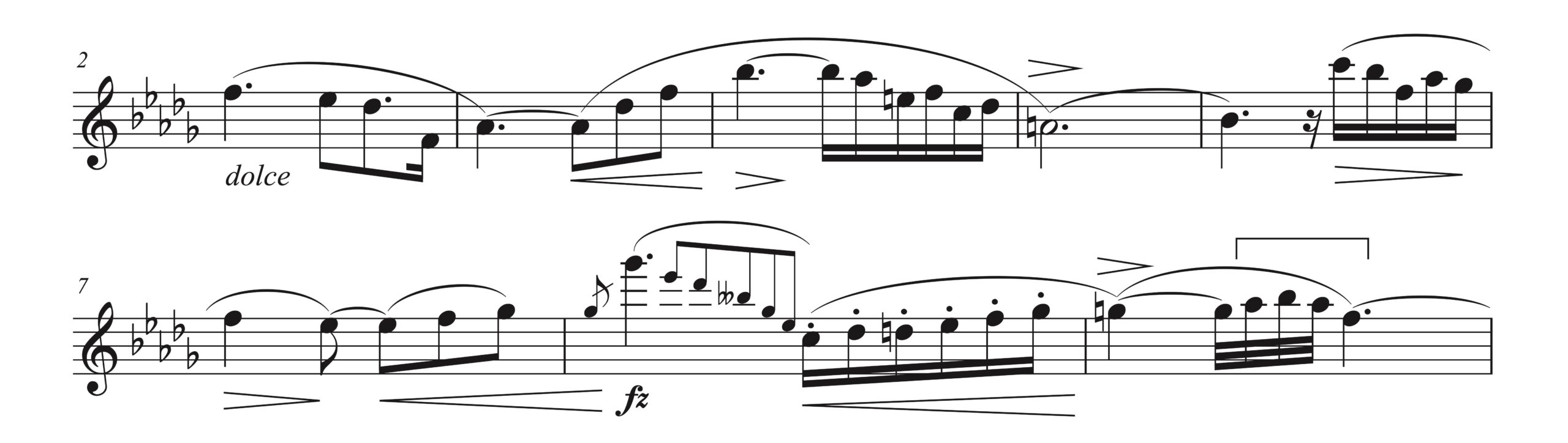

ショパン「ノクターン 第8番 変ニ長調 Op.27-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、2-9小節)

こういったようないくつかの理由があって、掲題の原則が成り立っています。

・ピアノ奏法の基礎 著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

► H. 作曲家ごとのダイナミクス解釈法

‣ 57. ハイドン、モーツァルトにおけるダイナミクスの解釈方法

ハイドンやモーツァルトのソナタなどの楽譜を開いてみてください。「ダイナミクス記号」があまり書かれていません。少なくとも、ベートーヴェン以降の楽曲などで見られる細かなダイナミクス指示はありません。

いくつかの出版社が出している「校訂版(解釈版)」では、校訂者によるダイナミクス記号が書かれています。

ただ、これはハイドンやモーツァルトのオリジナルではありません。

よく、「楽譜に忠実に」と言われますが、ハイドンやモーツァルトのダイナミクスを本当の意味で「楽譜に忠実に」演奏してしまうと、相当殺伐とした演奏になります。情報量が少ないからです。つまり、「ある程度、奏者側に任されている」ということです。

解釈例を見ていきましょう。

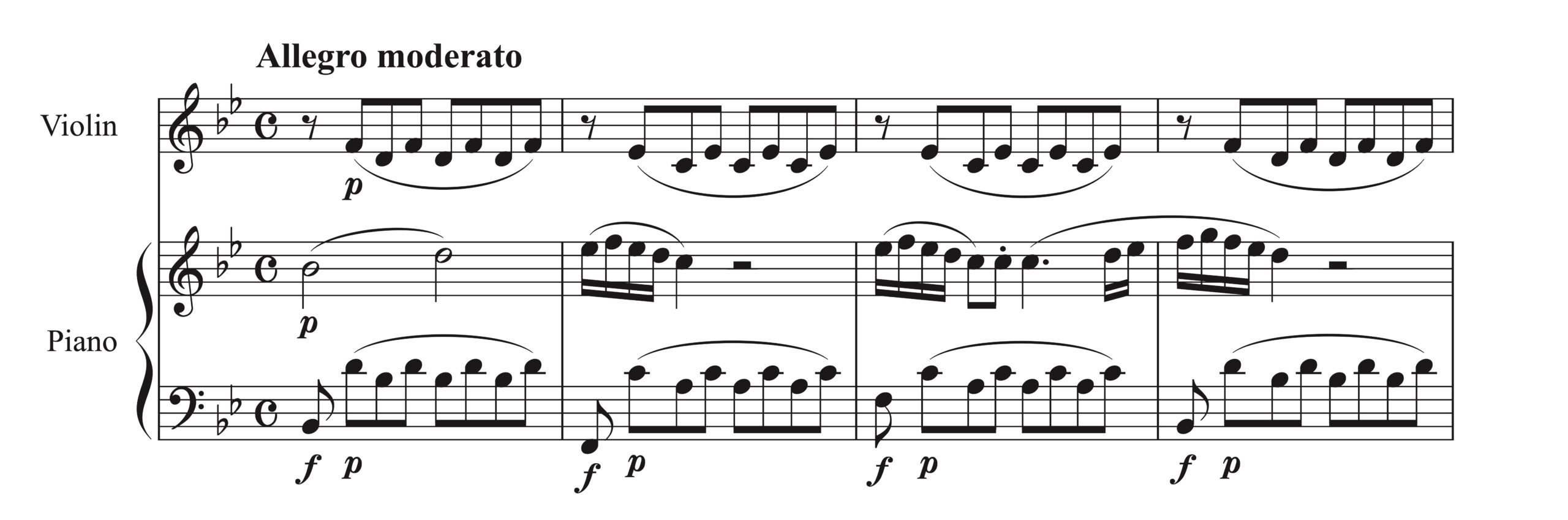

モーツァルト「ヴァイオリンソナタ 第26番 変ロ長調 K.378 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、1-4小節)

ピアノパートの左手を見てみましょう。多くの版ではバス音に f 、伴奏部分に p が書かれています。

ここではロマン派の作品を弾くような感覚でf と p のダイナミクスを考えてはいけません。間に mp や mf まであるような感覚で f の音を出してしまうと、明らかにバス音のみが突出してしまいます。そもそも、メロディが p なので隠蔽してしまいます。

それではそうすればいいのかというと、「 f では、深い音を出す程度」と考えてください。

どうしてこのような結論になるのかについて、「斎藤秀雄 講義録 / 白水社」より、ヒントになる箇所を紹介します。

クレッシェンド、ディミヌエンドというのはマンハイム学派 — これはハイドンよりちょっと前ぐらい —が作り出した記号なもんでハイドン、モーツァルトの時代にはヨーロッパに完全に行き渡っていなかったんです。

だからモーツァルトの譜面をごらんになると分かるけれど、mf という字がないわけではない。

だけど非常に少ないんです。

クレッシェンドも非常に少ないのは、こういうところには書いておいたら便利じゃないかというところにちょっと書いただけだからなんです。

( f や p を見たときに)そこで急に大きくなったり小さくなったりするわけではないんです。

モーツァルトには pp はないんです。p はひとつしかない。

(抜粋終わり)

当時のダイナミクスの書き込みというのはベートーヴェン以降のように細密なものではなかったということがこの文章を読んでも分かります。演奏者によって解釈の幅が出てくるのも当然でしょう。

その解釈の一つとして、同書籍では以下のような方法が示されています。

僕はある時ハイドンの曲で、どうしても分からなくなって、それで自分の頭を切り替えて f はクレッシェンドに、p はデクレッシェンドに全部楽譜を書き直したんです。

そうするとそこに全然違うものが出てくるわけです。

人間らしい音楽が出てくる。

もちろん一番強いところには f って書きますけどね。

(抜粋終わり)

これまでの抜粋を踏まえて、いったん譜例へ戻りましょう。

(再掲)

ここでは、斎藤秀雄氏の解釈案のように f をクレッシェンドへ書き直すわけにはいかないので、最初に紹介したほうの抜粋を参考にすると、「 f では、深い音を出す程度」という結論になるのです。

ハイドンやモーツァルトのダイナミクスで唐突に f や p が出てくることは日常茶飯事です。出てきたときには、以下のA〜Cの解釈のどれが使えそうなのかを考えてみましょう:

A. f をクレッシェンドに、p をデクレッシェンドに書き直すとうまくいくかを調べる

B. 唐突かつ瞬間的な f は「重みを入れる程度に強調するためのサイン」と考えてみる

C. AやBでない場合、ダイナミクスをsubitoで表現するのか、”直前に” 松葉を補うのかを決定する

当然、概ねのダイナミクス基準値を曲想や表現したい内容を元に想像しておくことが必要。また、crescendo や mezzo という文字が ”時々” 書かれているので、それは調べておく必要があります。

ここまでを考慮すれば、ハイドンやモーツァルトの大抵のダイナミクスは演奏方法が決定するはずです。

・斎藤秀雄 講義録 / 白水社

モーツァルトのダイナミクスについてさらに本格的に学びたい場合は、以下の書籍を参考にしてください。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

‣ 58. モーツァルトの時代の calando の意味

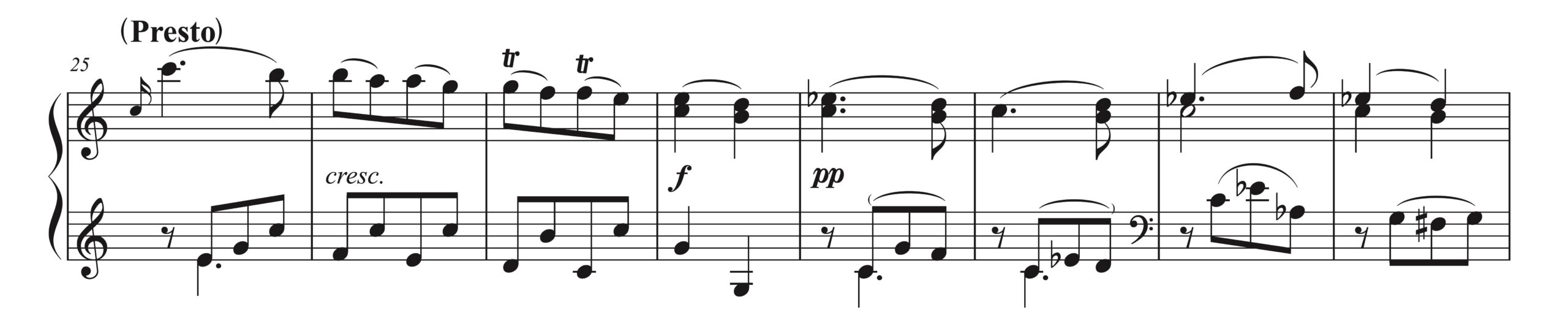

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-32小節)

譜例では途中から pp になりますが、このようなダイナミクスが下がるところでテンポまで下げてしまっているケースがあるので、気をつけたいところです。テンポは変わらないのにダイナミクスがストンと落ちるところに美しさがあります。

楽曲によっては多少テンポも下げたほうがいい場合もゼロではありませんが、原則としては下げないと思っておいてください。まず、下がっていることに気づいていない状況だけは避けなければいけません。

加えて、ダイナミクスを徐々に下げていくところでもテンポには注意が必要です。

知識的な面で、ダイナミクスとテンポとの関係について知っておくべきことがあります。

例えば、譜例で取り上げたモーツァルト「ピアノソナタ K.310」の場合、calando が第1楽章に2回のみ、第2楽章に1回のみ出てきますが、

というのが有力であると音楽学で言われています。

‣ 59. ドビュッシーによるダイナミクスの途中経過指示

ドビュッシーは、複数の作品において「ダイナミクス変化」の様子を細かく書いたことで知られています。

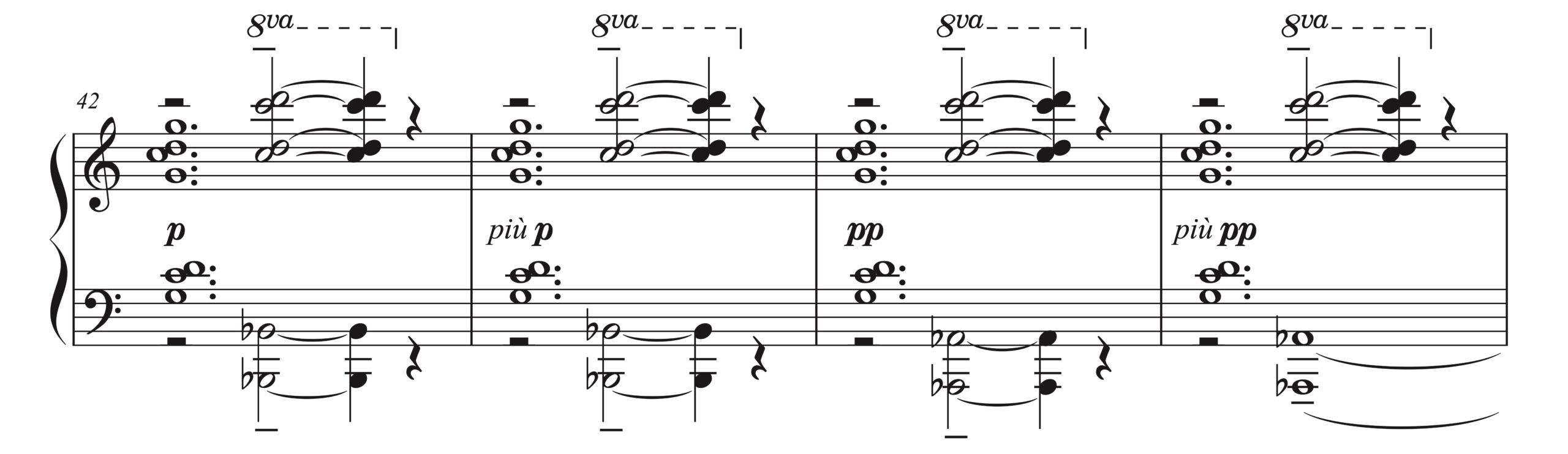

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 沈める寺」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、42-45小節)

ここでは、p 以下のダイナミクスが p を含めて「4段階」も指定されています。

più を用いたこのような細かなダイナミクス指示はドビュッシーが度々用いた記譜で、「前奏曲集 第2集 花火」の曲尾や「映像 第1集 1.水の反映」などにも見られます。現代においては珍しくありませんが、当時の作品の中にあっては少数の記譜でした。

演奏ポイントについても触れておきます。

この譜例の箇所では、4段階のダイナミクスに明確な差をつけることは中々困難です。

多くの場合は、最初の p の箇所をやや大きめに始めることで対応します。ミシェル・ベロフも、TV番組「スーパーピアノレッスン フランス音楽の光彩」の中で、「mf ぐらいから始めるように」と指導していました。

これも一案なのかもしれませんが、筆者は、せめて「mp 」から始めるのをおすすめします。というのも、「音量」だけの視点ではなく「テンション(緊張感)」などの問題もあるため、mf だと p の世界観と大きな差があるからです。ドビュッシーがなぜわざわざ p を用いたのかを考えると、mp ぐらいから始めたほうが作曲意図に近いと言えるでしょう。

mp からであれば、何とか4段階下げていけるでしょう。

「 mp 」→「 p 」→「 pp 」→「 pp + ソフトペダル 」

このようにすれば、ドビュッシーの意図を大きくは外れずに演奏も可能な解釈になります。

‣ 60. ドビュッシーの繰り返しは強弱に注意

ドビュッシーの作品を譜読みするときの注意点はたくさんありますが、その中でも「同じ音型の繰り返しでも、ダイナミクスに変化が加えられていることは多い」という特徴を踏まえておきましょう。

例えば、以下のような例。

ドビュッシー「ピアノのために より サラバンド」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例のように、同じ音型の繰り返しでも「一方にはダイナミクスの松葉が書かれておらず、もう一方には書かれている」といった表現が頻出します。細かなアーティキュレーションに変化がつけられている楽曲もあります。

必ずしもドビュッシーの作品に限られるわけではありません。しかし、「単純な繰り返しをとても嫌った作曲家」と言われているだけあって、彼の特徴と断言できるほど本当によく見られるのです。

‣ 61. 作曲家ごとに f のニュアンスは異なる

筆者が子供の時にピアノコンクールで審査員から受けた講評のうち、印象に残っているものがあります。

そのときの講評を下さったのは、ピアニスト2名及び、作曲家1名の計3名でした。ピアニストの審査員方は「テクニック寄りの講評」だったのですが、作曲家の審査員は「ブラームスらしい f というものを考えたことはありますか?」と講評を出されたのです。

今思えば、作曲家の先生らしい素晴らしい観点だと感じます。

「ブラームスらしい f 」に正解はありません。10人いれば10通りの考え方があるはずです。しかし、少なくとも、プロコフィエフの「サルカズム」を弾くときのような音色ではないのは言うまでもありません。

「作曲家」によって、また、同じ作曲家でも「その作品のタイプ」によって、f を含め各種ダイナミクス記号のニュアンスを考えていく習慣をつけましょう。

出したい音色が決まれば、「では、どのように身体を使って音を出せばいいか」といったように後付けで必要なテクニックも見えてきます。

‣ 62. シューマンの過度な表現についての見解

シューマンは「表現の度合い」について興味深い洞察を残しており、著書の中で次のように述べています:

(以下、「ピアノ演奏の歴史」より抜粋)

私自身にもしばしばあったことだが、過度な表現をすると誰かに何を考えてそのようなことをしたのかとたずねられ、それに答えたくないために単純になってしまうのである。

(抜粋終わり)

この言葉は、ユーモアで何気なく発した一言ととることもできますが、実は、表現の本質について重要なヒントを与えています。

シューマンが指摘しているのは、深い音楽的表現は、しばしば言葉では説明しきれない領域にあるということです。過度に情熱的な演奏や極端な解釈を行ったとき、その動機や意図について問われることがありますが、音楽的直感から生まれた表現は、必ずしも論理的に説明できるものではありません。

むしろ、説明を求められることへの居心地の悪さから、演奏者は無難で「単純」な表現に逃げてしまいがちでしょう。しかし、これは音楽の持つ豊かな可能性を制限することにつながります。

シューマンのこの見解は、演奏者が自身の音楽的表現を信頼し、たとえ説明が困難であっても、内なる声に従った表現を恐れずに行うことの重要性を教えています。

ダイナミクスの観点から見ると、この考え方は特に意味深いものと言えるでしょう。楽譜に書かれた強弱記号を機械的に再現するのではなく、音楽の流れの中で感じ取った微妙なニュアンスを表現に反映させることが重要です。

・文献に見る ピアノ演奏の歴史 初期ハンマークラヴィーアからブラームスまで 編:ウリ・モルゼン 訳:芹澤尚子 / シンフォニア

► I. ダイナミクスを通した楽曲の深層理解

‣ 63. 解釈とは、聴こえないところを聴こえるようにすること

楽曲における解釈とは、「聴覚誘導」であり、「聴こえないところを聴こえるようにすること」と言えます。これは言ってみれば、音楽に潜む可能性を引き出す「印象操作」でもあります。

では「聴こえないところ」とは何でしょうか。それは、普通に演奏しただけでは気づかれにくい音楽的要素のことです。例えば:

・一見単調な伴奏型の中から旋律的な要素を見出し、それを際立たせる

・オクターブ演奏において、上声部と下声部のバランスを意図的にコントロールする

これらは楽譜上で明確な指示がなくとも、演奏者の判断で表現できる部分です。適切な解釈を加えることで、普段は埋もれがちな音楽的な要素が浮かび上がってきます。

一方、解釈には適度なバランスが必要です。行き過ぎた解釈は作品の本質を歪めてしまいますが、かといって解釈が皆無では、人間が演奏する意味が失われてしまいます。

どの箇所でどのような解釈を施すべきか―この判断こそが演奏者の「センス」であり、同時に学習によって磨いていける要素なのです。

‣ 64. 松葉の後ろにある音楽表現を読み取る

ショパン「スケルツォ 第1番 ロ短調 Op.20」

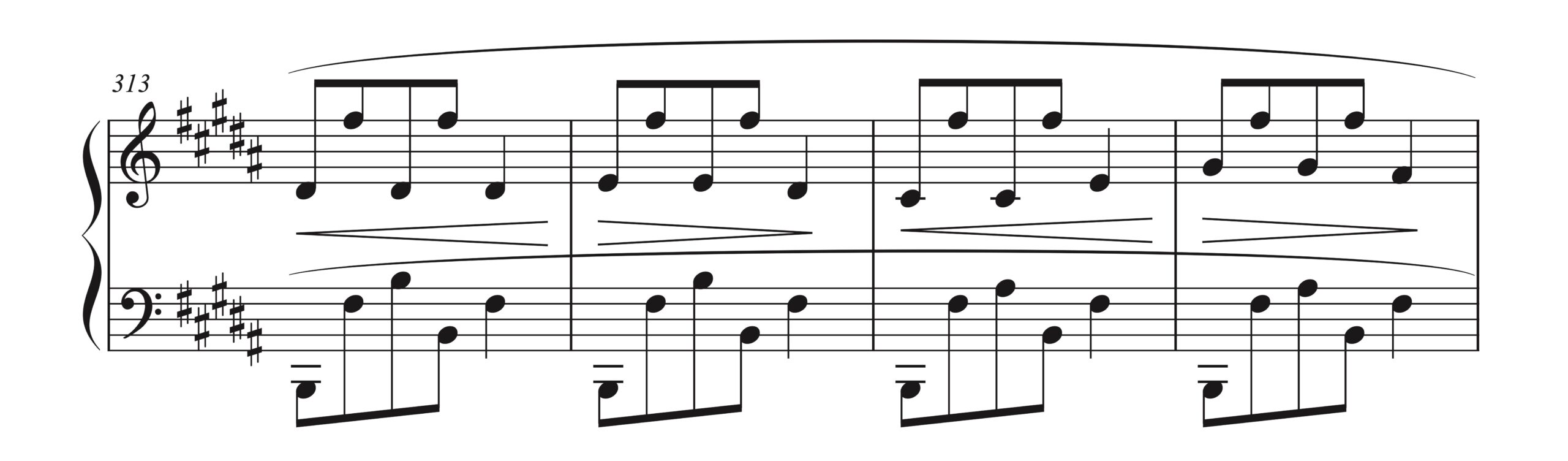

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、313-316小節)

ここでは、ダイナミクスの松葉のつけられ方は2小節毎に同じようになっています。

楽譜の見た目の上では、「同じ幅で上げて下げて、上げて下げる」ですが、全く同じように上げて下げてを繰り返してしまうと、音楽を表面的に読み取ったことにしかなりません。

右手の親指で演奏するメロディを口で歌ってみると分かりますが、音楽的にこの4小節の中で一番重みが入るのは最後の小節の頭です。

したがって、以下の2パターンの「どちらか」のやり方を使って、最後の小節に重心をかけるべきです:

・二つ目の小節のデクレッシェンドを少なめにする

・三つ目の小節のクレッシェンドを多めにする

このようにすることで、ただ単に同じ幅を上げ下げするのではなく、松葉の後ろにある音楽表現も踏まえた演奏になります。

‣ 65. 音が厚くなるのに弱めない

ある音を弾くときに「音を弱めるか、強めるか、そのままか」というのは、演奏者の解釈に任されているところもありますが、作曲家の書いた楽譜を見る限りどうするべきか明らかなものもあります。

例えば、以下のような例。

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、9-10小節)

四角で示した付点2分音符は、フレーズを考えるとおさめてしまいそうになりますが、強い意図がない限りは弱めないほうがいいでしょう。

なぜかというと、周辺に比べて一番音数が多く厚い和音なのに弱めてしまうと音楽エネルギーの逆を行ってしまうからです。「音の厚み」というのは、音楽エネルギーを読み取る重要な指標になります。

「音が厚くなっていくのに、ダイナミクスは弱くしていく」というあえて逆をいくような表現は、戦後の現代曲などでは多く出てきます。しかし、こういったメロディックでオーソドックスな作品では、原則、音の厚みはエネルギーに沿っていくと考えてください。

四角で示した付点2分音符は4音からなる手を開く和音ですが、直前のメロディF音を「3の指」で用意しておけば、ポジションの移動なくシャキンと音を出すことができます。mf で堂々と音を出しましょう。

‣ 66. 音楽のエネルギーの変化は、あらゆる要素を総合して判断する

まず、以下の抜粋を確認してください。

「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社 より

モーツァルトの f はとても大きな音から中くらいの音量にわたる、幅広い範囲を含んでおり、同じようにモーツァルトの p は、豊かで歌うような mp からきわめて弱い p までを意味するのです。

《ピアノソナタ ハ短調 K.457》第1楽章展開部の冒頭にある f は、ベートーヴェンの ff に相当するでしょう。

言うまでもなく、強弱はそれぞれの作品の枠組みの中で解釈されなければなりません。

(抜粋終わり)

この抜粋内容を踏まえたうえで、以下の譜例を見てください。

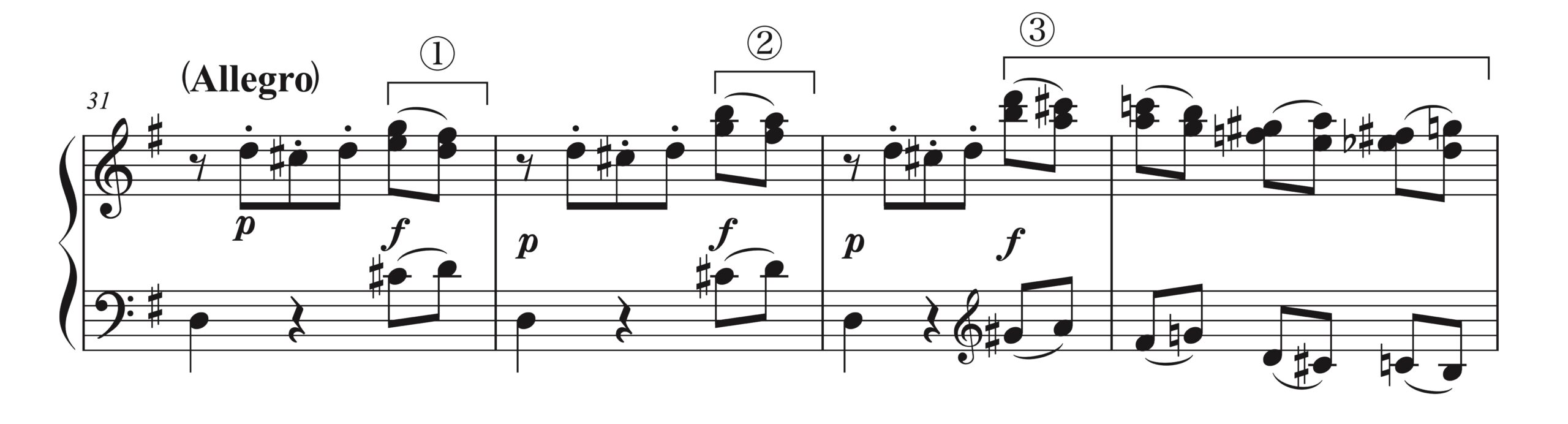

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、31-34小節)

①〜③まで3回にわたってsubitoで f になりますが、この f をすべて同じ大きさで弾いてしまうのは音楽的とは言えません。

1回目よりも2回目、2回目よりも3回目、というように音域が上がっていくので、3回目の f がこの中での頂点となるようにニュアンスを作るべきです。

エネルギーの上昇は音域の上昇だけに見られるのではなく、3回目はカギマークで示したようにその主張が広がっていることからも読み取れます。

こういった音楽のエネルギーの変化は、ダイナミクス記号のみを見ていても読み取れないことがあります。必ず、音域や音のカタチなどにも目を向けるようにしましょう。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

‣ 67. 拍の途中から唐突に書かれている強弱記号の意味

ダイナミクス記号というのは、通常であれば「決まりのいいところ」に書かれています。例えば:

・楽曲のはじめ

・セクションのはじめ

・ダイナミクスの松葉の行き先

一方、拍の途中から唐突に書かれているケースもあります。例えば、次のような例。

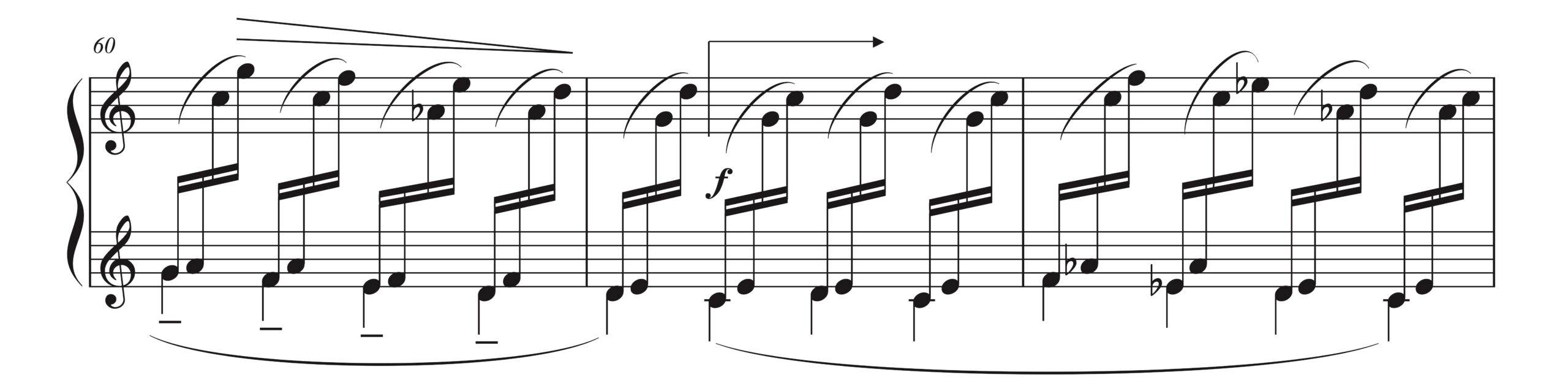

ドビュッシー「子供の領分 より グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

譜例(PD作品、Finaleで作成、60-62小節)

61小節目では2拍目に f と書かれています。もちろん、subito f という意味ですが、もう一つ重要な意味を含んでいます。「その記号の箇所から新しいフレーズが始まっていますよ、という目印」という読み取り方もできます。

この譜例では「スラー」が書かれているので、フレージングを読み取るのは難しくありません。しかし、楽曲によってはレガートにして欲しくないところではスラーが書かれていません。そういったときに、「ダイナミクス記号を頼りにフレージングを読み取る」というテクニックが有効に使える場合があります。

‣ 68. 音価を参考に音楽の方向性を考える

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-70小節)

同じ音型が3回反復されている、カギマークで示した部分のメロディを見てください。

よく読んでみるとただの繰り返しではなく、丸印で示した部分の音価が異なっています。1回目と2回目は8分音符ですが、3回目は4分音符になっていることに着目しましょう。

8分音符の1-2回目は、3回目よりも軽さを感じます。したがって、1回目から3回目へ向かっていくように弾くと音楽の方向性が見えやすくなります。

原典版では特にダイナミクスは書かれていませんが、この3回の繰り返しでは段階的なクレッシェンドでダイナミクスを上げていって3回目へ向かっていくのも解釈の一案と言えるでしょう。

実際に、何人かのピアニストはそのように演奏しています。

‣ 69. より強い表現をしている小節を見抜く

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、126-128小節)

カギマークで示したAとBを見てください。

再現部の終盤であるここでは、大半のピアニストは強い表現で弾いています。どちらの小節も「減七の和音(ディミニッシュ)」という緊張感のあるハーモニーが使われていますし、提示部には出てこなかった、あえてわざわざ付け加えられた部分だからです。

譜例の3小節間は、提示部では対応する部分が出てきません。

では、AとBの2つの小節は同じように強く弾けばいいのでしょうか。

そのような演奏もゼロではありませんが、以下の3点より、後ろの小節のほうがより強い表現だと考えていいでしょう:

・異なるディミニッシュのハーモニーを連続させて緊張感を追い込んでいる

・和音の厚みがより重厚になっている

・より低い音も使われている

Bの小節がこの楽章のクライマックスだと捉えてください。展開部の中間に唯一の ff が出てきますが、それに準じるエネルギーだと解釈して劇的なラストを演出しましょう。

作曲家がダイナミクスで指示していないからといって同じような表現を並べるのでなく、音域、音の厚み、ハーモニーの使い方などをよく観察して各部分の表現の差を見抜くことが重要です。

‣ 70. 遠近感の変化を読み取る

リスト「バラード 第2番 ロ短調 S.171」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、70-73小節)

70小節目からはじまるファンファーレは mf で奏でられるので少し距離を感じますが、72小節目にsubitoで f になりアクセントもついているので、一気に音像が近づきます。

73小節目では71小節目で出てきた素材が再び顔を出しますが、今度は f で、かつ、marcatoとも書かれています。したがって、素材は同じものでも先ほどとは距離の違いを感じて演奏すべきでしょう。

この短い譜例の中だけでも、ピアノという楽器の中で表現できる遠近感の工夫が読み取れます。

強弱が変わればすべて距離を感じるべきかというと、必ずしもそうではありません。しかし、ここでは「同じ音型や似た音型」が「異なるダイナミクス」で出てくるため、距離を感じることで立体的に演奏を作ることが望まれます。

‣ 71. 静かな曲想でも躍動を感じる例

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 ニ短調 テンペスト Op.31-2 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、17-19小節)

この譜例の箇所を弾くなり聴くなりしてみましょう。

Adagioですし、ダイナミクスも p ですが、非常に躍動感を感じませんか。

理由は、太鼓連打を思わせる下段の音にあります。感覚的なものではありますが、弱奏による太鼓のフレーズというのは非常に期待感・躍動感を感じさせます。

ラヴェルが作曲した有名なオーケストラ作品「ボレロ」を思い出してみましょう。

弱奏から最後のクライマックスまで少しづつ少しづつ盛り上げていくわけですが、その背景では、静かな場面から「小太鼓(スネアドラム)」がリズムを作っています。

この音楽を聴くとふつふつと活力がわいてくるという方も多いのではないでしょうか。

以下の譜例は、躍動を感じさせる例ではありませんが、太鼓の弱奏を模したであろう一面が見られるピアノ作品の一つです。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最後に出てくる低音の32分音符がティンパニを思わせます。一部、ティンパニが出せる低音域を超えていますが、それはピアノで表現しているからです。

‣ 72. 押し引きを意識して音楽的に

「押し引き」と言うとアゴーギク(テンポの微細な変化)をイメージするかもしれませんが、ここで話題にしたいのは、「表現的に攻めるかどうか」という意味での押し引きです。

押してばかりでも引いてばかりでも、聴くほうは疲れてしまいます。そのため演奏者は、楽曲全体を通して表現の強弱を計算する必要があります。

「押し」についてはイメージがつくと思うので、「引き」について具体的に解説します。

「引き」の表現例①:通り過ぎる

「通り過ぎる」という表現があります。 「この小節は、ただ通り過ぎるだけにして」などという指導を耳にしたこともあるのではないでしょうか。

重箱の隅を突くように細かい表現を試みることは必要ですが、作曲家はただのつなぎのようなところ(例:ソナタ形式における一部の経過句など)もたくさん作っています。そういった箇所では、むしろサラッと次へ行ってしまったほうが音楽として魅力的になることも少なくありません。

こういったやり方は、一種の「引き」。「表現を必要以上に作り過ぎない」ということです。

「引き」の表現例②:息抜きのタイミングを与える

「息抜きのタイミングを与える」というのも「引き」の一つです。

例えば、ショパン「エチュード ハ長調 Op.10-1」では基本的に全編にダンパーペダルが使われますが、わずかの小節ではノンペダルでパラパラっとしたサウンドを聴かせる解釈もあります。ペダルでベッタリと和音化されているサウンドから解放されて、聴衆へちょっとした息抜きを与えることになります。

こういうやり方も「引き」の一種だと考えてください。

押し引きは演奏者のセンスが問われる

「押し」も「引き」も楽曲の数だけやり方があるので挙げればキリがありませんし、やり方に正解もありません。どこで攻めて、どこで引くかという判断、そして表現の仕方まで含めて演奏者のセンスが問われてきます。

音楽的な演奏とは、このような押し引きのバランスが取れた演奏のことを指すのです。

‣ 73. 反復法を理解すると、音楽的な演奏に近づく

「反復法」とは修辞法の一種で、同一または類似の語句を繰り返す技法です。

例えば、「絶対、絶対、あの曲が弾けるようになりたい」という文章があるとしましょう。

印象を強めることが狙いの一つでもあるわけですが、この例文の場合、一つ目の「絶対」よりも二つ目のそれのほうがより重みが入って強調されます。こういった感覚がピアノ演奏でも重要です。

音楽における反復法の実例

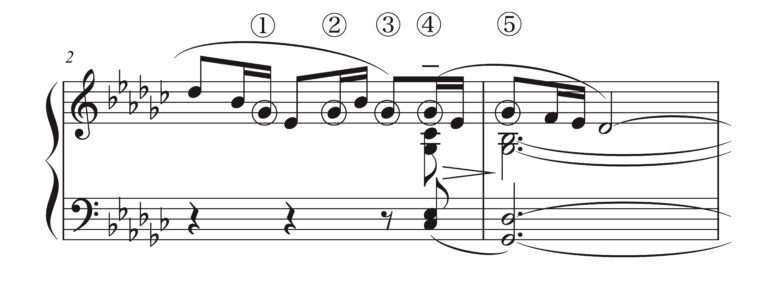

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、2-3小節)

①②③④⑤と5つの番号を振った箇所で、Ges音が5回続きます。この5つのGes音のうち、どのGes音に一番重みが入ると思いますか。

正解は、④です。

普通に考えると、⑤とも捉えがちですが、ドビュッシーの記譜を詳しく見ると:

・④から⑤にかけてデクレッシェンドを書いている

・④にはテヌートを書いている

これらの要素から判断すると、④に一番重みが入ると解釈できます。

各音の役割分析:

①②:フレーズの中で経過的に通り過ぎる短い音なので、それほど重みは入らない

③:スラー終わりでフレーズの最後の音なので、大きくならずにおさめるのが普通

④:作曲者の指示から判断して、最も重要な音

⑤:④からの減衰として扱う

反復法の音楽的意図

これも言ってみれば、音楽でいう反復法です。 音楽的なリズムを整えたり、一番言いたいことを強調するために、軸となる同じ音が反復されているのです。

同じ音が何度も出てくるときには、必ず、その意図を考えてみましょう。

言葉の反復法から学ぶ表現の違い

「絶対、あの曲が弾けるようになりたい」ではなく、「絶対、絶対、あの曲が弾けるようになりたい」にした場合、どのような表現の違いがあるのか。「毎日練習する」ではなく、「昨日も今日も明日も練習する」にした場合、どのような表現の違いがあるのか。

こうした言葉の感覚を音楽に応用することで、反復される音やフレーズに対する適切なダイナミクス処理ができるようになります。

反復法を理解したうえでピアノへ向かうと、音楽的な演奏に近づきます。

► 終わりに

ダイナミクスは音量の調整であると同時に、音楽のメッセージを伝える大切な要素です。本記事で紹介した数々の視点を実践することで、演奏がより表情豊かに変化するでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【ピアノ】クレッシェンドの記譜法の違いから読み解く作曲家の意図

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈[ムジカ] (ムジカノーヴァ叢書 21)](https://m.media-amazon.com/images/I/41e1e39lDoL._SL160_.jpg)

コメント