【ピアノ】ショパン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、ショパンのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► エチュード

‣ Op.10-1

広域アルペジオと右手の大きな開きが特徴的な、技術的に困難な作品です。効果的な練習のために3つの核心ポイントを押さえましょう。

練習のポイント:

・左手の完璧な暗譜を最優先に(音楽として成立するレベルまで)

・ゆっくり練習時も最終テンポでの動作を想定した最小限の動きで

・2小節単位で「ピカピカ」になるまで徹底的に仕上げてから次へ

コルトー版と併用することで、さらに体系的な練習が可能になります。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「エチュード Op.10-1」練習ポイント 3点

‣ Op.10-2

ショパンのエチュードのうち最難関として知られる作品なので、「練習への向かい方」を解説しておきます。

この作品の練習のキモは、「はじめの4小節」です。

この楽曲では同じ繰り返しが多く、はじめの4小節と共通している部分が他に12小節もあります。全曲が49小節なので、単純計算すると「49 ÷(4+12)」で、おおよそ1/3もの部分をはじめの4小節で学んだことに匹敵するのです。

たった4小節にしぼっていて練習しやすいので、コルトー版なども参考にありとあらゆるさらい方などを試しながら楽しんで練習してみましょう。

かつて筆者がこの作品を習ったとき、当時の指導者に「まずは、最初の4小節だけ練習してきて」と言われたのを覚えています。こういった練習方法は、他の難曲へ向かうときにも意外とうまく取り入れられるものです。

・コルトー版 ショパン 12のエチュード Op.10

‣ Op.10-3 別れの曲

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-2小節)

左手の8分音符ごとにアクセントが付けられている理由は「その音からフレーズが始まっている」ことを示すためです。単に強く弾くのではなく、フレージングの開始点として理解しましょう。

演奏のヒント

アクセント音から各拍頭へ向けて音楽を進ませ、拍頭でショートフェルマータを入れることで、自然なアゴーギクが生まれます。裏拍から表拍へ向けたフレーズ表現が特徴的な書法です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】楽曲分析の本質と実践法:より深い表現への道筋

『‣ 例1:ショパン「エチュード(練習曲)ホ長調 Op.10-3 別れ」』

‣ Op.10-4

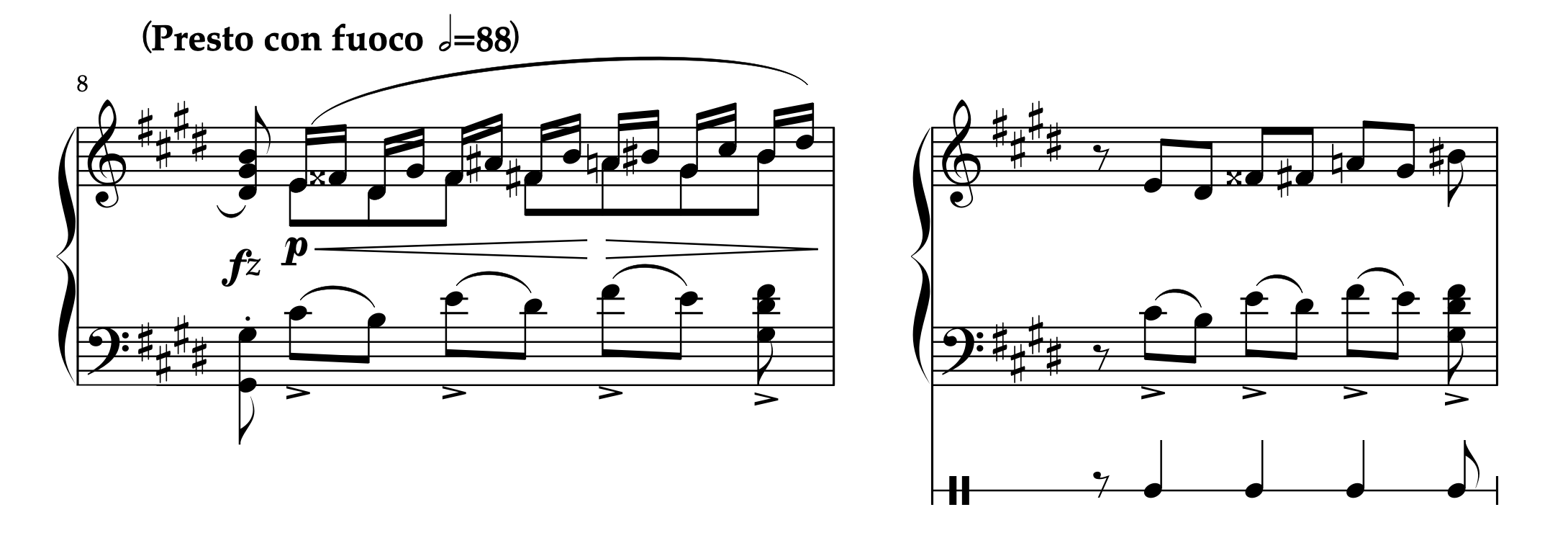

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、8小節目)

【8小節目の音楽的特徴】

8小節目は、7小節目の右手の音型を巧みに縮小し、独自の音楽的表現を生み出しています。特に注目すべき点は:

1. リズムの骨格

・右側の譜例で示したように、シンコペーションが隠れている

・これにより、通常の拍節感とは異なる音楽的緊張感を演出

2. 声部のバランス

・右側の譜例で示したように、右手パートの下声と左手パートとで3度音程の和音が形成

・したがって、右手の下声のほうが少し大きめに聴こえるバランスで演奏する

‣ Op.10-5 黒鍵

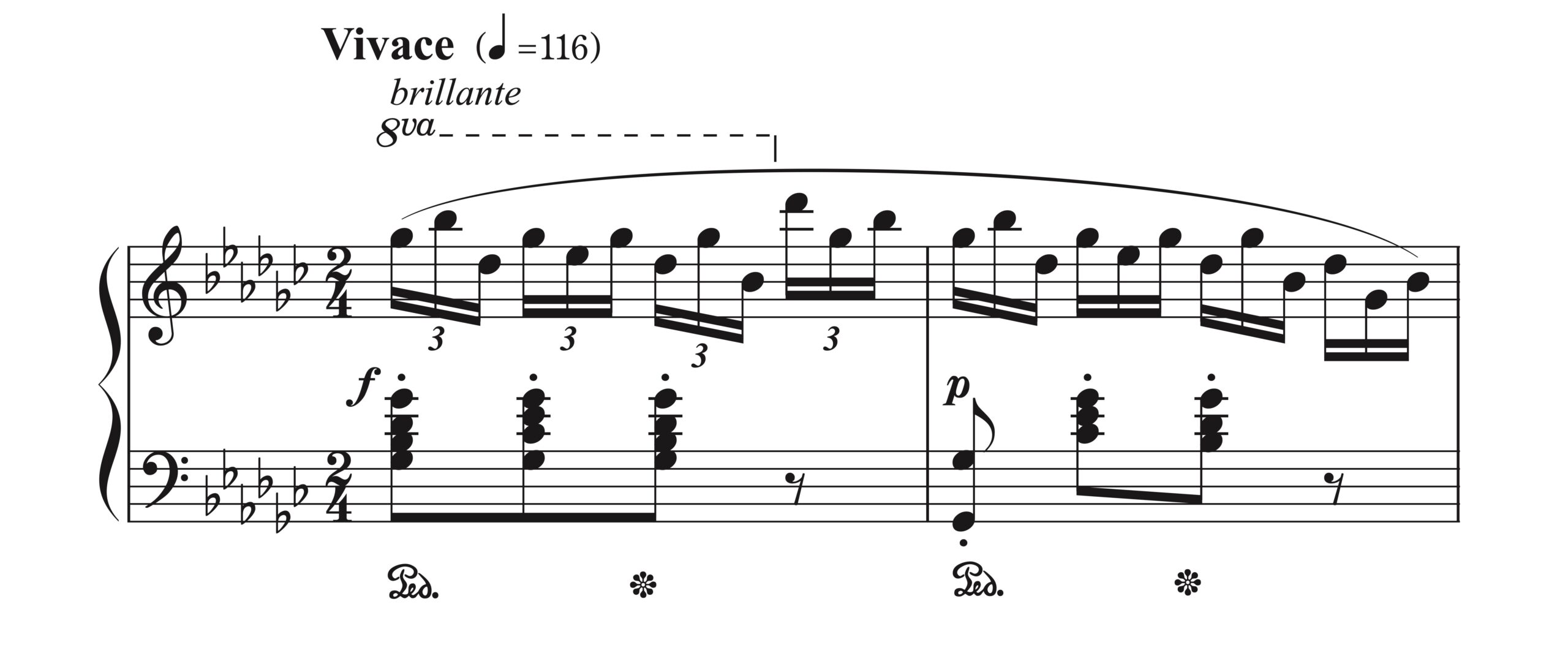

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ダンパーペダルの指示は、演奏テンポによって適切な使い方が変わります。パデレフスキ版などに書かれた1-2小節のペダリングは、相当速いテンポを想定したものです。

注意点

1拍目の裏でハーモニーが変化しているため、ゆっくりのテンポでは踏みっぱなしにすると濁ります。仕上げのテンポを考慮してペダリングを決定しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダンパーペダル 完全ガイド:音楽表現を豊かにする実践的ヒント集

「‣ 35. ペダリングは仕上げのテンポ次第で変わってくる」

‣ Op.10-9

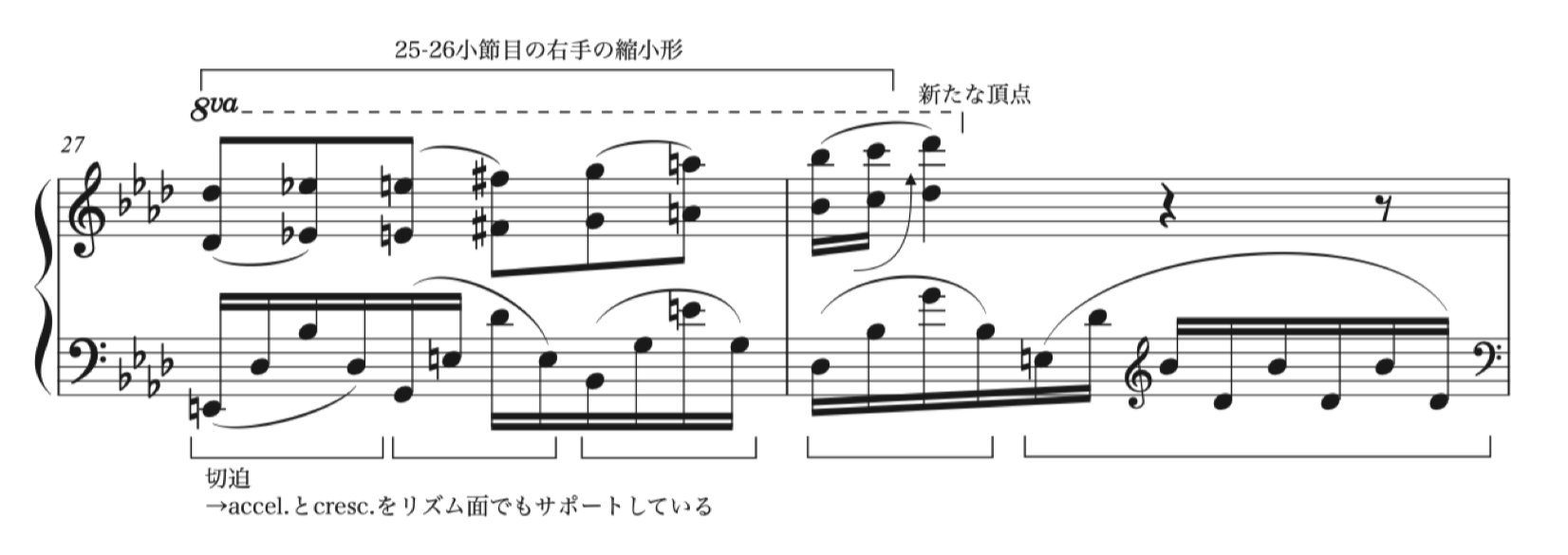

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27-28小節)

注目ポイントは、「リズム」と「フレージング」です。

カギマークを見てください。

ここまでは、「1小節を2等分する左手のリズム」でしたが、27小節目では、「1小節を3等分する左手のリズム」になっています。それにより、「バスの位置」がずれることで両手共にフレージングが変わり、リズムの感じ方が「切迫」します。ここでは、cresc. と accel. がかかっているので、これら2つの表現が「切迫」をサポートしているのです。

したがって、28小節目という一つの頂点へ向かって、ノンストップで弾き進めるべきだと分かります。

‣ Op.10-12 革命

1831年のワルシャワ陥落を背景に生まれた、激情を緻密な音楽語法で表現した作品です。ツェルニー40番修了程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・曲頭ではペダルを踏んでおいた状態で和音を弾き始め、インパクトのある開始を

・2の指の深い打鍵を意識、拍頭止め練習で速いパッセージを攻略

・73-77小節の弱音高速パッセージが最難関、音の欠けに注意

・問いと応えの表現では、ダイナミクス対比に加えリズムの弾き分けも効果的

・最初の1ページと最後の1ページを仕上げると、印象が大きく変わる

全体構成

A(1-28小節、序奏8小節を含む)- B(29-40小節)- A(41-84小節、序奏再現8小節を含む)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「革命のエチュード」演奏完全ガイド

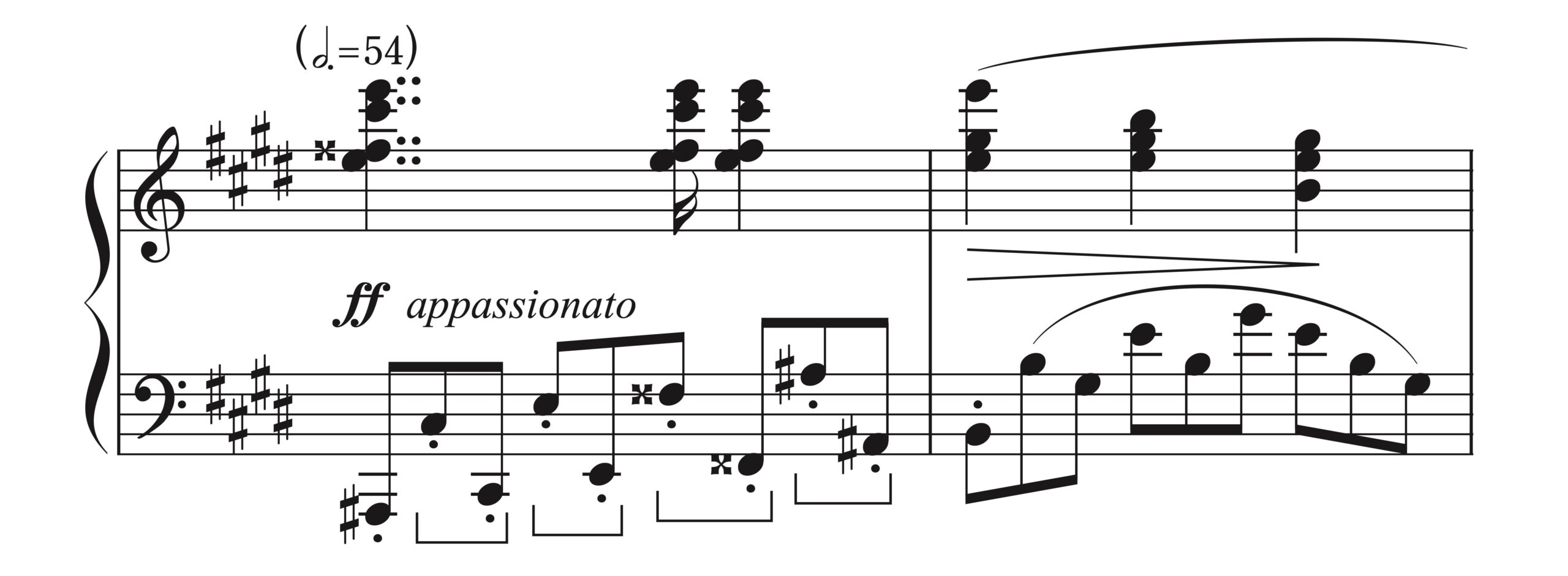

‣ Op.25-1 エオリアンハープ

風で鳴る楽器「エオリアンハープ」の名で知られる、繊細な響きが特徴の作品。ツェルニー40番中盤程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・全曲に渡るアルペジオでは指先に角度をつけ、指をベタッと伸ばさない

・1拍ごとに肘の回転を活用:左手は時計回り、右手は反時計回り

・内声は柔らかく、メロディとバスを響かせるバランス感覚

・34小節4拍目の appassionato が楽曲最大のクライマックス

・46小節2拍目からの同音型繰り返しは7回、カウントして暗譜ミスを防ぐ

・曲尾のトリルにフェルマータは不要、最終和音の伸ばしを活かす

全体構成

A(1-16小節)- B(17-35小節)- A(36-49小節)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「エチュード Op.25-1 エオリアンハープ」演奏完全ガイド

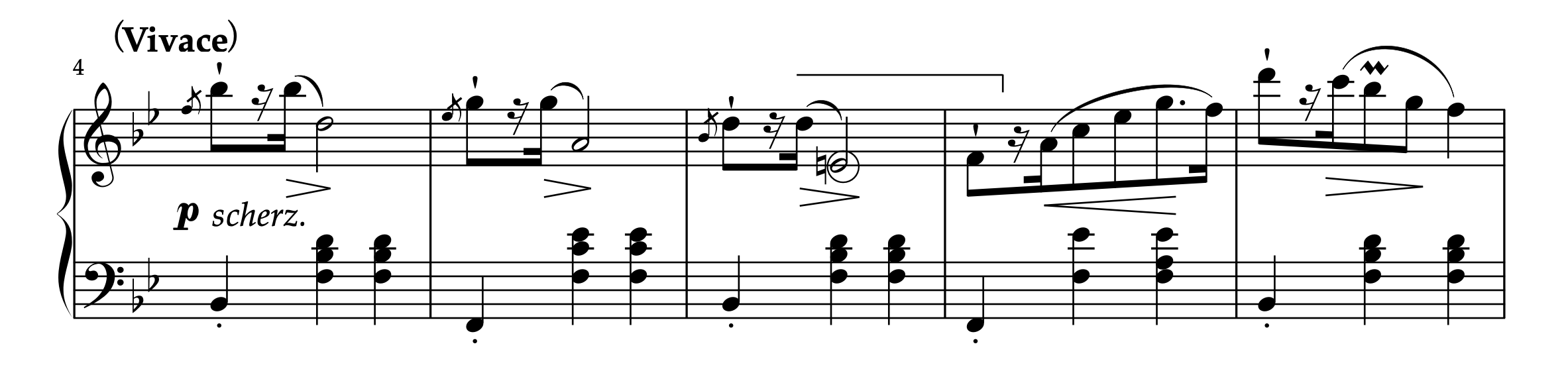

‣ Op.25-2

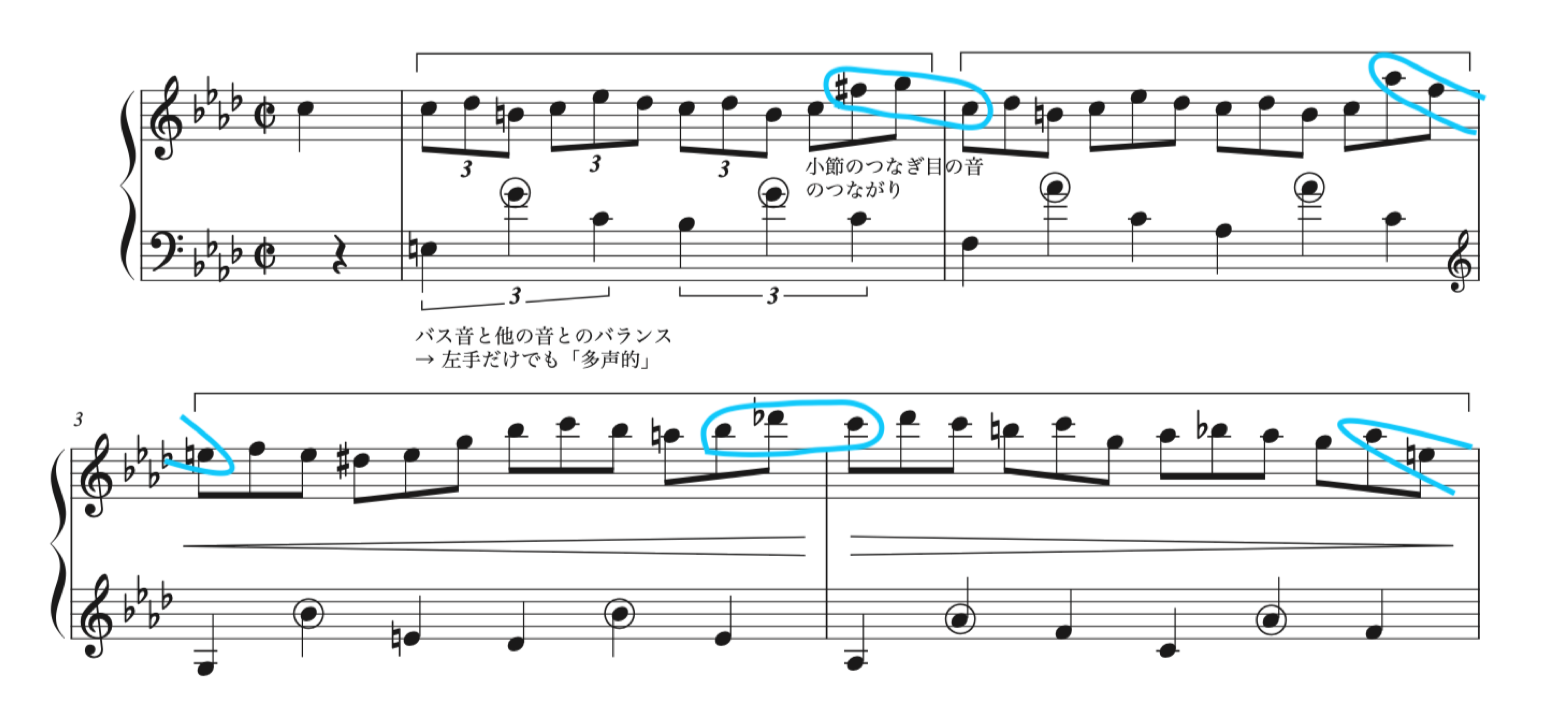

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ブルーで示したところは「小節のつなぎ目」ですが、こういったところで音楽が途切れてしまいがちです。指がしっかり乗っかりきっている打鍵を心がけて音楽を続けましょう。

左手は、「バスの音」を少し深めに演奏し、それ以外の音との「差」をつけることで立体的になります。左手だけで「多声的」な音型になっています。

左手の丸印をつけた音は目立たないように。これらの音をたどると、「So-La-Si-La」というラインになっています。どれか一つの音だけ大きく飛び出てしまわないように注意しましょう。

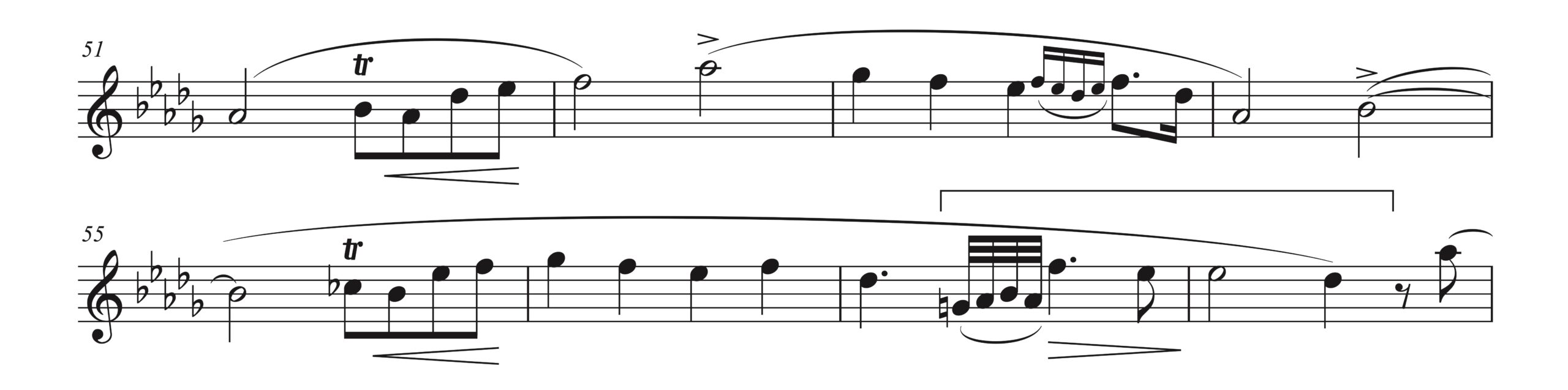

‣ Op.25-7

上声部と下声部の独立した二重奏が特徴です。フルートとチェロの対話を思わせる美しい作品で、ツェルニー40番修了程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・曲頭の小節線なし部分は、完全な自由にしてしまわず、音価は意識する

・「3連符×2」の動きは、6音を一つのまとまりとして歌わせる

・27小節目の58連符は「9-9-9-9-9-13」の配分を推奨

全体構成

序奏 – A(1-20小節)- B(20-44小節)- A’(45-68小節)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「エチュード Op.25-7」演奏完全ガイド

► ポロネーズ

‣ 第1番 嬰ハ短調 Op.26-1

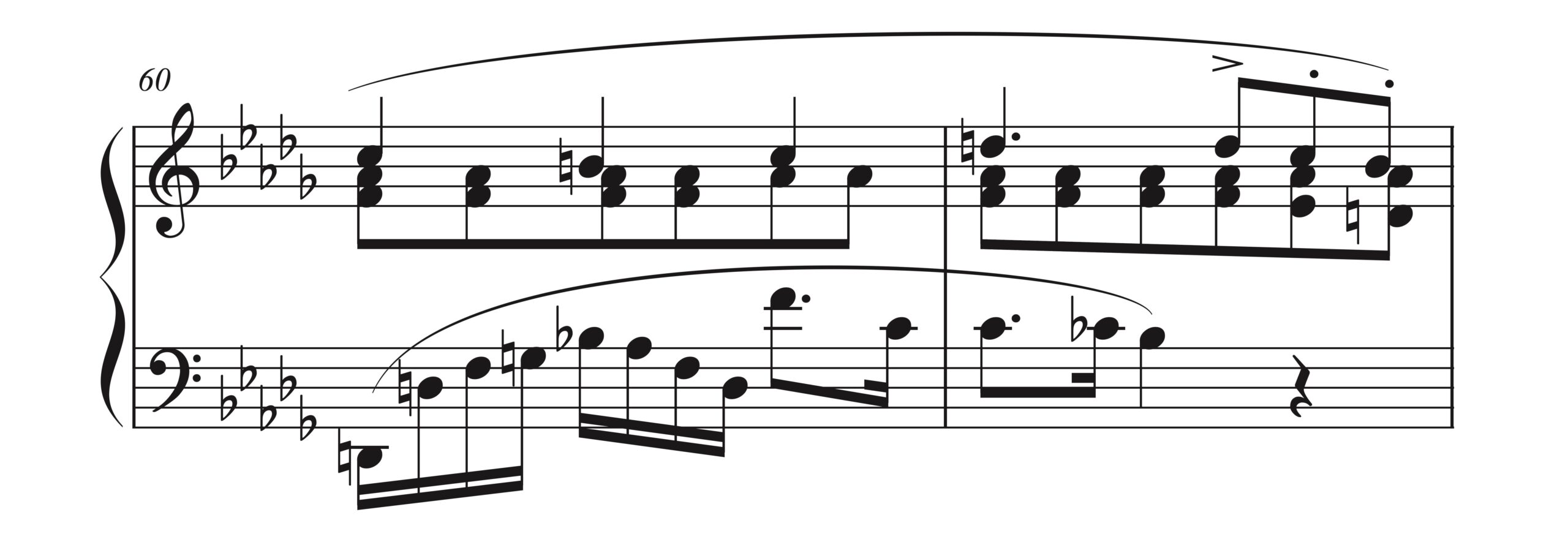

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、60-61小節)

61小節目のアクセント付きメロディは、強く弾くのではなく「少し長く留まる」と解釈するのがいいでしょう。強調の方法はダイナミクスだけでなく、時間の使い方(アゴーギク)でも実現できます。

演奏のヒント

フレーズを明確にするための音の扱いと時間の使い方を考えることで、自然なアゴーギクが生まれます。必ずしも強く弾かなくても歌うことができる方法を知っておくと、表現の幅が広がります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

『‣ 5. 「歌う」こととダイナミクスの関係』

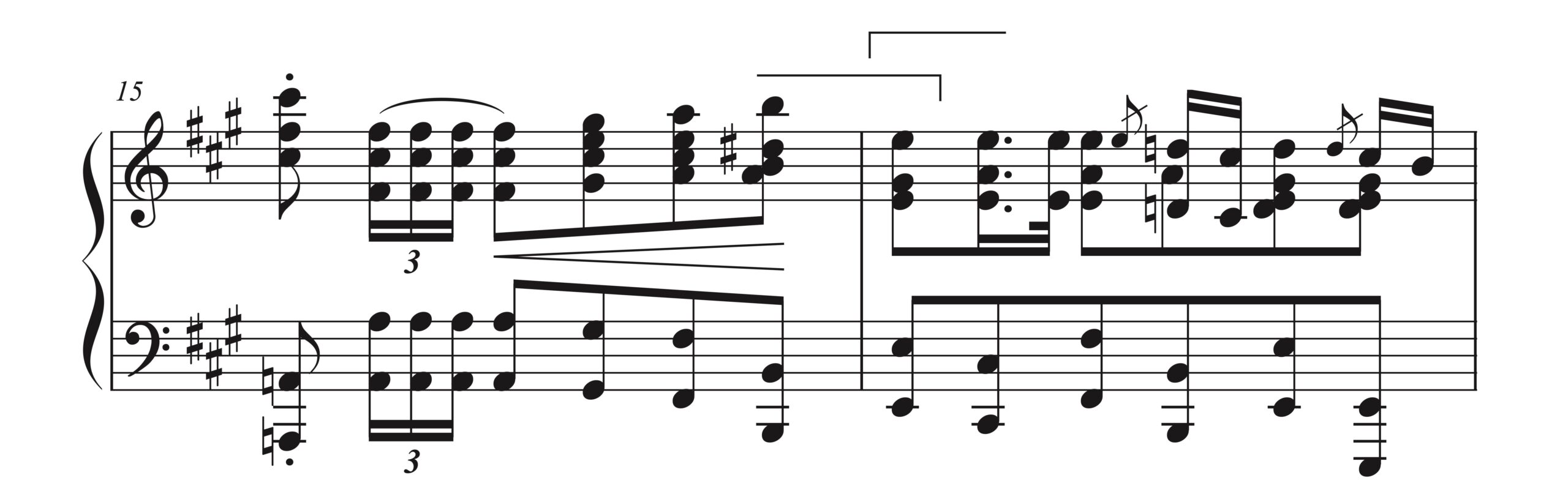

‣ 第3番 イ長調 Op.40-1 軍隊

「鎖のつなぎ目」とでも言えるような、「フレーズ終わり」であり「フレーズ始まり」でもある音は、あらゆる作品で見られます。16小節1拍目表は、これに該当します。

譜例(PD作品、Finaleで作成、15-16小節)

ここで注意しないといけないのは、楽曲分析の場合は「どちらとも解釈可能」という分析でいいのですが、演奏の場合はどちらにするか決めなくてはいけないということです。

ここでは、フレーズの終わりの音として飛び出ないようにフレーズをおさめるやり方をしている演奏が多い印象です。

16小節目は全体的に音楽が縦割りになりがちなので、手の運用として跳ねないようにし、横に長いフレーズを意識して演奏しましょう。

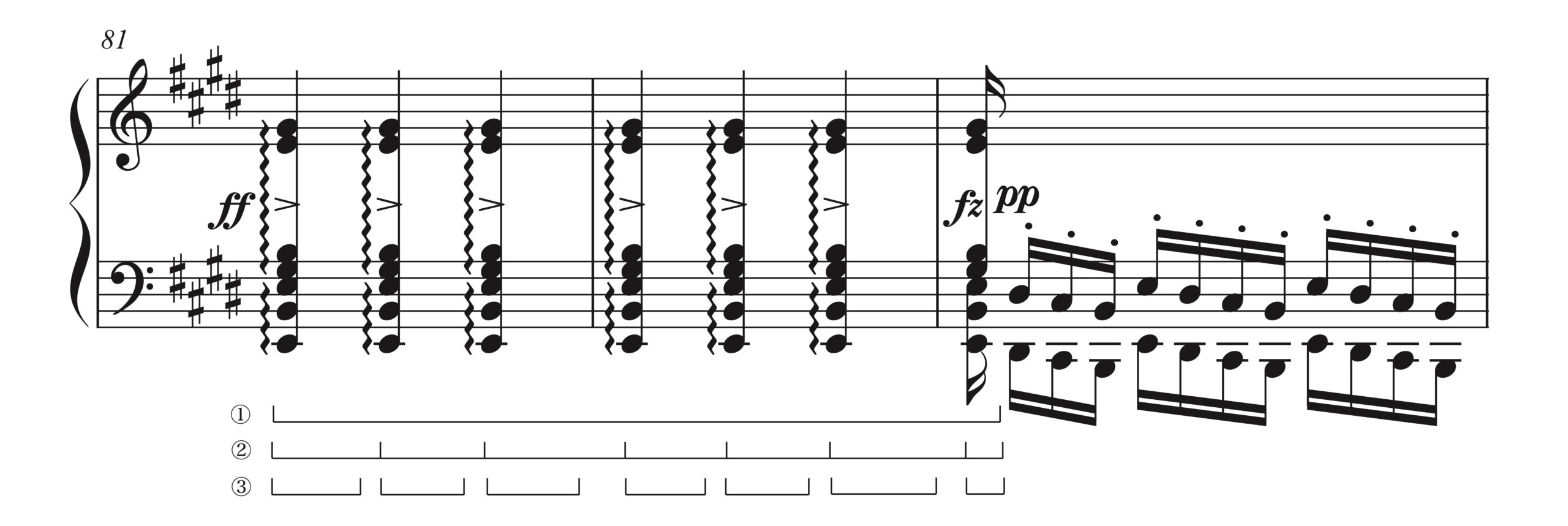

‣ 第6番 変イ長調 Op.53 英雄

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、81-83小節)

81-83小節の同じ形の和音連続には、様々なペダリングが適用できます。①踏みっぱなし、②発音ごとに踏み変え、③わずかな切れ目を残す方法など、それぞれ異なる表現が生まれます。

ペダリングの考え方

②や③のように発音に合わせて踏み変えると、各拍のビートが強調されます。中級以上では、楽譜に書かれたペダリングを疑いなく使うのではなく、様々な案を試してみましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダンパーペダル 完全ガイド:音楽表現を豊かにする実践的ヒント集

「‣ 30. あらゆるペダリングの可能性を軽視しない」

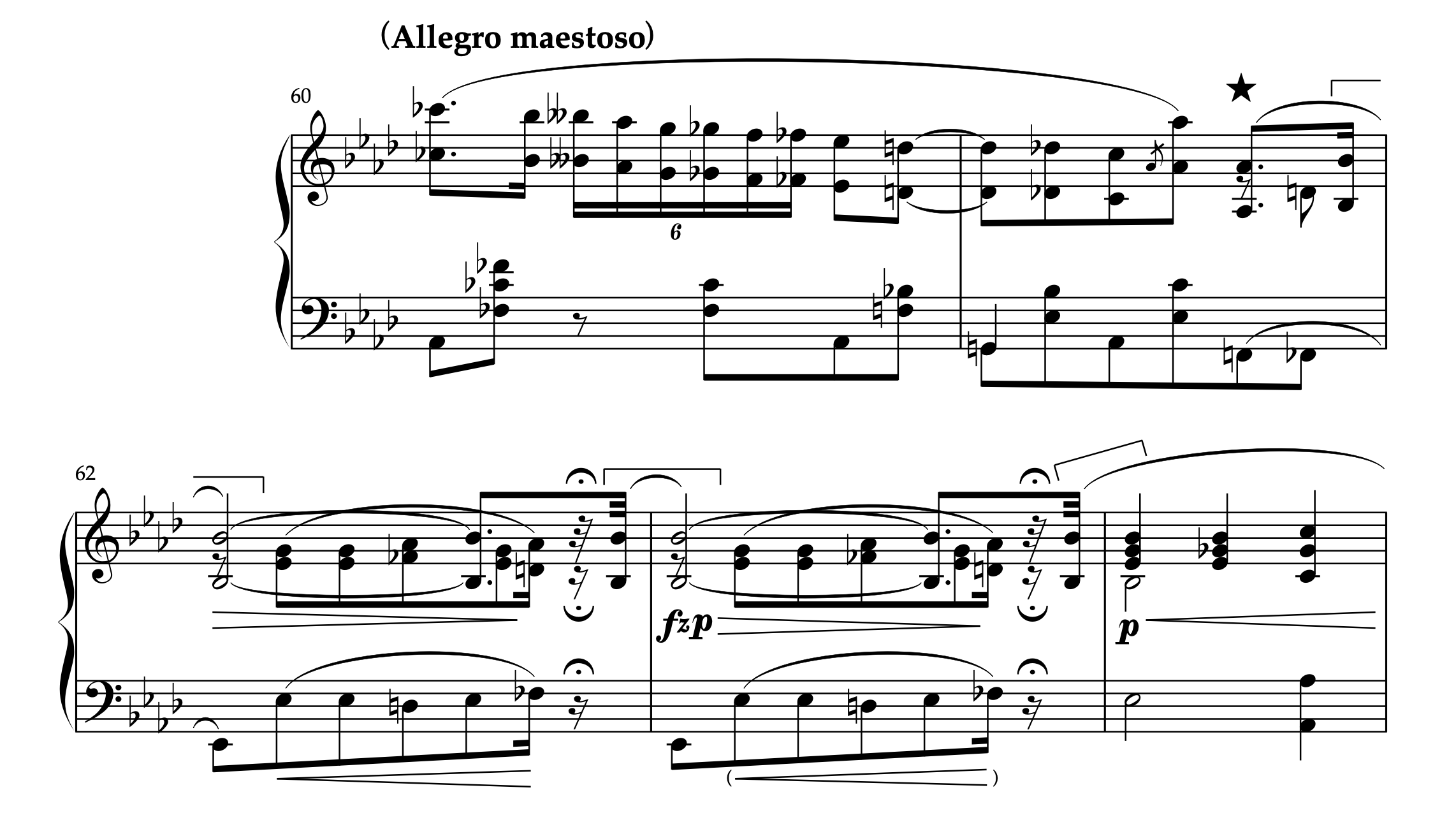

‣ 第7番 変イ長調 Op.61 幻想

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、60-64小節)

★印部分でリタルダンドする演奏が見られますが、音楽の構造から考えるとテンポをゆるめるべきではありません。62小節のフェルマータ付き休符がエネルギー解放の地点を示しています。

解釈のポイント

56小節から62小節の休符までノンストップで進むのが、音楽の作りに合っています。休符の書かれ方の違いから、テンポをゆるめるべきでない箇所を判断できます。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】楽曲分析の本質と実践法:より深い表現への道筋

『‣ 例2:ショパン「ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61 幻想」』

► マズルカ

‣ 変ロ長調 Op.7-1

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、4-8小節)

丸印で示した6小節目のE音は、非和声音の「倚音(いおん)」です。したがって、以下の2点を留意して演奏するといいでしょう:

・2分音符一杯、非和声音としての緊張感を保ち続ける意識を持つ

・次のF音に解決して緊張感が解放されることを意識する

この非和声音E音から解決するF音までが一つのまとまりで、7小節目のメロディA音から新しいフレーズが始まります。

また、譜例に見られる装飾音符はただの飾りではありません。以下のような役割を持っています:

・5小節目の装飾音Es音は、直前の2分音符D音を解決させる音

・6小節目の装飾音B音は、直前の2分音符A音を解決させる音

► ワルツ

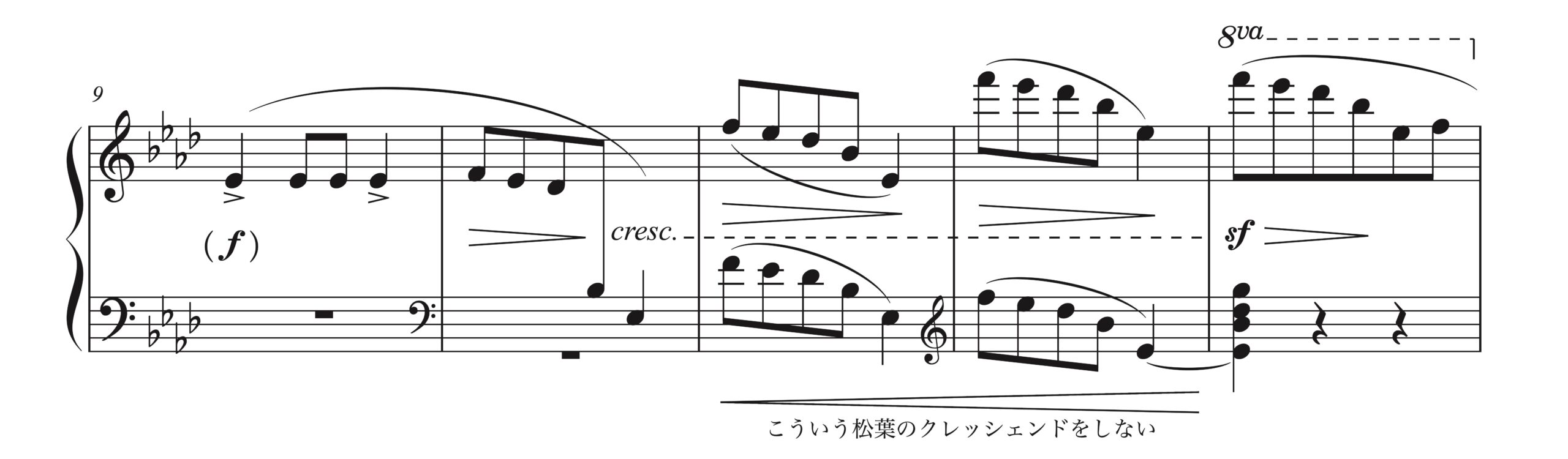

‣ 第2番 変イ短調 Op.34-1 華麗なる円舞曲

譜例(PD作品、Finaleで作成、9-13小節)

10小節の「cresc.」は、松葉記号ではなく文字表記が選ばれています。これにより、1小節ごとにブロックとして段階的にクレッシェンドし、各フレーズの形を保持できます。

演奏上の利点:

・フレーズ終わりの音を適切におさめられる

・11小節3拍目、12小節3拍目の音が不自然に突出することを防げる

文字によるクレッシェンドは、途中の表現に自由度を持たせる意図があります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】クレッシェンドの記譜法の違いから読み解く作曲家の意図

「‣ 基本的な解釈方法」

‣ 第6番 変ニ長調 Op.64-1 小犬

1846-47年に作曲されたショパン最後の作品集「Op.64」に含まれる、華やかなワルツです。ツェルニー30番中盤程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・序奏の最初のトリルは持続音の役割、フェルマータは不要

・最初のトリルの運指は、「232」ではなく、「132」で音の欠けを防ぐ

・プラルトリラーは簡略化した奏法が推奨される(下記の推奨記事で解説)

・B部は sostenuto でカンタービレに、メロディの2声的構造を意識

・122小節目のパッセージは「3・3・6・6・2・2・2」で区切る

全体構成

序奏(1-4小節)- A(5-36小節)- B(37-73小節)- 再現(74-121小節)- コーダ(122-125小節)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「小犬のワルツ」演奏完全ガイド

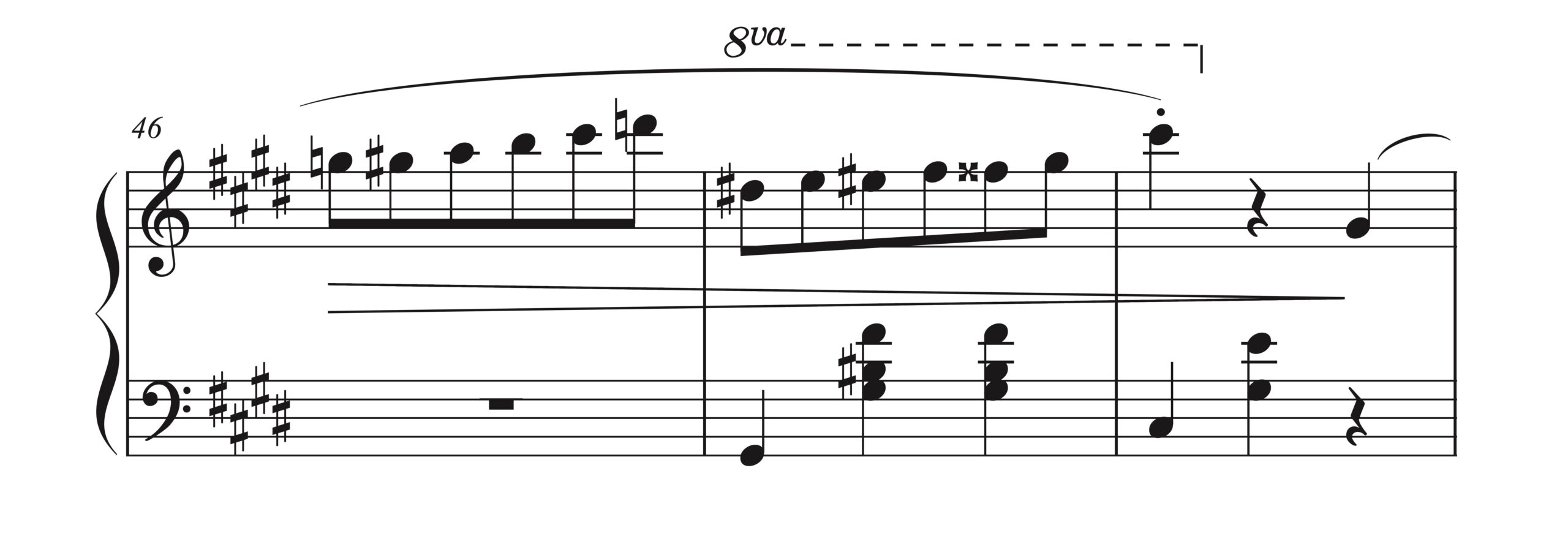

‣ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2

よく気になるのは、半音階を見た瞬間に機械的な弾き方になってしまう演奏が散見されることです。半音階は練習曲によく出てくるので、それが原因なのでしょうか。「メロディに出てくる半音階」には特に注意が必要です。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13-16小節)

メロディに「下行型の半音階」が使われている例です。

同曲で、メロディに「上行型の半音階」が使われている例も見てみましょう。

譜例(46-48小節)

これらのメロディに出てくる半音階は決して機械的に演奏されるべきものではなく、美しいウタを含んだカンタービレによる半音階です。「ゴリゴリゴリゴリ」と弾くのではなく、ダイナミクスの松葉を参考に音楽の方向性を見定めて消え入るようにしましょう。

半音階というのは決してメカニックの指向性が強い表現ばかりではありません。

‣ 第10番 ロ短調 Op.69-2

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭のアクセント付き音「D-Cis」は、2度下行の段階構造になっています。単に強調するだけでなく、D音よりCis音を控えめにしてバランスを取りましょう。

アクセントの表情

各小節3拍目のアクセントは次の1拍目を先取りする音(シンコペーション)です。「強く」ではなく「置くようなタッチで重みを入れる」イメージが、この楽曲の表情に合います。上からカツンと打鍵すると、曲想に合わない音色になります。

アクセントを見たら常に「どのような表情で強調すべきか」を考えましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 36. アクセント記号を見たら考えるべきこと」

► ノクターン

‣ 第1番 変ロ短調 Op.9-1

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

曲頭メロディのスラーとスタッカートの同居は、「音を切る」意味ではありません。ダンパーペダルで音をつなぎつつ、手は「スラースタッカート」で演奏することで、「音はつながっているが軽い空間性のある音」を作ります。

音色操作の意図

ペダル使用時のスラースタッカートは、指レガートよりも音の粒が明瞭に聴こえます。ペダル使用下での「スラー+スタッカート」または「スタッカート」は、多くの場合、音色操作(トーンコントロール)の意図と解釈しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】スタッカートを理解する:奏法、テクニック、音楽的解釈の深堀り

「‣ 5. スタッカートとペダルの同時指示」

‣ 第2番 変ホ長調 Op.9-2

1830-31年作曲。ショパンのノクターンで最も知られた作品で、基本旋律を変奏させていく即興的な構造を持ちます。ツェルニー30番中盤程度から挑戦できます。

主な演奏ポイント:

・冒頭のフレーズ構造:4つの小フレーズが大フレーズを形成

・バスラインのバランスに注意、バス同士の横のつながりを意識

・メロディとバスのタイミングをずらすのは、原則フレーズ始まりのみ

・曲頭のアウフタクトのB音は8分音符、あまりにも長過ぎると不自然

・12-13小節のアウフタクトは「期待感醸成」の助走

・カデンツァは区切りを決めて練習、全体を一つのフレーズとして大きくとる

全体構成

A1(1-4)- A2(5-8)- B1(9-12)- A3(13-16)- B2(17-20)- A4(21-24)- C1・C2(25-32)- カデンツァ – 終結部

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」演奏完全ガイド

‣ 第7番 嬰ハ短調 Op.27-1

譜例(PD作品、Finaleで作成、45-46小節)

45-46小節の左手パッセージは、跳躍音程に着目するとオクターブで跳んでいることが分かります。「Cis E Fisis Ais」という親指の音を覚えるだけで効率的に譜読みできます。

グルーピング発見の重要性

効率良い譜読みはグルーピングの発見に限ります。1音ずつ読みつつ、カタマリで抜き出す視点も忘れずに。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】譜読み力を劇的に向上させるための完全ガイド:基礎から応用まで

「‣ 24. 効率良い譜読みは、グルーピングの発見に限る」

‣ 第8番 変ニ長調 Op.27-2

譜例(PD作品、Finaleで作成、15小節目)

15小節の和音連打でトップノートが同音連打になっている箇所は「持続音」の役割です。減衰楽器であるピアノの特徴を踏まえた記譜で、必要以上に際立たせるべきではありません。

練習方法

意識を動く声部へ傾けて歌い、その中で同音連打にも触れるイメージ。原曲の運指で、同音連打を伸ばしたまま動く声部を練習してみましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】その和音のトップノートは本当に際立たせるべきなのか?

「‣ 際立たせるべきでないことが明らかな例①」

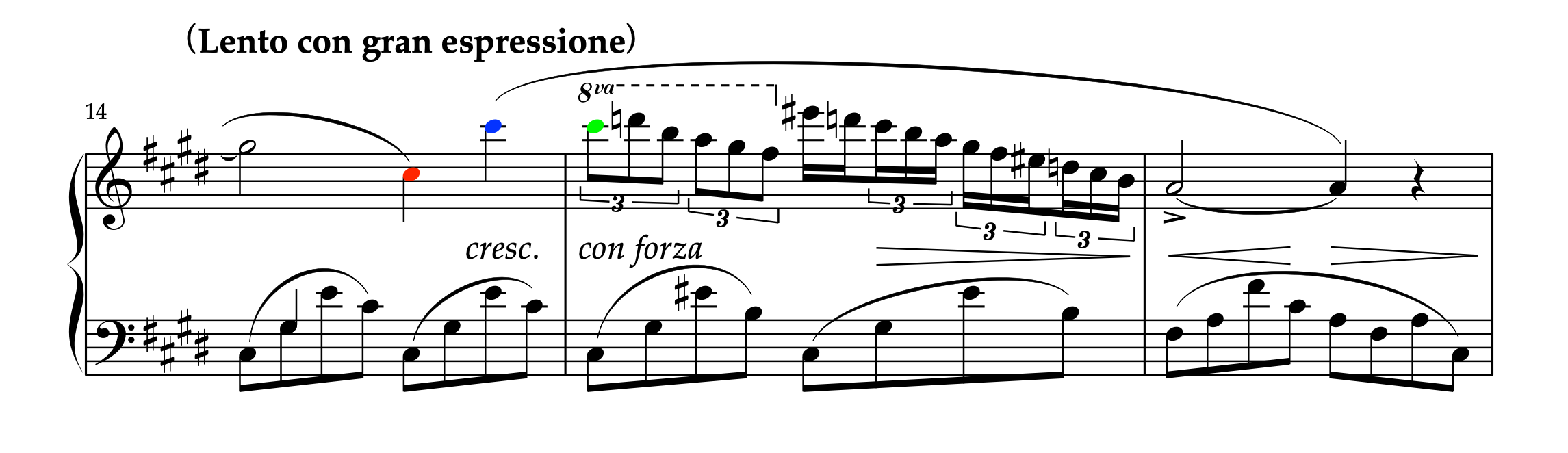

‣ 第20番 嬰ハ短調 レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ(遺作)

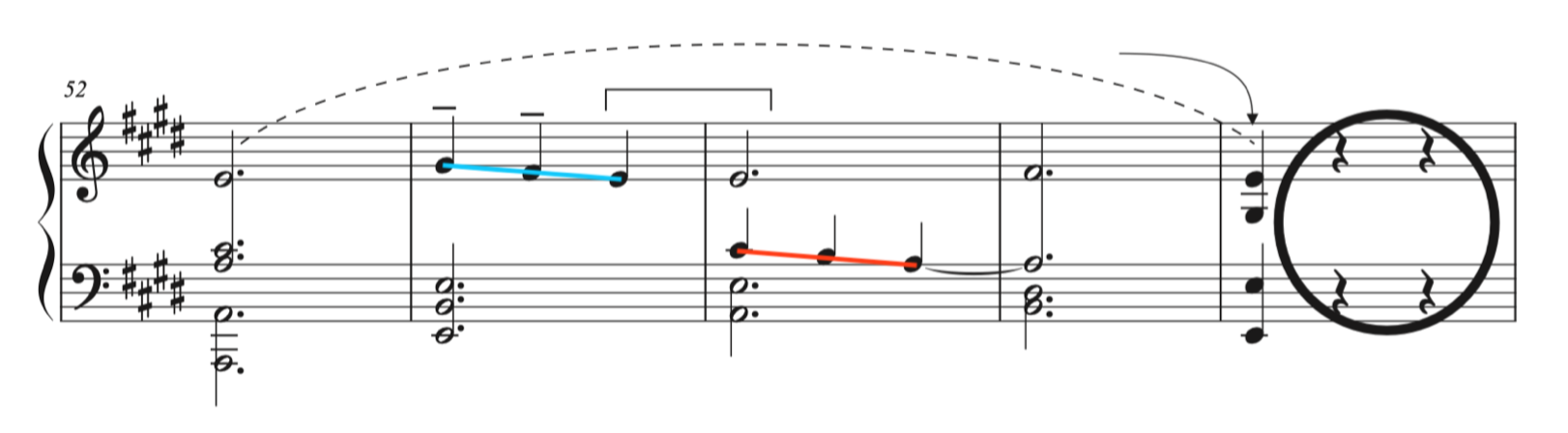

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、14-16小節)

【3つのCis音の表現的差別化】

カラー音符で示したように、メロディでは14小節3拍目からCis音が3連続演奏されます。これらを同じように並べてしまうのではなく:

・レッド音符のCis音:前からのフレーズの終わりなので静かに柔らかく

・ブルー音符のCis音:次の小節へ向かう準備音として、レッド音符よりは深く

・グリーン音符のCis音:con forza とともに最も高いCis音であることを示す強めの表現

段階的に:レッド<ブルー<グリーン

【音価による accel. を見抜く】

この箇所では、「8分音符による3連符」→「16分音符」→「16分音符による3連符」といったように、テンポ自体は変わっていなくても、音価の変化によって accel. しているように聴こえます。

このような表現を見つけ出すことがポイントです。例えば、「音価で accel. しているから、次の小節へ入るときには変な間(ま)を空けないほうが音楽的」などと、音楽解釈の参考になるからです。

► プレリュード

‣ 第4番 ホ短調 Op.28-4

気品ある悲しさを持つ旋律が特徴的な作品。ブルグミュラー25の練習曲修了程度から挑戦できます。

演奏のヒント:

・曲頭のアウフタクトの弾き方で、曲全体の音色とテンポの基準が決まる

・メロディの半音の動きが特徴、左手との共通要素

・左手の連打は持続音の役割、鍵盤近くから押し込むように

・12小節目のアクセントは「重みを入れてやや長く留まる」アゴーギク解釈

・21小節目は偽終止で一瞬光が差す明るさ

・エンディングは pp 、打鍵速度ゆっくりで柔らかく

・メロディの動きに沿ってマーカーを引くとエネルギーの動きが明確に

全体構成

前半(1-12)- 後半(13-23)- エンディング(24-25)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン「24のプレリュード 第4番 ホ短調 Op.28-4」演奏完全ガイド

‣ 第7番 イ長調 Op.28-7

ショパン入門に最適な作品。わずか16小節、速いパッセージがないうえに、有名で練習しやすい楽曲です。

練習のコツ:

・片手ずつ覚えるまでピカピカにしてから両手で合わせる

・運指は毎回同じで練習する

・12小節目の親指2音同時押さえが難しい場合は、左手でとる、または手の交差で解決

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ショパン初心者のための第一歩:前奏曲集 第7番 完全解説

‣ 第15番 変ニ長調 Op.28-15 雨だれの前奏曲

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-67小節)

64-67小節の右手親指の同音連打は、指先だけでなく「わずかな手首の回転とともに親指を根本から動かす」イメージで打鍵します。

手首と親指の協調

親指は手首と直結しているため、根本から使うと自然にわずかな手首の回転を伴います。余分な大きな動きをつけず、適切な加減を探りましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】同音連打の基礎と応用

「‣ 15. 同音連打における手首と親指の協調」

► 即興曲

‣ 第4番 嬰ハ短調 遺作 Op.66 幻想即興曲

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、51-58小節)

57小節1拍目でフレーズが終わったと見せかけた後の付加部分(カギマーク部分)は、さりげなく演奏します。大きくすると尻もちをついたような表現になるため注意が必要です。

フレーズ終わりの付加

このような「フレーズ終わり部分での付加」は、多くの作品に見られる技法です。そのフレーズを終わらせるにあたってどのような表現がふさわしいか考えましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】演奏におけるフレージングの深い理解と実践テクニック

『‣ 20. フレーズ終わりの「付加」はさりげなく』

► バラード

‣ 第1番 ト短調 Op.23

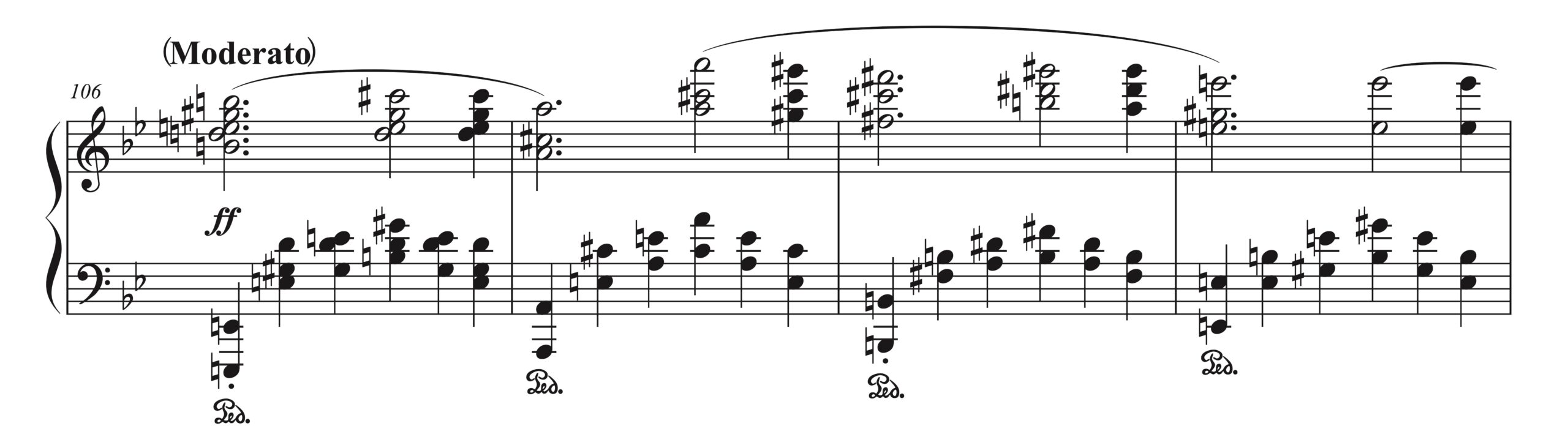

譜例(PD作品、Finaleで作成、106-109小節)

譜例で見られる「跳躍を含む音数の多い和音伴奏」は、フレージングを観察してひとかたまり一息で求めるテンポで弾けるよう練習します。

練習のポイント

1小節または2小節ひとかたまりで区切って練習し、短い単位に集中。左手パートを先に暗譜するくらい練習すると効果的です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

「‣ 24. 音数の多い和音伴奏をモノにする方法」

‣ 第2番 ヘ長調 Op.38

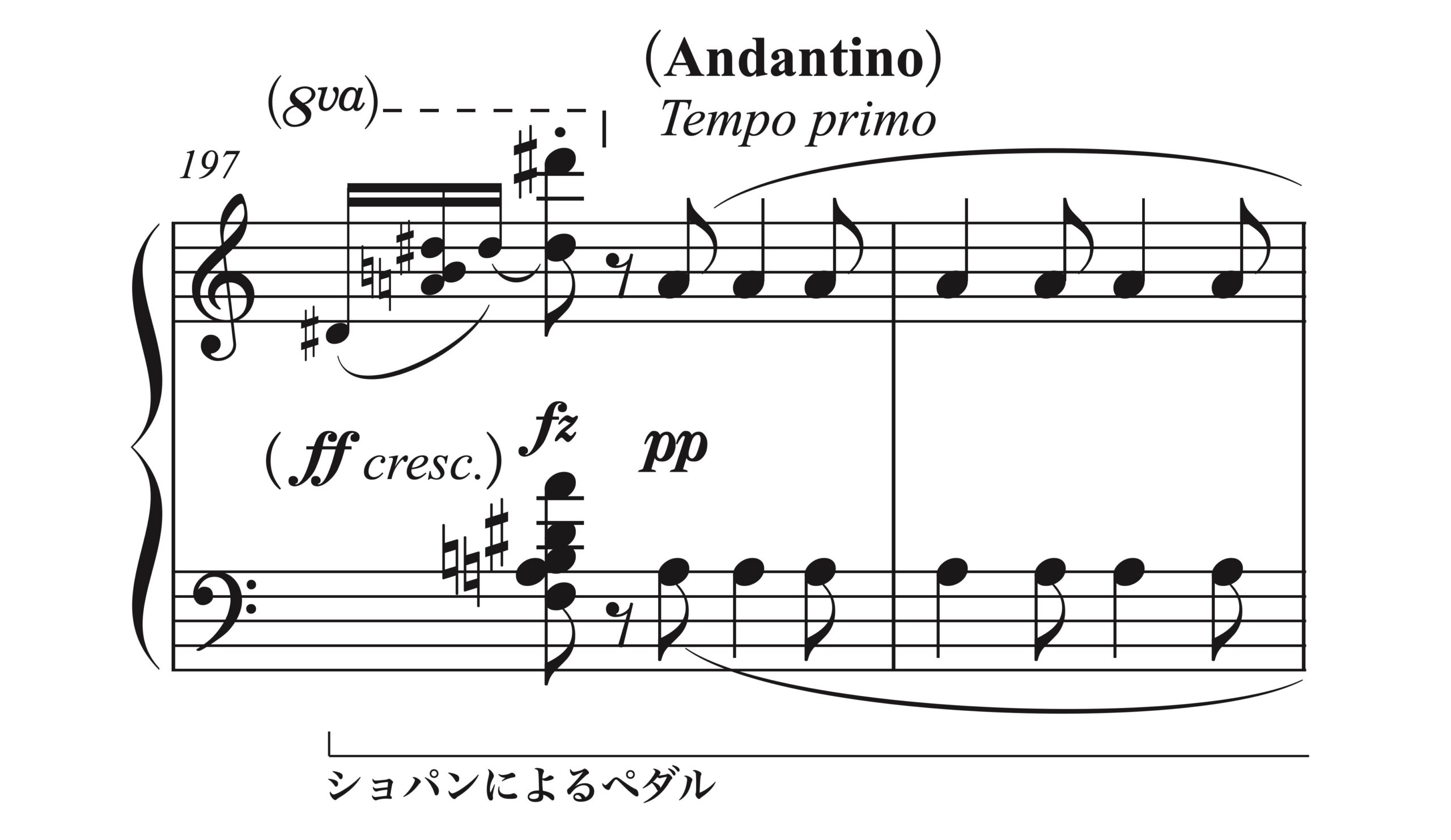

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、197-198小節)

197-198小節のペダリングは、pp のA音が最初は明瞭に聴こえず、直前の強奏が減衰するにつれてだんだん姿を現す「グラデーション効果」を狙っていると解釈できます。

ショパン自身によるペダリング解釈

必ずしもすべての音が明確に聴こえなくても表現が成立する視点を持つことも重要です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】作曲家自身によるペダリング指示を読み解く

「‣ 5. ショパンのペダリング解釈:音の微妙な現れと音楽的グラデーション」

‣ 第3番 変イ長調 Op.47

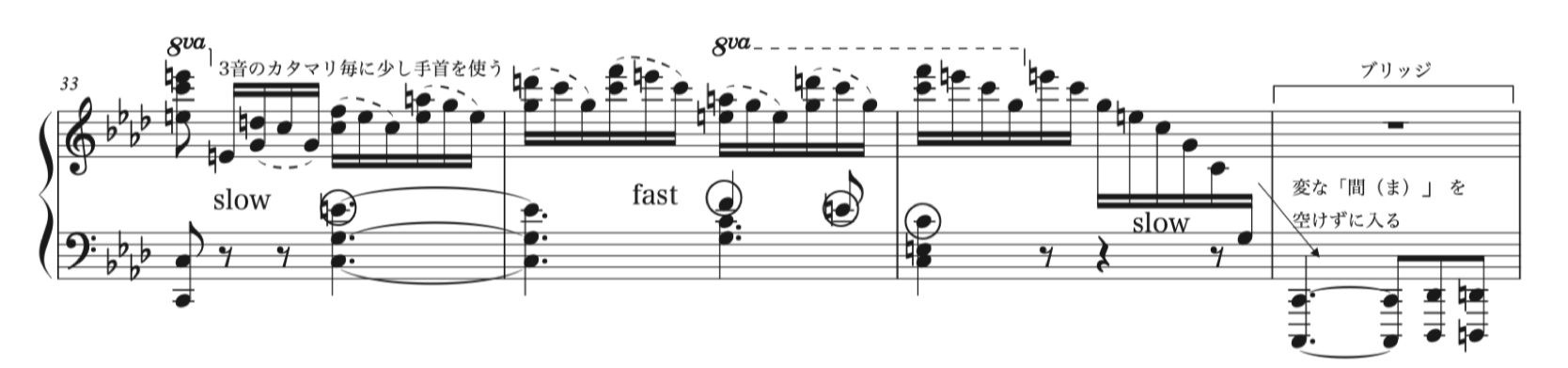

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、33-36小節)

右手は、点線スラーで示した3音のカタマリごとに少し手首を使うと演奏しやすくなります。使い過ぎるとバタバタしてしまうので、一番しっくりくる度合いを探ってみてください。

左手の丸印をつけた音は「メロディ」なので、埋もれてしまわないように。右手のパッセージを柔らかく演奏することで相対的に左手を際立たせることも重要です。

譜例で「slow→fast→slow」と書いた箇所は、「ゆっくりから始まり、少しまいていき、またゆっくりにする」ようにまとめると音楽的です。ただし、やり過ぎると不自然ですし、譜例に書き込んだslowやfastの文字の位置はあくまで目安なので、耳で判断しながら調整してください。

‣ 第4番 ヘ短調 Op.52

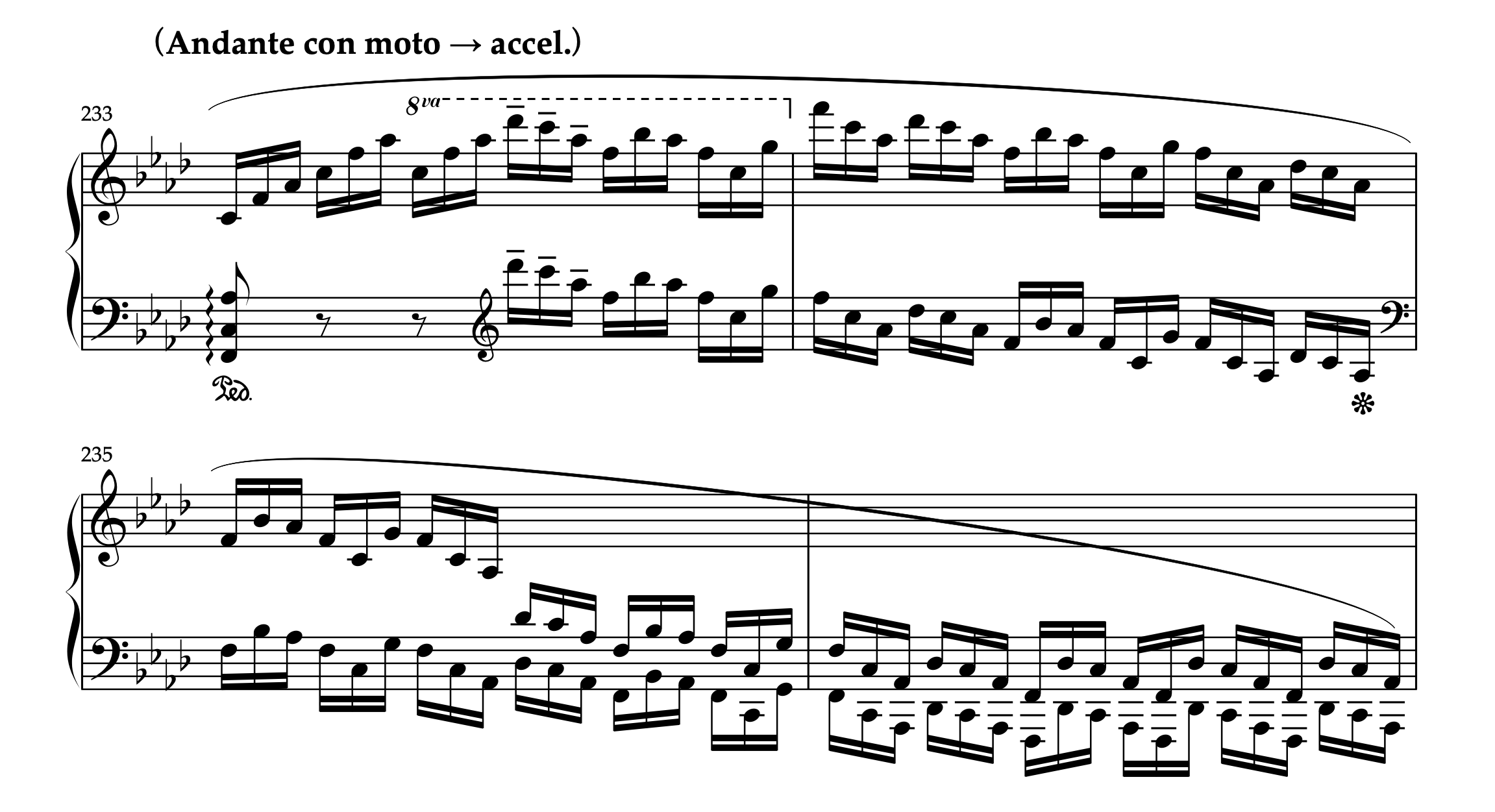

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、233-236小節)

233-236小節のクライマックスでは、譜例で補足したように、降り始めの最初の2-3音にテヌートを入れて確実に打鍵し、その後は自然な加速で流れを作ります。

クライマックスのテヌート入れ

山場でのアゴーギク表現を作り、しっかり鳴らせます。音楽の流れが止まるほど極端に引き伸ばさないよう注意しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

「‣ 12. クライマックスにおけるテヌート」

► スケルツォ

‣ 第1番 ロ短調 Op.20

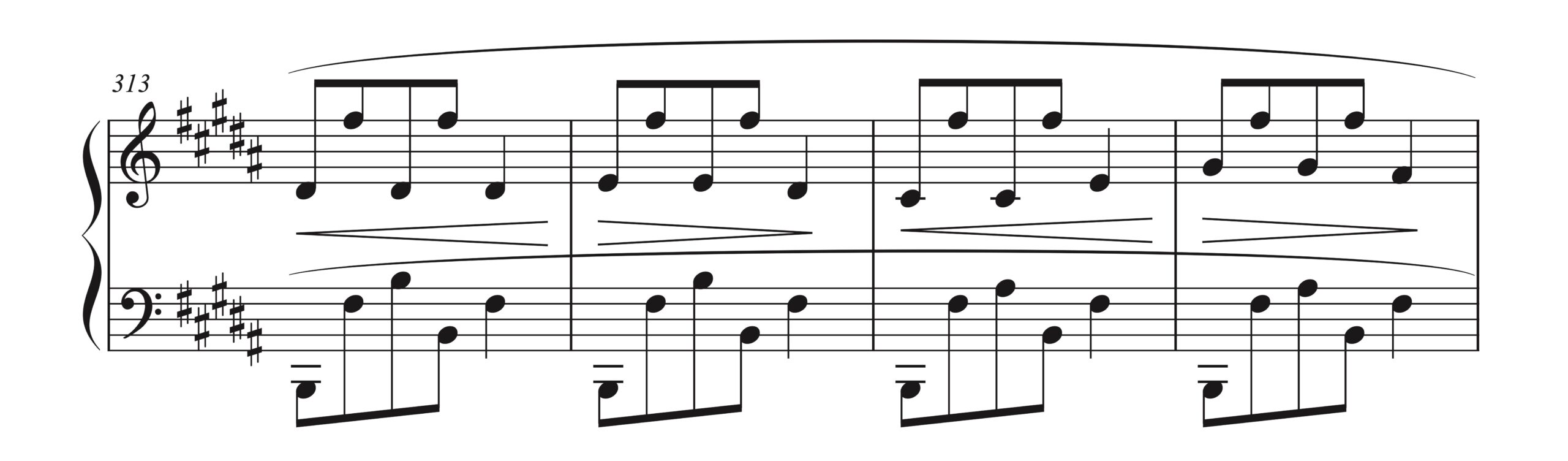

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、313-316小節)

313-316小節では、松葉記号が2小節毎に同じように書かれています。しかし、メロディの起伏を考えると、音楽的には最後の小節頭に重心をかけるべきです。

松葉の後ろの音楽表現

2つ目の小節のデクレッシェンドを少なめにするか、3つ目の小節のクレッシェンドを多めにして、表面的でない演奏を目指しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 64. 松葉の後ろにある音楽表現を読み取る」

‣ 第2番 変ロ短調 Op.31

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、117-121小節)

譜例のような「両手で受け渡しながら展開するメロディ」では、「つなぎ目」を意識します。これらの音を明確に発音すると、ウタの表現になり輪郭が明確になります。

歌い方のヒント

「強く」ではなく指圧を深くするイメージで、つなぎ目をやや強調しましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ソロ楽曲における伴奏部分の表現技術と楽曲理解

「‣ 10. 歌うべきところが分かりにくいメロディの歌い方」

‣ 第3番 嬰ハ短調 Op.39

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、52-56小節)

ブルーで示したメロディを、レッドで示した箇所で「模倣」しています。

メロディのカギマークで示した箇所はE音を連打しますが、同じ音質で並べないようにしましょう。54小節目のE音のほうにより重みが入ります。「強拍」にあり、なおかつ「長い音価」だからです。

譜例の「丸印をつけた休符」は重要です。というのも、57小節目からは「スタッカート混じりのフレーズ」になり雰囲気が変わるので、休符をしっかりとることで「対比表現」が強調されるからです。

‣ 第4番 ホ長調 Op.54

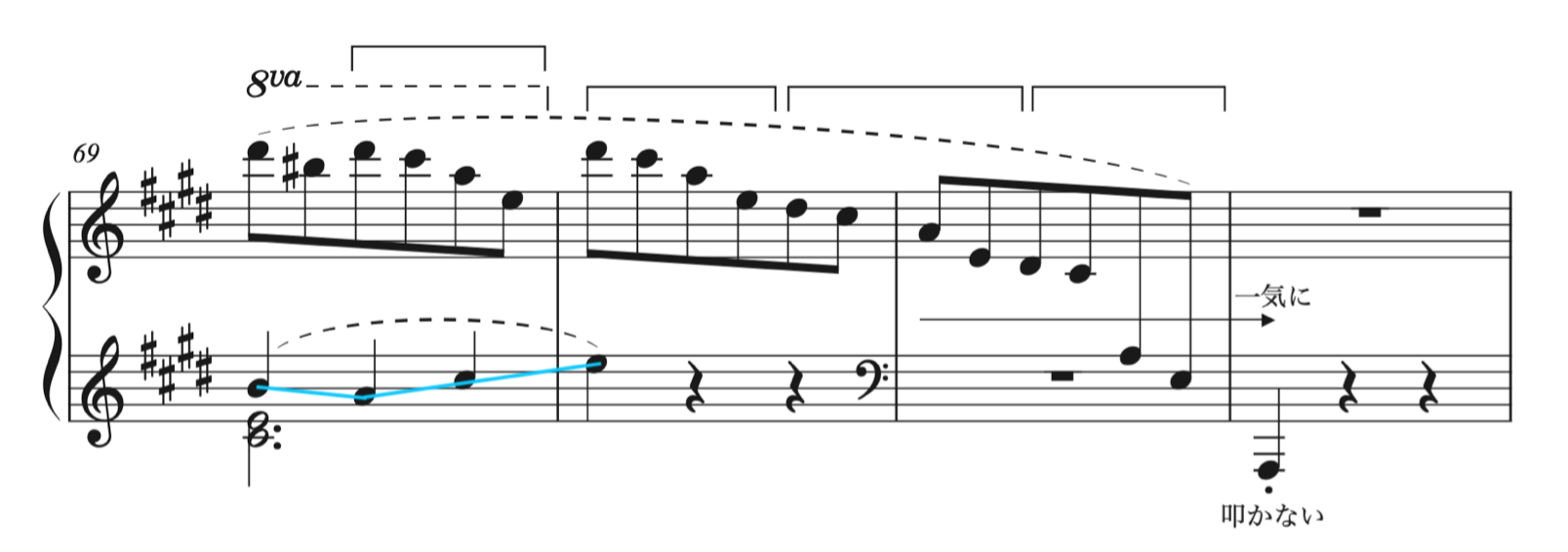

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、69-72小節)

ここでの右手のパッセージは、成り立ちさえ分かってしまえば怖くありません。カギマークで示したように、「Re-Do-La-Mi」という4音が音域を変えながら繰り返されているだけです。

4音ずつにアクセントはつけず、全体を「1本の線」のように一息で演奏しましょう。ノンストップで72小節目へ入ると音楽的です。こういったパッセージでは、指をベタッとせずに「角度」をつけて演奏すると効率よく打鍵できます。

左手のブルーで示したところはカンタービレで。このメロディは後ほども展開されて出てくる重要な素材です。

► ソナタ

‣ 第2番 変ロ短調 Op.35

· 第3楽章 葬送行進曲

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、37-38小節)

丸印で示したB音の前で様々な装飾がされていますが、仮に、8分音符装飾音として書かれている直前のC音を省略して弾いてみてください。

たった一音を省いただけで、丸印で示したB音の意味が全く変わってしまうと思いませんか。装飾音C音の効果で、B音の訴えかけが強化されるのです。

一般的には、装飾音が入ることで「長く続くトリルによる持続効果」や「旋律を飾る効果」など、あらゆることを表現できます。一方、上記のような感覚に訴えかけてくる効果についても感じ取るようにしましょう。

「その装飾音があることで生まれる感覚的表現を感じ取る」のが、譜読みで読み取るべき隠れた課題となります。

‣ 第3番 ロ短調 Op.58

· 第1楽章

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、41-44小節)

41-44小節のフレーズには2つの頂点候補があります。①音程的に最も高い音、②小節頭の強拍。どちらに頂点を作っても間違いではありませんが、「頂点を作る理由」を説明できることが重要です。

頂点の位置

音楽的根拠を持って頂点を決定し、その理由を明確にしましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 7. ワンフレーズメロディにある2つの頂点」

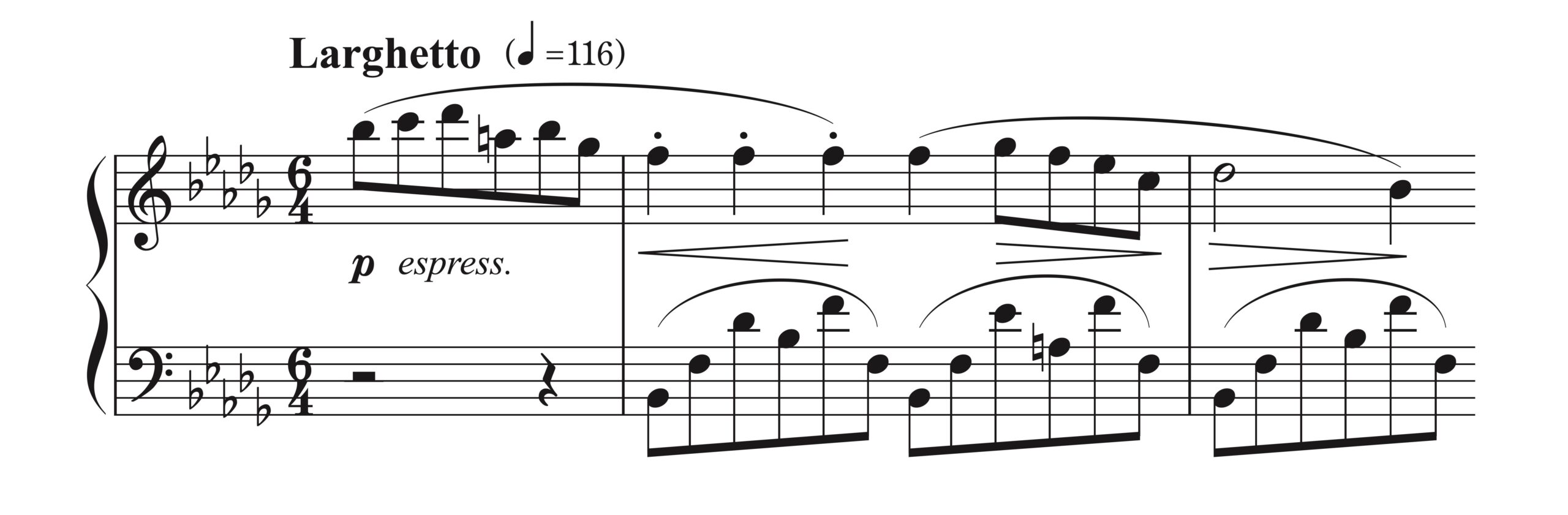

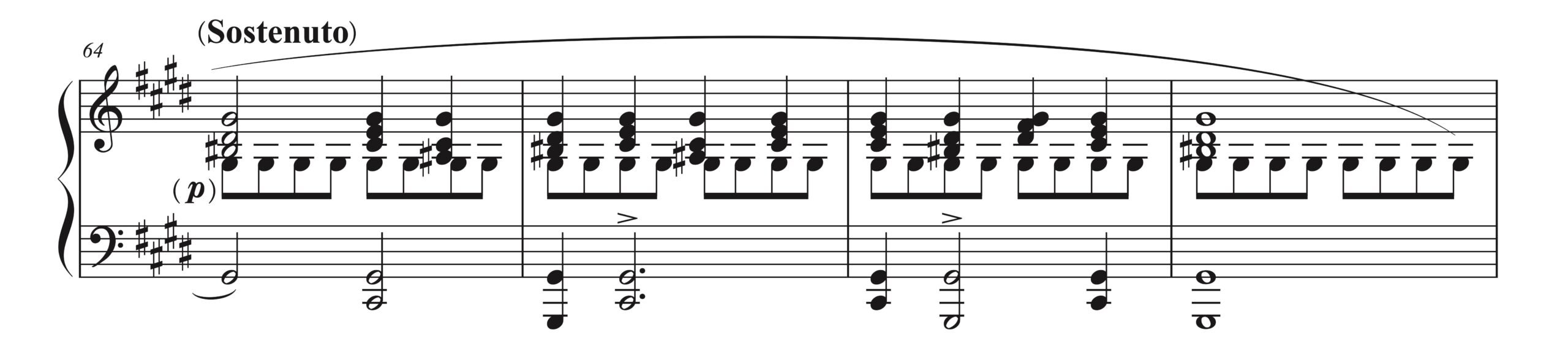

· 第4楽章

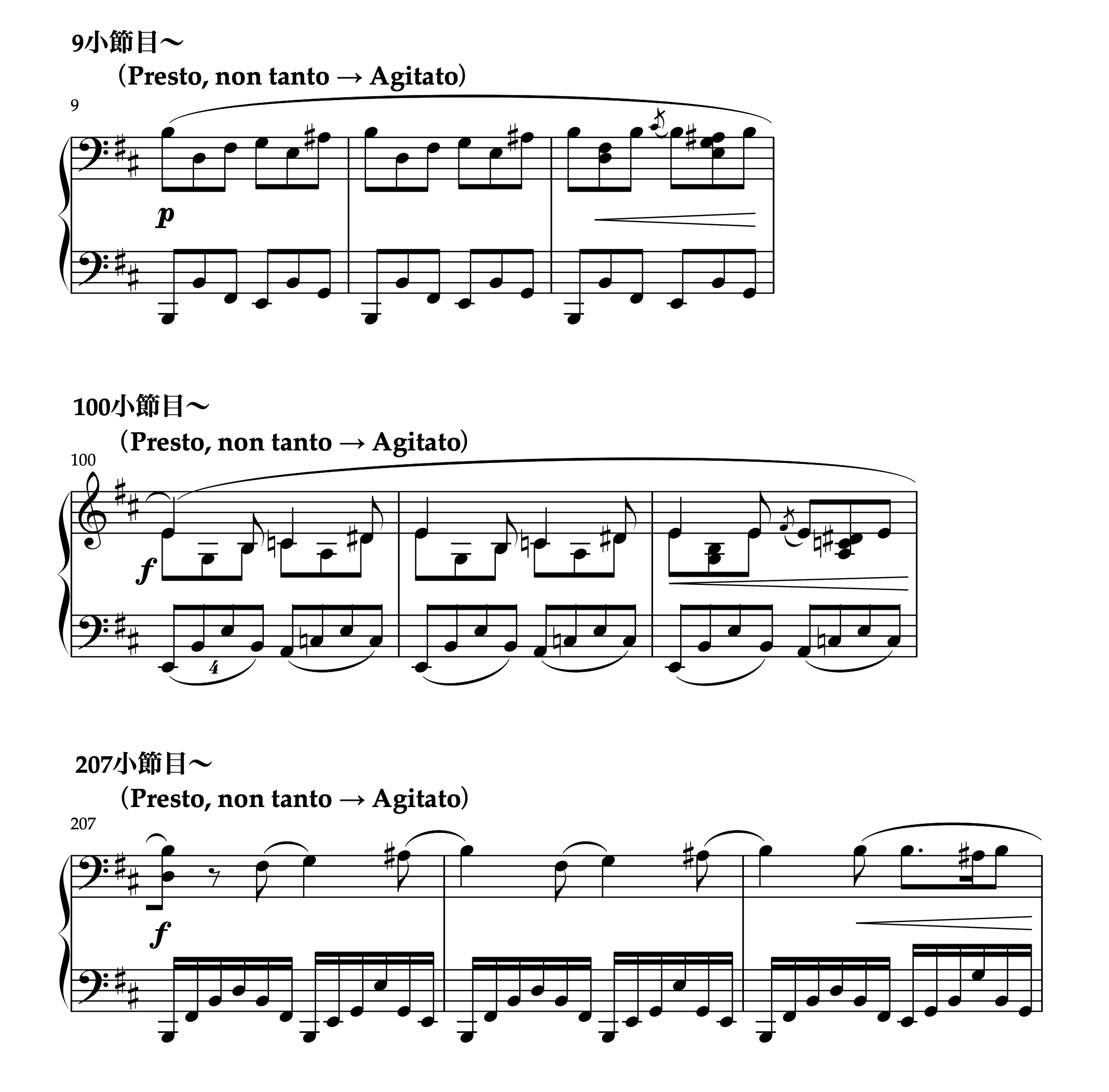

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、9-11小節 100-102小節 207-209小節)

この楽章の構造的特徴は、基本テンポを保ちながら左手伴奏の音価が段階的に細分化されることにあります。そこがこの楽曲の美しさと言っていいでしょう。

楽曲進行における伴奏の音価の変化:

・9小節目〜:8分音符の伴奏

・100小節目〜:8分音符の4連符による伴奏

・207小節目〜:16分音符の伴奏

この構造により、テンポ自体は変わらずとも音楽に推進力と緊張感が生まれます。

演奏上の注意点

左手の音価が細かくなっても、基本テンポは一定に保つことが重要です。音価の細分化に引きずられてテンポが遅くなってしまうと、作曲家が意図した構造的効果が損なわれてしまいます。音価の変化による自然な推進力を活かし、楽曲全体の大きな流れを意識した演奏を心がけましょう。

► 終わりに

ショパンの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント