【ピアノ】トップノートにきていない重要音を確実にピックアップする方法

► はじめに

ピアノ演奏において、メロディが常に最高音(トップノート)にあるとは限りません。トップノートにないケースのうち、特に他の音と同時打鍵されるときにはメロディが隠れてしまい、聴き手に伝わりにくくなることがあります。

本記事では、メロディがトップノートにない場合でも、それを効果的に浮き立たせる実践的なテクニックを、具体的な譜例とともに解説します。クラシックからポピュラー音楽まで、幅広いジャンルで応用できる技法です。

► トップノートにきていない重要音のピックアップ

‣ 古典的な解決策:際立たせたい内声の音を運指の工夫で抽出する

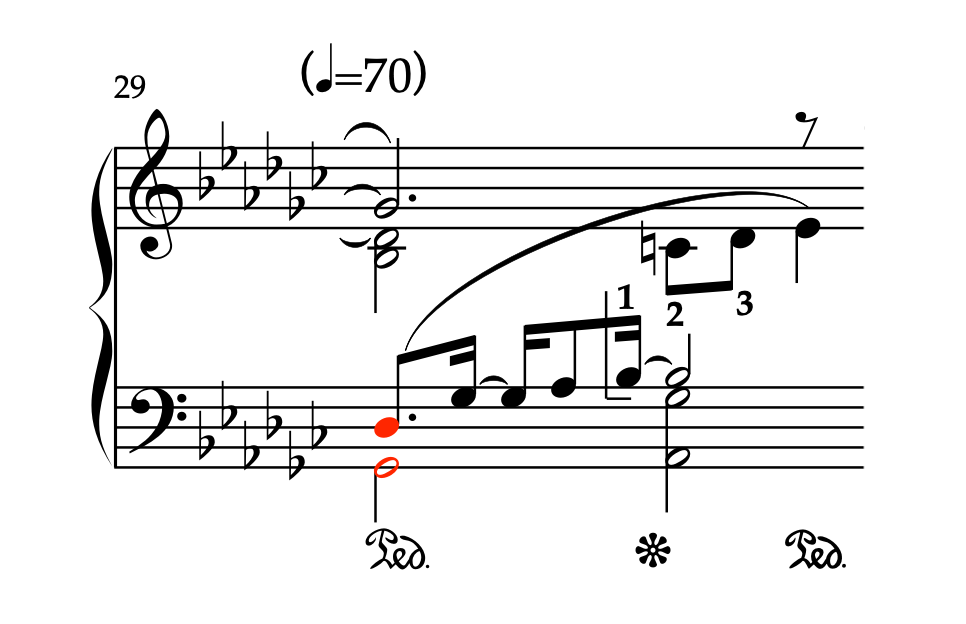

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、30-31小節)

隠されたラインを浮かび上がらせる

30-31小節を見ると、丸印のGes-As-Bという流れが内声に埋もれています。この副旋律的なラインは演奏上重視されることが多いのですが、特に最後のB音を明瞭に響かせるのは容易ではありません。

手の分担を再考する

内声を際立たせる確実な方法として、運指の再配分が挙げられます。基本的な考え方は、目立たせたい音を、その手が担当する音域の端(最高音または最低音)に位置させることです。

実践的な運指の工夫

この譜例では、上段のGes音をl.h.(左手)で取ることで、B音が右手パート内の最低音となります。Ges音まで右手で処理する場合と比較すると、B音のコントロールが飛躍的に容易になるのです。

同様に、30小節目のGes-Asが内声でありながら聴かせやすいのは、左手の担当音の中で最上部にきているためです。

補助的なアプローチ

運指法以外にも、内声強調には次のような練習法があります:

・強調したい音以外を省いた部分練習(すべての音を入れたときに使用する運指は守る)

・目的の音の方向へ手を軽く傾ける

ただし、楽曲の流れが許すのであれば、本項目で示した運指の工夫が最も再現性が高く、本番でも安定した効果が期待できます。

‣ 荒技的解決策:メロディにおける実例

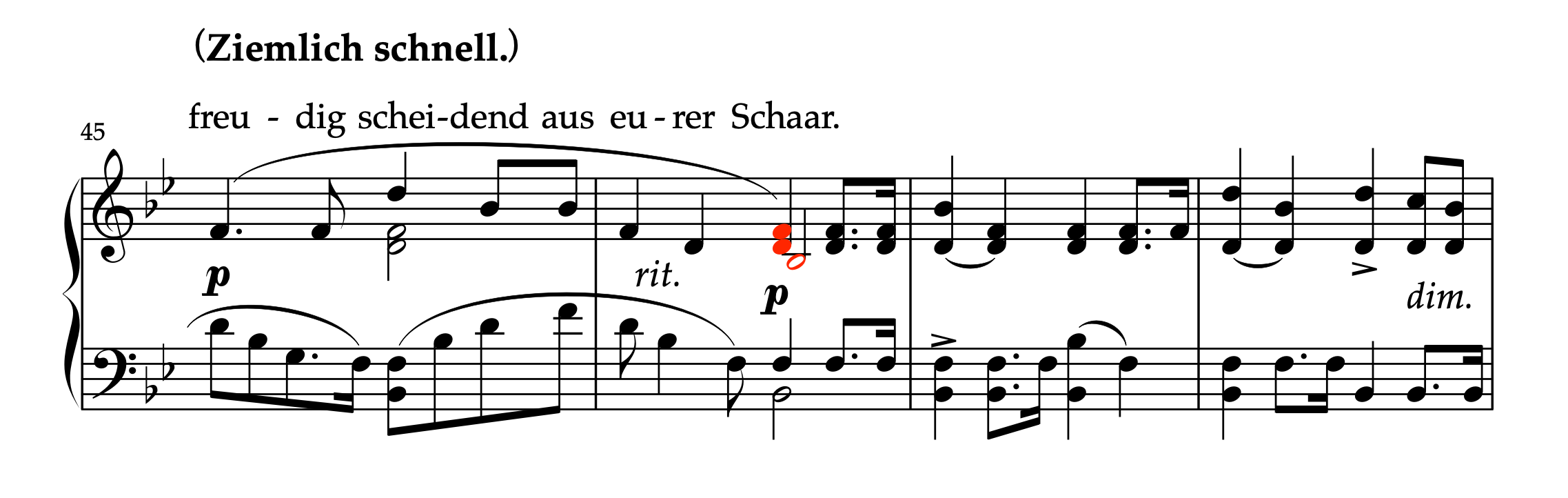

シューマン「女の愛と生涯 Op.42 より 第5曲 私を手伝って、妹たち」(クララによる編曲版)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、45-48小節)

46小節目のレッド音符で示したB音は、メロディの最終音です。しかし、それよりも音域が上で2つの音が同時打鍵されるので、メロディが隠蔽されがちです。だからと言って、B音を強く弾けばいいかというと、フレーズ終わりの音なので、あまり大きくなってしまうと不自然です。

解決策:アルペッジョ(複数の音を同時ではなくわずかにずらして演奏する技法)を活用する

やや荒技的な解釈になりますが、一つの方法としてレッド音符の3つの音に「アルペッジョをつける」方法があります。

・上向きアルペッジョの場合:B音が最初に打鍵される

・下向きアルペッジョの場合:B音が最後に打鍵される

いずれにしても、わずかにタイミングがズレるので、B音が聴き取りやすくなるのです。もちろん、拍感が乱れないように、素早くアルペッジョしないといけません。

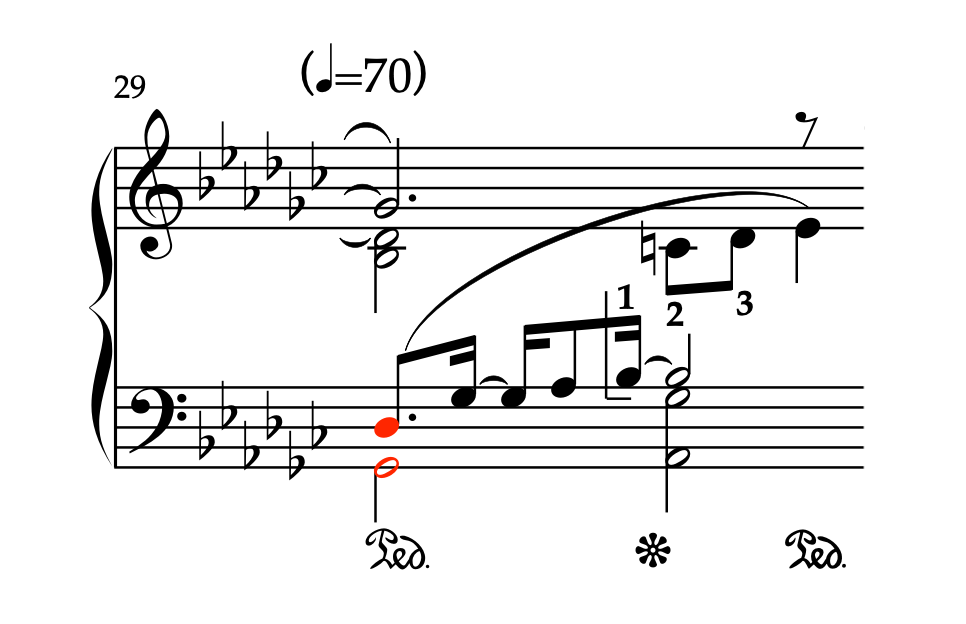

‣ 荒技的解決策:メロディ以外への応用

譜例(Sibeliusで作成)

ピアノという楽器では一人で複数の声部を操ることが多く、特定の声部を際立たせたいとき、特にそれが内声だと、少々苦労を伴います。

ここでは4声体になっていますが、下段の上声、つまりテノールにメロディクなラインがきています。ただし、アルトやバスも同時発音しているので、テノールの「入り」がぼやけがちでしょう。

上記の例と同様に、この譜例の場合、レッド音符で示したバスとテノールによる5度音程に上向きアルペッジョをつければいいのです。そうすることで、バスよりも一瞬遅れてテノールが鳴るため、テノールの入りがよく聴こえるようになります。

カクテルパーティ効果を利用したテクニック

これは「カクテルパーティ効果」と呼ばれる現象を利用したテクニックです。カクテルパーティ効果とは、騒がしい環境の中でも特定の音声や音に注意を向けることができる人間の聴覚特性のことです。

声部の入りさえ聴衆に拾ってもらえれば、以降はゴリゴリ弾かなくてもそのラインを聴いてもらえるのです。ピアノアレンジのテクニックとしても覚えておきましょう。

特にポピュラーピアノの分野では、音楽の文脈上必要であれば検討してみてください。

(再掲)

譜例では、著作権の関係で原曲のメロディ部分を含めませんでしたが、実際はサザンオールスターズ「いとしのエリー」を筆者がピアノソロ編曲したものです。以下の音源の1分42秒あたりが譜例の部分に該当するので、実際の音で確認してみてください。

► 終わりに

トップノートにないメロディを浮き立たせる手の配分法(運指法)およびアルペッジョ活用法は、シンプルながら効果的なテクニックです。特に後者は解釈にもアレンジにも応用できる技法なので、必要に応じて取り入れてみてください。

推奨記事:

・【ピアノ】アルペッジョ記号の正しい弾き方:基本から応用的な記譜まで

・【ピアノ】アルペッジョの音楽的解釈と演奏表現:分析的アプローチによる解釈法

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント