【ピアノ】スタッカートを理解する:奏法、テクニック、音楽的解釈の深堀り

► はじめに

ピアノ演奏において、スタッカートは音の切り方に留まらない深い音楽表現の技法です。

本記事では、スタッカートの多様な側面を探り、その奏法、音楽的意図、そして楽曲解釈における役割を詳細に解説します。音符に付けられたスタッカート記号の真の意味を理解することで、より豊かな音楽表現が可能になるでしょう。

► A. スタッカート基礎テクニック

‣ 1. スタッカート奏法のまとめ(基礎テクニック)

まず、「スタッカート」について、基本的なテクニックを分類します:

・指を使用したスタッカート(「速い動き」などで)

・手と指を使用したスタッカート(通常)

・腕を使用したスタッカート(キメなど、「強く」かつ「細かくない動き」などで)

楽曲によっては、これらを組み合わせないと演奏しにくいパッセージなども出てきます。

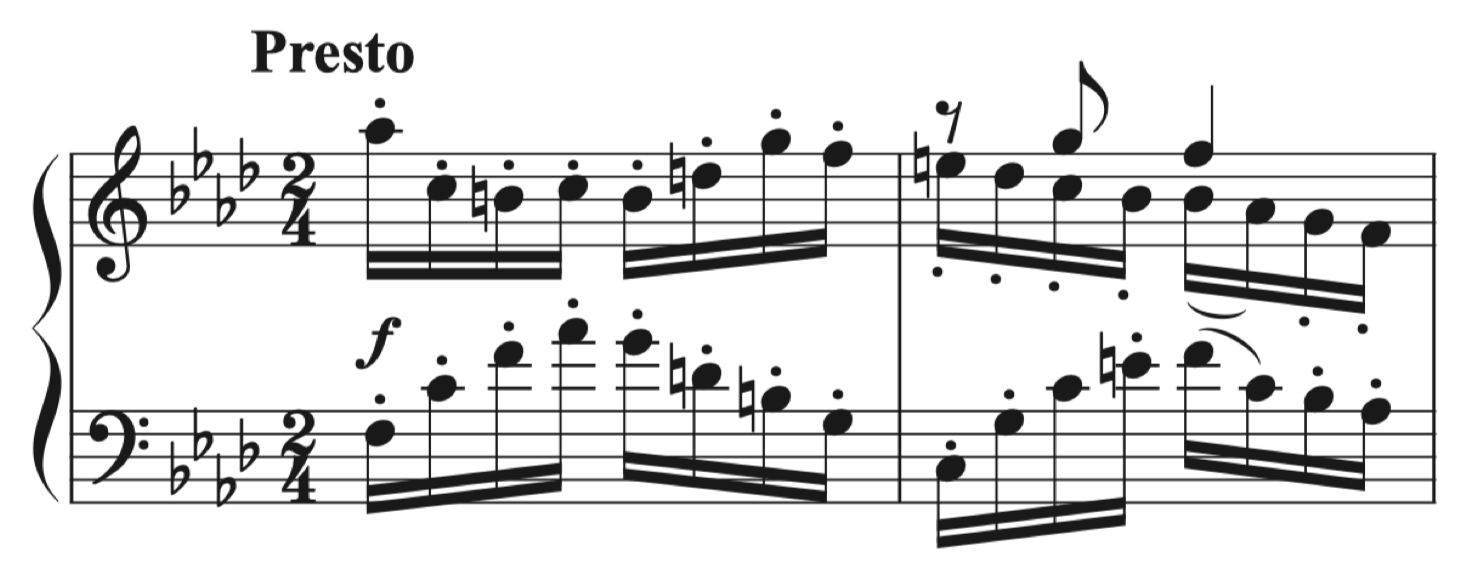

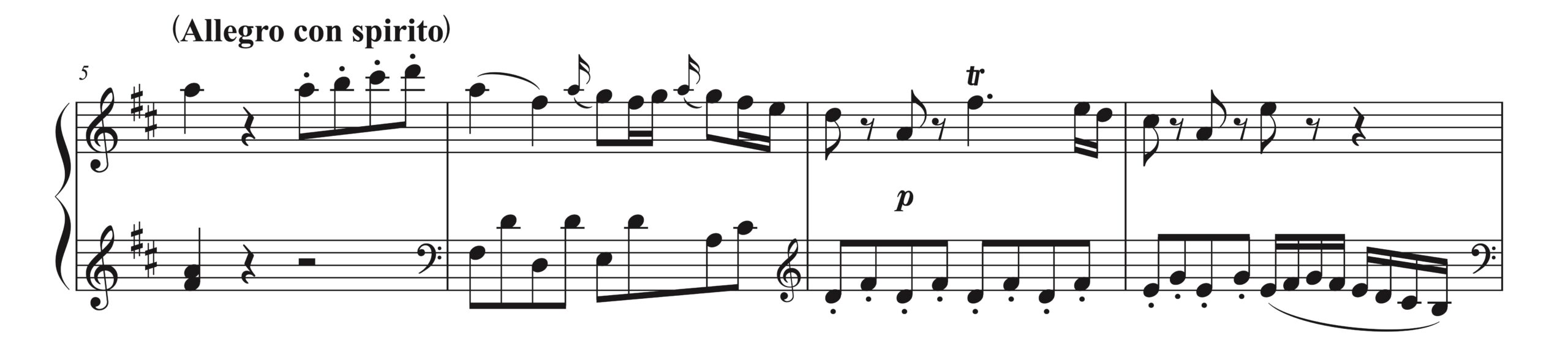

· 1-1.「指を使用したスタッカート」の使用例

シューマン「謝肉祭 15.パンタロンとコンビーヌ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

「けたたましくやり合う」ような場面です。

こういった速い連続スタッカートは、「腕を使用したスタッカート」では弾けません。「指を使用したスタッカート」を中心に使用して演奏します。

楽に弾けるテクニックポイントは、鍵盤の近くからなるべく少ない動きで打鍵するとことです。指を大きく上げてバタバタさせてしまうと、「指を使用したスタッカート」の場合は演奏しにくく、テンポも上がりません。

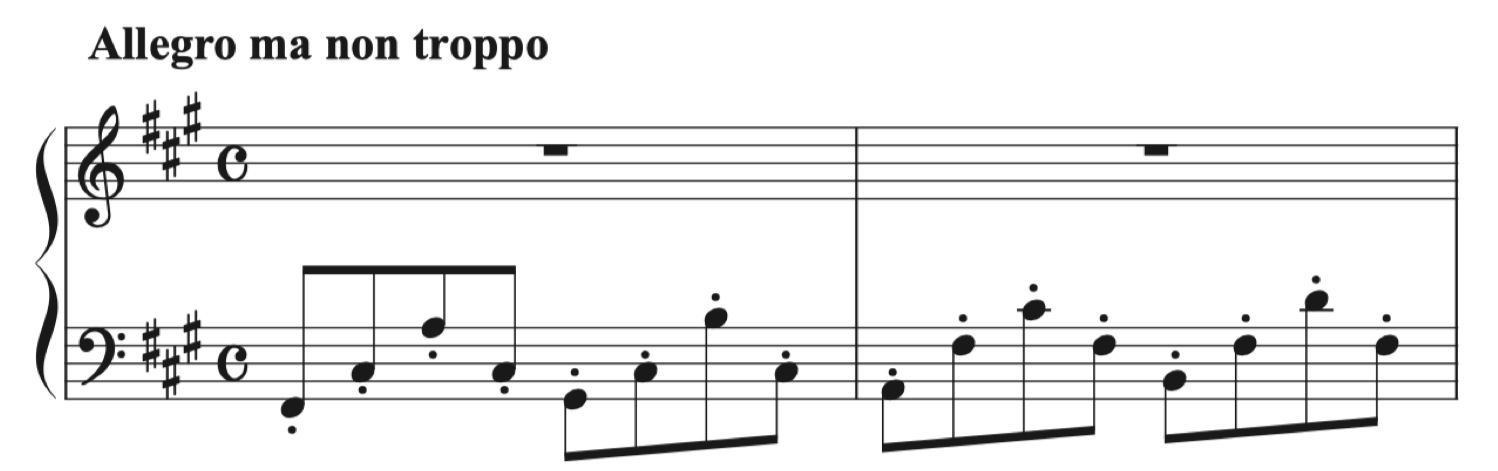

· 1-2.「手と指を使用したスタッカート」の使用例

ドビュッシー「ベルガマスク組曲 4.パスピエ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

テンポは「Allegro ma non troppo」で「8分音符」の動きなので、先ほど例に挙げたシューマン「謝肉祭 15.パンタロンとコンビーヌ」よりは動きに余裕があります。

こういった条件では「手と指を使用したスタッカート」が適切でしょう。

「手」はもちろん、「肩」や「肘」をボルトのように締めたまま弾かないことが楽に弾くポイントです。

· 1-3.「腕を使用したスタッカート」の使用例

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

左側の小節では、ヘンレ版ではスタッカートがついていませんが、解釈版などではついているものも多く見られますし、慣例としてスタッカートで演奏します。

こういった「一つ一つ重みを持って弾いていく音型」では、「腕を使用したスタッカート」が効果的に使えます。

「上から叩かずに鍵盤の近くから押し込むように打鍵する」というのがポイント。上から叩くと音が散らばってしまいます。

‣ 2.「指を使用したスタッカート」が上手くいかないときの改善案

シューマン「謝肉祭 15.パンタロンとコンビーヌ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

指を使用したスタッカートにおいて、効率よく打鍵できる指先の使い方があります。

手前へ向かって指先でひっかくように弾いてください。

「指を真下に落として打鍵して、真上に上げる」のではなく、カーブを描いてひっかく動作の中でついでに打鍵もしてしまうようなイメージです。真上に持ち上げる場合よりも指を鍵盤から素早く離せるので、結果、効率よく打鍵していくことができるのです。テンポが上がれば上がるほど、真上への動作では間に合わなくなります。

ひっかく奏法では、打鍵したらその力を利用してその動きのまま指を手前へ逃してしまうので「ワンステップ」であり、言ってしまえば、ひっかいたら終わり。「打鍵した後に、指を上げる」という通常の動作よりもステップが少なくなります。

► B. 音楽的解釈とスタッカート

‣ 3. スタッカートがついた音符の長さに注意

· 3-1. 曲想に合うスタッカート

緩徐楽章などに出てくるスタッカートは「ピッ」っと短くならないように注意しましょう。

スタッカートがついている音は、すべて同じ長さで短く切ると勘違いしている方がいますが、まさかそんなわけはありません。アダージョの曲でもアレグロの曲でも、4分音符でも8分音符でも、同じように「ピッ!」と切ってしまうと、とても不自然な音楽になってしまいます。

そこでの曲想に合うスタッカートとはどのようなニュアンスなのかを考えるようにしましょう。前からの「流れ」「テンポ」「ニュアンス」によって、その場面に適したスタッカートの長さは変わってきます。

· 3-2. スタッカートがつけられている音符の音価に注意

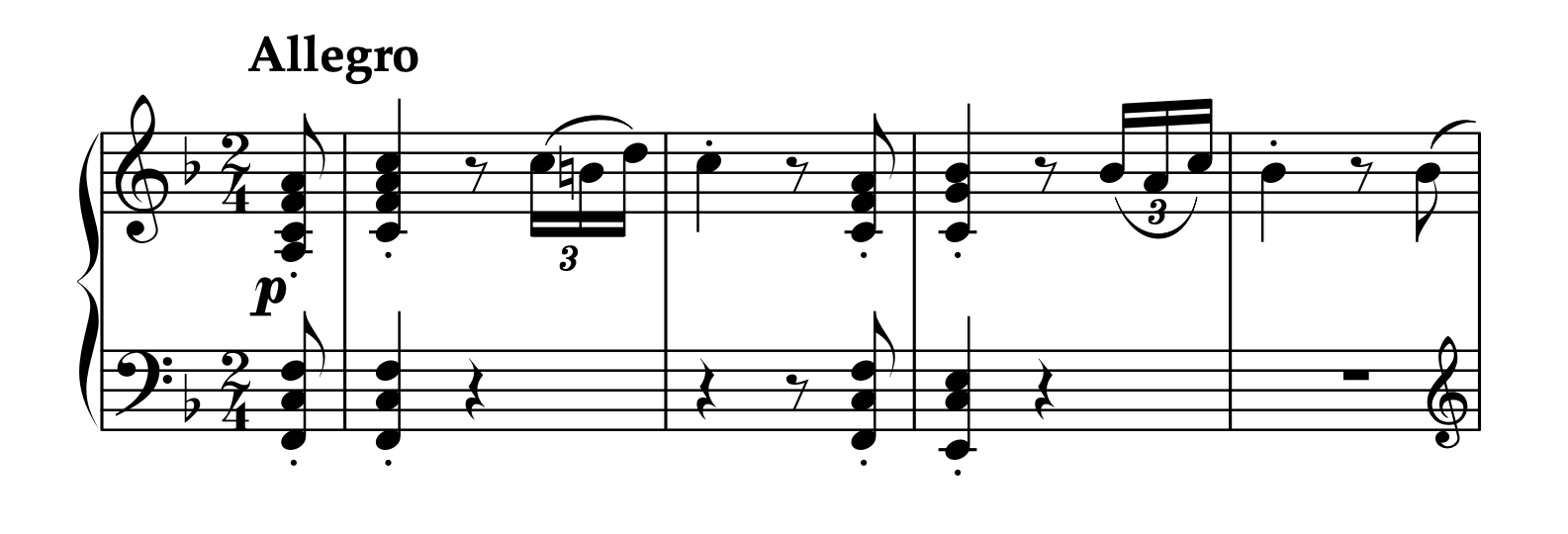

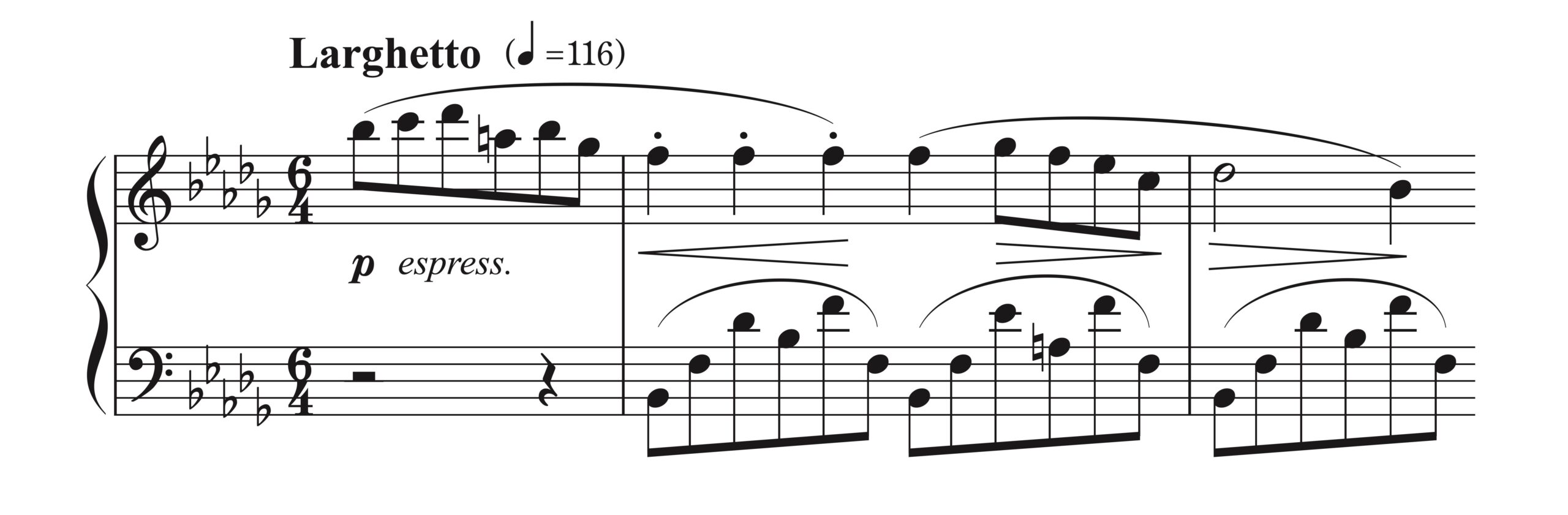

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

アウフタクトは「8分音符+スタッカート」、1小節1拍目は「4分音符+スタッカート」になっています。

ニュアンスとしては、4分音符についたスタッカートのほうが長めの音価になります。やや余韻を残すようなイメージで切るといいでしょう。

スタッカートのついている音が並んでいると、こういった細かなところはどうしても見落としてしまいがちです。譜読みの最初の段階から、丁寧に読んでいきましょう。

以下の例も同様です。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

‣ 4. スタッカートの有無をきちんと区別する

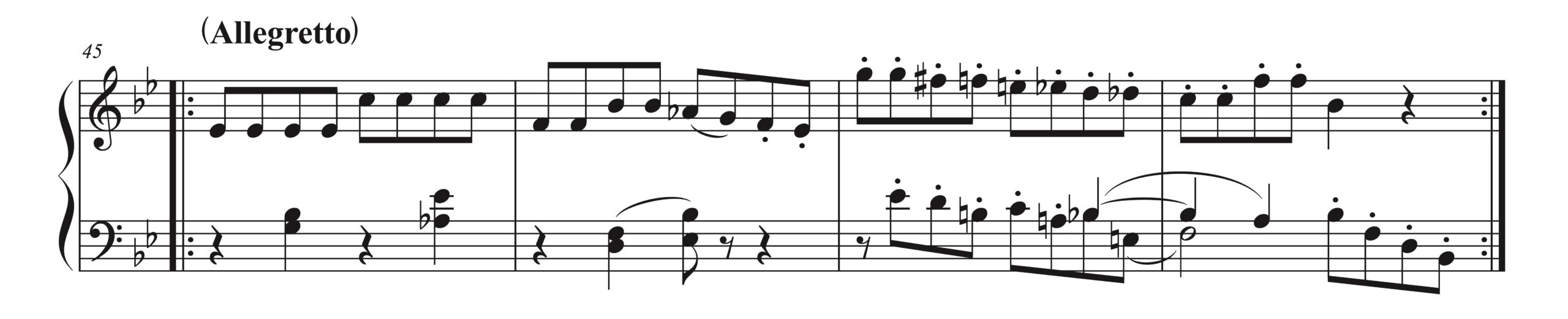

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、45-48小節)

上段に注目してください。

スタッカートが付いている8分音符と、付いていないながらも切って弾く8分音符が、混在しています。

これらは、はっきりと区別して弾きましょう。スタッカートが付いていないながらも切って弾く8分音符が短くなり過ぎないように注意すべきです。同音連打などの切って弾くことが前提のところでは、スタッカートが付いていなくてもついつい短くなってしまいがちです。

もう一例を挙げておきましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節)

譜例は原典版を元にしていますが、6小節目の左手8分音符はスタッカートなし、7-8小節の左手8分音符はスタッカートありです。

この例は同音連打ではありませんが、いずれにしても、6小節目でうっかり切りすぎないように注意しなければいけません。

2005年に放送されていた「スーパーピアノレッスン モーツァルト編」の中で、講師の「フィリップ・アントルモン」がこの部分について生徒へアドヴァイスしました。スタッカートが付いているところとそうでないところの差をつけるようにと。

こういった細かなところまでこだわるくらい学習が進んでくると、どの版の楽譜を使うか慎重になるべきだということが分かってくるはずです。

‣ 5. スタッカートとペダルの同時指示

ショパン「ノクターン(夜想曲)第1番 変ロ短調 Op.9-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

メロディに出てくるスラーとスタッカートの同居に注目してください。

これを「音を切る」という意味で解釈してしまったら、曲想にまったく合わなくなってしまいます。ダンパーペダルを使用して音はつなげて、手は「スラースタッカート」で演奏することで、「音はつながっているけれど軽い空間性のある音にしたい」という意図があると考えられます。

ダンパーペダルを使用して手でレガートにするのと、ダンパーペダルを使用して手はスラースタッカートにするのとでは、出てくるサウンドが大きく異なります。

サウンドが変わる理由:‣ 11. 分散せずに、和音の中から特定の音を浮き立たせる方法

作曲家の狙いは以下のような音色操作の可能性があるでしょう:

・「切ってください」という意味ではなく、「軽い空間性のある表現が欲しい」という意図

・スタッカートとペダルの同時使用は、指レガートの場合よりも一つ一つの音の粒が明瞭に聴こえるので、その意図

ダンパーペダルを使用した状態での「スラー+スタッカート」もしくは「スタッカート」は、「音色操作(トーンコントロール)の意図」を疑ってください。

ラヴェル「水の戯れ」などで、「水をイメージした空間性のある音」で演奏したいときなどにも応用可能です。ダンパーペダルを使用しながらも、あえて手は「ノンレガート、バロックのタッチ」で演奏すると、曲想に合った雰囲気が出てきます。

‣ 6. メロディックなラインを示すスタッカート

楽譜上の記号は、演奏方法を指示するだけでなく、楽曲構造における「重要なライン」を視覚的に示す役割も担っています。特にスタッカートは、一般的には「音を短く切る記号」として理解されていますが、実際には「わずかな強調」という別の意味を持つケースがあります。

以下の記事では、ベートーヴェンやシューマンの作品を例にこの点について解説しているので、参考にしてください。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】スタッカートの解釈:音を切るだけではない「わずかな強調」の表現技法

‣ 7. シンコペーションの長い音価を強調する、直前のスタッカート

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第16番 ト長調 Op.31-1 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、66-69小節)

66-68小節のメロディにおける、スタッカートのついた各8分音符に注目してください。

これらのスタッカートは、さりげなくついているようでいて、実は大きな意味を持っています。音価を短く響かせるニュアンスの意図もありますが、もう一つ理解すべきなのが、「直後の強調」について。スタッカートがあることで、その直後に出てくる長い音価の4分音符が強調されて聴こえるのです。

仮にスタッカートがなければ、4分音符を同じ強さで弾いたとしてもその印象は弱いものとなります。

スタッカートで演奏されて音響的な切れ目ができるからこそ、その直後の4分音符が強調されて聴こえる。シンコペーションが活き活きとする。

これを踏まえて、弾いたり聴いたりしてみてください。

「フレージングとアーティキュレーション―生きた演奏のための基礎文法」 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 植村耕三、福田達夫 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような文章があります。

強拍の部分により多くの重みを間接に与えるために上拍がスタッカートで奏されるということは、昔の音楽では通常見られることである。

(抜粋終わり)

この文章の状況を8分音符一つぶん後ろへずらしたのが、上記譜例の部分と言えるでしょう。

・フレージングとアーティキュレーション―生きた演奏のための基礎文法 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 植村耕三、福田達夫 / 音楽之友社

► C. スタッカートの高度な理解

‣ 8. 2種スタッカート、ポルタメント、ノンレガートの分類

「スタッカート」「ポルタメント」「ノンレガート」といった奏法を示す用語は、楽曲の表情づけに大きく関わってきます。これらの表現方法の違いを理解することで、楽曲の解釈の幅が広がり、より深い音楽表現が可能になるでしょう。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

【ピアノ】2種スタッカート、ポルタメント、ノンレガートの分類

‣ 9. 演奏に迷いやすいスタッカートの記譜①(2分音符のスタッカート)

古典派の作品などで、2分音符にスタッカートが付けられている表記を目にすることがあります。4分音符や8分音符のスタッカートは一般的ですが、なぜ、長い音価(音の長さ)である2分音符にスタッカートを付けるのでしょうか。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

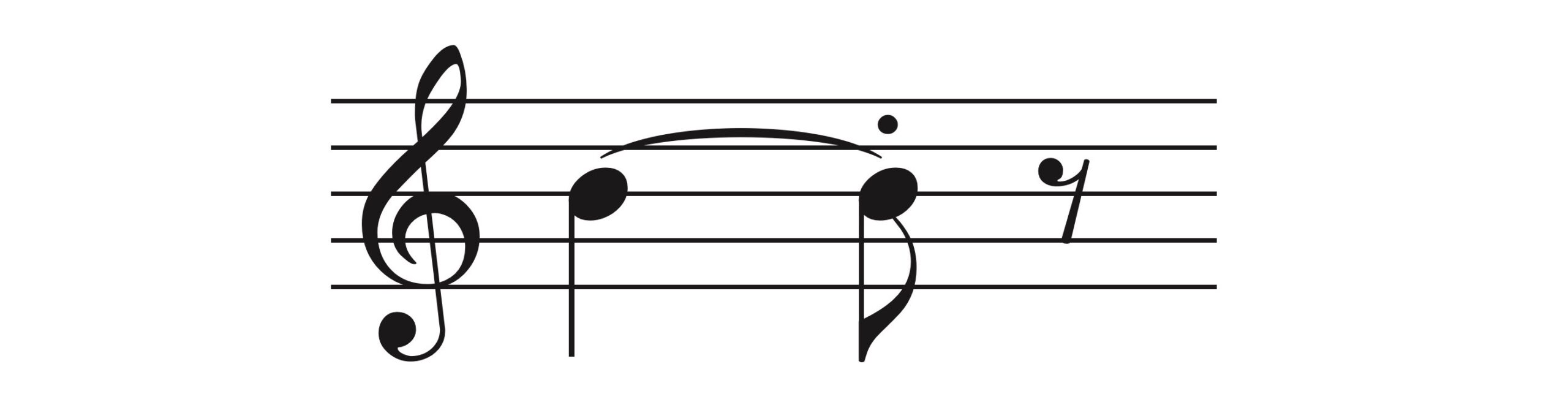

‣ 10. 演奏に迷いやすいスタッカートの記譜②(タイでつながれた音のスタッカート)

譜例(Finaleで作成)

タイでつながれた音にスタッカートがついている例です。この記譜は、近現代以降のピアノ音楽を中心に時々見られますが、どうやって演奏したらいいか迷ってしまうのではないでしょうか。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

► 終わりに

スタッカートは、ただの技術的な演奏方法ではなく、音楽の深い感情と意味を伝える重要な表現手段です。本記事で解説した様々な奏法と解釈を参考に、スタッカートを通じて、さらに豊かな音楽表現の可能性を追求してください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント