【ピアノ】演奏におけるaccel.の表現技法とその解釈

► はじめに

音楽演奏において、テンポの変化は速度の調整に留まらない深い意味を持ちます。

本記事では、ピアノ演奏における「accel.(accelerando アッチェレランド:だんだん速く)」の本質的な表現方法と陥りがちな誤りについて詳しく解説します。

► 表現技法とその解釈 4つ

‣ 1. accel.の音楽的意図を理解する

accel. や rit. などのテンポ変化というのは、何となくテンポが動いたら良さそうだからという理由で書かれているのではなく、音楽の方向性などの表現と深く結びついています。

accel. のときは、楽曲の成り立ちとしてその到達点で達成感を感じるように書かれているのが通常なので、演奏者もそれに応えて達成感を感じるように演奏するべきでしょう。例えば:

・accel. と同時に cresc. が書かれているのであれば、それをきちんと表現して音楽の方向性を示してあげる

・accel. と書かれているところですぐに速めきってしまわないように、配分をよく注意する

このようにして中途半端な表現を避けることで、弾き手にも聴き手にも達成感が得られます。

少なくとも力のある作曲家が作った作品であれば、意図なく各種記号や用語などが書かれることはありません。必ず何かしらの表現として書かれていることを前提として譜読みをするようにしましょう。

‣ 2. 長いaccel.は坂道をのぼっていくように

「accel.(だんだん速く)」と言っても、その表現には幅があることを理解しておきましょう。

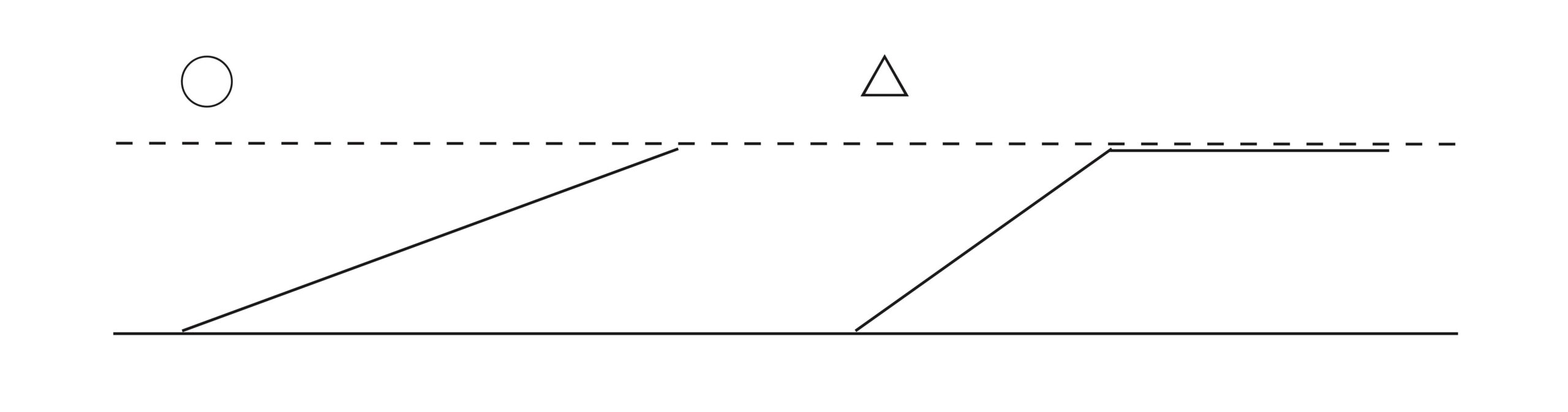

例えば、シューマン「謝肉祭 20.ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」では、28小節目から「多くの小節をかけて少しづつテンポを上げていくaccel.」が出てきます。こういったところは、すぐにテンポが上がってしまい、下図の右側のようになってしまいがちです。

(図)

「少しづつ坂道をのぼっていくようなイメージ」を持ってaccel.していくと、こういったところでは上手くいきます。stringendo と異なり、accelerando の場合は「自分でコントロールしながらテンポを上げていく」というニュアンスが強いからです。

・坂道のぼりの加速は accelerando

・坂道くだりでついてしまう加速は stringendo

と捉えてみるとイメージがつきやすいでしょう。

「謝肉祭 20.ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」の中でも、accelerando と stringendo は使い分けられています。

いずれにしても、少しづつテンポを上げていく accel. では:

・どこから加速を始めるのか

・どこまで加速するのか

・どの辺りでどれくらい加速が加わっているのか

ということをしっかりと意識したうえで演奏していきましょう。

‣ 3. 音価によるテンポ変化を見分けよう

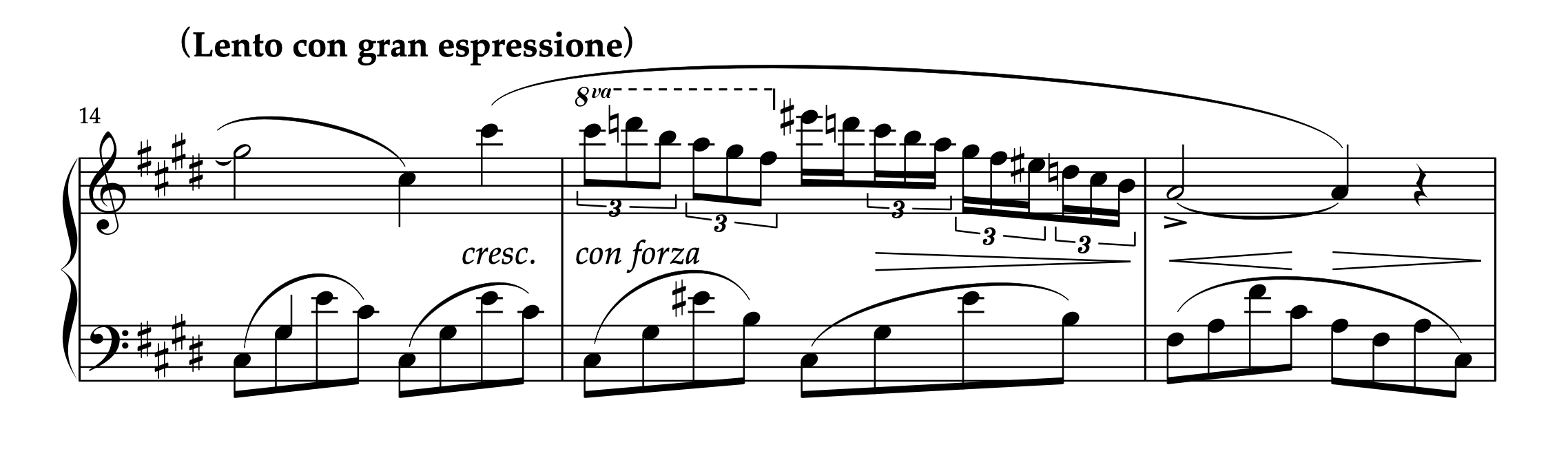

ショパン「ノクターン 第20番 嬰ハ短調 レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ(遺作)」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、14-16小節)

15小節目では、「8分音符による3連符」→「16分音符」→「16分音符による3連符」といったように、テンポ自体は変わっていなくても、音価の変化によって accel. しているように聴こえます。

このような表現を見つけ出すことがポイントです。例えば、「音価で accel. しているから、次の小節へ入るときには変な間(ま)を空けないほうが音楽的」などと、音楽解釈の参考になるからです。

‣ 4. 音量変化とaccel.の関係

・accel. のときに、クレッシェンドが書かれていなくても音を強めていく

・rit. のときに、デクレッシェンドが書かれていなくても音を弱めていく

これらの表現は入れてしまいがちです。入れても聴感上は問題が生じないケースも多いのでなおさらです。

音楽的にどうしても必要だと思えば、取り入れても間違いではありません。しかし、原則、accel. や rit. しか書いてないのであればやらないほうが得策でしょう。必要ならばクレッシェンドやデクレッシェンドも楽譜に書いてあるはずだからです。

「音楽的にどうしても必要だと思えば…」と書きましたが、たとえそれでもやらないほうがいい場合もあります。その作品の別のところで:

・accel. とクレッシェンドの同時使用

・rit. とデクレッシェンドの同時使用

これらに類似する表現が書かれている場合、作曲家があえて書き分けているということなので、まずは書かれているように譜読みをするべきでしょう。

ちなみに、アンドレ・ジョリヴェなどの作曲家は、一部の作品で accel. のところにあえてデクレッシェンドを書いたりと、通常の感覚の逆をいくような指示をしています。

► 終わりに

accel. の表現は、楽譜に書かれた記号の奥にある音楽的意図を理解することから始まります。機械的な速度変化ではなく、音楽の方向性と感情を丁寧に表現することが、真の音楽的解釈につながります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント