【ピアノ】弦楽四重奏的な書法のピアノ曲

► はじめに

ピアノという楽器は単体で豊かな響きを生み出せる特性を持ち、複数の声部を同時に演奏できることが特徴です。その中でも「弦楽四重奏的な書法」を用いたピアノ曲は、作曲家たちが複数の独立した声部を明確に分けて書いた作品で、まるで第一ヴァイオリン、第二ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロという4つの弦楽器が演奏しているかのような響きを生み出します。

本記事では、シューベルト、ベートーヴェン、シューマンという三人の作曲家の作品を例に挙げ、弦楽四重奏的な書法の特徴と、その演奏上の注意点について解説します。このような多声的なピアノ曲の理解を深めることは、演奏技術の向上だけでなく、音楽構造の理解にも大いに役立つでしょう。

► 実例

‣ シューベルトの例

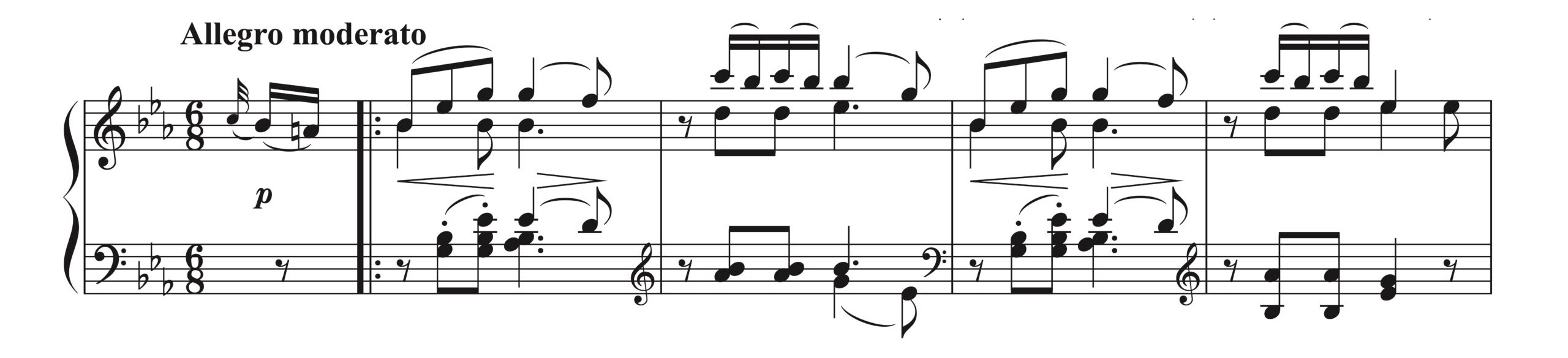

シューベルト「ピアノソナタ第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

弦楽四重奏的書法の優れた例です。譜例を見ると、全ての部分が厳密に4声というわけではありませんが、各声部が分離し、独立したパートとして機能しています。

シューベルトのピアノ作品における特徴の一つとして、このように弦楽四重奏を思わせる書法が頻繁に見られます。時に「弦楽四重奏曲をピアノ譜に直したのではないか」と思わせるような書法を持っているのです。このような多声的な書法が、シューベルトのピアノ作品の技術的難易度を高める要因となっています。特に速いテンポでこれらの独立した声部を全て明確に表現することは、ピアノ弾きにとって大きな挑戦と言えるでしょう。

‣ ベートーヴェンの例

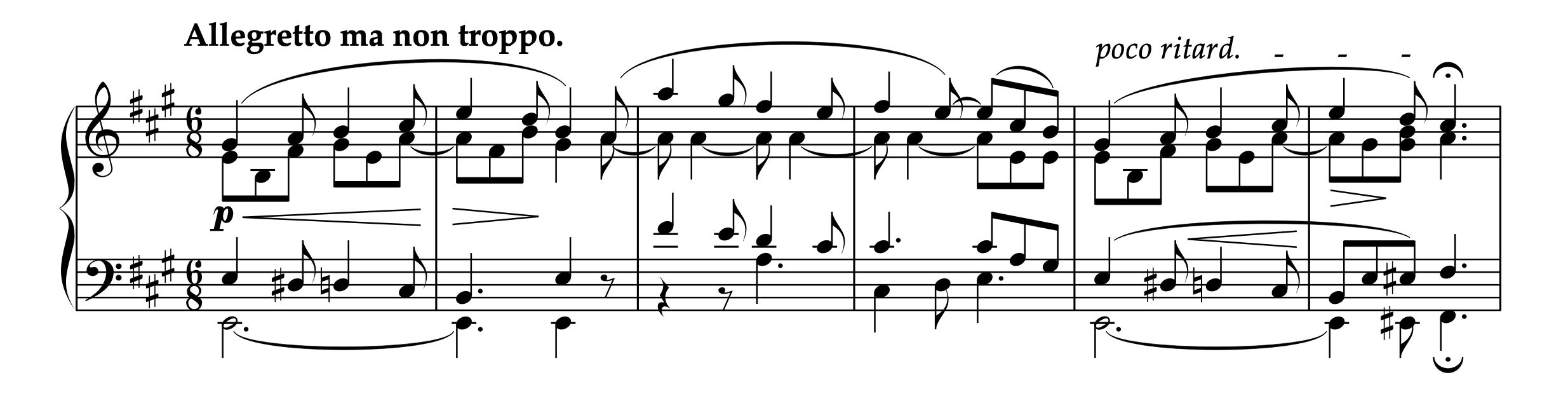

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第28番 イ長調 Op.101 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この作品は、シューベルトの例よりもさらに明確な弦楽四重奏的書法を示しています。冒頭から4声体で書かれており、各声部が独立した旋律線として機能していることに着目しましょう。

ベートーヴェンの晩年のピアノ作品では、このような練られた書法が多用され、ポリフォニー(多声音楽)への関心の高さがうかがえます。

‣ シューマンの例

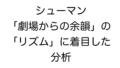

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-13 愛する五月よ」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この作品は、弦楽四重奏的書法とそうでない書法が混在した良い例。前述のシューベルトやベートーヴェンの例と比べると完全な4声ではない部分も多くあります。

例えば5-6小節目では、明らかに4声の音楽を感じさせながらも、声部分けはされていません。一方、明確に3声体や4声体に声部分けされている部分もあり、複数の書法が混在していると考えていいでしょう。

► 演奏のヒント

弦楽四重奏的な書法のピアノ曲では、複数の楽器で演奏しているイメージを持って、各パートのバランスに気を配ることが重要です。「声部毎の役割分担をきちんと把握して演奏する」ことを意識するようにしましょう。

実際の弦楽四重奏曲を聴いてみる経験も、積極的に取り入れるべきです。

► 終わりに

弦楽四重奏的な書法のピアノ曲は、演奏技術的に難しい面もありますが、その分、表現も多彩。また、このような多声的な作品を演奏することは、音楽的な「聴く力」を育てることにもつながります。複数の声部を同時に聴き分け、それらのバランスを整えながら演奏する経験は、ホモフォニー書法など、他のスタイルの音楽を演奏する際にも大いに役立つでしょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント