【ピアノ】自然なセクション移行技法:シューマン「田舎の歌」を例に

► はじめに

ピアノ作品において、異なるセクション間をいかに自然に橋渡しするかは、作曲家の技量が試される重要な要素です。急激な変化は時に聴き手に驚きを与える効果をもたらしますが、多くの場合、セクション間の移行を滑らかに行うことで、音楽の流れが途切れることなく、より有機的な表現が可能になります。

本記事では、ロベルト・シューマンの「ユーゲントアルバム Op.68-20 田舎の歌」を題材に、セクション間の移行がいかに自然に行われているかを分析し、ピアノ演奏やピアノアレンジにおいて応用できる知見を探ります。

► 実例分析

‣ 楽曲構造

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-20 田舎の歌」

譜例1(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲構造:

・Aセクション:1-16小節

・Bセクション:17-24小節

・A’セクション:25-40小節

素朴な田園風景を描写するような穏やかな雰囲気を持つこの曲は、A-durで書かれており、2/4拍子で進行します。Aセクションは主題を提示し、Bセクションでは転調を伴う対照的な素材が登場します。そしてA’セクションでは主題が再現されますが、多少の変化が加えられています。

‣ A・Bのセクションの特徴

Aセクションは、穏やかな旋律と安定した伴奏によって特徴づけられています。1-8小節は前半部分で、落ち着いた旋律が提示され、9-16小節は後半部分として、前半の素材を発展させながらも、落ち着いた雰囲気で締めくくられます。

17小節目からのBセクションでは、音楽の性格が変化します。スタッカートを伴った軽やかな音楽となり、この部分は主調のA-durから、属調のE-durに移行しています。音楽に変化と対比を感じ取りましょう。

‣ A’セクションへの移行の工夫(23-25小節)

本記事で特に注目したいのは、BセクションからA’セクションへの移行部分です。シューマンはここで、以下のような巧みな作曲技法を用いています:

1. スタッカートの消失(23小節目):

Bセクションの特徴であったスタッカートが23小節目で消え、音の連なりがより滑らかに変化。これにより、次のA’セクションの穏やかな性格への準備が整えられます。

2. 音遣いの簡素化(24小節目):

24小節目では、単純な音遣いに変化。これにより、やはり次のA’セクションの穏やかな性格への準備が整えられます。

3. 和声的リズムの制御:

24小節目では、それまでのパターンから、一小節に一和音(A-durのⅤ7)という単純な和声構造に変化。和声の変化頻度(和声的リズム)が落ち着きます。これにより、音楽の推進力が一時的に抑えられ、次のセクションへの「踏み台」の役割を果たしています。

これらの工夫により、異なる性格を持つBセクションからA’セクションへの移行が、唐突ではなく自然な流れで行われています。この移行部分が「橋渡し」として機能し、曲全体の有機的な統一感を高めていることに着目しましょう。

► 和声的リズムについての補足

和声的リズムとは、和声(ハーモニー)の変化が生み出すリズム的な効果を指します。同じ音符のリズムパターンが続いていても、和声の変化頻度によって音楽の推進力や安定感は大きく変化します。

例えば、切迫するような音楽が欲しい時に accel. とともに和声的リズムを細かくすることで、迫るような印象を創出できたりと、作曲するにあたってその表現の可能性には限りがありません。

シューマンは「田舎の歌」において、Bセクションの終わりで和声的リズムを意図的に遅くし(24小節では一小節に一和音)、A’セクションへのスムーズな接続を実現しています。

► リズム選択による自然な移行の例

「田舎の歌」の例は、和声的リズムによる自然な移り変わりについて取り上げましたが、関連内容として、実際のリズムによる自然な移り変わりについても触れておきましょう。

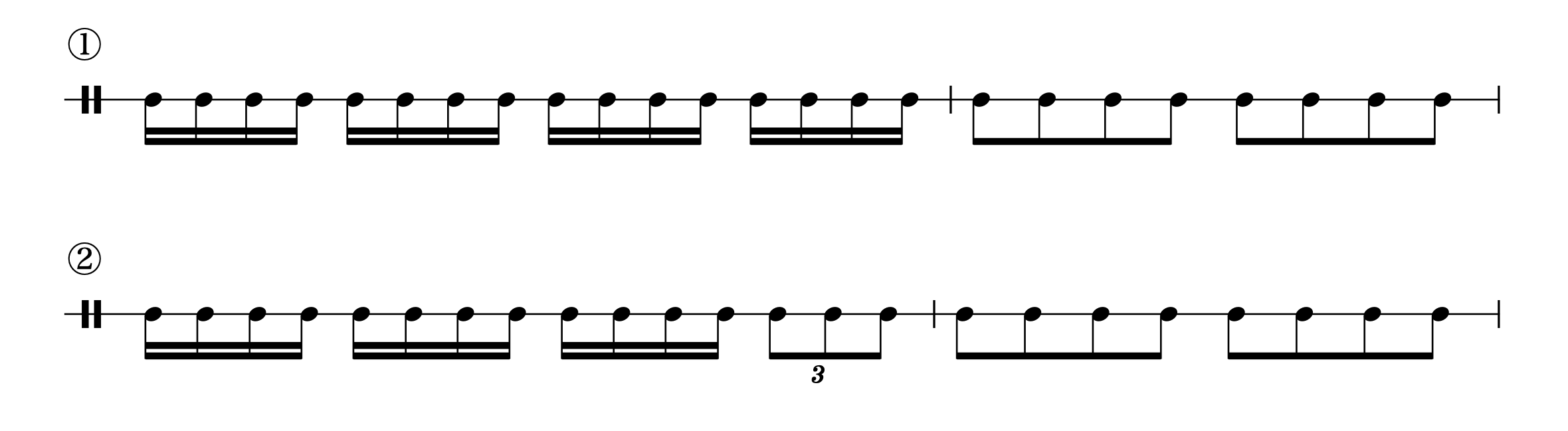

譜例2(Sibeliusで作成)

伴奏形のリズムパターンだと思って譜例を見てください。この譜例で示されているように、異なるリズムパターン間の移行には、中間的な段階を設けることで自然さを増すことができます。

① 不自然な移行の例:

16分音符の連続から、突然8分音符のパターンへ変わるケース。リズムの密度が急激に変化するため、不自然さや断絶感が生じやすい

② 自然な移行の例:

16分音符から3連符を経て8分音符へと移行するケース。リズムの密度が段階的に変化するため、より滑らかな印象となる

► 終わりに

シューマンの「田舎の歌」における自然なセクション間の移行は、楽曲構成における作曲家の工夫を示していることが分かりました。異なる性格を持つ音楽的素材を有機的につなぐために、シューマンは以下のような方法を用いていました:

・スタッカートなどの表情の調整

・音遣いの簡素化

・和声的リズムの制御

ピアノを学ぶ学習者にとって、このような作曲技法の分析は、単に楽譜を読み演奏するだけでなく、音楽の構造を深く理解する助けとなるでしょう。また、ピアノ音楽の作曲や編曲に興味のある方にとっては、異なるセクションをいかに自然につなげるかという重要な課題に対する、具体的なアプローチを知るヒントにして欲しいと思います。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント