・「ソナタ形式」を分かりやすく理解したい

・「楽曲分析(アナリーゼ)」の始め方/手順を知りたい

・ あまり時間はかけずに学びたい

こういった思いの方へ向けて、

「大人のための独学用Kindleピアノ教室 はじめてのソナタ形式 – 名曲の中に見つける音楽の魅力」

という教材を作りました。

►「大人のための独学用Kindleピアノ教室 はじめてのソナタ形式:名曲の中に見つける音楽の魅力」の特徴

【なぜ、形式は覚えても忘れてしまうのか】

多くの方が経験する「形式を忘れてしまう」問題。 その原因は、用語の暗記に頼った学習方法にあります。

この書籍で提案する学習方法は、 典型的な短い作品をまるごと覚えるというアプローチです。

【このメソッドのメリット】

1. 楽曲そのものが記憶の「フック」となり、形式の理解が定着

2. 実際の音楽と結びついた生きた知識が身につく

3. いつでも具体例を思い出せるので、新しい曲の理解にも応用できる

【この本で得られる4つの効果】

1. 即効性: バイエル終了程度の方なら、すぐに理解できる分かりやすい解説

2. 永続性: 教材楽曲と一緒に学ぶことで、形式の知識が長期記憶として定着

3. 応用力: 楽曲分析(アナリーゼ)の実践的なスキルが身につく

4. 演奏力: 曲の構造理解が深まり、演奏の質が自然と向上

【本書の特徴】

・シンプルで分かりやすい教材楽曲を厳選

・譜例と詳しい解説で、形式を理解しやすい

・対話形式で読み進めやすい

一部を無料公開します。

教材の「内容」が気になる方も多いと思いますので、

実際に読んでみて「続きも読んでみたい」と思ったら、

Amazon kindleでの購入をご検討ください。

► 本編(無料公開)

注 : 譜例で取り上げている作品は、パブリックドメインになっている作品です。

出版社が独自につけたアーティキュレーションなど、権利に関わる部分は一切表示しておりません。

譜例はFinaleで作成したものです。

注2 : 本記事の内容は、

《「新版 楽式論」石桁真礼生 著 音楽之友社》

の内容をもとに筆者がアレンジおよび補足を加え、よりわかりやすくかみくだいたものとなっています。

曲のなりたちを知るとピアノの練習がもっと楽しくなるよ。

「ソナタ形式といえば、だいたいはこうくる!」みたいなね。

だからまずはそれだけを知っておけばOK。

「ドーミドソッソ」っていう曲、この前やったでしょ?

あのソナチネもじつはソナタ形式でできているの。

たった38小節だけの曲だけど、

ソナタ形式を知るのにたいせつな内容がちゃんとまとまっているんだよ。

ソナタ形式では調の変わっていきかたにもある程度おきまりがあるの。

だから、まずは曲の調を調べることが出発点よ。

今回は「長調」のソナタ形式についての話。

じゃあ内容にはいっていくけど、まず3つの言葉を覚えよう。

「提示部(ていじぶ)」

「展開部(てんかいぶ)」

「再現部(さいげんぶ)」

最初に出てくるのが「提示部(ていじぶ)」。

「主題(しゅだい)」っていう曲のたいせつなメロディとかリズムを提示するからこう呼ぶのよね。

「この曲はこんな曲ですよ」って曲のことを説明してあげているところだと思うといいよ。

ほかのことばはあとで。

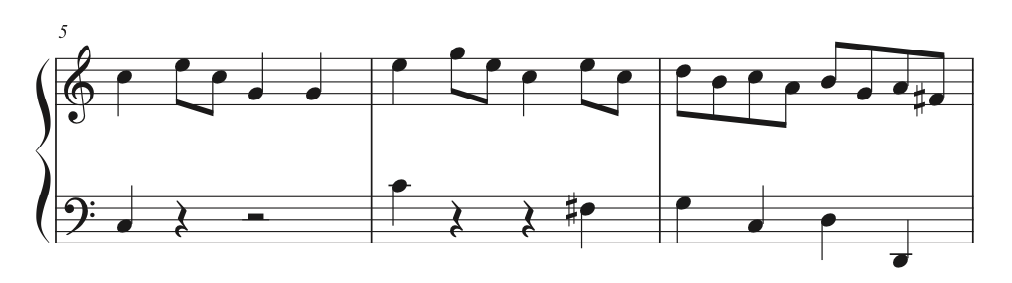

「第1主題(だいいちしゅだい)」と「第2主題(だいにしゅだい)」からできていて、

この1-4小節は「第1主題」。

今日はカンタンな説明だけにするから、もう次にいくよ。

ちょっとむずかしく感じるかもしれないけど、

一度覚えちゃえばずっと使えるから少しだけがんばって!

このばしょでは「第1主題と第2主題をつなげる役割」をしているの。

曲によってはもっと長かったりもするよ。

「こういう曲なんです」っていうのを聴いている人によりわかってもらおうとしているんだよ。

同じメロディを使うことでなかよしになって、

音楽がスムーズにつながっていくの。

さっきちょっとだけ話したよね。

さてAくん、ここでは転調してるけど、どの調へ行ったかわかる?

「ドレミファソラシド : ハニホヘトイロハ」って何度もいえば九九みたいにすぐおぼえられるよ。

「上属調(じょうぞくちょう)」っていうことばがあって、

長調の場合は、第2主題は第1主題の5度上の調につくられることがおおいんだよ。

…って言ってもむずかしいと思うから、今は、

「長調の場合は、第1主題がハ長調で始まったら、第2主題はト長調にいくことがおおい」

って覚えておいて大丈夫。

「提示部をおわらせるはたらき」をもっているの。

曲によってはコデッタはない場合もあるし、もっと長い場合もあるよ。

これで、「提示部」は終わり。

じつはね、

ソナタ形式では提示部ででてきたメロディやリズムを何度も使ってそのあとが作られているから、

ここまでわかっちゃえば、

もうこわいものはないの。

…あら、宅配便かしら?ちょっとここまでをおさらいしていて。すぐ戻るから。

◉ 調の変わっていきかたにもある程度おきまりがあるため、まずは曲の調を調べることが出発点

◉ ソナタ形式はおおきく分けると次の3つでできている

「提示部(ていじぶ)」

「展開部(てんかいぶ)」

「再現部(さいげんぶ)」

◉【提示部(ていじぶ)】 → 主題を提示する

「第1主題(だいいちしゅだい)」

「経過句(けいかく)」 → 無い曲もある

「第2主題(だいにしゅだい)」

「コデッタ」 → 無い曲もある

◉ 長調では、第2主題は第1主題の5度上の調(上属調)につくられることがおおい

◉ 最初の主題の素材(メロディやリズム など)がその後でもなんどもつかわれるのが特徴。

このことにより統一感がでると同時に、音楽がスムーズにつながっていく

注 : ソナタ形式の作品の中にはやや事情が異なる作品も含まれていますので、

これらは「基本の型」と思って理解してください。

続きは「Amazon kindle」で出版していますので、ぜひ読んでみてください。

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 はじめてのソナタ形式 – 名曲の中に見つける音楽の魅力

本記事の内容は、

《「新版 楽式論」石桁真礼生 著 音楽之友社》

の内容をもとに筆者がアレンジおよび補足を加え、

よりわかりやすくかみくだいたものとなっています。

【おすすめ参考文献】

楽曲分析をより深く学びたい方へ:

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン ユーゲントアルバム より メロディー】徹底分析

※「楽式論」「作曲の基礎技法」は、専門的な内容を含む中〜上級者向けの書籍です。

【関連記事】

▶︎ 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

初級 楽曲分析学習パス

▼ 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント