【ピアノ】音楽的記譜法と技術的記譜法の違いと見分け方

► はじめに

ピアノ演奏において「音楽的記譜法」と「技術的記譜法」を見分ける能力は、作曲家の意図を理解して演奏をするために不可欠です。実際の楽曲では、1曲の中でこれらの記譜法が混在していることも多いのが問題となります。

本記事では、具体的な譜例を通じて両者の違いを明確にし、実践的な楽曲解釈への応用方法を見ていきましょう。

►「音楽的記譜法」か「技術的記譜法」の解読

‣ 用語解説とその違い

ヨーゼフ・ディッヒラーは、著書「ピアノ演奏法の芸術的完成」の中で、以下のように定義しています:

音楽的記譜法:

・一つの声部がそこに記されてある音の長さだけ実際に響き、休符のところではその通りに休む

・各々の音がその高さばかりでなく、ことにその長さにおいて実際の響きと一致する

技術的記譜法:

実際上の響きを示すものではなく、単に指の技法上の演奏方法を示す

つまり、簡単に言えば:

音楽的記譜法 → 「実際にどう響くかを示したもの」

技術的記譜法 → 「どう弾くかを示したもの」

‣ 具体例で理解する

ブラームス「6つの小品 間奏曲 Op.118-6 変ホ短調」

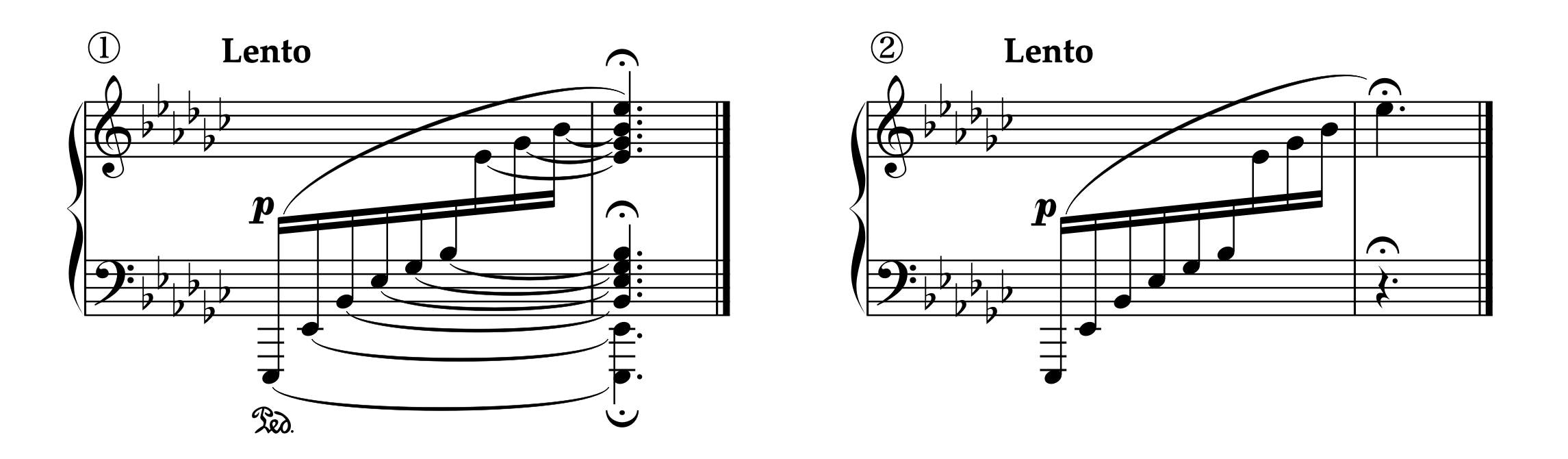

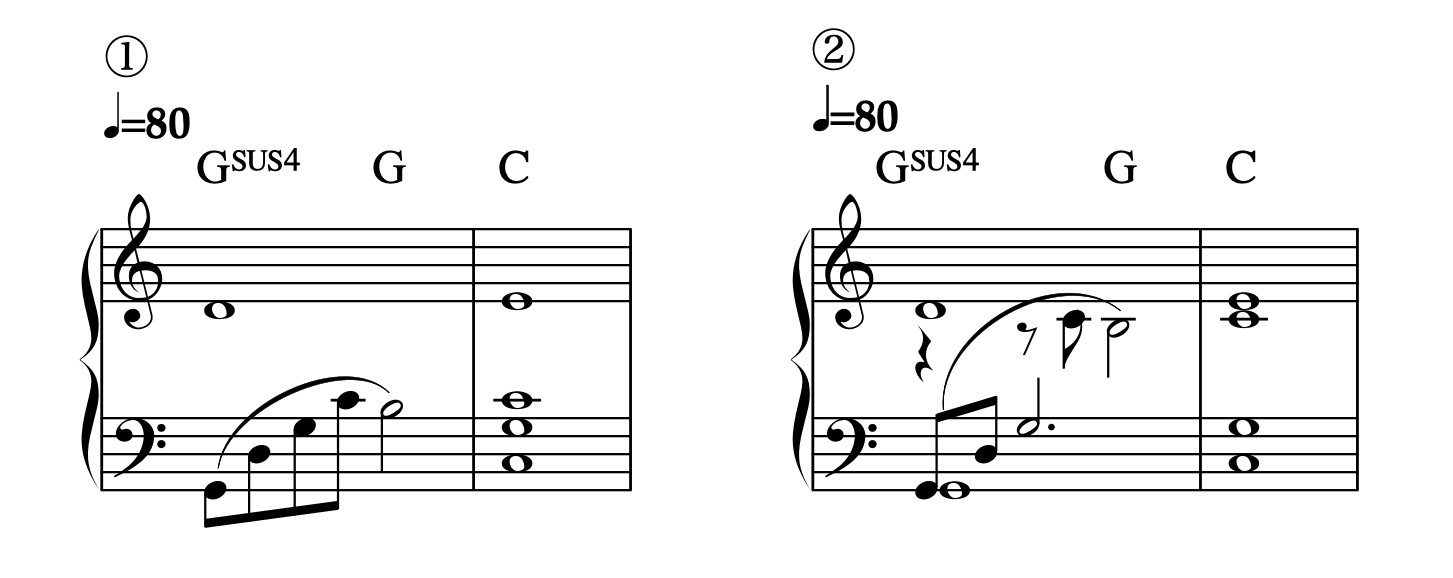

譜例1(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

左側の①の譜例がブラームスによる原曲の記譜法であり、これは「音楽的記譜法」に基づいています。作曲家自身によるダンパーペダルの指示がありますが、ペダルを使えば16分音符の全ての音が和音化されて、このように響くわけです。

一方、右側の②の譜例は「技術的記譜法」を示しています。手の大きさには限りがあるため、実際にはこのように弾くことになるでしょう(部分的にフィンガーペダルを併用することは可能)。

ダンパーペダルやフィンガーペダルのテクニックが重要なピアノ音楽では、これらのような記譜法の特徴の差が生まれることになります。

‣ なぜ、これらの記譜法の判別が重要なのか

(再掲)

この譜例の場合は、原曲が「音楽的記譜法」に基づいており、作曲者自身によるダンパーペダルの指示もあるので、演奏方法を誤解することはないでしょう。しかし、もし右側の譜例のように書かれていたとしたら、演奏者は楽曲全体を考慮して判断する必要があります:

・ダンパーペダルで和音化するのか?

・ノンペダルでサラサラっと弾くのか?

これらの解釈の違いによって、生み出されるサウンドが全く異なるものになります。そのため、記譜法の判別は演奏解釈の核心部分と言えるのです。

‣ 一曲の中に混在する記譜法

問題なのは、この2種類の記譜法が平然と一曲の中で混ざっていることです。譜例のブラームス「間奏曲 Op.118-6」でも同様で、曲尾で「音楽的記譜法」が使われているからといって、全てがそうだと思って譜読みをすると表現がギクシャクしてしまうでしょう。

演奏時のチェックポイントとして、作曲家自身によるペダル指示の有無を確認したり、楽曲の時代様式も参考にする必要があります。

► 紛らわしい例とその解決法

‣ 判別が難しいケース

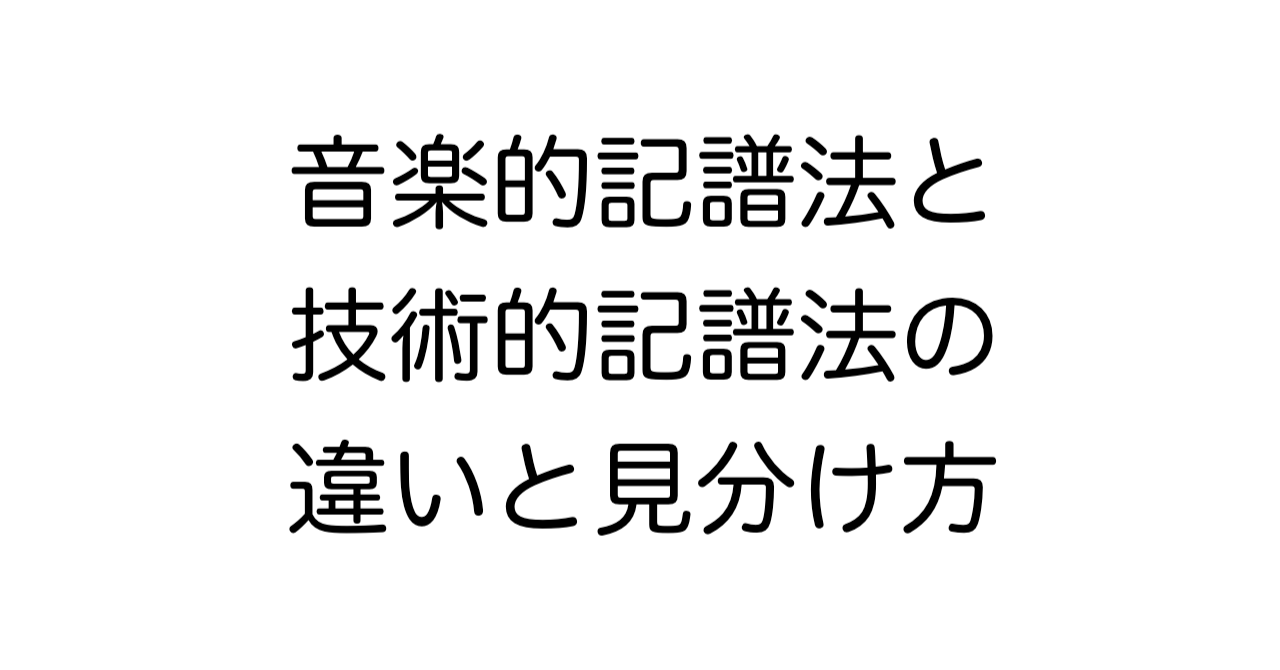

譜例2(Sibeliusで作成)

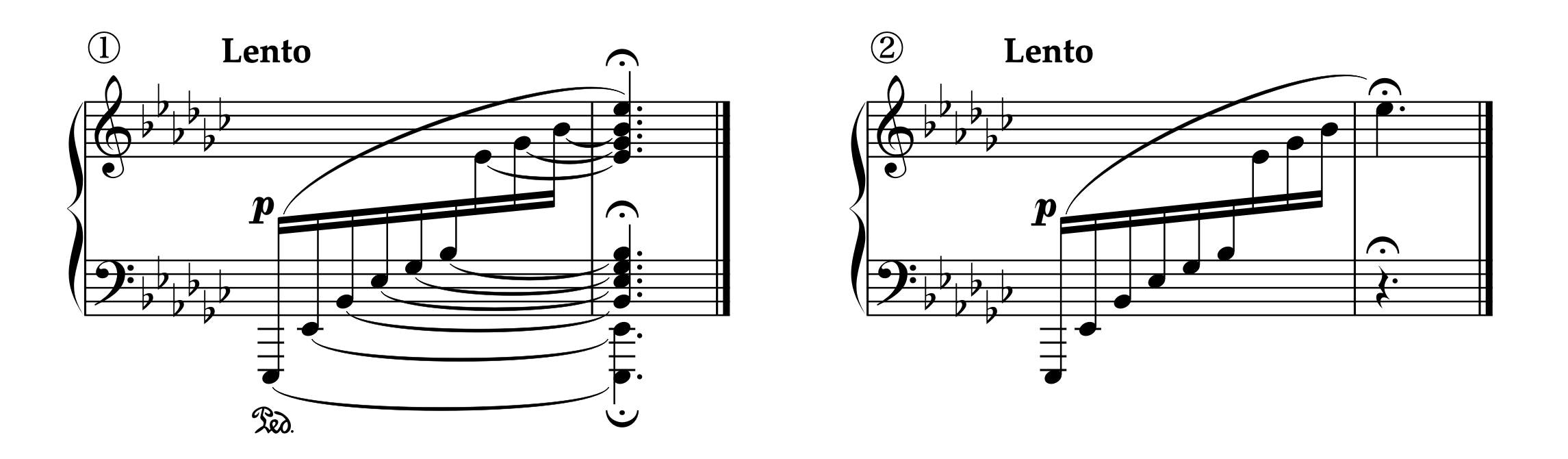

①と②の譜例では、どちらが音楽的記譜法でどちらが技術的記譜法か判別できるでしょうか?

実は、②が音楽的記譜法であり、同時に技術的記譜法でもあるのです。これは一見矛盾しているように思えるでしょう。演奏してみると明らかですが、技術的に①のように弾いても、①のように響いたとしても、全く音楽的ではないため、②のように「弾くべき」であり「響かせるべき」でもあるのです。①の記譜は単なる「簡略譜」と言えます。

‣ 音響上の問題点

①の書法には以下のような音響上の問題があります:

・左側の小節でダンパーペダルを踏みっぱなしにすると、DoとSiの音が不協和音程を形成する

・3拍目でペダルを踏み替えると、バスや内声の響きが断裂してしまう

なぜ、これが問題なのか?

Ⅴの第3音(導音)は、多くの場合次に主音へ進む重要な音であり、この音と半音上の音が同時に鳴ると、以下の問題が生じます:

・不協和な響きが生まれる

・導音の主音への進行感が弱まる

・和音の機能が不明確になる

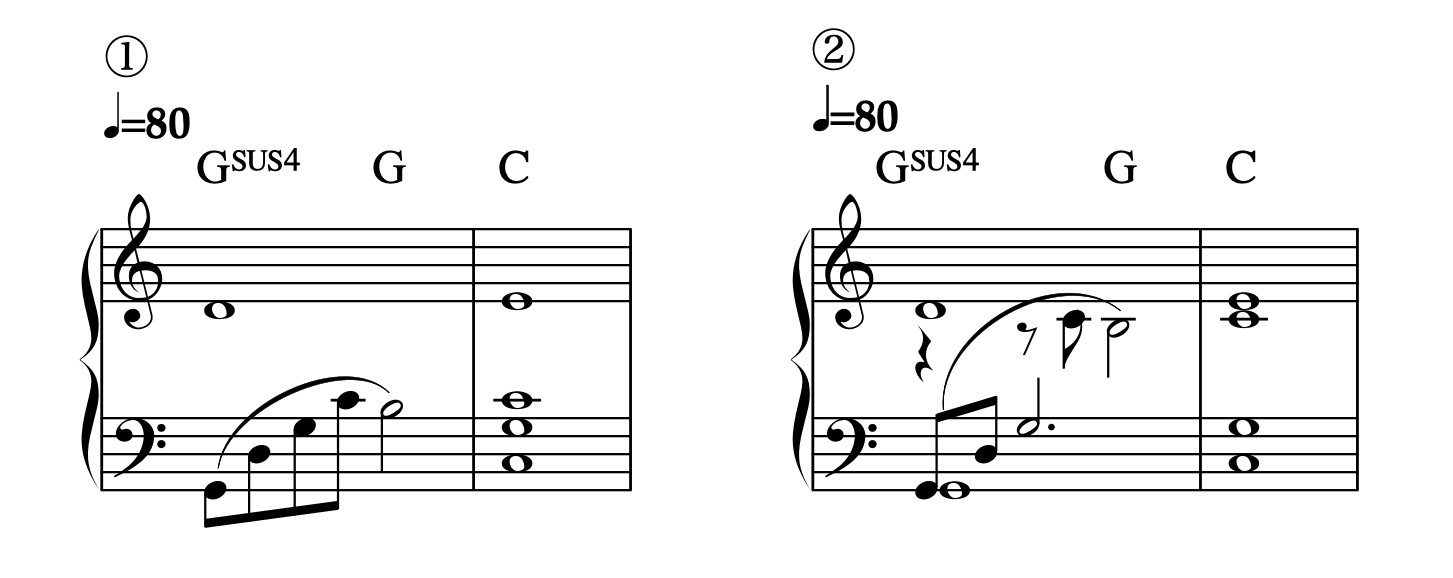

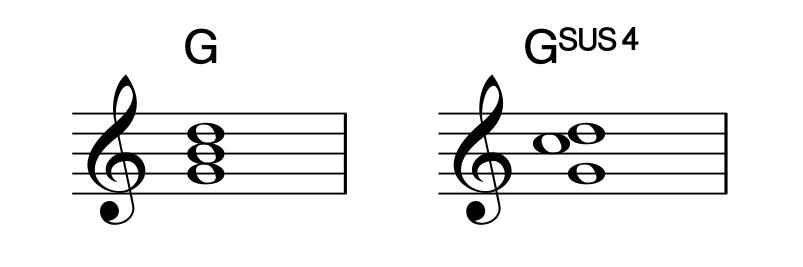

‣ sus4の基礎知識

ポピュラー音楽で使用されるコードネームでは、この点について明確な区分けがされています:

譜例3(Sibeliusで作成) C-major(=C-dur)の場合のⅤ

sus4(suspended「つるした」4番目の音)の場合:

・3度の音を含めない

・4度の音が3度の代わりとなる

・その後3度に解決することが多い

‣ 実践的な演奏テクニック

(再掲)

上記の問題を解決するため、以下のような演奏技術を活用します:

フィンガーペダルの活用

声部分けした②の譜例のように:

・バスの音を左手の小指で保持

・内声の音を適切な指で保持

・3拍目でダンパーペダルを踏み替え

このテクニックにより:

・バスや内声の音響の継続性を保持

・Ⅴにおける第3音の濁りを回避

► 創作時の「音楽的記譜法」か「技術的記譜法」の選び方

ピアノ音楽の作曲や編曲を行う際、どちらの記譜法を選ぶべきか悩むことがあるでしょう。それぞれにメリット・デメリットがあります:

音楽的記譜法のメリット・デメリット:

・演奏者に情報が正しく伝わりやすい

・記譜が煩雑になりがち

技術的記譜法のメリット・デメリット:

・比較的シンプルな記譜になる

・情報が分かりにくく、演奏者を迷わせる可能性がある

本記事の内容を踏まえたうえで他者の作品を数多く譜読みすることで、それぞれの記譜法の特徴や効果を実感できるようになるでしょう。それらの経験を踏まえて、その時の創作に最適な記譜法を選択し、一曲の中で使い分けることをおすすめします。

選択の指針:

・「ここは絶対にこういう音響表現が欲しい」というのをはっきり伝えたい場合 → 音楽的記譜法

・演奏者が容易に判断できるケース → シンプルさを優先した技術的記譜法

・演奏者の解釈に委ねたい場合(例:古典派のアルベルティ・バスなど) → 技術的記譜法

「絶対にこういう表現が欲しい」というのがはっきりしているのであれば、多少煩雑になっても音楽的記譜法にすべきですし、技術的記譜法にしておいても明らかに演奏者が判断できる容易なケースでは、シンプルさを優先してもいいでしょう。また、例えば古典派のアルベルティ・バスのようなフィンガーペダルを使っても使わなくても成立し、かつ、どちらでも良い音楽表現が得られるケースでは、技術的記譜法にしておいて演奏者の音楽性に任せてしまうのも一案です。

► 終わりに

音楽的記譜法と技術的記譜法の理解は、ピアノ演奏の質を高める重要な要素です。これらの概念を意識しながら楽譜を読み解くことで、作曲家の意図により近づくことが可能になるでしょう。

本記事の内容をもとに、「音楽的記譜法」「技術的記譜法」についてさらに深く学びたい方は、以下の書籍を参考にしてください。

・ピアノ演奏法の芸術的完成 著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント