【ピアノ】ペダリングの分析的アプローチ:濁り以外の3つの重要ポイント

► はじめに

ダンパーペダルを使ったときに誰が聴いてもNGなのは、特別な意味がないのにも関わらず、ただ濁っていることです。しかし、「ペダリングでは濁っていなければいい」というだけではありません。

このあたりを勘違いしているケースがあるようなので、楽曲分析の3つの重要な観点から解説します:

1. メロディラインの垂直的分析(音の重なり方)

2. パッセージの性質分析

3. 和声進行の連続性分析

► 濁り以外の3つの重要ポイント

‣ 例1:メロディラインの聴こえ方(垂直的分析)

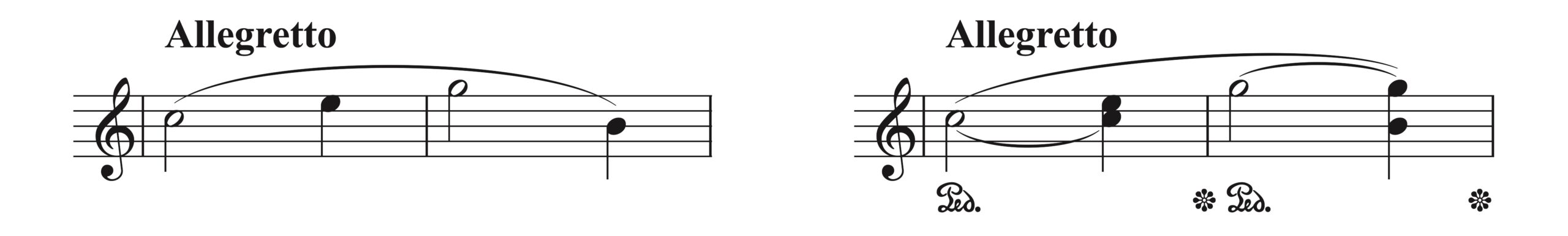

譜例(Finaleで作成)

1小節目は上行音型のメロディ(和声はⅠ)、2小節目は下行音型のメロディ(和声はⅤ系)とします。

ダンパーペダルを踏むと音響が和音化(複数の音が同時に鳴り続ける状態)するので、実際にはどちらの小節も、右側の譜例で示したような音響が生まれることになります。

どちらも和声の中で動いているだけなので、濁ってはいません。しかし、「メロディラインの聴こえ方」という観点では、2小節目のほうには問題があります。

垂直的分析のポイント

音域が高い音のほうが印象に残りやすいため、下行型のメロディのときに踏み変えないペダルを使ってしまうと、メロディラインが不明瞭になってしまいます。各音が垂直に重なったとき、高音域の最初の音が支配的になってしまう現象が起きるのです。

実際の作品ではメロディ以外のパートとの兼ね合いを考えないといけないので、やむを得ないときはこの限りではありません。しかし、原則としては「下行型のメロディをペダルで和音化しない」というのを前提に、よく耳を使いながらペダリングを決定していく必要があります。

実際の作品で見てみましょう。

ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61 変イ長調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

はじめの16分音符As音からダンパーペダルで拾ってしまうのは、おすすめできません。和声的には拾っても問題ないのですが、メロディラインの聴こえ方に問題が生じるからです。

垂直的分析による問題点

もしペダルで残してしまうと、直後のEs音が鳴るときにAs音が残って和音化されてしまうため、そのEs音が聴こえにくくなってしまいます。

こういうときにやってはいけないことは、弾く強さのみで解決しようとしてしまうこと。それでは、音楽表現が歪んでしまうので、ペダリングで解決する必要があります。

譜例で示した b のほうのペダリングを使うといいでしょう。Es音が鳴った後に、後踏みペダル(シンコペートペダル:打鍵後にペダルを踏む奏法)にします。

‣ 例2:軽さが欲しいパッセージ(パッセージの性質分析)

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、26-28小節)

上段に出てくる16分音符の動きに注目してください。

パッセージ的には和音の中で分散されているだけなので、 和音変化の際に踏み替えさえすれば、ペダルを使っても濁りはしません。

【パッセージ分析のポイント】

しかし、このような軽さが欲しいパッセージでは、あえてペダルを用いないほうがいいでしょう。たとえ濁らなくても、ペダルで和音化されたウェットな響きは、ここでのコロコロした軽さからは遠く離れたものだからです。

笈田光吉 氏は「ピアノペダルの使い方」という書籍の中で、同じような表現について以下のように書いています。

モーツァルト「2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448 第1楽章より」

抜粋譜例(PD作品、Finaleで作成)

故意にペダルを避けて、可憐な優美さを表現する方法がある。

これはモーツァルトなどにしばしば見受けられる。

しかしこの方法は多くの場合、無味乾燥な結果をもたらす故、発想の点で非常に注意しなければならない。

ペダルを用いずに優美さを出す例として次の二つを挙げる。

(文章の抜粋終わり)

・ピアノペダルの使い方 著:笈田光吉 / 音楽之友社

‣ 例3:ペダル効果による和声の変化(和声進行の連続性分析)

ブラームス「6つの小品 間奏曲 Op.118-1 イ短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

最終小節へ入る直前に低いA音が出てきます。この部分からペダル効果で最終小節までを含めてA-durの主和音の響きをつくるわけなので、ペダルマークが書かれているところでダンパーペダルを踏んだら、あとは曲の最後まで踏みっぱなしにすべき。

しかし、最終小節へ入ったときにペダルを踏み替えてしまう演奏が意外と多く見受けられます。

和声進行分析のポイント

最終小節で踏み替えてしまうことで、大きく二つの問題が生じます:

1. 和声構造の崩壊:

・低いA音の響きが途切れることで、終止にふさわしくない第二転回形の響きになってしまう

・完全終止の安定感が損なわれる

2. 音響バランスの急変:

・低いA音の響きが途切れたときに、急に音響が薄くなったように感じてしまう

・急に高音域のみの響きになることで、終止感が弱まる

このうち、意外と意識から飛ばしがちな落とし穴が「2」の方です。

ピアノというのは減衰楽器なので、ペダルを使っていても発音された音がどんどん減衰していくのは仕方ありません。ただし、低いA音が鳴るのは最終小節のたった1拍前であり、鳴って間もないときにペダルを踏み変えると、いきなりそのバスの音響が断裂して、急にいなくなったような印象になってしまいます。そして、最終和音は音域が高めなので、一気にバスが高くへ飛んだような印象に聴こえてしまいます。

► 楽曲分析から導かれる原則

本記事で見てきた3つの分析視点から、ペダリングにおける以下の原則が導き出されます:

1. 垂直的分析の原則:

・メロディの進行方向と音の重なり方を考慮する

・特に下行型メロディでは音の重なりに注意が必要

2. パッセージ分析の原則:

・単に和声上の濁りだけでなく、パッセージの性質に応じたペダリングを選択

・軽やかさを要する箇所では、あえてドライな響きを選択することも検討

3. 和声進行の連続性の原則:

・和声進行全体を見通したうえでペダリングを決定

・特に終止部分では、和声の完成度と音響バランスの両面を考慮

► 終わりに

ダンパーペダルというのは「濁るから踏み変える」というだけではありません。本記事で取り上げた例のように:

・たとえ濁らなくても、踏み変えるべきでないケースはあるということ

・ペダル効果をきちんと吟味しなかった場合の意外な落とし穴があるということ

これらを踏まえておきましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事のテーマをより深く理解するための推薦書籍:

・ピアノペダルの使い方 著:笈田光吉 / 音楽之友社

・ピアノ・ペダルの技法 著:ジョーゼフ・バノウェツ 訳:岡本秩典 / 音楽之友社

【関連記事】

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント