【ピアノ】替え手奏法(指の交差)とは?実例で学ぶ音楽的意義と演奏のコツ

► はじめに

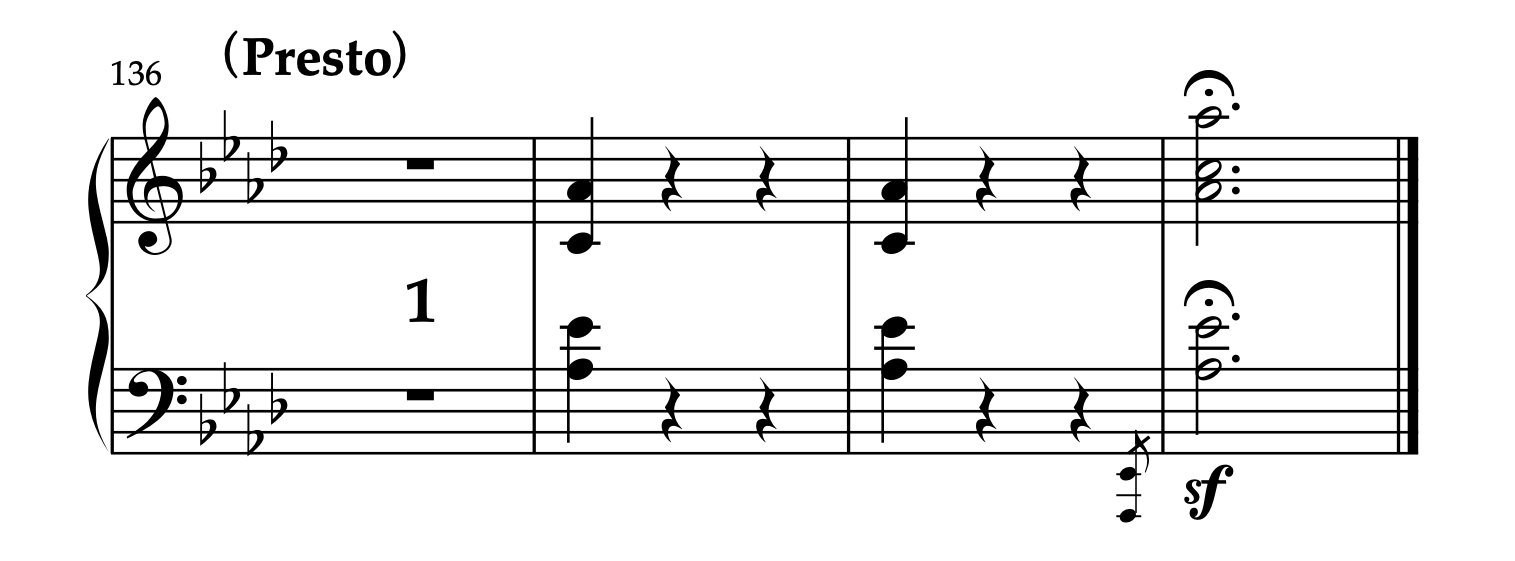

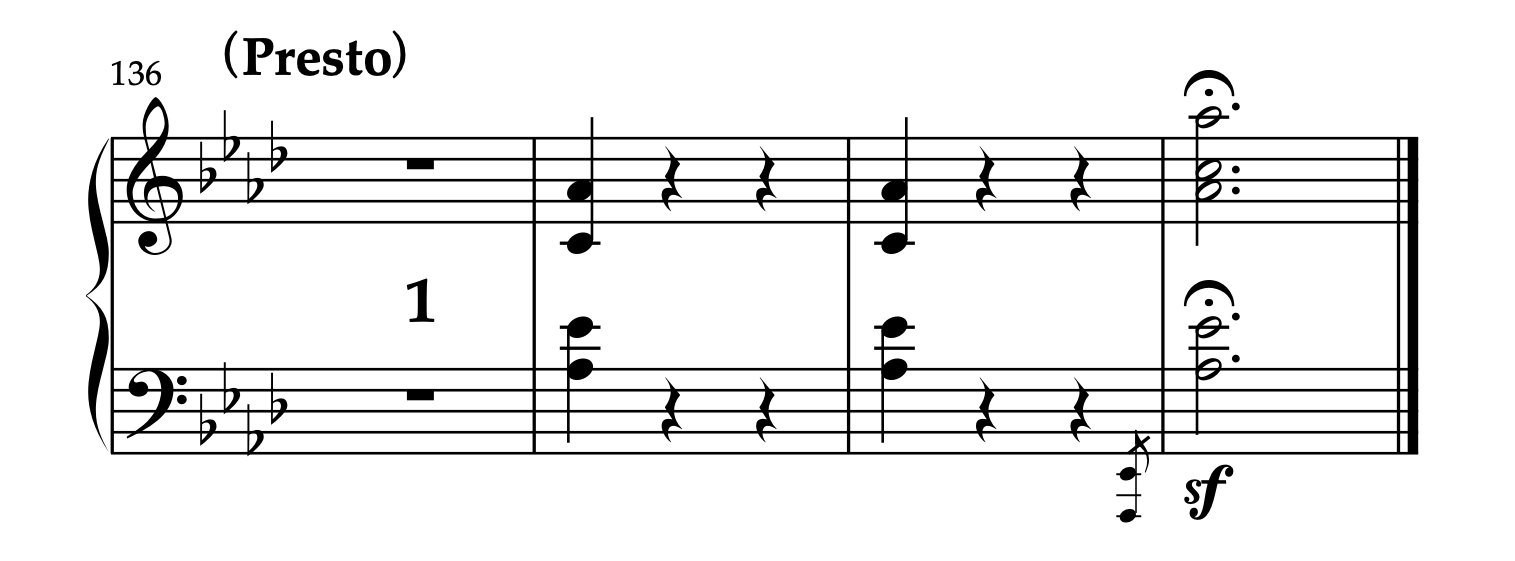

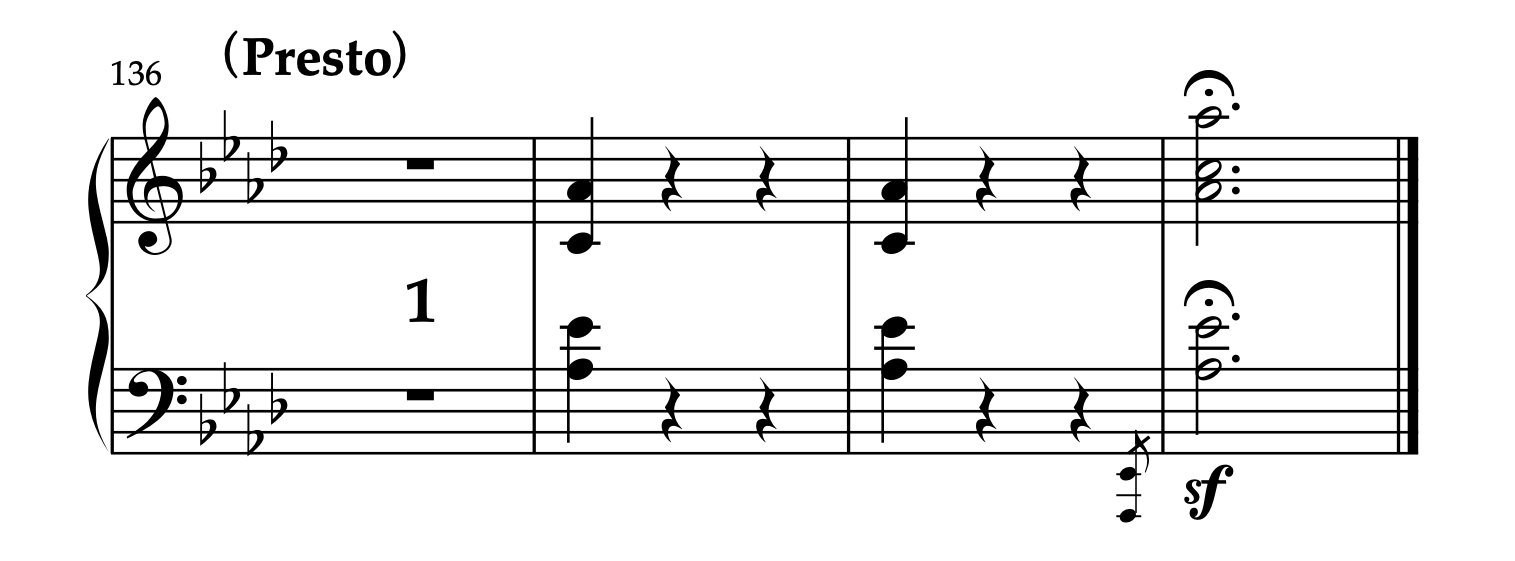

「入れ子」書法は、両手で弾く和音の音を音域順に並べず、声部を交差した形で記譜する書法です。以下の譜例の137-138小節を参考にしてください。この記譜を譜面通りの配分で演奏すると両手の指が交差するため、その奏法を「替え手」奏法と呼びます。

シューマン「謝肉祭 1.前口上」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、136-139小節)

ショパンやシューマンをはじめとするロマン派の作曲家たちは、以下のような明確な意図をもってこの技法を用いてきました:

・音色の違い:異なる指や腕の重みによる響きの変化

・表現の違い:フレーズのつながりや特定の声部の独立性

・作曲家のこだわり:視覚的効果 など

本記事では、中〜上級者向けに、入れ子書法による替え手についての実例分析と演奏のポイントを解説します。

※「替え手」という用語は、解説書によっては「上段に書かれている音を左手で弾くこと、また、下段に書かれている音を右手で弾くこと」と解説されていることがあり、定義に複数の解釈が存在します。本記事では、両手の指が交差する奏法全般を指す広義の意味で使用しています。

► 替え手の基本的な考え方

‣ 実践例と分析①

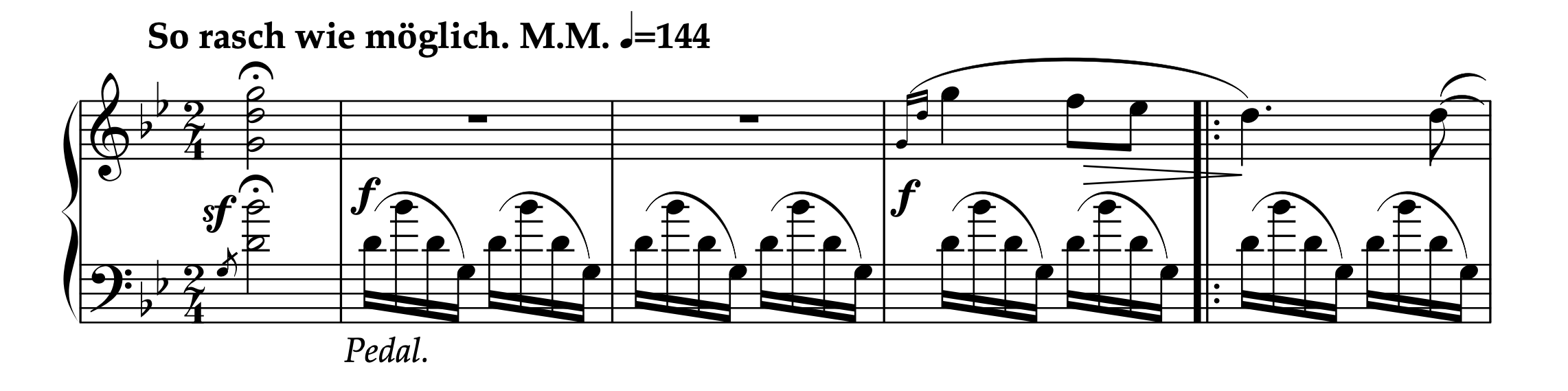

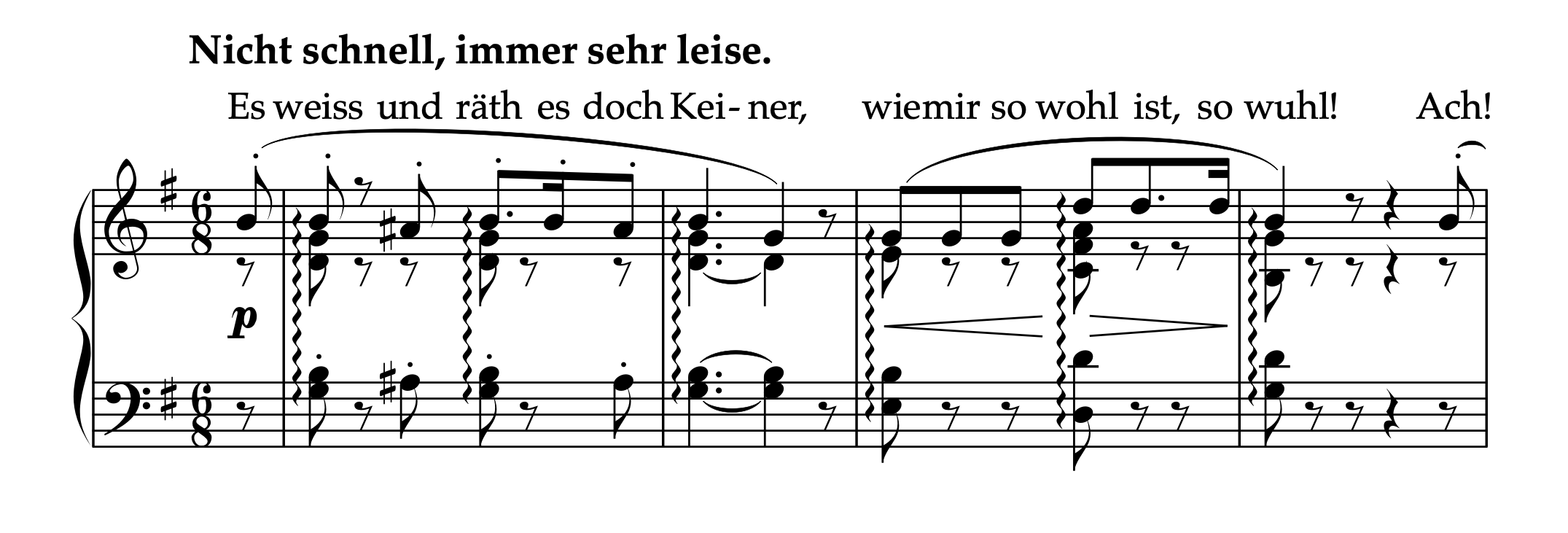

シューマン「ピアノソナタ 第2番 ト短調 Op.22 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

なぜ、この書法なのか

この冒頭部分では各手の親指が交差する替え手が使われています。

・「なぜ、右手の親指で弾くG音を左手で取らないのか」

・「なぜ、左手の親指で弾くB音を右手で取らないのか」

と思うかもしれません。理由は明らかであり、左手では2小節目から始まる分散和音で使われる音のみをつかんでおいたほうが、手の動き、流れ、ニュアンスなど、どれもスムーズにつながるからです。

シューマンはこのような「替え手」の書法を多くの作品で取り入れました。

演奏上の効果

大西愛子氏による「ピアニズムへのアプローチ 音楽的なピアノ演奏法」という書籍には、以下のような記述があります。

ロマン派の作曲家達、殊に Chopin や Schumann は、中間音をたっぷり出したい時に、親指を交差させています。腕からの目方が自然に入り、和音が豊かになるためです。弾きやすいようにと、交差させずに左右の親指を置き替えて弾く時には、親指の音がたっぷり出るように注意してください。

(抜粋終わり)

・ピアニズムへのアプローチ 音楽的なピアノ演奏法 著 : 大西愛子 / 全音楽譜出版社

‣ 実践例と分析②

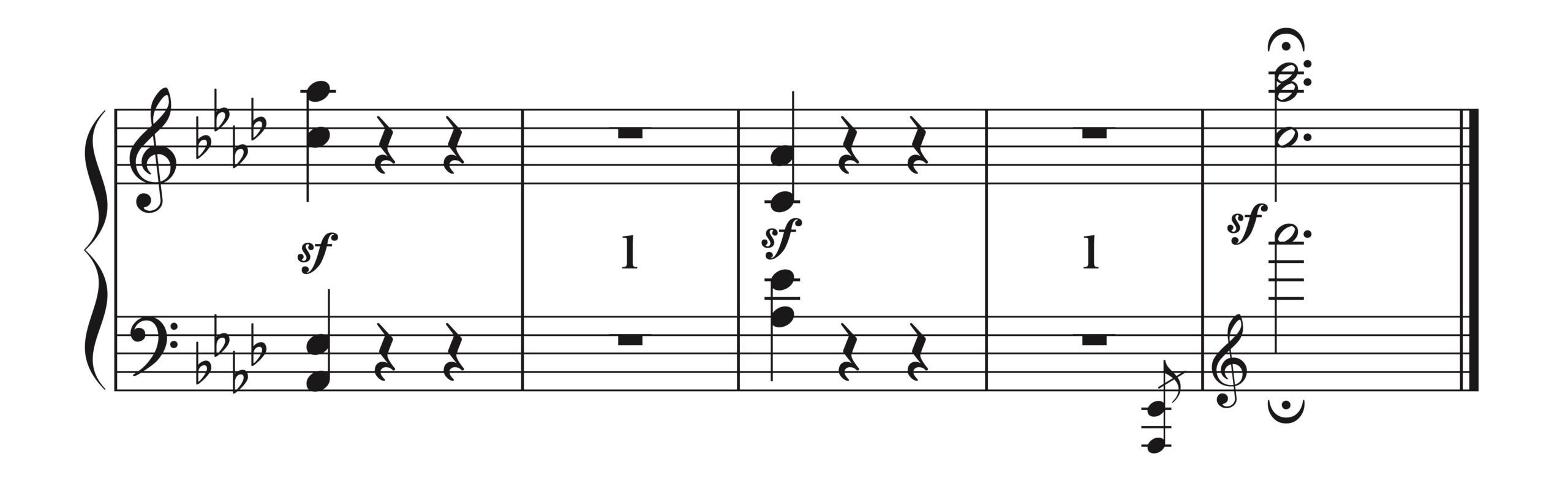

シューマン「謝肉祭 20.ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最終小節では、楽譜通りに演奏すると手を交差させて左手で最高音を弾くことになります。

一部の演奏では「下から、左手で2音・右手で2音」のように和音分割を変えていますが、シューマンはあえて手を交差させて演奏して欲しいと楽譜に記しています。その意図は:

・演奏する指の違いからくる和音の微妙なニュアンス

・手の交差による視覚的なパフォーマンス性

・クライマックスにおける身体性の表現

など、いくつかの意図があるからなのでしょう。

最後から3小節目では、左手で弾く和音と右手で弾く和音が入れ子で替え手になっています。第1曲目でも、同様の「入れ子(替え手)」書法が使われており、全曲を通じた作曲技法の一貫性が見られます。

シューマン「謝肉祭 1.前口上」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

‣ 実践例と分析③

シベリウス「5つの小品(樹木の組曲) Op.75 より 第5曲 樅の木」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、32-39小節)

この例では入れ子が続く中、33小節目や37小節目のように3音のみの部分が含まれています。

音楽的効果

動く音が両方とも同じ手(右手の内声)で演奏されるため、ニュアンスのコントロールがしやすく、内声の第2の旋律線が明瞭になります。

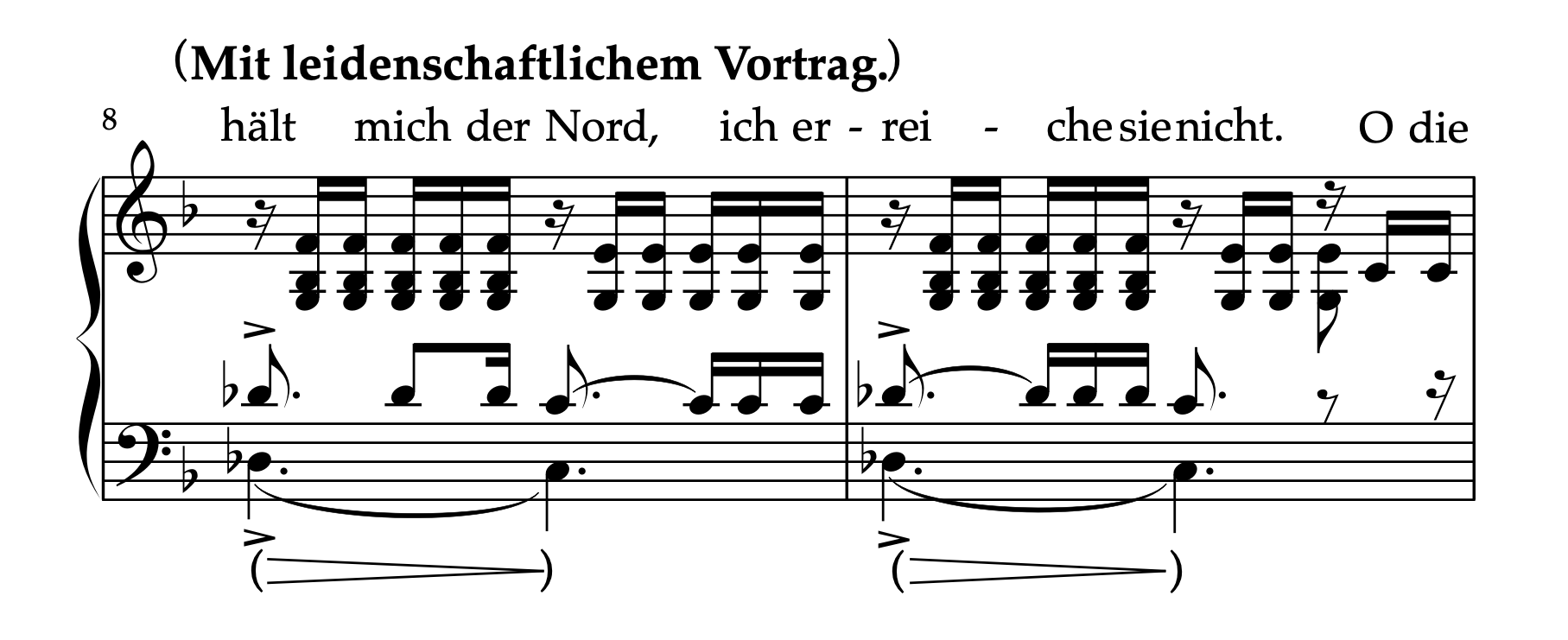

‣ 実践例と分析④

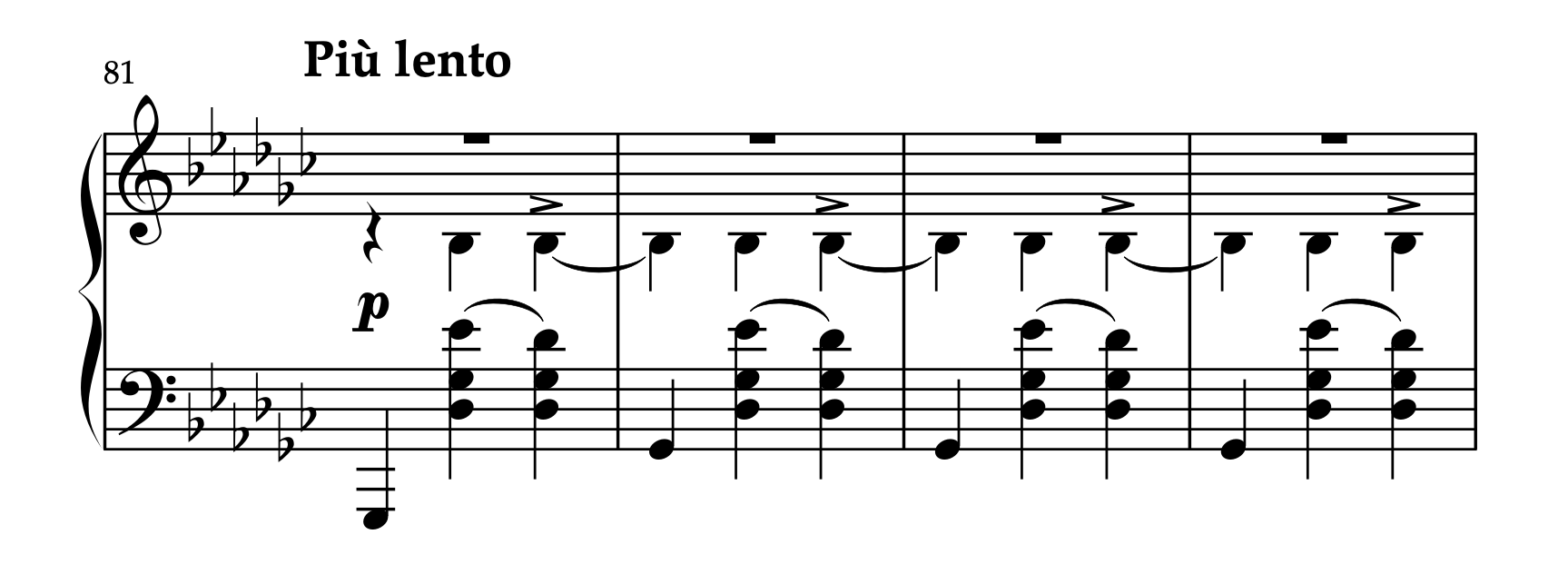

ショパン「ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、81-84小節)

同音連打のB音が独立的に記譜されており、楽曲の構造を明示する書法となっています。

この書法の意義:

オーケストラ的発想:この保続音はホルンやヴィオラなどの楽器が担当するような音

視覚的明瞭性:シンコペーションでタイが次小節にまたがるため、独立記譜が見やすい

‣ 実践例と分析⑤

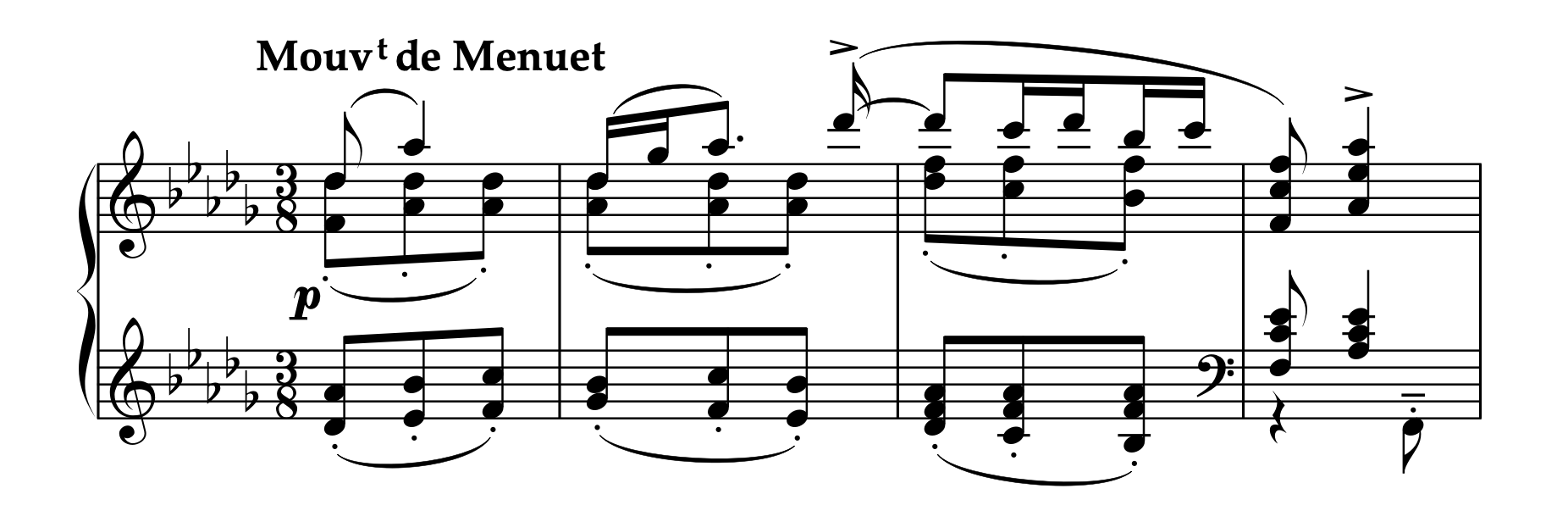

ラヴェル「ソナチネ M.40 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この冒頭部分の入れ子書法は、左手パートの和音に含まれる順次進行のラインを音楽的に演奏するための処理だと考えられます。

このような箇所では、片手のみで音を出してみるとその意図を理解できるでしょう。3小節目では入れ子から通常の書法に戻り、両手共に順次進行のラインが出てきます。

‣ 実践例と分析⑥

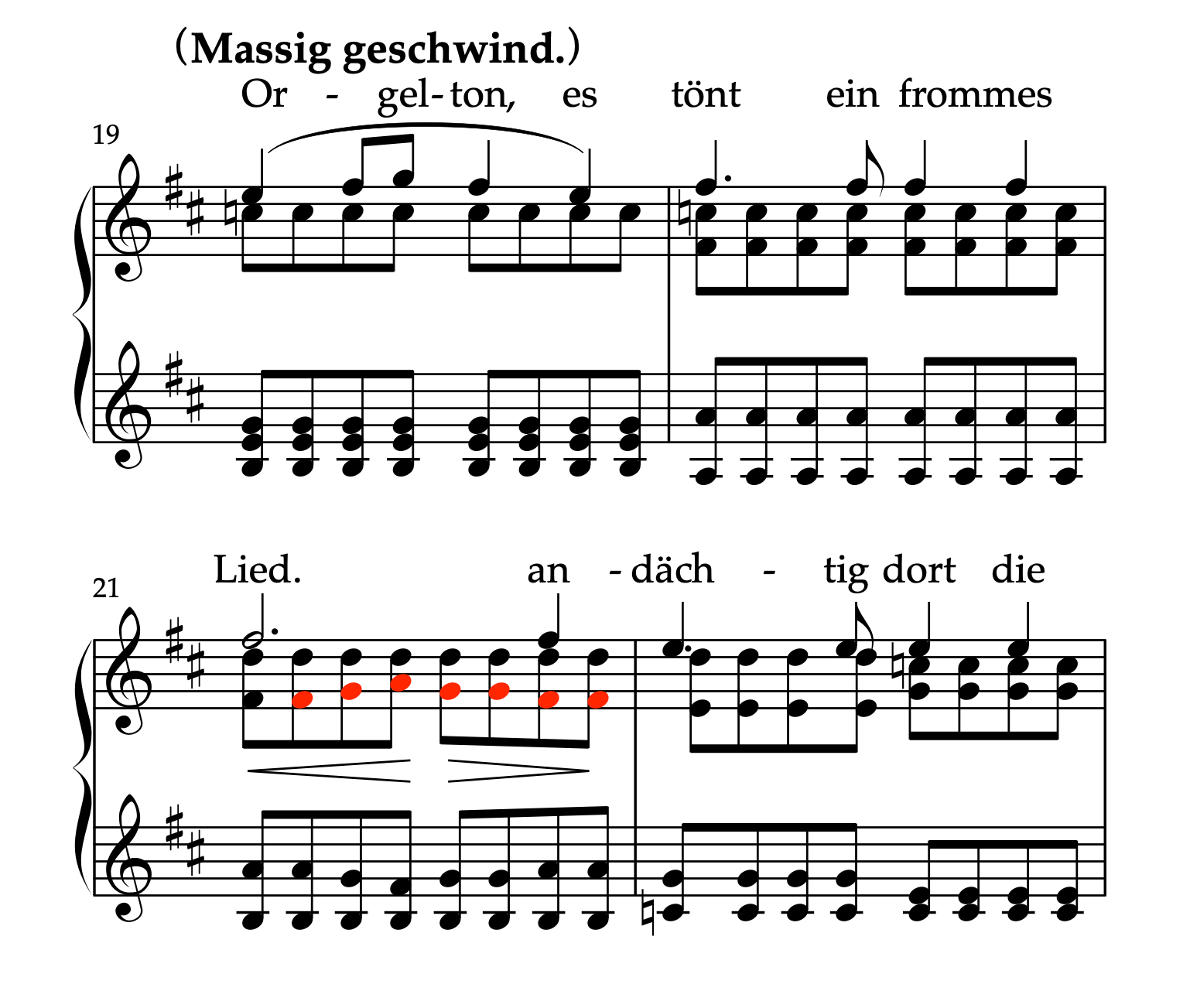

シューマン「ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第1曲 ラインのほとりの日曜日(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、19-22小節)

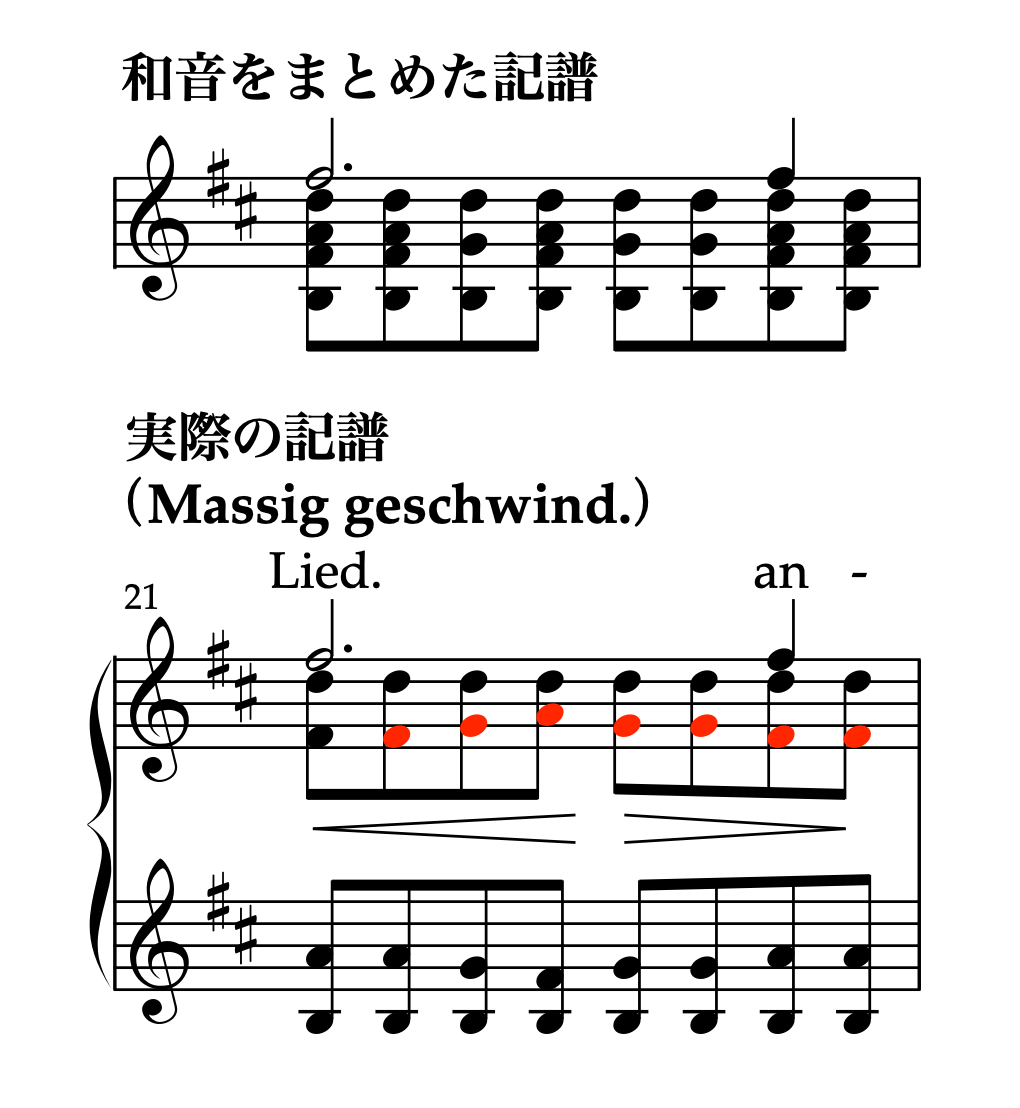

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、21小節目)

20小節目から22小節目の半分まで入れ子になっています。実際には密集和音になっており、一見すると部分的にわざわざ入れ子にする必要性が分かりにくい例です。

なぜ、この書法なのか

21小節目にはダイナミクスの松葉(< >)が書かれており、レッド音符で示した内声の「Fis – G – A – G – Fis」という動きは、原曲の歌曲でも強調される重要な合いの手です。

音楽的効果

入れ子書法により、この内声の動きを同じ手で一貫して演奏できるため:

・バランスのコントロールがしやすい

・音楽的なラインとして際立たせやすい

・重要な旋律の最中で両手を行き来する弾きにくさを回避

‣ 実践例と分析⑦

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第4曲 静けさ(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

ロングアルペッジョ部分が入れ子になっている例

3小節目後半から4小節目にかけて、比較的珍しい記譜法が使われています。

譜面上では右手と左手の音符が交差した入れ子の配置になっており、ロングアルペッジョの縦線が両手を貫いていることに着目しましょう。

演奏方法と音楽的効果

このような記譜では、音域の低い順ではなく、楽譜に書かれた下の位置から順番に音を鳴らしていくことが原則です。その結果、左手親指の音より音高の低い音を右手親指で後から弾くことになり、通常の音域順アルペッジョとは異なる響きの流れが生まれます。この独特な音の並びが、微妙な揺らぎを表現しているのでしょう。

譜面の見た目に惑わされず、記譜の意図を理解することが重要です。

‣ 実践例と分析⑧

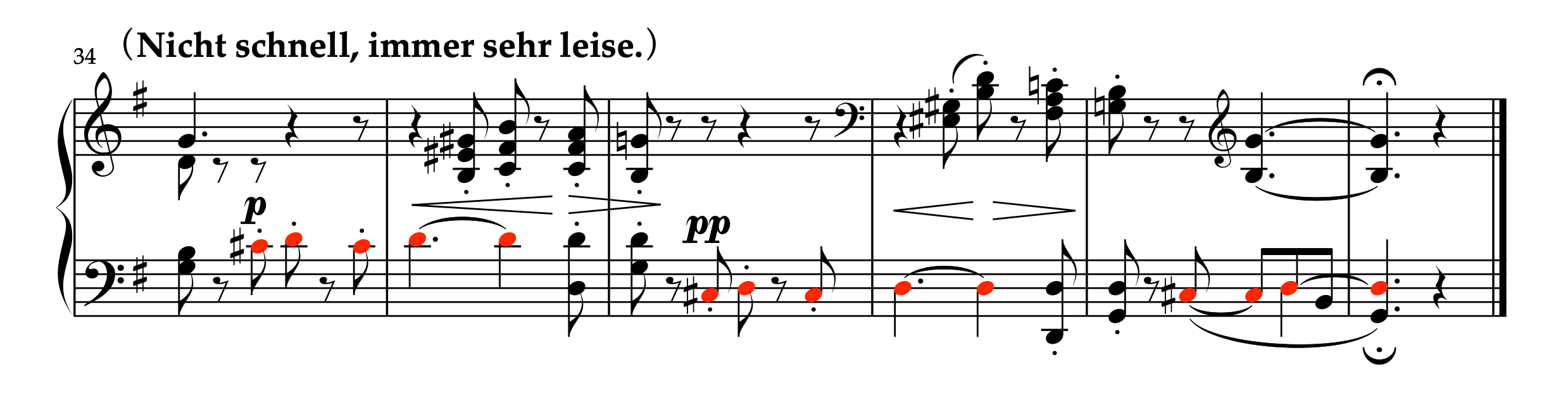

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第4曲 静けさ(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、34-39小節)

入れ子部分がメロディ音になっている例

レッド音符で示したように、曲頭から一貫して現れる「Cis – D」の繰り返しが印象的です。35-36小節では、上段の和音内の低い音がD音よりも低い音域で鳴るため、入れ子になっています。

このように入れ子部分がメロディ音になっている例は他にも見られます。いくつか挙げてみましょう。

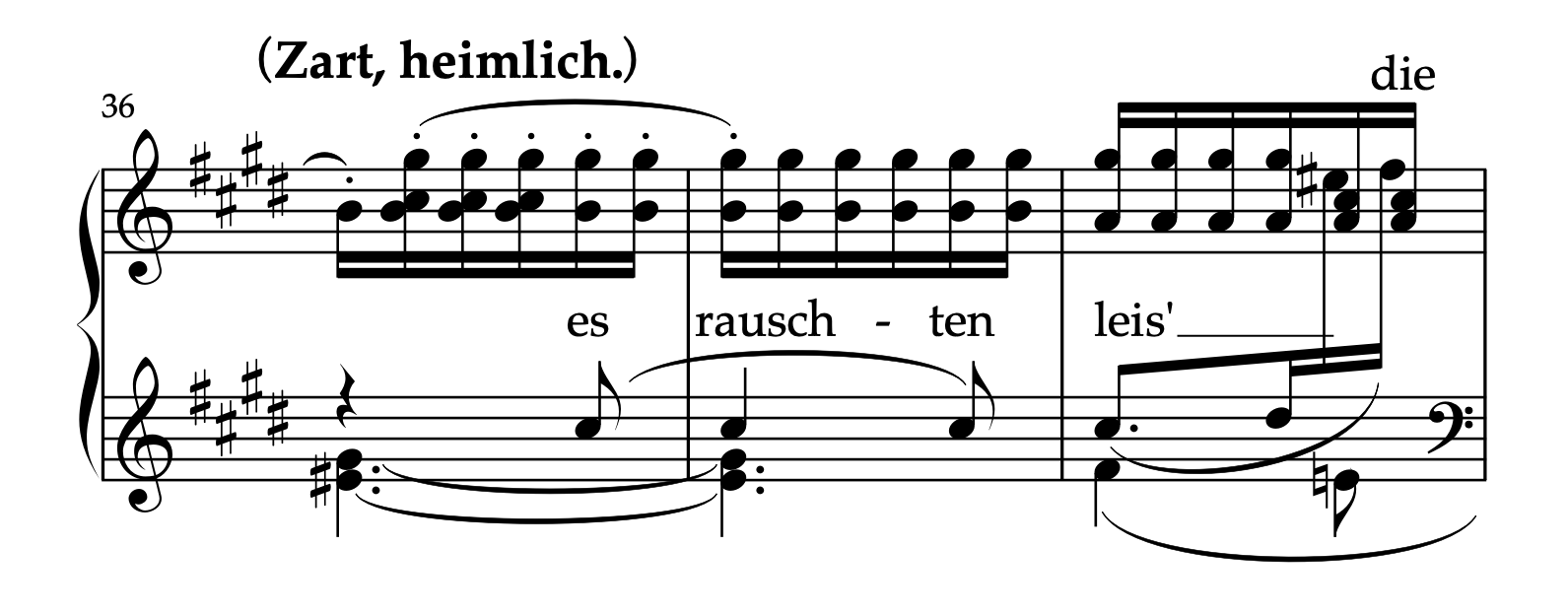

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第5曲 月の夜(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、36-38小節)

シューマン「リートと歌 第2集 Op.51 より 第1曲 あこがれ(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、8-9小節)

これらの譜例箇所でも、部分的にメロディが伴奏部分の間に入り込んだ入れ子になっています。クララはシューマンが原曲で使っていたピアノ伴奏部分をできるだけ忠実に残しつつ編曲を試みたため、このようなメロディと伴奏部分との交差が多く生まれる結果となったのです。

► オーケストラ的発想と替え手

‣ ホルン書法との関連

シューマン「謝肉祭 1.前口上」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

オーケストラ音楽、特にホルンパートでは「入れ子」状の音配置が伝統的に用いられます。4本のホルンで和音を形成する際、上から「1番奏者、3番奏者、2番奏者、4番奏者」という順で音を配置する慣習があります。

シューマンの替え手書法には、このようなオーケストラ編成の発想が反映されている可能性があります。

‣ 弦楽器の音色イメージ

作曲家がオーケストラをイメージしているとピアノ曲の書法においても替え手が発生し得る、もう一つの例を見てみましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

譜例の高音域のC音をヴァイオリンとチェロで演奏した場合を比較した場合、どちらが緊張感の伝わる音色が出てくるでしょうか。

当然、チェロで演奏するときのほうがイクタス(緊張度)の高い音色が生まれます。高音でも楽に出せるヴァイオリンで弾くときとは異なり、低音を担当することの多いチェロで演奏する場合には、最も細い弦で、かつ、振動する弦が短くなるようにハイポジションで押さえて弾くことになるので、音色的にも視覚的にも緊張度が高くなるのです。

作曲家が求める音色や緊張感によって、通常よりも高い音域をあえて低音楽器に演奏させることがあるのです。作曲家がオーケストラをイメージしているとピアノ曲の書法においても替え手が発生し得る例です。

ピアノ曲における意味

作曲家がピアノ曲を書くとき、以下のような発想を使い分けています:

・ピアノ一台だけれども、オーケストラを想定して作曲する

・ピアノ一台だけれども、小さなアンサンブルを想定して作曲する

・本当にピアノのみしか聴こえないような書法を想定して作曲する

替え手に遭遇したら、前後の文脈も含めて考察してみましょう。オーケストラのような多声が想定されている場合、声部の横の動きが優先された結果として替え手が生じている可能性があります。

► 名著より、替え手についてのヒント

「ピアノが上手になる人、ならない人」著 : 小林仁 / 春秋社

という名著では、替え手について重要な指摘がされています。これらの知見を実践的なヒントとしてまとめると:

1. 基本的な考え方

・替え手は作曲家の意図的な音楽表現の手段である

・過度に固執する必要はなく、手の大きさなどの身体的特徴に応じて柔軟に対応してよい

・職人的な技術へのこだわりは、ピアノ演奏の醍醐味の一つである

2. 替え手を活用する3つの状況

・演奏をより自然にするため:曲想を損なわない範囲で演奏を容易にする場合

・特殊な効果を生み出すため:音色や強弱の変化を作り出す場合

・感情表現のため:特別な音楽的表現や心理的な効果を期待する場合

3. 練習における留意点

・まずは楽譜に書かれた運指どおりに試してみる

・音楽的な効果を聴きながら練習する

・必要に応じて、自分の手に合った代替案を探る

・ピアノが上手になる人、ならない人 著 : 小林仁 / 春秋社

► 演奏者へのメッセージ:作曲的視点から

演奏にあたってのヒントを、ピアノ音楽の作曲や編曲を専門とする筆者の視点から解説します。

上記の「ラインのほとりの日曜日」の例では楽譜にかかれているとおりに弾かないと音楽性が保たれにくいので、変えて弾くことはないでしょう。一方、上記「ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」の例などでは、弾きやすく変えてしまいたくなるかもしれません。

どんな楽曲でも明確な理由がないのであれば、原則、書かれているように替え手にして弾くことをおすすめします。

正直、替え手にしなくても出てくるサウンドにはそれほど大きな影響はありません。しかし、作曲家が指示した手の配分や運指というのは見た目のパフォーマンス性も含んでのことなので、作曲家や編曲家がわずかな演奏姿の見え方も考慮して創作したのかもしれないと思ってみて欲しいのです。

また、作曲家や編曲家は「そのときのちょっとしたこだわり」を大切に思い、自分の発想に励まされながら静かに興奮して楽譜を書きます。したがって、それほど意味を感じない替え手でも「そうしたかったんだね、よし、分かった」と、記譜通り演奏して欲しいと思います。

すべてが合理性や練習効率だけから記譜されるのではなく、ちょっとしたこだわりも含めて作品は成り立っています。

► 終わりに

替え手の技法について、以下の点を理解し実践することが重要です:

1. 音楽的意義

・ただの技巧的な要素ではなく、音楽表現の重要な手段

・作曲家は音色や表現の違いを意図して、意識的にこの技法を用いている

・オーケストラ的な発想が反映されている場合もある

2. 実践的なアプローチ

・楽譜に示された替え手書法の意図を理解する

・前後の文脈や声部の動きを考慮する

・音色の違いや表現効果を意識して練習する

3. バランスの取り方

・作曲家の意図を尊重しつつ、演奏者の身体的特徴も考慮する

・技術的な困難さと音楽的な効果のバランスを考える

・必要に応じて適切な代替案を検討する

4. 発展的な学習に向けて

・様々な作曲家の替え手の用法を比較研究する

・オーケストラ作品との関連性を意識する

この技法を理解することで、ワンステップ上の音楽表現が可能になります。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント