【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法② ~偽終止から読み解く楽曲の構造~

► 本記事の対象者と前提知識

こんな方におすすめ

・楽曲の構造をより深く理解したい方

・音楽理論の実践的な活用法を探っている方

・作曲や編曲に興味のある方

必要な前提知識

・基本的な楽譜が読める程度

・和音記号(Ⅰ、Ⅴなど)の基礎的な知識があれば理想的

► はじめに:偽終止とは

楽曲分析において、音楽の「切れ目」を見つけることは、作品理解の第一歩。しかし、楽譜を前にして「どこが区切りなのか」を見抜くのは、意外と難しいものです。

本記事では、偽終止という音楽の句読点に着目し、楽曲構造を理解するための実践的な方法を紹介します。シャーペン1本で始められる分析方法ですが、その先にある音楽的な発見は、驚くほど深いものとなるでしょう。

【偽終止とは】

音楽において、Ⅴ(五度)の和音は通常、Ⅰ(一度)の和音へと進行しますが、この進行を「全終止(ぜんしゅうし)」と呼び、最も安定した終止感を生み出します。

一方、Ⅴの和音がⅥ(六度)へ進行する場合、これを「偽終止」と呼びます。この進行は、聴き手の予期を意図的に裏切り、音楽に新たな展開をもたらします。

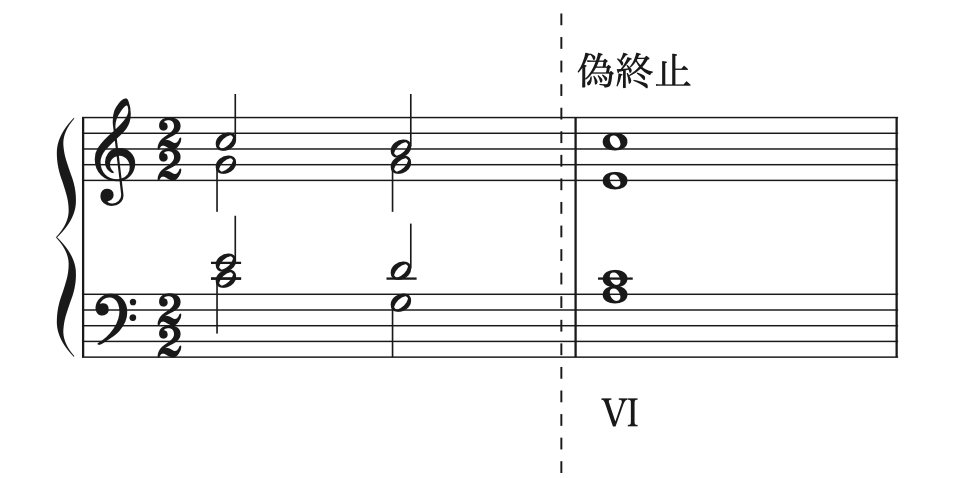

譜例(Finaleで作成)

例えばC-durの場合:

・Ⅴ → Ⅰ (全終止): So Si Re → Do Mi So

・Ⅴ → Ⅵ (偽終止): So Si Re → La Do Mi

この進行の違いは、単なる理論上の区別ではありません。偽終止は、楽曲に新たな展開の可能性を開く、いわば「音楽的なカンマ」として機能するのです。

句読点としてのニュアンスを持つ時だけが該当するので、バスがⅥ度音に進行する箇所の全てが偽終止だと勘違いしないように注意してください。

► 習得できるスキル

本記事で学習することで身につく能力:

・和声進行から楽曲構造を読み解く力

・音楽理論の実践的な活用法

・作曲家の意図を理解するための分析的視点

► 構成の切れ目を見抜くことの重要性

クラシック音楽における楽曲構造は、和声進行によって形作られています。

特に終止形(カデンツ)は、音楽の句読点のような役割を果たしており、その中の偽終止も、作曲家が意図的に用いる重要な音楽表現の一つ。

構造を理解することで、以下のような音楽的な洞察が得られます:

・フレーズ感の把握

・楽曲全体の構成理解

・作曲家の意図する音楽的な緊張と弛緩の理解

► 具体的な分析方法と実践

楽曲構造を理解するためのアプローチは様々ありますが、本記事では特に「偽終止」に着目します。なぜなら、偽終止は多くの場合、楽曲の重要な転換点を示す指標となるからです。

具体的な手順は、シンプル。

「偽終止の直前に線を入れる」

これだけの作業ですが、この単純な行為が、楽曲理解の扉を開く鍵となります。

‣ 実例で解説

実際の楽曲で、偽終止の効果を見てみましょう。

J.S.バッハ「インヴェンション 第4番 BWV775」を例に取ります。

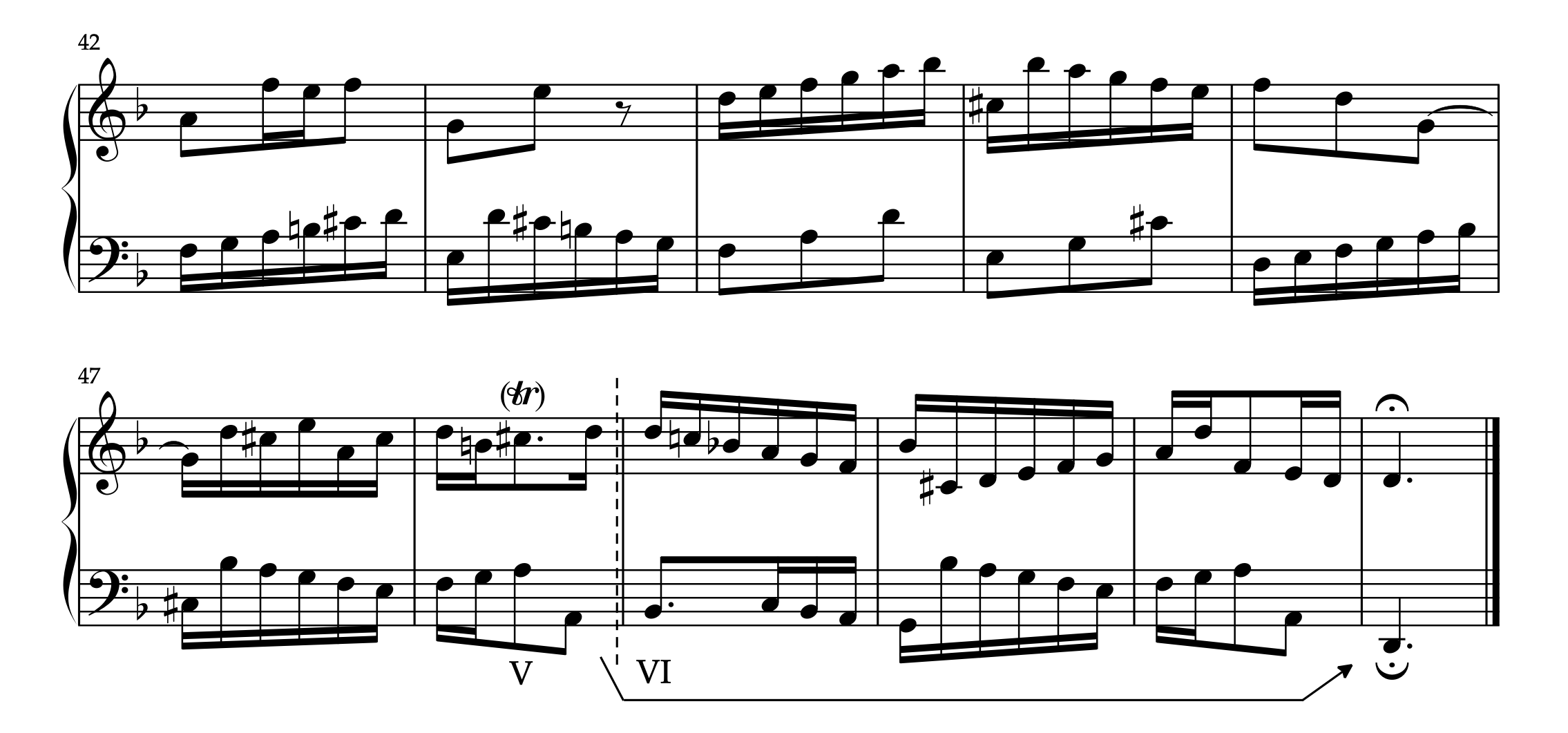

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、42-52小節)

この楽曲はd-mollで書かれているため:

・Ⅰ は「Re Fa La」

・Ⅵ は「Si Re Fa」

となります。

2声のインヴェンションでは、和音の全ての構成音が常に鳴っているわけではありませんが、Ⅵと書き入れた部分では、明確にⅥの響きが浮かび上がってきます。

ここで注目したいのは、偽終止の後の展開。

譜例の矢印が示すように、この部分は最終小節まで一気に進むことも技術的には可能です。しかし、バッハは偽終止後に意図的に音楽を延長し、エンディングセクションとして豊かな表現を作り出しています。

このように、偽終止の位置を見つけることは、単なる形式的な分析を超えて、作曲家の音楽的意図を理解する手がかりとなるのです。

‣ 実践課題

では、同じく2声のインヴェンションから「第7番 BWV 778」を題材に、実際に分析を試みましょう。

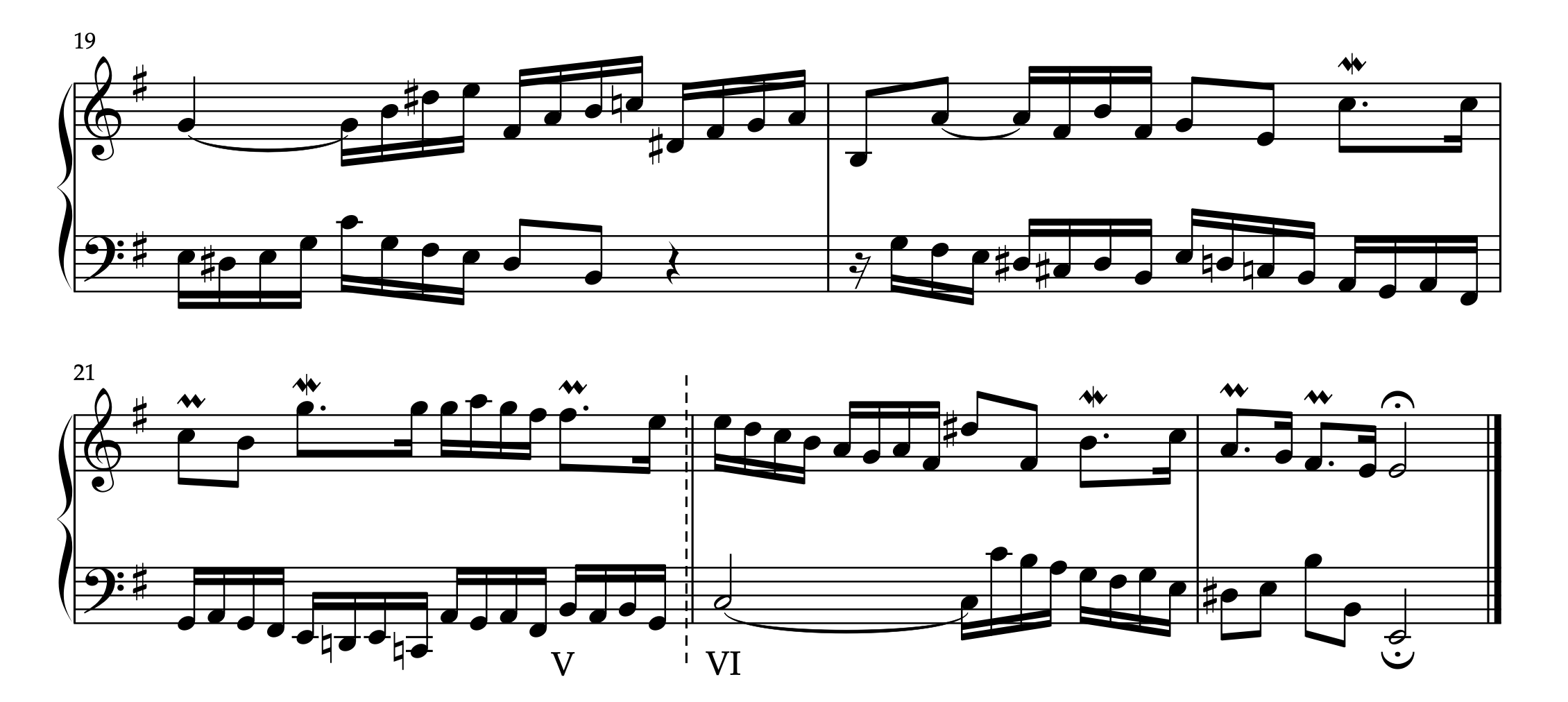

J.S.バッハ「インヴェンション 第7番 BWV 778」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、19-23小節)

分析の手順:

1. 楽譜を通読し、全体の響きの流れを把握する

2. 和音進行に注目し、Ⅴ→Ⅵの動きを探す

3. 見つけた偽終止の直前に線を入れる

4. その位置が楽曲構造上で果たす役割を考察する

この楽曲はe-mollで書かれており:

・Ⅰ は「Mi So Si」

・Ⅵ は「Do Mi So」

となります。

【解答例】

解答例で示した位置に偽終止を見出すことができますが、重要なのは「なぜここに偽終止があるのか」を考察することです。

この部分は新しいセクション(エンディング)への移行を示唆しており、バッハが楽曲構造を明確に示すために用いた手法の一つと考えられます。

‣ 困ったときは

よくある疑問と解決のヒント

Q1: 偽終止の見つけ方が分からない

・まずは最低音(バス)の動きに注目してみましょう。

バスがⅥ度音に進行する箇所を探すことから始めると良いでしょう

・全ての楽曲に偽終止があるわけではありません。

見つからない場合は、他の終止形(半終止など)にも目を向けてみましょう

Q2: 分析結果の活用方法が分からない

・分析は演奏のための直接的な指示ではなく、楽曲理解を深めるための手段として捉えましょう

・見つけた構造上の特徴を、自身の解釈へ取り入れる過程を楽しんでください

・同じ作曲家の他の作品でも同様の分析を試み、その作曲家特有の手法を探ってみましょう

繰り返しますが、バスがⅥ度音に進行する箇所の全てが偽終止だと勘違いしないように。句読点としてのニュアンスを持つ時だけが該当するので、そこで終止感を感じることが前提です。

► 補足

‣ 例外:「直後」が切れ目となるケース

「偽終止の直前に線を入れることによる構成の見分け」について書いてきましたが、例外についても触れておきましょう。

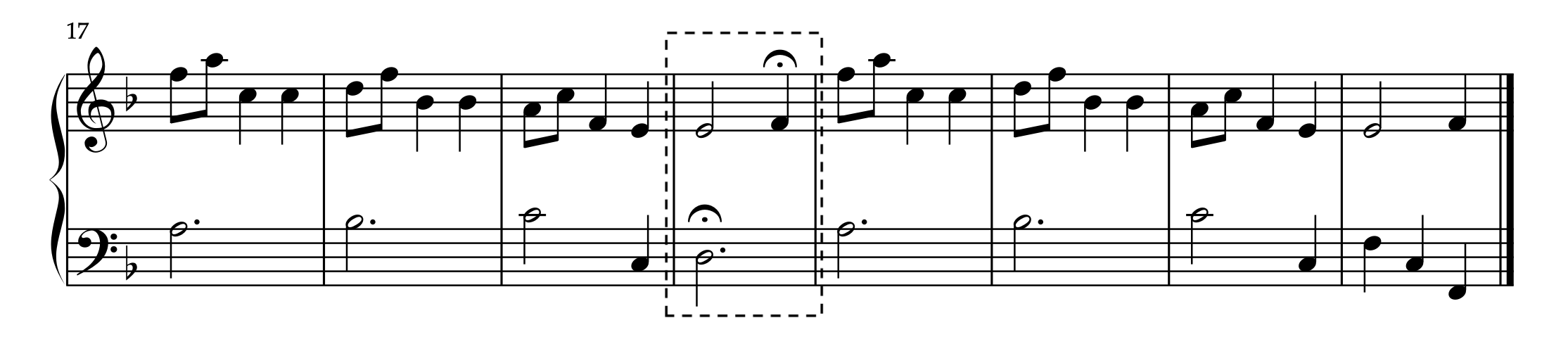

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、17-24小節)

点線で囲んだ部分は、Ⅵであり偽終止の部分ですが、ここでは、偽終止の直前ではなく「直後」が切れ目となっています。

なぜかというと、フェルマータ(それが付けられた音符を適度に伸ばす)が書かれていることで、その表現が優先されて、偽終止部分の和音全体がセクションの「落ち」のような意味合いに変わるからです。

仕切り直すかのように、直後から次の構成(エンディング)が始まっていますね。

ただし、この譜例の場合にも偽終止が構成の切れ目の目印になっていることには変わりないので、その位置を見つけることは重要です。

‣ 偽終止の概念

偽終止の概念は、時代や音楽ジャンルによって異なる解釈がなされています。

クラシック音楽、特にバロック・古典派においては、「Ⅴ→Ⅵ」の進行を指すことが一般的。

一方、ポピュラー音楽などでは、より広い意味で使用され、終止感を伴ったうえでⅤの和音からⅠ以外へ進行する様々なケースを偽終止と呼ぶことがあります。

本記事では、クラシックピアノ音楽の分析入門として、まず「Ⅴ→Ⅵ」の進行に焦点を当てています。これは、最も基本的かつ明確な形の偽終止であり、楽曲構造を理解する上で重要な指標となるためです。

より深い和声研究に興味を持たれた方は、音楽之友社の「和声―理論と実習 (1)」に目を通してみてください。この書籍では、様々な終止形について詳細な解説がなされています。

・和声―理論と実習 (1) 著:島岡譲 他 音楽之友社

► 次回予告

次回は「a tempo表示の分析への活かし方」について解説します。

tempo変化は楽曲構造を理解する上で重要な手がかりとなります。

具体的な内容:

・a tempoの構造的役割

・tempo変化から読み解く楽曲の展開

・演奏解釈へのつながり

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【モーツァルト メヌエット K.1 K.2】徹底分析

【関連記事】

▶︎ 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

楽曲分析学習パス

▼ 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント