【ピアノ】移行部の再現における規模縮小の役割と意義を考える

► はじめに

再現移行部における規模縮小の役割と意義を考えます。古典派の名手モーツァルトが用いた移行部の縮小テクニックを理解することで、楽曲構造への洞察を深めましょう。

► 移行部縮小の分析例:モーツァルト「K.311 第2楽章」

‣ 分析の前提知識

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

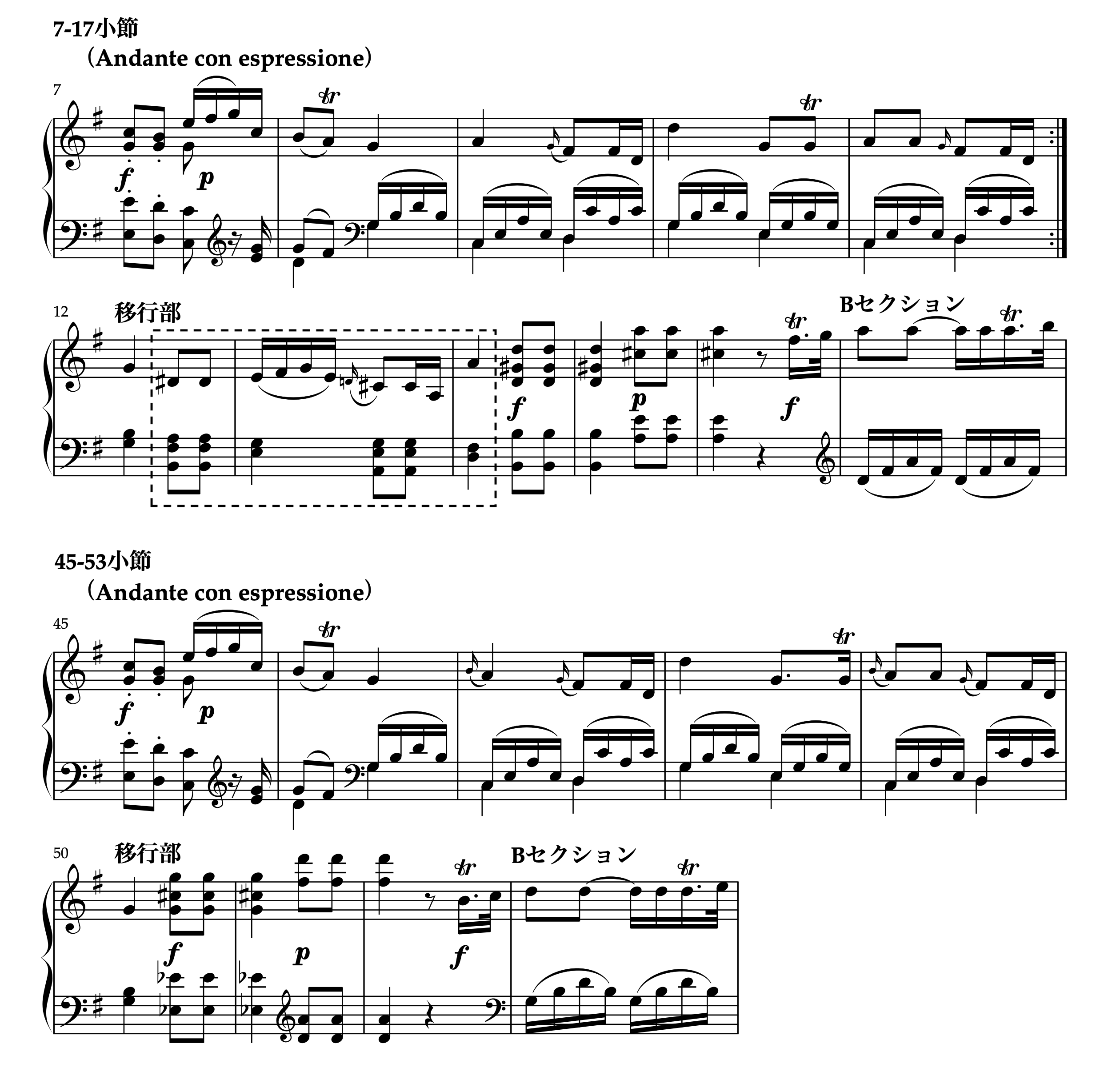

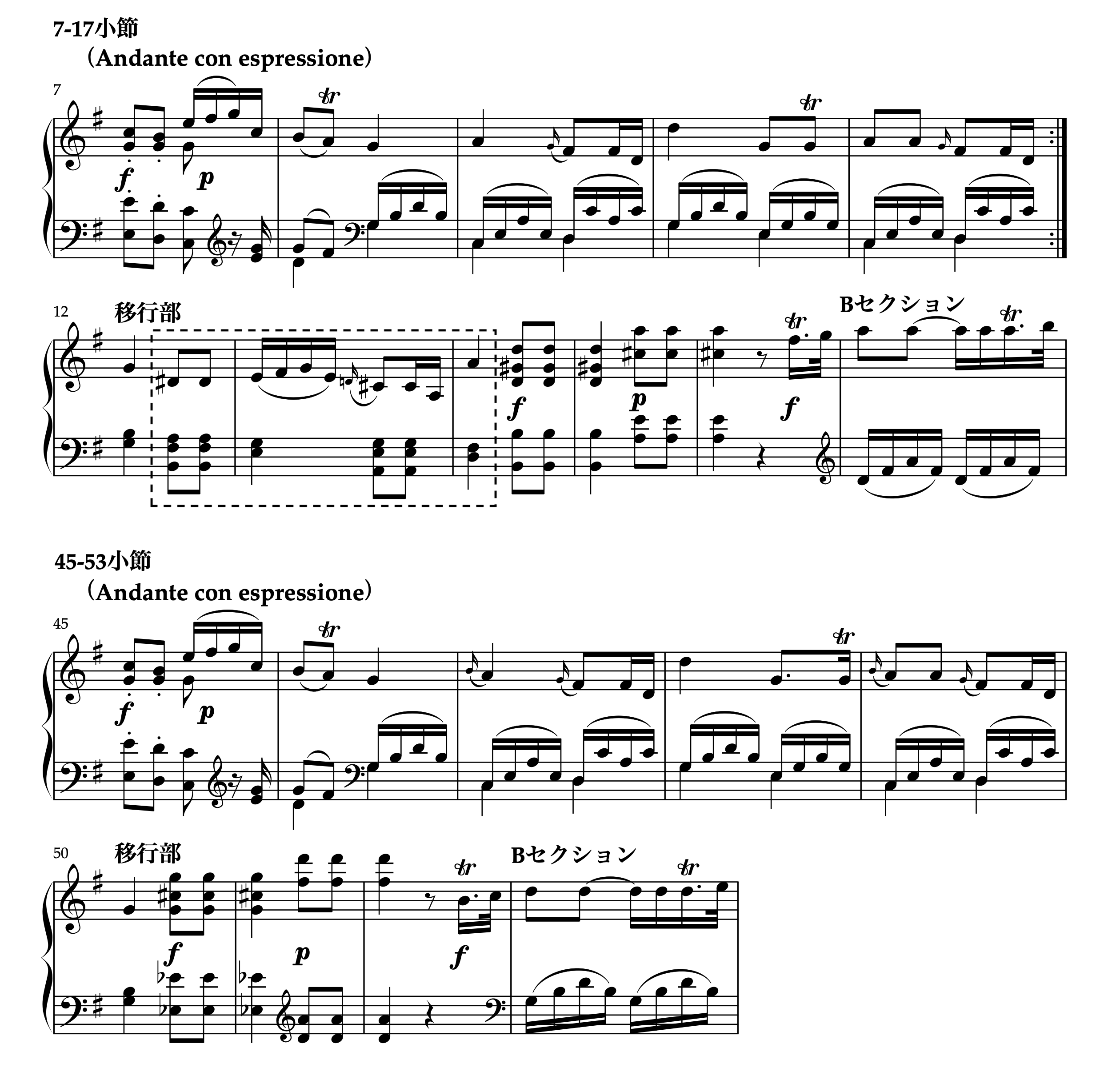

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、7-17小節 および 45-53小節)

本楽曲は、ABABAの構成になっていますが、そのうちのAセクションからBセクションへの受け渡し部分を比較してみましょう。

7-17小節の譜例(1回目の移行部):

・12-16小節が移行部

・17小節目からBセクション

45-53小節の譜例(2回目の移行部):

・50-52小節が移行部

・53小節目からBセクション

ここで見えてくるのが、2度目の移行部(50-52小節)が縮小されていることです。具体的には、1度目の移行部の譜例で点線で囲った部分が省略されています。1回目の移行部は:

・メロディックな前楽句(12-13小節)

・和音に支配された後楽句(14-16小節)

これらの組み合わせで出来ていますが、「メロディックな前楽句」が省略され、Aセクション終了後、直ちに和音に支配された部分へ入ります。

‣ 移行部縮小の意図

(再掲)

1. 転調の必要性の有無

移行部は多くの場合、次のセクションの調性を準備する役割があります。17小節目から始まるBセクションはD-dur(属調)へ行きますが、53小節目から始まるBセクションはG-dur(主調)であり、Aセクションと同じ調性となります。したがって、50小節目からの移行部では転調する準備時間は必要なく、内容的に最小限でも問題は生じません。

2. 反復中心の音楽への配慮、全体構造への配慮

本楽曲はABABAの構成をとっており、各部分に若干の装飾が施されながら反復される「変奏形式」の作品です。したがって、反復が中心の進行にあって飽きさせないために、移行部で多少の規模の変化を求めた可能性が考えられるでしょう。また、2度目の移行部で縮小を図ったことで全体構造としてのバランスも調整されています。

► 終わりに

移行部の縮小は、楽曲の調性構造や形式上の必要性に応じた芸術的判断です。このような分析を通じて、古典派音楽の洗練された構成技法を学ぶことができるでしょう。

楽式の基本について学びたい場合は、

「楽式論」 著:石桁真礼生 音楽之友社 → 詳しいレビューを読む

を参考にしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント