【ピアノ】付点リズムの解釈法:楽譜を超える音楽的表現のコツ

► はじめに

付点リズムは、奥深い音楽的解釈を必要とする繊細な要素です。ただ譜面通りに演奏するだけでは、音楽性は生まれません

本記事では、付点演奏における以下のような点について具体例とともに見ていきます:

・ダイナミクス

・音の長さ

・リズムの詰め方

► 付点リズムをどのように解釈し演奏するか

‣ 1. スキップリズムの落とし穴を乗り越える音楽的テクニック

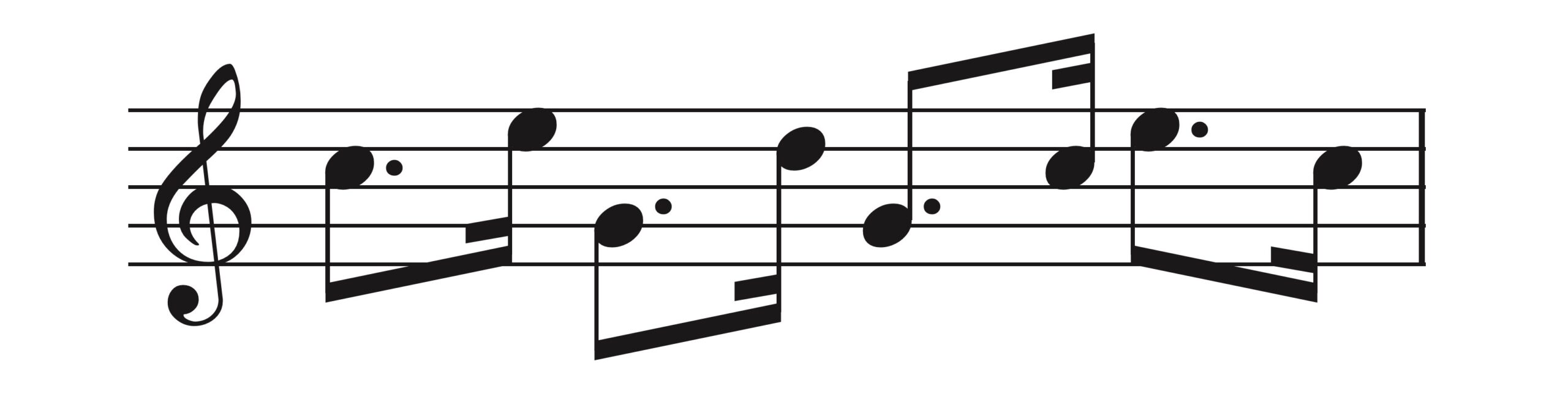

譜例(Finaleで作成)

例えば、シューマンの作品などでよく見られる譜例のようなスキップリズムの連続があるとします。演奏ポイントは大きく2点です:

・16分音符が大きくなってしまわないように注意する

・16分音符が前に寄ってしまわないように注意する

付点8分音符よりも16分音符が大きくなってしまうとつまづいたような印象になり、あまり上手ではないスキップに聴こえてしまいます。

「長い音価に重みを入れて、短い音価は軽く演奏する」

このクラシック音楽の原則は、例外こそあれど多くの場面で応用できる考え方です。

また、16分音符が「前」に寄ってしまわないように注意しましょう。前に寄ってしまうと重い印象に聴こえてしまいますし、3連符と区別できなくなってしまう点でも問題があります。

特に速い速度の楽曲では顕著なのですが、同じく16分音符が寄ってしまうのであれば、前に寄ってしまうよりも、後ろに寄ったほうが音楽には悪影響は与えません。後ろに寄った場合は、その16分音符がその次の音の仲間に聴こえるからです。前に寄ってしまった場合は、ただ単にリズムが甘いように聴こえてしまいます。

この点について、一般的な原則を挙げておきましょう:

・テンポが急速であれば後ろへ寄っても問題なく、むしろリズムの締まりを表現できる

・テンポがゆっくりであれば後ろ寄りにするとリズム自体が別の表現になってしまうので、記譜通りのリズムが得策

・いずれにしても、前へ寄ってしまう不注意には気をつける

‣ 2. ファンファーレ・モチーフの表現技法

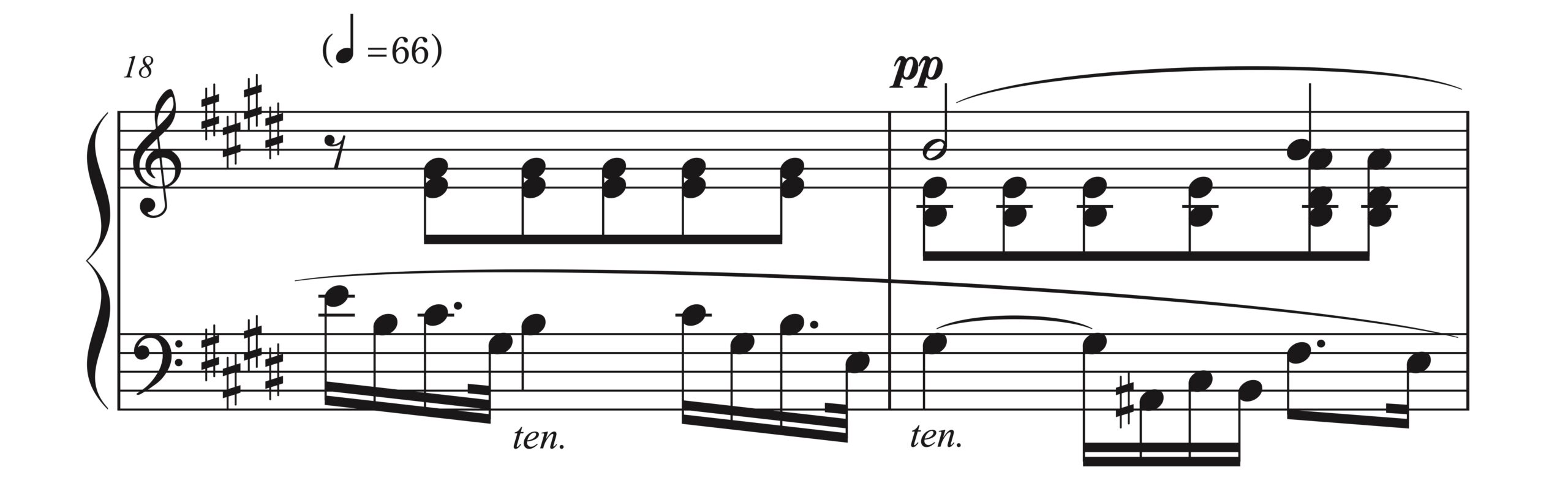

譜例(Finaleで作成)

このような音型やリズムが出てきたら意識すべきなのは「音の大きさ」と「音の長さ」です。

【音の大きさ】

丸印をつけた2つの音に差をつけましょう。スキップリズムのときと同様で、16分音符のほうが軽くなるように4分音符のほうに重みを入れると音楽的です。

同音連打を音楽的に聴かせるポイントは、同じ音量、かつ同じ音質の音が2つ以上並ばないようにすることです。「コン!コン!」というドアをノックする音を聞いて我々が不快に思うのは、全く同じ音量、かつ、全く同じ音質の音が、二つ以上並んでいるからです。

テクニック的には、なるべく鍵盤の近くから打鍵するようにすると演奏しやすくなります。高くから打鍵してしまうと、当たり損なったり音が散らばったりと、上手くいきません。

【音の長さ】

(再掲)

「音の長さ」によって「リズムの締まり方」が大きく変わります。

譜例のようなファンファーレ・モチーフでは、付点8分音符を「8分音符+16分休符」と解釈して、16分休符を挟むと、締まったリズムに聴かせることができます。

楽曲によって仮にダンパーペダルで音が伸びている場合であっても、手だけでも休符を意識すると出てくる音響は変化します。テンポが速い楽曲の場合は意識してみましょう。

‣ 3. 曲想にマッチした、鋭すぎない付点リズム

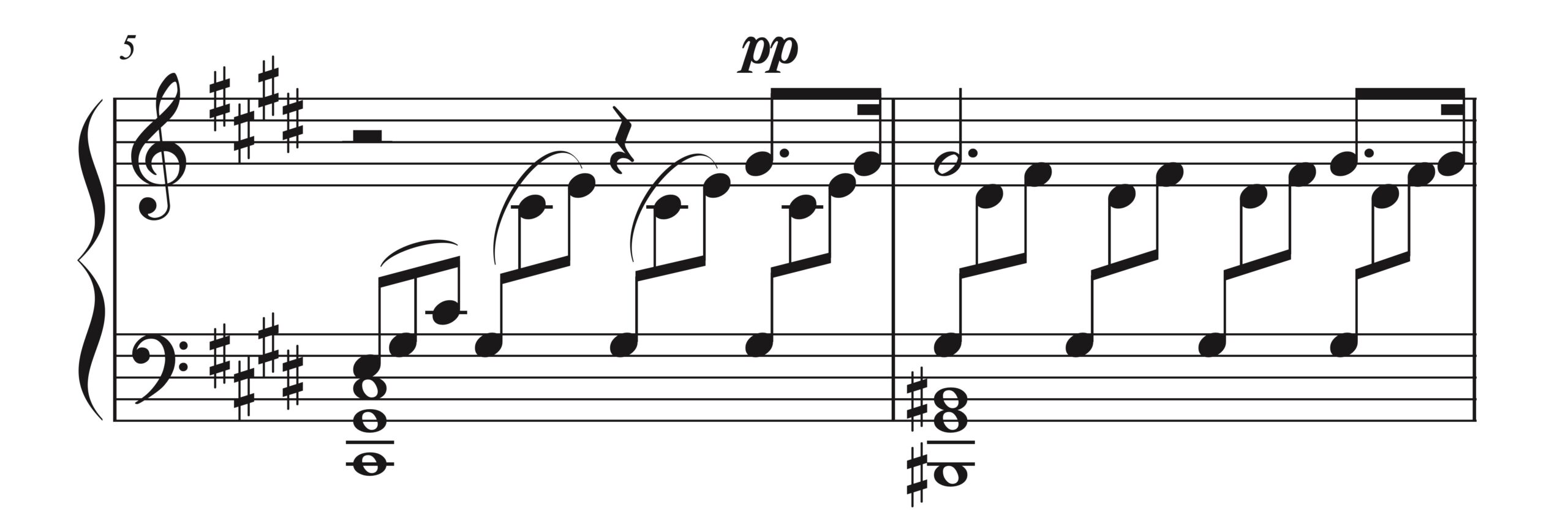

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-19小節)

18小節目の「付点16分音符+32分音符」のところに注目して欲しいのですが、この付点リズムを本当の正確なリズムで弾いてしまうと、ここでの柔らかい曲想には合わず、滑稽に聴こえてしまいます。

こういった曲想で出てくる付点では、演奏に少しのゆとりを持ちましょう。譜例の場合では、根本的なリズムが分からなくならない程度で、32分音符をやや長めに弾くようにしてください。

この加減は意外と難しく、そこで音楽に変な「間(ま)」が空いたようになってしまってはいけません。録音チェックをしながら最適の加減を探ってください。

加減の目安としては、鋭すぎない付点にしたけれども、あえて譜面に書くのであれば、やはり「付点16分音符+32分音符」しかない、という程度のはみ出し。別の音価で書くこともできるほどリズムを崩してしまうと、根本的な音楽が変わってしまいます。

この作品に限らず、書かれているそのままの付点リズムで正確に演奏してしまうと、曲想からして鋭すぎると感じられるかどうかがポイントです。

「その楽曲の、その箇所のニュアンスに合った付点のリズム表現」という観点を常に意識しましょう。

‣ 4. 全体的に楽譜通り弾くべきではない付点

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 月光 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

ここではメロディに付点リズムが出てきますが、この付点を楽譜通りピッタリのリズムで弾いてしまうと鋭すぎると感じるはずです。

言葉で言うと音楽的ではありませんが、「付点の直後の16分音符を、やや長めの音価で弾く」べきなのです。16分音符だけというよりは「付点8分音符と16分音符の1セット全体のテンポが微妙に広がっている」と考えてみましょう。

‣ 5. 前寄りで弾くべき16分音符(慣例的な例外)

バロック時代の音楽、特にJ.S.バッハの作品を演奏する際に度々議論となるのが、付点音符の解釈です。

現代の我々が楽譜を正確に読もうとすると、かえって当時の演奏習慣から外れてしまう―─そんな興味深い例について記事にしていますので、あわせて参考にしてください。

【ピアノ】なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのか:記譜法から見る演奏解釈

‣ 6. ピアニストでも楽譜通りのリズムで弾かない付点リズム

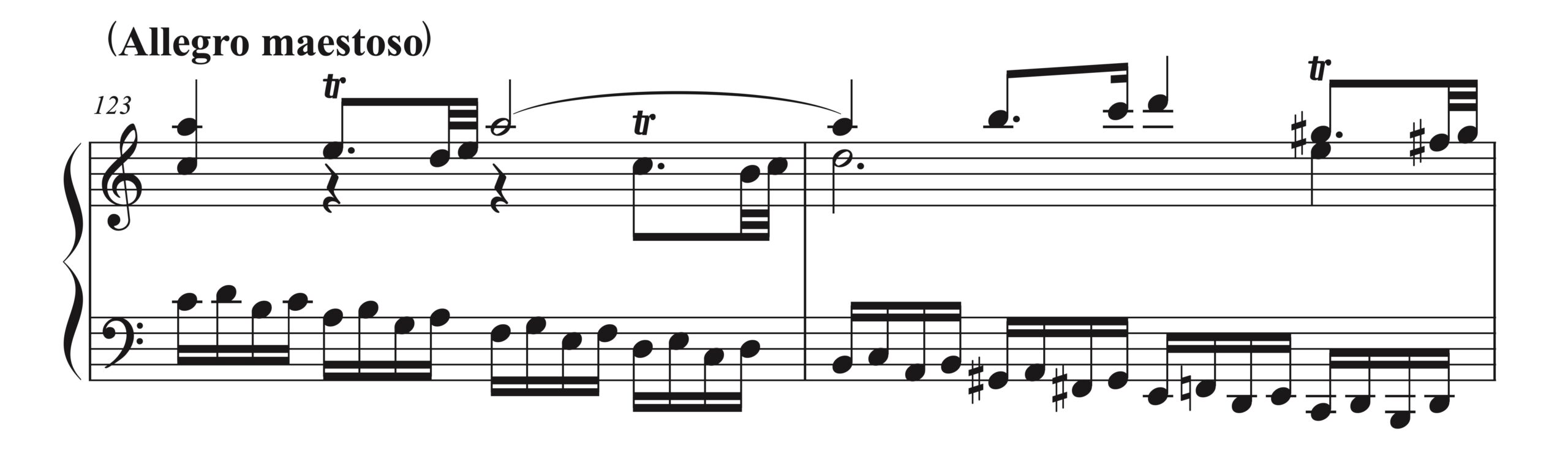

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、123-124小節)

譜例の右手パートを見ると、付点8分音符のトリルに加えて、二つの32分音符が付けられたリズムが出てきています。しかし、Allegro maestoso でそこそこテンポが速いので、左手の16分音符ですら結構な速さで動いており、その四つ目の音にあわせて32分音符を二つ入れて、しかも、その前でトリルする、というのが困難です。

ゆっくりのテンポで練習しているときには楽譜通りのリズムでも弾けてしまうので、テンポを上げたときに初めて困ることになるでしょう。

ピアニストの演奏を聴いていると、リズム通りに弾かず5連符や6連符で弾いてしまっています。リズム通り弾いているピアニストは一人も知りません。

これはどういうことなのでしょうか。

トリルの終わりに書かれている二つの32分音符は、あくまでも、「トリルの終わりにはこの二つの音程の音符を弾いて欲しい」という意味であり、ガイド的に書かれた32分音符ということです。急速なテンポの場合、ピッタリ32分音符のリズムで入れて欲しいという意味ではないのです。

モーツァルトは、上記の作品に限らず多くのピアノ曲でこの記譜を使用しているので、本記事の内容を覚えておいてください。

► 終わりに

付点リズムの本質は、機械的な正確さではなく、音楽そのものへの深い理解にあります。

各作曲家、各時代、各楽曲によって異なる解釈が求められるこの繊細な要素。常に楽譜の背後にある感情と意図を読み取り、柔軟に対応するようにしましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント