【ピアノ】なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのか:記譜法から見る演奏解釈

► はじめに

バロック時代の音楽、特にJ.S.バッハの作品を演奏する際に度々議論となるのが、付点音符の解釈です。現代の我々が楽譜を正確に読もうとすると、かえって当時の演奏習慣から外れてしまう─そんな興味深い例の一つとして、付点リズムの問題を見ていきましょう。

► 記譜法から見る演奏解釈

‣ J.S.バッハ(およびその時代)の特徴的な記譜法

典型的な例として、J.S.バッハ「パルティータ 第1番 BWV825 より クーラント」を見てみましょう。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

点線で示した箇所を見てください。

左手は16分音符で書かれていますが、これはJ.S.バッハ(およびその時代)の特徴的な記譜法であり、実際は右手の3連符の3つ目の音と合わせて打鍵します。つまり、16分音符のリズムに右手を合わせるのではなく、3連符のリズムに左手を合わせるということです。

このケースでは、付点リズムが前寄りに詰まることになります。

‣ バロック時代の記譜法の制約

ではなぜ、こういった慣例が存在するのでしょうか。

ポイントは「当時、どういった記譜が存在して、反対に、どういった記譜が存在しなかったのか」を知ることにあります。

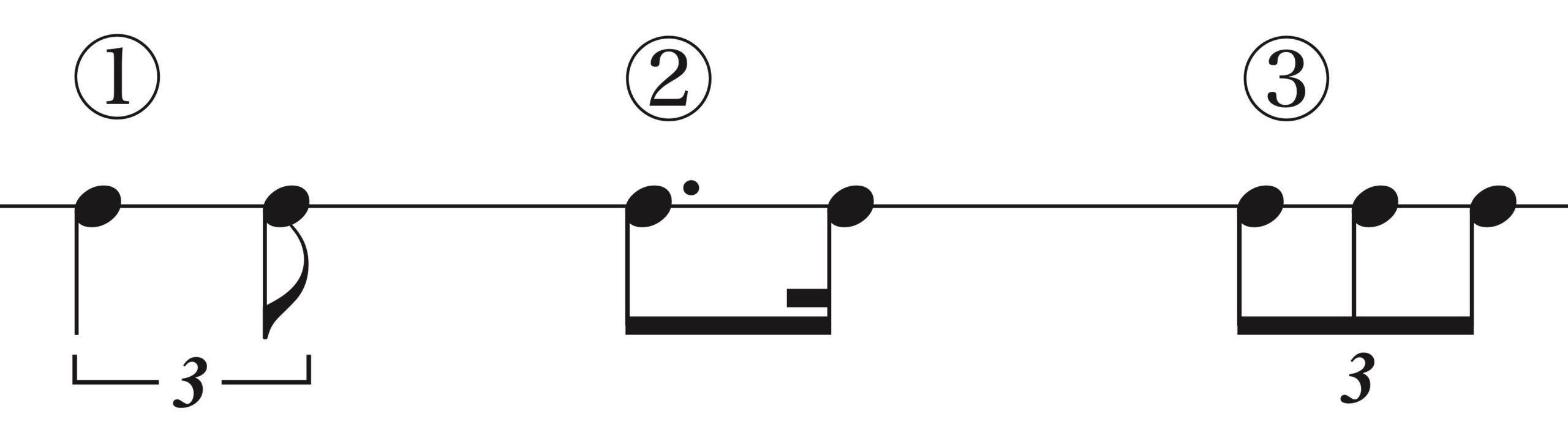

譜例(Sibeliusで作成)

J.S.バッハの他の作品を調べてみると分かりますが、当時、①の記譜は一般化されていませんでした。そこで①の代わりに②のように書きました。ところが③の記譜はあったのです。

このような理由で:

・②が単独で出てきた時は、そのまま付点で演奏し

・②が③とセットで出てきた時は、①=②と解釈して③のリズムに合わせる

という慣例が生まれたというわけです。

上記のクーラントの例で解説した演奏方法を見返してみてください。

► 歴史的背景を理解することの重要性

J.S.バッハの時代からベートーヴェン辺りまでは特に、ダイナミクスの書かれ方や本記事で扱った慣例などをはじめとして、独特な記譜の特徴がたくさん出てきます。ロマン派の作品を演奏する感覚だけでは、これらの楽曲を十分に把握することはできません。

ベートーヴェンの時代になると、作曲家たちは次第により詳細な指示を楽譜に書き込むようになりました。しかし、J.S.バッハの時代には、演奏家の解釈に委ねられる部分が多く、その解釈は当時の演奏習慣に基づいていたのです。

現代の我々が、バロック音楽をより深く理解し演奏するためには、楽譜に書かれた音符や記号だけでなく、当時の演奏習慣や記譜法の特徴についても学ぶ必要があります。

► 終わりに

J.S.バッハの作品に向き合う際は、現代の記譜法の感覚だけでなく、当時の音楽家たちが共有していた暗黙の了解についても理解を深めることが大切です。

このような歴史的演奏法の知識は、作曲家の意図により近い形で演奏するための重要な手がかりとなるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント