【ピアノ】大人の初心者のための基礎マスターガイド:独学でも身につく演奏の基本

► このガイドについて

対象読者:入門〜初級段階の大人の方、独学で学習している方

目的:基礎的な演奏技術の習得と、よくある課題の克服

活用方法:項目ごとに実践し、自分のペースで進める

本ガイドの特徴:

・実践的なポイントを分野に分けて解説

・独学でも理解しやすい具体例の提示

・すぐに実践できるアドバイス中心

► A. 心構え

‣ 1. 独学特有の課題および解決策

このセクションのポイント:

・独学特有の課題の理解

・具体的な解決方法の理解

・効果的な練習環境の作り方の理解

以前にとある年配の方と話していたら、以下のようなことを言っていました。

これは、ピアノの独学にもそのまま当てはまります。

「練習方法」などは教材がたくさんあるので、独学でも割と困りません。また、弾いている音程やリズムが合っているのかどうかは、音源を聴けばある程度は分かります。一方、きちんと上達しているのかどうかは、初心者には意外と分かりにくいものです。

つまり、独学の弱点とは「自分の現在位置が分かりにくいこと」でしょう。

では、習いにいけばいいのでしょうか?

もっとおすすめしたいのは、人前で弾く小さな機会を作ることです。まずは、「ピアノサークルなどの弾き合い会」を探しましょう。そのときに他の参加者の演奏もしっかりと聴きましょう。

「自分だけまだまだで、嫌な思いをしそう…」などと心配する必要はありません。

・初心者歓迎

・ピアノ歴、◯年までの方のために

などと、参加者のおおよそのレヴェルを示してくれているイベントが多いのも、弾き合い会のいいところ。緊張し過ぎずに、場合によってはお茶などを頂きながら、弾くこと&聴くことを楽しむことができます。同じメンバーが参加するような弾き合い会に度々参加することで、周りの方の声や反応からも自分の現在位置と上達が感じられるでしょうし、周りの演奏が大きな刺激にもなります。

インターネットがあるので、あらゆるイベントを簡単に見つけることができます。都会でも地方でも様々な機会が見つかるでしょう。

そして、慣れてきたらもっと緊張を強いられる本番にもチャレンジしてみましょう。独学の方でも参加できる本番はたくさんあります。例えば:

・ピティナ・ステップに応募する

・外部参加者を募集している教室発表会に応募する

・知人の本番に混ぜてもらう

・アマチュアピアノコンクールに応募する

・ストリートピアノに参加する

・調律師が来るたびに、演奏を聴いてもらう

独学の場合は基本的に一人で学習していくことになりますが、それはあくまでも定期的な個人レッスンに通っていないというだけのことです。独学の方こそ、周りのピアノ愛好家とつながるべきなのです。

‣ 2. 細かなことを気にし過ぎなくてもまあまあ上手くいく

我々が子供の頃に自転車を習得したときのことを思い返してみてください。

初めのうちは無駄な動きをたくさん入れてしまって、グラついたりしました。しかし、親が一言二言くらいアドヴァイスをくれる程度で、あとは自分の感覚を頼りとして繰り返していくうちに余計な動作が減ってきて、力も上手く使えるようになったはずです。

自転車の操縦よりはピアノ演奏のほうが繊細なことを求められるので、練習を重ねても残ってしまう良くないクセはあるでしょう。それでも、初めのうちは細かなことを気にし過ぎないほうが楽しく、かつ、効果的に学習できると思って間違いありません。

‣ 3. 転んだような遊び速弾きをしない

入門が終わっていよいよ初級段階になると「ブルグミュラー25の練習曲」を学習する方も多いのではないでしょうか。

掲題の「転んだような遊び速弾き」とは、特に「2. アラベスク」などでよく耳にします。

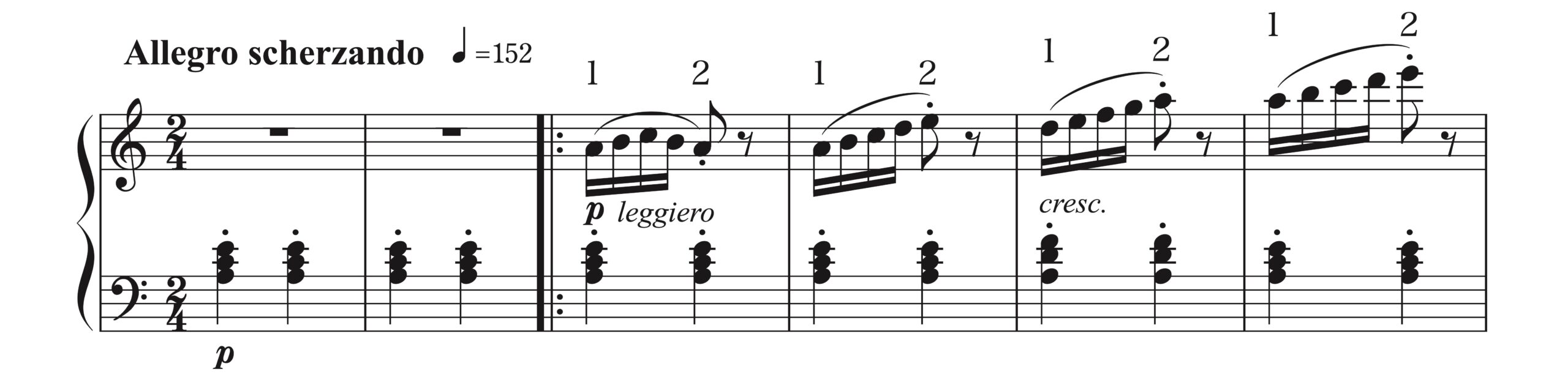

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲を、とにかく猛スピードで遊びのように弾くのを耳にすることが多いのですが、決してそういう音楽ではありません。

初心者の段階であまり難しいことを言うつもりはありませんが、2/4拍子の1・2のうち、2もしっかりと感じて弾いてください。2が適当になってしまうと、音楽が転んでしまいます。

モーツァルト「トルコ行進曲」などでも、「転んだような遊び速弾き」をする演奏が多い印象です。

速弾き大会ではないので、良くないクセがつくような弾き方はやめておきましょう。

‣ 4.「遊び弾き」でも手先は真剣に

弾くことに集中しないで音で遊ぶことってありませんか。例えば:

・友達との集まりで、喋りながら適当にピアノを触る

・ “こんな感じ” などと思いながら、指先だけの動きでピアノを触る

「少しくらいOKでは?」と思うかもしれませんが、やめたほうがいいでしょう。繰り返すと、良くないクセがつく可能性も十分にあります。

今でも覚えている12歳の頃のエピソードを一つお話しします。

小学校の卒業式で「卒業生のみでうたう歌」のピアノ伴奏を任されていました。当日の朝、手首をフニャフニャさせながらその伴奏曲を遊び弾きしていたところ、ピアノが弾けない母親から、「そんなことやってると、うまく弾けなくなるよ」と注意されたのです。

ピアノが弾けない人物でも判別できるくらい、遊び弾きというのは “音” や “見た目でも” 分かるのだなと今になって感じます。

「好きな曲を弾いて楽しむ」という意味での遊び弾きは大いにアリでしょう。しかし、手先フニャフニャの遊び弾きはNGです。

「遊び弾きでも手先や身体は真剣に」

これだけは踏まえて、存分にピアノ演奏を楽しみましょう。

‣ 5. 頭を上げながら歩き出さない

本番に慣れていないうちは、あらゆる動作に反省点が残ることもあります。

気をつけるべきことの一つは、お辞儀をした後に、頭を上げながら歩き出してしまわないことです。

焦ってやってしまう場合もあるでしょうし、頭を上げ切ったときに知り合いと目が合うのが恥ずかしくてやってしまう場合もあるでしょう。しかし、これはとてももったいないもので、素晴らしい演奏の後は素晴らしい一礼をすべきです。

「ステージ脇へ戻るまでが演奏」などと耳にすることがありますが、お辞儀の後の身のこなしも、まさに演奏のうちです。

► B. 表現の基礎

‣ 6. ピアノを歌わせる前提条件

「ピアノを歌わせる」

口でいうのは簡単ですが、どうやっていいか迷うと思います。

歌っているように聴かせる方法はいくつかあるのですが、あらゆることに先立ちピアノを歌わせる前提条件があります。

メロディが、バスや伴奏などの他の要素よりも際立っていることです。当たり前のようでいて出来ていない演奏が多くあります。

初心者の方は、ピアノという楽器自体にもっと慣れていかなければいけませんし、一度に多くのことを考える余裕は無いかもしれません。しかし、メロディが他の要素よりも大きめに聴こえように弾くことだけは意識してみて欲しいと思います。

メロディを歌わせるというのは、それが聴こえていることが前提。まずは、この大事な部分をクリアしましょう。

‣ 7. 曲尾の伸ばしは12341で切る

曲の終わらせ方というのは、一つの重要なテーマになってきます。

最後の音を伸ばして終わるタイプの楽曲における音楽的な切り方のヒントを紹介します。

4拍伸ばして切りたいのであれば、次の架空の小節を想像してその1拍目の頭で余韻を消すイメージを持ってください。つまり、「12341」で切るのです。そうすると、弾いている側も聴いている側もホッとします。「1234」で終わらせて4の最後で切ろうとすると、弾いている側にも聴いている側にもぎこちなさが残ってしまうでしょう。

伸ばす長さに関係なく、次の1拍目の頭で余韻を消すイメージです。6拍伸ばして終わるのであれば、「1234561」となります。

一つ注意点としては、心の中での体内のカウントとし、頭を振ってカウントを取らないこと。

「曲尾の伸ばしは12341で切る」

ちょっとしたコツとして覚えておいてください。

► C. 身体の使い方

‣ 8. なぜ、指が思ったように動かないのか

「両手で別の動きができないから無理だと思う…」と思いながらもピアノに入門してみると、一応、簡単な作品であれば別々の動きができることに気づいたはずです。しかし、ここでもう一つ問題が生じます。

「なかなか指が思ったように動かない…」という問題。

まだピアノ演奏に慣れていない初心者にとって、なぜ、思ったように動かないように感じるのでしょうか。

理由はいたってシンプルで、日常生活において指を1本ずつ単独で動かす機会は相当限られるからです。

大抵、親指とセットでモノをつかんだりと、数本の指を共同で動かしています。つまり、ピアノのように、和音演奏はともかく単音を単独の指で操作するというのは、人間の身体の動きからして不自然なことなのです。

結局、たくさんの時間を投下して、ピアノ演奏というイレギュラーな行為に慣れていくしかありません。

だからこそ、大人の初心者には、なるべく長くピアノのそばにいて欲しいと思っています。手を壊すほど弾き続けるべきと言いたいのではなく:

・練習したり

・遊んでみたり

・鍵盤を見つめてみたりして

ピアノという楽器そのものと仲良くなってください。そうしているうちに自然と弾く時間も増えて、ピアノがもっと手足になってくるはずです。

‣ 9. せめて最初だけでも身体を楽にする

初心者の方で、どうやって脱力していいか分からないというケースは多いことでしょう。脱力というのは奥が深く、また身につけるのも大変です。

まずは、「せめて弾き始める前は身体を楽にしておく」というのを出発点として意識して欲しいと思います。弾き始めたらまた余計な力が入ってしまうかもしれませんが、それは、ゆくゆく改善していくべき部分です。

・手、腕、肩を完全に楽にして身体の横に垂らす

・そうすると力が抜けて指先は自然なアーチの形になる

・そして、深く呼吸をする

・この状態で弾き始める準備をする

とりあえずはコレだけ。

弾き始める前からカチンコチンになってしまうのだけは直しましょう。

‣ 10. 姿勢改善、座り方改善ガイド

この内容については以下の記事にまとめているので、あわせて参考にしてください:

・【ピアノ】初心者必見の演奏姿勢改善ガイド

・【ピアノ】初心者必見の座り方改善ガイド

► D. ペダリング、運指

‣ 11. 足の親指が立っていないか

初心者に時々見られるのが、「ペダルを踏むとき、足に不要な力が入って親指が立っている」という状態。このようなクセは、はじめの段階から直しておきましょう。

足指先はリラックスしてペダルに乗っているだけでOKです。

‣ 12. スリッパで練習しない

スリッパを履いた状態でペダルを踏んで練習するのは、上達の面から考えると良いとは言えません。スリッパには足を上げたときの「遊び」の部分があり動いてしまうので、極端な話、毎回足元の技術が変わってしまうことになります。

床を汚したくなかったりと様々な事情はあると思いますが、専用のマットを敷くなり室内シューズを履くなりして対応しましょう。

スリッパを履くぐらいであれば、せめて「靴下の状態」で踏むようにして下さい。

‣ 13. ペダリングにおいてかかとを浮かせることは原則無い

ペダルを踏み下げたり上げたりするときは、かかとを床へつけっぱなしにしてください。

かかとが浮くと雑音の原因になります。浮いたかかとをまた床へ接触させることが繰り返されるからです。

加えて、かかとが浮くと足元が安定しない原因にもなってしまいます。ペダリングにおけるかかとは、シーソーでいう支点のような役割で、他を正しい動きで正常動作させるための役割になっています。かかとがついているからこそ、狙ったタイミングで狙った分だけ踏み下げたり上げたりできるのです。

かかとの位置が固定されているからこそ同じ位置で再現性を持ったペダリングができるわけで、浮くとその度に足の位置が変わってしまうのも問題です。

ペダリングにおいてかかとを浮かせることは原則無いと考えておいていいでしょう。

‣ 14. ペダルへ足をつけっぱなしにしておくべき理由

「ペダルから足を浮かせておいたままにしてしまう」というのもよく見られるクセです。ペダルの上あたりに足を持っていっているけれども、足の裏がついていない状態です。

これは改善しましょう。ペダルを頻繁に使う楽曲を弾くのであれば、原則、足の裏はつけっぱなしにしておいてください。

本番で靴を履いて演奏することで、普段自宅において靴下などでペダルを踏んでいる場合には問題とならないトラブルが発生します。「足が浮いているため、踏んだときにペダルに靴の裏があたってノイズが出る」というトラブル。ペダル関連で要らぬノイズが出てしまうと演奏の邪魔になってしまいます。

浮かせていることで足先でのペダルの細かな調整も難しくなるため、中級以上の学習へ入っていくときに行き詰まる原因にもなってしまいます。

ペダルへ足をつけっぱなしにしておくと、「知らない間に、わずかに踏み込んでしまっていた」という失敗をすることもあるでしょう。しかし、今後のことも考えたら、これには慣れて克服しておかなければいけません。日頃、室内シューズなどを使って練習し、靴を履いているときのペダリングに慣れておく必要があります。

‣ 15. 曲の最後でペダルと手のどちらを先に上げるべきか

ピアノ演奏において、音の余韻を美しく残しながら切ることは重要なテクニックの一つです。特に伸ばし音の切り際処理について、具体的な方法を解説します。

【音を切るタイミング:手とペダルの関係】

楽曲の最後の伸ばし音など、余韻を美しく残しながら音を切る場面で、多くの初心者が迷うのが「手とペダルのタイミング」です。

1. 正しい音の切り方

余韻を美しく保つために、以下の2つの方法のいずれかを選んでください:

・手を先に上げ、少し遅れてペダルを上げる

・手とペダルを同時に上げる

2. 避けるべき方法

ペダルを先に上げてから手を上げる方法は、絶対に避けてください。この方法では、どんなに丁寧に鍵盤から指を離す(離鍵)動作を行っても、余韻が不自然に途切れてしまいます。

3. 美しい余韻を作るコツ

ペダルは、徐々に上げていくことで余韻を自然に消していくことができます。

【連弾での注意点】

連弾の場合は特別な配慮が必要です。1台のピアノを2人で共有するため、ペダルは片方の奏者が担当することになります。

このとき、以下の点に注意してください:

・ペダルを踏んでいない奏者は、やや早めに手を上げる

・ペダルを踏んでいる奏者が音を切るタイミングに合わせる

・互いの音の終わりを確認し合う

これを怠ると、ペダルを切ったときに、踏んでいない方の奏者の音が不自然に残ってしまいます。

【音響学的な補足:生のピアノの場合】

ダンパーペダル(一番右のペダル)の仕組みについて、より深く理解しておくといいでしょう:

・ペダルを踏み込むと、押さえている鍵盤以外の弦も共鳴するようになる

・これにより、同じ音でもより豊かな響きが得られる

・ペダルを先に離すと、この共鳴音が先に消えてしまい、音色が不自然に変化してしまう

このような仕組みも、ペダルを先に上げることを避ける理由の一つです。

‣ 16. 締めくくりの強打ではペダルを踏む

初心者にとって、どこでダンパーペダル(一番右のペダル)を使用するかは悩みの種だと思います。楽譜にペダリングが書かれていなかったり、書かれていたとしても、その表記が救い難いほど不正確な場合も多いのです。

曲の中頃での細かい使い方はともかく、絶対に踏んでも大丈夫なところから覚えましょう。

それは、強く弾いて締めくくる曲尾の和音です。

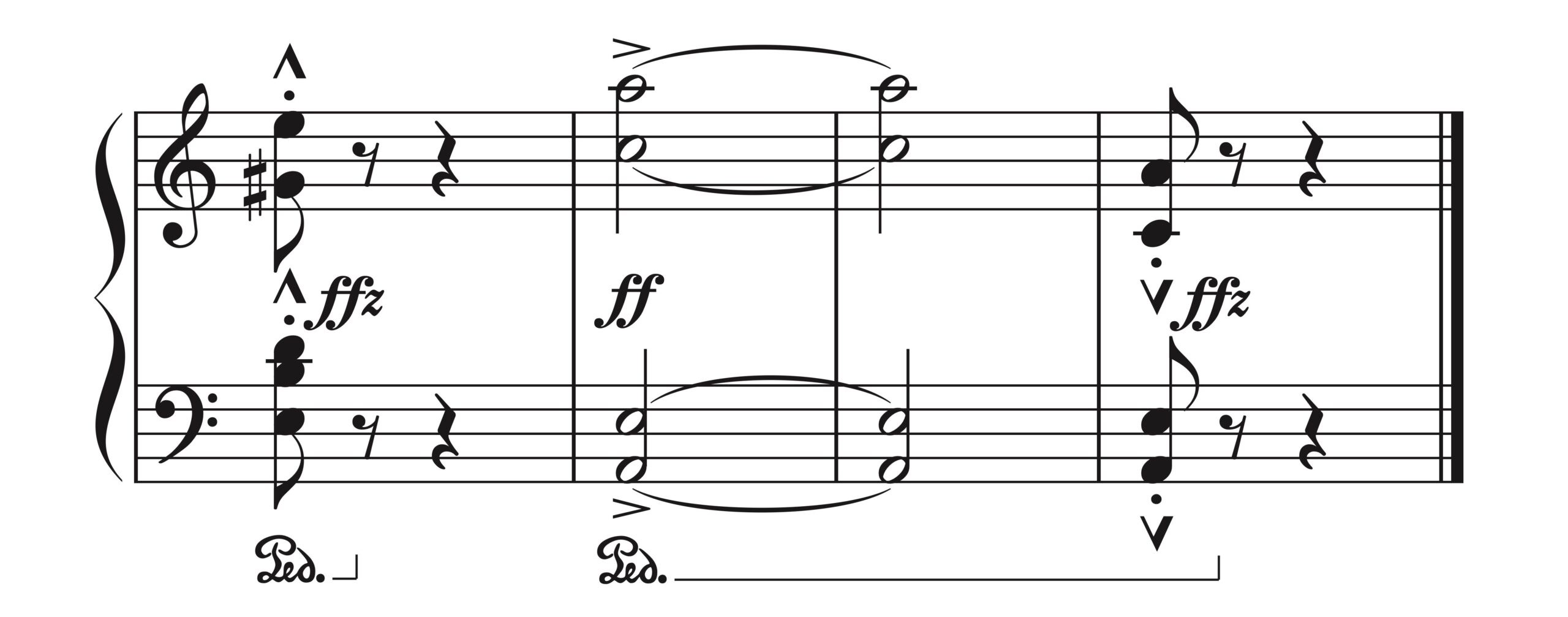

例えば、以下のようなもの。

ベール「ジプシーの群れ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

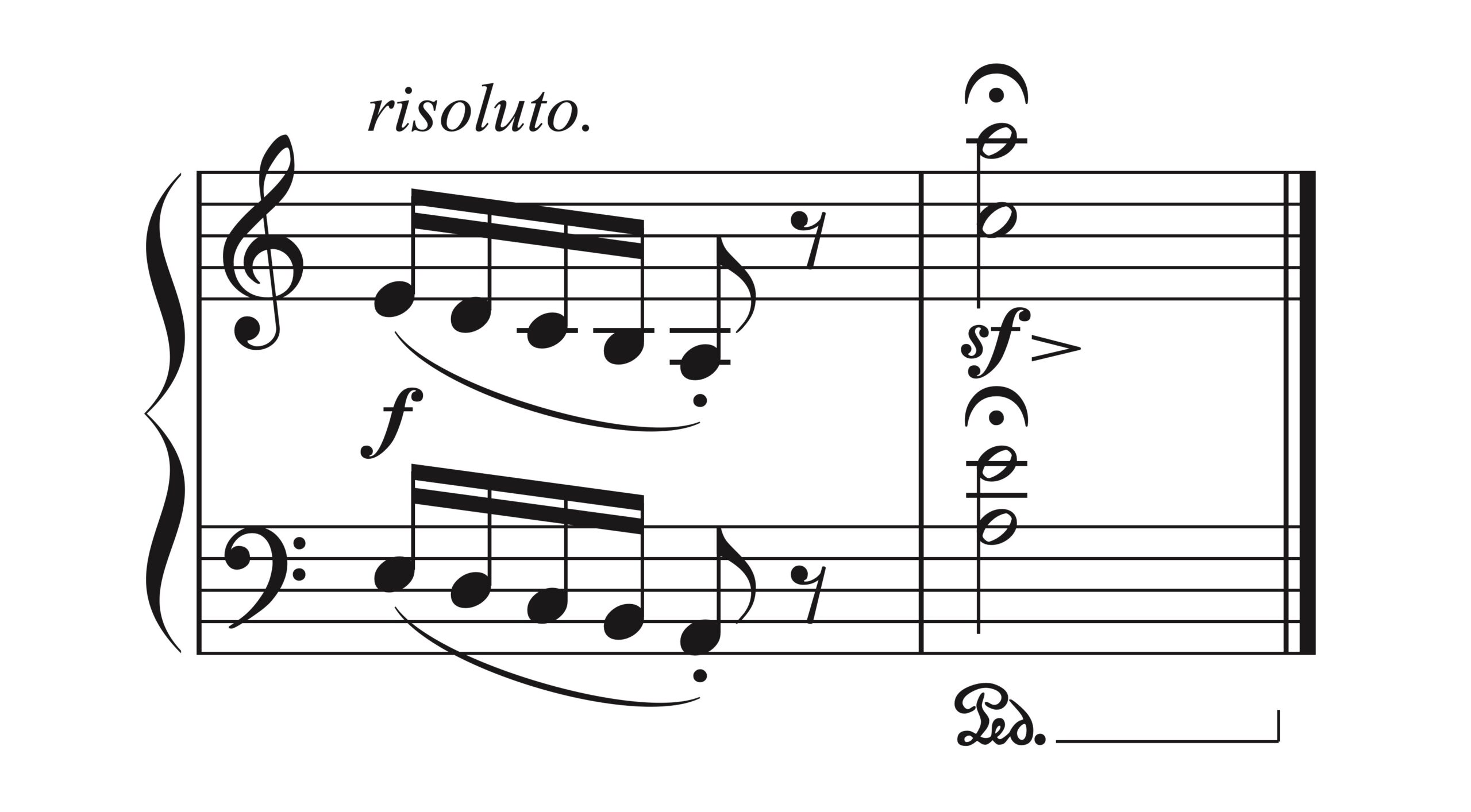

ブルグミュラー25の練習曲 「アラベスク」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

前項目の最後で解説したように、ダンパーペダルを使用することで音がより響くようになります。だからこそ、あまり良い呼び方とは言えませんが、ダンパーペダルを「強音ペダル」などと呼ばれることもあるのです。

いずれにしても響きが充実するのは確かなので、力強く和音を弾いて締めくくる時には譜例へ書き入れたように踏んでみてください。

‣ 17. 初心者のための運指習得法

ピアノを始めたばかりの方にとって、運指(指使い)は大きな悩みの種のようで、「どの指を使えばいいのか分からない」「運指記号の通りに弾けない」という声をよく耳にします。

初心者の方が効率的に運指を習得するためのポイントをお伝えします。

1. 信頼できる教材選び

良質な教材を選ぶことが重要です。しっかりと運指が明記された教材を使用することで、正しい運指の基礎が身につきます。

・初心者向けの教材は、学習段階に適した運指が注意深く設定されている

・基本的な運指パターンを自然に身につけることができる

・無理のない指の動きを学べる

2. 段階的な学習

教材に書かれた運指を忠実に実践しながら、徐々に曲数をこなしていくことで、自然と運指感覚が身についていきます。

3. 身体の使い方への注意

運指がうまくいかない場合、多くは手や腕、肩に余計な力が入っていることが原因です。リラックスした状態で練習することを心がけましょう。

初心者が運指に強くなるためには、とりあえず書かれている通りの運指で弾くに限ります。初心者が演奏する作品は、その学習段階も加味して運指がしっかりと設定されているものがほとんどなので、まずはその通りに弾いてください。

前提として、運指がしっかりと書かれている教材を使用しましょう。

あらゆる楽曲の中には、無理のあるような運指が書かれているものもゼロではありませんが、基本的にその心配は不要です。というのも、初心者が演奏する教材は、運指が複雑になったり何パターンも考えられるような部分はほとんど出てこなくて、ある程度、適切な運指がしぼられるからです。

初心者用教材において書かれている運指がとれない場合は、運指の問題ではなく、手、腕、肩などに変な力が入っているなど、別のところに原因がある可能性のほうが高いくらいでしょう。

書かれている通りの運指で弾く練習をして、それで楽曲数をこなしていけば、どういったときにどういった運指を使うのがいいのか大体のパターンや傾向が分かってきます。初心者のうちは、これで十分な学習です。

筆者も、少なくとも初心者の段階においては、運指について特別な学習をした記憶はありません。「書かれている運指」という良質な教材を頼りに曲数をこなしていったら、いつの間にか運指に鋭くなっていただけです。

教室に通っている方は、指導者から運指を補足してもらうこともあるでしょう。その場合は、「楽譜に書かれている運指+指導者から補足してもらった運指」をまずは忠実に守ってみてください。

まとめ:

・信頼できる教材を選ぶ

・書かれている運指を忠実に守る

・無理のない身体の使い方を意識する

・多くの曲を練習することで感覚を養う

► 終わりに

本記事で紹介したポイントを意識しながら着実に前進していけば、必ず上達への道が開けていきます。

上手く弾けないことに焦りを感じることもあるでしょう。しかし、それは初心者の誰もが通る道です。大切なのは、自分のペースを守りながら継続して練習を重ねていくことです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント