【ピアノ】装飾音の応用:バロックから現代までの技法と解釈

► はじめに

本記事では、バロックから現代に至るまでの装飾音の役割、演奏技法、そして音楽的解釈について応用面を詳しく解説します。作曲家の意図を理解し、楽曲の本質的な美しさを引き出すための装飾音の活用方法を探求します。

装飾音関連の基本については以下の記事にまとめています:

・【ピアノ】装飾音符の基礎知識:「演奏タイミング」に焦点を当てて

・【ピアノ】装飾音符の基礎知識:「上からか下からか」に焦点を当てて

・【ピアノ】モーツァルト作品の装飾音の演奏解釈と歴史背景

・【ピアノ】トリル演奏:音楽性を損なわない重要ポイント

► A. 装飾音の基本的な演奏テクニックと注意点

‣ 1. なぜ、拍頭につける装飾音は強く弾かないのか

演奏論などの専門書にも書かれていますが、バロックや古典派における装飾音では、拍の前へ出さずに拍頭につけるのが慣例とされています。

例外はありますが、この拍頭につける装飾音は、原則、強く弾くべきではありません。なぜ、強く弾くべきではないのでしょうか。

その理由は、装飾音の役割の一つにあります。

拍頭につける装飾音には「それがかかる後続の主要な音の発音をやや遅らせる役割」もあり、そのわずかな時間があることによって主要な音は強調されて聴こえます。このような役割を活かすために、装飾音は後続の主要な音よりも控えめに聴こえるよう演奏すべきなのです。

チェンバロなど一部の楽器では、楽曲の構造上、タッチによる強弱の変化をつけることができないので、強調したい音の前でわずかな「間(ま)」を入れることがあります。

「装飾音による遅れ」というのもこれに通ずるところを感じませんか。

‣ 2. 拍の前へ出さない装飾音は、もう一方のパートが休符の時に要注意

前項目で、バロックや古典派の作品の装飾音は基本的には「拍の前へ出さない」のが慣例だと書きました。一方、これを理解していてもうっかりすると拍の前へ出しがちになってしまうケースがあります。

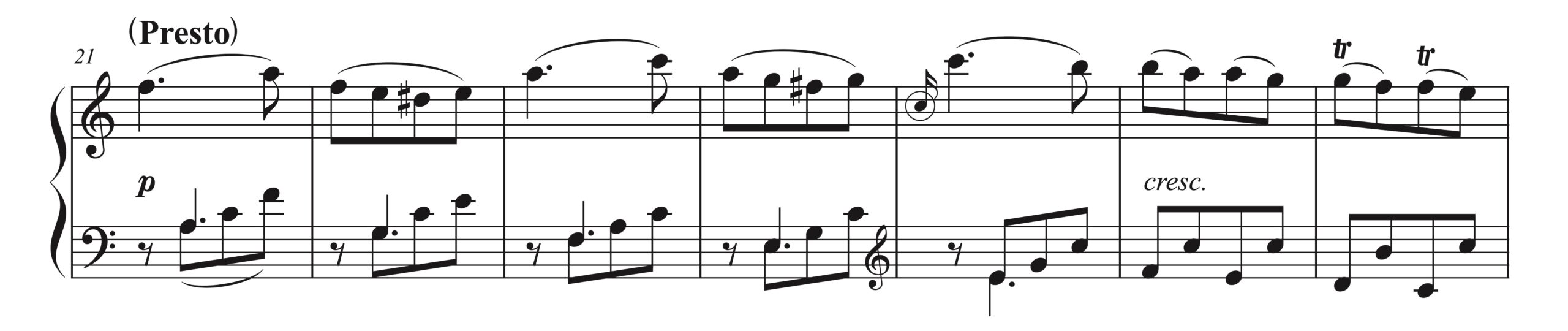

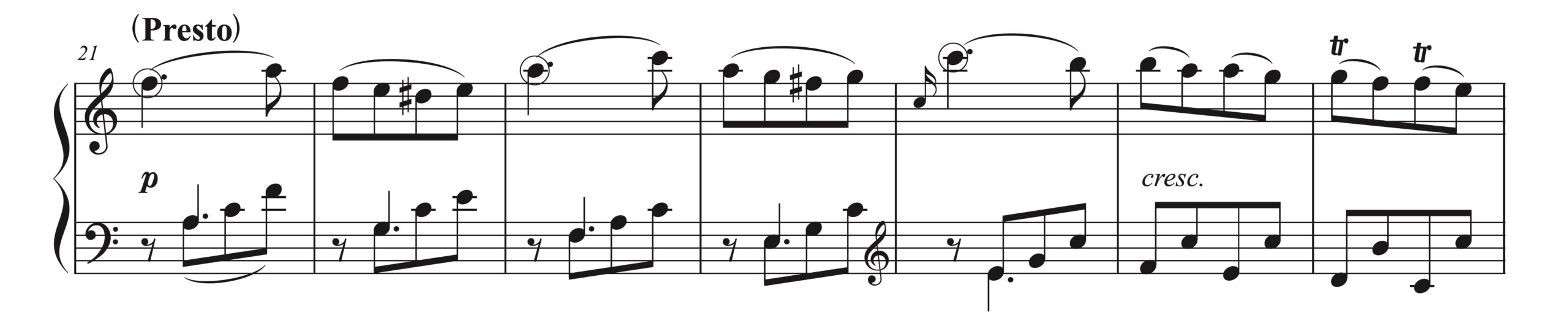

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21-27小節)

譜例の丸印で示したC音が演奏されるところでは、左手のパートは休符になっています。音があれば、装飾音をそれに合わせればいいのですが、このように休符になっていると合わせるのが休符になるのでうっかりと拍の前へ出しがちです。

‣ 3. ターンのはじめの音にアクセントを入れない

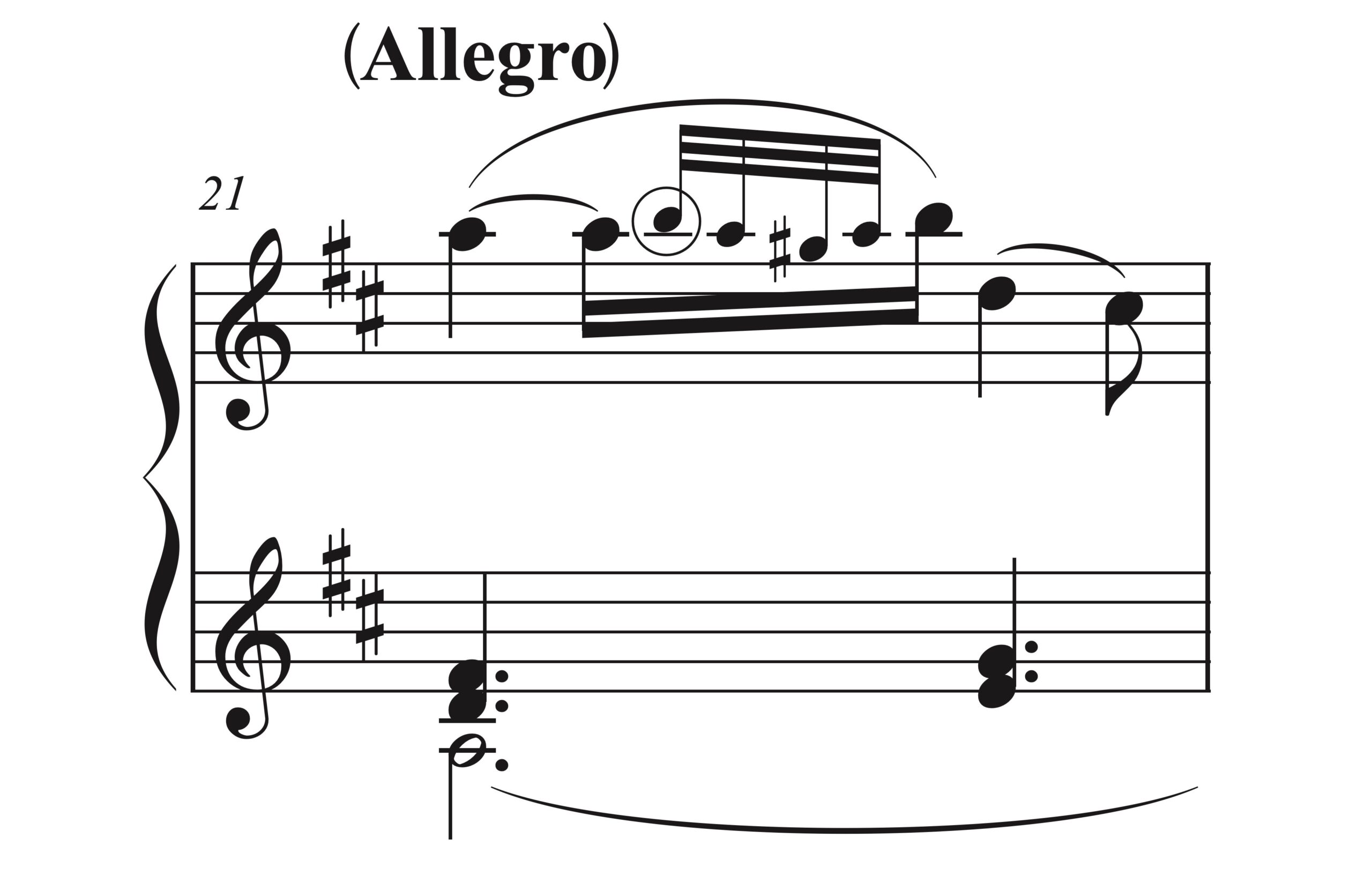

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、23-26小節)

譜例に見られるようなターンでは一種の苦労が伴うことから、丸印で示したそのはじめの音にアクセントがついてしまいがちです。しかし、メロディが装飾されているだけであって、その流れに横槍を入れてはいけません。

この譜例の部分ではターンが細かな音符で書き譜にされていますが、記号で書いてあっても同様の注意が必要です。

また、次の譜例のようにターンが小音符で書かれていても、やはり、同様の注意をしましょう。

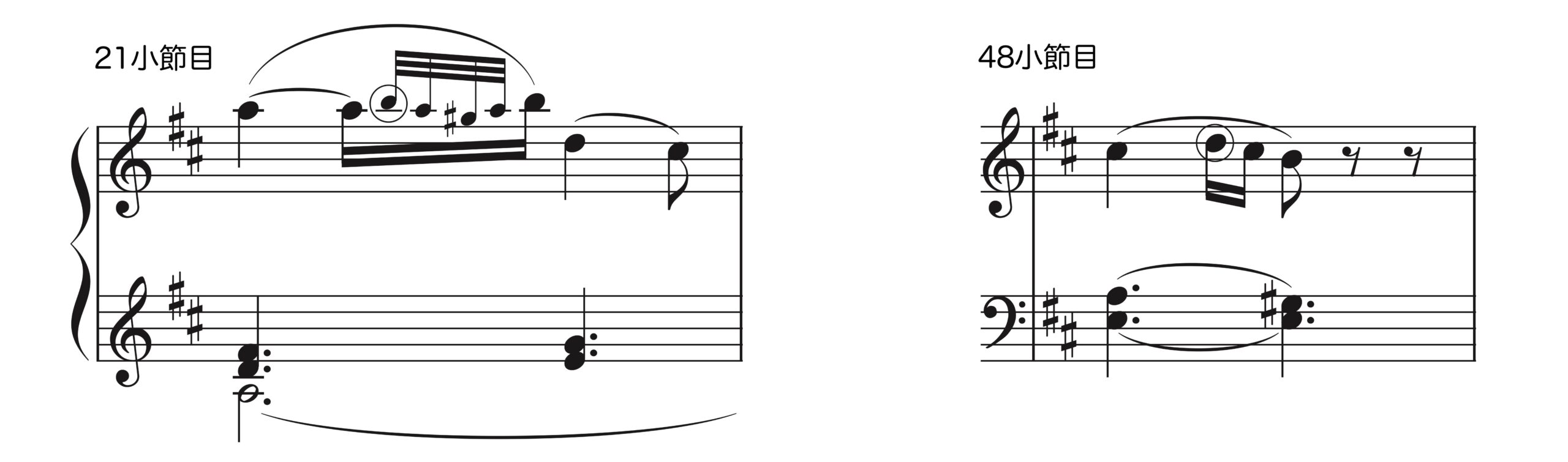

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21小節目)

‣ 4. 装飾音に力を入れ過ぎない繊細な演奏アプローチ

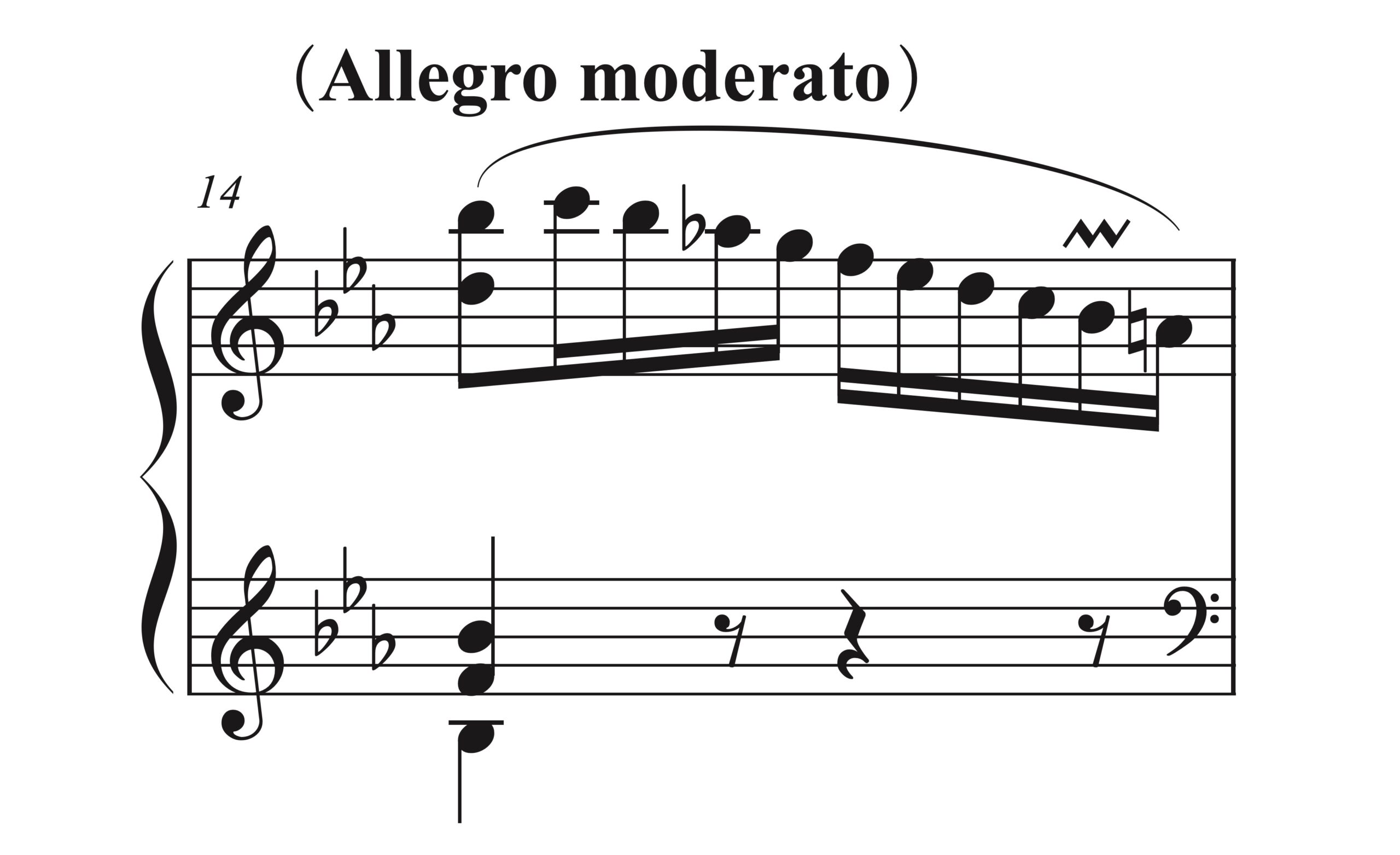

シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、14小節目)

プラルトリラーが出てきますが、こういった流れの中で入ってくる装飾は、演奏にどこか一種の苦労が伴います。しかし、急に強くなったりそこで音楽が停滞したりしないように注意しないといけません。

とってつけたように聴こえさせずに軽く入れるのが装飾の基本なので、とにかく、頑張るのをやめましょう。そう思っていたほうが、変な力が入らず、むしろ音も欠けずに弾けるものです。

あわせて、指の動きを最小限にして打鍵するように注意してみてください。

別の例を見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、2箇所)

細かい動きからフレーズが始まっているのではなく、フレーズの中でヒャラっとでてくる音群を演奏するときの注意点は大きく2つあります:

・細かな音群の一番始めの音をぶつけない

・細かい動きの始めの音が前の音と無関係にならない

譜例の丸印で示した音のような「細かな音群の一番始めの音」をぶつけないように気をつけましょう。

しっかりと指を動かして拍の中へ入れようとするあまり、はじめの音が大きく飛び出てしまいがちです。それでは、とってつけたように聴こえてしまいます。

細かい動きの始めの音が前の音と無関係にならないようにすることにも注意しましょう。

フレーズを途切れさせないためにも、丸印で示した音をその直前の伸びている音の仲間にしてあげなくてはいけません。伸びている音をよく聴いておき、その響きの音色と離れ過ぎないように意識しながら丸印で示した音を始めるようにしましょう。

‣ 5. 装飾音を自然に軽く弾く方法

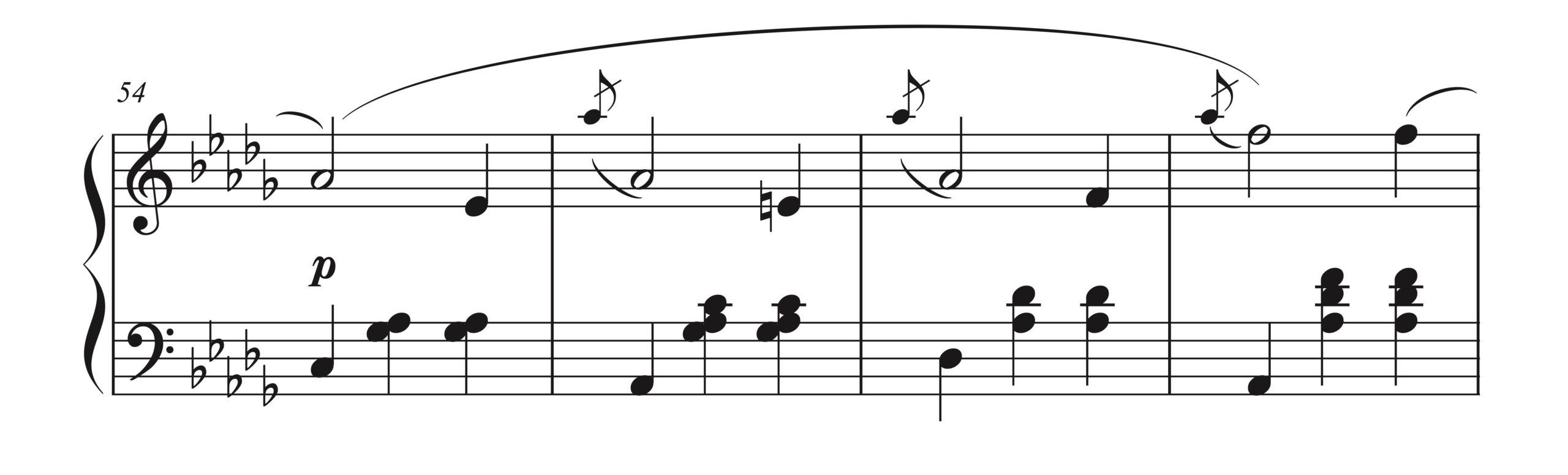

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、54-57小節)

右手に「装飾音符のひっかけ」が出てきています。メロディとして扱われている装飾音なのだとしたら聴かせてもいいのですが、この譜例の場合は、メロディを彩飾するための装飾音であり、それ自体がメロディではありません。

したがって、きわめて軽く弾き、うるさくならないように注意しなければいけません。

軽く弾くためのポイントとして、装飾音符がかかっている長い音価の音符のほうに重心を持っていくように意識して打鍵しましょう。

装飾音符を「弾こう弾こう」とするのではなく、触るだけにする。そして、「長い音価の音符(譜例の場合は、2分音符)」のほうに手の重心を持っていく。このようにすると、自然に軽くなります。

「指遣いはそのままで、装飾音符を取り払って練習する」練習方法を取り入れるのもいいでしょう。

軽く弾きたい音は小さく弾こうと思ってもうまくいきません。それよりもむしろ、手の重心を大事な音のほうにかければ、軽く弾きたい音は勝手に軽くなるのです。

‣ 6. 装飾音と3連符の明確な区別の重要性

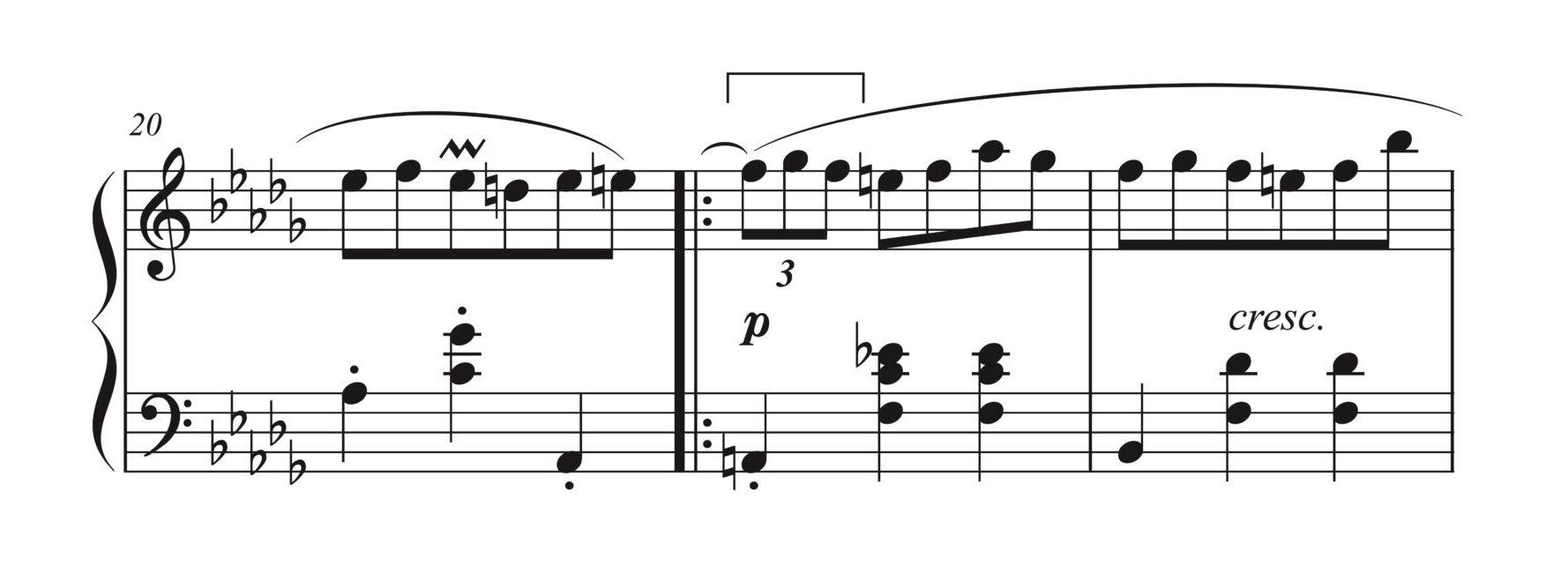

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-22小節)

この楽曲では「プラルトリラー(譜例の20小節目の右手に見られる記号)」が何度か出てきます。そのせいなのか、カギマークで示した21小節目の3連符までプラルトリラーのように弾いてしまっている演奏を耳にします。

譜例のようなテンポの速い楽曲ではこのようなリズムの崩しはよく聴かれるのですが、わざわざショパンがプラルトリラーと3連符を書き分けた意味がなくなってしまいます。勝手にリズムを変更しないようにしましょう。

► B. 装飾音の音楽的解釈と表現

‣ 7. 装飾音を声楽的にとるか器楽的にとるか

装飾音は軽めに弾くのが原則で、それらがかかる幹の音よりも目立ってしまうと音楽的に不自然になってしまいます。装飾音が主役ではないので、多くの楽曲では、装飾音を取っ払って演奏しても骨格的には一応成立するように書かれています。

だからといって適当に扱っていいわけではなく、その意味を想像してみるべきでしょう。

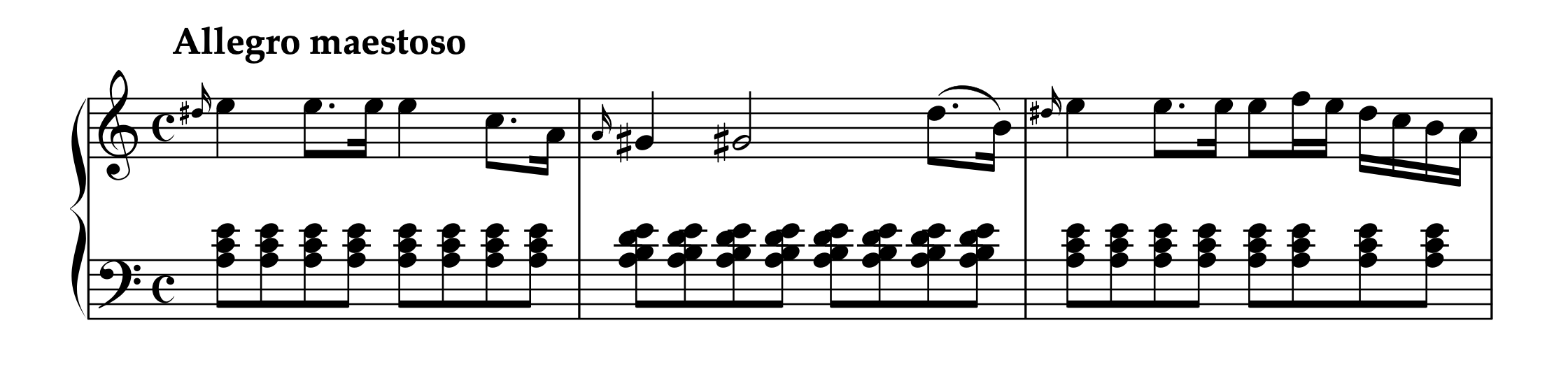

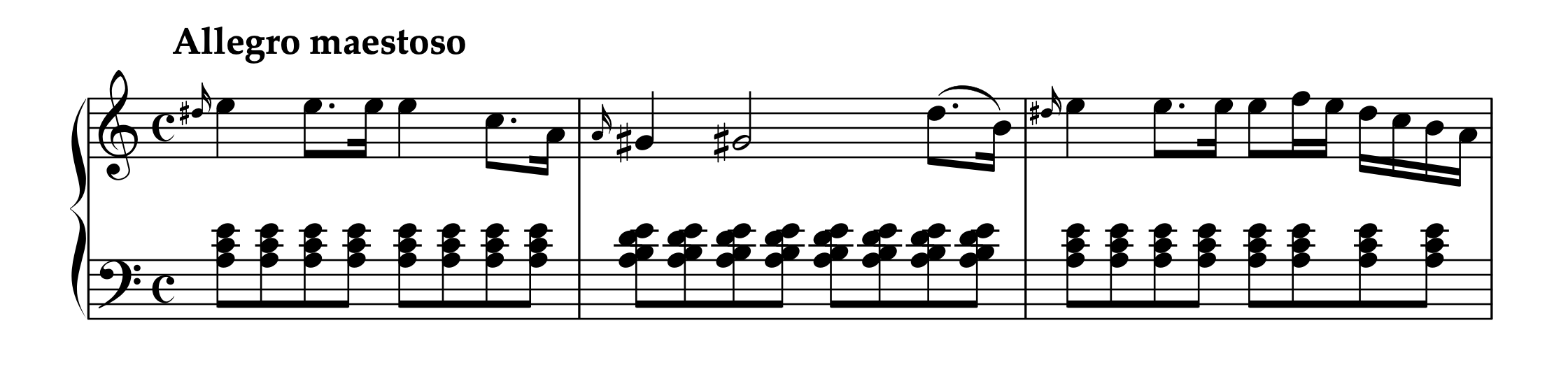

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-4小節)

曲頭のメロディに装飾音が出てきます。

声楽的なニュアンスと器楽的なニュアンスのどちらがふさわしいだろうかという視点を持ってみましょう。

声楽的なニュアンスだとポルタメントをかけてずり上げたような印象を感じるので、装飾音をきわめてさりげなく演奏して、それがかかっている幹の音の着地音程をきちんと聴かせることになります。

器楽でも楽器によってはポルタメントもできます。しかし、器楽的にとらえると、前打音、倚音、刺繍音、経過音などそれぞれの装飾音として「経過音ですよ」「倚音ですよ」というように、音を見えさせるイメージが強くなります。

使う楽器がピアノということには変わりませんが、「表情をどのように解釈するか」ということです。

(再掲)

「拍頭につける装飾音は、原則、強く弾くべきではない」と上記しましたが、ここでは器楽的に感じるので、ある程度はDis音も聴かせたほうがいいでしょう。必ずこういったことを考えてみる必要があります。

例えばショパンの作品では、ピアノ曲であっても声楽的なニュアンスを強く感じる作品が非常に多くあり、そのことは、ショパン自身も認めています。

ある音同士をつなぐ装飾が出てきたときに、いかにも経過音のように聴かせてしまうか、それとも、歌のポルタメントのように聴かせるのかで全く表情が変わります。

‣ 8. ショパン作品に見る弦楽器的ポルタメント表現

ポルタメントの意味から確認しておきましょう。

演奏や歌唱において、ある音から次の音へ移る際、跳躍させずに急速に滑らせるように音間を移行していく奏法・唱法

(抜粋終わり)

①

上記抜粋の「跳躍させずに」という部分には様々な定義が存在し、跳躍してから次の音へずり上げるだけの分類もあります。

②

ピアノにおける「ポルタメント(ポルタート)」という用語には、スタッカートにスラーがかかった表現のことを指す場合もあります。

ポルタメントとポルタートはほんらい別物ですが、ピアノ分野の専門書では、かなり有名な書籍でもポルタメントとポルタートを同一視しているものがあります。

本記事ではそのポルタメント(ポルタート)については扱いません。

弦楽器のポルタメントのような表現を、ショパンが装飾音を使ってピアノ曲で用いている例を紹介します。

ショパン「ノクターン 第5番 嬰ヘ長調 Op.15-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、17-20小節)

18小節目と20小節目の小音符を見てください。

弦楽器のポルタメントの表現を模しているかのよう。あるいは、声楽のポルタメントのような意味にもとれます。

18小節目でいうと、重要な音は大きな音符で書かれた2つの音、出発元のEis音と着地先のA音です。つまり、これらの音が耳に聴こえたうえで小音符はもっとさりげなく聴こえれば、ポルタメントとしては一番バランスの良いものとなります。dolciss.と書かれていますが、まさにうってつけの発想標語だと言えるでしょう。

いくつかの版では、くずれ落ちる小音符のところにソフトペダルを用いるように指示しています。

‣ 11. 弦楽器のポルタメントのような表現をピアノでつくる方法

という記事で、レガート奏法を応用するとピアノでポルタメントのような印象を表現することができる、と解説しました。このやり方は、譜例のようなポルタメントの音自体が書かれている場面でも応用することができます。

つまり、18小節目であれば出発元のEis音をフィンガーペダルで残したまま小音符を演奏するのです。

とても美しい効果を出すことができますので、解釈の一つとしてお試しください。

‣ 9.「音を強調する装飾音」とはどういうことか

フンメルの書籍の中に、以下のような文章があります。

装飾記号、前打音と後打音、装飾音は、音楽には欠かすことができない。

それらは音と音をしっかり結び付け、旋律をまとめる上でも、音を強調し、美しい演奏を行う上でも重要なものだからである。

(抜粋終わり)

この中の「音を強調し」という部分について、どういうことなのかを実例で見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21-27小節)

21-25小節の右手の「丸印で囲った音」を見てください。「Fa-La-Do」と矢印で示した方向に上昇していきます。そして、その頂点のC音にだけ「装飾音」がついています。これがつくことで、よりエネルギーが高くなっていることに着目しましょう。

音を強調する装飾音です。このケースでは、頂点の箇所だけについているというのが、作曲的に工夫されているところと言えるでしょう。

‣ 10. ショパンの前打音付きアルペッジョの弾き方

ショパンの作品では、前打音とアルペッジョが組み合わされた特殊な記譜法がしばしば見られます。

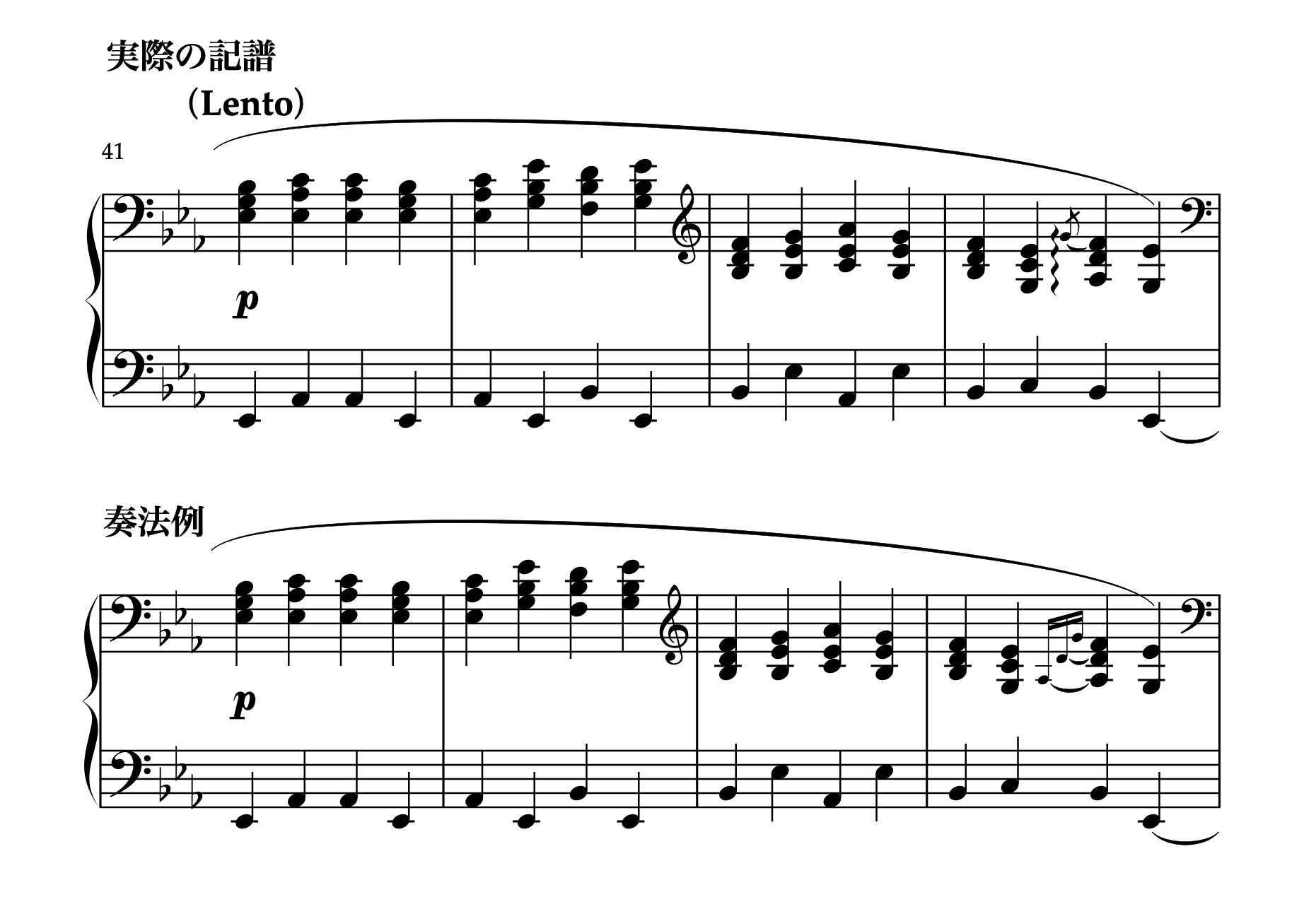

ショパン「ノクターン(夜想曲)第11番 ト短調 Op.37-1」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、41-44小節)

実際の記譜では、前打音G音をどのように扱うべきかで演奏解釈が分かれることがあります。「前打音が和音全体にかかっている」と読んでしまうと、演奏方法に迷いが出てしまいます。

一般的な解釈:「前打音はF音のみにかかっている」

つまり、アルペッジョは下から通常通り演奏しますが、F音に到達する直前に前打音G音を挿入します。そうすると、奏法例のようになります。

ショパン「プレリュード(前奏曲)第8番 嬰ヘ短調 Op.28-8」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

こちらは到達音へ下からアプローチする例ですが、解釈の原理は同じです。「前打音はFis音のみにかかっている」と考えてください。

パデレフスキ版では小音符を4分音符で表記している場合もありますが、演奏法の考え方は変わりません。

他の作品での応用

この記譜法は、「エチュード Op.10-3 別れの曲」「エチュード Op.10-11」「プレリュード Op.28-13」「ノクターン Op.48-1」「ノクターン Op.48-2」「ノクターン Op.55-1」など、頻繁に現れます。表現技法として理解しておくことで、出てきた時に対応できるようにしておきましょう。

‣ 11. 装飾音がもたらす感覚的表現の深層理解

バロックの装飾音は、一部の例外を除き、書かれていないところにつけるのも書いてあるものを省略してしまうのも、どちらも自由とされていました。その点は、今の時代よりも演奏家の裁量に任されていたわけです。

このことについては、バロック音楽の専門書の他、以下のピアノ専門書籍などで解説されています。

・ピアノが上手になる人、ならない人 著 : 小林 仁 / 春秋社

一方、例えばショパンの装飾音を勝手に省略してしまうことは、望ましくありません。

この時代の楽曲は、どういった装飾音をどのようにつけるのかもすべて含めて、作曲家の意図した表現となっています。だからこそ、その装飾音があることで生まれる感覚的表現を感じ取る必要があるでしょう。

例えば、以下の譜例を見てください。

ショパン「ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 第3楽章(葬送行進曲)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、37-38小節)

丸印で示したB音の前で様々な装飾がされていますが、仮に、直前のC音を省略して弾いてみてください。

たった一音を省いただけで、丸印で示したB音の意味が全く変わってしまうと思いませんか。C音の効果で、B音の訴えかけが強化されるのです。

一般的には、装飾音が入ることで「長く続くトリルによる持続効果」や「旋律を飾る効果」など、あらゆることを表現できます。一方、上記のような感覚に訴えかけてくる効果についても感じ取るようにしましょう。

「その装飾音があることで生まれる感覚的表現を感じ取る」ことが、譜読みで読み取るべき隠れた課題となります。

‣ 12. 装飾音符の意味を理解する方法

装飾音符には何かしらの意味があるわけですが、それを理解するヒントになるのは「付いていない状態との比較」です。

装飾音符が付いている部分が出てきたら、「一度それを取り払ってみて弾き、その後、戻して弾く」ことをやってみてください。このように比較対象があると、ようやく、その装飾音が存在する意味を感じることができます。例えば:

・軽さを表現するため

・左手パートとメロディとの間の音域を埋めるため

・装飾音自体を重要な旋律的要素として聴かせるため

・装飾音の直後の大きな音符へ向かう印象を強調するため

これらは一例であり、実際の部分毎にこういったことを推測してみる必要があります。

という記事で書いたように、ダイナミクス記号やその他の発想記号などをすべて取り払ってみると、それを戻したときに重要性を感じ取ることができます。それは装飾音符の場合でも同様だと思ってください。

「比較」という視点を持って譜読みを進めるようにしましょう。

また、このような方法で装飾音符の意味を考える習慣ができると、別の利点もあります。

バロック期の楽曲の演奏時のように、装飾音符を取り払ったり追加したりすることが演奏者に任されている作品を演奏するときにも、無意味な装飾音をつけることがなくなります。

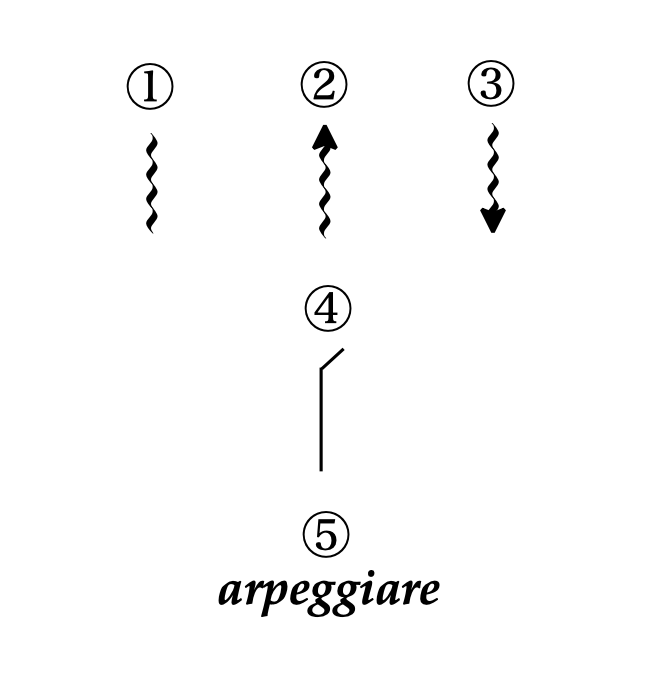

► C. アルペッジョの音楽的表現と演奏技術

‣ 13. アルペッジョにおける音楽の流れの保持

アルペッジョは装飾音の一種で、以下のような記号です。「アルペジオ」と混同しないように念のため。

表(Sibeliusで作成)

一度にたくさんの音を演奏する「ロングアルペッジョ」では、適切に演奏しないとその部分だけが広がってしまい、音楽が停滞してしまう可能性があります。アルペッジョは音楽の流れの中で入れることが大切です。

どうしても演奏に時間がかかってしまうロングアルペッジョの場合、その箇所だけに時間かけるのではなく、楽曲の解釈的に許すのであれば直前のテンポをやや広げておきましょう。そうすることで、ロングアルペッジョのところだけガポッと空けたようには聴こえないので、流れは止まりません。

たくさんの装飾音符が書かれている場合も同様です。例えば、次のようなケース。

ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、7-8小節)

装飾音符がたくさん書かれていますが、その前でほんの少しだけテンポを広げておくことで、音楽が停滞してしまうことなく装飾音を入れることができます。

ラヴェルの作品は優れているので、セクションの変わり目などテンポを広げても音楽的に不自然にならないところでのみ、こういったたくさんの装飾音が書かれています。

‣ 14. アルペッジョにおけるトップノート同士のつながり

この内容に関しては、以下の記事内で解説しています。

► D. 装飾音の歴史的背景と解釈

‣ 15. バロック〜古典派の装飾音演奏のハードルを下げる方法

J.S.バッハの2声のインヴェンションの入門にあたって、装飾音をうまく入れられないばかりにモルデント、プラルトリラー、トリルなどがあまり書かれていない番号を選ぶ、というケースが見受けられます。しかし、装飾音はあるポイントをつかめば、演奏が正確かつ容易になります。

そのポイントとは、装飾音とその他の声部の音がどのように噛み合ってくるのかを明らかにしておくということ。

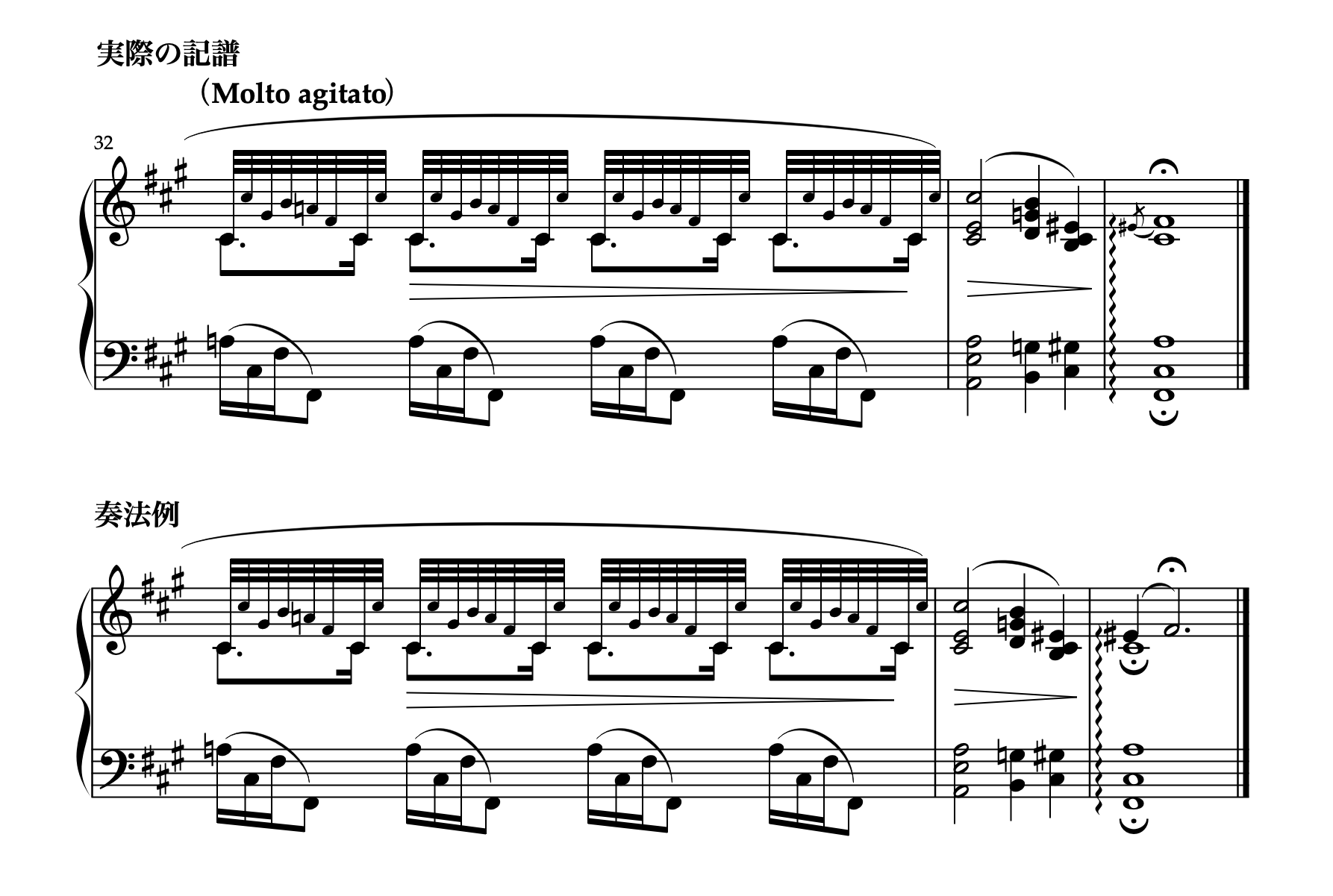

J.S.バッハ「インヴェンション 第4番 BWV775」

譜例(PD作品、Finaleで作成、16-18小節)

奏法例のほうには、点線矢印で噛み合い方を示しました。このような拍子の関係を必ず明らかにしておいてください。

ロマン派以降だとアゴーギク自体にさまざまな解釈がありテンポの揺れも大きく、装飾音にも多少の自由度が増しますが、少なくともバロック~古典派の装飾音は奏法譜として書けるようにしておくのが基本です。そうすると毎回入れ方が変わってしまうのを防げるので練習が積み重なっていきますし、噛み合い方を決めてあるので演奏するときの難易度がグンと下がります。

長く続くトリルなども、書き譜にしておけば怖くありません。

弾き方を「見える化」してハードルを下げましょう。

‣ 16. J.S.バッハ自身が残した装飾音学習の貴重な教材

J.S.バッハの組曲などの演奏を聴いていると、繰り返しをする時に1回目は装飾なしで弾き、繰り返しでは装飾を入れて弾く、というやり方を耳にすることでしょう。

これは、バロック音楽を演奏するときの方法として当時の特徴的な演奏習慣でした。自分が音楽をどのようにとらえていてどのような腕を持っているかを趣味よく示す、ベートーヴェン以降の時代の作品ではほとんど行われなくなってきたスタイルです。

現代の演奏では、繰り返しでもほとんど同じに演奏する場合と装飾を入れて変化をつけて弾く場合との両方を耳にしますが、当然、後者も知っておくべきものとなります。

しかし、「どのように装飾をすればいいか分からない」という方もいるのではないでしょうか。

有効なのは、J.S.バッハ自身が残した有益教材を活用することです。

「シンフォニア 第5番 BWV 791 変ホ長調」では:

・装飾音がない楽譜

・装飾音を付け加えた楽譜

これら2種類の楽譜を残してくれています。上記のような演奏習慣を学ぶためにも、必ず比較検討すべきものとなっています。

このようにJ.S.バッハ自身が残した比較可能な楽譜は他にもあるのですが、内容的にも曲尺的にも取り組みやすいものとして、まずは、「BWV 791」を勉強してみてください。

鍵盤音楽には装飾音を記号で書かなかった時期もあります。

J.S.バッハは省略記号も使いますが、同時代の他の作曲家に比べると「装飾音符を、細かい音価を使って、そのまま音符で示した記譜」を多く取り入れたことで知られています。ターン、トリル、モルデント、シュライファー、前打音 他が、そのまま音符として書き譜になっているのです。

こういったものをつぶさに研究する態度も重要ですし、記号も使ったことから、それぞれの省略記号の記譜法をしっかりと把握しておく必要もあります。

J.S.バッハの深い学習は並大抵のことではありません。

► E. 音楽表現の進化と楽譜の解釈

‣ 17. 音の増加と細かい音価が示唆する音楽的軽やかさ

多くの楽曲で言える一般的なこととして、ダイナミクスの変化がないまま、あるいは弱まって、音が増えたり音価が細かくなる場合は、より軽い表現になります。

例えば、以下のようなもの。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、15小節目)

カギマークで示した部分は32分音符で音価が細かくなりますが、ダイナミクスは変化していません。したがって、こういったパッセージでは重くならないように気をつけながら演奏することが重要です。

装飾音が出てくるケースでも同様です。

多くの装飾音というのは、取り払っても音楽的には一応成立してしまうものに対して装飾されているので、骨格状態よりも音数口数が増えていることになります。

したがって、音楽的には軽くなるケースがほとんどであり、装飾音を入れる大変さに釣られて重くならないように注意が必要です。

‣ 18. 近現代音楽における譜面の役割の変容と表現

この内容に関しては、以下の記事内で解説しています。

► 終わりに

様々な装飾音の扱いを学ぶことで、演奏者は楽曲により深く寄り添い、豊かな表現を生み出すことができるでしょう。

装飾音関連の基本については以下の記事にまとめています:

・【ピアノ】装飾音符の基礎知識:「演奏タイミング」に焦点を当てて

・【ピアノ】装飾音符の基礎知識:「上からか下からか」に焦点を当てて

・【ピアノ】モーツァルト作品の装飾音の演奏解釈と歴史背景

・【ピアノ】トリル演奏:音楽性を損なわない重要ポイント

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント