【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法⑥ ~クライマックスの位置を調べる~

► はじめに

優れた音楽には必ず「頂点」があります。この「頂点」、すなわち「クライマックス」は、演奏家と聴衆の両者にとって音楽の核となる瞬間。しかし、この重要な瞬間を見つけ出し、適切に表現することは、意外と難しいものです。

本記事では、楽譜から「クライマックス」を見つけ出す実践的な方法を紹介します。感覚だけに頼るのではなく、作曲家が楽譜に残した「証拠」を丁寧に読み解いていく。そんな分析的なアプローチを見ていきましょう。

► 対象者など

こんな方におすすめ:

・楽曲分析の基礎を学びたい方

・表現の引き出しを増やしたい方

・感覚と分析、両方のアプローチを身につけたい方

前提レベル

・基本的な楽譜が読める程度

► 習得できるスキル

本記事を通じて、以下のような実践的なスキルが身につきます:

・クライマックスの客観的な見つけ方

・音楽的な緊張と解放の仕組みの理解

・演奏表現の深め方

► クライマックスを理解する

【身近な例から考える】

童謡「ぞうさん」を思い出してみましょう。

「母さん」という歌詞の部分で最も盛り上がり、その後、静かに終わっていきます。このように、多くの楽曲には明確な「頂点」があるのです。

【クライマックスの定義】

クライマックスとは:

・楽曲における音楽的な最高潮

・通常、最も音量が大きくなる部分

・原則として、一つの楽曲に一つ

【5つの基本パターン】

楽曲のクライマックスは、主に以下の5つのパターンに分類できます:

1. 単一のクライマックスへ向かって進む

2. 複数のクライマックスが並置される

3. 突発的な強音としてのクライマックス

4. 冒頭がクライマックス

5. クライマックスを持たない構造

※本記事では、最も一般的な1と2のパターンを中心に解説します。

今取り組んでいる楽曲を眺めたり弾いたり聴いたりしてみて、どこが一番盛り上がるのかを考えてみましょう。単純なことですが、これをすることで音楽の方向性が明確になります。さらに、一番の盛り上がりがきちんと表現されることで、音楽をやったことがない方が聴いてもはっきりと分かる変化がつきます。

「構成力がいい演奏」とは、ごく簡単な言い方をすれば、「クライマックスがきちんと分かるように表現されている演奏」と言ってもいいでしょう。

► 具体的な分析方法と実践

‣ フライタークの3角形を活用する

「楽式論」 著:石桁真礼生 音楽之友社 という書籍の中に参考になる記述があるので、紹介しておきます。

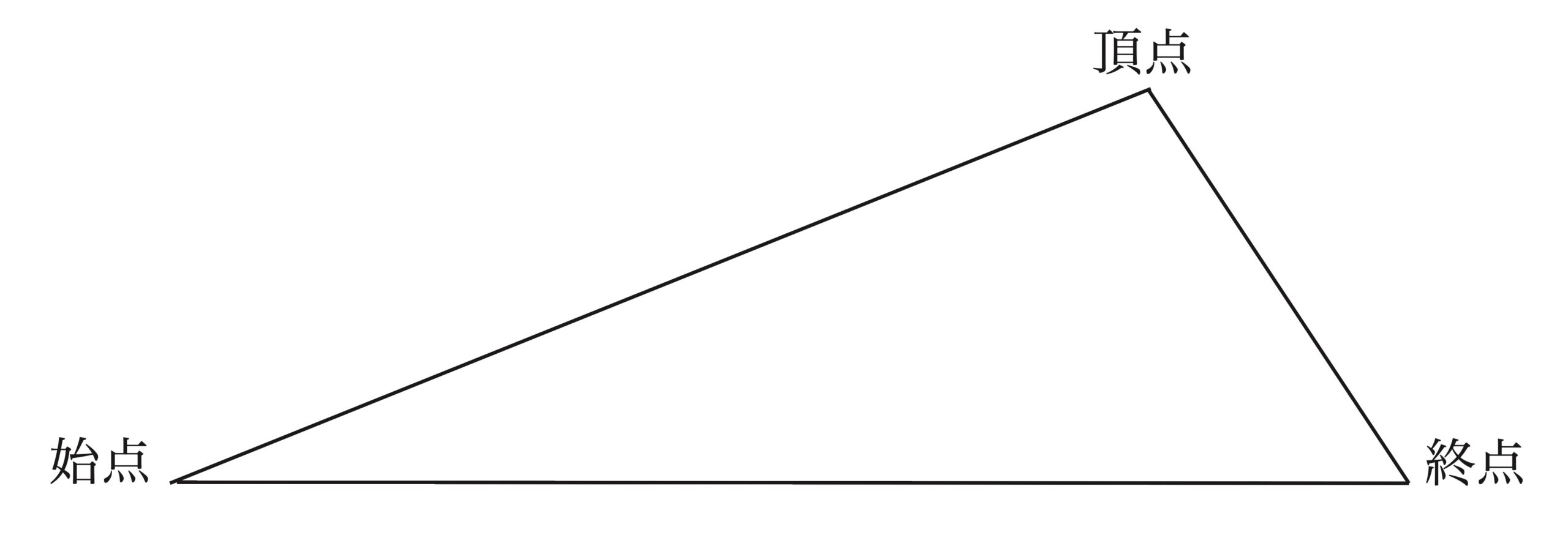

(以下、要約引用 図形はFinaleで作成)

エルンスト・トッホ(1887-1964)の「旋律法」と言う書籍の中で「フライタークの3角形」という用語が出てくる。

このフライタークという人物は「戯曲の手法」という書籍の中で以下のような図形を取り上げている。

(要約引用終わり)

この図形では、以下を示しています:

・横軸が「時間の経過」

・縦軸が「音楽的な緊張感」

重要ポイント:

・クライマックスは通常、楽曲の7~8割の位置に来る

・緊張の上昇と解放が三角形を形成する

・実際の音楽では、より曲線的な形になる

実際には、モーツァルト「トルコ行進曲」のように「頂点 = 終点」となる楽曲も。しかし、音楽的な形の基礎としてこの図形を頭に入れておくと、頂点を見つけやすくなります。

‣ 分析の3ステップ

基本の手順:

1. メロディの最高音を確認する

2. 最大のダイナミクス(強弱記号)を見つける

3. 楽曲全体の中での位置を確認する

注意点: ダイナミクスの大きさは、メロディの高さよりも優先度が高い

‣ 実例1:ショパン「24のプレリュード(前奏曲集)第7番 Op.28-7 イ長調」

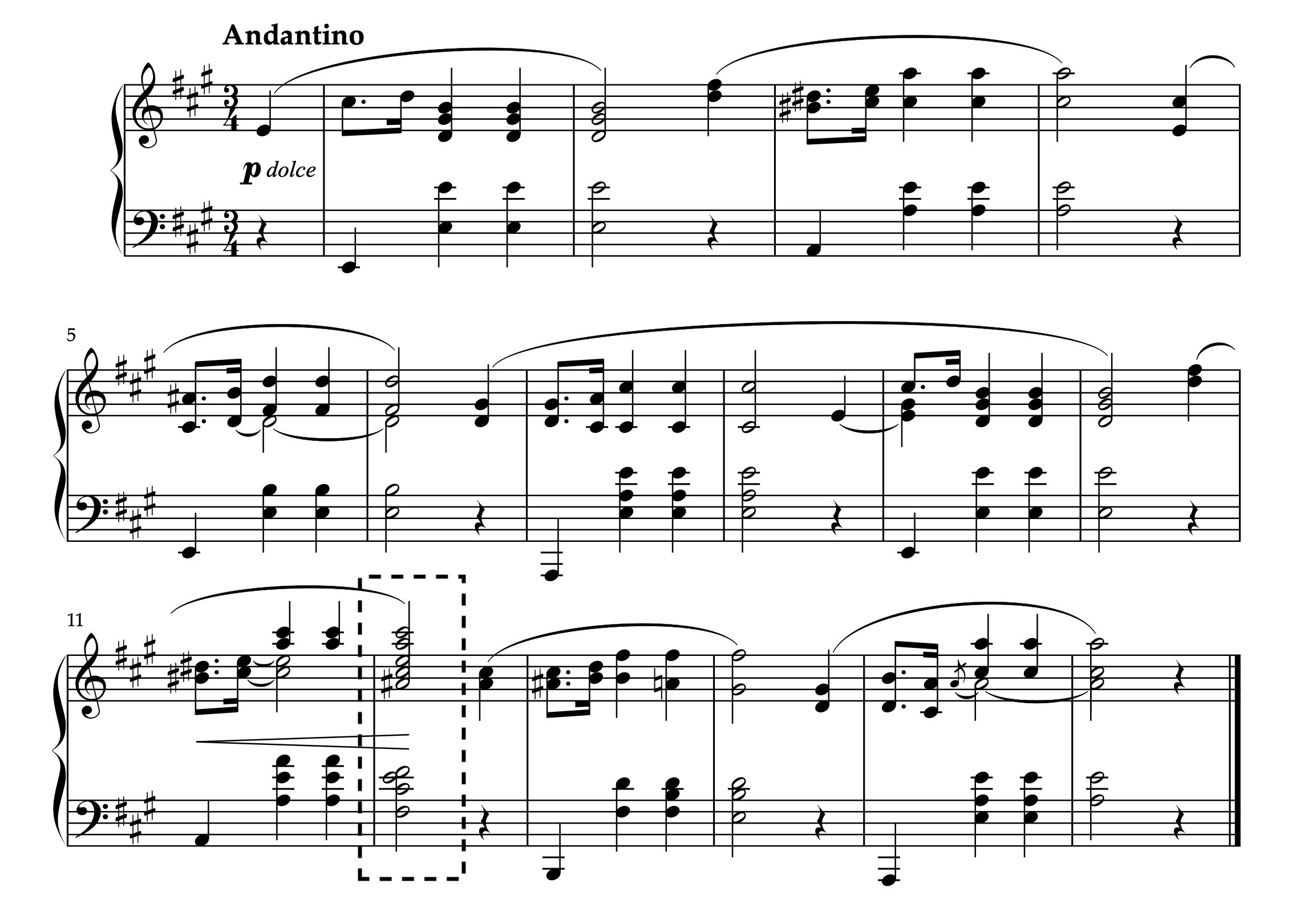

ショパン「24のプレリュード(前奏曲集)第7番 Op.28-7 イ長調」を例に解説します。

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

分析のポイント:

・12小節目の頭が最も高い音域

・同じ箇所でダイナミクスも最大

・楽曲全体の約8割の位置

→ これらの要素が重なる12小節目がクライマックスと判断できます。

‣ 実例2:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-1 メロディー」

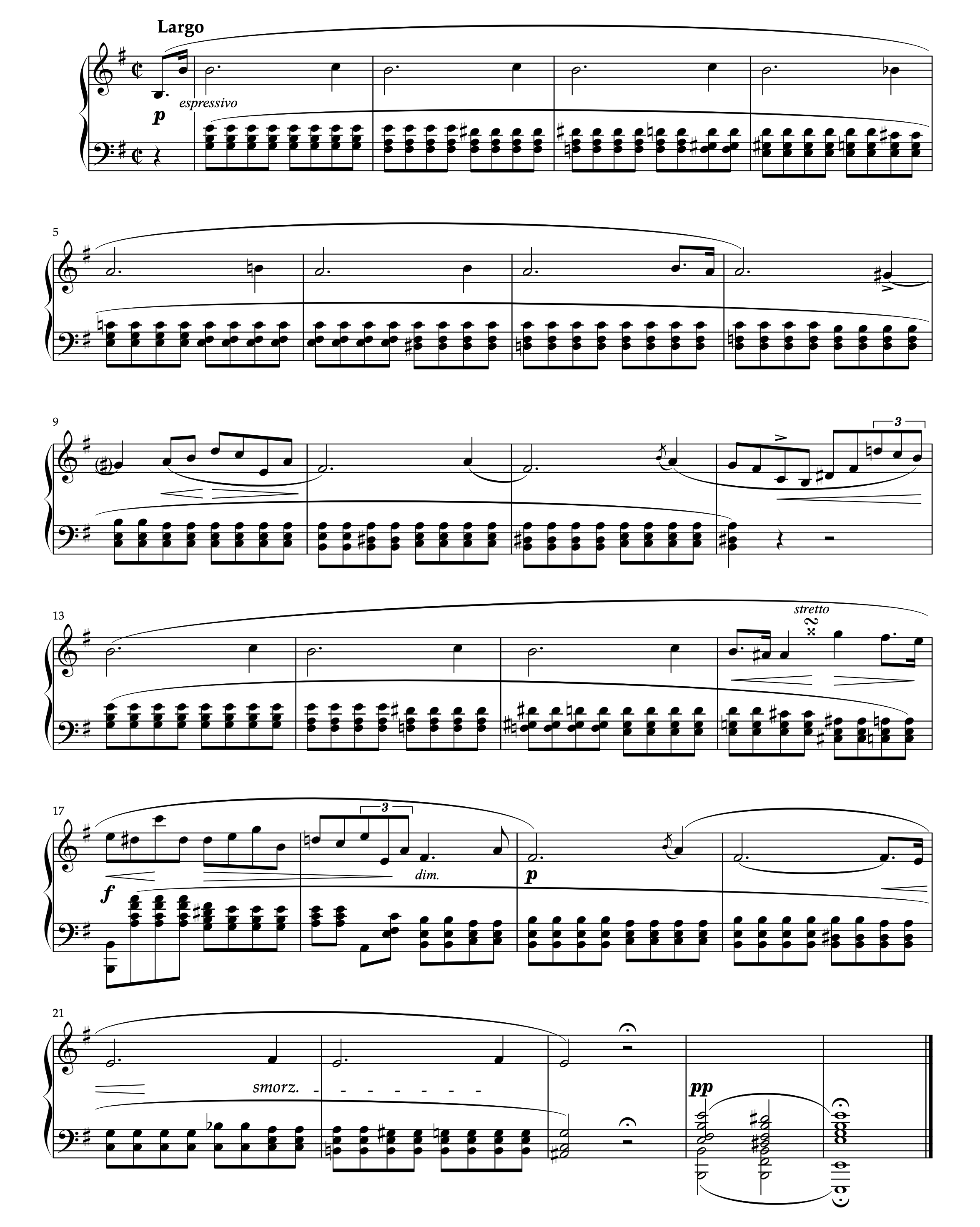

次に、少し検討が必要な例として、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」を例に説明します。

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

特徴的な点:

・原典版や、妻のクララ・シューマンが編集した楽譜だと、ダイナミクス記号が最小限

・主にメロディの音形から判断が必要

・繰り返し部分の解釈が重要

→ 15小節目(繰り返し時)を真のクライマックスと解釈するのが自然です。

メロディの音型の頂点から考えると、楽曲全体としてのクライマックスは、7小節目の頭(および、繰り返しの15小節目の頭)となります。しかし、15小節目の頭は、楽曲全体構成のうち7〜8割進んだ位置にくるので、こちらを真のクライマックスと解釈するのが自然です。

音の高さとしては、11小節、19小節目にも同じ高さのA音が出てきますが、音符の上に記号(< >)もついていませんし、音楽の要求を考えると、これらの小節がクライマックスとは言えません。

‣ 実践課題

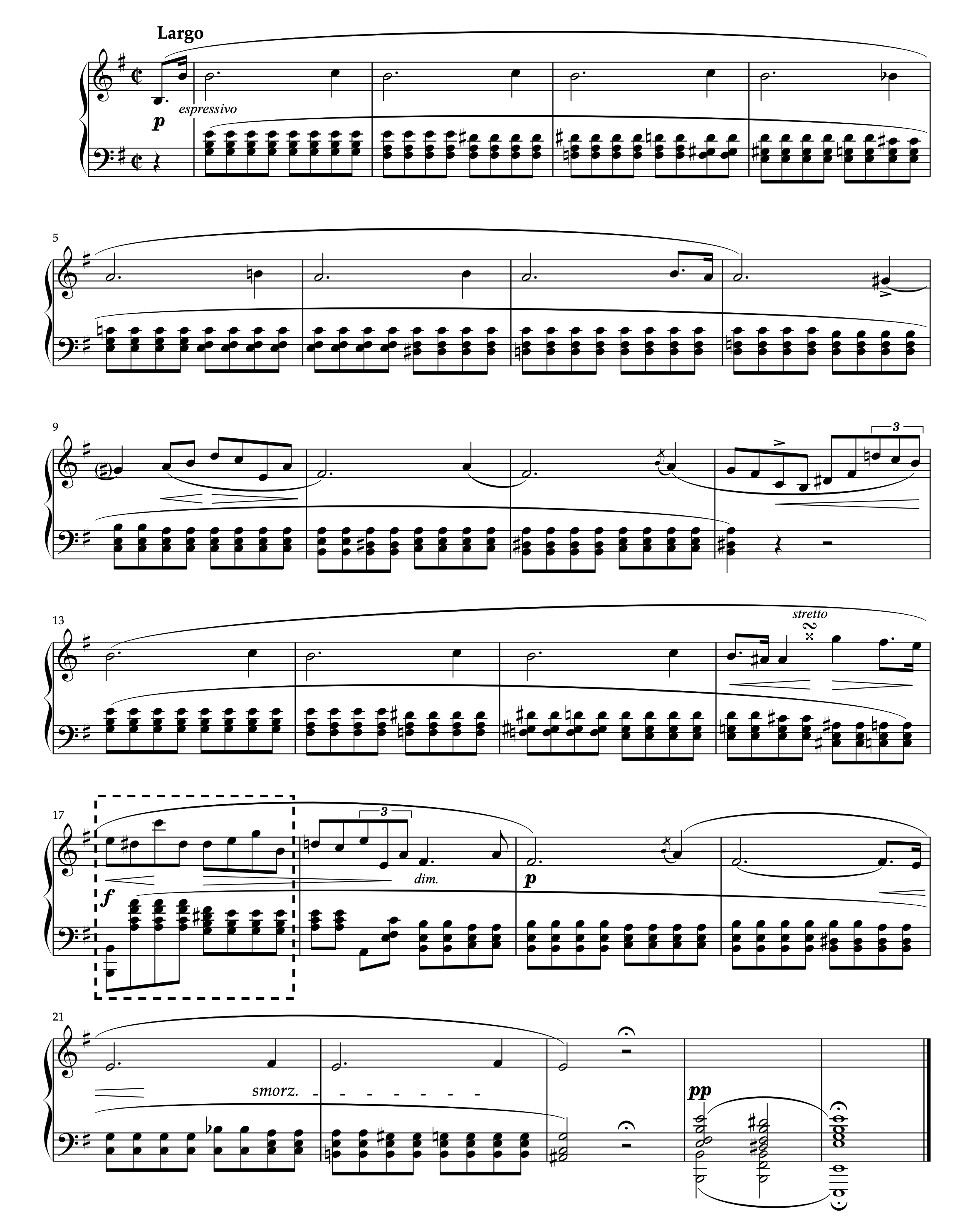

ショパン「24のプレリュード(前奏曲集)第4番 Op.28-4 ホ短調」を題材に、クライマックスを見つける実践的な分析を行ってみましょう。

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

【解答例】

譜例の17小節目は、メロディが一番高い音域に来ていて、ダイナミクスも一番大きな部分。また、楽曲全体の7〜8割の位置であり、フライタークの3角形にも該当します。

したがって、クライマックスは点線で囲んだ部分だと判断可能です。

先ほどの「Op.28-7」の例と曲想こそ異なりますが、クライマックスの作り方は似ていることに着目しましょう。

‣ 困ったときは

Q1: クライマックスらしき箇所が複数見つかった場合は?

A1: ダイナミクスの強さを最優先に判断し、楽曲の7-8割の位置も参考にしてください。

Q2: ダイナミクス記号が少ない楽曲の場合は?

A2: メロディの音形や和声進行から判断します。必要に応じて、複数の演奏音源も参考にしてください。

Q3: フライタークの3角形に当てはまらない場合は?

A3: すべての楽曲がこのモデルに従うわけではありません。作曲家の意図を考慮しながら、柔軟に判断することも大切です。

► 終わりに

楽曲のクライマックスを見つけることは、音楽を深く理解し、表現力豊かな演奏を実現するための重要な第一歩です。

本記事で紹介した分析方法は、決して難しいものではありません。メロディの最高音、ダイナミクス、楽曲全体での位置という3つの要素を組み合わせることで、作曲家が意図した音楽の流れを客観的に読み取ることができます。特殊な作品でなければ、大抵この手法でクライマックスを見つけることができます。

今回取り上げたショパンやシューマンの作品のように、時代や作曲家によってクライマックスの作り方には特徴があります。一つの楽曲でこの方法を身につけたら、ぜひ他の作品にも応用してみてください。分析を重ねることで、音楽に対する理解が深まり、演奏表現の幅も必ず広がっていくでしょう。

【おすすめ参考文献】

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン ユーゲントアルバム より メロディー】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント