【ピアノ】流れてくれない演奏の流し方

► はじめに

音楽には自然な流れが必要です。それは演奏する人にとっても、聴いている人にとっても心地よいものです。

録音して聴いてみると…

・音楽が停滞していて流れてくれていない

・どことなくギクシャクして聴こえる

こんな経験はありませんか。

本記事では、音楽が停滞してしまう主な原因とその解決策を3つのポイントにまとめました。

► 流れのある演奏にするための3つのポイント

‣ 1. 横のつながりを意識する:1音1音を縦に刻まない

ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「素直な心」を例に、具体的な実践方法を紹介します。

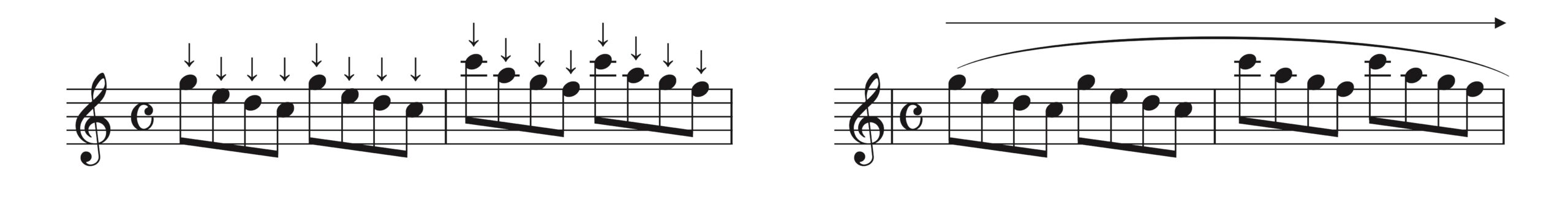

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

× よくある間違い

・1音1音を独立して演奏してしまう

・各音に同じような重みをつけてしまう

・音を縦に刻むように演奏してしまう

○ 改善方法

・フレーズを「一息」で捉える

・「ピ・ア・ノ」ではなく「piano」というイメージで

・音楽を横に引っ張るように意識する

実践ポイント

まずは4小節単位で一つの大きな流れを作ることを意識してみましょう。その際、次の音を予測しながら演奏することで、自然な流れが生まれます。

左側の譜例のようにすべてのメロディ音に拍を入れてしまう弾き方では、すべてが縦割りになってしまって音楽は流れません。右側の譜例のように、音楽をグーっと横に引っ張っていく意識を持って、ワンフレーズを一息で弾いてみましょう。

‣ 2. 不自然な間を見直す

音楽の流れを妨げる典型的な問題点:

・あらゆる箇所での無意味なタメ

・rit. から a tempo への不自然な移行

・フレーズの切れ目での過度な間

改善のためのチェックポイント:

1. 録音して客観的に聴き、自分の耳で聴いても不自然な箇所はすべて改善する

2. 特に以下の箇所に注意を向ける:

・フレーズの終わり

・テンポ変化の箇所

・強弱の変化点

推奨記事:

・【ピアノ】楽譜に書かれていない「テンポの揺れ」を表現するためのヒント

・【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

‣ 3. テンポ設定の見直し

何でもかんでもテンポを速く弾けばいいというわけではありませんが、テンポを上げるだけで流れが良くなることは意外と多いのです。

なぜだと思いますか。

特に急速なテンポの作品の場合、自分で思っているよりも実際に弾いているテンポのほうが遅いことがほとんどだからです。

録音して聴いてみると、「思っていたよりも全然テンポが上がっていない」と感じたことはあるはずです。そういったときはそもそもテンポが遅いので、流れない原因が「テンポの遅さ」にある可能性も十分にあり得ることを疑ってみなければいけません。

テンポ改善のステップ:

1. ICレコーダーなどで録音する

2. 思っていたテンポと実際のテンポとのギャップを理解する

3. 「【ピアノ】確実にテンポを上げるための完全ガイド」を参考に理想のテンポまで上げる

► まとめ

流れのある演奏を実現するためには:

・横へのつながりを常に意識する

・不自然な間(ま)を見直す

・テンポ設定を見直す

これらのポイントを意識して練習することで、より自然な音楽の流れを作ることができます。

実践のためのヒント:

・毎日の練習の中で、特に意識するポイントを1つ選んで集中的に取り組む

・ICレコーダーは決して片付けず出したままにし、録音を頻繁に行う

・自分の耳で聴いても明らかに違和感を覚えた箇所は、徹底的に改善する

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント