【ピアノ】トレモロの演奏ポイント:運指から音楽的表現まで

► はじめに

ピアノ演奏において、トレモロは高度な技術を要する奏法の一つです。本記事では、トレモロを効果的に演奏するための実践的なポイントと、音楽的な解釈のコツを解説します。

► 5つのポイント

‣ 1. トレモロの基本的な練習ポイント(手や腕の意識)

トレモロの練習を続けていると、脱力を意識していたとしても使っている筋肉が熱くなってくるはずです。その「手や腕の熱くなる場所を意識して練習する」のがポイント。

どんな練習でも同様ですが、「今、どこの部分のトレーニングになっているのか」を必ず意識してください。

‣ 2. 運指テクニック(親指の活用)

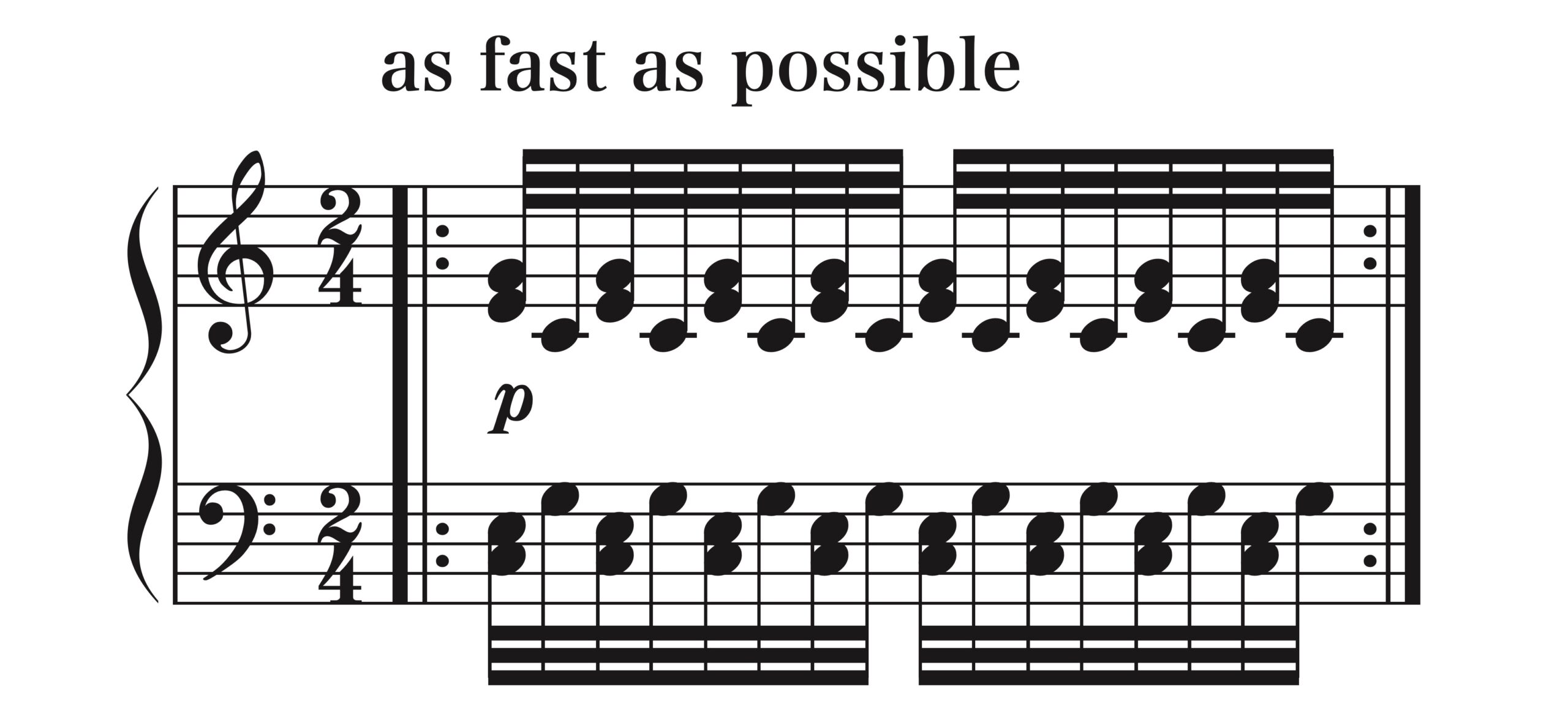

譜例(Finaleで作成)

実際の楽曲の中では、トレモロに入る直前や直後の状況によって使用できる運指が変わってきますが、もし前後関係が許せば、運指に「親指」を混ぜることでトレモロの演奏速度を上げることができます。親指が入ることで手の安定度が格段にアップするからです。

例えば譜例の左手ですが、「54-2」や「53-2」 の連続で弾くよりも、親指を混ぜて「42-1」の連続で弾いたほうが圧倒的に速く弾けます。

こういった運指の工夫を、前後関係を考慮しつつ取り入れてみてください。

‣ 3. 細かさから見たトレモロの種類と演奏テクニック

トレモロには、「カウンタブル」と「アンカウンタブル」があります:

カウンタブル

「カウントできる」の意で、きちんと音符で記譜されているトレモロなどはカウンタブルに属す

アンカウンタブル

「カウントできない」の意で、トレモロ記号で書かれた「とにかく速くトレモロする」タイプのものを指す

カウンタブルトレモロが使われた例:

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 第1楽章」

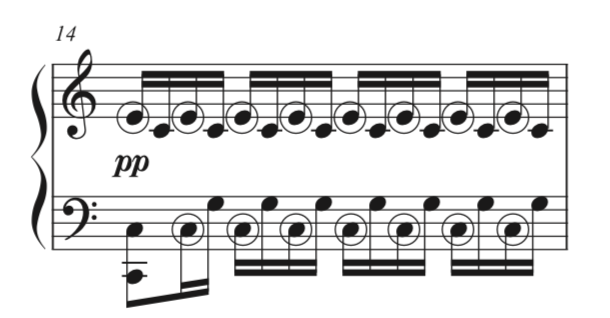

譜例(PD作品、Finaleで作成、14小節目)

譜例の部分は1小節目の繰り返しとなっていますが、バリエーションとしてカウンタブルのトレモロに変奏されています。

カウンタブルのトレモロは、すべての音をしっかり弾こうと思うとスピードが上がらないばかりか、音楽的にも平面的になってしまいます。丸印をつけた音に「軸」がある意識を持つといいでしょう。そして、16分音符の裏の音は極めて軽く。

アンカウンタブルトレモロが使われた例:

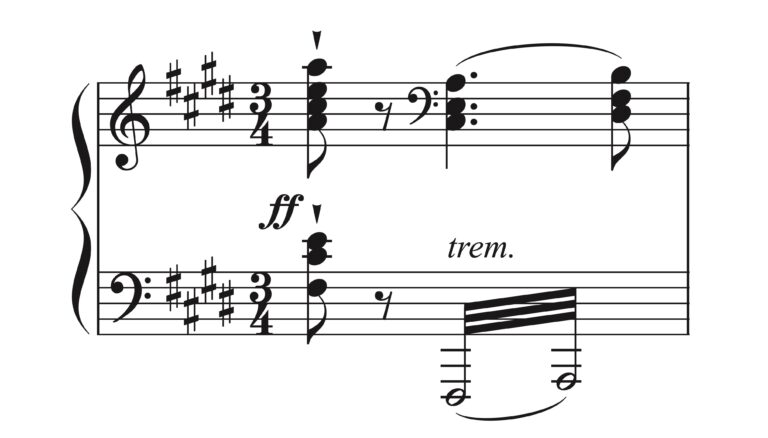

リスト「スペイン狂詩曲 S.254」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

譜例の左手パートに出てくるトレモロは記号で書かれたアンカウンタブルのトレモロであり、「太鼓連打」の役割です。「持続を補うために書かれているトレモロ」と言えるでしょう。そう考えると:

・ff ではあるけれども、それは右手に任せる

・左手はティンパニの持続トレモロのイメージで、うるさくなり過ぎないように演奏する

などと演奏解釈面での判断ができます。

‣ 4. オクターブ分散トレモロの演奏ポイント

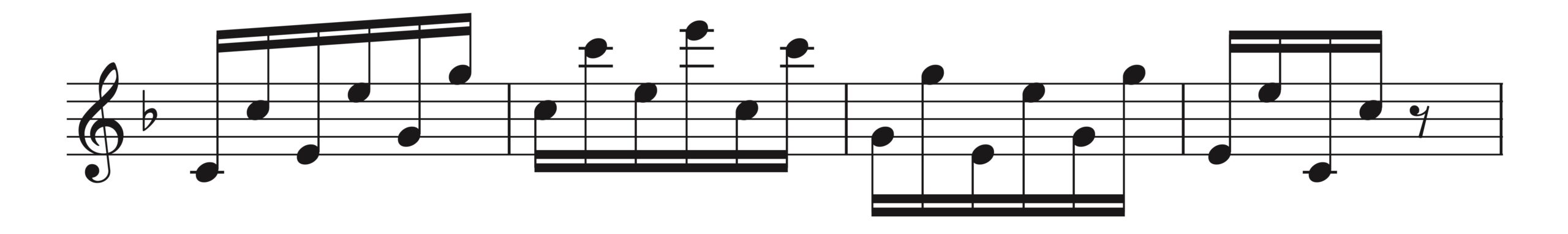

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、35-38小節)

このような右手の音型では、親指に重心を置いて弾いていくのがポイント。強拍の位置がズレている楽曲では、それぞれ別に考え直す必要があります。

親指に重心を置くことで、以下のような利点があります:

・手が安定するので弾きやすい

・小指で弾く音が軽めの音になるので音楽的

くれぐれも、すべての音をゴリゴリと鳴らそうと思わないでください。それでは演奏しにくいですし、何より、音型の中には「聴かせるべき音」と「隠してもいい音」が存在し、それらを弾き分けることで立体的な演奏になっていくからです。

オクターブ分散トレモロにおける、さらなる演奏ポイントは:

・手の側面をしっかりさせること

・使用していない指、特に中指がつっぱらないこと

2点ワンセットだと思ってください。

手のひらの外側、親指の下と小指の下には大きな筋肉がついています。

力を入れるというよりは、これらの筋肉がオクターブ分散トレモロ奏法の支えになっていることをイメージしましょう。そうすることで、弛緩してしまっている場合と比べて安定します。

一方、外側のことばかりに気を取られ過ぎて、内側の指のことを忘れてはいけません。

オクターブ分散トレモロで使用していない指、特に「中指」がつっぱってしまっているケースは非常に多く見受けられます。指がつっぱっているというのは、それだけで力が入ってしまっているということです。

手を硬直させてしまうと:

・疲労や故障

・音色の硬さ

・動きのブレーキ

などを招き、ろくなことはありません。

‣ 5. トレモロの音楽的意味を理解する

トレモロを見かけたら、「出てきたから何となく弾く」というだけでなく、どんな表現を求められているのかを考えてみましょう。

例えば、ベートーヴェンの作品には低音のトレモロが度々出てきますが、「オーケストラ的表現」だと考えるとしっくりくる場合があります。ティンパニなどの連打を模しているのでしょう。

また、トレモロはオーケストラ作品をピアノ編曲するときにとても頻繁に使われます。したがって、このような編曲をたくさん手がけたリストの作品には、やはりたくさん出てきます。

一方、ショパンのピアノ曲については:

・オーケストラ編曲しにくい

・オーケストラがイメージしにくい

などと話す専門家が多い印象です。確かに、いかにもピアノ曲といった雰囲気で、音域の広いアルペジオをはじめとし、音の使い方が実にピアノ的です。オーケストラ的ではありません。彼の作品にトレモロはほとんど出てこないのです。

トレモロはもちろん、あらゆる音楽要素にはきちんと意味があります。自分なりの解釈で構わないので、その要素がなぜ出てきたのかを考える習慣を持ちましょう。

► 終わりに

本記事で紹介したポイントを意識して練習することで、より音楽的な演奏が可能になります。その楽曲におけるトレモロ表現の意味を考えて、ただの音の連打にならないよう注意しましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント