【ピアノ】リズム解読術:テクニックと楽曲理解の深め方

► はじめに

音楽におけるリズムは、表現を大きく左右します。

本記事では、リズムをより深く理解し、表現技術を高めるための具体的なテクニックと、リズムから読み解く楽曲の成り立ちについて解説します。

► A. 技術的アプローチ

‣ 1. 意外に甘くなりがちな注意すべきリズム

頻繁にでてくる単純なリズムではありながらも、意外に甘くなりがちなものがあります。

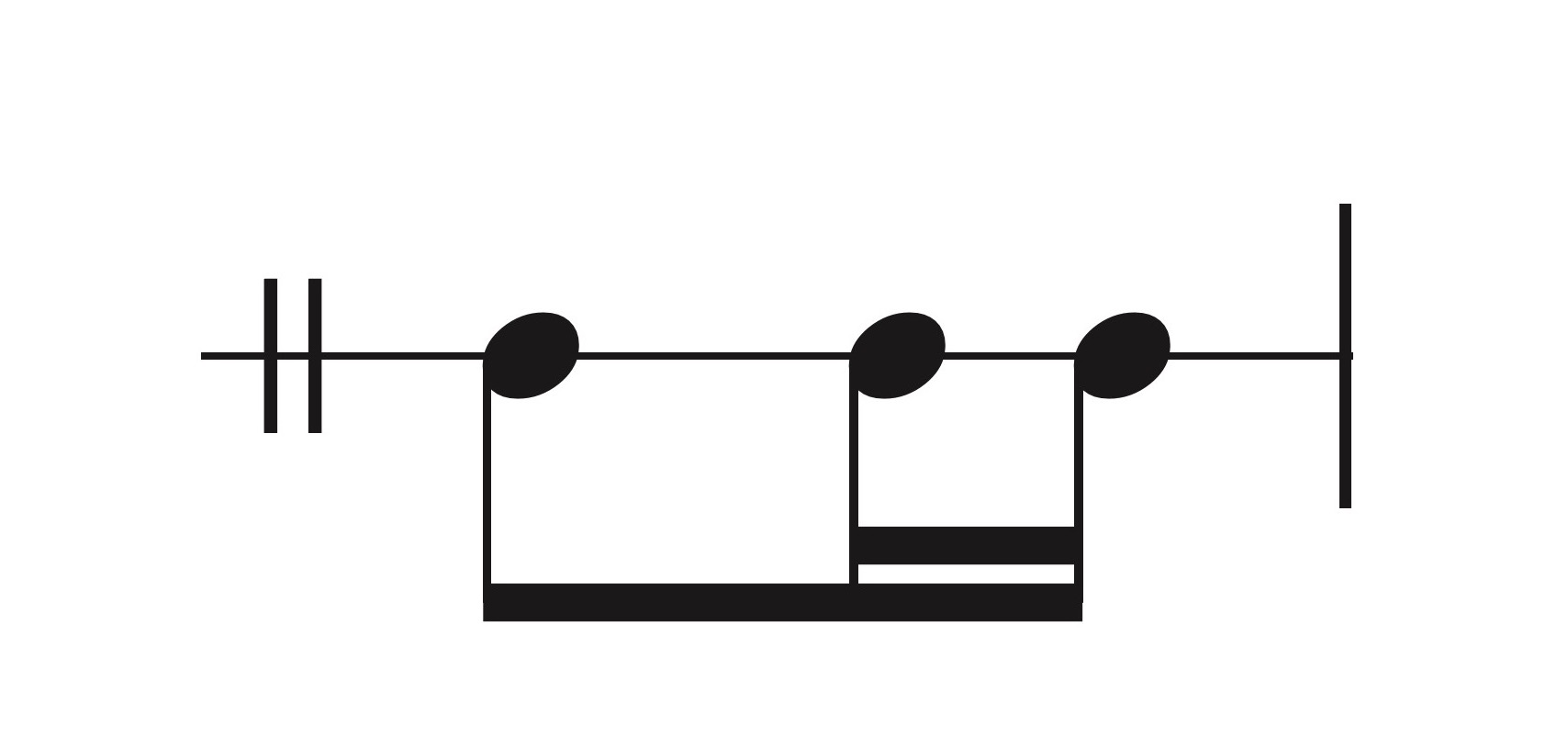

譜例(Finaleで作成)

このリズムの何に注意すべきなのかというと、譜例の2つ目の音符が前のめりで入ってこないようにすること。「8分音符が短くならないように」と言ってもいいでしょう。

度が過ぎると、「調子の悪い3連符」のようなリズムに聴こえてしまいます。

このパターンが何度も出てくる作品の場合には、録音&チェックをする時にそれらの甘さをチェックすることに絞って聴き直してみるのも効果的です。

‣ 2. 自由に弾く前に、まずは拍の整理と骨格の理解

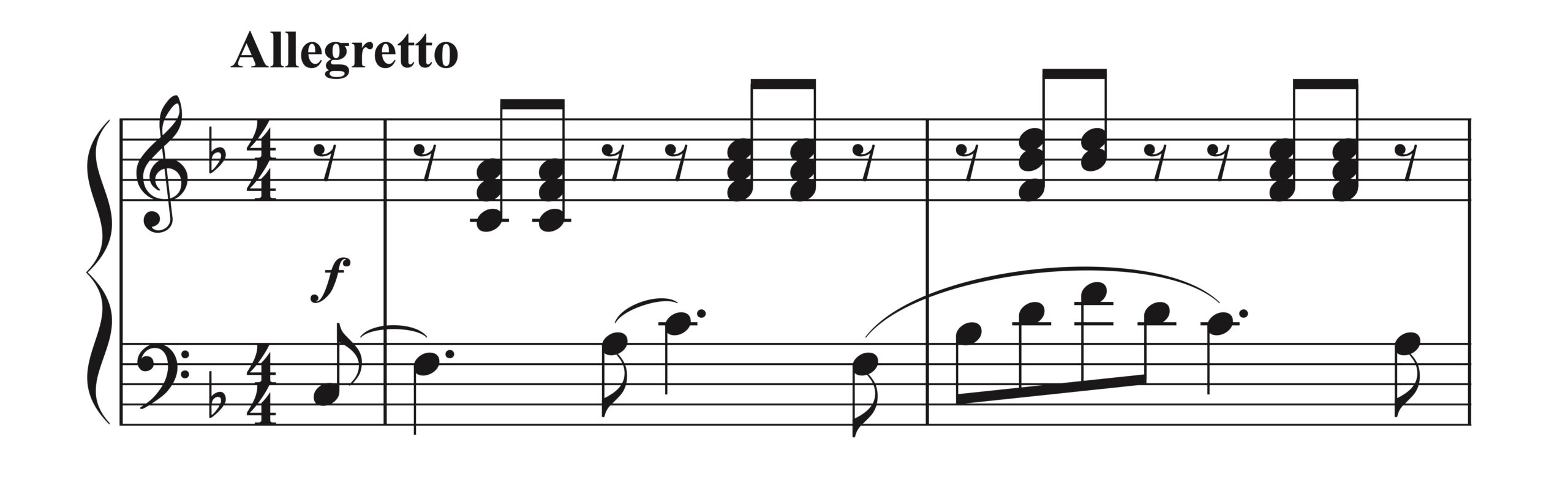

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.281 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

曲頭の4小節間のみを示しましたが、「リズム」という視点で見てみると、とても面白い音楽が広がっています。上段、下段それぞれを見ると、何種類もの様々な音価が提示されていて、多彩に装飾的に音が扱われていることが分かるでしょう。

何を言いたいのかというと、まずは拍を整理して音楽の骨格を理解しておかないと、作曲家がわざわざ使い分けたリズムの意味が薄れてしまうということです。それは、提示されているリズムの種類がもっと少ない部分を演奏する場合も例外ではありません。

楽譜というのはとても便利でありながらもあらゆる点で不完全なツールです。リズムに関しても、作曲家が、欲しかった音楽を “見やすい近似値” へ落とし込んだに過ぎません。しかし、その近似値こそが、作曲家が残した唯一のリズムです。まずは、自由に弾く前に整理して理解しておく必要があるでしょう。

真面目に譜読みをする方は、「楽譜に書かれているリズムをきちんと理解しないで自由に弾くことなんて、あるのだろうか?」と疑問に思うかもしれませんが、意外と多く見受けられるのです。代表的なのが、「音源で聴いた聴覚的な記憶で弾いていて、楽譜に書かれているリズムをほとんど読んでいない」というもの。

このやり方だと、「拍が足りなくても平気で次の小節へ行ってしまう」という問題が起きたりと、楽典的なミスさえ発生してしまいます。

‣ 3. なぜ、リズムの甘さには細心の注意が必要なのか

以下の2種の演奏、どちらが聴いていて辛いでしょうか。

・ミスは多くあるけれども、きちんとしたリズムで弾けている

・全体的にリズムは甘いけれども、ミスはない

少なくとも筆者の感覚だと、後者の方が聴いていて辛くなります。音の間違いはないのにも関わらずです。

音のミスは突発的なアクシデントとして聴かれることが多いですが、リズムの甘さはアクシデントというよりもその奏者のクセや不注意による部分が大きいのです。したがって、リズムに対する意識が薄い演奏者は、一曲の中で何度も何度も甘いリズムを聴かせてしまいます。

音の弾き間違いなどとは異なり、意外と自分では気づきにくいのが問題と言えるでしょう。だからこそ、普段からリズムには特に気を配って練習しなければいけません。

想像してみて欲しいのですが、以下の譜例のような音楽で付点(休符混じりのものも含む)がほとんど3連符のように寄ってしまっていたらどうでしょうか。

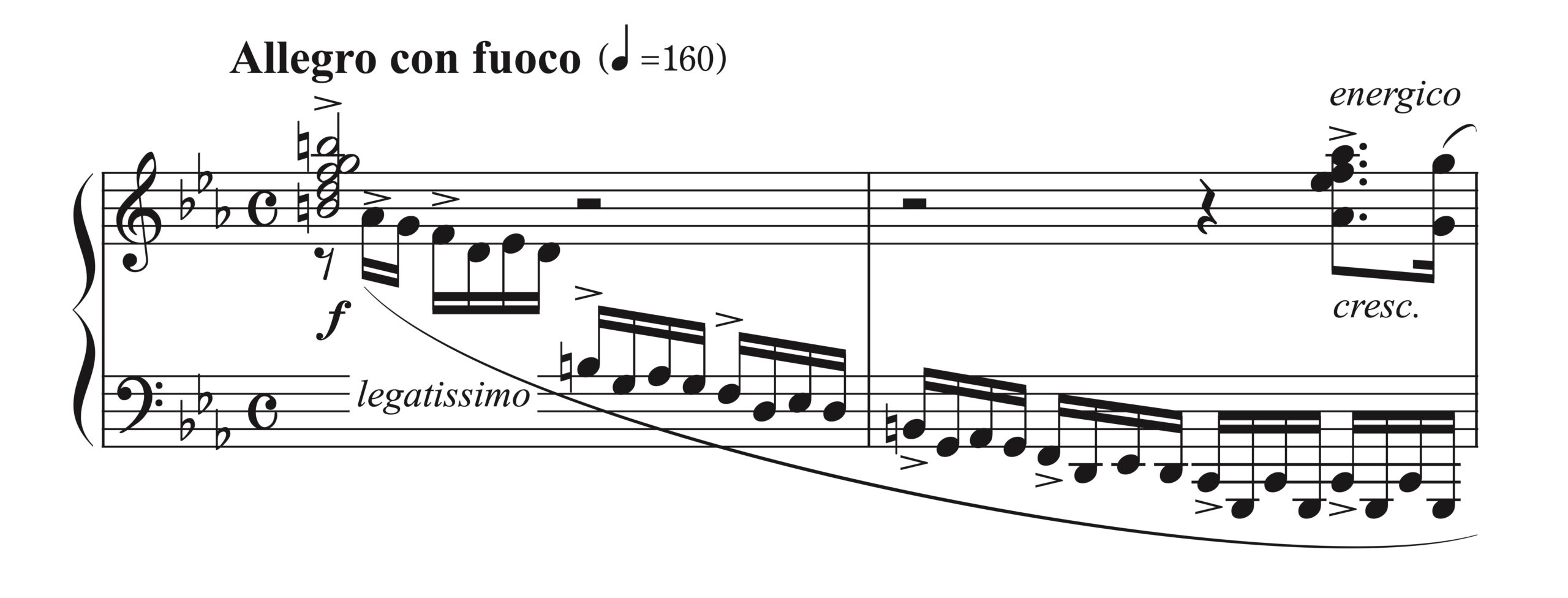

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第28番 イ長調 Op.101 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

気持ちよく聴くことができないのは明らかでしょう。

それであれば、音の弾き間違いがあってもキビキビしたリズムで演奏されていたほうが、ずっと気持ちのいい演奏に聴こえます。もちろん二項対立にする必要はなく、音もリズムも正常であればそれが一番ですが。

・何だかうまく弾けない

・何だかうまく聴こえない

などと自分の演奏で感じることがあったら、リズムに問題がないかを疑ってみてください。

‣ 4. リズム変奏は、適切なものを選ぶことが重要

「拍頭止め」という有益な練習方法があります。

譜例(Finaleで作成)

譜例のように、細かいパッセージを拍単位に区切って、各拍の頭で止めていく練習方法。これは単なる「リズム練習」とは異なりますが、その一種と言ってもいいでしょう。

「現代ピアノ演奏テクニック」 著 : エフゲーニ・ヤコブレヴィッチ・リーベルマン 訳 : 林万里子 / 音楽之友社

という書籍の中で、この練習方法について書かれた以下のような解説があります。

この方法の目的は手の運動の「輪郭」を作りあげ、かつ、手の「重み」の位置を見出すことである。

(抜粋終わり)

ちなみにこの書籍では、「拍頭止め」という言葉は使われていません。

上記の解説から読み取れると思いますが、具体的に、拍頭止めは以下の譜例のようなパッセージにおいて大変有効な練習方法となります。アクセントの位置と手の重みの位置を連携させた練習になるからです。

ショパン「エチュード(練習曲)Op.10-12 ハ短調 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

また、リーベルマンによる同書籍の中で、リズム変奏について以下のような解説もされています。

トリル(トレモロ)の練習は、一定のリズム構造で、とりわけ3連音符によって行うとよい。

なぜなら、3連音符ではトリルを弾く場合、別々の指にかける力点が交互に移るので、楽に弾けるからである。

(抜粋終わり)

的を得た解説だということが分かると思います。こういった解説からも分かるように、「リズム練習においては、適切なリズム変奏を選ぶことで、はじめてやる意味がある」ということを前提に置いてください。

慣れるまでは見極めるのが難しく感じるかもしれませんが、どんなパッセージでもいつも付点練習をすればいいというわけではありません。不適切なリズム変奏を選ぶと、かえって良くないクセがついてしまう可能性すらあるということです。

まずは、本記事で取り上げた2種類のリズム変奏の取り入れ方について把握しておきましょう。

・現代ピアノ演奏テクニック 著 : エフゲーニ・ヤコブレヴィッチ・リーベルマン 訳 : 林万里子 / 音楽之友社

► B. 楽曲の深層理解

‣ 5.「リズムを非常にはっきりと」とは、結局何をすればいいのか

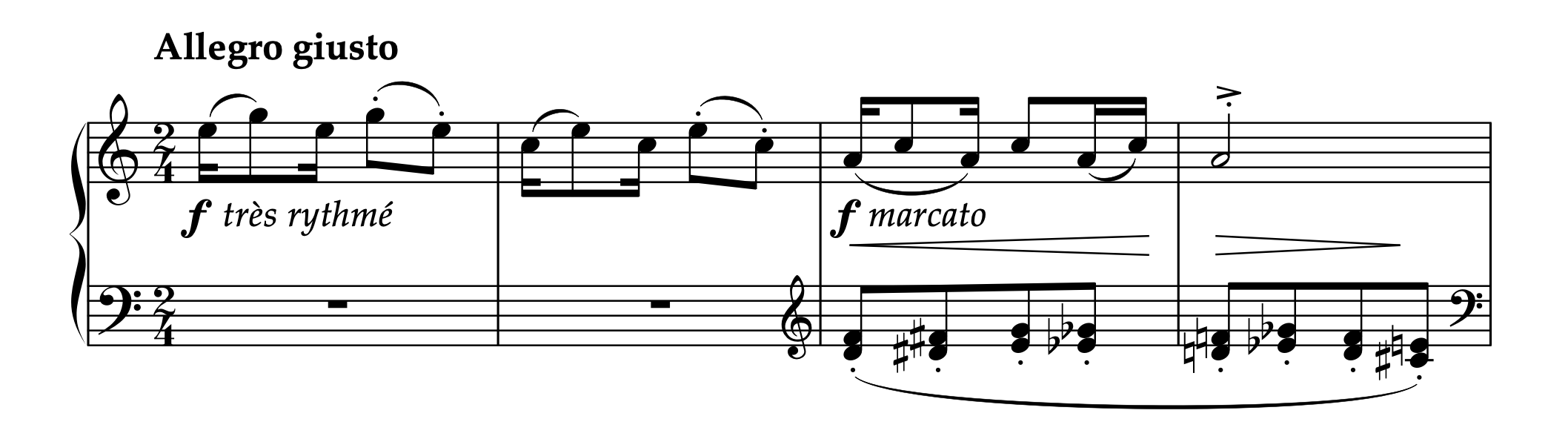

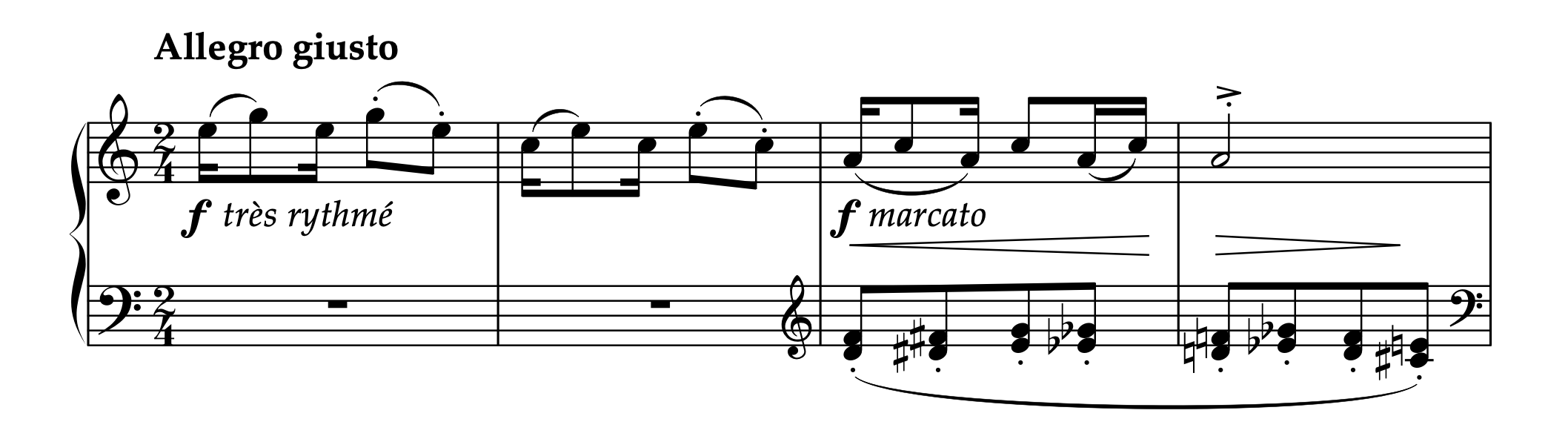

ドビュッシー「小さな黒人(ケークウォーク)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

曲頭に「très rythmé(リズムを非常にはっきりと)」と書かれています。

この楽曲に限らず、「リズムをはっきり表現しないと」などと言われることがあると思いますが、結局、何をすればいいのでしょうか。

具体的なアプローチ:

① 崩して弾く前に、楽曲の骨格のリズムをよく理解しておく

② デュレーション(音価)の違いをよく検討する

①に関しては、前項「自由に弾く前に、まずは拍の整理と骨格の理解」で解説しました。

(再掲)

②について:デュレーション(音価)への意識

多くの方が見落としがちな、しかし非常に重要な要素です。例えば、上記の譜例では、たった4小節の中でも様々な音価が要求されています:

・通常の8分音符

・スラー中の8分音符

・スラー終わりの8分音符

・スラー+スタッカートの8分音符

・スラー中の16分音符

・2分音符

全てを機械的に明確な長さで演奏するのは避けるべきですが、デュレーション(音価)を意識して差を表現する意識は必要不可欠です。

なぜ、デュレーション(音価)が重要なのか

音の長さによって直後の無音部分や休符の始まる位置が決まり、それが楽曲全体の締まりに大きく影響するからです。これらがコントロールされていないと、だらだらとした印象の演奏になってしまいます。

「リズムをはっきり表現する」とは、単に「リズム感よく正しいリズムで弾く」という音の開始タイミングだけの問題ではありません。デュレーション(音価)への配慮まで含めて初めて、楽曲本来のノリが生まれるのです。

‣ 6. 些細なリズム変化の理由を考える

ショパン「エチュード Op.25-7」

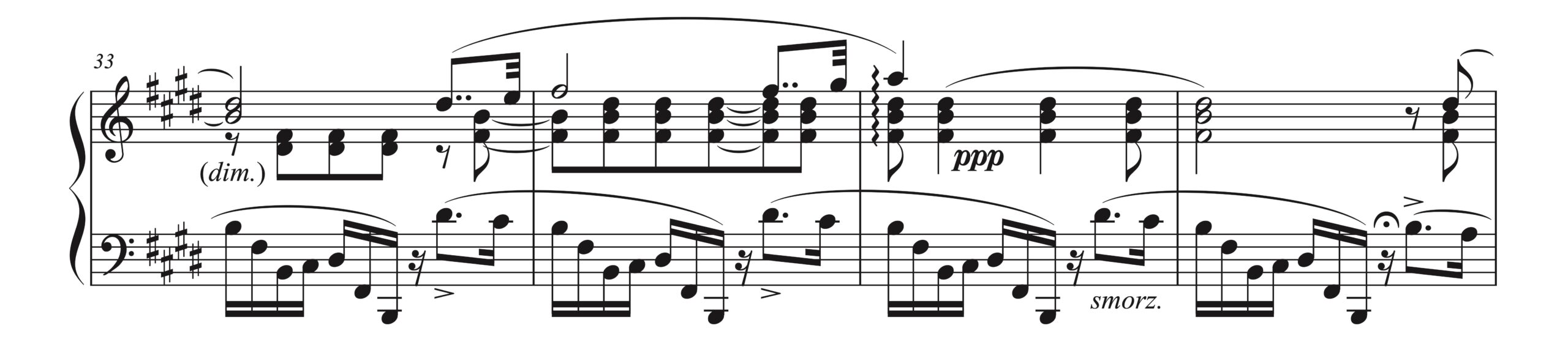

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、33-36小節)

35小節目では、右手で演奏する内声のリズムが変化します。それまでよりも打点が少なくなっていますね。

これはなぜだと思いますか?

「36小節目のフェルマータで、いきなり音楽が変わり過ぎないようにするため」というのが理由だと考えられます。このフェルマータのところで一旦音楽がおさまるので、「いきなり止まった感」が出ないようにその前から伴奏の打点を減らしたのでしょう。

このようにすることで、音楽的にスムーズな移行ができています。

‣ 7. 付点と複付点のリズムが混雑する部分を正確に読み解く

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、22-25小節)

一番散見されるのは、複付点を通常の付点で弾いていることに気づいていないというもの。レッド音符とブルー音符で示した部分のように、それぞれの表現が使い分けられているところでは、譜読みに注意が必要です。

版による違いに関しては仕方ありませんが、自身で使用している版を基本として混乱しないように整理しておきましょう。

ちなみに同曲では、29小節目からのバルカローレ風の箇所からも付点と複付点が細かく使い分けられており、譜読みに注意が必要な場面となっています。

‣ 8. ポリリズムの世界:リズムの層の読み取り方

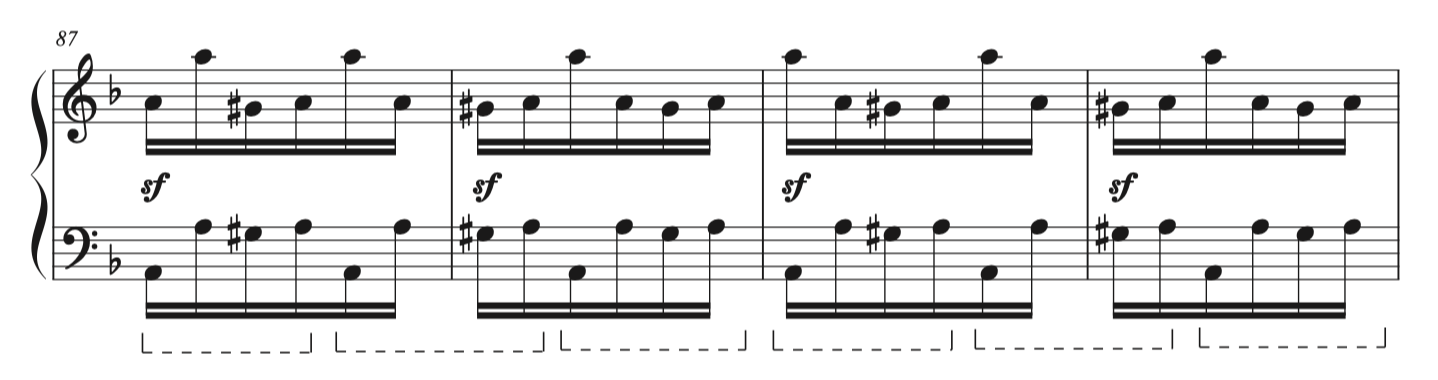

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、87-90小節)

ここでは点線カギマークで示した四音の繰り返しで成り立っていますが、sf は各小節頭についています。音型的には繰り返しの始点がずれていくのに sf は各小節頭についていることで、時間経過にしたがって、リズムの感じ方の変化が生じていくことになります。2種類のリズムが同居している、ポリリズム。

43小節目以降と作曲法的には似ていますが、「43小節目以降はポリリズムになっていない」という点で異なることに注意しましょう。したがって、譜例の87-90小節では sf を明確に表現することで作曲の意図を際立たせることができます。

‣ 9. リズミカルなメロディでは、スラーに注目

リズミカルなメロディとは、例えば以下のようなもの。

ドビュッシー「ボヘミア風舞曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

メロディ自体にリズムの特徴が強く出ています。

カギマークで示しましたが、こういったリズミカルなメロディが出てくるところではスラーに注目してください。大抵その部分がカンタービレなウタになっていますので。

ここでは、「リズムを聴かせるところとウタを聴かせるところが交互に登場する」という成り立ちになっています。

もう一例挙げておきましょう。

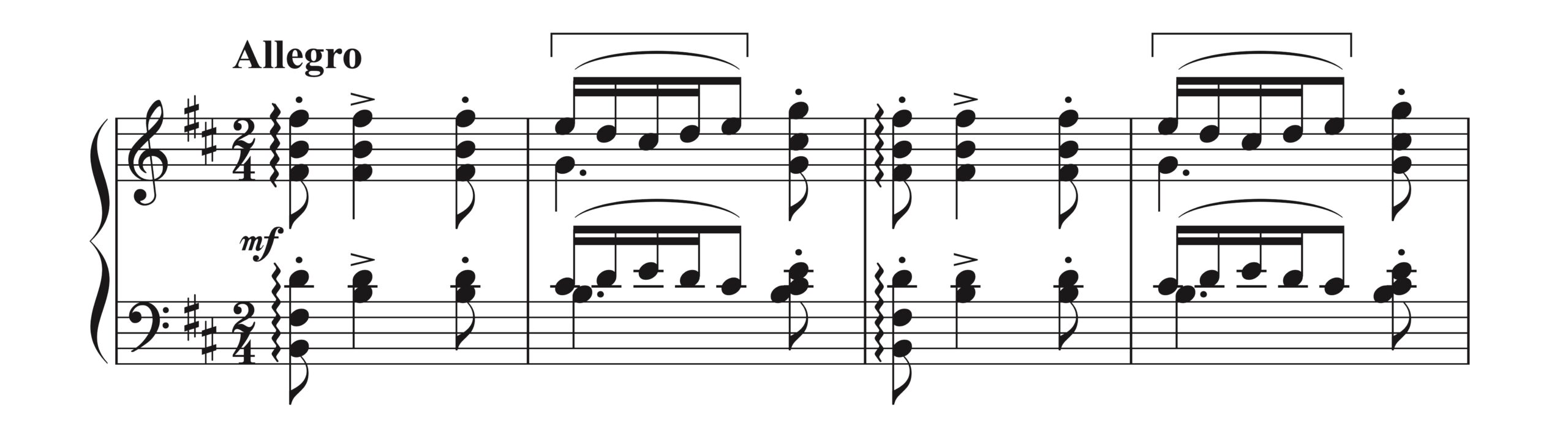

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第28番 イ長調 Op.101 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ここでも、カギマークで示したスラーのところがカンタービレなウタとなっていることに気づくでしょう。

リズミカルなメロディでは「短いフレーズ」や「跳ねるような表現」がとられるところが多いからこそ、スラーに注目すると「どこを歌えばいいのか」理解できることが多いのです。

‣ 10.「補足リズム」のサウンドを覚えよう

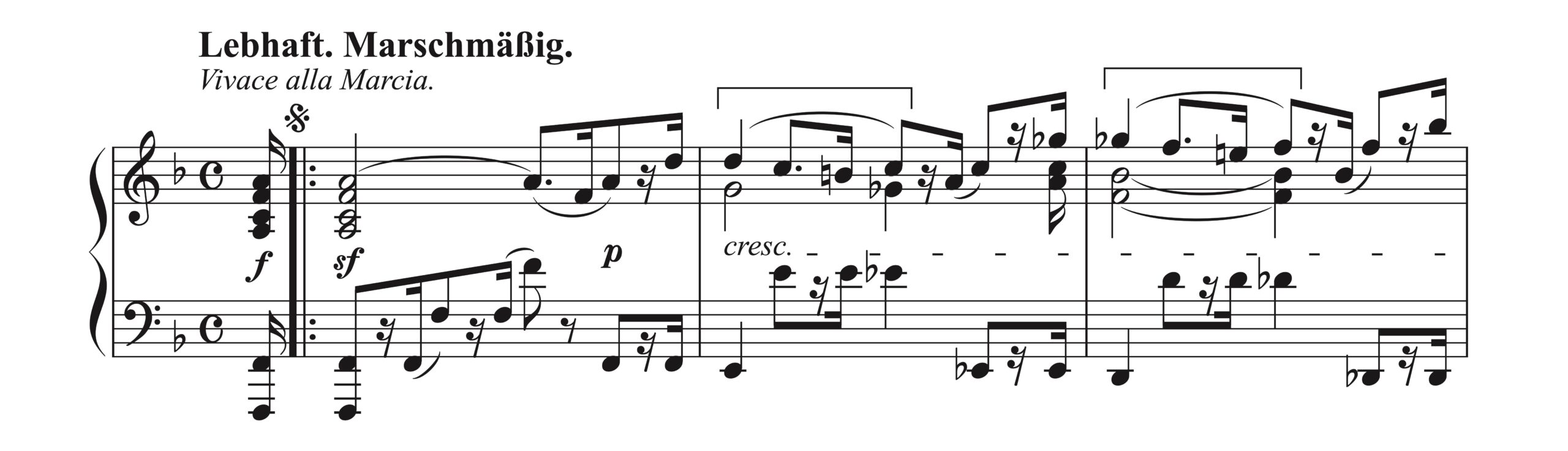

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム) 楽しき農夫 Op.68-10」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

このような、「メロディが伸びているところで伴奏を刻む」という手法を「補足リズム」といい、特に、リトミックの教程ではよく話題になります。リズムが鳴っていないところで、それを打って補足するわけです。

もう一例見てみましょう。

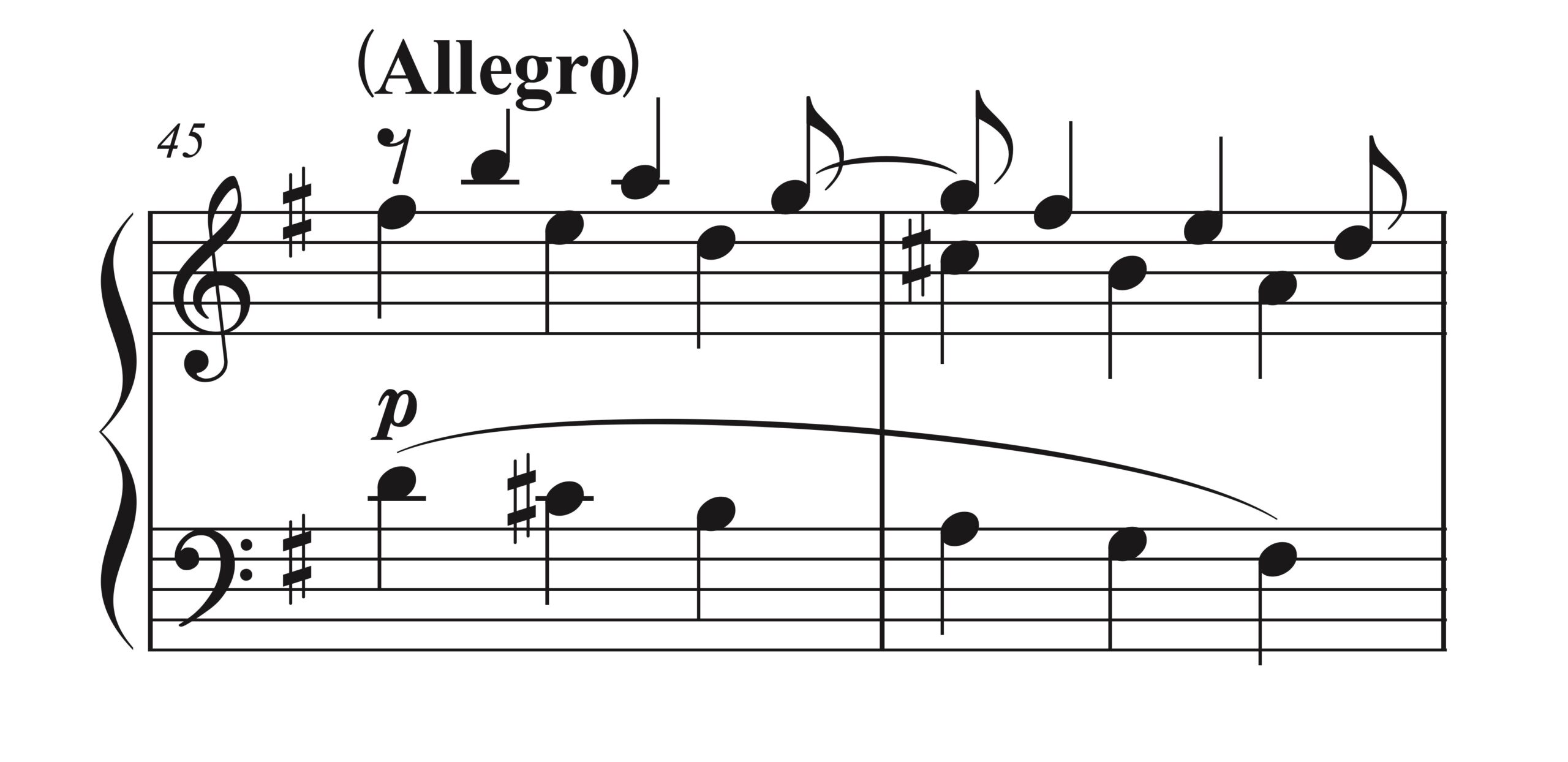

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、45-46小節)

この2小節は、「ヘミオラ」の手法で一つにまとめられています。右手パートの下声と左手パートが10度音程でハモっていき、そのリズムのスキマを埋めるようにメロディがシンコペーションで出てきている点に注目しましょう。

先ほどの例と表現形態は少し異なりますが、これも補足リズムの一種。

補足リズムはあらゆる作品に出てくるので、見抜くと同時にそれらの独特なサウンドへ耳を傾けるようにしましょう。

► 終わりに

リズムは音楽の骨格であり、演奏の精度や表現力に直接影響を与えます。本記事で紹介したテクニックや楽曲理解を通じて、リズムに対する意識をより深め、より自在な表現を目指しましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント