【ピアノ】楽曲分析の本質と実践法:より深い表現への道筋

► はじめに

楽曲分析を身につけて、楽譜の読み方の根本を変えましょう。本記事では、楽曲分析が演奏にもたらす本質的な変化について考察していきます。

► 基本的な変化

‣ 楽曲分析がもたらす基本的な変化

楽曲分析の具体的なメリット:

・楽曲の構造をより深く理解できる

・各音の役割を見抜けるようになる

・楽典で学習したことを実践的に活用できる

・分析内容を演奏や作曲・編曲に活かせる

演奏への実践的な効果:

目の前の作品を練習する際、ただ単に音を追うだけでなく、主題の反復やフレーズの構造を理解することで:

・練習時間を大幅に短縮できる

・より確実な暗譜が可能になる

・演奏の解釈に根拠を持てる

重要な心構え:

分析で得た知識は、演奏のための直接的な指示ではなく、楽曲理解を深めるための手段として捉えましょう:

・見つけた特徴を自身の解釈に取り入れる過程を楽しむ

・同じ作曲家の他の作品でも同様の分析を試みる

・作曲家特有の手法を探求する楽しみを見つける

ここまではあくまでも、楽曲分析におけるベーシックな部分です。以下、もう少し深掘りしていきましょう。

► 応用的な変化

‣ 楽曲理解を深めると、自分の耳に理解した内容が届く

自己の聴取能力の拡張

楽曲理解を深めると、自分の耳に理解した内容が届くようになるという重要な変化が起きます。例えば:

・内声にテーマの拡大型が隠されている

・パッセージが先出の素材をもとに展開されている

・和声進行に微細な変更が加えられている

これらの楽曲構造を理解しておくことで、演奏時に自身の耳がそれらを的確に捉えられるようになり、表現の可能性が広がっていきます。

聴衆との関係性

「自分で分からないのであれば、聴衆も分からないような内容ではないか」という考えは、音楽表現において適切ではありません。そういった考え方を持ち込んではいけないのです。むしろ:

・音楽の深い理解を持つ聴衆の存在を意識し

・楽曲を徹底的に理解した演奏を目指す

・その結果として、音楽に詳しくない聴衆にも何かしらが伝わる

という姿勢が重要です。

‣ 根本を変えることで、大部分を直す

名著「7つの習慣」が説く「根本を変えることで、大部分を直す」という考え方は、音楽表現においても非常に重要です。

例えば、演奏において 「ここで遅くしないで」「ここで弱めないで」など、目立つ部分に対する個別の指導を暗記するのでは、楽曲が変わると対応できなくなります。一方、楽曲分析をすることで音楽のエネルギー動向が分かるので:

・「音楽はここへ向かっているから、ここまでは遅くしないほうがいいだろうな」

・「音楽はここへ向かっているから、ここまでは弱めないほうがいいだろうな」

などと、個々に対処していたことはまとめて直ります。あとは技術が追いつくかどうかだけです。

・完訳 7つの習慣 人格主義の回復

► 分析の実践例

‣ 例1:ショパン「エチュード(練習曲)ホ長調 Op.10-3 別れ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1-2小節)

左手パートを見ると分かるように、「原曲」では8分音符ごとにアクセントがつけられています。3小節目以降は「同様に」という意図で省略されていると考えられます。

アクセントがついている理由を考えたことはありますか。

「その音を強く弾く」などと考えていると、音楽が見えてきません。「アクセントがついている音からフレーズが始まっている」ということなのです。

譜例(Finaleで作成)

このように考えていくと、デュナーミクはもちろん、アゴーギクも見えてきます。フレーズを表現するために、アクセントがついている音から各拍頭に向けて音楽が進ませて、各拍頭でショートフェルマータ。そうすると勝手に音楽的なアゴーギクができています。

「裏拍から表拍へ向けたフレーズ」が濃厚に見られる書法となっています。

‣ 例2:ショパン「ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61 幻想」

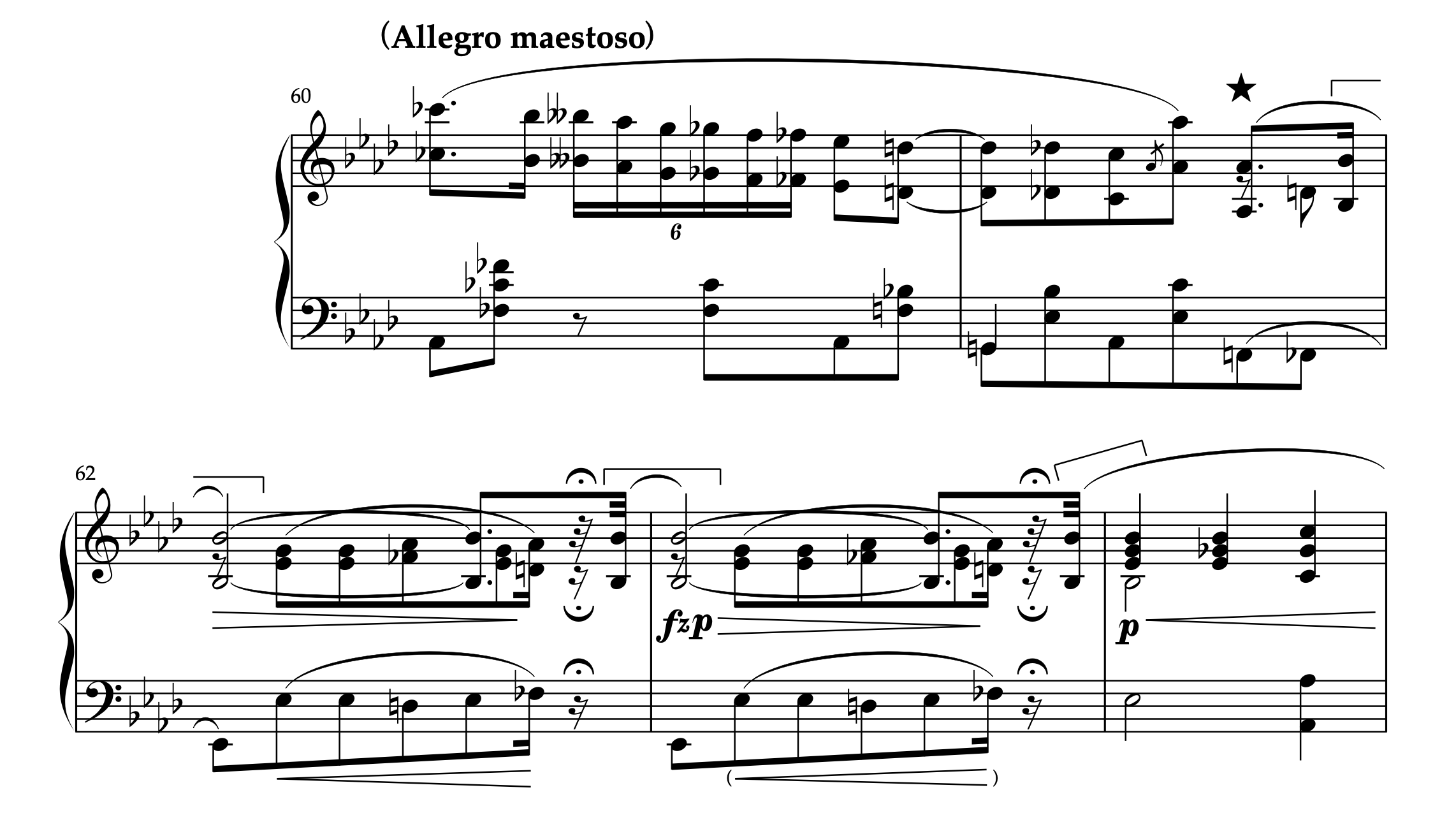

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、60-64小節)

★印を付けたところでリタルダンドをしている演奏を耳にするのですが、音楽の作りから考えると、基本的にここではテンポはゆるめるべきではないと考えます。カギマークで示した3箇所はすべて同じメロディなので、釣られて★印のところでリタルダンドしてしまうのでしょう。

「ここではリタルダンドしない」などと覚えてしまったら、ここまでの項目で書いたことの意味がありません。

エネルギーの流れをショパンは「休符」で伝えています。

62小節目にあるフェルマータ付きの休符でエネルギーの解放がわざわざ示されているので、「56小節目から62小節目の休符までノンストップで進む」と解釈するのが、音楽の作りに合っています。休符がない★印のところでエネルギーを解放してしまうのは、流れを止めるだけです。

休符の書かれ方の違いでテンポをゆるめるべきではないところがはっきりすることを理解しておきましょう。

► 終わりに

楽曲分析を通じた「耳を開かせる意識」「根本を変える姿勢」を持って学習を進めることで、より深い音楽表現への扉が開かれていきます。

以下の学習パスを参考に、分析学習を進めてみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント