【ピアノ】楽曲分析の視点:メロディの役割転換から読み解く作曲家の手法

► はじめに

本記事では、楽曲分析(アナリーゼ)の実践例として、「いつの間にか伴奏へ移行するメロディ」という音楽的な仕掛けについて取り上げます。この手法を理解することで、楽譜を読む際の視点が深まり、深い楽曲理解とより音楽的な演奏につながります。

► メロディの役割転換の分析

‣ 同じパターンの繰り返しは静的な性質を持つ

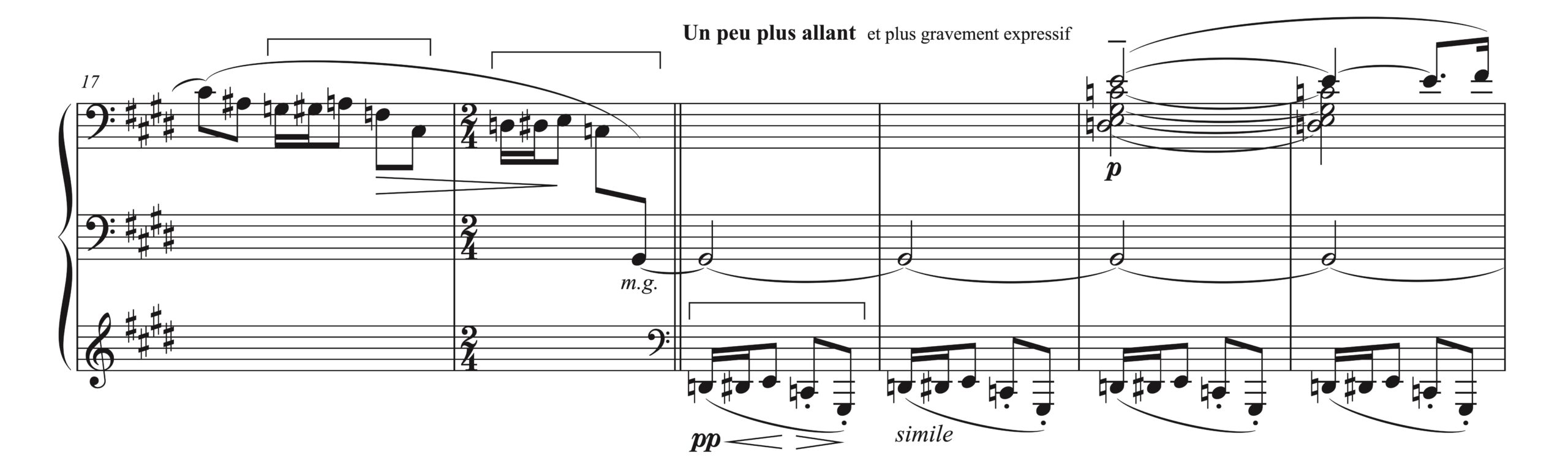

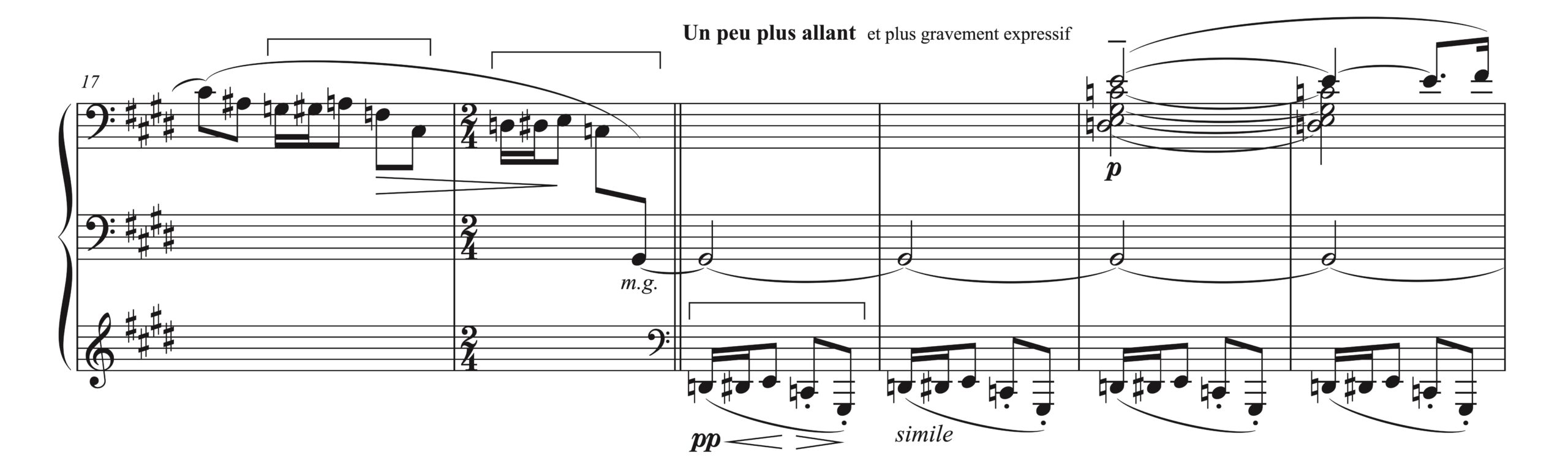

ドビュッシー「前奏曲集 第2巻より 第2曲 枯葉」

譜例(Finaleで作成、17-22小節)

17-18小節目のメロディに注目してください。特に、カギカッコで示した音楽素材が重要な役割を果たします。この断片が19小節目では最下段へ移され、オスティナート(反復パターン)として機能するようになります。

オスティナートのような「反復」は、音楽的観点から見ると「主役的な独立性」に欠けることに着目しましょう。つまり、音符は動き続けていても、音楽的には「静的(スタティック)」な性質を持つということです。このことは、「メロディから伴奏への役割転換」がすでに始まっていることを意味します。

‣ 素材の伴奏的役割への移行

(再掲)

21小節目で最上段に新たなメロディが現れることにより、先程までメロディだったリズム素材が完全に伴奏へと移行していたことが確定的になります。

また、18小節目から19小節目へ入るときに、先程までメロディだった素材の末尾Gis音がタイで延長され、そのまま内声の保続音へ移行していることにも着目しましょう。

これらの手法は作曲技法として一般的でありながら、聴き手に自然な音楽の流れを感じさせる演出と言えるでしょう。

‣ 多層的な作りを読み解く視点を取り入れる

この構造分析により、演奏においてどの声部を際立たせるべきかが明確になります。

ドビュッシーの多くの楽曲は多層的な構造を持ち、必ずしも「メロディ+伴奏」という単純な役割分担になっていない作品も多く見られます。この「枯葉」の該当箇所では、新たに登場したメロディに音楽的な主導権が移っていることは明らかです。

楽譜を表面的に読むだけでなく、このような分析的視点を持つことが、音楽をより深く理解し表現するための基盤となります。

多層的な音楽構造を読み取るヒントは以下の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

【ピアノ】ピアノ曲の立体的表現を読み取る方法:実例で学ぶ応用分析

► 終わりに

メロディの役割転換という手法を通じて、作曲家がいかに巧妙に音楽の流れを制御しているかを見てきました。このような分析的アプローチは、演奏表現の向上だけでなく、音楽への理解を深める上でも重要な手法です。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント