【ピアノ】楽譜に書かれていない「テンポの揺れ」を表現するためのヒント

► はじめに

楽譜に明示されていなくても、音楽表現として自然なテンポの変化が必要な場面は数多くあります。本記事では、その「自然な揺れ」を実現するための考え方を解説します。

► 自然な揺れとは何か

テンポの揺れを理解する上で、まず自然界に存在する「揺れ」に目を向けてみましょう。

自然現象に学ぶ揺れの本質

ブランコの動き:

・最下点で最大速度、最高点で最小速度

・重力に従った自然な加速と減速

・どこかで唐突に止まることはない

→ フレーズの起伏における「遅・速・遅」などの自然な速度変化のモデル

バウンドするボール:

・徐々にバウンドの高さが減少

・バウンド数の加速

・自然な変化曲線を描く

→ アッチェレランドの自然な速度変化

グラスのワイン

・外側から回すと徐々に勢いが付く

・中心が回り始めると、わずかな力で回転が持続

→ 音楽の流れが一度確立されると、小さな推進力で維持できることの例え

セミのひぐらしの鳴き方

・なめらかで絶妙なテンポ変化

・ピアノ演奏の理想的なモデルとなる自然な揺れ

→ 有機的なテンポ変化の実例

これらの自然現象に共通するのは、急激な変化がないという点です。対照的に、「車の急ブレーキ」のような不自然な減速は、音楽表現としても避けるべき例と言えます。

► 自然な揺れへの自由度の与え方

自然な揺れが上手く表現できずに悩んでいる方は多いと思います。 その原因は、演奏時の「拍の捉え方」にあるかもしれません。

指揮者の様子を見ていると、ワルツを「1小節1つ振り」で指揮している場合があります。 他にも、テンポの速い楽曲で1小節1つ振りにしたり。要するに、「各拍を律儀に振っていない」ということです。もちろん、拍子を忘れているわけではありません。こうすることで単純に音楽が流れるということもありますが、自然な揺れとも密接に結びついています。

ピアノを演奏する場合で考えてみてください。

上記の指揮の例のように1小節1つでいくつかの拍をまとめてカウントすると、大枠の骨格はありながらも各拍のあいだの伸び縮みは自由にできます。一方、拍を一つ一つ勘定する場合は各拍のあいだの自由度は低くなります。 「ここに拍が入ってくる」という枠が決まってしまうからです。

加減を考える必要はあって、テンポのゆるやかな楽曲では、1小節1つでとってしまうと音楽の締まりがなくなって、だらしない感じになってしまう可能性があります。そういった場合は、もう少し細かく拍をとったほうが上手くいきます。

楽曲の性格やテンポによって、どれくらいの長さを一単位としてとるのが適切なのかは変わってくるので、こういったことまで譜読みで読み取るようにしましょう。

►「間(ま)」の効果的な使い方

「間」は強力な表現手段ですが、使い方を誤ると音楽の流れを損ないかねません。以下の原則を意識することで、より自然な表現が可能になります。

‣ 小節の変わり目での注意点

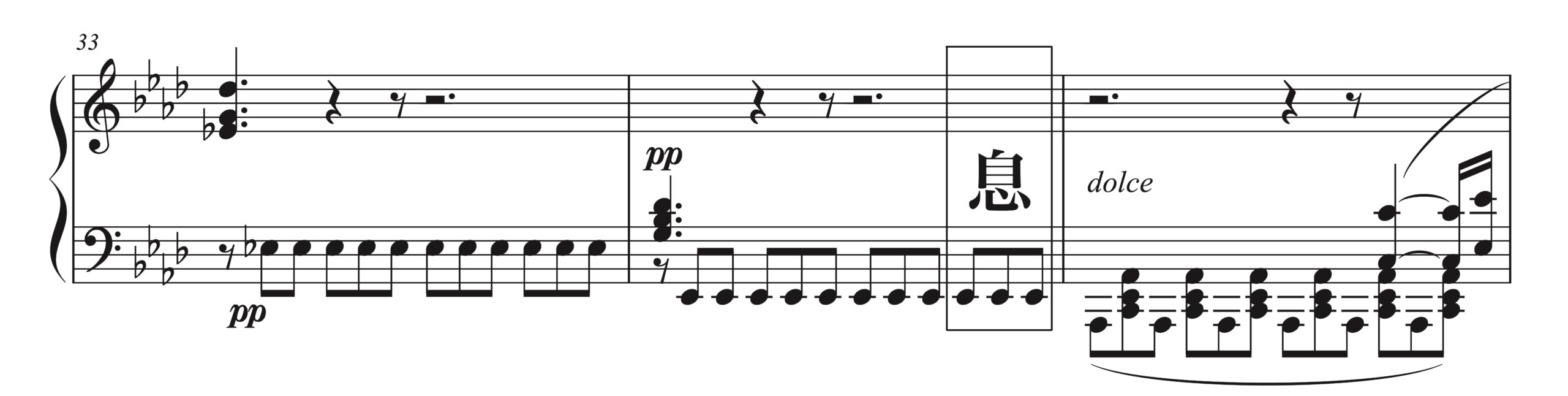

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、33-35小節)

新しいセクションへの移行時、テンポをゆるめる場合の重要なポイント:

・「テンポをゆるめる」ではなく「やや息を入れる」という意識

・小節線をまたぐときに音楽を分断しない

・音楽の流れの中で呼吸し、自然な調節を心がける

・頭で遅くする量を考えるのではなく、呼吸で調節する

‣ 音楽の方向性を優先する

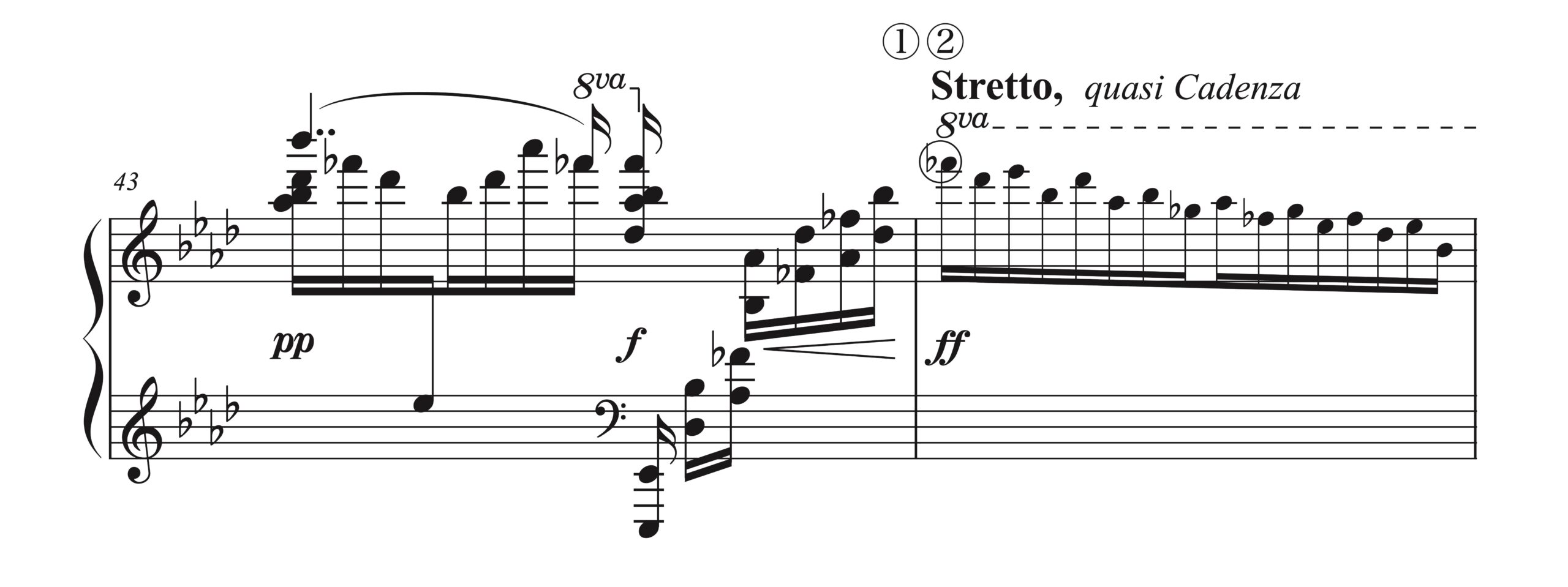

ブルーメンフェルド「左手のためのエチュード Op.36」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43-44小節)

・クレッシェンドで示される方向性を重視

・頂点に向かう流れを途切れさせない

・エネルギーの流れを読み取り、それに従う

小音符のところからは、カデンツァ風になっています。

ここの入り、つまり「①(小節の変わり目)」の部分で「間(ま)」をとってしまうと音楽が停滞してしまいます。クレッシェンドで音楽の方向性が示されており、明らかに丸印をつけたFes音が頂点で、そこへ音楽が向かっているのに、その前で一息ついている場合ではないからです。

①のところで遅くなってはいけません。もし待つのであれば、②で待ってください。ノンストップで②へ入ってしまって、それからショートフェルマータです。

‣ フレーズの意味を理解する

歌の例から学ぶフレージング:

・歌詞の意味の切れ目とメロディの切れ目の一致

・フレーズの途中での不自然な分断を避ける

・一つのフレージングが持つ意味的なまとまりを尊重

歌の場合は「メロディ」の他に「歌詞」があるので、それらの関連によって音楽表現が出来上がっていきます。

「歌詞」を先に作りそれに対して「メロディ」を作曲する方法を「詞先(しせん)」、この逆のケースを「曲先(きょくせん)」と言います。

どちらの方法で制作する場合でも、作詞者と作曲者の技量によっては、「歌詞の意味の切れ目とメロディの意味の切れ目がごちゃごちゃになってしまっている」という問題が起こってしまうこともあります。

歌詞を伴わないピアノ曲であっても、フレージングというものがあるため、その意味の途中で変な間(ま)を空けないように注意しましょう。

一つのフレージングは意味を表します。フレージングを分断してしまうことは、歌詞を意味の途中で切ってしまっていることと同じくらい不自然なことです。

► 音楽を前のめりにしても問題が起きにくいところの例

‣「緩・急・緩」の急

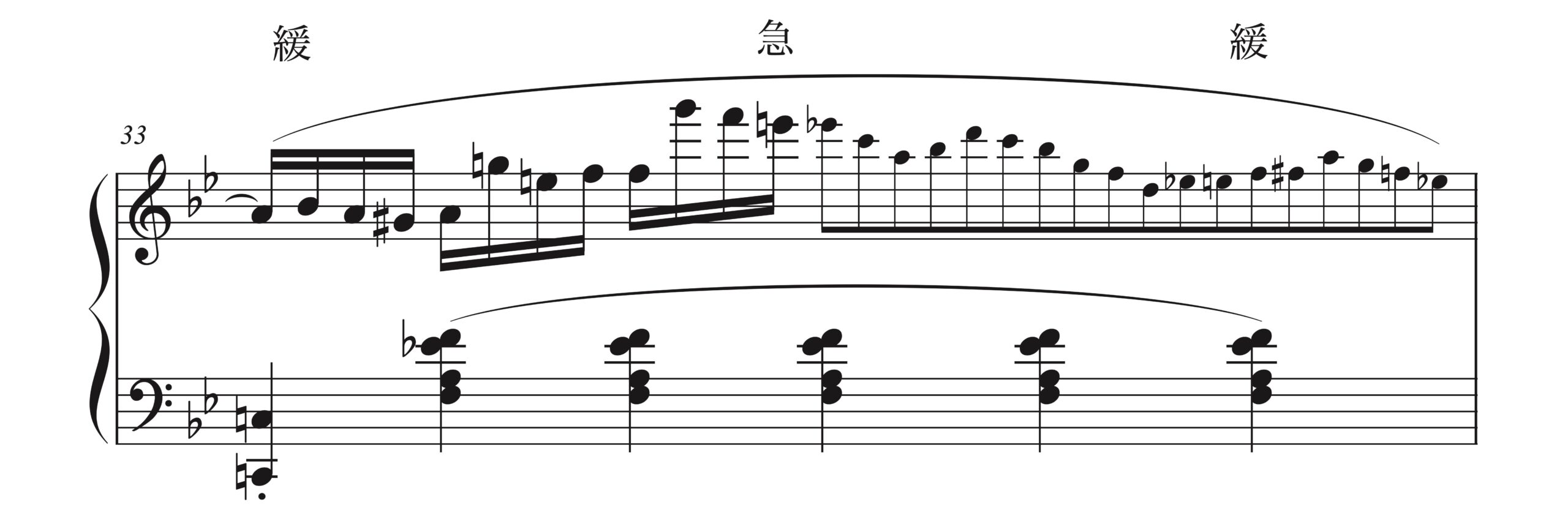

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、33小節目)

このような「カデンツァ的なパッセージ」を音楽的に弾くコツは、「緩・急・緩」このルバートにのっとって弾くことです。つまり、パッセージの入りはゆっくり目に入り、そのあと少しまいて、後半からまた少しゆるめる。パッセージの中で動き方を「鏡」のような対称的に近いものとする。

このようにすると自然なアゴーギクが生まれ、なおかつ、演奏もしやすくなります。

「緩・急・緩」の急では、やり方が極端でなければ音楽の流れを前のめりにしても問題は起きません。

‣ 同じブロックの繰り返しによる咳き込み

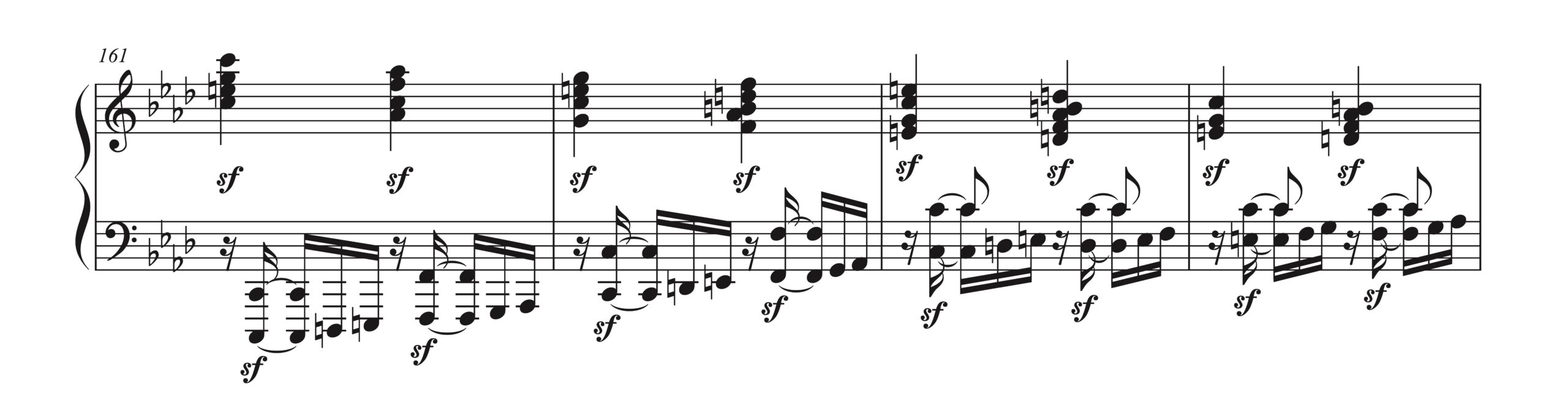

シューマン「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、161-164小節)

このような「同じブロックの繰り返しによる咳き込み」では、音楽を前のめりにしていっても違和感が生じにくい傾向にあります。

作品にもよりますが、執拗な繰り返しというのはあおっていく表現として使われることも多いので、そのようなところでは特に問題は起きにくいと言えるでしょう。

上記、ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」の例との違いを確認してください。

►「前から流れてきた結果、そこをどうしたいか」という視点を持つ

「前から流れてきた結果、そこをどうしたいか」という視点が重要です:

・アウフタクトの扱いとその後の展開の関係

・音楽の相対性を意識する

・「森を見て木も見る」という全体的な視点

ルバートで弾く楽曲では、曲頭のアウフタクトをたっぷり弾いた場合、その直後のアゴーギクも引き伸ばされていないと不自然になります。つまり、単に「アウフタクトの音だけを長く弾く」と考えてしまうのでは音楽が停滞してしまうので、「前から流れてきた結果、そこをどうしたい」と考える必要があります。

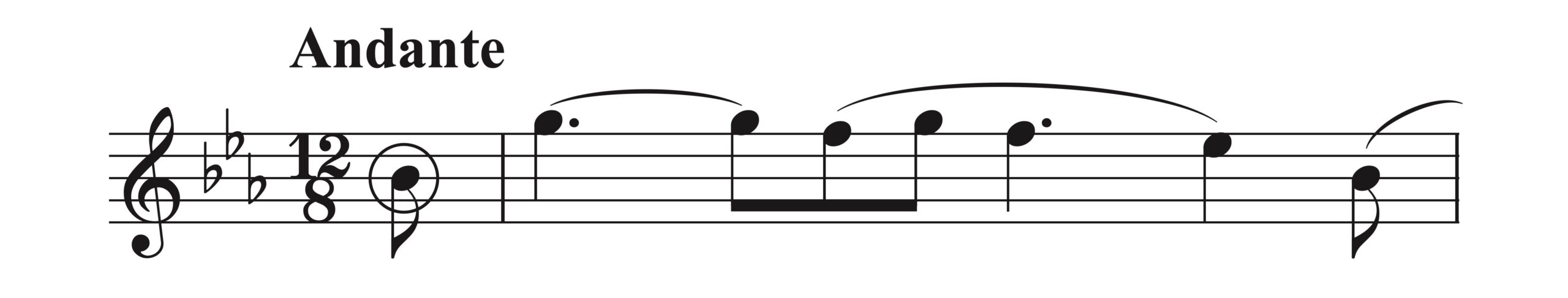

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」の例で言葉を置き換えると、前から流れてきた結果(アウフタクトをたっぷり弾いたので)、そこをどうしたい(1小節目はいきなりインテンポに戻らないほうが音楽的)と考えましょう。

► まとめ

音楽は相対的なものなので、一箇所だけに気をとられ過ぎずに「森を見て木も見る」という視点を持って練習していきましょう。

テンポの揺れの多くは楽譜に書かれていませんが、音楽表現の重要な要素です。自然界の揺れから学び、音楽の流れを感じながら、 自然な表現を目指していくことが大切です。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント