【ピアノ】リタルダンド(rit.)の奥深い表現技法

► はじめに

リタルダンド(rit.)は、楽曲の感情的なニュアンス等を伝える繊細な技法です。

本記事では、リタルダンドの本質的な使い方と演奏解釈について詳しく解説します。

► A. リタルダンドの基本概念

‣ 1. ルバートとリタルダンド:微妙な感覚の違いを理解する

感覚的には理解していると思いますが、ルバートでゆるめるのとrit.でテンポをゆるめるのとでは、どこが異なるのでしょうか。

ジョーン・ラストが的確な言葉で解説しています。

「学習者のためのピアノ演奏の解釈」 著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

という書籍では、以下のように説明されています。

両方とも、基本的な拍節の流動を変えるものであるが、” テンポ・ルバート” の方は、フレーズの内部で行なわれるもので、必ずしも休止の点に向かってクライマックスを作っていくというものではないが、”リタルダンド” はフレーズの終点や休止の点に向かっていく。

ルバートは本能的で個人的感じであるが、リタルダンドの方は作曲家によって特別に指示されている。

(抜粋終わり)

rit. という見慣れた表現は、ただ単にテンポを遅くするためのものではないことが分かるはず。だからこそ、音楽の方向性が見えにくくなるような開始点が早すぎる rit. は良くないわけですね。

ジョーン・ラストの解説を踏まえたうえで、ショパンの作品などを眺めてみてください。rit. が書かれているところの音楽的意味が、以前よりもずっと鮮明に見えてくるはずです。

・学習者のためのピアノ演奏の解釈 著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

‣ 2. フェルマータと共鳴するリタルダンドの技法

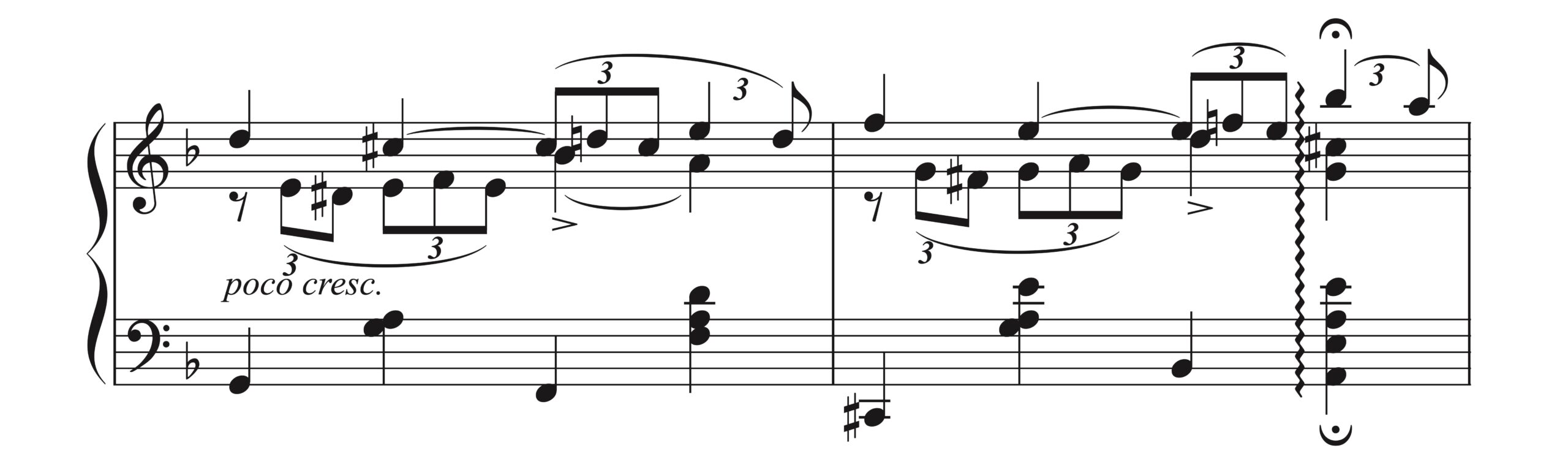

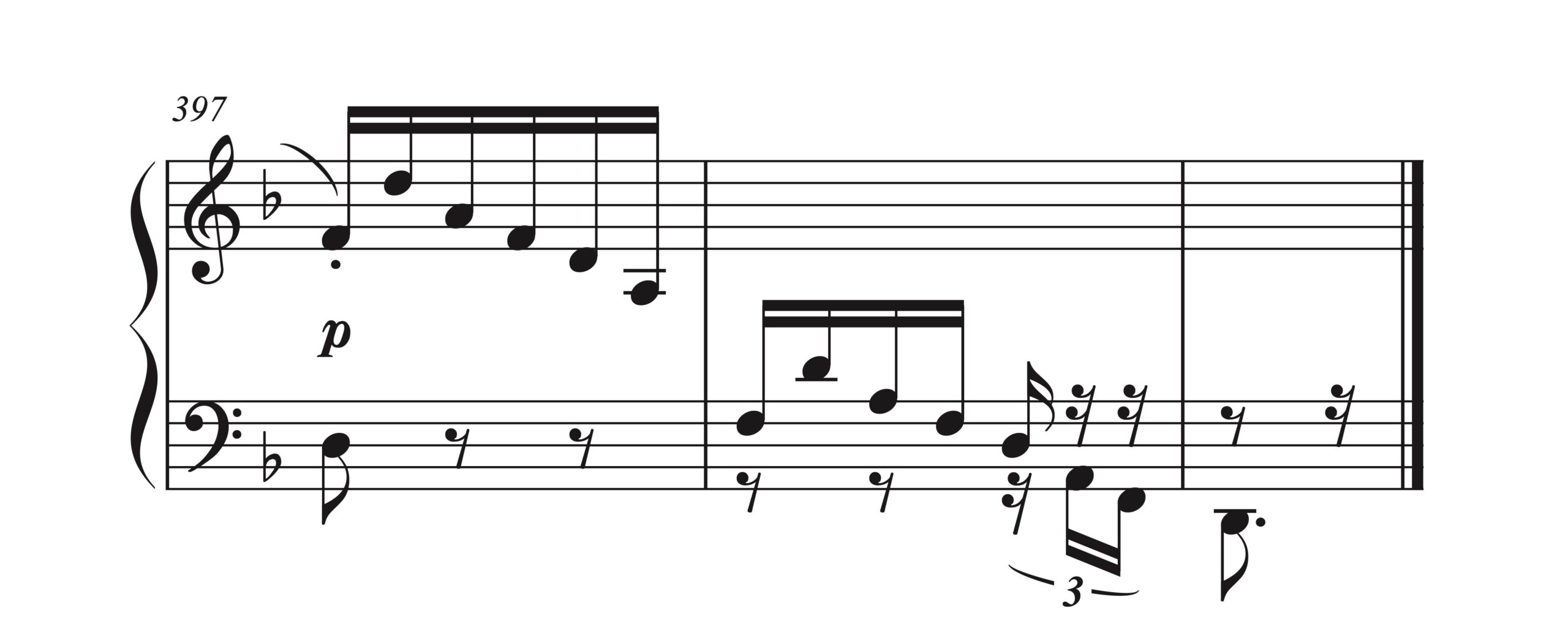

チャイコフスキー「四季 12の性格的描写 10月 秋の歌」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-21小節)

フェルマータ(この楽曲の一番のヤマ)へ向かって、少しだけ rit. をかけてテンポを広げるのが慣例。一方、rit. をやり過ぎるとフェルマータの表現が活きなくなってしまい、書かれている意味が無くなってしまいます。

フェルマータには「一時停止」という意味がありますが、その直前のテンポが広がり過ぎると「一時停止感」は生まれません。

あらゆる作品で、こういったメロディの頂点についているフェルマータが登場しますが、「フェルマータを活かしたいのであれば rit. のかけ過ぎに注意する」ということを頭の隅に置いておきましょう。

音楽表現というのは単独で把握するものではなく、全てつながっているのです。

‣ 3. リタルダンドのかけ方を考えるときのエネルギー読解

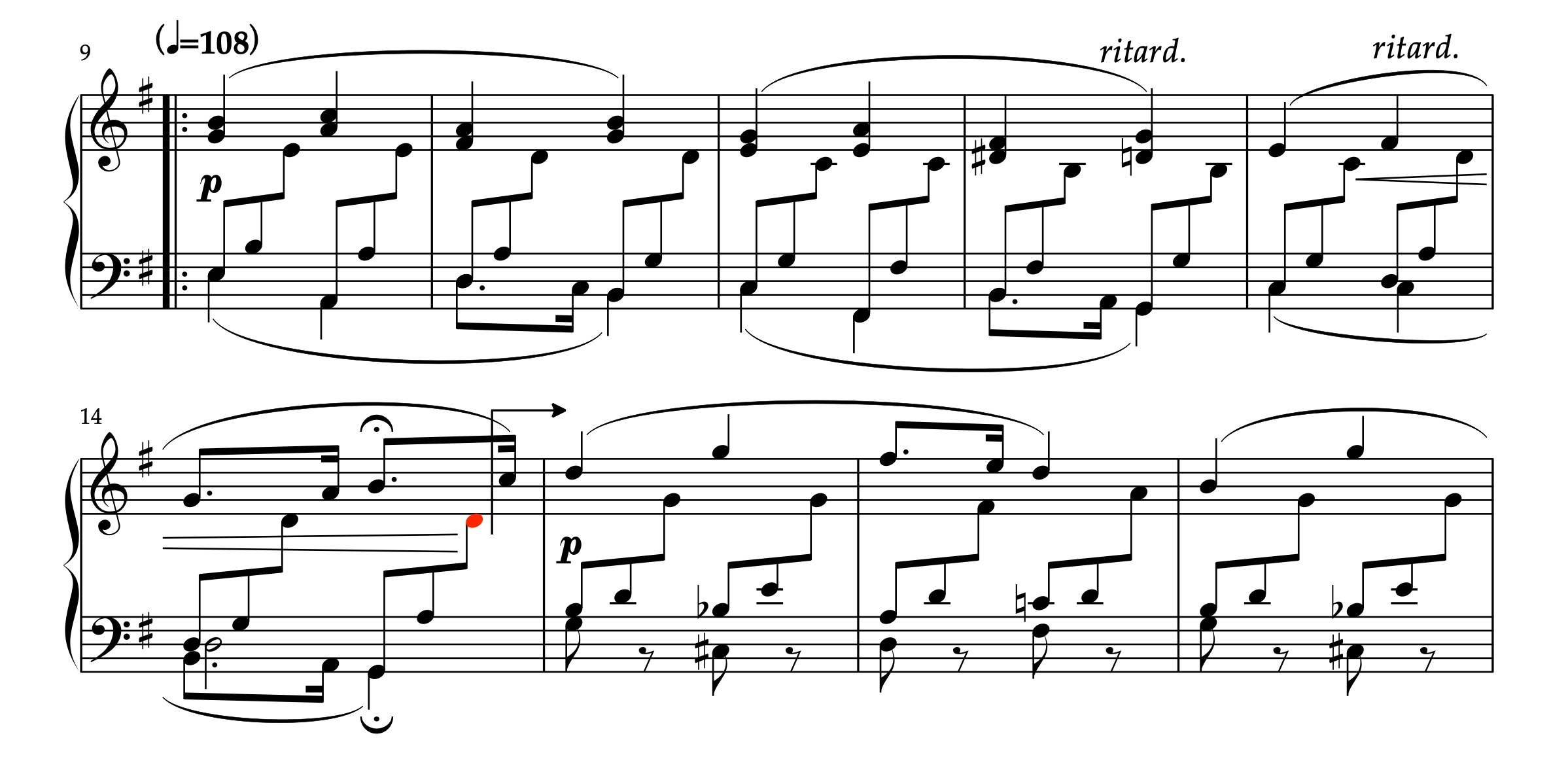

シューマン「子供の情景 1.見知らぬ国 Op.15-1 ト長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-17小節)

15小節目から曲頭の再現になりますが、14小節目はそこへ戻る時の音楽解釈に迷いやすい箇所です。

まず、書かれていないa tempoをどうするかを判断しなければいけません。15小節目にはa tempoになるのは明らかですが、14小節2拍目にフェルマータがあるため、その小節の最後のC音をどう扱えばいいのか迷うはずです。

ここでは、矢印で示したように、C音を次の小節のグループに属すると解釈して、その音からa tempoにしてしまうといいでしょう。

また、フェルマータのついている音で止まってしまってはいけません。もし時間を使うのであれば、せめて赤い音符で示したD音の直後で使ってください。なぜかというと、クレッシェンドの松葉がそのD音まで書かれており、音楽のエネルギーはフェルマータの位置で止まっているわけではないことが明らかだからです。リタルダンドをしながらもD音まで入ってしまいましょう。

つまり、フェルマータがあっても、楽譜に書かれた他の記号(この場合はクレッシェンド)が示すエネルギーの方向性を読み取ることで、より自然な音楽表現が可能になるのです。

► B. テンポ変化の技法と注意点

‣ 4. subito(突然の)テンポ変化の真の意味

subitoが「ダイナミクス変化」に対して要求されるケースは、なじみが深いですね。一方、subitoが「テンポ変化」に対して要求されるケースは、意外と意識的になっていない学習者が多い印象です。

例えば、「tempo primo(tempo Ⅰ)」といきなり書かれている場合、例外はあれど、その箇所からsubitoでテンポプリモにするのが基本です。もちろん、subitoなどと書いてくれてはいません。

しかし、テンポプリモにした結果、そこまでに弾いているテンポよりも遅くなる時は、直前に rit. を入れてしまったり、速くなるときは、直前に accel. してしまったりしがち。「テンポ変化しないと」ということに意識を持って行かれ過ぎて、直前でつられてしまっている例。おそらく無意識なのでしょう。subitoでテンポを変えることに慣れておきましょう。

解釈の一つとして、書かれていない rit. や accel. を補うことはあります。しかし、原則、余程の意図がない限り、書いてないところではやらないということを基本にしておかないと、書いてあるところの意味が弱まってしまいます。

‣ 5. 音楽用語にテンポ変化も加味されるかどうかに注意

だんだん弱くしていく時には、だんだん遅くしていく表現もセットでつけてしまうことがあります。なぜそうなってしまうかというと、弱くしていく表現の時にはテンポをゆるめても聴感上、違和感はない場合が多いからでしょう。

ただし、作曲家がそれを望んでいるかどうかはまったく別の問題。

だんだん弱くしていくように指示があった場合、その音楽用語にテンポ変化の意味が含まれているのかどうかを知っておく必要があります。

例えば、標準的な音楽辞典では以下のように解説されています:

・diminuendo に、テンポを遅くする意味はない

・smorzando には、テンポを遅くする意味も含まれている

・モーツァルトの時代の calando は、テンポは下げずにダイナミクスのみ下げていく

まだまだたくさんの用語がありますが、何となくで把握してしまっている音楽用語があるようでしたら、それぞれの用語を一度整理し直してみましょう。そうすることで、楽曲の捉え方に変化が出てきます。

その作品の別のところで:

・accel.とクレッシェンドの同時使用

・rit.とデクレッシェンドの同時使用

これら及び、それに類似する表現が書かれている場合は、作曲家があえて書き分けているということなので、特に注意深く眺める必要があります。

ちなみに、アンドレ・ジョリヴェなどの作曲家は、一部の作品でaccel.のところにあえてデクレッシェンドを書いたりと、通常の感覚の逆をいくような指示をしています。

‣ 6. 逃げるようなエンディングの技法

作曲家は、楽曲の終わらせ方というのは楽曲の始め方と同じくらい重視していて、頭を悩ませてもいます。

実際のピアノ音楽を見ていると、力強く終わるかスッと消えていくように美しく終わるかのどちらかのパターンが多い中、「逃げるように去る締めくくり方」も出てくることに気づきます。

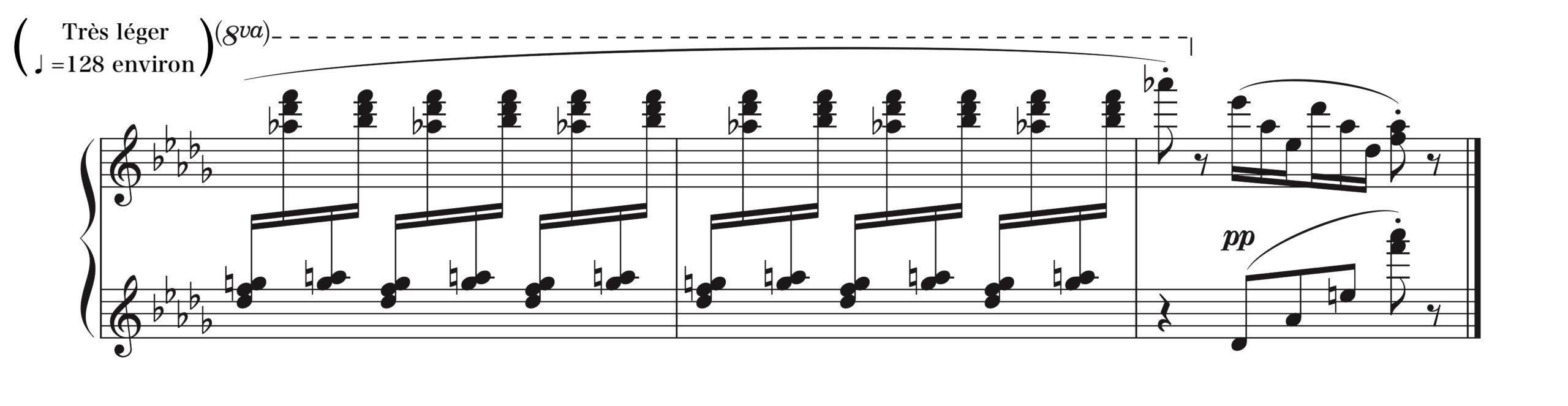

ラヴェル「鏡 より 蛾」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

満足感をもって終わるというよりは、「あれっ、何?終わったの?」とでも思わせるかのような締めくくり方ですね。このような締めくくりは、情景描写がされた作品や調性が無い作品では特に見られる傾向にあります。

さらなる例を見てみましょう。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

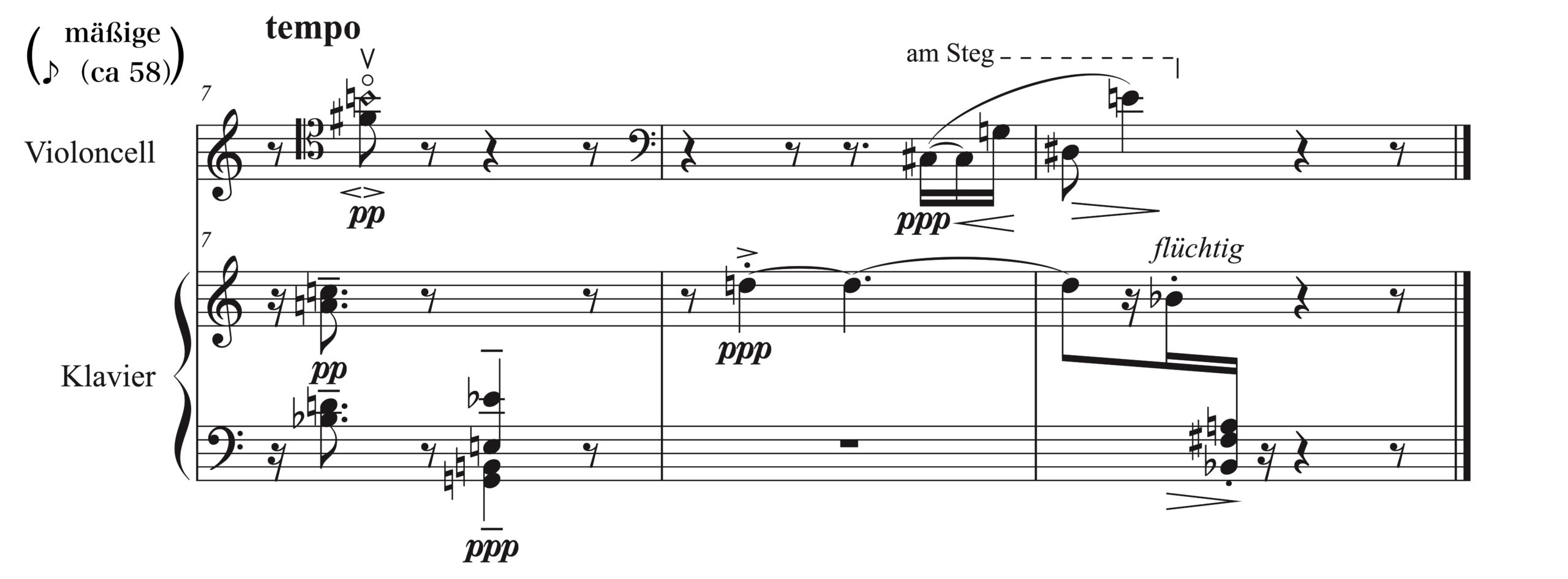

ウェーベルン「チェロとピアノのための3つの小品 Op.11 より 第1曲」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

基本的に、こういったサラッとした終わり方ではrit. せずに弾き終えてしまうと、良い空気感を演出できます。

譜例のウェーベルンの作品に関しては「flüchtig(飛ぶように、速く)」とまで書かれていますね。聴衆に「あれっ?終わったの?」と思わせることができたら成功と言えるでしょう。

‣ 7. 音楽の流れを止めない:ノンストップのサイン

【「休符 & クレッシェンド」によるサイン】

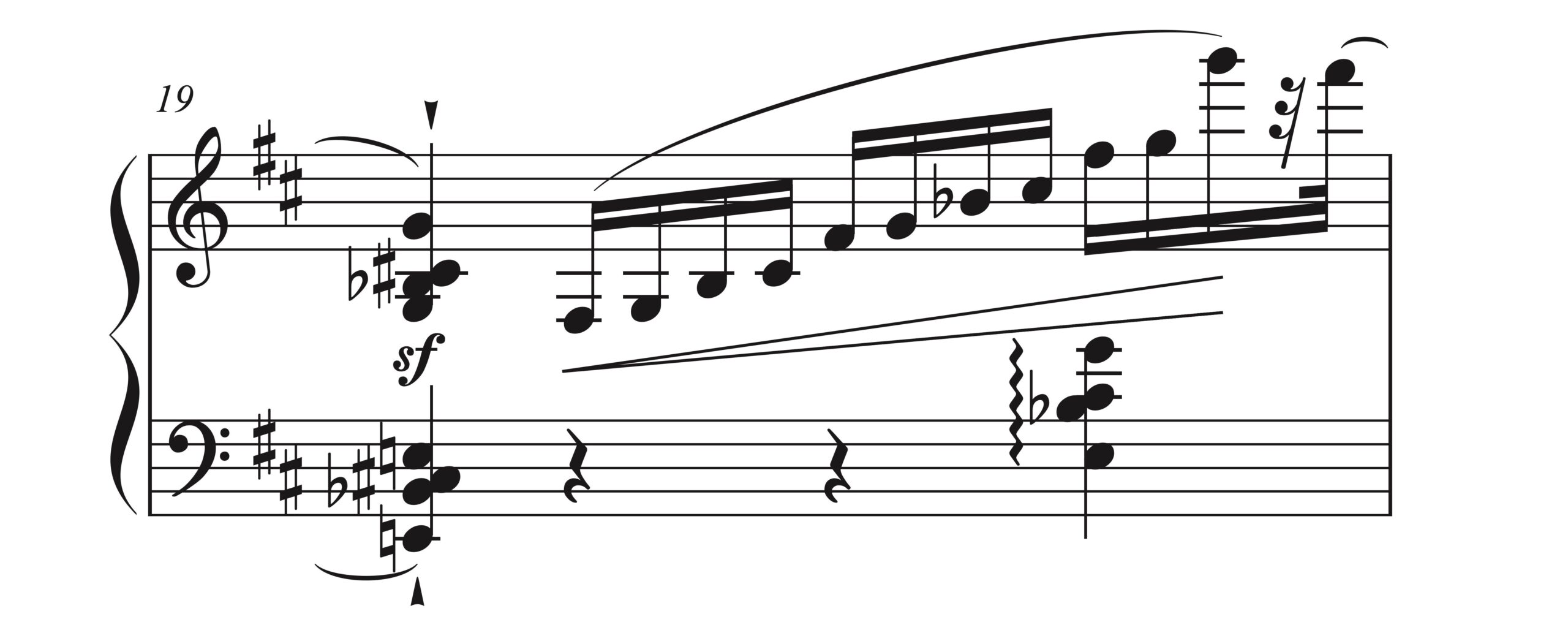

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、19小節目)

ここでは、登り切るまでノンストップでかけ上がるべきです。

理由は以下の二つです:

・かけ上がりの直後に32分休符があり、エネルギーの解放箇所が意図的だから

・クレッシェンドが書かれており、音楽の方向性が明らかだから

かけ上がり直後の休符は「そこでエネルギーが解放される」という意味であり、逆に言うと、「そこまではノンストップで突っ切ってほしい」というメッセージです。さらに、クレッシェンドにより音楽の方向性まで明らかにされているため、かけ上がりの際にテンポをゆるめるべきではないのは明らかです。

【「左手パートの和音」によるサイン】

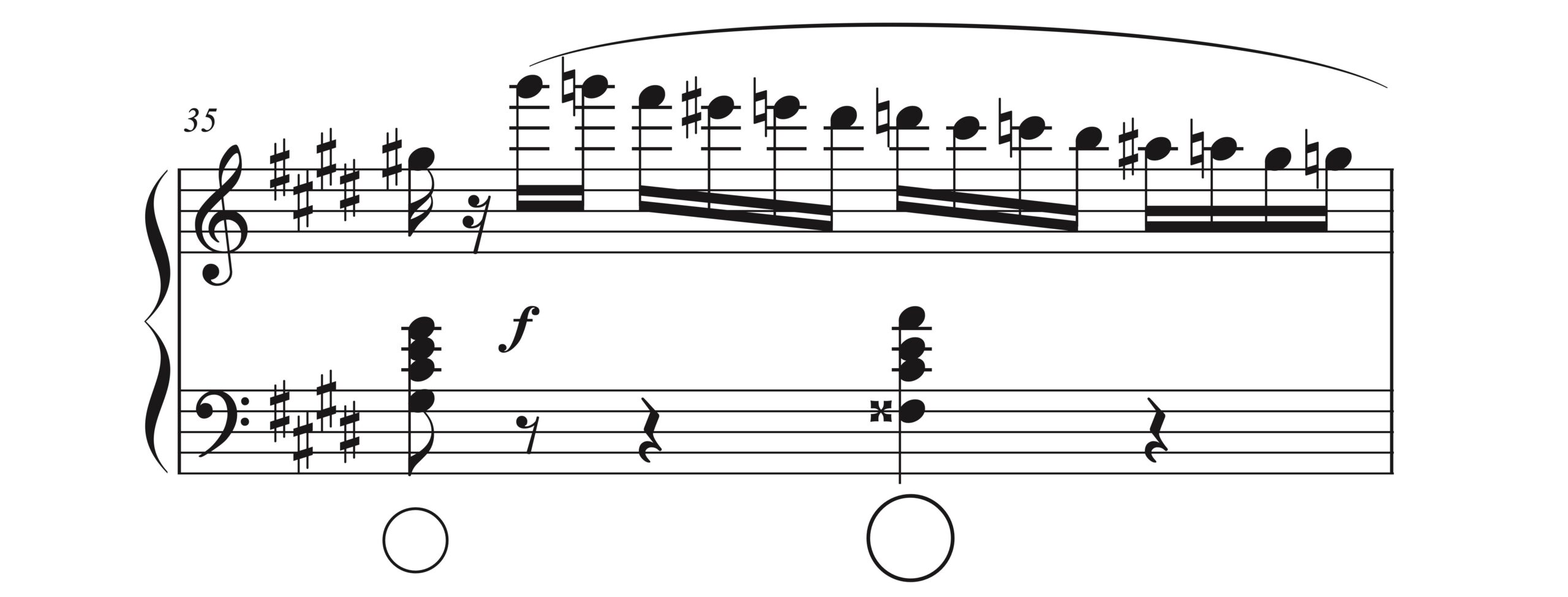

ショパン「幻想即興曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35小節目)

前の小節から rit. をして、譜例の1拍目にある右手の跳躍でゆっくりしている演奏がよく聴かれます。右手のフレージングのこともあり、間違いとは言いません。仮にここでの左手が無かったらとしたら、それで大正解。

一方、別の考え方もできます。

左手に着目してください。小さい丸をつけた和音よりも大きな丸をつけた和音の方が、音価が長く音域も広い。明らかに大きな丸をつけた和音の方により重みが入ります。

このような時には、前半でゆっくりしてしまわずに大きな丸をつけた和音へノンストップで入った方が、強いエネルギーが入るためより音楽的であると考えることもできます。

【「連符とフェルマータ」によるサイン】

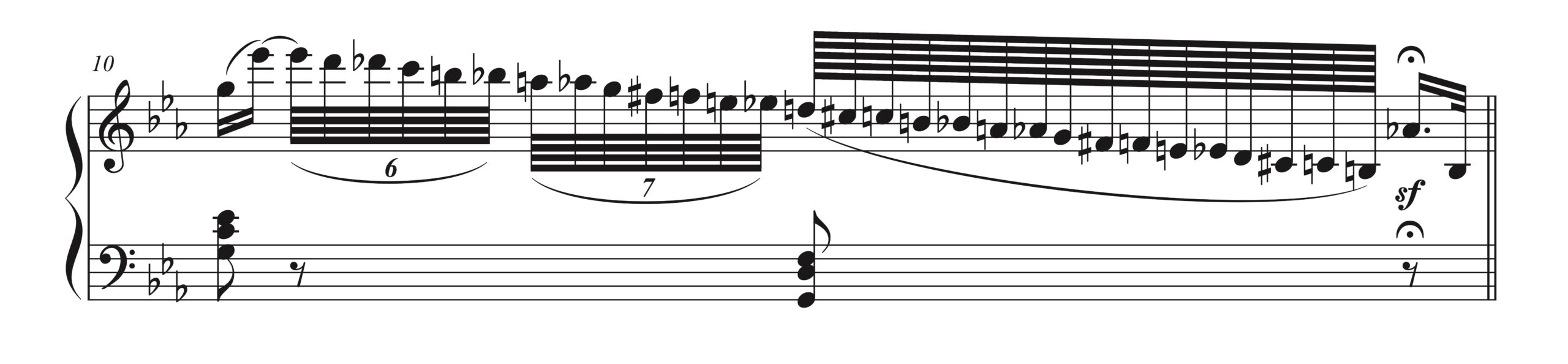

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、10小節目)

この下降クロマティックスケールは、タメたり rit. したりせずに「一気に」フェルマータの音まで流れ込んでください。

理由は以下の二つです:

・「6連符」「7連符」「128分音符」と音価を細かくなっていくから

・たどり着いた先に「停止」という意味のあるフェルマータが付いているから

つまり、ここでの連符は「速くしていく」というよりも、「rit.をしないで下さい」という意図だと考えられます。だからこそ、たどり着いた先に「停止」という意味のあるフェルマータがついているのです。

‣ 8. テンポ変化を避けるべき意外な瞬間

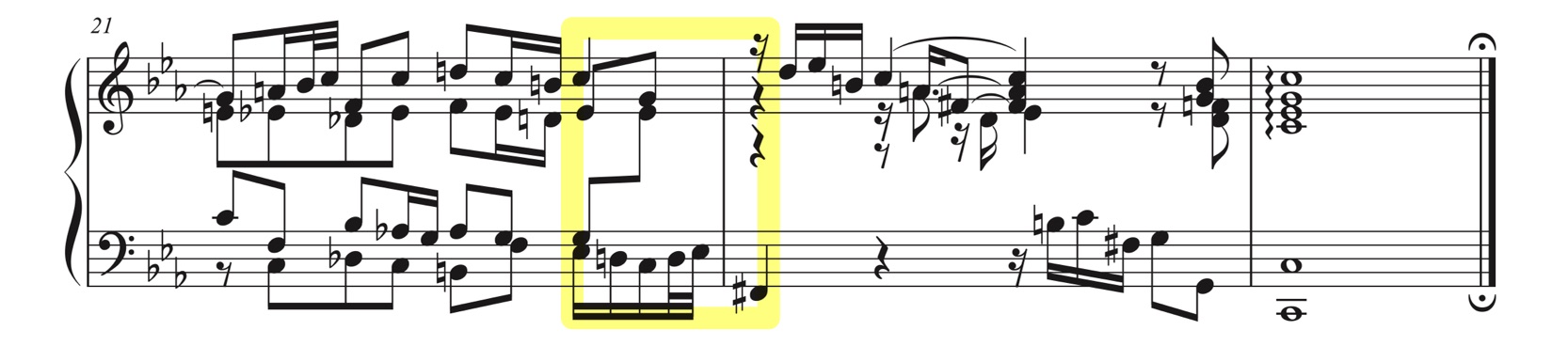

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 BWV 871 ハ短調 より フーガ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最後の2小節は「エンディング」です。J.S.バッハのあらゆる作品を思い出してみてください。このような「”ごく短い” エンディング」がついている作品がたくさん思い浮かぶはずです。

演奏上の注意点としては、このエンディングへ入る時に rit. をしないこと。黄色マーカーで囲ったところです。

楽曲の一番最後のことも視野に入れないといけないからというのが理由です。

通常、この種の楽曲の一番最後の終止ではテンポをゆるめますね。しかし、短いエンディングなので、エンディングへ入る時にまでテンポをゆるめてしまうと、近々で二回も段落感がついてしまうのです。最後の終わり方を活かすためにも、その直前はサラリといく。解釈としてどうしてもテンポをゆるめたいとしても、ほんの少しだけにしておく。

表現は必ず全体で把握していかないといけません。一部分だけを切り取ってそこが良くても、もっと広い視野で見た時にその部分のせいで他が活きなくなってしまうのであれば、良い解釈とは言えないわけです。

もう一例を見てみましょう。

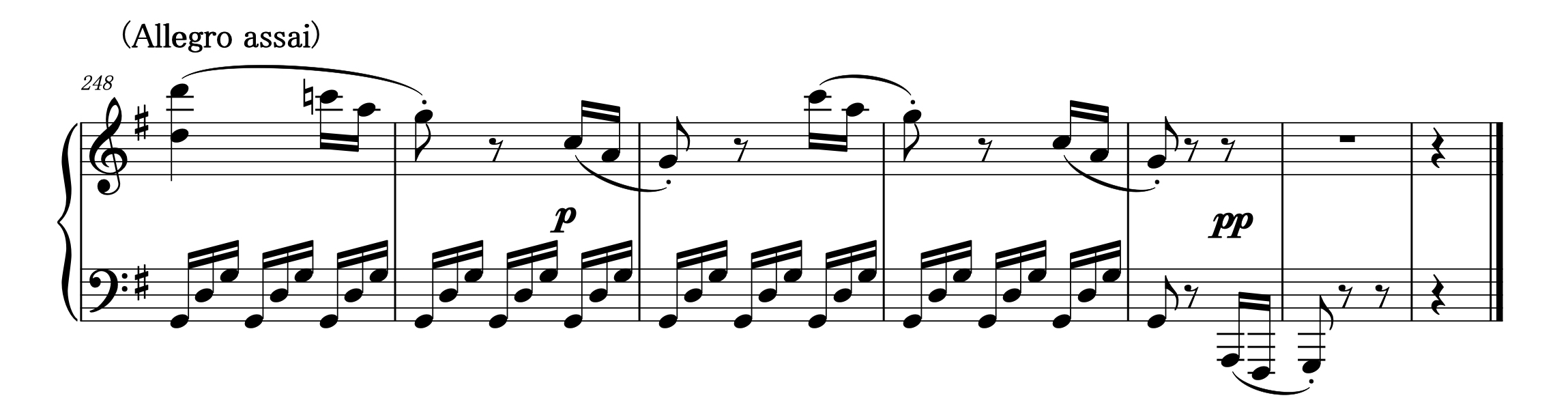

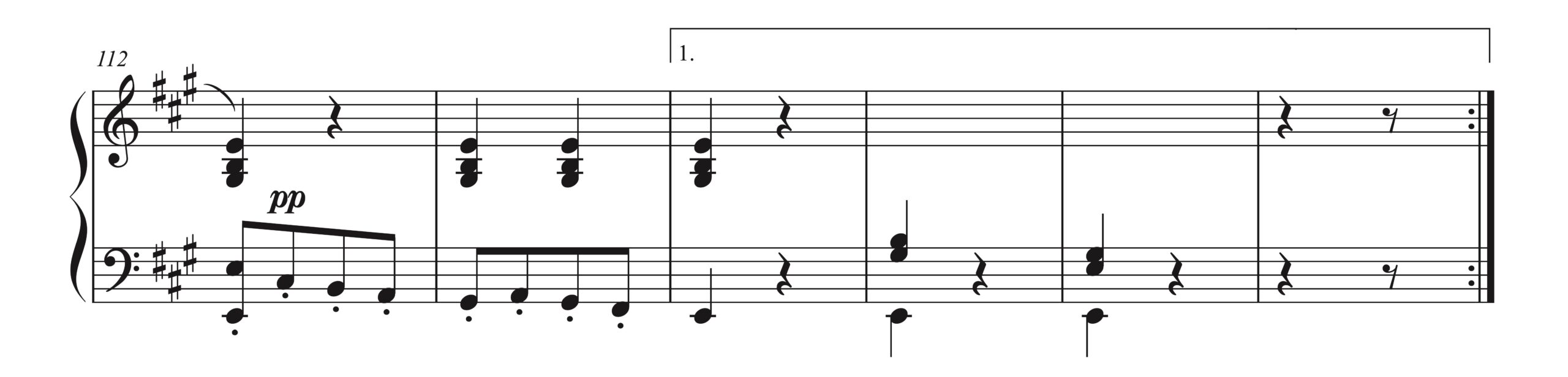

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第2番 イ長調 Op.2-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、112-117小節)

譜例の箇所のように音楽が収束していくところ、つまり「音楽が閉じていくところ」で無意味に rit. してしまっていませんか。

作曲家があえてrit.と書いていない限りは、基本的には不要です。

必ずしも終止型を作っていない箇所も含め、音楽が閉じていくところは一曲の中に何回も出てくるのが普通。その都度テンポをゆるめていると、音楽に段落感のつくところが増え過ぎてしまいます。そうなると、一番段落感をつけたいところが活きませんし、音楽全体の流れもぎこちなくなってしまうでしょう。

「音楽が閉じていくときにrit.をかけないこと」というよりは、「かけるかどうかを必ず考えるべき」。

また、前項目のJ.S.バッハの例で示したような「堂々と終わる締めくくり」は、rit. して終わらせるのが通常です。一方、楽曲によっては、「ノンストップ、インテンポ」で一気に終わらせた方が格好いいケースは多くあります。特にそれが「速いテンポで短い楽曲」の場合は、「ノンストップ、インテンポ」で一気に終わらせたほうが全体のバランスがとれる可能性があります。

短い楽曲なのに最後だけゆっくりとすると、バランスが後半に集中してしまいますね。

ノンストップ、インテンポで一気に終わらせるべき例を、三曲ほど挙げておきましょう:

・モーツァルト「トルコ行進曲」の締めくくり

・ショパン「革命のエチュード」の締めくくり

・ラフマニノフ「音の絵 Op.39-9」の締めくくり

► C. 高度な音楽表現

‣ 9.「フレーズの細かさの変化」はテンポ変化のヒント

ここまでに紹介した内容の応用に入っていきます。

「rit. が書かれていないけれども、表現としてテンポをゆるめたいところ」というのは、どうしても出てきます。例えば、以下のようなセクションの変わり目。

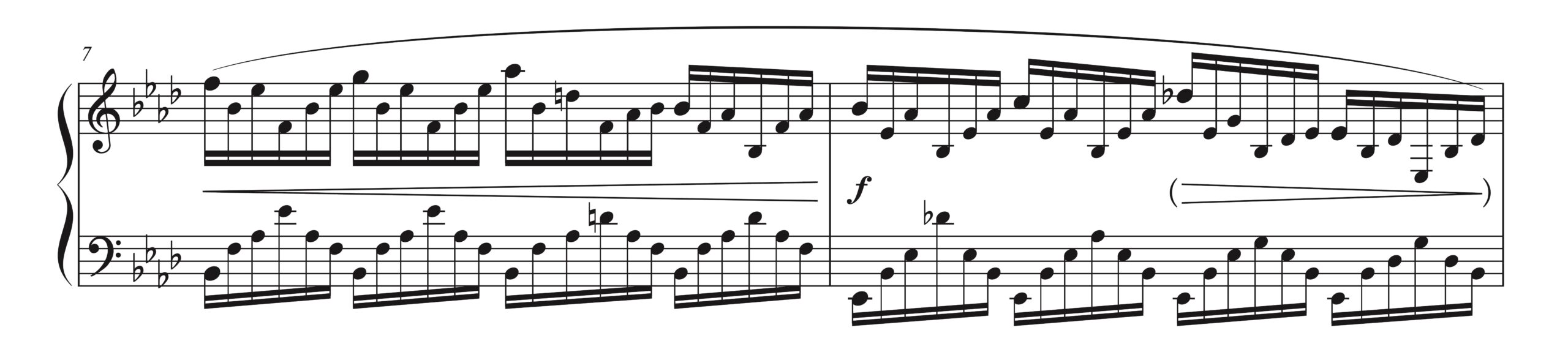

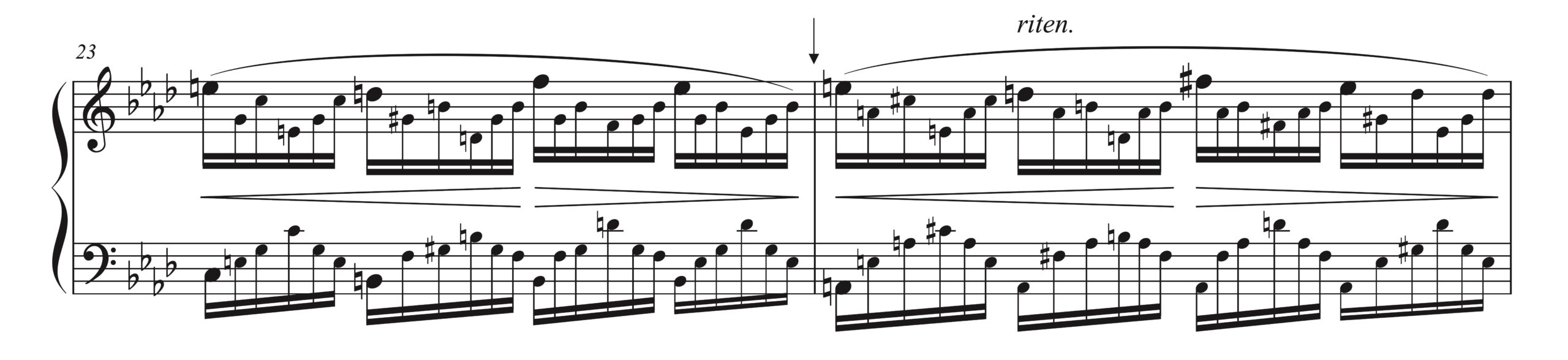

ショパン「エチュード(練習曲)Op.25-1 エオリアンハープ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、7-8小節)

「8小節目の最後では、rit.と思わずに ”やや息を入れるだけ” という意識で弾く」ことで、音楽を停滞させずにテンポをゆるめることができます。

では、このやり方を使いさえすれば、フレーズが終わるごとにいつでもテンポをゆるめていいのでしょうか。

もちろん、そんなことはありません。

この作品でいうと、「フレーズが細かくなったところ」では変にテンポを動かさずにサラリと先へ行くべきです。具体的には、以下のところです。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、23-24小節)

長いフレーズが特徴的なこの楽曲の中にあって、譜例のところでは「一小節ごとのフレーズ」になっています。こういった箇所(下矢印で示した箇所)では、大きな呼吸はとらずにサラリと次へ進みましょう。音楽の流れを考慮すると、一小節ごとわざわざ段落感がついたようには聴こえさせたくないからです。それをやってしまうと音楽が停滞するのは目に見えています。

「フレーズの細かさの変化が、テンポの動かし方のヒントになる」ことを踏まえておきましょう。

‣ 10. 印象派以降の作曲家が示すテンポ表現の進化

印象派以降は特に、作曲家が楽譜に書き込む情報量が多くなります。音符の数のことではなく、テンポ変化などの情報量のこと。

rit. 一つをとってみても、いたるところに念を押すように「少しだけ」と書かれていたり、言葉で具体的に「◯◯のテンポで」などと書かれていたりします。後期ロマン派までの作品にもゼロではありませんが、印象派以降はその量が圧倒的に増えるのです。

もっと時代が進んで「現代音楽」になると、テンポ変化の様子を曲線で指示したりテンポ数値に少数点までもち出す作曲家(シュトックハウゼン など)が現れ始めます。

印象派では、特にラヴェルは楽譜に多くのテンポ情報を書き込んでいます。これらが意味することは、作曲家が指示していない箇所は、原則テンポを動かすべきでないということ。

もちろん、フレーズによって多少の呼吸を入れたりするのは作品によってはOKですが、曲中で明らかに rit. や accel. をしたりするのは、書かれている箇所以外やめておくほうが上手くいくことが多いのです。それをやり始めてしまったら、作曲家がわざわざ「少しだけ」などと書き込んでいる意味が無くなってしまうからです。

テンポをあからさまに動かさなくても、「フレージング」「強弱」「音色」等、他にも工夫できる点はたくさんあるので、そういったところでメリハリをつけていくのが良いでしょう。

‣ 11. 伸ばしている音符だけにrit.が書かれている意味

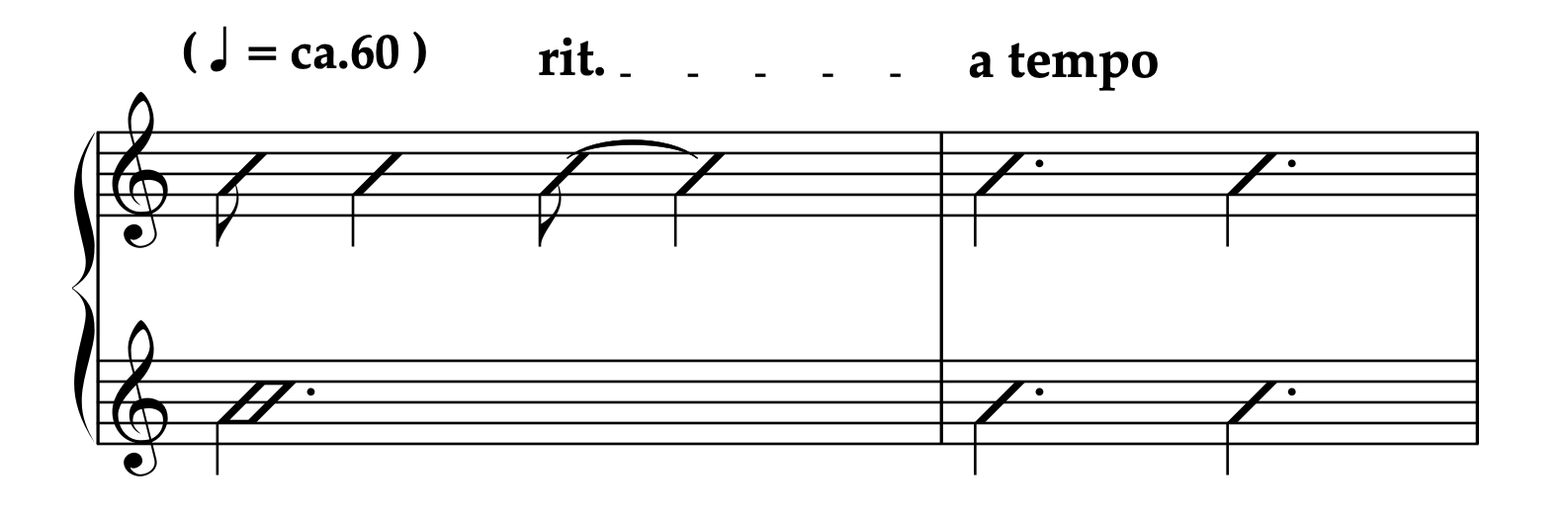

譜例(Sibeliusで作成)

武満徹「リタニ マイケル・ヴァイナーの追憶に より 第2曲」という楽曲には、譜例のように伸ばしている音符だけに rit. が書かれている表現が見られます。

この作品は2025年現在、著作権がパブリックドメインになっていないので、音程などの詳細を伏せた簡略譜で見てください。

rit. が書かれてはいるものの、その範囲中で音符が動いたりしているわけではないので、どこで rit. をすればいいのか迷うでしょう。

これは基本的に「微妙なゆらぎの表現」と考えてください。

筆者自身は作曲をする時、以下のようなケースでは伸ばしている音符だけに rit. を書くことがあります:

・フェルマータを書くほどには伸ばして欲しくないけれども、そのままだと少し短く感じる

・拍子記号を変えてまで一拍のばしてしまうと特別な意味を持ってしまうため、それは避けたい

このような条件下、つまり、微妙なゆらぎが欲しい時というのは意外と多く、おそらく上記譜例のところでも作曲者の中に似たような意図があったのではないかと考えられます。

・SJ1057 武満徹:リタニ―マイケルヴァイナーの追憶に― ピアノのための

► 終わりに

作曲家の意図をできる限り正確に理解し、音楽の流れを損なわずに演奏することを目指していきましょう。

・a tempoへの移行

・rit. の開始位置の判断

・自然な減速の仕方など

rit. に関する基本的な7つの重要ポイントは、以下の記事にまとめています。あわせて参考にしてください。

【ピアノ】リタルダンド(rit.)の表現で注意すべきこと「7選」

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント