- 【ピアノ】譜読み力を劇的に向上させるための完全ガイド:基礎から応用まで

- ► はじめに

- ► 曲目索引

- ► A. 基本アプローチ

- ► B. 実践的なコツと心構え

- ► C. 応用視点

- ► D. メロディ

- ► E. 反復表現の解釈

- ► F. スラーのニュアンス

- ► G. ハーモニー

- ► H. 多声、対位法

- ► I. 作曲家別の表現

- ► J. 見落としやすいポイント

- ► K. その他の楽曲理解

- ‣ 50. 楽器の特性をカヴァーするための内声オクターヴ奏法

- ‣ 51. 上行型の半音階は、消え入るのに適した表現

- ‣ 52. ささいな音型にも、大抵関連性が隠されている

- ‣ 53. 共鳴音で表現したドミナント

- ‣ 54. あえて空虚な響きにして、色彩を聴衆に判断させる表現

- ‣ 55. 2種のメロディが同時に出てくる表現

- ‣ 56. 音型に惑わされてバス音の位置を勘違いしない

- ‣ 57. 舞曲の特徴が部分的に顔を出した表現

- ‣ 58. 構造を示した、スケールの中に出てくる音の連打

- ‣ 59. 音の特性をイメージに結びつける

- ‣ 60. 強弱と同時にフレーズも示すデクレッシェンド

- ‣ 61. 伸ばしているべき音を再打鍵しなければいけない時の対処法

- ‣ 62. 音楽の流れを変えるきっかけを読み取る

- ‣ 63. 主でない声部もウタにする

- ‣ 64. 弦楽器的な音型が使われたピアノ曲

- ‣ 65. ピアノ独特の音響表現を覚える

- ‣ 66. 無表情の表現を読み取る

- ‣ 67. 体内のザッツを取るべきところを活き活きと感じる

- ‣ 68. せき込み表現を読み取る

- ‣ 69. 分かりやすい伏線表現を読み取る

- ‣ 70. 伏線に感じさせない伏線表現を読み取る

- ‣ 71. 叙情的なメロディにアクセントが書かれている理由を考える

- ► 終わりに

【ピアノ】譜読み力を劇的に向上させるための完全ガイド:基礎から応用まで

► はじめに

譜読みは、ピアノ演奏の基礎となる重要なスキルです。

本記事では、初級者から上級者まで、あらゆる段階の学習者が譜読みの技術を向上させるために必要な要点をまとめました。基本的なアプローチから、メロディの解釈、ハーモニーの理解、さらには作曲家特有の表現方法まで、網羅的に解説していきます。

これらの要点を意識しながら読譜することで、譜読みはより深く正確になっていくことでしょう。

► 曲目索引

本記事で取り上げている楽曲の一覧です。特定の楽曲からお探しの方は、曲名で「ページ内検索(Ctrl+F または Cmd+F、スマホでも可能)」をかけることで、該当箇所へ素早くアクセスできます。同一楽曲が複数の項目で扱われている場合もあります。

J.S.バッハ

「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 より プレリュード」

モーツァルト

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.281 第1楽章」

「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第3楽章」

「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

「ピアノソナタ ハ長調 K.309 第2楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

「ピアノソナタ イ長調 K.331 第3楽章 トルコ行進曲付き」

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第1楽章」

「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第3楽章」

「ピアノソナタ ニ長調 K.576 第2楽章」

「きらきら星変奏曲」

ベートーヴェン

「ピアノソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 第2楽章」

「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

「ピアノソナタ 第30番 Op.109 第1楽章」

シューベルト

「楽興の時 第4番 D 780/4 Op.94-4」

「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

「ピアノソナタ 第21番 D 960 第1楽章」

ショパン

「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

「エチュード(練習曲)変イ長調 Op.25-1 エオリアンハープ」

「エチュード(練習曲)嬰ハ短調 Op.25-7」

「ノクターン 第7番 嬰ハ短調 Op.27-1」

「ワルツ 第2番 変イ短調 Op. 34-1 華麗なる円舞曲」

「ワルツ 第5番 変イ長調 Op.42」

「ノクターン 第13番 ハ短調 Op.48-1」

「ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 英雄」

「ワルツ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2」

シューマン

「謝肉祭 より ドイツ風ワルツ – 間奏曲(パガニーニ)」

「ピアノソナタ 第2番 ト短調 Op.22 第1楽章」

「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第4楽章」

リスト

「バラード 第2番 ロ短調 S.171」

ブラームス

「6つの小品 より ロマンス ヘ長調 Op.118-5」

チャイコフスキー

「四季 12の性格的描写 より 10月 秋の歌」

グリーグ

「アリエッタ Op.12-1」

ドビュッシー

「子供の領分 より 雪が踊っている」

「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

グラナドス

「ゴイェスカス より 愛と死(バラード)」

スクリャービン

「24の前奏曲 変ロ短調 Op.11-16」

ラフマニノフ

「前奏曲 ト短調 Op.23-5」

「音の絵 変ホ短調 Op.39-5」

ラヴェル

「夜のガスパール より 絞首台」

「ハイドンの名によるメヌエット」

「高雅で感傷的なワルツ 第8ワルツ」

「クープランの墓 より メヌエット」

プロコフィエフ

「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

「ピアノソナタ 第3番 古い手帳から イ短調 Op.28」

「子供の音楽-12のやさしい小品 より 月が牧場に昇る Op.65-12」

武満徹

「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」

► A. 基本アプローチ

‣ 1. 譜読みから仕上げまでのロードマップ

【① 楽曲を好きになることからスタート】

いきなり譜読みをしていくのもいいですが、まずは、その楽曲を好きになるところからスタートするのがポイントです。

すでに感じたことがあるかもしれませんが、好きな作品のほうがあまり好きでない作品よりも仕上がり良いことが圧倒的です。楽曲を好きになれば練習に熱が入ることは間違いありません。

「好きになる」というのは本能的なものもありますが、意図的に好きになるように持っていくこともある程度は可能です。

「単純接触効果」という言葉を耳にしたことはありますか。

それほど好きなものではなくても、何度も接すると好感度が高まる効果のことです。例えば:

・友達が取り組んでいる楽曲を自分も弾きたくなってしまう

・防音マンションで、隣の部屋からいつも聴こえてくる作品を自分も弾きたくなってしまう

などといった経験は筆者にもあります。

「単純接触効果」がうまく働くと、接触した楽曲が好きになります。優れたピアニストの演奏を繰り返し聴くのがいいでしょう。自分の一番好きなピアニストがその作品を録音してくれていればベストです。

「譜読みする前に同じ楽曲を何度も聴くと、イメージがつき過ぎて良くないのでは?」という心配は要りません。イメージがつき過ぎてどうこうの前に、その楽曲を好きになってください。楽譜を枕元に置いて寝て欲しいくらいです。

【② 片手ずつ運指を決めていく】

続いて、運指を片手ずつ丁寧に決めていきましょう。

もちろん暫定で構いませんが、「ひとまず、これでいく」という決定をしましょう。それをせずに弾く度に運指が変わってしまうと、練習が積み重なりません。

パッセージによっては:

・両手で分担して弾いたほうがいいところ

・上段の音符だけども左手で取ったほうがいいところ

・またその逆

なども出てくるはずです。したがって、片手の運指のみを一気に決めるのではなく「右手を一段決めたら、左手も一段」のように区切って、ある程度同時進行的に決めていくといいでしょう。

さらに言うと、運指付けの段階で「ここはこういう風に弾きたい」などと楽曲の中身を読み取っていく姿勢を持ちましょう。

運指付けというのは音楽の読み取りと表裏一体なのです。

【③ 片手ずつ、そして両手でゆっくりと音を拾っていく】

暫定の運指が決まったら、片手ずつ、そして両手でゆっくりのテンポで音を拾う練習へ入りましょう。この段階までに音楽的な部分の読み取りがある程度進んでいることが理想です。

【④ おおむね弾けるようになったら、一度録音してみる】

両手であわせておおむね弾けるようになったら、一度、通しで録音してみましょう。

・音楽的に不自然なところ

・理想のテンポとどれくらい差があるのか

これらを客観的に把握します。

そして、録音の結果をヒントに細かいところを詰めていきましょう。「理想」と「録音結果(現実)」とのギャップを埋めていきます。

中々テンポが上がらないところは、「短く区切って速く弾く練習」なども取り入れてみてください。

【⑤ 本番で暗譜するかどうかに関係なく、一度暗譜する】

その楽曲の学習が進んできたら、本番で暗譜するかどうかに関係なく一度暗譜をしましょう。そうすることで音楽の理解が深まりますし、テクニック的にも安定します。

【⑥ 暗譜ができたら、一度、机上で楽譜を読み直す】

暗譜をしていることによる演奏者自身にとってのデメリットとすると、「楽譜に書かれている細かなことを忘れている可能性がある」という部分があります。

暗譜をしているので:

・音高

・リズム

・大まかなダイナミクス

などは覚えているでしょう。一方、人間は忘れる生き物なので、譜読みをしたときには意識していた:

・細かなアーティキュレーション

・さりげなく書かれている音楽用語

などを忘れている可能性があります。

机上で楽譜を読み返すことで、こういった抜け落ちを発見しましょう。

楽曲への理解が深まったこの段階だからこそ、「楽曲分析(アナリーゼ)」をやり直すのもおすすめ。曲を始めた頃には気づかなかった新たな発見も出てくるはずです。

【⑦「通し練習 → 部分練習」の繰り返しで仕上げていく】

「通し練習 → 部分練習」の繰り返しで仕上げていきます。

本番へ向けて「スポット(単発)レッスン」や「参考書籍」などを取り入れることで、他者の視点からのアプローチも反映させるといいでしょう。

当然、この段階になっても:

・ゆっくり練習(拡大練習)

・通し練習の録音チェック & 改善

これらは適宜取り入れるべきです。

当たり前のように思えることだったかもしれませんが、もし完成度高く仕上げたいのであれば、これらすべての過程を大切に学習していきましょう。

重要なのは、指の動きを覚えていく段階で音楽自体の読み取りも大切にする姿勢です。音程とリズムを読んだだけで満足しないことが大切です。

‣ 2. 譜読みを効果的に行う四つのポイント

「速く」読めるようになることも目指すべきですが、むしろ「正しく読むこと」のほうをより重視すべきです。なぜなら、譜読みの仕方によっては「悪いクセ」がついてしまうから。

・アーティキュレーションを適当に読んでしまうクセ

・間違った音のまま読み、手に動きを覚えさせてしまうクセ

これらのようなクセをつけてしまうと、後ほど修正するのに骨が折れます。一度覚えてしまったものを修正してクセを抜くのは、イチから譜読みするよりも大変だと踏まえておいてください。

そこで本項目では、「正しく」なおかつ、その中で「できる限り速く」譜読みをするために必要なポイントを解説していきます。

【① 短い単位に区切って読む】

譜読みでは、短い単位に区切って何度も何度も同じところを読んでいくのが効果的。

効率よくおおむね弾けるところまでもっていくためには、今弾いたところを忘れないうちに、もう一度弾くことが重要です。こうすることで記憶定着に直結するので有効なのです。

また、このような方法で譜読みをすると短い単位に集中できるので、臨時記号の見落としなどにも気づきやすく、正しい譜読みも目指せます。

【② 複数曲あるなら「皿回しによる譜読み」】

同時にいくつかの楽曲の譜読みをする場合には、「皿回しによる譜読み」をおすすめします。

1曲をまるまる終わらせてから次の曲へ移るのではなく、「ある程度の単位を集中して読んだら別の曲を数小節読む、そしてそれを回していく」ということ。

①で紹介した、「短い単位に区切って、何度も何度も同じところを読んでいく」という方法を一つの単位として、それらを回していくのです。

この方法をとることで、飽きずに譜読みを続けられるというメリットがあります。譜読み方法自体にバリエーションを持たせましょう。

【③「繰り返し」のセクションは要注意】

楽曲の中には「繰り返し」がたくさん出てきますが、譜読みの段階で「繰り返し」を見つけたらやっておくべきことがあります。それは:

・全くそのまま繰り返されているところ

・似ているけれども、やや変化が加えられているところ

これらをしっかりと区別して整理しておくということ。そうすることで、後ほど「暗譜」をする際に役に立ちます。

譜面を見て弾いている段階では、正直、こういったことを意識しなくても弾けてしまいますが、一方、暗譜ではそうはいきません。

場合によっては、「音程自体は全くそのまま繰り返しているけれども、ダイナミクスのみ変化している」という例もあるので、注意深く読む必要があります。音を読むだけでなく、こういった細かなニュアンスも読み取っていくのが譜読みです。

【④ 事前に簡単なアナリーゼを】

特に中級以上の学習段階の方は、自分なりのやり方で構わないので、譜読みをするよりも前に簡単なアナリーゼをしておくことをおすすめします。そうすることで、深く効率もいい譜読みを目指すことができます。

楽曲分析について学びたい方は、以下の学習パスを参考にしてください。

‣ 3. 譜読みで読み取るべき5つのポイント

【拍の整理をする】

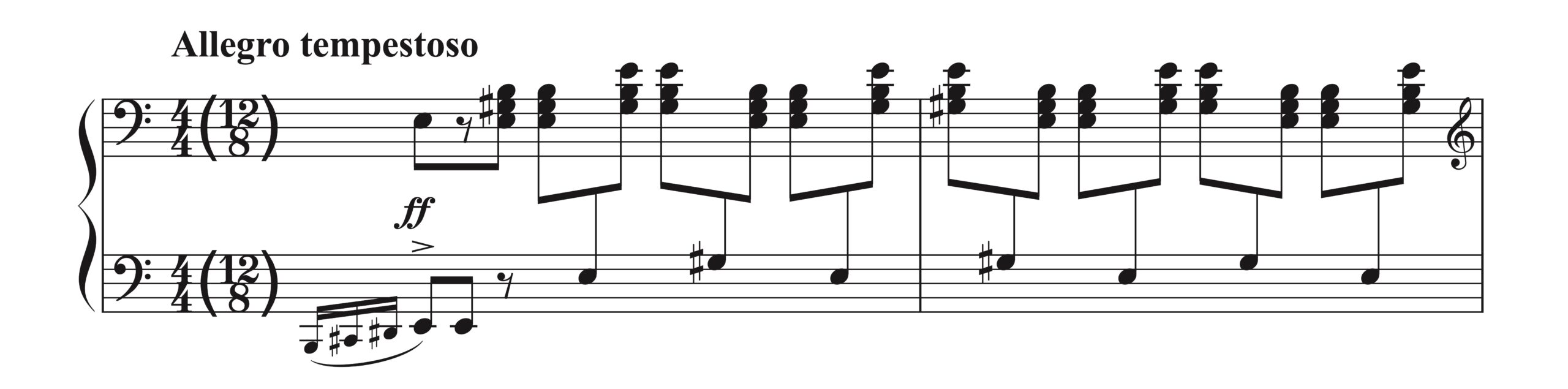

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第30番 Op.109 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、12-13小節)

多くの学習者が陥りがちなのが、「拍を整理できていない状態で音源で聴いたままに何となく弾いてしまうこと」です。譜読みの段階で拍の感覚がいい加減にならないように注意しましょう。

最終的に多少自由に演奏する可能性はあるにしても、まずは譜例のように、「各拍のどの位置にどの音価が入ってくるか」を譜読みの段階で丁寧に整理しておくべきです。それをしておかないと、楽曲の骨格が歪められてしまいます。

【聴かせる音と隠す音を見分ける】

音型が細かく動いている場合、それらの音のカタマリの中から:

・聴こえて欲しい音

・響きに隠したい音

これらを的確に弾き分けていかなくてはいけません。

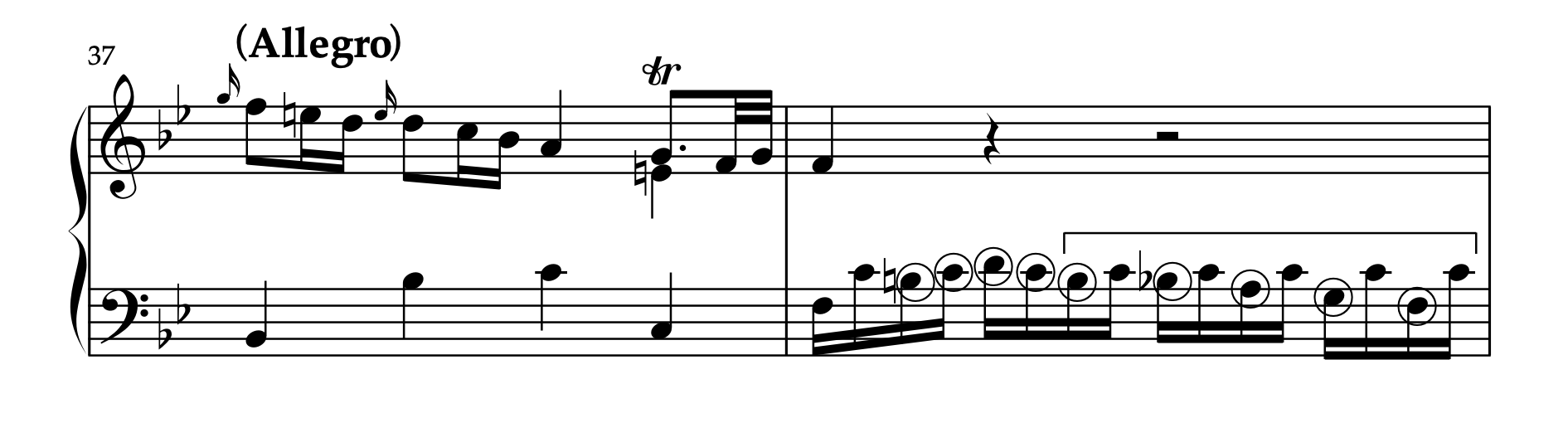

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、37-38小節)

・丸印で示した音は、対旋律的要素であり「聴こえて欲しい音」

・それ以外のC音は「響きに隠したい音」

となっています。

カギマークのところのように、同じ音に停滞する部分と動いている部分とが同居しているところというのは、ある意味、2声的な書法と言え、対旋律的要素が隠れている可能性が高い注目ポイントです。

「斎藤秀雄 講義録」白水社という書籍の中に、以下のような文章があります。

バッハの場合はヴァイオリン・ソナタを見ると非常によく分かるんだけれど、ヴァイオリン・ソナタというのはソロ・ソナタといって独奏ソナタだけれども、あの中には伴奏の部分がいっぱい入っているんです。

ハーモニーを分からせる部分が、そのために書いてある音が。

それをどれもこれも1本の線にして全部メロディーだと考えるのは間違いじゃないかという考えが出てくるわけです。

(抜粋終わり)

この内容は「バロック時代のソロ作品」で顕著ですが、他の時代の様々なタイプの作品を理解する際にも非常に有益な考え方となっています。

・斎藤秀雄 講義録 / 白水社

【「ウタ」の表現はメロディだけではない】

グリーグ 「アリエッタ Op.12-1」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

1〜2小節にかけてのメロディでは、G音が5回連続で「同音連打」されています。音楽的には2小節目冒頭のG音に向かってふくらませていきます。親切にクレッシェンドが書かれていますが、仮に記譜がなかったとしても、このような箇所ではどの音に向かうのかを読み取って表現すべきです。

ここで重要なのは、ウタは必ずしもメロディの流麗さで表現されるとは限らないということです。「メロディ自体は停滞させておいて、ダイナミクスで表現をつける」というのは、それ自体が十分にウタの表現であることを踏まえておきましょう。

【「あいまいな音価」に注目】

作曲家がいきなり5連符を使ったりと、あいまいな表現を求めた瞬間を見逃さないようにしてください。

そして常に、「そのあいまいな要素はなぜ出てきたのか」を考えるようにすると、ニュアンスを決定する手がかりになります。例えば:

・フッとはぐらかすような表現が欲しかったのかもしれない

・後ほど何度も出てくる5連符を「伏線」として出したのかもしれない

・あいまいな要素で「ウタの表現」として聴かせたかったのかもしれない

などと、様々なケースが考えられます。

【作曲家が残した「言葉による指示」を見落とさない】

武満徹「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」の高音域部分に、「Celestially Light」という言葉による指示が出てきます。Celestially Light というのは、あえて日本語にするのであれば「天上の光」という意味でしょう。

こういった、「書いてなくても成立はするけれども、書いてあることでグッと音楽の世界へ引き入れてくれる言葉」には譜読みで敏感に反応しなければいけません。

楽譜というのは、「音程」「リズム」はある程度の正確さを持って書き表せますが、「音色」などにいたっては書けないことが多くあります。そこで作曲家は、時には「言葉」も使って伝えようとしているわけです。

・武満徹「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」

‣ 4. とにかく、楽典的なミスだけは無くす

新しい作品を譜読みしていくにあたって、まずは楽典的なミスだけはなくすように心がけましょう。例えば:

・小節内有効臨時記号を見落としている

・1拍足りていないのに、気づかずに次の小節へ進んでいる

・リピートが多い作品で、トバす位置を間違えている

などといったもの。

これらは、楽典を理解したうえで丁寧に譜読みをすれば避けることのできるミスです。楽典的なミスは、一人でも知識を持ったうえで時間さえかければ大部分を回避できます。

‣ 5. メロディの理解が楽曲の理解に直結する

創作面から演奏表現について考えてみましょう。

ピアノアレンジをするときに踏まえるべきことのうち代表的なものは、原曲のメロディを理解することです。

アレンジ(編曲)では、原曲の伴奏の在り方などはともかく、原則メロディを変えてはいけません。そこで、変えてはいけないそのメロディをよく理解して、内容に反しないアレンジをしていくことになります。

・「このメロディに16ビートの伴奏はどう考えても合わないな」

・「このメロディはヤマがココだから、伴奏の厚みもそのようにコントロールしよう」

などをはじめ、メロディの理解なくしてはクオリティの高いアレンジはできないでしょう。

だからこそ、演奏をする方にとっても本当の意味で力になる基礎として、書籍「楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)」における「第1編 楽節」と「第2編 基礎楽式」の内容をしっかりと学習することを提案しています。メロディについて、動機レベルから理解する力をつけることができるからです。

メロディを深く理解すると、それ以外の要素も驚く程よく見えてきます。

・楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社

‣ 6. たっぷり歌うべきところを見つける三つのヒント

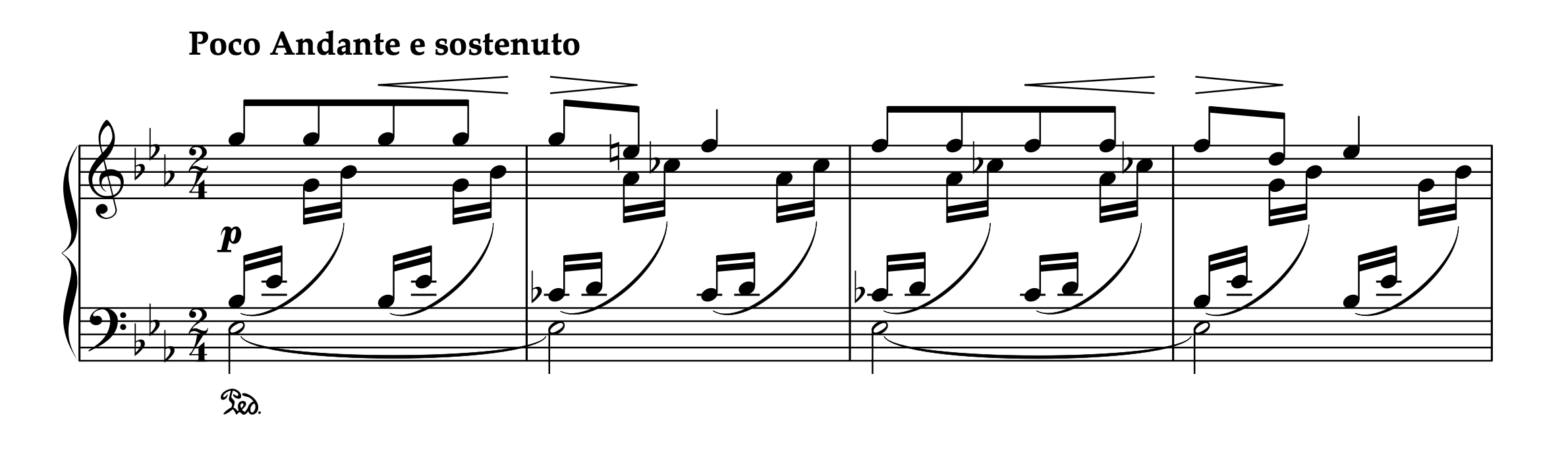

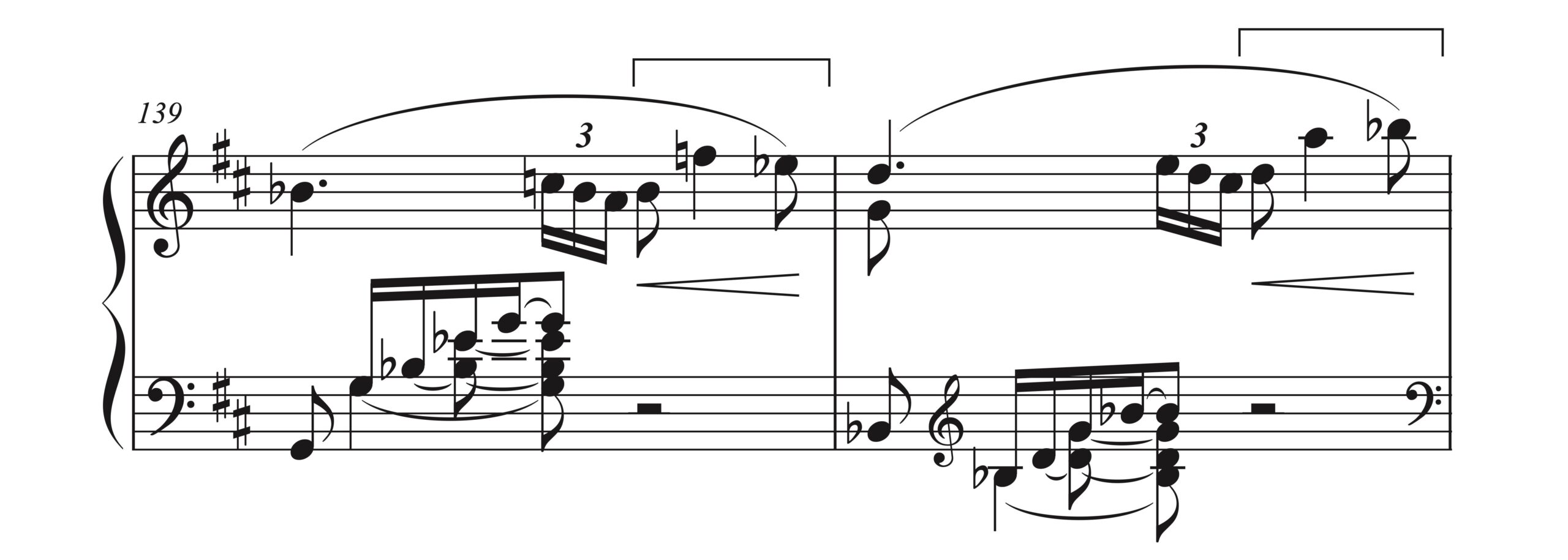

リスト「バラード 第2番 ロ短調 S.171」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、139-140小節)

譜例のカギマークで示したところは、たっぷり歌うべきところです。判断基準はいくつかあります:

・伴奏などの音響を完全にペダルで切り、Soloになっているから

・同じ小節内のメロディにおいて、唯一跳躍を含むから

・ダイナミクスの松葉が書かれているから

【伴奏などの音響を完全にペダルで切り、soloになっているから】

3-4拍目はメロディがSoloになるので、左手が2分休符になっているそれぞれの小節の3拍目でダンパーペダルを離すか、あるいは踏み替えましょう。

Soloのところはメロディが裸になるのでしっかりと表現する必要があり、その判断ポイントになります。

【同じ小節内のメロディにおいて、唯一跳躍を含むから】

(再掲)

ここでのメロディは非常に歌唱的な要素が強い印象。歌手にとって、音の跳躍の演奏にはエネルギーが要ります。同じ小節内のメロディにおいて、カギマークで示したところは唯一跳躍を含むので、たっぷり歌う判断ポイントです。

ダイナミクスこそ大きくありませんが、歌手がオペラ的に歌っているイメージで演奏するといいでしょう。

【ダイナミクスの松葉が書かれているから】

ひとつながりのメロディにおいて、一部分だけに松葉が書かれているということは「そこを表現してほしい」という作曲家のメッセージだと捉えて下さい。

‣ 7. 頭ん中にメロディの流れを叩き込む

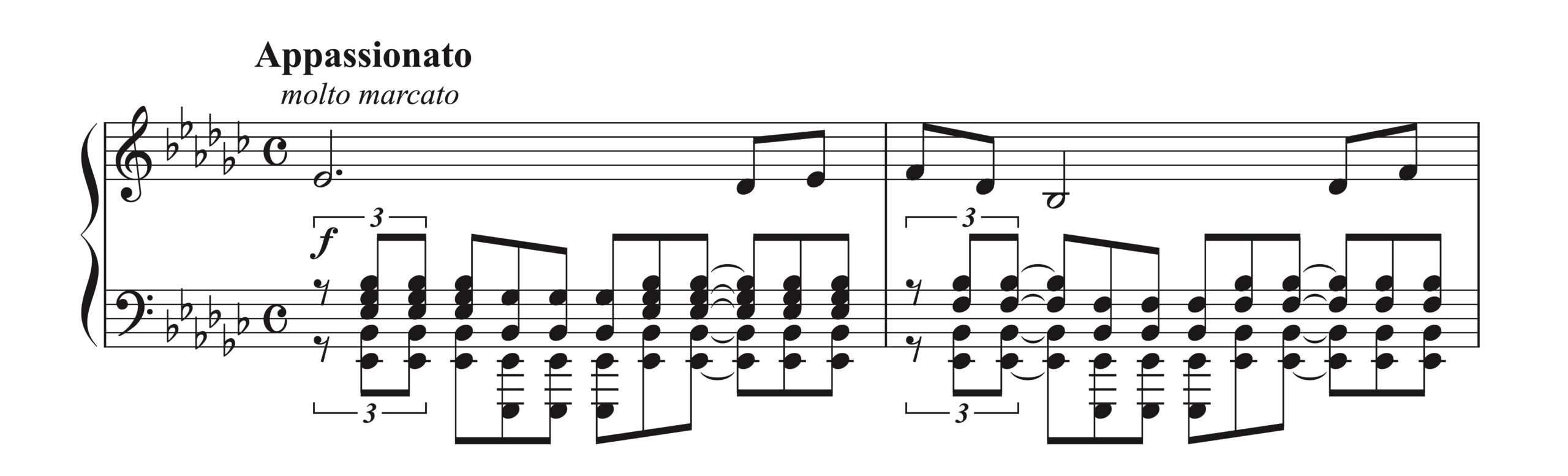

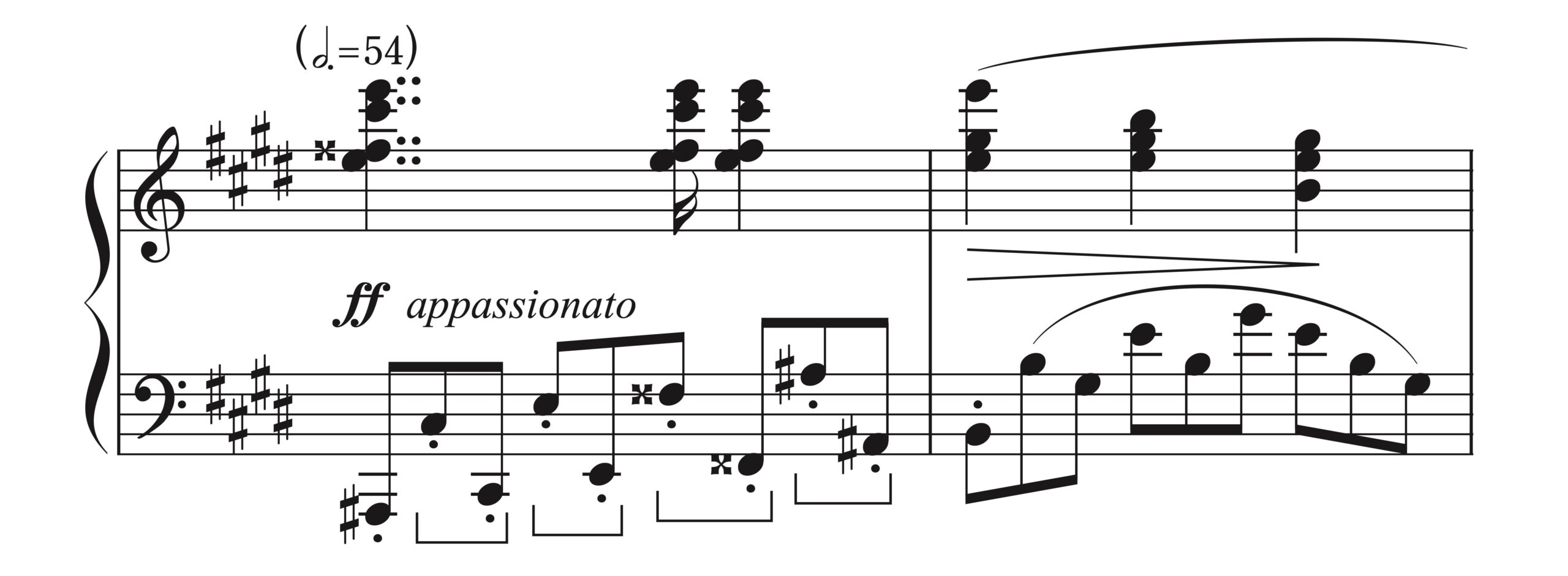

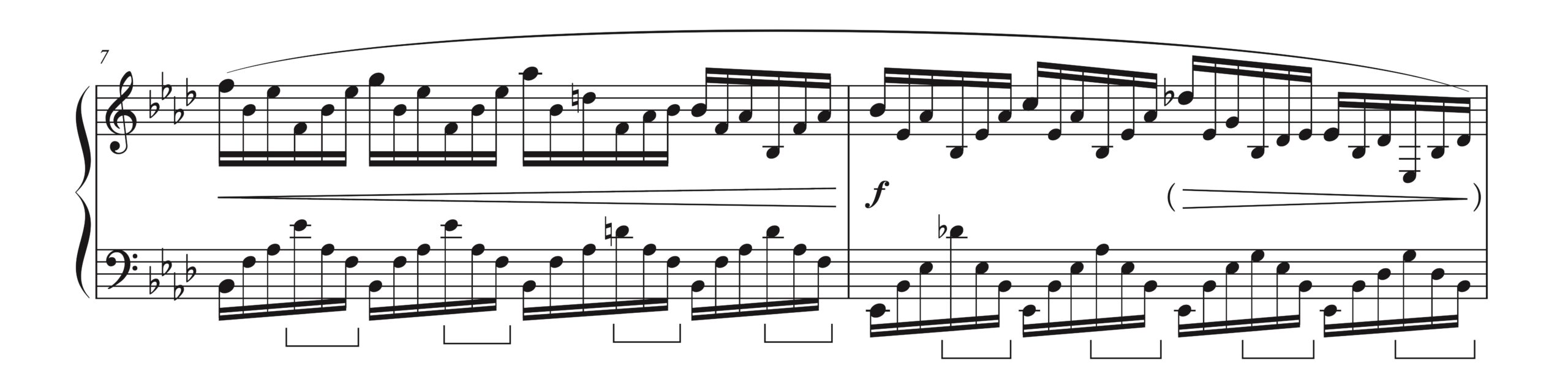

ラフマニノフ「音の絵 変ホ短調 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

楽曲によって伴奏の在り方は様々ですが、譜例のようにたくさんの伴奏音が出てくる場合もあります。

まずこういったところで注意しなければならないのは、メロディのフレーズが短くなったり、その流れがなくならないように気をつけること。たくさん書かれている雄弁な脇役の音に意識がとられてしまい、メロディを発音したらもう聴かなくなってしまいがちです。しかしそれでは、フレーズの長さも流れもなくなってしまいます。

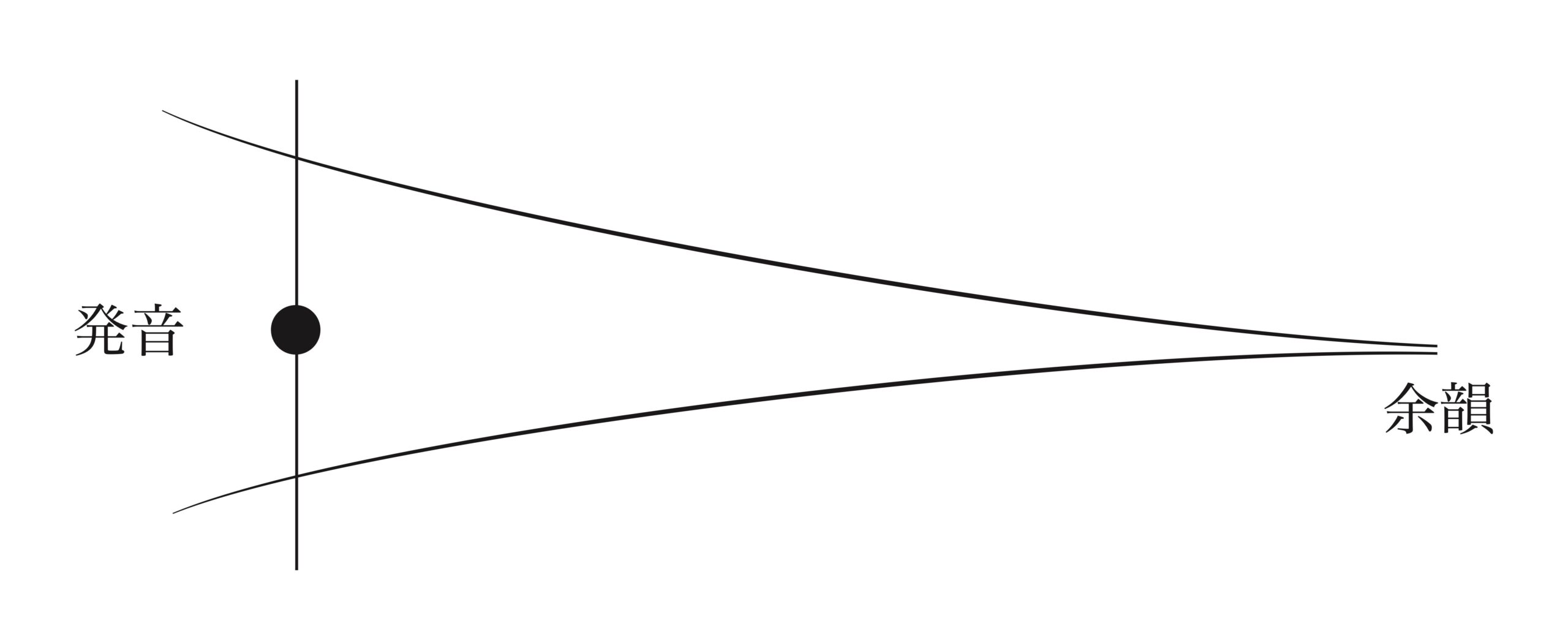

打鍵し終わった音に関して、以下の図における丸印のところですでに聴くのをやめてしまっていませんか。

(図)

出し終わったメロディ音を、次のメロディ音が出てくるまできちんと聴き続けましょう。それをしないと、上記の懸念点だけでなく、伴奏音をどのようなバランスで弾いていけばいいかをコントロールすることもできません。

ここまでを踏まえたうえで、譜読みの際に実行すべきなのは、「頭ん中に、メロディの流れを叩き込む」という事前準備です。

「どんなメロディか分かっている」というだけでは足りません。「そのメロディのフレーズの長さ、流れをしっかりと理解している」というところに到達するまで、メロディのみで弾くなり歌うなりしてその内容を理解しておいてください。

特に、譜例で取り上げたようなラフマニノフなどの作品では、息の長いフレーズのメロディに対してトゥーマッチと言いたくなるほどたくさんの伴奏音がつけられている作品も多くあります。したがって、本項目の内容を踏まえて演奏しないと「フレーズがブツブツ切れているメロディが聴こえてくるだけ」などといった雑な仕上がりになってしまいます。

‣ 8. 譜読みで気をつけるべき「小節内有効臨時記号」

【ショパン「革命のエチュード」でよく起きている譜読み間違い】

ショパン「革命のエチュード」では、譜読み間違いがよく起きている要注意スポットがあります。

ショパン「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

譜例(Sibeliusで作成、7小節目)

譜例で、3拍目のレッド音符で示した音、ここはフラットではなくナチュラル。間違えて演奏している方が多い印象です。1拍目のナチュラルがまだ有効なので、気をつけましょう。

【「ロシアもの」の小節内有効臨時記号に注意】

「ロシアもの」の作品、特に、プロコフィエフやラフマニノフに取り組む時には、「同じ小節内での有効臨時記号」に要注意。

これらの作曲家の作品では、臨時記号がたくさん出てくるうえに、ゆっくり弾いていると合っているのか間違っているのか分かりにくい曲が多く、相当注意しないと譜読みミスが発生します。

‣ 9. 初〜中級者に多くみられる譜読み間違い例

譜読み間違いのうち多く見られるのは:

・1箇所だけ拍を倍でとってしまう

・1箇所だけ拍を半分で数えてしまう

・しかし、次の小節へ進んでしまう

というケースでしょう。つまり、「拍のカウントを間違えていても気づかずにいる」ということです。

楽譜を読むのも一種の訓練なので、学習を積み重ねていけば減らすことができます。

一つ良い対策があります。

メトロノームで、各拍とは別に「1小節ごとにチンと違う音を鳴らしてもらう(各小節頭だけ違う音を鳴らしてもらう)」という機能を取り入れてみるのは効果的です。ずっとやらなくてはいけないわけではなく、新しい楽曲の譜読みが終わったら「拍のカウントを間違えて譜読みしていないかのチェック」のために1度取り入れて弾いてみるといいでしょう。

1小節ごとにチンと違う音が鳴れば、拍を倍でとってしまっていたり半分で数えてしまっている箇所を、すぐに洗い出すことができます。

もし、お持ちのメトロノームにそういった機能がない場合は、オンラインで用意されている無料のメトロノームを使ってみましょう。

‣ 10. フランス作品 : 譜読みにおける臨時記号の注意点

黄色い楽典と言われる有名な参考書である、「楽典―理論と実習 著 : 石桁真礼生 他 / 音楽之友社」には、「臨時記号はその段のみに対して有効であり、1オクターブ上下に対しては無効」といった趣旨のことが書かれています。

一方、フランスの出版社によるいくつかの楽譜では、楽典的には「臨時記号が1オクターブ上下に対しても有効」というものもいくつかあります。

これが、出版社単位での統一ではなく、作品単位となっているので厄介なのです。エチュードなどで何作品か見つけました。

マニアックなフランス作品に取り組んでいる時に「この音正しいのかな?」と怪しい箇所が出てきたら、「臨時記号の1オクターブ上下が有効だったら?無効だったら?」という視点を持って、音源などもあわせて確認してみましょう。

‣ 11. ワルツ作品の譜読みのヒント

ワルツには様々な作品がありますが、比較的多くの作品に言えることがあります。

「ワルツは大体4小節単位でできている」ということ。

単純なことではありますが、これは譜読みにとって役に立つのです。具体的には:

・楽曲分析の最初に、4小節ずつ線を入れていく

・4小節単位になっていないところだけチェックする

・4小節単位になっていないところは、縮小されているのか、拡大されているのか確認する

こういったことを行っておくだけで、縮小や拡大を見抜けるうえに、後ほど暗譜をスムーズに進められます。

‣ 12. 広音域にわたるアルペジオの譜読みの仕方

ラフマニノフ「前奏曲 ト短調 Op.23-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-36小節)

このような広音域にわたるアルペジオでは、以下の3点を踏まえて練習してみてください:

・上がり下がりを分けて練習する

・片手のみで速く弾けるようにする

・アルペジオのほうの手のみ暗譜してしまう

【上がり下がりを分けて練習する】

(譜例)

譜例を参考に、上がりと下がりを分けて練習して、ピカピカにしてからそれらをつなぎ合わせてください。このような広範囲にわたるアルペジオの場合は特に。

やってみると分かるのですが、この方法により上手く弾けていないところを洗い出すことができます。つなげて弾いていると気づきにくい部分も、区切って練習すると発見できるというわけです。

上がりは一息で上がり、下がりは一息で下がる。そして、つなぎ合わせたら上がり下がりを合わせてひと息で弾きましょう。

【片手のみで速く弾けるようにする】

広範囲にわたるアルペジオの場合はポジションの移動があるため、音が身体に入るまでは音を拾うのに気をとられてしまいます。

片手で弾いてもたどたどしい状態なのに両手で合わせていると、音に慣れにくいばかりか、必死なので譜読みミスが起きても気づきにくくなります。

片手のみで音楽を作れるくらいピカピカにしておいてから両手でゆっくり合わせるようにしましょう。そうすると、結局、仕上がりは上をいきます。

【アルペジオのほうの手のみ暗譜してしまう】

加えて、譜読みをはかどらせるコツがあります。

アルペジオのほうの手で弾く音のみ先に暗譜してしまいましょう。

広範囲にわたるアルペジオの場合はポジションの移動があるため、手も楽譜も見ないで弾けるくらいの慣れをつくっておかないと、音を拾うのに精一杯。それ以外のことに気が回りません。

上記内容と組み合わせて、「片手のみ、暗譜で速く弾けるようにしておく」ように進めてみましょう。そして、その過程で上がり下がりを分けて練習すると効果が上がります。

► B. 実践的なコツと心構え

‣ 13. 毎日必ず譜読みの時間を作る

おおむね譜読みが済んだ作品を弾き込むのは大切ですが、それだけでなく、毎日の学習の中に必ず譜読みの時間を作って新しい作品に触れる時間も取り入れるべきです。時間は長くなくてもいいので、その代わり「毎日行う」のがポイント。

弾ける作品が増えていく利点もありますが、新しい作品へのアプローチは現在弾き込んでいる作品に対しても新しい見方を与えてくれるでしょう。

ピアノの学習のうえではすべての作品は相互に影響し合い、作品が作品を助けてくれます。だからこそ、すでにある程度知っているものを弾くだけでなく「毎日、新しい楽譜を読む」という過程を練習に取り入れるべきなのです。

「新しい作品から音楽を知る」という考え方をもっと取り入れると、学習がもっと充実することを実感してください。

‣ 14. 譜読みは「精読」と「多読」の両面から

譜読みは「精読」と「多読」の両面からアプローチするのがおすすめです。

これまでの経験上、どちらか片方だけの「ばっかり」だと譜読みの力は上がりにくいと感じています。

学習者がそれぞれ自身に合ったやり方を見つければいいのですが、「精読」と「多読」を「7:3」くらいの時間割合でやっていくのが、譜読みの力をつけるためにもレパートリー形成のためにも良い目安になってきます。

「精読」として、「搾り取れるだけ搾り取ってやろう」と思うような腰を据えて学ぶ楽曲を、常に自分のそばに置いておきましょう。そのうえで、「自分が興味ある楽曲」などを「多読」の教材として譜読みしていきます。

多読の教材としては、「自分の今までのレパートリーから遠い距離にある音楽」をおすすめします。その過程で「コレ」という良い作品が見つかったら、それを精読用の楽曲にスライドさせてもいいでしょう。

ピアノの練習は積み重ねです。取り組んでいる練習が「積み重ねているつもり」で終わらずに実際に積み重なっていくように、練習内容やそのバランスを考えていきましょう。

‣ 15. 皿回しで譜読みする

いつも同じ譜読みの仕方をしていると、飽きてしまったり新鮮味がなくなってしまいます。

そこで、「皿回し」にするのがおすすめです。

例えば、「A、B、C、D、E、F 」という6曲を練習する場合、1日3曲にして2日に分けたほうが効率は良くなります。加えて、「A、A、B、B、C、C」などと1曲を長く練習するよりも、「A、B、C、A、B、C 」というように皿回しにした方が新鮮味を保った練習ができます。

‣ 16. 譜読みでは「微妙な違い」に敏感になる

ラヴェル「高雅で感傷的なワルツ 第8ワルツ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、45-49小節)

イエローマーカーで示したように、たった5小節間だけでも「4種類」の「似ているけれど、ちょっと異なる音型」が出てきます。

・45小節は、「下」から「オクターヴ」で「上がる」「アルペッジョ」

・46小節は、「上」から「オクターヴ」で「下がる」「16分音符」

・47小節は、「上」から「オクターヴ」で「下がる」「装飾音混じり」

・49小節は、「上」から「2オクターヴ」で「下がる」「装飾音混じり」

これらのすべてにおいて:

・役割的には「装飾的な脇役」で

・「オクターヴの響き」を軸とし

・音程は「H音」のみ

しかし、ラヴェルはわざわざ書き分けたのです。それぞれのニュアンスの違いを自分なりにでも考えて弾き分けないといけません。

例えば視点はどうなるかというと:

・なぜ、45小節と47小節だけ「気分タイ」がついているんだろう?そうなると、46小節と49小節は「乾いた響き」にすべきかな

・46小節と47小節は、共に上からオクターヴで下がるから、「音域の差」以外にも「音価の差」をはっきり弾き分けないといけないだろうな

・「ひっかける音」と「着地する音」のうち、4パターンそれぞれ、どの音に重みが入ると音楽的かな

・4パターンそれぞれ、音域も少しずつ違うから「軽さ」を変えてみたほうがいいかな

など、作曲家が書き分けた「ちょっとした違い」を無駄にしないように丁寧に読んでいきましょう。

‣ 17. 表現の違いを理解するためには、弾き比べ、聴き比べが外せない

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、167-174小節)

譜例の部分を見たり聴いたりしてみましょう。リズム的な工夫面はどういった部分にあると思いますか。

一見、特に工夫はなさそうにも見えますが、バス音をよく見てみると、終止小節を除けばカギマークで示した2つの小節のみ、バス音による1小節に2つのビートが入っていることに気づくと思います。何となく作曲していたら何となくこうなったのではなく、やはり確信犯でしょう。

こういったところは、ただ弾いていると、ただ通り過ぎてしまいます。表現の違いを理解するためには、弾き比べ、聴き比べが必要。

まずは、ゆるやかなテンポでもいいので譜例の部分を弾き通してみて、バス音によるリズムが変わったところへ意識的に耳をやってください。そういったことを繰り返しやっていると、耳が開いてきて、他の楽曲でも似たような響きを “自分一人で” 発見できるようになります。

どうしてこれらの小節だけバス音が4分音符なのかについては、以下の2点のいずれかによるでしょう:

・143小節目から続いてきたエピソードを締めくくるのにオチをつけたかった

・161-162小節や165-166小節の左手で演奏されるリズムを引っ張ってきた

‣ 18. その作曲家があまり使わなかった特徴に目をつける

例えば、モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」では、モーツァルトにしては珍しく ff と pp が出てきます。

原典版で学習している方は気づいていると思いますが、モーツァルトは一部の例外を除き、多くのダイナミクスを f と p で表現しました。

「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

という書籍では、以下のように解説されています。

モーツァルトの f はとても大きな音から中くらいの音量にわたる、幅広い範囲を含んでおり、同じようにモーツァルトの p は、豊かで歌うような mp からきわめて弱い p までを意味するのです。

《ピアノソナタ ハ短調 K.457》第1楽章展開部の冒頭にある f は、ベートーヴェンの ff に相当するでしょう。

言うまでもなく、強弱はそれぞれの作品の枠組みの中で解釈されなければなりません。

(抜粋終わり)

要するに、そんな中で、わざわざ ff や pp を使用したというのは、そこに、作曲家の強い意志が見えるわけです。

時々、どんな作品でも「f のところをあえて p で弾いたりする解釈」をすることがありますね。しかし、上記のようなケースではそういった解釈が入ってくる余地はありません。作曲家がわざわざ ff と書いているからには ff なのです。

作曲家があまり使わなかった特徴に目をつけると、このようなことが見えてきます。

別の例としては、J.S.バッハは「半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903」の中で減和音を多く用いていますが、普段の彼はあまり用いなかった和音です。

このような、「その作曲家にとって珍しい特徴」にどんどん目をつけていきましょう。そのためには比較対象が不可欠なので、多くの作品を知っている必要もあります。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

‣ 19.「自分の解釈を」という言葉に悩まされないコツ

「自分の解釈を」などと言われても、何をどうやっていいか分からないこともあるのではないでしょうか。

とりあえず、ムリヤリ解釈をつけようとしなくて大丈夫です。それよりもまずは、楽譜に書かれていることを細部まで素直に読み取って素直に表現することをやってみてください。

同じ楽譜を使っても、演奏する人物が異なれば、全く同じ演奏が生まれることはありません。これが楽譜の不完全さなのですが、ある意味、良い面でもあります。楽譜を丁寧に読み取って表現すれば、とりあえず他の人と異なる自分の演奏にはなるのです。「解釈」という言葉に悩まされずに、まずは、ここを目指してみてください。

そこから先どうするかは学習するしかありませんが、まずは楽譜を丁寧に読み取ることなしに独自の解釈なんてあり得ません。

‣ 20. 作曲家が書き残したものを作品から運び去らない

前項目でも書いたように、作曲家の残したことを理解せずにその楽曲の解釈なんてものは成立しません。

「ピアノ演奏芸術―ある教育者の手記」 著:ゲンリッヒ・ネイガウス 訳:森松皓子 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような文章があります。

ある非常に自己中心的な演奏家について、いつだったか誰かが私にこう言いました。

「彼は自分のものをたくさん作品に持ち込んでいる」

「そのとおりだ。そのうえで彼は、作曲家自身が持ち込んだものをたくさん作品から運び去っている」

と私は答えました。

(抜粋終わり)

この「運び去っている」という部分に気をつけて譜読みをすることが重要です。

さほど悪気はなくても、相当注意していないと、楽譜に書かれていることを見落としたり、忘れたり、軽視してしまいます。意識して、そういった部分をできる限り減らしていきましょう。そうすることで、仮に自分の考えていることを反映したい場合にも、作曲家の書いたそれが良い土台になってくれてひとりよがりの演奏ではなくなります。

よく、「楽譜通りに弾いても良い音楽にはならない」と言われます。半分はそうとも言えますが、もう半分は、大体ソルフェージュの話なのです。

・小節線で囲われていたらアゴーギクが表現できないとか

・すべての音符に表情があるのに、すべての音符にダイナミクスが書かれているわけではないとか

このようなこと。そうではなくて、今回言っているのは:

・作曲家が明らかに音楽のエネルギーを前へ進めているところなのに、遅くしてしまわない

・細かな動きで明るい情景を表現しているであろうところで、音色を暗くしない

などをはじめとした、もっと視野を広げた話です。

・ピアノ演奏芸術―ある教育者の手記 著:ゲンリッヒ・ネイガウス 訳:森松皓子 / 音楽之友社

‣ 21. 頭で分かっていることをいかに音にするか

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、109-112小節)

譜例のところからは、左手パートが2声に声部分けされて、音楽が横流れに変わります。

このときに問題となるのは、「頭で分かっていることをいかに音するか」ということ。「2声」と分かっていても、「2声」と楽譜へ書いておいても、全部の音が鳴っていて同じに聴こえていたら意味ありません。

音楽へ右脳と左脳の話題が頻繁に持ち込まれますが、ある程度楽曲のことを理解するまでは頭で考えてしまって構いません。そして、「頭で理解したことを音にするためにはどうすればいいか」というその先を探る部分を省略しないようにしましょう。

(再掲)

譜例の左手パートの場合、レッド音符で示した2分音符はテヌート気味に弾きたい重要音ですが、一番欲しいのは、やはりバスラインです。つまり、バス以外の内声に出てくる4分音符の扱いがポイントであり、これらがうるさくなると2声には聴こえなくなってしまいます。

右手パートの点線で囲んだ部分も、記譜上は声部分けされていませんが「2声的な書法」になっています。小指で演奏する同音連打される音と、他の指で演奏する動いているメロディとのバランスを示さないと、ただの1声のドタバタした動きに聴こえて終わってしまいます。

ここでは、欲しい音を意識して打鍵し、ウラの隠れて欲しい音は余力でついでに触っていくだけ、というイメージをもつと上手くいくでしょう。

いずれにしても、頭で分かっていることを音するためには意識が必要です。

その楽曲の練習初期のうちはやや大げさ目に表現の弾き分けを行って、その部分が音楽の成り立ちとしてどうなっているのかというのを自分の身体へ叩き込んでください。

‣ 22. 雑な譜読みから抜け出す

「おわらない音楽 私の履歴書」 著:小澤征爾 / 日本経済新聞出版

という書籍の中に、以下のような一文があります。

「毎日一時間半くらいかけて、四小節や八小節ずつ勉強する」

(抜粋終わり)

指揮者は室内楽作品などを振ることもありますが、上記の文章はおそらく「オーケストラスコアを勉強するときのこと」でしょう。この姿勢だけは自身の中に残して欲しいと思っています。

ピアノソロでは編成も異なりますし、ここまで時間をかけなくても構いませんが、一度振り返ってしてください。

譜読みが雑になってしまっていませんか?

雑になってしまう理由は大きく二つです:

① 練習時間が短く、ざっとやるだけになってしまう

② 雑になっていること自体に気づいていない

これらに関しては、先ほどの抜粋が参考になると思います。数小節に絞って、以下のことを丁寧にチェックしましょう:

・一番聴かせるべきはどの音なのか

・隠すべき音はどれなのか

・どの指遣いが適切なのか

・短いフレーズ単位でのヤマはどの音に来ているのか

・伴奏形などにどのようなリズムが使われているのか、それが前後のリズムと関係あるのか

・おわらない音楽 私の履歴書 著:小澤征爾 / 日本経済新聞出版

‣ 23. 音の遠近感:音楽の空間演出

ピアノ作品に限らず、fp という表現は度々用いられていますが、「音が大きいか、小さいか」で表現するのみでなく、その表現が出てきた意味を考えることも大切です。

楽曲によって fp には様々な意図がありますが、「遠近感を出すため」と考えると楽曲のイメージとマッチすることはよくあります。つまり、「 f で一瞬音像の近づいた表現がされ、p では遠いところで鳴っている表現になる」これが瞬時に行われるので、一瞬の音像の移行を立体的な表現として感じることができるのです。

少し、遠近感そのものについて話をしましょう。

オーケストラでは:

・各楽器の奏者が座っている位置の違い

・楽器ごとの音色の違い

などをはじめとして、あらゆる要素で遠近感を表現可能。

一方、ピアノでは:

・ピアノが置かれているその位置は、原則変えられない

・ピアノという、一つの楽器が出せる音の中での音色幅

を前提として遠近感を表現していかないといけません。

したがって、「打鍵の仕方」「ペダリング」などの限られたテクニックで音色をコントロールしていくことになります。オーケストラよりも遠近感を出すための制約があり、一人の奏者が「遠」も「近」も表現しなくてはいけません。

だからこそ、ピアノ演奏では特に遠近感をイメージすること自体が大切になってくるのです。

そのイメージを持っていると “無意識に” 音の出し方にコントロールが生まれるからです。

イメージがないところには距離感は生まれません。生まれたとしても、もう一度弾いた時に再現性がありません。

► C. 応用視点

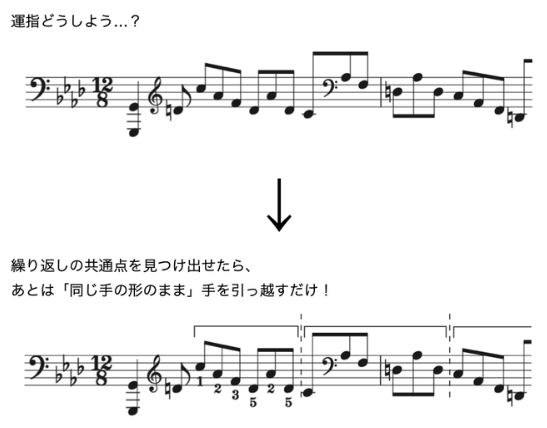

‣ 24. 効率良い譜読みは、グルーピングの発見に限る

・楽曲のことを深く読み取り、ペダリングや運指を決めていく

・概ね弾ける段階まで持っていけるように、指の動きを覚えていく

こういった譜読みの過程で必要なことはたくさんありますが、そのうち外せないのが「グルーピングの発見」に注力することです。

いくつか具体例を見てみましょう。

【例1】

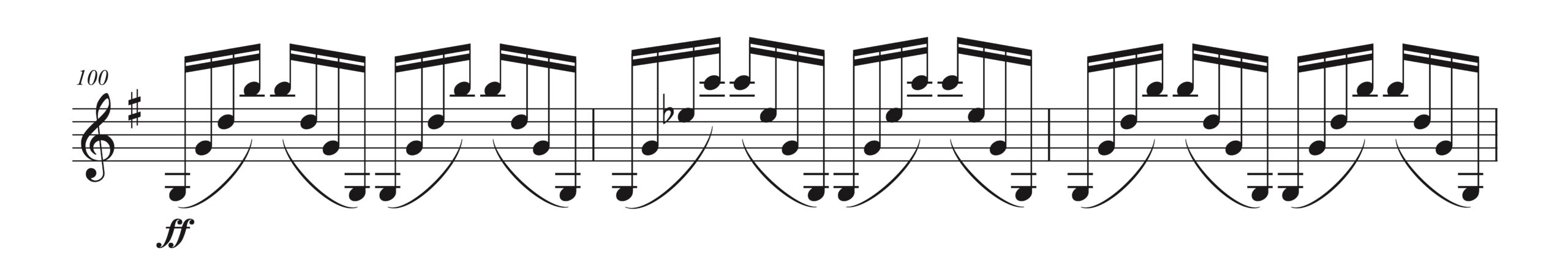

ショパン「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ショパンによるこれらのアクセント記号もグルーピングの一種。これらがあることで、同じ形が繰り返されていることが容易に分かり、グループ単位での運指を簡単に決定できます。

別の場面や別の楽曲でアクセント記号が書かれていないところでも、音楽内容がどのようにグルーピングされているのかを音型の連なりから読み取らないといけません。

【例2】

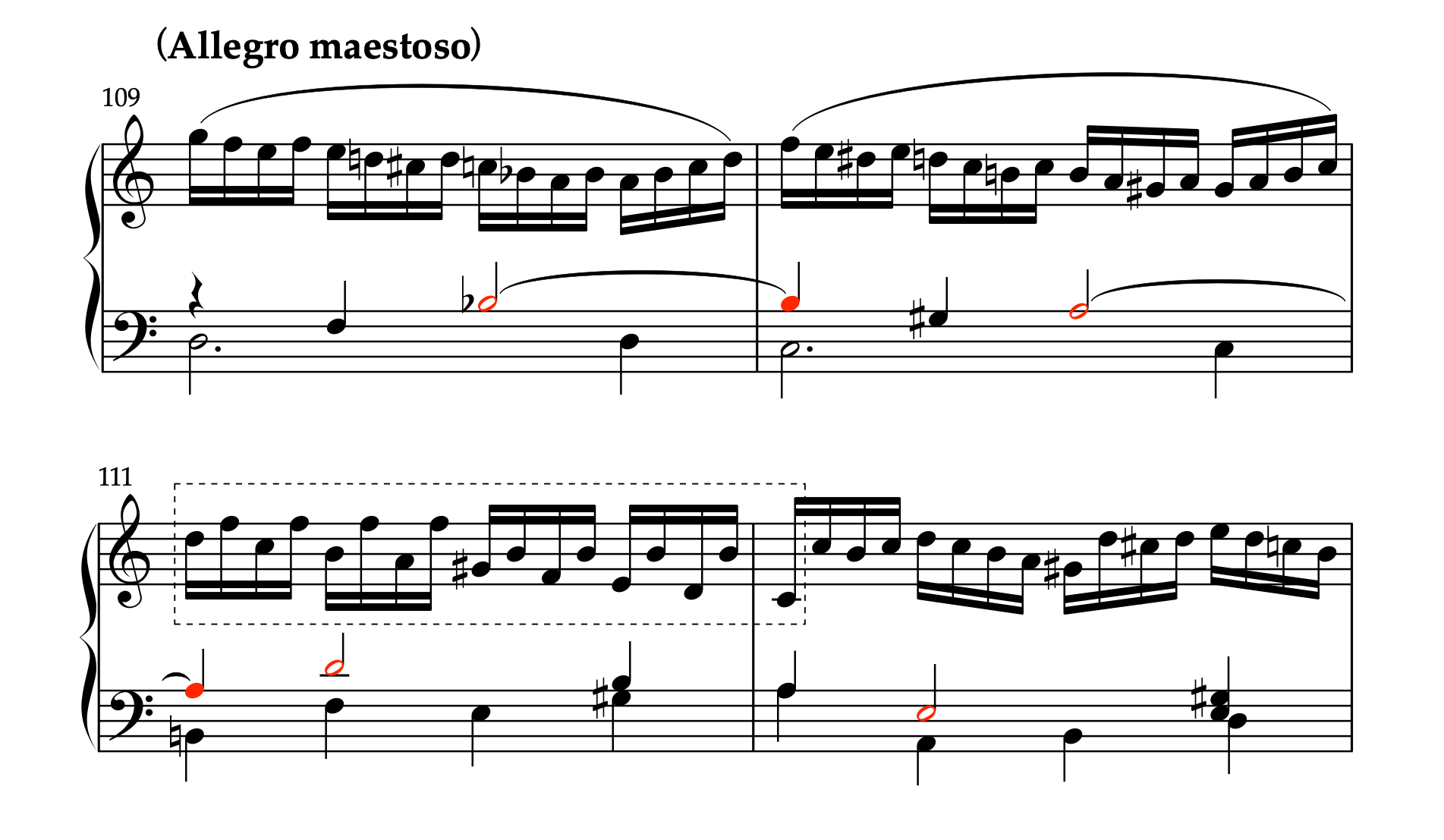

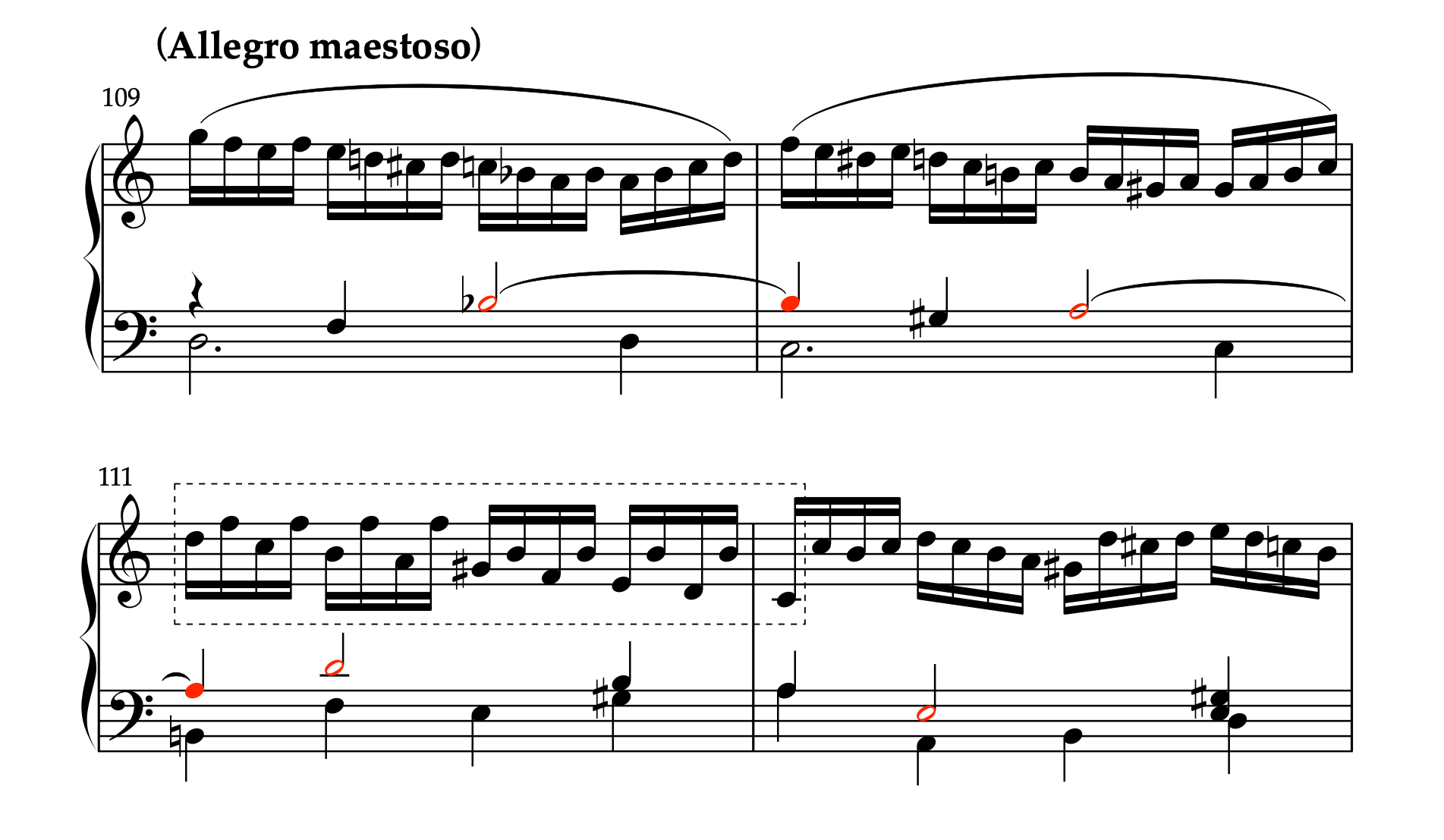

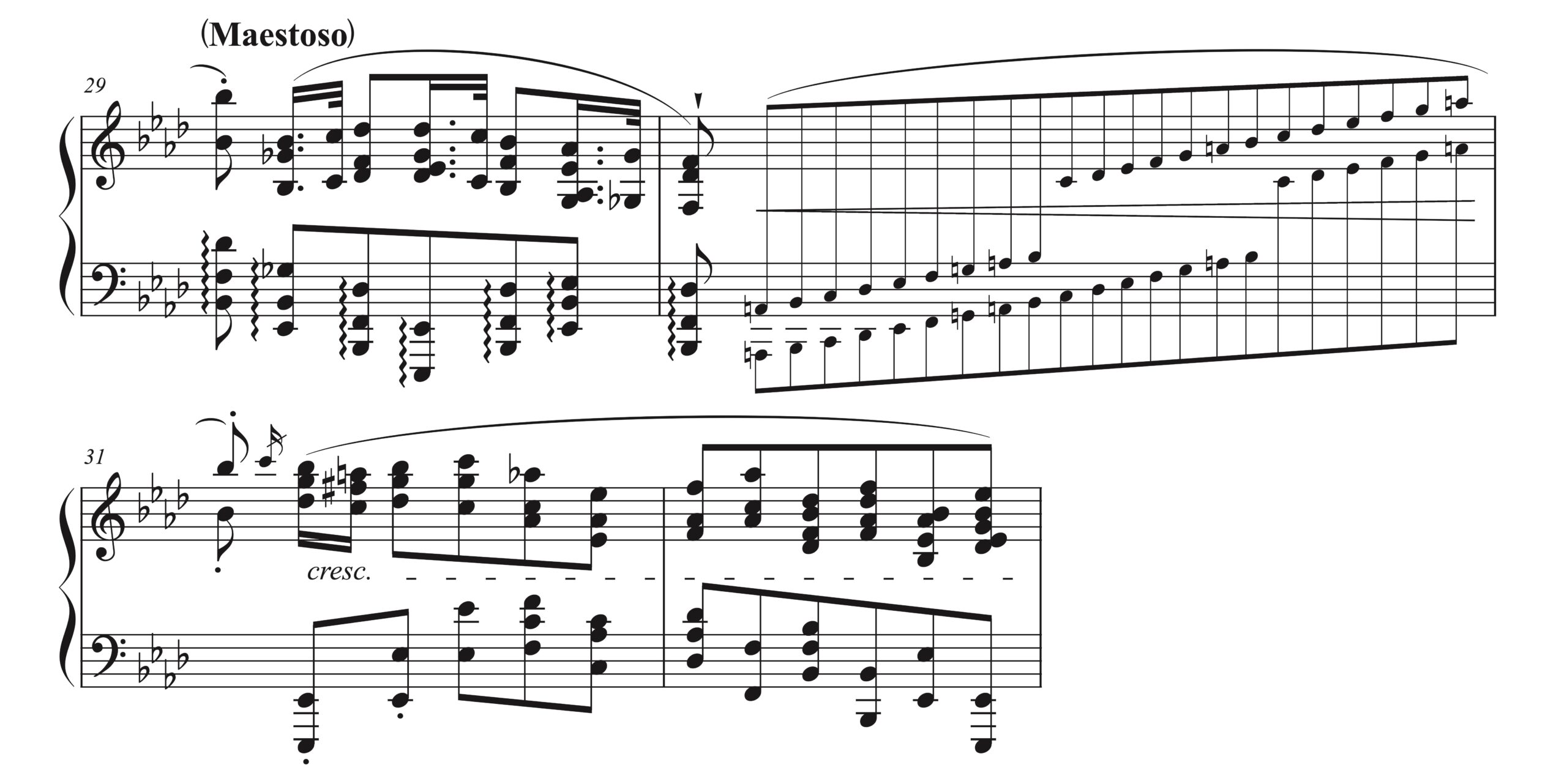

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、96-97小節)

上記、ショパンの例もそうでしたが、このようにグルーピングを発見できると適切な運指がすぐに見つかるケースがあります。

【例3】

ショパン「ノクターン 第7番 嬰ハ短調 Op.27-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、45-46小節)

ここでの下段はただ単に覚えようと思うと少々大変ですが、跳躍音程に着目してグルーピングを探してみると突破口が見えてきます。

カギマークで示したところがピッタリ、オクターブで跳んでいることに気づくと、一気に覚えやすくなるでしょう。要するに、「Cis E Fisis Ais」という親指で演奏する音を覚えておくだけでいいのです。

【例4】

ショパン「エチュード(練習曲)嬰ハ短調 Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27小節目)

グルーピングの応用です。このような長大な連符では、グルーピングと言いますか「分割の区切り」を自分で決めてしまうといいでしょう。

これについては、以下の記事を参考にしてください。

本項目で取り上げた例の他にも、グルーピングは驚くほどたくさんの箇所を構成しています。「効率良い譜読みは、グルーピングの発見に限る」と言っても過言ではないくらい、その見分けは重要です。

1音1音をしっかりと読みつつ、カタマリで抜き出す視点も忘れずに譜読みを進めていきましょう。

‣ 25. 各声部の主従関係を入れ替えるところの見極め方

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、77-82小節)

78小節目に書き込んだ矢印Aを見てください。

ここからは下段が主役になります。ダイナミクス記号でそう書かれているわけではありませんが、45小節目から始まったメロディからきている同音連打であり、なおかつ、旋律的なので主役だと分かります。

つまり、ここからは以下のように弾いていくことになります:

・下段のメロディをやや太めの音で

・上段の対旋律的な動きはやや控えめで

では、この主従関係をどのタイミングで戻せばいいのでしょうか。

矢印Bから戻すのが適切でしょう。ここからは上段と下段の存在感を同じくらいにしてください。

81小節1拍目の表は前のフレーズの終わりの音であり、裏の矢印Bのところから次のフレーズになっています。しかも、上段に主役であろう上行旋律が来ているのが見てとれるでしょう。したがって、ここから主従関係を戻すのが適切だと考えられます。間違っても1拍目表から戻さないように注意してください。

こういったところに、楽曲分析の結果と演奏結果の結びつきが現れます。

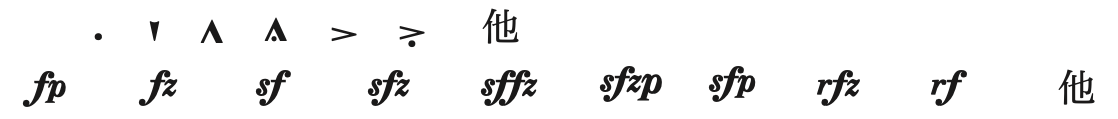

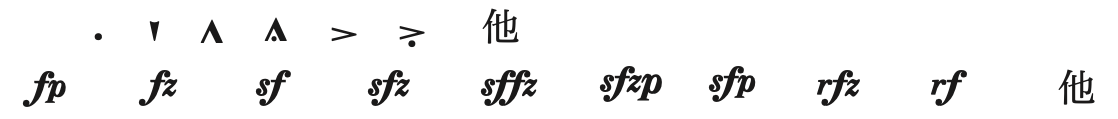

‣ 26. 種類多過ぎ!スタッカート記号とアクセント記号を整理する

図(Finaleで作成)

上段は「アーティキュレーション記号」としてのアクセントやスタッカートに関連するもので、下段は「発想記号」としてのものです。これらは比較的多く見られる記号の一部で、すべてではありません。

すでに「こんなに多いのか…」などとため息をつきたくなりますね。いや、むしろため息をついているだけ立派です。中には:

・とりあえず何となく短く切る

・とりあえず何となく強調する

などと、それぞれを同一視している方も多いのではないでしょうか。

(再掲)

図からわかるように、「音を短く切る」という意味の記号だけをとってみても様々な種類があります。そこで、それぞれ以下のような内容を整理しておきましょう:

・どう長さのニュアンスが違うのかどうか

・音の長さのことだけを示しているのではなく、アクセントの意味も含まれているのかどうか

音楽の入門者を対象に書かれた解説書などだと、すべてを一括で:

・強く

・その音を強調する

・短く切る

などと、おおざっぱな分類しかされていないケースもあります。そして、その書かれ方のニュアンスも解説書によって異なります。

また、国によってもややニュアンスが異なります。例えば、ドイツの先生は sf を「一段階ダイナミクスを上げる」と指導することが多くあります。

・mf なら f

・f なら ff

といったように。

結局のところ、記号の意味に100%の正解はなく専門家の中でも考え方が異なるのです。したがって、自身で一冊音楽参考書などを用意し、その「一冊集中」で整理しておく方法がベストでしょう。

ポイントは、いろいろな参考書から情報をバラバラにとってくるのではなく、「できる限り絞られた参考書からとってくる」ということ。そうすれば、情報の出どころが整理されて整合性を保った学習をしていくことができます。

譜読みでは、今回取り上げたような「似ているけど異なる」といったまぎらわしい記号の情報なども細かく読み取っていきましょう。

‣ 27. フレーズ線の示す内容を考える

作曲家が示したフレーズ線は、作品によってその示す内容がまちまちです。演奏者が内容を読み取ってどう表現するかを判断しなければいけません。

おおむねロマン派以降の作品の場合、以下の4パターンに集約されます:

① 長いフレーズのみを示していて、細部は演奏者に任せている

② 細部のみを示していて、大きなフレーズのとり方は演奏者に任せている

③ 上記1と2の両方が、あわせて記譜されている

④ レガートの部分のみスラーがかけられ、ノンレガートの部分は省略されている

①②③はイメージつきやすいと思うので、今回は④に該当する例を見てみましょう。

シューベルト「ピアノソナタ 第21番 D 960 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

ここでは、メロディが同音連打になるところ、つまり、本当の意味でレガートにならないところにはスラーがかからず、それ以外のところに1小節単位でスラーがかかっています。

同曲の中で例外の箇所はありますが、上の分類では「4. レガートの部分のみスラーがかけられ、ノンレガートの部分は省略されている」に一番近いものとなっています。弦楽器のボーイングスラーを思わせます。

ligato( = legato)と書かれているので、結局のところ、演奏上はレガートへ肉薄するようにするのですが…。

このニュアンスを踏まえたうえで、もし、フレーズを大きくとる解釈をするのであれば、はじめから4小節目の頭のメロディB音までスラーがかかっているイメージになります。

おおむねロマン派以降の作品を学習する時には、目の前に書かれているニュアンスが上記の4つの分類のどれにあたるのかを考えてみましょう。

フレーズ線の示され方は統一されていません。こういった、統一された唯一のきまりがないものに正しいただ一つの弾き方を求めようとすると、一生困り続けることになります。

► D. メロディ

‣ 28. ふと出てくる色気を読み取る

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、12-16小節)

カギマークで示したところを見てください。

ここでは臨時記号がつくことで、B-durの音階にはない音(Cis音)が出てきています。ふと色気が出るのを感じ取りましょう。どうすればその色を出せるのかというと、簡潔に言うと、大きく弾かないことです。

もういくつかの例を見てみましょう。

同曲の67-70小節。カギマークで示したところに注目してください。

さらにもう一例。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、70-72小節)

いずれにしても、このような半音でのアプローチは、柔らかく演奏することで演奏面でも色を出すことができます。

‣ 29. メロディに出てくるスケールをスケールっぽく弾かない

「スケール(音階)」がメロディに含まれていることはよくあります。

シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、81-84小節)

このようなメロディを弾くときに音楽的な演奏をするコツは、スケールをスケールっぽく弾かないことです。

ただ音が並んでいるような印象になってしまうと近所から聴こえてくる指練習になってしまい、一気に夢から覚めてしまいます。よく言われる「音の粒を揃える」という言葉は、同じ音量で同じ音色で同じニュアンスで音を並べることではありません

この譜例の場合は、上向き矢印で示した上昇線と下向き矢印で示した下行線が交互に出てくるので、それらのニュアンスの差をつけるのがポイント。

83小節目で as-moll のドミナントへ入るので、青色の四角で囲ったところはどこか明るくない色を伴っています。ややデクレッシェンドして83小節目のメロディG音へたどり着くようにすると、そのニュアンスと色気が出るでしょう。

これはあくまで譜例の場合のやり方ですが、要するに、その場面によってそのスケールの意味合いを考えていくと、指練習ではなく「ウタ」にすることができるということです。

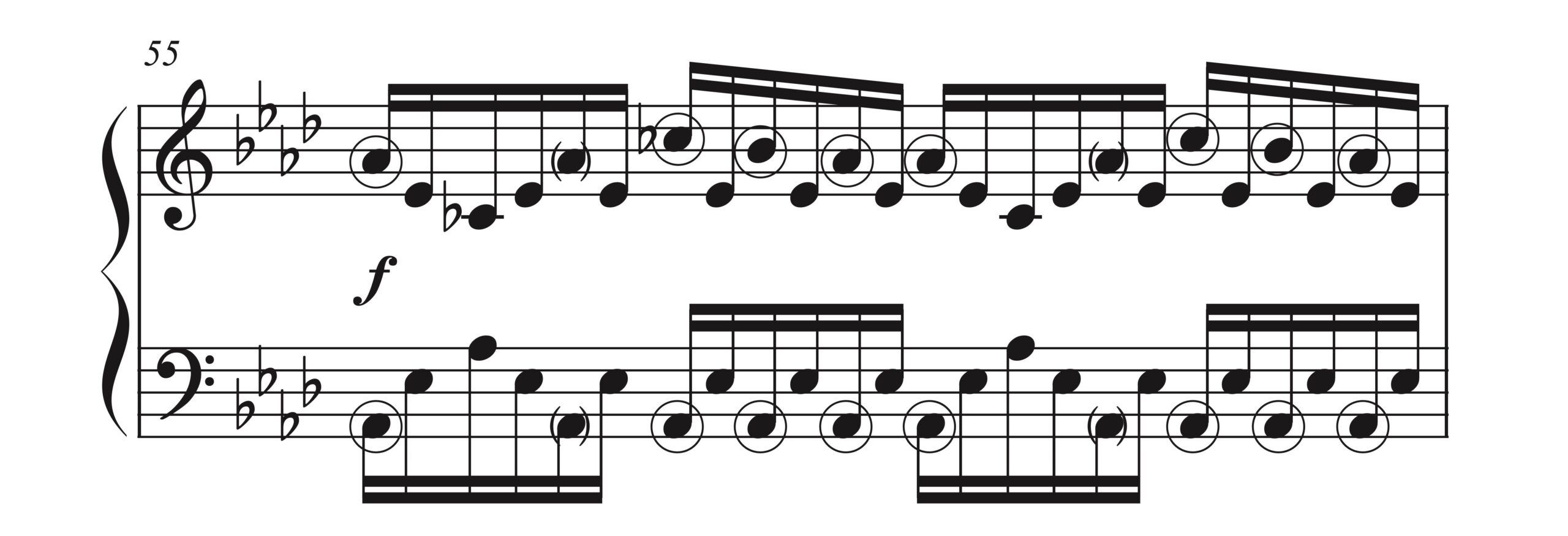

‣ 30. 練習曲風の音型からウタを見つける

シューベルト「楽興の時 第4番 D 780/4 Op.94-4」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

一見、練習曲風の分散和音による音型が続いていますが、その中に ”おいしいもの” が含まれています。各小節の丸印をつけた音のこと。

分散和音の中でもこれらの音がメロディとして響く音であり、やや聴かせるべきです。

ここでの見つけ方はシンプルで、音程が動いている音を見つけるだけ。

例えば1小節目の場合、1拍目と2拍目それぞれにある「E Cis E」という3つの音は共通していますが、各拍の最後の音だけが「Gis A」と動いています。このように、音程が動かずに繰り返している音と動いている音をそれぞれ見つけ出して、動いている方を追ってみると、メロディになっていることが多くあります。

この楽曲だけでのことではなく、非常に多くの作品でこのような表現がとられています。例えば、以下のような例。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、55小節目)

上段の丸印をつけた音に注目してください。

音程が動かずに繰り返される音以外に着目すると、それらがメロディになっていることが分かります。丸印をつけた音はバスです。

(再掲)

さらに注目すべきは、4小節目の四角で囲ったところ。

ここは、練習曲風の分散和音の最中にフッと挟み込まれてくるカンタービレなウタになっています。順次進行中心の音遣いへ変わっているので、見分けはつきやすいはずです。それに、口で歌ってみてもこの箇所は表現的であることに気づくでしょう。

たった4小節間のみを使って解説したわけですが:

・分散和音の中にあるメロディ

・順次進行中心に変わって出てくるカンタービレなウタ

これらのような ”おいしいもの” が含まれていることを理解できたことと思います。

「パッセージの中から重要な音を見極める」というのは、重要なテクニックの一つです。特に細かく動いているパッセージのときには、重要な音はどこにあるのかをよく考えながら譜読みをしてみてください。

‣ 31.「歌うAllegro」を表現する方法

「歌う」というと、ロマン派などの作品で聴かれる「ゆったりとした息の長いメロディ」を思い浮かべると思います。一方、モーツァルトなどのコロコロと動き回る16分音符に関してニュアンスを考慮して歌っていくことを「歌うAllegro」などと言うこともあります。

「歌うAllegro」はどのように表現すればいいのでしょうか。

モーツァルト「きらきら星変奏曲」

譜例(PD作品、Finaleで作成、25-28小節)

イエローマーカーで示した箇所に注目してください。16分音符を歌うコツは、このような「歌うポイント」を見極めることにあります。例えば:

・小節のまたぎ目

・跳躍するところ

などに注目して、そこに「歌うポイント」を探します。もちろん、「16分音符全体で歌っていく」という意識は必要ですが、その中でも上記のような「歌うポイント」では指圧を深くするなりして表現します。

こういったちょっとした配慮で、コロコロと動き回る16分音符に対しても歌を作り、微妙なニュアンスで音楽的説得力を与えましょう。

‣ 32. 音型を頼りに表情のつけ方を考える

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

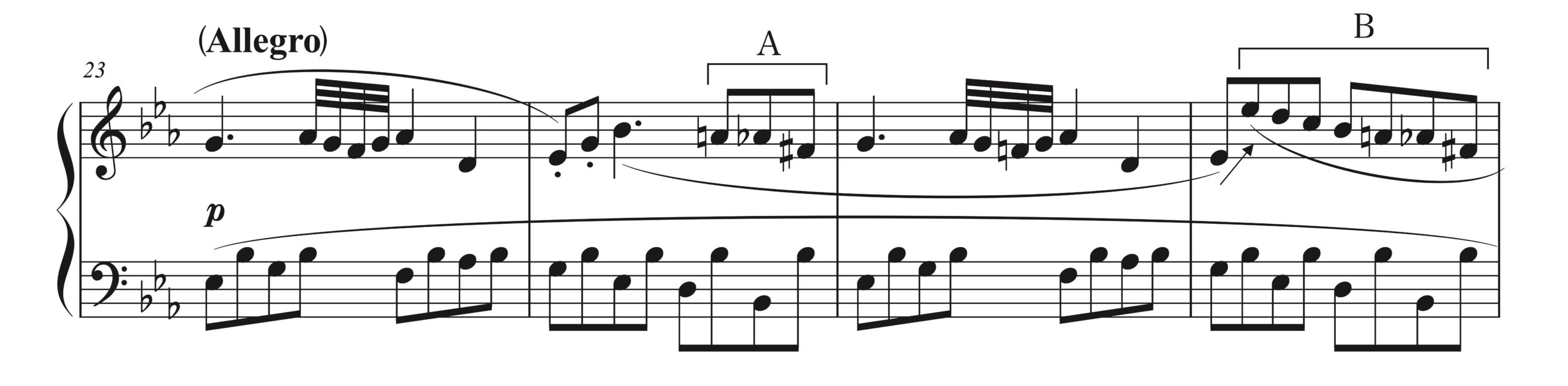

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、23-26小節)

この4小節の小楽節は「2小節の動機×2」で成り立っていることを読み取り、それぞれの2小節をどう表現するかを考えましょう。カギマークAとカギマークBの比較が必要です。

カギマークAの方は、前半の2小節をまとめて次の小節へつないだだけのもの。つまり、強調せずに「あいまいに溶かす」くらいのイメージでサラッと次の小節へ進むといいでしょう。

一方、カギマークBは、Aのものよりも高い音域から長い時間をかけて降りてくるので、より表情的と言えます。ロマンティシズムに歌う必要はありませんが、矢印で示したオクターブ跳躍を意識するなど音程関係で表情をつけるといいでしょう。

「音型を頼りに、表情の付け方を考える」という観点を忘れないようにすると、譜例で取り上げたようなシンプルな楽曲を仕上げるときに参考になります。

► E. 反復表現の解釈

‣ 33. 様々なカタチの保続音を見つける

一般的に「保続音(オルゲルプンクト)」というと:

・その場面でのバスが同じ音をずっと伸ばしているだけ

・ずっと刻んでいるだけ

などといった、同じカタチを保持しているものだと考えがちでしょう。しかし、もう少し広く見た場合は保続音にも様々な形態が見られます。

プロコフィエフ「子供の音楽-12のやさしい小品 より 月が牧場に昇る Op.65-12」

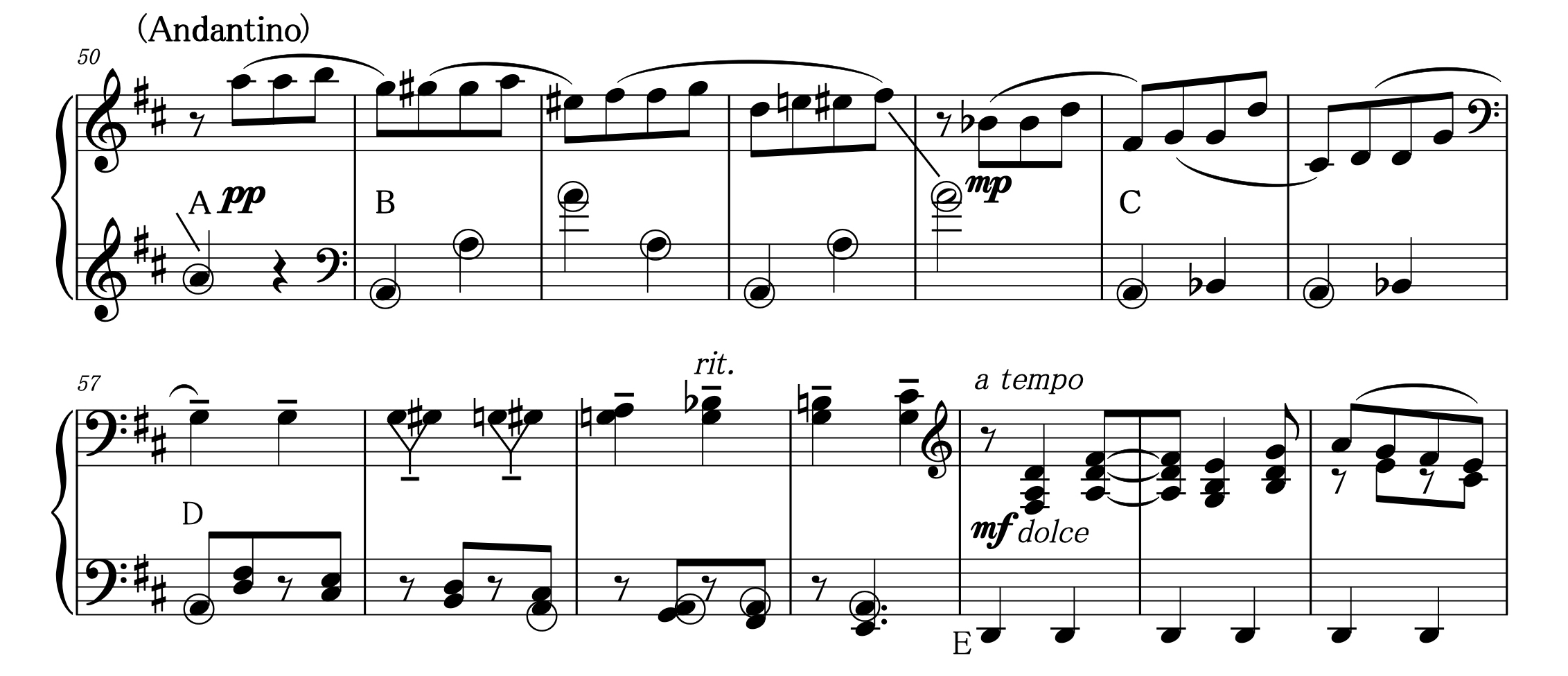

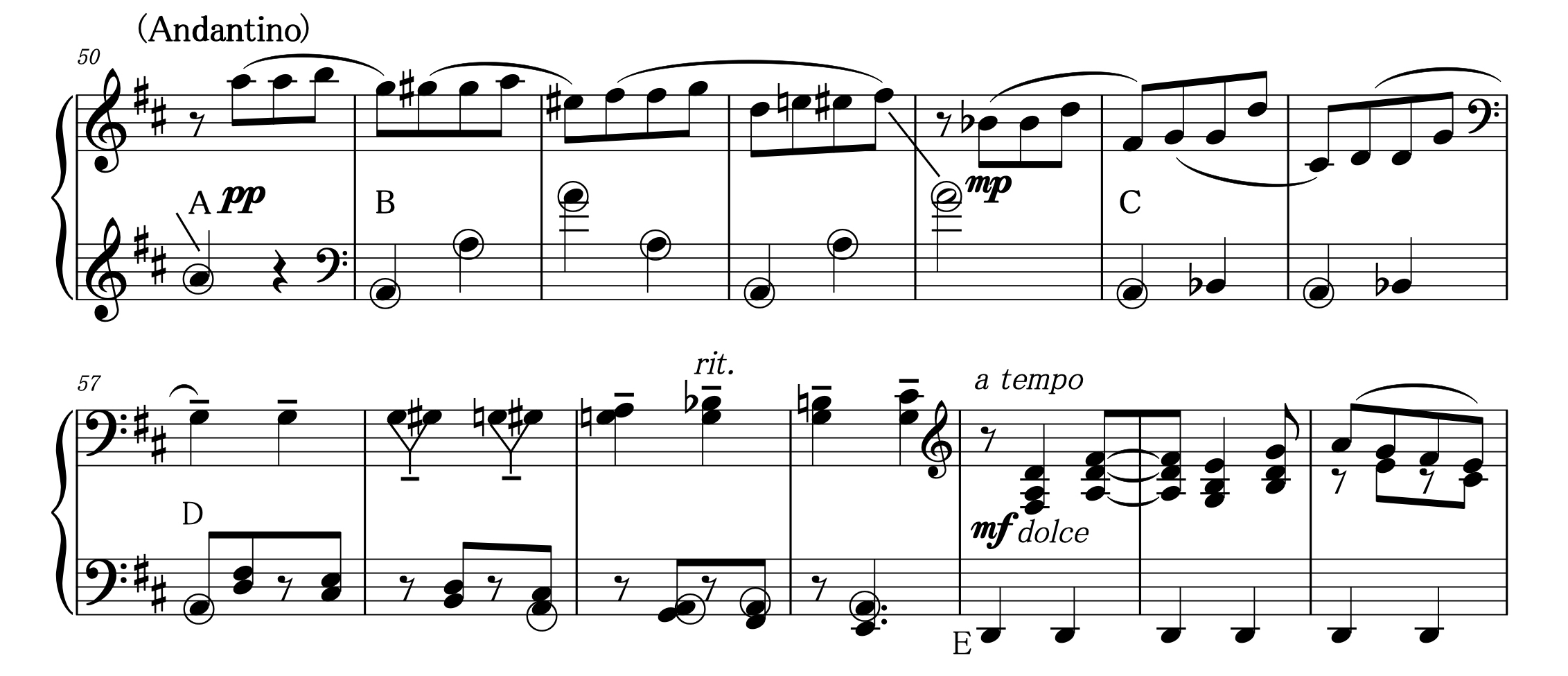

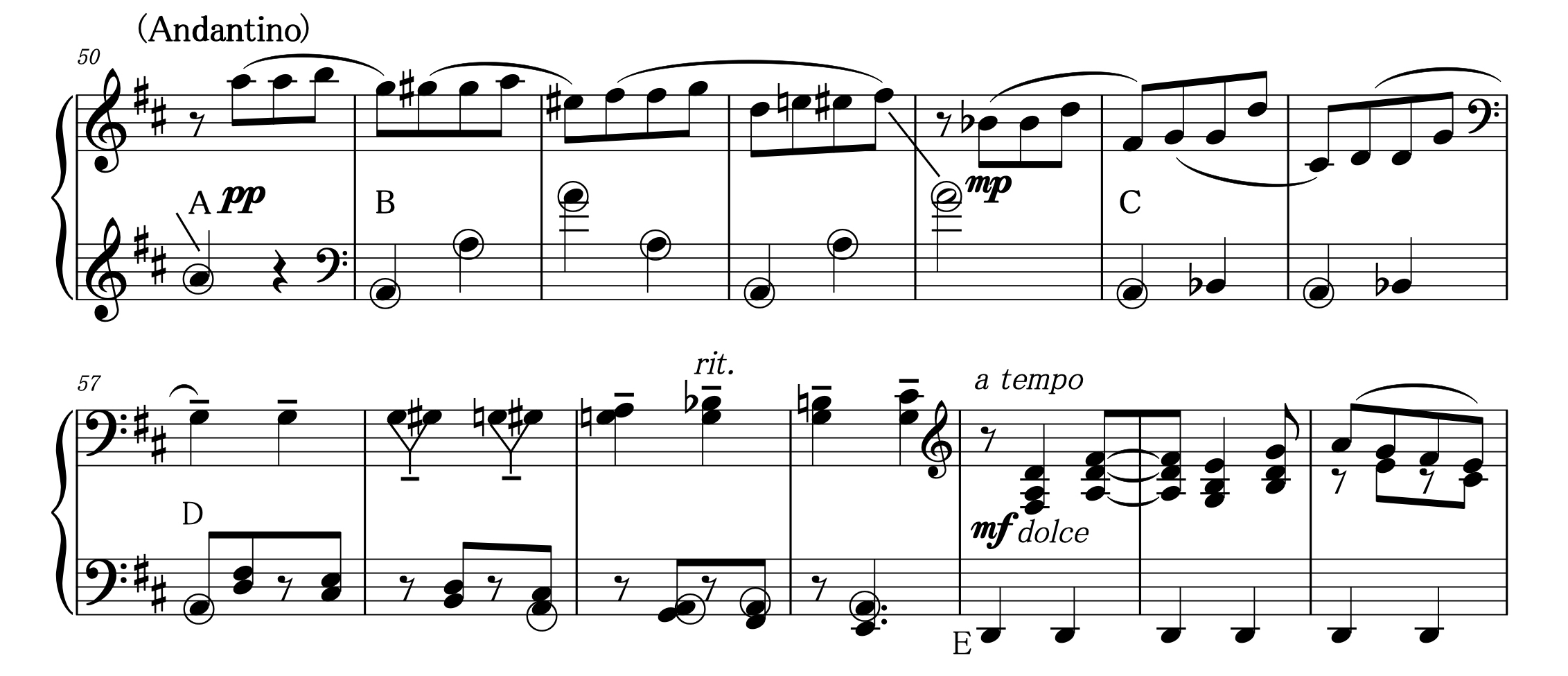

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、50-63小節)

丸印で示した属音A音はすべて保続音の一種と捉えることができます。譜例に補足した(A)〜(E)を順に見ていきましょう。

(A)

前からの左手パート、および、右手パートの終わりの音を共有している。

(B)

オクターヴの跳躍を伴い2オクターヴまで広がっているが、カタマリとして見た時にはA音の保続と言える。

(再掲)

(C)

半音でトリルしているが、結局、B音はA音に戻ってくる非和声音なので、カタマリで見たときにはA音の保続と言える。

(D)

57-58小節の下段は、伴奏的な音を挟んでいるだけで、結局、A音に戻ってくるので、2小節をカタマリで捉えるとA音の保続と言える。

59-60小節の下段は、A音が最低声部に来ていないだけでA音が常に鳴っているので、一種の保続と言える。

(E)

主音D音による保続に移行。コンスタントに刻む、保続の表現でよく見られるカタチ。

(再掲)

この14小節間の中に様々な形態による保続音を確認できたと思います。

上記譜例で見られたのは、保続音が同じ音程に居続けるだけでなく:

・2オクターヴで動いたり

・非和声音をからめてまた戻ってきたり

・伴奏的な音を挟んで2小節ひとつの保続にしたり

・内声へ移行したり

といった、柔軟性を伴った表現方法でした。

保続音の一番オーソドックスな在り方以外にも目を光らせるようにしましょう。

‣ 34. 執拗な繰り返しでは、その意図を考える

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、199-204小節)

カギマークで示した4小節間は全く同じ内容を執拗に繰り返します。しかも、不安定な和声かつ、f で演奏されるので、一種の「サイレン(警報音)」のようなイメージさえ感じます。

執拗な繰り返しが出てきたら、その意味を考えるようにしましょう。ここでは明らかに:

・あおってせきたてる

・緊張感を途切れさせない

これらのような意図が込められているように感じます。

そう踏まえると、p へ入る前にrit.をしないほうがいいだろうと考えを立てることができます。ノンストップで一気にカギマークの最後の音まで弾き切ってしまう。そして、subito p でガラリと空気を変えましょう。

p へ入るところで両手ともに大きな跳躍があるので、どうしてもその前で保険をかけてテンポをゆるめてしまいがち。もしわずかな時間をとるのであれば、f のところをインテンポで弾き切ってしまい、p へ入るところで少しだけ。

この楽曲の演奏解説をしたいわけではなく、執拗な繰り返しをはじめ特徴的な書法の意図を考えると、このように演奏解釈の参考になる可能性があるということを言いたいわけです。

‣ 35. 回想的表現をイメージさせる繰り返し

以下の二つの譜例を見比べてください。

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、11-12小節 および 146-147小節)

上の譜例が提示部で、下の譜例が再現部で出てくる共通箇所。「回想的なイメージを喚起させる作り」になっています。

譜例の短い部分に限って言えば、再現でとられた変化は以下の4点です:

・Meno mossoでテンポが下がった

・ダイナミクスが pp に下がった

・内声にクロマティックな進行が追加された

・上段の音の厚みがやや薄くなった

11-12小節のダイナミクスは、前後関係から考えると p から mp 程度でしょう。

再現では、テンポが下がってクロマティックな動きが追加されたことで、提示部に比べると感情の起伏がやや大きくなったような印象を受けます。それを pp という弱奏で訴えている。

回想的に感じる要素は、このような繊細な表現にあります。回想を持ってくるにふさわしい中間クライマックスの直後へ配置されているので、より回想的に聴こえます。提示部を思い出すように弾くべきでしょう。

(再掲)

左手パートは提示部と同様ですし、メロディが奏でられる音域も変化していません。しかし、少しニュアンスが変更されただけで随分と音楽の印象に差がつけられていることに注意を向けてみてください。

こういった部分は:

・何が変化されたのか

・何が変化されなかったのか

この「両方」を調べることで、自分の聴覚に訴えかけてくる表現が作られている理由を理解することができます。

► F. スラーのニュアンス

‣ 36. スラーとマルカートは反する表現

(譜例)

この譜例は筆者が作成したものですが、実際のピアノ曲を見ていると、このような「スラーとmarcatoが同居している記譜」が度々見られます。

素直に頭を働かせれば、「レガートではっきり弾くのだろうな」と分かるわけですが、それは音楽表現からすると妙。

作曲家の言いたいことは分かります。しかし、「スラーとマルカートは本来反する表現であり、同居は難しい」ということはそれぞれの音楽用語を細かく調べてみるとすぐに理解できます。

また、それは管楽器の演奏法からも理解できます。

例えば、フルートなどの管楽器ではスラーが書かれている場合、「タンギングをせずに一息で演奏すること」を意味します。つまり、marcatoで演奏したくても「ウウウウウ」というニュアンスに。タンギングをしないので当然ですね。

一方、スラーが書かれていない場合は、「タンギングをして演奏すること」を意味します。つまり、marcatoであろうとなかろうと「タタタタタ」というニュアンスに。テヌートで演奏すると「ターターターターター」となります。

これらのことからも、「スラーとマルカートは本来反する表現であり、同居は難しい」ということが分かると思います。管楽器とピアノでは楽器としての発音方法が違うことは確かですが、記譜の解釈の基礎は変わりません。

(再掲)

譜例のような表現が出てきたときは:

速いパッセージの場合

marcatoは書かれていないものと思い、その代わりダイナミクスを1段階あげる

ゆっくりなパッセージの場合

スラーは書かれていないものと思い、その代わり、一つ一つの音をテヌートでmarcato演奏する

この2種を、楽曲により判断して使い分けていくといいでしょう。

作曲家の意図を無視しているわけではありません。演奏にとって一番効果的で、かつ、作曲家の意見が残るような演奏法に翻訳する必要があるのです。

‣ 37. スラー終わりのアクセントの演奏方法

次の譜例を見てください。

① アクセント音の1つ前の音でスラーが切れている例

② アクセント音までスラーがかかっている例

これらはどちらも見かけます。

しかし、音楽表現は別物です。

前項目で書いたように、「スラーとマルカートは本来反する表現」であり、同居は難しいと思ってください。それは、②のようにスラーとアクセントが同居している場合でも同様です。

「スラーが書いてあるということはレガートである」のが前提ですが、「隣の音同士の音色が揃っていないとレガートには聴こえない。逆に、音量差があっても音色が揃っていればレガートに聴こえる」という事実も踏まえておかなければいけません。

その観点で言うと、②のようにスラーがかかっている中にアクセントがあるというのは、音楽表現上、不自然です。アクセントがついている音は、必ず直前の音と音色が変わるからです。だからこそ「アクセント」という表現が存在します。

しかし、すでにできている楽曲を演奏するわけなので、どうにかして演奏しなくてはいけません。

(再掲)

そこで、筆者は次のように考えます。

①のように、アクセント音の一つ前の音でスラーが切れている場合は、アクセントの直前(矢印を書き込んだ位置)で「一瞬の音響の切れ目」を作る。このようにすることで、アクセントの音が「別」になるため、強調されます。この方法は、あまりにテンポが速いケースでは不可能です。

②のように、アクセント音までスラーがかかっている場合は、カッコ付きで示したように少しのクレッシェンドを補うといいでしょう。そうすることで、先ほど示した問題もクリアされます。この方法は、テンポが速くても可能です。ポイントは、アクセントがついた音の強度を到達点とするように、自然なクレッシェンドをつけること。

アーティキュレーションからは、どういう音楽(表現)なのかを読み取ることが重要です。「長さ」もそうですが、「音楽」を示すものです。

► G. ハーモニー

‣ 38. ハーモニー変化の対照を読み取る

和声リズムと言われますが、ハーモニー(和声)が変化することも一種のリズム表現であり、音楽の進行感と強く結びついています。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、63-70小節)

63-66小節では、ハーモニーの色彩が細かく変わっていきますが、67-70小節では、ずっと同じハーモニーに落ち着いています。「対照」になっています。

これらを聴き比べると明らかですが、ハーモニーチェンジの多いところは音楽の進行感が強く、ハーモニーが停滞しているところは進行感が弱い状態です。どちらも同じく16分音符で動いているのにも関わらず。

こういったことを、譜読みの段階で読み取ってください。

もう一例見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331 第3楽章 トルコ行進曲付き」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-24小節)

この例でもやはり:

・ハーモニーが停滞しているところ

・ハーモニーチェンジの多いところ

これらが対照的に出てきます。

21小節目以降、ハーモニーの移り変わりを速くしていくことで「24小節目の終止へ向けて音楽をせき込んでいる」と考えられるでしょう。

‣ 39.「明るい色彩」と「暗い色彩」の移り変わり

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、95-98小節)

付点2分音符で書かれた97-98小節を見てください。

参考にコードネームも書き込みましたが、たった一音を動かすだけで、明るい世界から影のある世界へ変わってしまう和声の繊細な色彩変化を感じ取りながら演奏しましょう。

以下の例でも、色彩の変化が分かりやすい形で出てきます。

モーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331 第3楽章 トルコ行進曲付き」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、8-16小節)

► H. 多声、対位法

‣ 40. なぜ、多声的な部分では音価を守るべきなのか

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.576 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-20小節)

譜例の20小節目の部分では、「ノンペダルで、音価をきちんと守って演奏する」といいでしょう。

丸印を付けた Cis音を見てください。

この音符をよく見ると8分音符になっていますが、前後につられて16分音符になってしまわないように正しい音価で表現しなくてはいけません。

ではなぜ、このような多声的な部分では音価を守るべきなのかというと、そうしないと単声に聴こえてしまう可能性があるからです。

8分音符で演奏することで、直後に出てくる音と少しオーバーラップすることになります。この同時に鳴っている時間があるからこそ多声に聴こえるのであって、それがなければ16分音符の連続による1本の線に聴こえてしまいます。

だからこそ、「線+線」で進行していく多声的な部分では、ダンパーペダルの使い方にも気をつけるべきなのです。

‣ 41. なぜ、対位法で書かれた作品では音価を守るべきなのか

「ネイガウスのピアノ講義 そして回想の名教授」 著 : エレーナ・リヒテル 訳 : 森松皓子 / 音楽之友社

という書籍に、J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集」の指導中の発言として、以下のような記述があります。

バスや内声部のこれらの音は、正確におしまいまで押さえなければなりません。

これを耳でよく聴き、実行しなければなりません。

まさに正確に、そしてしまいまで完璧に弾かなければなりません。

ここに対位法的スタイルの作品を演奏する際の主要な課題があり、根本的な難しさがあります。

(抜粋終わり)

音価を守るべき理由には特に触れられていないのですが、簡潔に言うと、音価を守らないと対位法というものの意図が希薄になるからでしょう。

J.S.バッハの大半の作品は、「メロディ+伴奏」という形態ではなく「線+線」というように、ポリフォニックで成り立っています。2声のインヴェンションを思い出してみてください。フーガなどで3声、4声、5声になっても線の数が増えていくだけです。

「線と線がいかに絡み合っていくか」というのが対位法の手法で作曲された作品の根幹にあります。しかし、それらの線の音価が無闇にのばされて作曲家の意図しないような重なり合いになったり、音価がのばされたことで一つの線の中で和音化されたりすると、「線と線」ではなく「メロディ+伴奏」と何ら変わらなくなってしまいます。

ここに、対位法の音楽ではできる限り音価をシビアに表現すべき、そして、ダンパーペダルを乱用すべきでないとされる理由があります。

もちろん、線と線が絡み合った結果、ある瞬間を切り取ったときに鳴っている和声はあります。しかし:

・この複数の線の絡み合いによる和声

・一つの線の中で音価を守らず和音化されたものやペダルで和音化された響き

これらは全くの別物です。

ここまでを理解したら、上記のネイガウスの発言にもう一度目を通してみてください。その発言内容がよりよく理解できるはずです。

・ネイガウスのピアノ講義 そして回想の名教授 著 : エレーナ・リヒテル 訳 : 森松皓子 / 音楽之友社

► I. 作曲家別の表現

‣ 42. なぜ「革命のエチュード」のはじめの左手は弾きやすいのか

ショパン「エチュード(練習曲)ハ短調 Op.10-12 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

譜例で示した「革命のエチュード」のはじめの左手は、見た目よりも弾きやすいパッセージになっています。

この弾きやすさの秘密は使われている音自体の単純さにもありますが、もっと注目すべきなのは、1拍ごとに書かれているアクセント。これらのアクセントが書かれていることで、テクニック的に以下のようなメリットがあります:

① 拍を感じながら弾くことになるので、体内のカウントが安定する

② 4音ひとかたまりで着地していくので、手の運用も安定する

③ アクセントの音をしっかり弾き、残りの3音はその動きの中で「ついでに」弾くので、全部を一生懸命弾かなくなる

これらのような理由で弾きやすくもあるわけです。逆に言うと、ショパンが書き遺したこれらのアクセントを見落としたり、軽視したりすると、弾きにくいうえに音楽自体も変わってしまいます。

‣ 43. ショパンが時々使う、場面転換のスケール

ショパンが時々使う、ある場面同士をつなぐスケールがあります。

ショパン「ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 英雄」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、29-31小節)

もう一例挙げておきましょう。

ショパン「ワルツ 第5番 変イ長調 Op.42」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、237-246小節)

これらのようなスケールは音楽的に大きな意味があるわけではなく:

・スケールによる一種の効果音(エフェクト)的なサウンドを聴かせること

・場面転換の意図

これらが想定されているのでしょう。「はい次!」と言わんばかりの、経過的なつなぎです。メロディのように聴くこともできなくはありませんが、基本的な役割としてはメロディではありません。

一方、同じショパンのスケールでも、以下のような例は、スケールそのものをメロディとして聴かせています。

ショパン「ワルツ 第2番 変イ短調 Op. 34-1 華麗なる円舞曲」

譜例(PD作品、Finaleで作成、66-69小節)

場面転換とは関係ありません。上記の2例との違いを感じてください。本項目で言いたいのは、以下の2点です:

・ショパンの特徴的なスケール書法を理解すべき

・似たようなパッセージでも様々な意味を持ち得るので、その都度、何のために出てきているのかを考えるべき

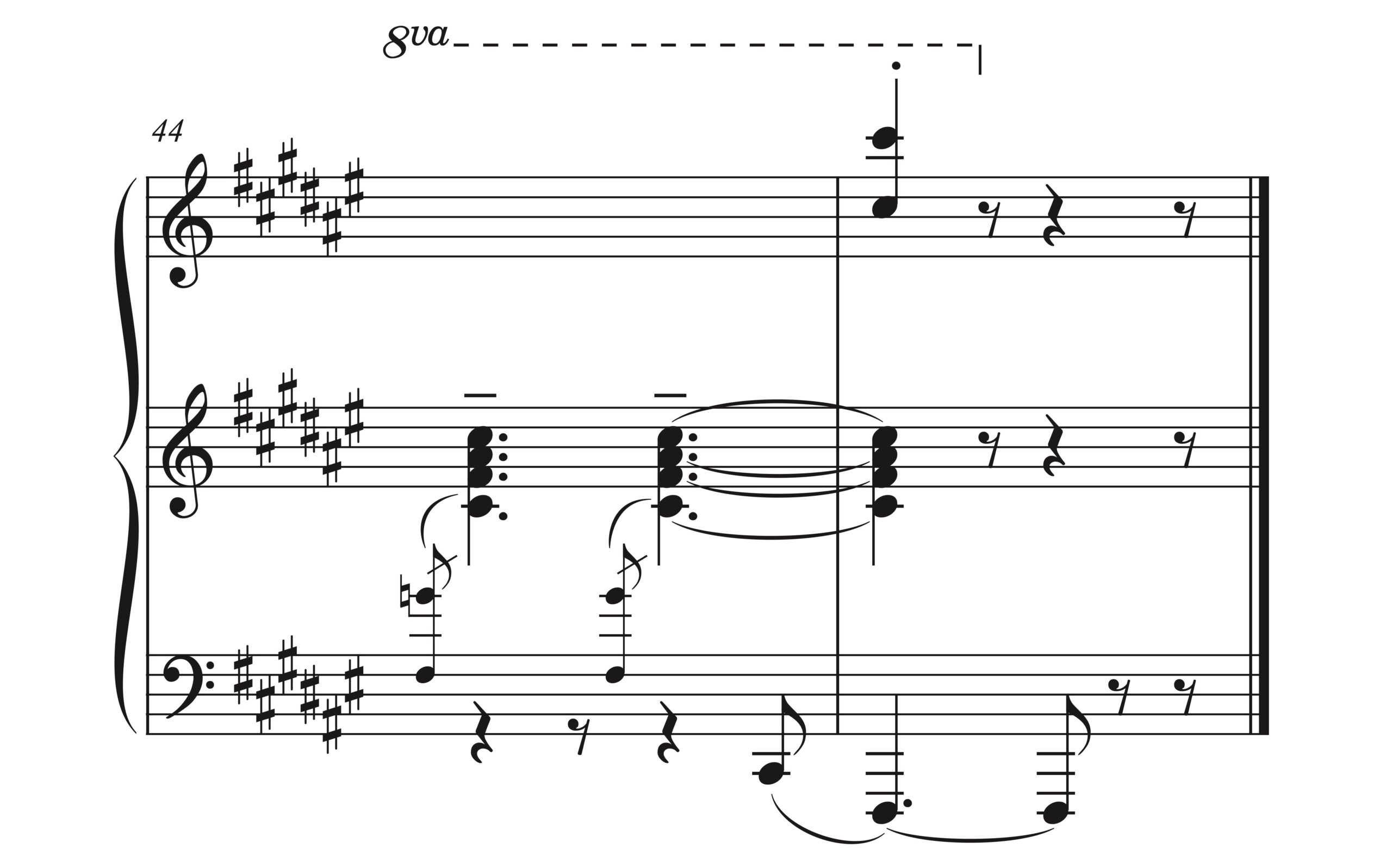

‣ 44. プロコフィエフの特徴的なキメ

以下の2つの例を見比べ弾き比べてみてください。

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、145小節目)

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第3番 古い手帳から イ短調 Op.28」

譜例(PD作品、Finaleで作成、152小節目)

楽譜の見た目には少し差がありますが、出てくるサウンドはかなり似ています。少なくとも、作曲上の発想はほぼ同じです。「見得を切るような」と言ったらいいでしょうか。それか、任侠映画だったらグサッといくところでしょうか。

いずれにしても、中盤以降のラストへ向かっていく前に配置されており、一種の段落付けになっています。

こういったような作曲家が別の作品でも繰り返し使う特徴というのは、探すと意外に多くあるものです。

ちなみに、上記の2つのソナタには他にも共通する特徴がいくつもあります。「単一楽章制ソナタである」というのはもちろん、音楽的技法上の特徴も。

例を挙げておきます。やはり、作曲の発想はほぼ同じものと考えていいでしょう。

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、145小節)

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第3番 古い手帳から イ短調 Op.28」

譜例(PD作品、Finaleで作成、152小節)

► J. 見落としやすいポイント

‣ 45. 楽曲の終わりの音価に注意する

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

譜例(PD作品、Finaleで作成、44-45小節)

譜例は楽曲の一番最後です。

最終小節の音価に注目してください。各段ごとに違う音価が指定されており、バスのみが長く残るようになっています。このような表現はオーケストラ作品では当然のように行われるのですが、ピアノ作品となるとこの辺りの区別がいい加減になってしまいがち。

「一部の声部が消え入っても、別の声部が残る」という立体的な音楽表現が求められているのであって、そこが美しさでもあるわけです。ダンパーペダルで一緒くたにしてしまわないようにしましょう。

すべての音が出し終わったからといっても、まだまだ油断はできません。

‣ 46. 小節線がなくても音価は意識する

一部分のみ小節線が取り払われている記譜を目にすることがあるはずです。

ショパン「エチュード(練習曲)嬰ハ短調 Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

・カデンツァ的場面

・レチタティーヴォ的場面

などでよく見られる記譜であり、「拍節にとらわれ過ぎないで欲しい」という意図もあるのでしょう。

ただし、そこが落とし穴でもあります。完全に拍節通りに弾く必要はありませんが、あまりにも変形させてしまっている演奏を耳にします。

ショパンは小節線を書きませんでしたが、音価は指定しました。したがって、多少なりともそれを意識しておかないと音楽の骨格が無くなってしまいます。例えば、この譜例のところでは4分音符のカウントを体内で意識しておきましょう。

骨格を把握したうえで多少自由に演奏するのはOKですが、その順番を入れ替えてはいけません。

‣ 47. かえりの音型に気持ちを乗せる

グラナドス「ゴイェスカス より 愛と死(バラード)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、2-5小節)

このような音型では、「行き」はカンタービレに歌えていても「かえり」で意識が抜けてしまいがちです。譜読みの段階から、カギカッコで示したかえりにも気持ちを乗せましょう。

メロディの場合だけでなく、伴奏音型においても意識すべきです。例えば、以下のような分散和音によるもの。

ショパン「エチュード(練習曲)変イ長調 Op.25-1 エオリアンハープ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、7-8小節)

このような伴奏型では、必ず「かえり」もしっかりと聴いて、「うわべだけ何となく指でかすった」という風にならないように気をつけましょう。

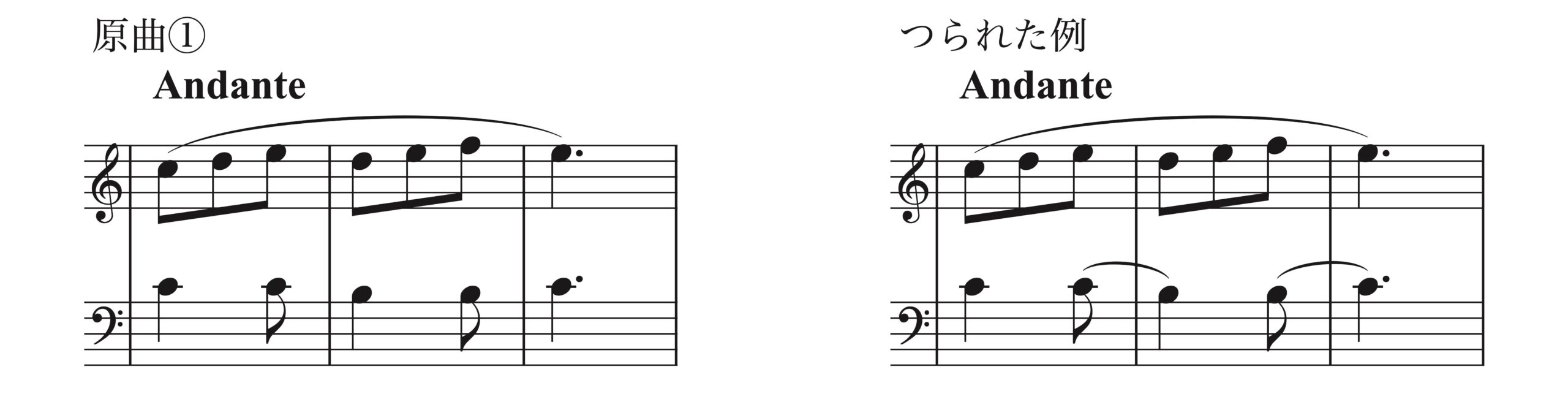

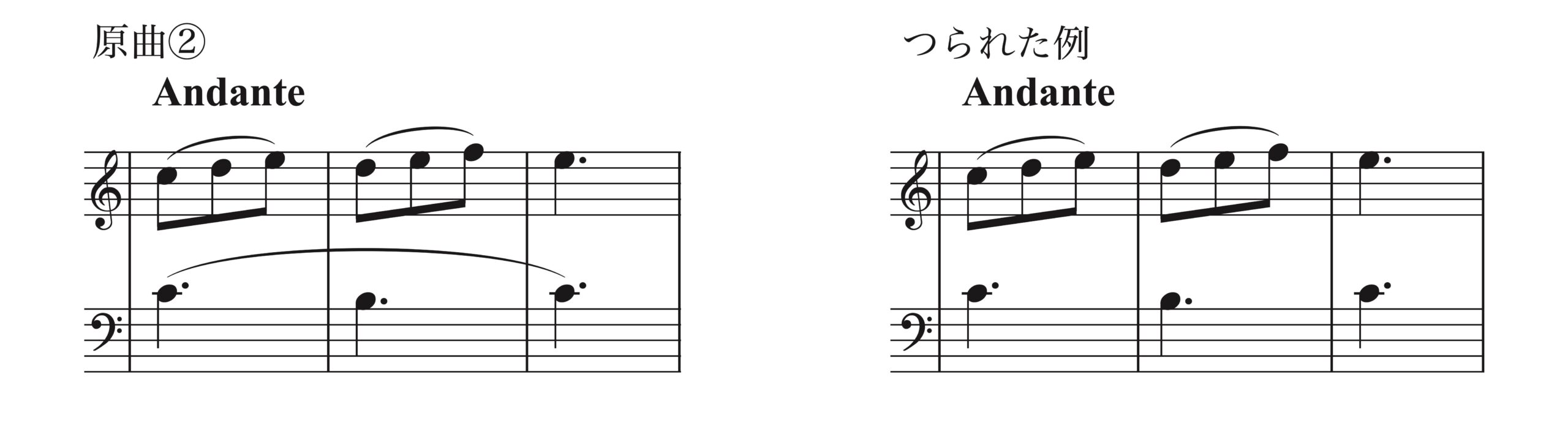

‣ 48. もう一方の手につられて、ニュアンスを間違えない①

(譜例1)

左側の譜例が原曲だとします。右手の旋律にはスラーが書かれていますが、左手にはスラーが書かれていません。

このときに本当によく聴かれるのが、右側の譜例のように、同音連打ではないところにスラーがついてしまっている状態。もう一方の手につられてしまっているわけです。

つられてしまい方は演奏者によって様々ですが、以下のような例も見受けられます。

(譜例2)

先程と少し変えました。左側の譜例が原曲だとします。

右手に出てくる1小節ごとかけられたスラーを意識するあまり、右側の譜例のように左手のスラーを忘れてしまい、小節毎に切ってしまう演奏も。反対に右手のスラーを意識できていなければ、左手につられて右手の全小節にスラーをかけてしまうかもしれません。

どうしてこんなことを書いているのかというと、音が間違っているわけではないので自分では気づきにくいからです。ある程度学習が進んだ方にも見受けられる問題点の代表的なものです。

両手に別々のニュアンスが割り当てられているときには、一方にもう一方がつられてしまわないように注意する。これはシンプルな作品であっても気をつけるべきポイントです。

‣ 49. もう一方の手につられて、ニュアンスを間違えない②

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、14小節目)

ここでは、上段が裏打ち中心の8分音符で下段が4分音符ですが、上段に釣られて下段まで8分音符にしてしまっている演奏を耳にします。

そのほうが弾きやすいのは確かですが、音楽自体が変わってしまうので気をつけましょう。

► K. その他の楽曲理解

‣ 50. 楽器の特性をカヴァーするための内声オクターヴ奏法

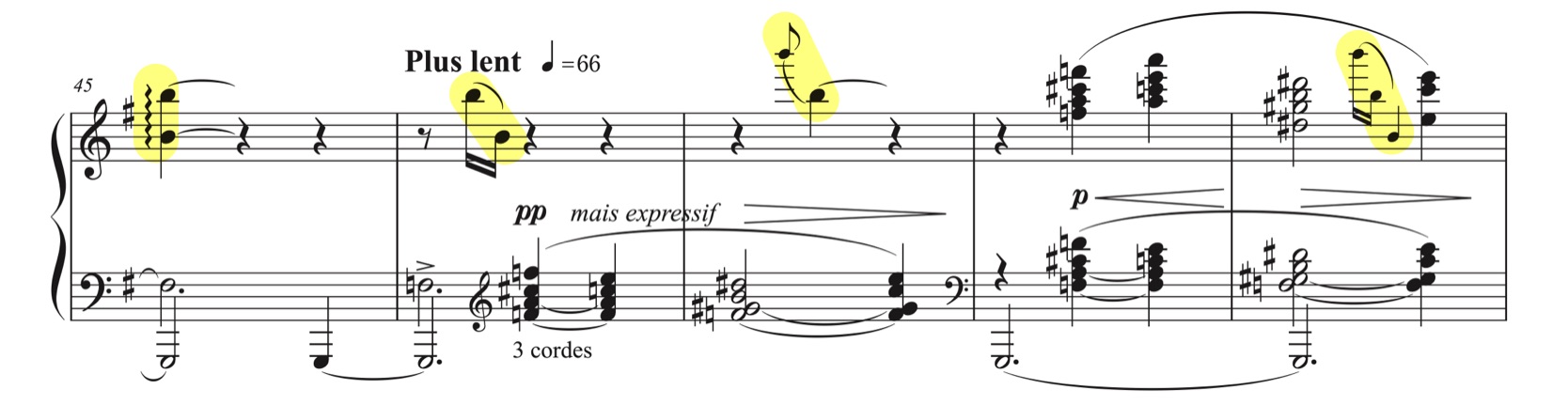

ブラームス「6つの小品 より ロマンス ヘ長調 Op.118-5」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

ここでは黄色マーカーで示した下降ラインのメロディが重要ですが、それと同じくらい、黄緑マーカーで示した内声のメロディも重要です。よく見ると、黄色のメロディの発音打点では必ず黄緑のメロディも発音しています。

ピアノという楽器はその楽器の特性として音が減衰します。したがって、このように同時発音される場合は、余程内声を際立たせない限り、音域が上にあるトップノートばかり聴こえてしまう傾向は否めません。

ただし、ここではブラームスによる書法の工夫がされていて、内声で演奏される黄緑のメロディはオクターヴユニゾンで補強されています。したがって、通常の感覚で弾くだけで黄色、黄緑のそれぞれのメロディがどちらも聴こえてくるのです。「ピアノという楽器の特性をカヴァーするための内声オクターヴ奏法がとられた例」と言えるでしょう。

内声の「主役の」メロディがオクターヴユニゾンで演奏される例は、他の作品でもたくさんあります。しかし、上記の例のように二つのメロディをどちらも大切な要素として扱ったうえで、それらのバランスをとることにオクターヴユニゾンが活きている例は意外と少ない印象です。

‣ 51. 上行型の半音階は、消え入るのに適した表現

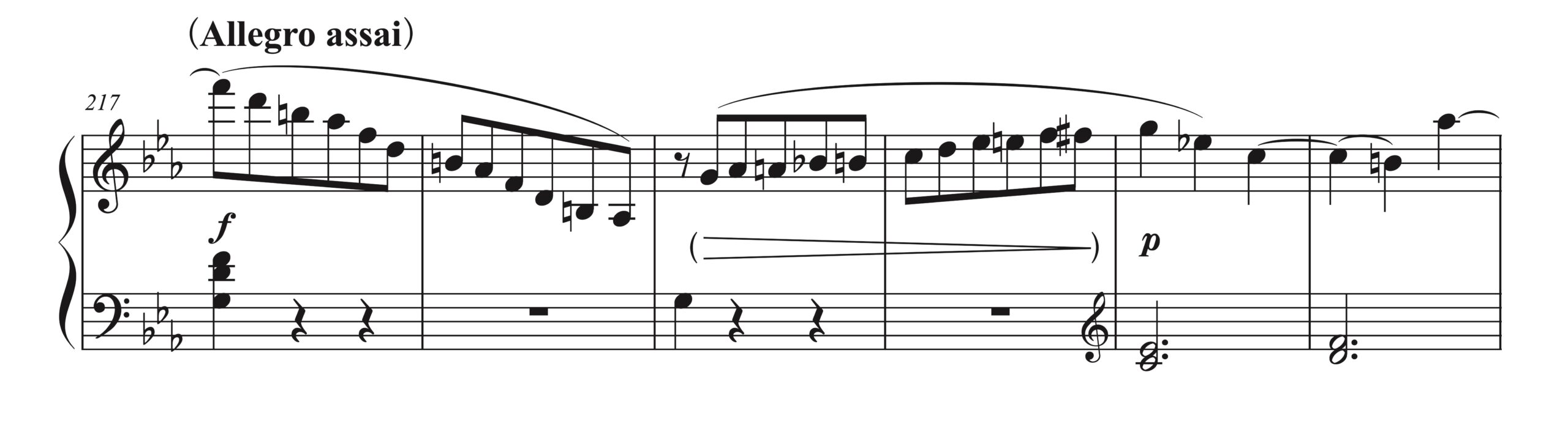

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、217-222小節)

217-218小節では分散和音が下行型で奏されますが、219-220小節では半音階が上行型で奏されます。まずは、このような対照的な表現がとられていることを意識してください。

ここで問題になるのは、221小節目の p へどうやってたどり着くかということです。

カッコ付きデクレッシェンドの松葉は筆者が補足したものです。原曲にはこれが書かれていないので、「subitoで p にするのか?」ということになりそうですね。しかし、半音階を見てみると、p のG音へたどり着く前に一瞬の時間をとることができません。それに、スムーズにG音まで流れ込んでいるので、音楽的にsubitoで表現するとギクシャクしてしまうでしょう。

そこで、「デクレッシェンドの松葉を解釈として補足する」という案が出てくるわけです。

感覚的なものではありますが、上行型による半音階というのは消え入る表現と相性がいいので、デクレッシェンドを自然に聴かせることができます。

例えば、以下のような例があります。

ショパン「ワルツ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、46-48小節)

‣ 52. ささいな音型にも、大抵関連性が隠されている

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第1楽章」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、19-23小節)

カギマークで示したところを見て下さい。

この2小節には、どんな意味があると思いますか。

正直、「次のEs-durを導くための挿入」という程度の役割で、それほど大きな意味があるとは言えないでしょう。しかし、この部分が後々の素材のもとになっていることには注目しなければいけません。

譜例2(同曲の78-81小節)

79-80小節に出てくる音型は、先ほど話題にしていた音型をひっくり返したもの。二つに分割して、蝶番(ちょうつがい)のように提示部と展開部のつなぎとして活用しています。

このように、「ささいな音型にも、大抵関連性が隠されている」ということを踏まえたうえで譜読みをするようにしてみましょう。特に、力のある作曲家が作った古典的な作曲法がとられている作品では、こういった関連性はより濃厚になります。

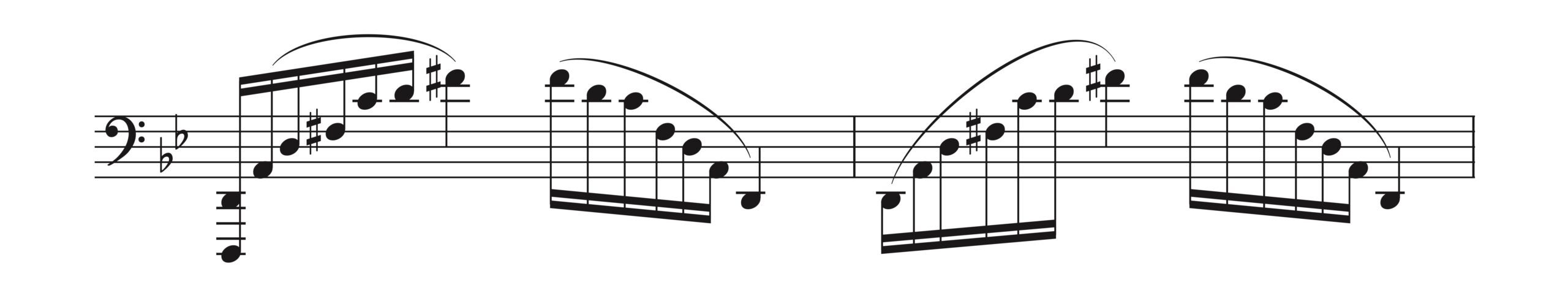

‣ 53. 共鳴音で表現したドミナント

シューマンの組曲に、注目すべき和声表現がでてきます。

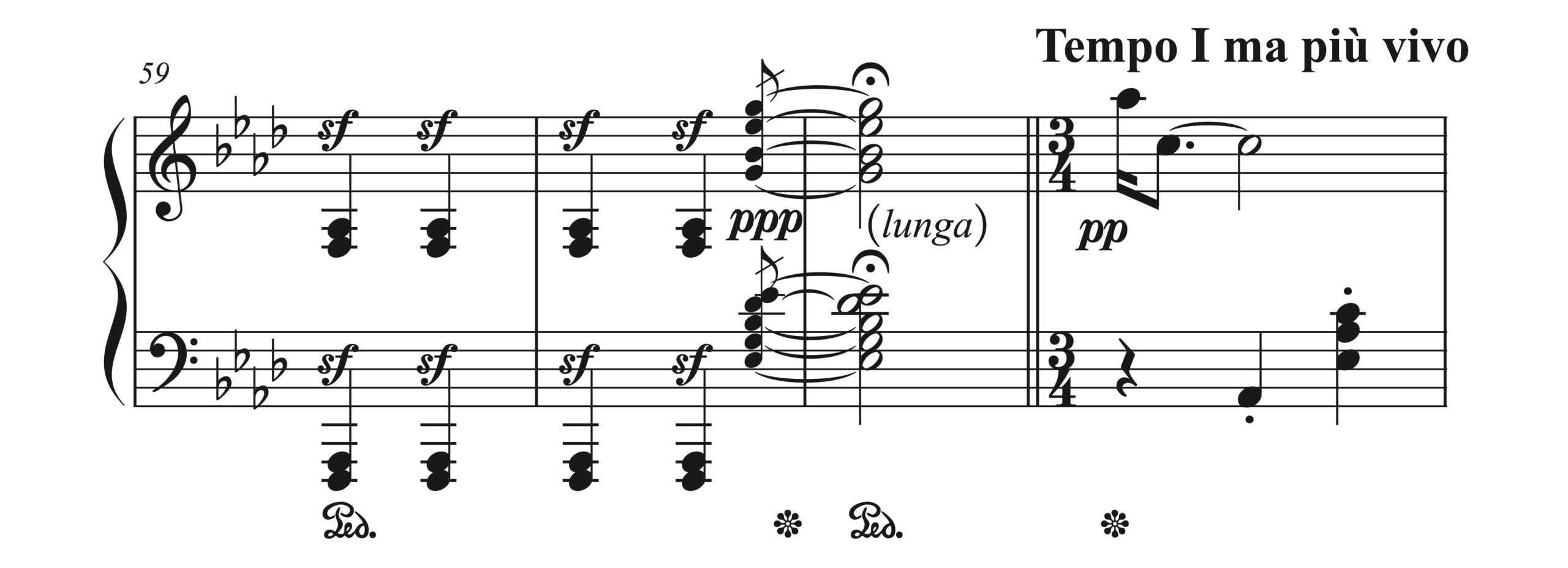

シューマン「謝肉祭 より ドイツ風ワルツ – 間奏曲(パガニーニ)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、59-62小節)

ここでは、sf による4回の強打の直後、小音符の音を静かに ppp で押さえます。押さえた後にダンパーペダルを離すと、鍵盤を下ろしている小音符に対応する弦が共鳴します。

ダンパーペダルを踏むとすべてのダンパー(弦の響きを止めている部品)が弦から離れます。一方、鍵盤を下ろしているあいだはそれらの鍵盤に対応するダンパーのみが弦から離れる仕組みになっているので、ダンパーペダルの使用をやめても打鍵している鍵盤に対応するダンパーのみは弦から離れっぱなしに。したがって、それらの部分が共鳴するのです。

このように残される音はかすかに響くレゾナンス(共鳴)なのですが、その特徴的な余韻を聴かせることだけがシューマンの狙いなのではありません。

かすかに響く共鳴音が、62小節目から戻ってくるAs-durの主和音に対する属七の和音になっているのです。戻ってくるワルツを導くために確信犯的に作られた和音であり、それがシューマンのもう一つの狙いでしょう。

全く曲調の異なる二つのセクションを関連性を持たせたままつなげる効果があり、音色面ともあわせて注目すべき和声表現と言えるでしょう。

‣ 54. あえて空虚な響きにして、色彩を聴衆に判断させる表現

スクリャービン「24の前奏曲 変ロ短調 Op.11-16」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

最後に3回連打される和音を見てください。主音と第5音しかなく第3音が含まれないため、空虚な響きがします。

空虚な響きを作ってしまうと全体の中でその部分が浮いてしまい、バランスを欠くため、和声学では、原則、ヴォイシングに第3音を含めるように習います。しかし、この譜例の和音ではあえて第3音が抜かれています。どうしてなのでしょうか。

理由は大きく二つ考えられます:

・空虚なサウンドそのものを聴かせたかった可能性

・色彩を聴衆に判断させることを狙った可能性

(再掲)

最後の和音連打に入る前を見ていると、上段、下段のどちらにもDes音が出てきています。

したがって、普通に考えると、最後の和音に第3音が抜けていても直前のDes音が耳に残っているので、「B Des F(ドイツ音名)」という短三和音のイメージが頭に残るはずです(コードネームでいう、B♭m)。

一方、曲尾で同主長調の和音を借りて終わることも多い教会音楽などに親しんできた聴衆には、「B D F(ドイツ音名)」という長三和音のイメージが浮かぶ可能性もあります(コードネームでいう、B♭)。

つまり、スクリャービンがあえて和音から第3音を抜いたことで、聴衆は各々、長三和音にも短三和音にも聴くことができるのです。

中には、第3音は鳴っていないものとしてそのまま受け取る聴衆もいるでしょう。

このように、聴き方の可能性を広げる書法でもある第3音を抜くやり方。楽曲理解を深める引き出しの一つにしてください。

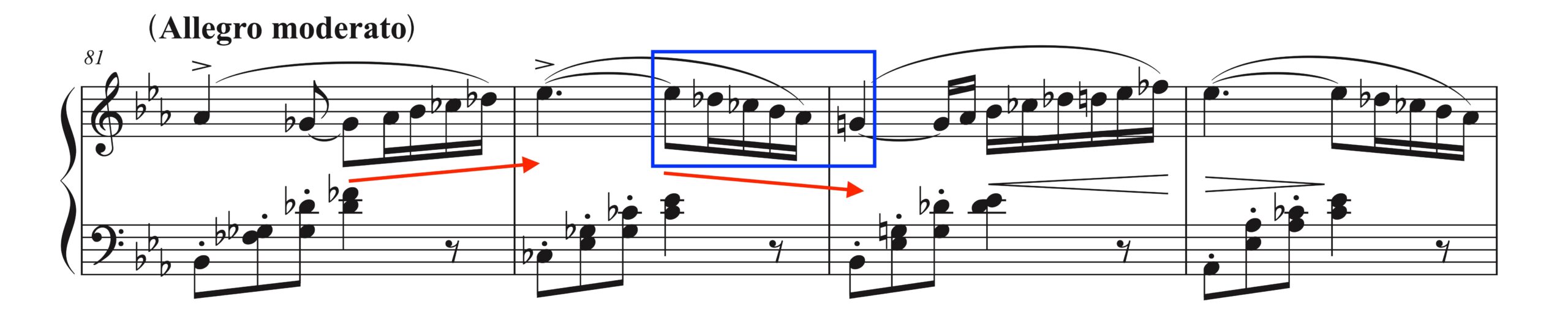

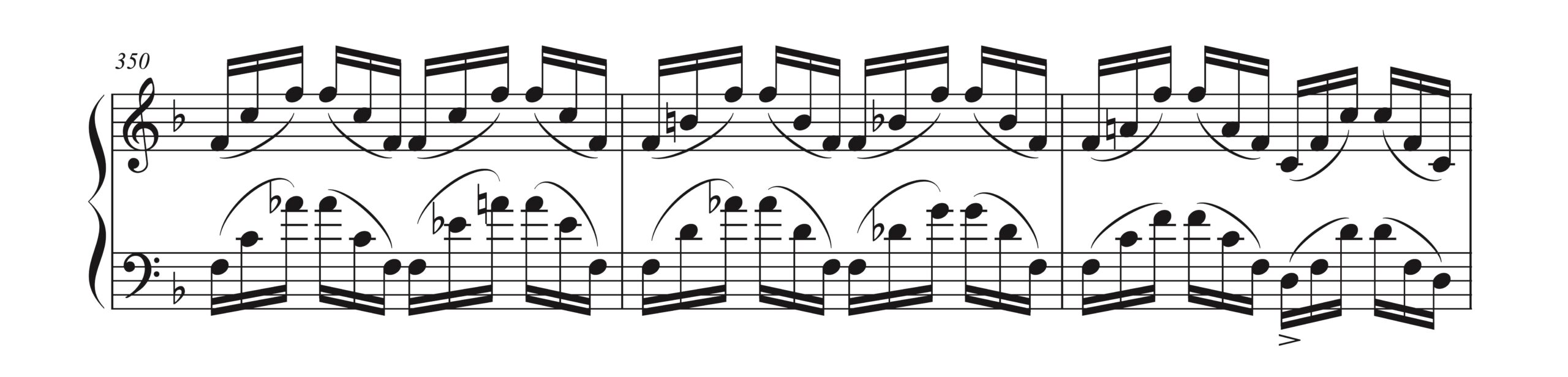

‣ 55. 2種のメロディが同時に出てくる表現

取り上げたいのは、単純に2種のメロディが同時使用されているだけでなく、それが構成上大きな意味を持っているもの。

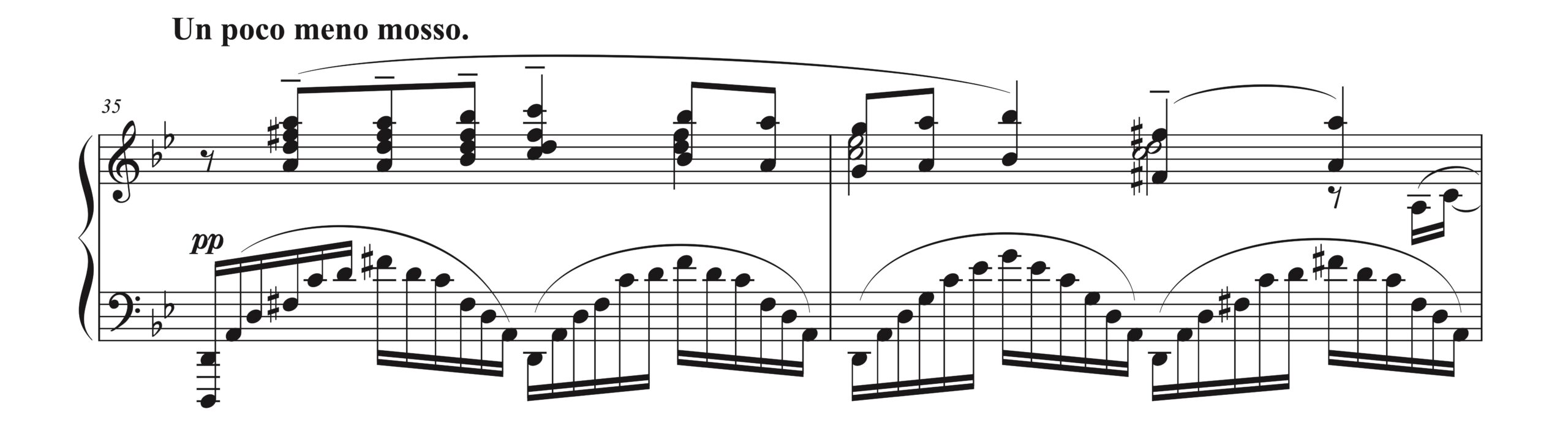

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、73-80小節)

ここでは、下段にトリオ(ミュゼット)に入ってから続いているメロディを残しつつ、上段に曲頭のメロディが再現されます。

81小節目以降が9小節目からの部分に対応していることを考えると、73小節目からは、すでに再現です。古典的なメヌエットの構成を考えれば分かるでしょう。しかし、下段のメロディが残されているために、構成上は、2つのセクションがオーバーラップされているかのような印象を受けます。

この点が作曲技法面でも構成面でも面白いところです。

どちらも重要な要素なので、73小節目からは両方同じくらいの存在感となるように演奏し、81小節目から上段へ主役を渡すといいでしょう。

‣ 56. 音型に惑わされてバス音の位置を勘違いしない

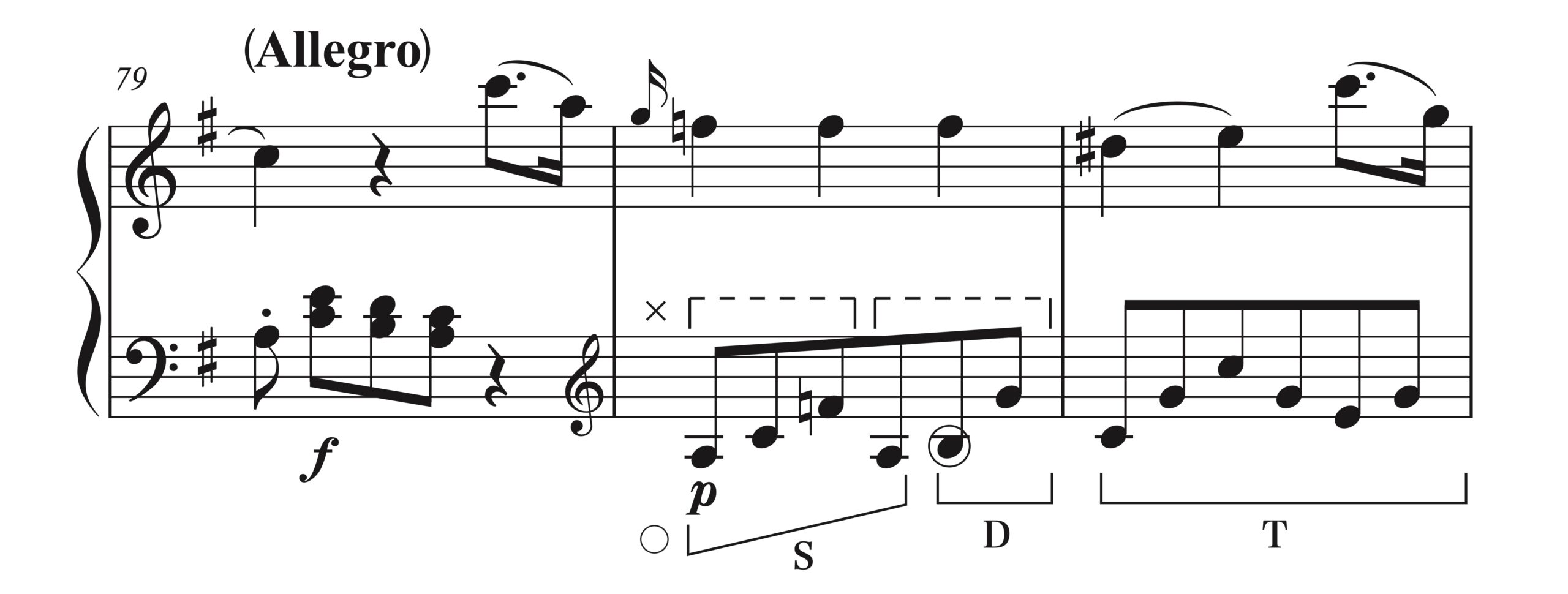

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、79-81小節)

ここでは、左手パートの下側へ実線カギマークで示したように、C-durの「S(サブドミナント)」「D(ドミナント)」「T(トニック)」が形成されています。80小節3拍目で和声が変わるので丸印で示したH音がバス音です。

一方、左手パートの上側へ点線カギマークで示したようにとってしまうと、バス音と勘違いしたA音が2回強調されてしまい、和声進行が変わってしまいます。

伴奏音型的には惑わされてしまいがちな箇所なので、譜読みのときに注意するようにしましょう。

‣ 57. 舞曲の特徴が部分的に顔を出した表現

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、17-20小節)

「楽式論」にもあるように、古典的なメヌエットでは2拍目にあまり強くないアクセントを持つのが特徴です。

この作品では必ずしも古典的なメヌエットの分類に当てはめられない部分も出てきますが、18小節2拍目のアクセントのように明らかにそれを意識しているであろう部分も見受けられます。

単なるアクセントではなく、古典的なメヌエットの特徴からきているアクセントであるとひらめかなくてはいけません。

舞曲の特徴が近現代の作品へどのように使われているのかについて、注意深く譜読みを進めてみてください。もちろん、本当の古典的なメヌエットの作品であっても楽曲によって様々な顔を持ってはいます。

演奏面についても、少しだけ触れておきましょう。

18小節1拍目はフレーズ終わりなので、ここは大きくならないようにおさめると2拍目が相対的に強調されます。2拍目自体はアクセントを「強く」と考え過ぎずに「重みを入れる」と捉えて音を出すと、楽曲の雰囲気を活かす強調になるでしょう。

19-20小節も同様です。

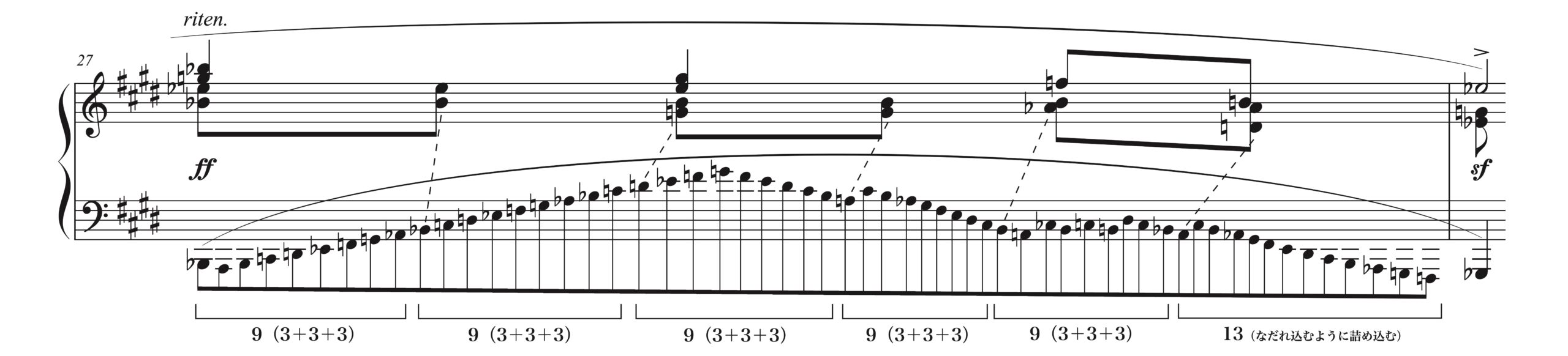

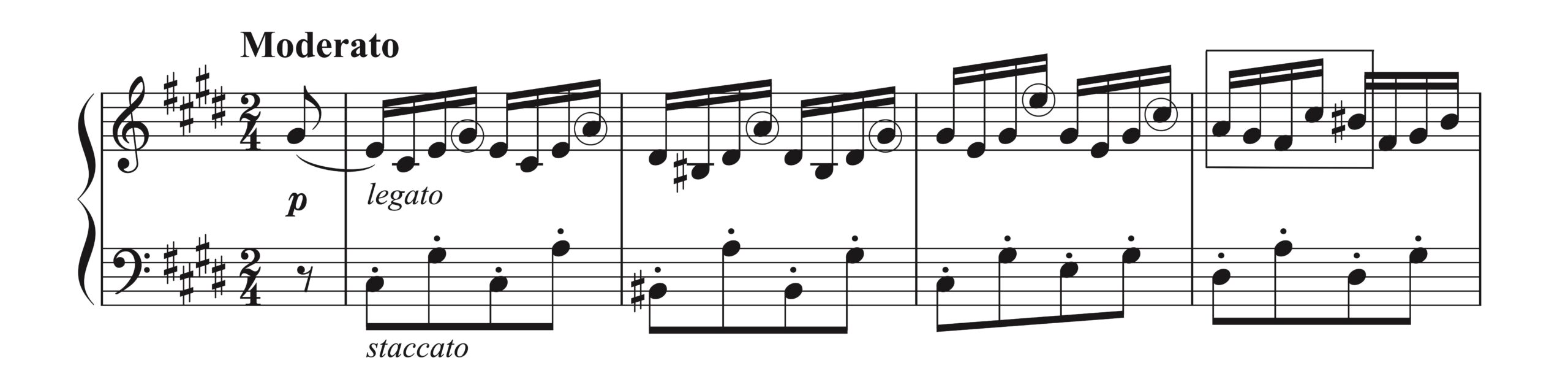

‣ 58. 構造を示した、スケールの中に出てくる音の連打

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、26-28小節)

原曲には点線スラーは書かれていません。細分化した構造を示すために補足したものです。

その見極めのポイントは、スケール中に出てくる音の連打。

スケールの中に突如現れる同音連打という「突っかかり」は大きな目印であり、一つ目の音が前からの流れの終わりの音で、二つ目の音が、次の流れの始まりの音です。

このように考えると:

・26小節目は「4分音符+2分音符」

・27小節目は「4分音符+4分音符+4分音符」

のようにとらえるべきだと分かります。それを踏まえたうえで、全体は大きく一つの流れの中で弾くイメージを持つといいでしょう。

あるパッセージがどのような構造になっているのかを見抜くことは、楽曲理解のためには欠かせません。「スケールの中に出てくる音の連打」というのを一つの見極めポイントとして覚えておきましょう。

この緩徐楽章はソナタ形式になっており、譜例の部分は提示部の後半です。再現部の対応する部分は「スケールの中に出てくる音の連打」の位置に変更があるので、比較検討してみてください。それをしたうえで弾いたり音源を聴いてみたりすると、構造の違いがどのように音楽の聴こえ方へ変化を与えているのかについて理解することができます。

‣ 59. 音の特性をイメージに結びつける

「定位(パン)」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。これはごく簡潔に言うと、「空間のどの位置から音が聴こえてくるのか」ということです。

例えば、オーケストラなどを聴いていてオケ中ピアノが客席から見て左側に位置している場合は、「ピアノの定位は左側に寄っている」ことになります。

・ダイナミクス

・音色

・それらにまつわる遠近感

などを駆使して、演奏会場というハコの中にいかに定位のバランス良く音楽的におさめるかということを、指揮者も含む演奏家が追求しているわけです。

もう一つ覚えておくべきことは、「低域は定位があいまいになる」という音響学的な事実についてです。

実際に超低音を聴いてみると分かるのですが、楽器などの発音体が左に振られていても、その音は左から聴こえてくるというより「どこから聴こえてきているのか分からない」という感覚で受け取ることになります。

ここまでを踏まえたうえで、ピアノの話題へ移ります。

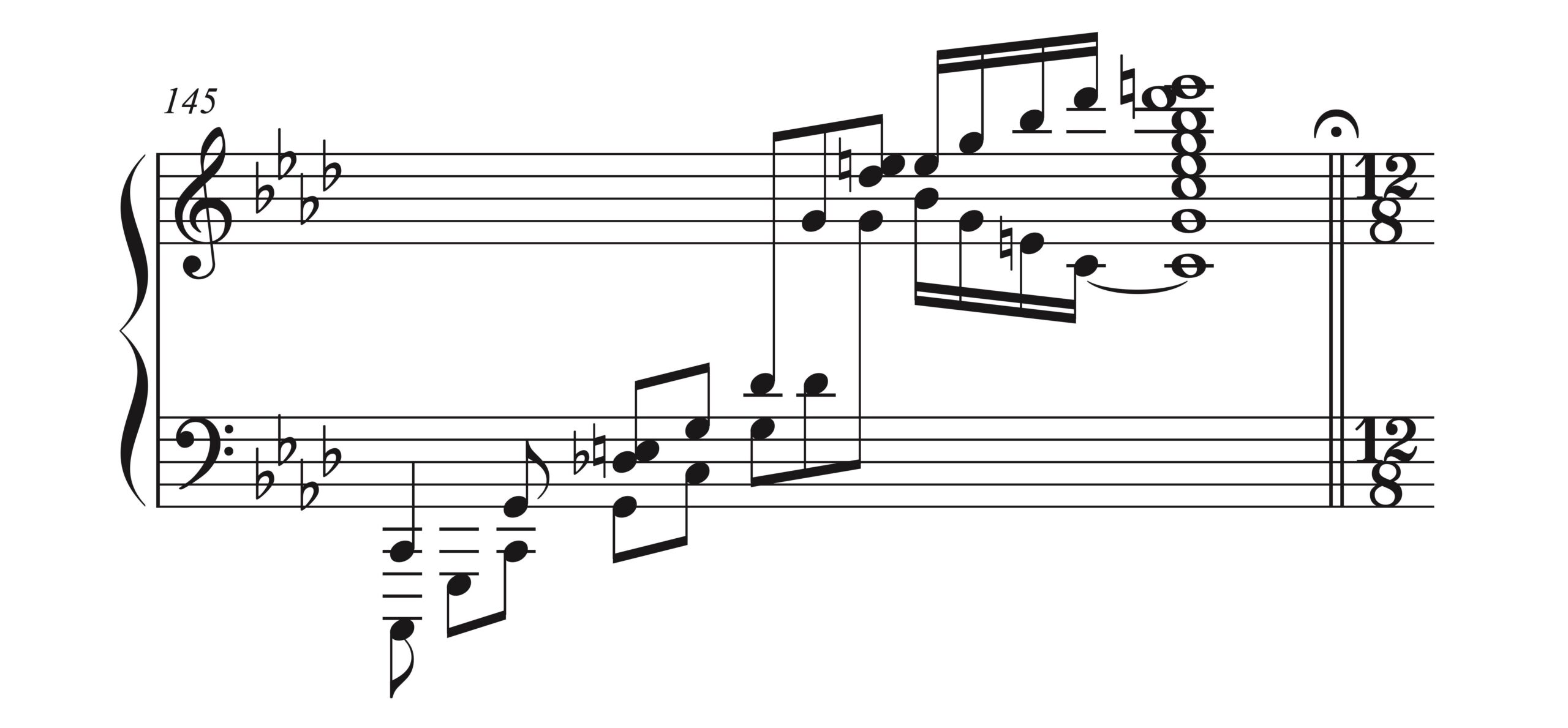

リスト「バラード 第2番 ロ短調 S.171」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ここでは、「低域は定位があいまいになる」という音の特性をイメージに結びつけてみるのは一つの良い方法です。つまり、この最初のうねりを「どこから音が聴こえてくるのか分からないイメージ」を持って演奏するということです。そのように考えると、少なくともこの作品においては楽曲自体のストーリーともマッチしますね。

本項目の定位の話以外にも音には特性があります。例えば、ピアノの高音における減衰の速さとか。そういったことに着目して、「音の特性をイメージに結びつける」ということを考えてみてください。そうすることで、闇雲にさらっているだけでは気づかない着想にたどり着くことができるでしょう。

‣ 60. 強弱と同時にフレーズも示すデクレッシェンド

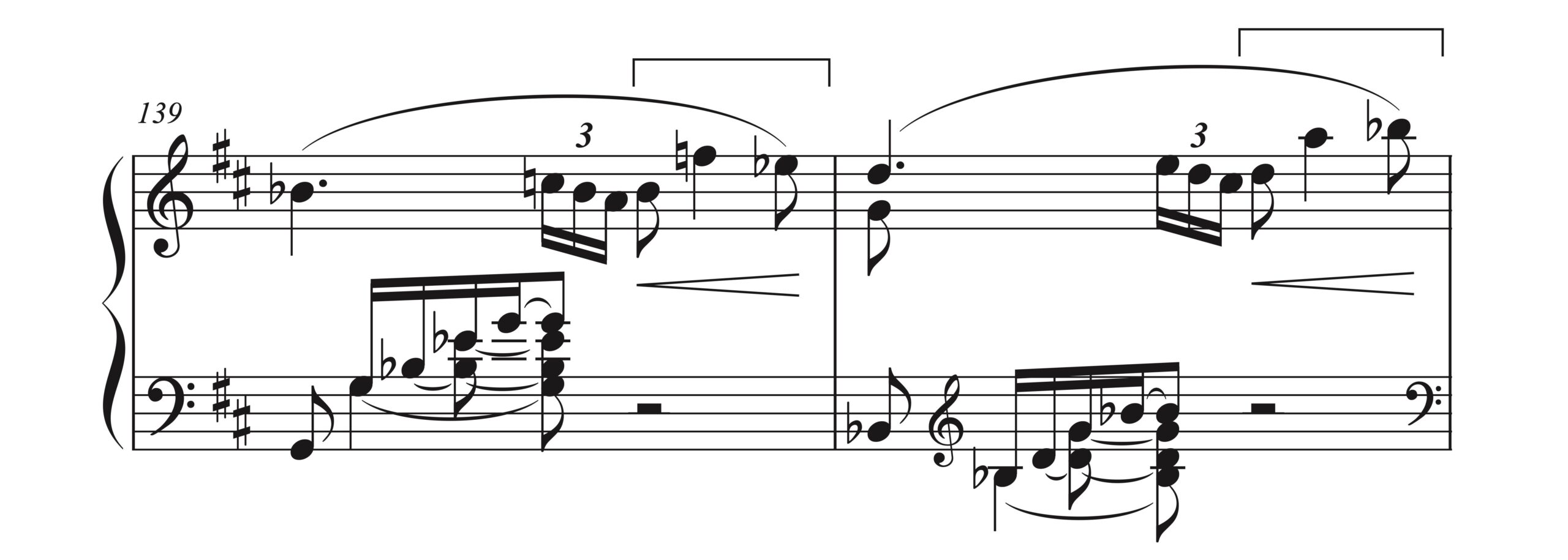

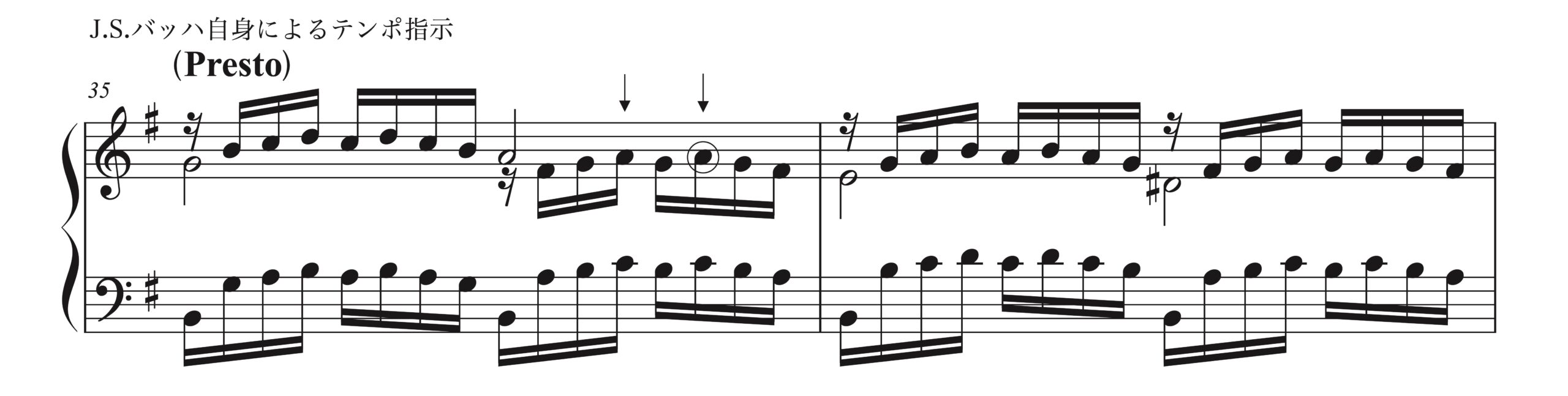

シューマン「ピアノソナタ 第2番 ト短調 Op.22 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、192-195小節)

デクレッシェンドの松葉が書かれていますが、意味としては「強弱と同時にフレーズも示すデクレッシェンド」と思ってください。

16分音符4音でひとかたまりになっている音型は、この楽曲の特徴の一つ。それらすべてにデクレッシェンドが書かれているわけではないからこそ、譜例のような書かれているところでは、そのフレーズ感と強弱を表現してあげなくてはいけません。要するに、1音1音同じ強さでダダダダダダダダってならないように弾く必要があるということです。

ここでのデクレッシェンドは高速で何度も連続するので、そのまま表現しようと思うと意外と弾きにくいでしょう。

ちょっとしたコツがあります。

各4音ずつのはじめの音だけを少し強調して、その打鍵アクションの中で残りの3音も弾いてしまうようにする。4音ワンアクション。そうすることで、デクレッシェンドのニュアンスは残したままでフレーズと強弱を表現できますし、演奏も格段にやりやすくなります。

‣ 61. 伸ばしているべき音を再打鍵しなければいけない時の対処法

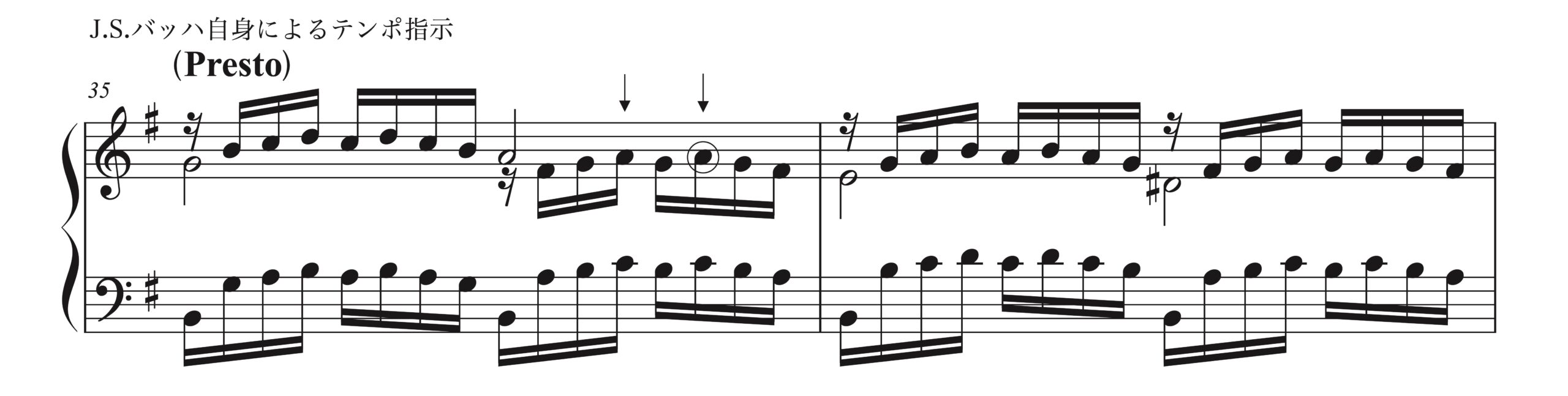

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、 35-36小節)

35小節3-4拍目を見てください。

楽譜上、2分音符でA音がのびています。しかし、矢印で示した2箇所でもA音が出てきますね。

・ダンパーペダルを使うと濁ってしまうので、その解決法は不可

・ソステヌートペダルは、細かく動いていて仕込むタイミングがないので不可

では、どうすればいいのでしょうか。

難しく考えなければすぐに答えは出てきます。

対処法はシンプルで、丸印で示したほうのA音を弾いたら、そのまま、その打鍵状態を小節いっぱいキープしてください。つまり、「再打鍵したものを、2分音符が伸びているものとして扱い直す」ということです。

(再掲)

もう一つの16分音符A音もキープしたいところですが、テンポが Presto(J.S.バッハ自身によるテンポ指示)ですし、次にまたすぐA音が出てくるので、ギクシャクしないためにも丸印をつけたほうだけでいいでしょう。

再打鍵したものをキープすることをしなければ、作曲家が書き残した2分音符が伸びている効果を無視してしまうことになります。このような場面が出てきたら、楽曲の前後関係を踏まえたうえで、できる限りキープを検討するようにしてください。

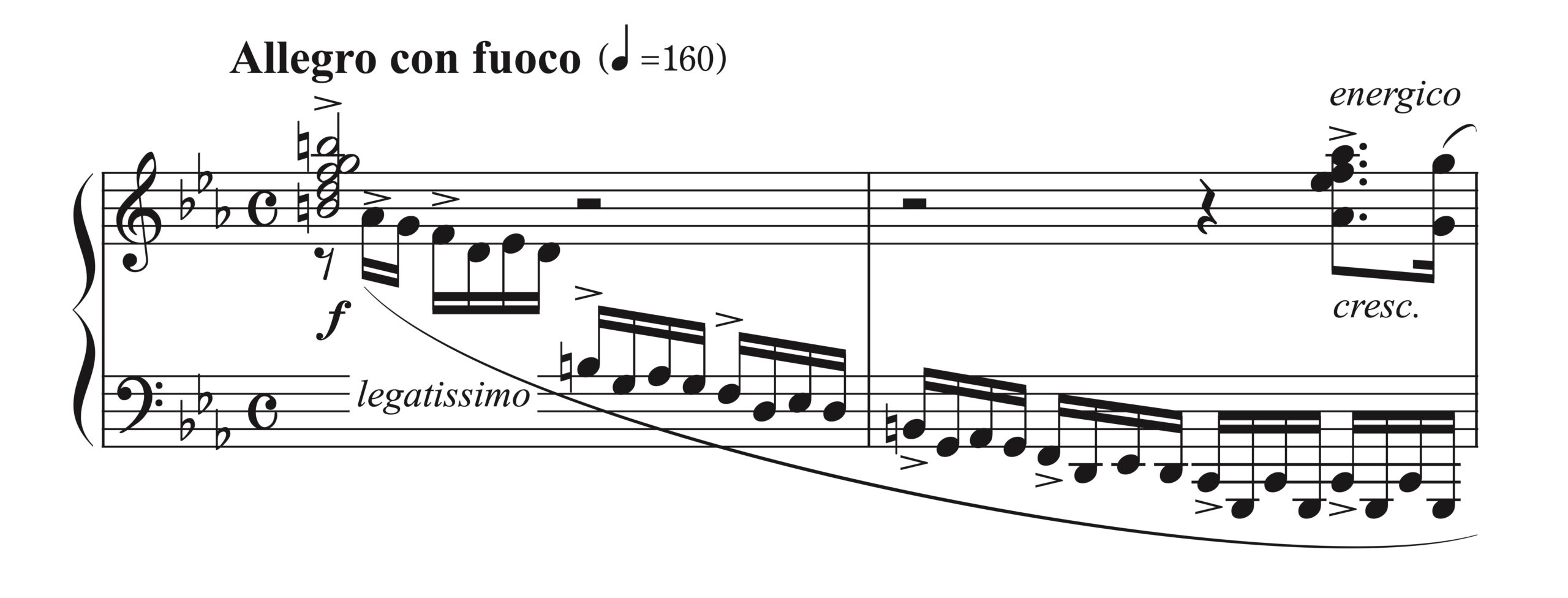

‣ 62. 音楽の流れを変えるきっかけを読み取る

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、109-115小節)

音楽の表現は、伴奏型に大きく左右されます。

再現部第2主題から刻む伴奏型が続いてきましたが、譜例の最初の109小節目からは、伴奏型が変わったことで横流れが強調された表現に変化します。そして、113小節目の丸印で示した和音がきっかけで114小節目からアルベルティ・バスが始まり、横流れになっていた音楽を引き締めて、テンポは変わらずとも音楽がさらに動き出します。

この丸印で示したような、音楽の流れを変えるきっかけをきちんと読み取りましょう。

提示部の同所を見てみると、ダウンビートを示すこのきっかけの和音は譜例で示した再現部にしか出てこないことが分かります。聴き比べて、たった一つの和音による表現の大きな違いを確認してください。

‣ 63. 主でない声部もウタにする

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、40-43小節)

カギマークで示した部分は、上段で演奏されるメロディとハモリになっている動きであり、言ってみれば「従」の役割。「主」ではありません。しかし、メロディックなラインになっているので、「主でないこの声部もウタにする」という意識を持って音型に沿った多少のニュアンスをつけるといいでしょう。

上段の速い動きに気を取られたりメロディを歌うことばかりを考えていると、「従」の声部が完全に追いやられて音が鳴っているだけになってしまう可能性があります。

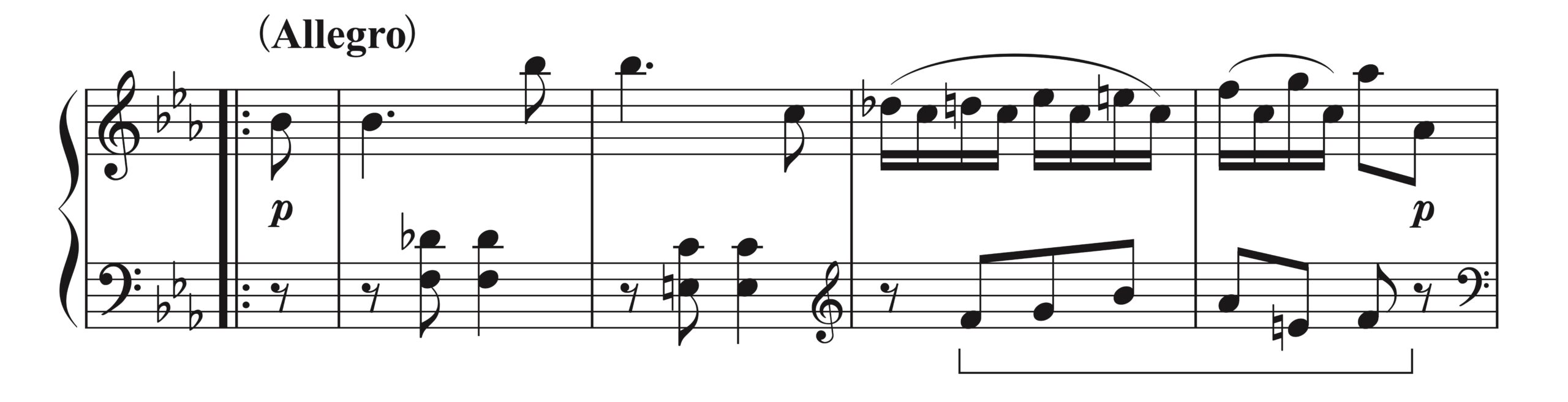

‣ 64. 弦楽器的な音型が使われたピアノ曲

弦楽器的な音型というのはいくつかありますが、そのうちの一つが登場するピアノ曲を例に挙げましょう。

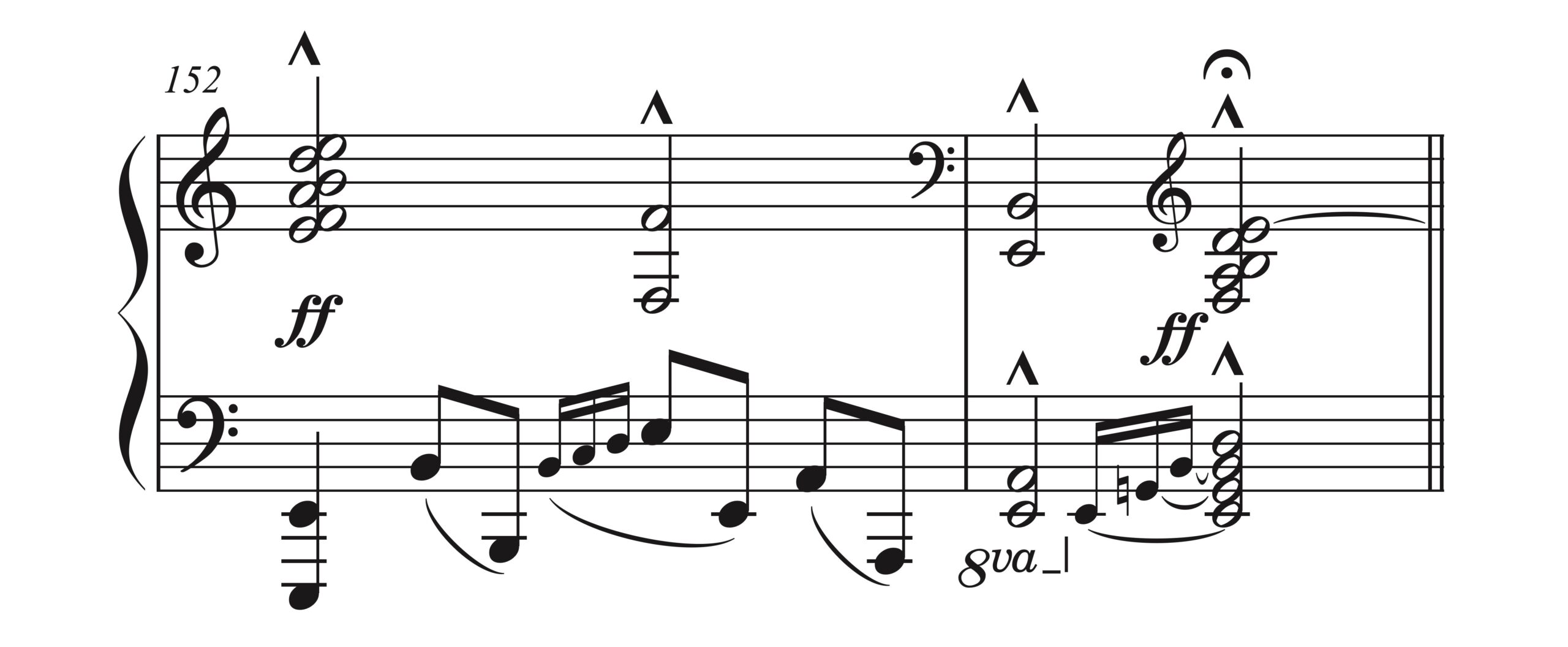

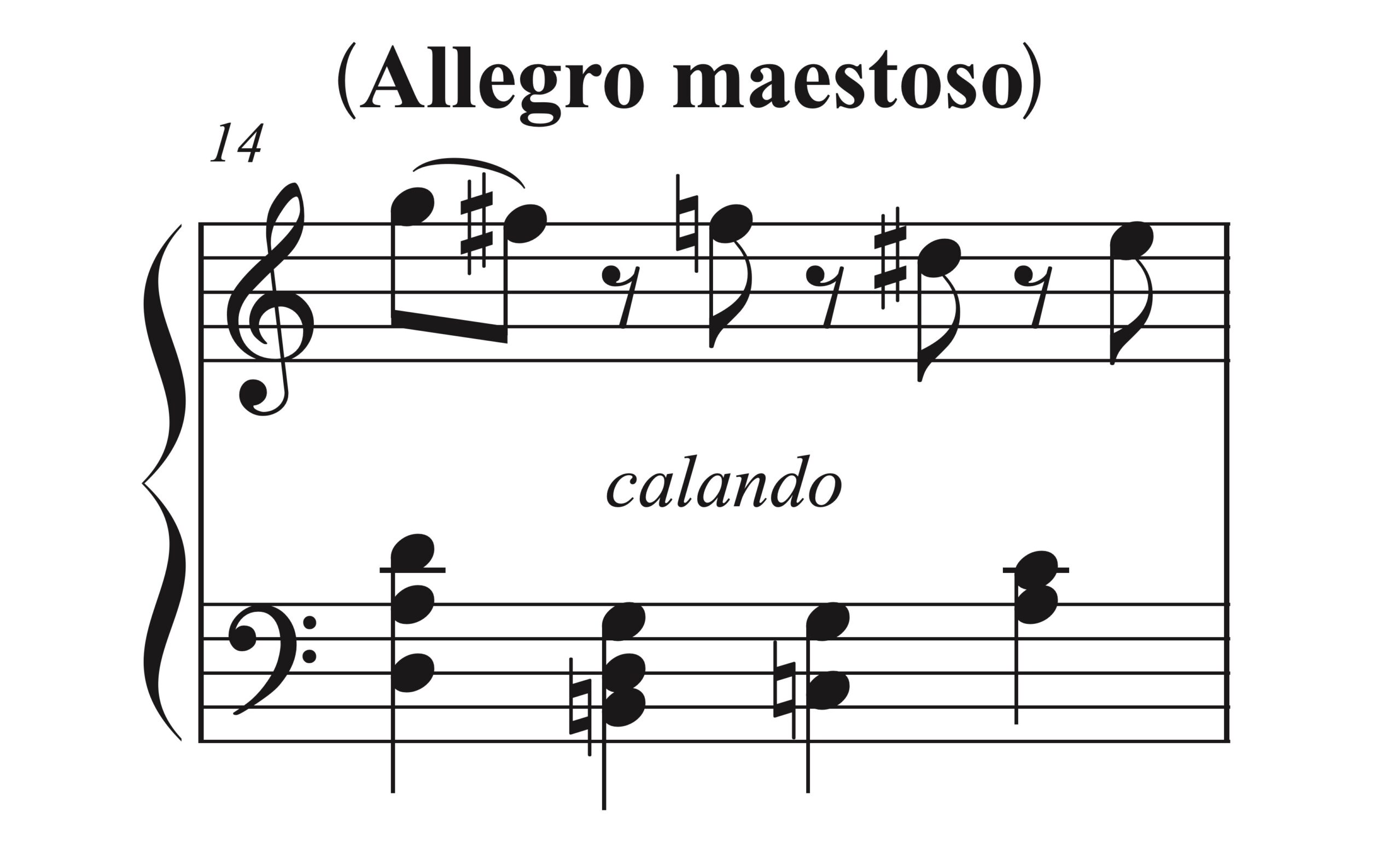

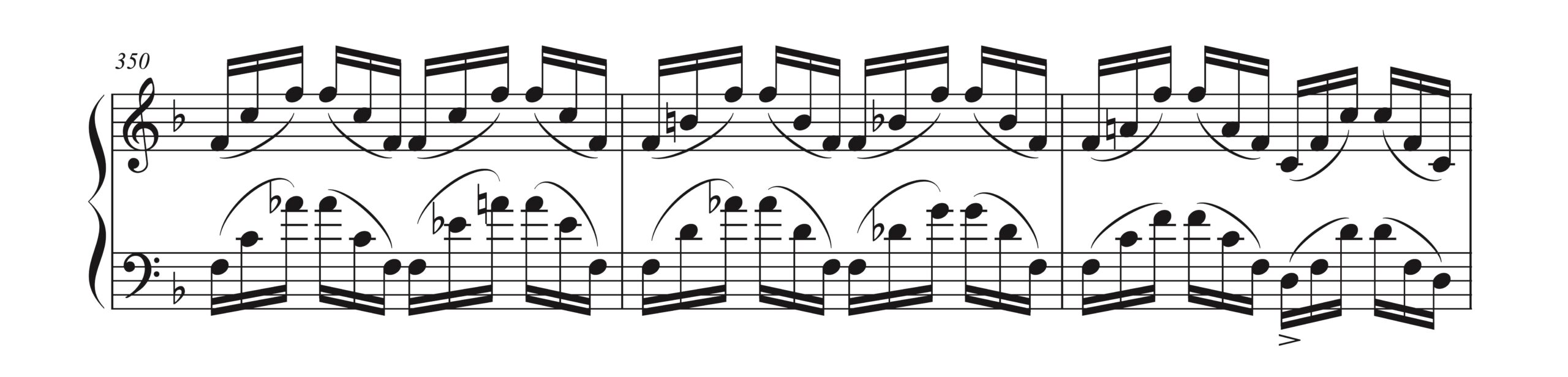

シューマン「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、350-352小節)

このような「同じ形で行ってかえってくるアーチのような音型」というのは、非常に弦楽器的。シューマンは「交響的練習曲 Op.13」などでも、このような音型を用いています。

例えば、ヴァイオリンには4本の弦が張られていますが、それらの弦の並びはアーチ状になっています。すべての弦の上を撫でるように弓をすべらせることで、連続的に4種類の音が発音され、来た道を戻るように弓を動かすと、今度は逆の順番で4種類の音が発音されます。

したがって、弦楽器、例えばヴァイオリンの楽譜では特徴的かつ弾きやすい音型として、以下のような音遣いがよく見られることになります。

ドヴォルザーク「交響曲 第9番 新世界より 第4楽章」2nd Violin パート

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、100-102小節)

4本ある弦のうち端っこの弦を避ければ、3音で行ってかえってをすることもできます。

もう一度シューマンの譜例を見てみましょう。

(譜例)

折り返し地点に出てくるような高速同音連打はピアノが苦手とする奏法でもありますし、「ピアノ的」とは言いにくいパッセージです。しかし、あえてそれをピアノでやることで、他の多くのピアノ曲ではあまり聴かれないようなサウンドが生まれているということです。

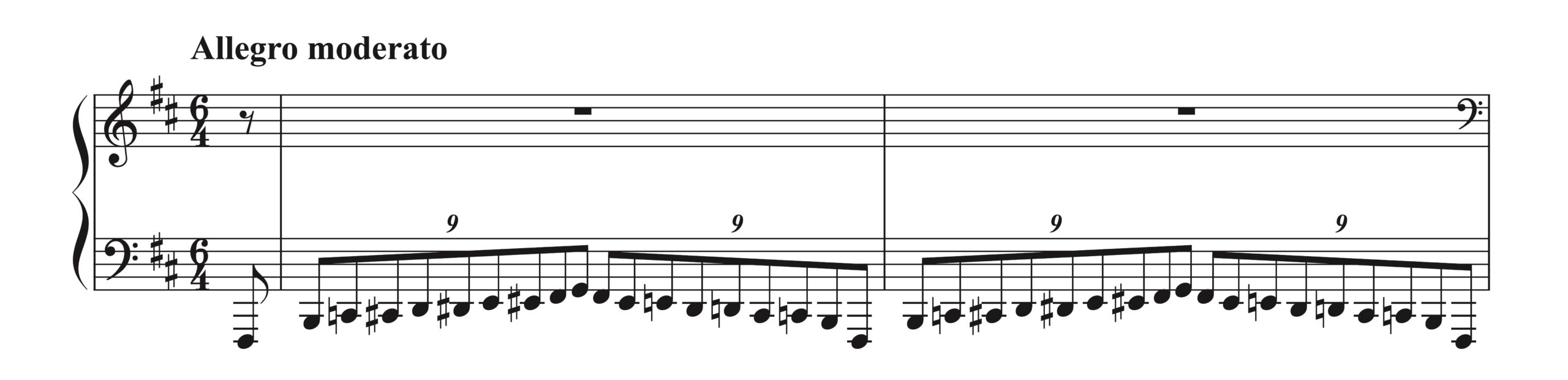

‣ 65. ピアノ独特の音響表現を覚える

ラヴェル「ハイドンの名によるメヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、38-44小節)

H音のオルゲルプンクトの上に不吉な響きをもった不協和な和音が乗ってきて、非常に混沌とした響きが続きます。しかし、42小節目からハイドン(HAYDN)のテーマが顔を見せて、まもなく協和の世界へ戻ります。

不協和の中からハイドンのテーマがグラデーションされてくる、浄化されていくような音楽となっています。

こういった音楽表現は、ピアノならではのもの。多数の楽器がいるアンサンブルであれば管弦打楽器を使っても表現できますが、ソロでこのような表現を出せる楽器は他にはありません。

同じ鍵盤楽器でも、オルガンのような音が減衰していかない楽器では、このようなグラデーション効果は表現できません。強いていえば、ペダルを使ったヴィヴラフォンが似たような効果を出せなくはありませんが…。

ピアノでは以下のような特徴が揃っているからこそ、譜例の箇所のような美しさが出てきます:

・譜例のように幅広い音域を使えて

・チェンバロのような弦をはじく楽器とも異なる減衰効果を出せて

・ペダル効果も表現できる

「ピアノが上手になる人、ならない人」 著 : 小林 仁 / 春秋社

という書籍では、シューマン自身が「予言の鳥」の中で書き残した、濁りが生じてしまうペダリングについて話題とし、以下のような記述がされています。

これは作曲家が意図した不協和音、シューマン流の表現を借りるならば、「いろいろな響きが響き合い、そのなかからほんとうに耳をすませて聴こうとする人にだけ、この響きが聴こえる」という、ピアノにしかできない特殊な表現なのです。

(抜粋終わり)

今回取り上げたラヴェルの例も、この文章の内容と共通点を感じます。

・ピアノが上手になる人、ならない人 著 : 小林 仁 / 春秋社

‣ 66. 無表情の表現を読み取る

多くの作品では、表情をしっかりとつけたほうが魅力的に聴こえます。一方、あえて抑揚などを平らにして無表情で演奏したほうが良さが出る場面というのもあります。

例えば、以下のようなもの。

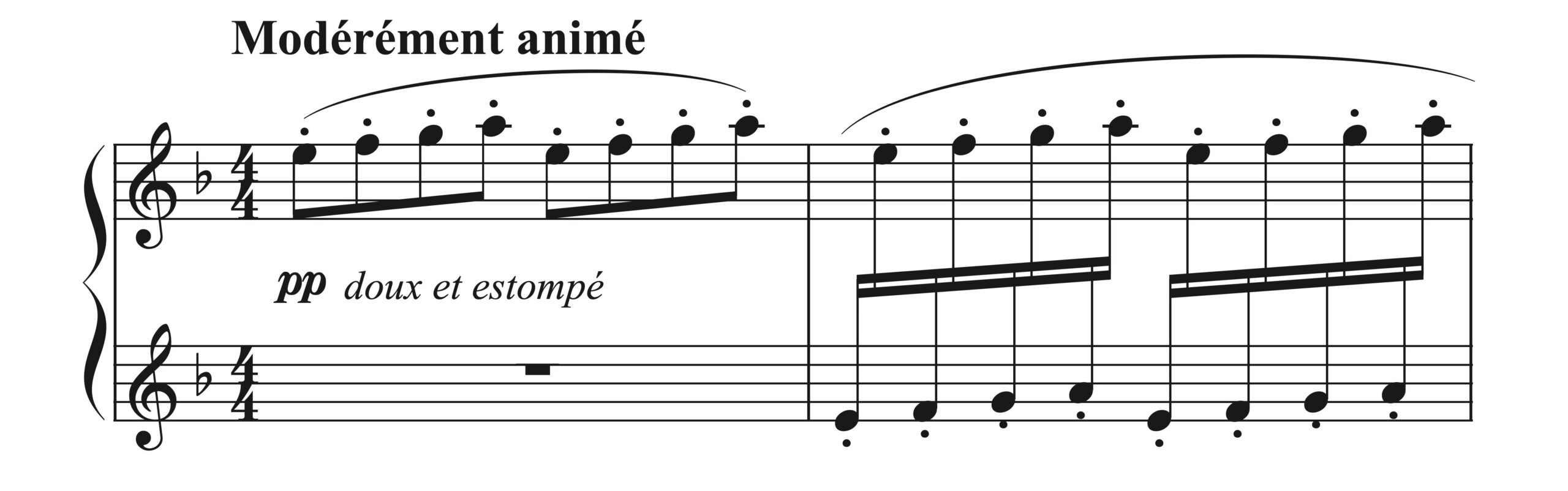

ドビュッシー「子供の領分 より 雪が踊っている」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

譜例のところは、どことなくモノクロの世界というか、淡々と時間だけが過ぎていくような印象を受けませんか。

無表情に淡々と弾き進めてみるといいでしょう。手首や身体をほとんど動かさずに指先の軽いタッチによる運動で弾いていくと、無表情を演出できます。

もう一例を見てみましょう。

ラヴェル「夜のガスパール より 絞首台」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

楽曲のタイトルからイメージつきますが、この例も無表情で1秒1秒進んでいくようなイメージを受けます。

ラヴェルから直接、彼が作曲したピアノ音楽の大部分のレッスンを受けた、ペルルミュテールというピアニストがいます。彼による発言が収載されている書籍、

「ラヴェルのピアノ曲」 著 : エレーヌ・ジュルダン・モランジュ、ヴラド・ペルルミュテール 訳 : 前川 幸子 / 音楽之友社

によると、ラヴェル自身はこの作品についてペルルミュテールへ「テーマには表情をつけないように」と話したそうです。28小節目には、ラヴェルによる言語指示で「少し浮き立たせて、しかし、無表情に」とさえ書かれています。

つまり、作曲者としてもある部分では無表情に演奏してもらうことを望んでいたわけですね。

ただし、この作品は楽曲が進むにつれて部分的に表現的になって表情が見えるところも出てくるので、一つのイメージで統一しようとせずに、場面ごとの最適な表現を検討してみるといいでしょう。

・ラヴェルのピアノ曲 著 : エレーヌ・ジュルダン・モランジュ、ヴラド・ペルルミュテール 訳 : 前川 幸子 / 音楽之友社

‣ 67. 体内のザッツを取るべきところを活き活きと感じる

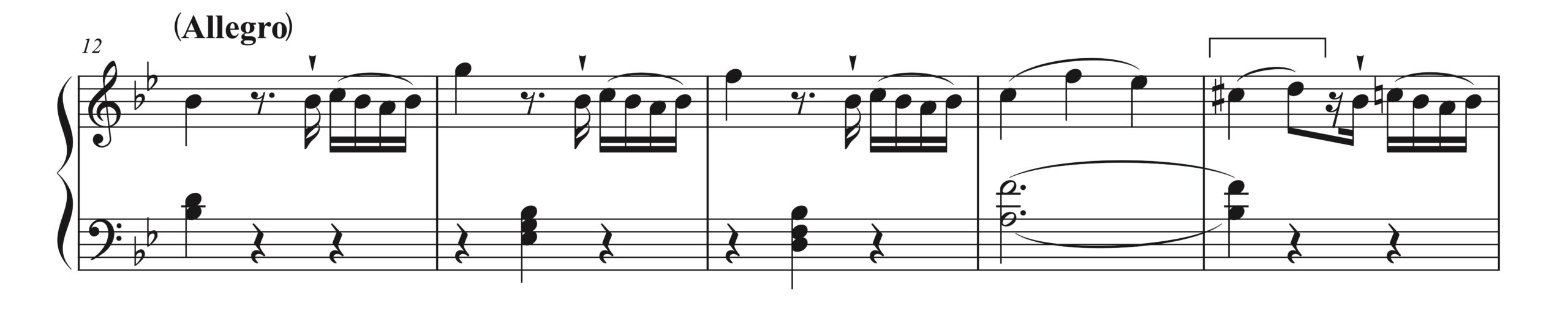

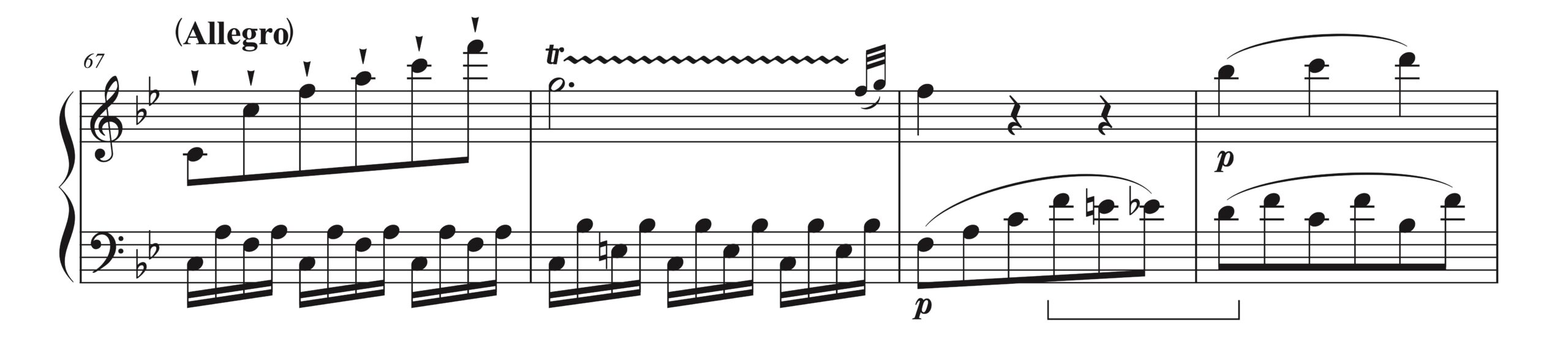

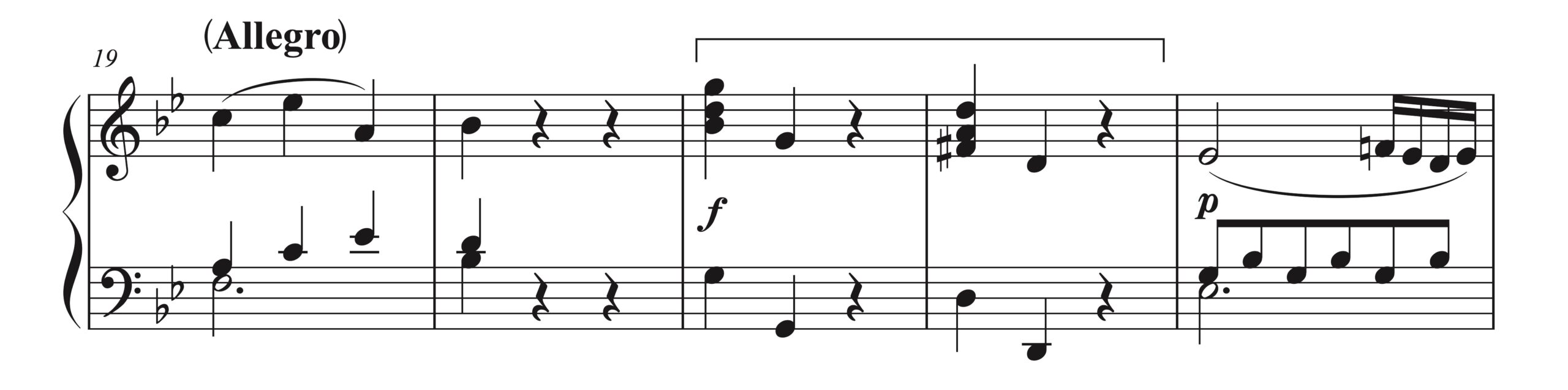

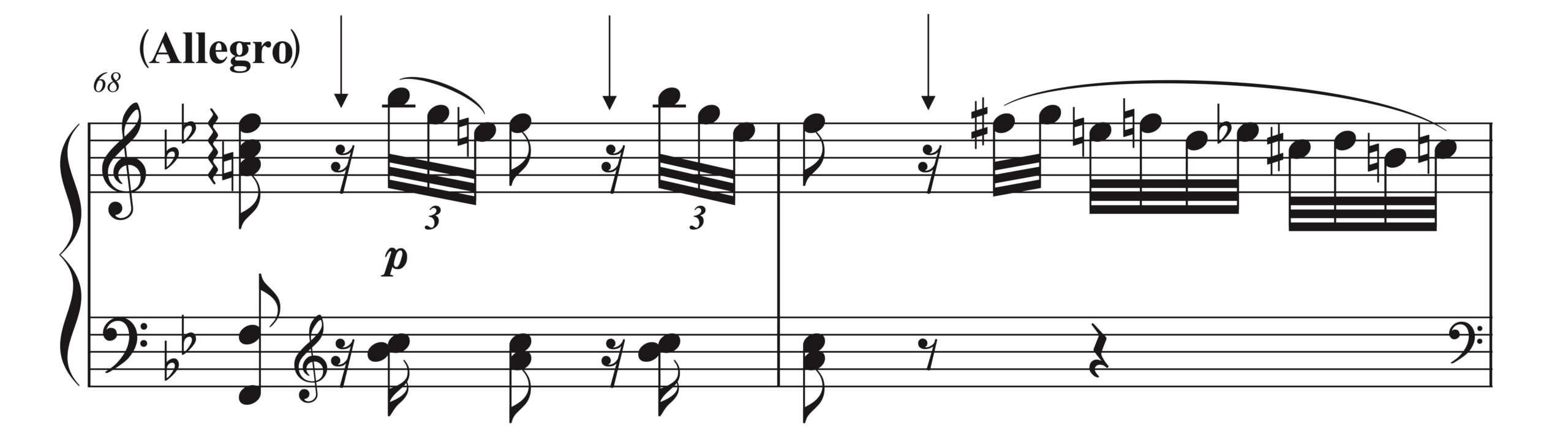

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.281 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、68-69小節)

この箇所は2/4拍子ですが、拍を細分化して1小節を8分音符4つで勘定し、矢印で示した部分も意識しなければいけません。そうしないと直後の部分が出てくるタイミングをつかめないからです。

ただし、頭を振ってタイミングを取ったり、ただ単に通り過ぎればいいわけではありません。こういった音が発せられないところこそ音楽のおいしいところだと思いながら、活き活きと感じる必要があります。

ザッツが必要な似たような例を、もう一つ挙げておきましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.309 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、29-30小節)

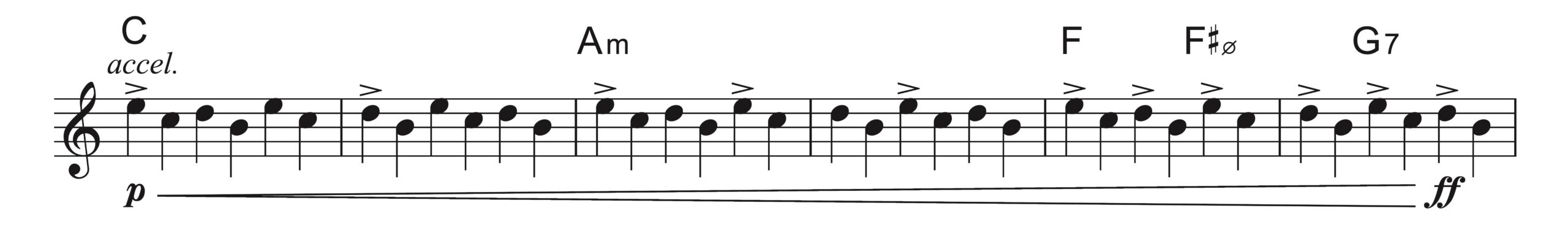

‣ 68. せき込み表現を読み取る

譜例(Finaleで作成)

この譜例の中には、せき込み感を表現するためにとられた手法が5つも含まれています:

① accel.によるテンポのせき込み

② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

実際の楽曲では、これらの手法が「単独」で出てきたり、譜例のように「組み合わせ」で出てきたりもします。

「① accel.によるテンポのせき込み」はせき込みの表現だと分かりやすいのですが:

② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

これら4項目は、意外とせき込みの表現だとは気づかないものです。せき込み以外の場合でも使われることがあるからです。

多くは、①がせき込み表現の基本で、②③④⑤を併用することでその効果を高める、といった使われ方がされています。

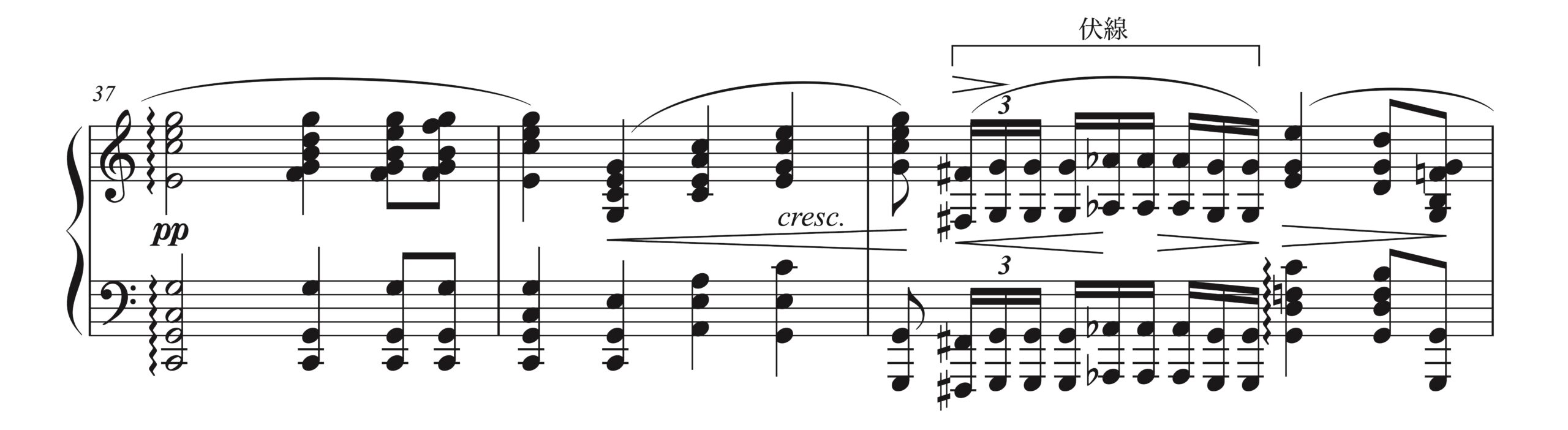

‣ 69. 分かりやすい伏線表現を読み取る

「伏線」というのは、「その後に起こることを予めほのめかしておく手法」のことであり、その独自の効果を狙って表現手段として作曲家が使うものです。「予め見せておく」ので、「予見」などという言い方をすることもあります。

ショパン「ノクターン 第13番 ハ短調 Op.48-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、37-39小節)

39小節目では、いきなりオクターブによるどこか不吉なサウンドが挟みこまれてきて、すぐに何事もなかったかのように元の音楽へ戻って落ち着きます。この作品をはじめて聴いた聴衆は「えっ、何?」などと、一瞬ハッとさせられることでしょう。

これが、この作品における伏線です。41小節目以降、オクターブによるこのようなサウンドが楽曲を取り巻くので、その要素の一部を伏線として前もって挟みこんでいるわけです。

「何の脈絡があるのだろう」と思うようなものが挟みこまれてきて、もう少し聴き進めると、それが有機的に楽曲を構成している素材だったと理解できる作りになっています。

様々な楽曲を弾いていると、ここまで大げさな伏線ではなくても、度々出てくることに気づくことでしょう。いずれにしても、突発的に起きたように感じる要素が出てきたときには、それが同楽曲中に現れる他の何かと関連していないかを疑ってみましょう。

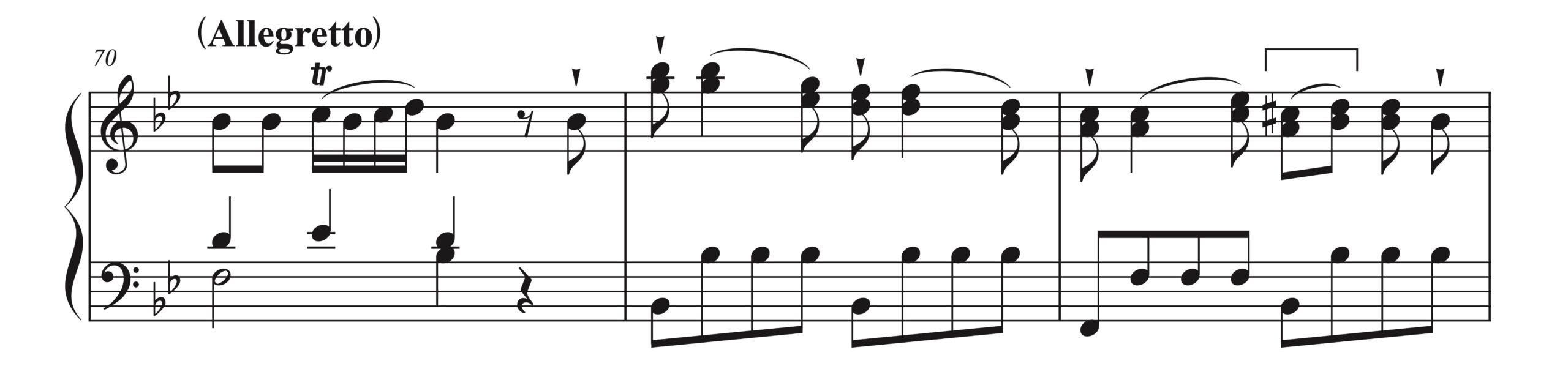

‣ 70. 伏線に感じさせない伏線表現を読み取る

前項目で取り上げたのとは反対に、「伏線に感じにくい伏線表現」について見ていきます。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、32-37小節)

譜例は、展開部のはじめの部分です。

37小節目からc-mollになり、これを暗示しているのが32-36小節。37小節目へ入るまではdurなのですが、どことなく明るくないdurです。

明るくない理由としては、第1楽章の曲頭から来ているともとれる、左手で演奏する音の重々しさが挙げられます。かなり低い音域で音が密集配置されているので、重く響きます。現代のピアノで弾くとなおさら。

この楽曲では、他のところでこのような重い響きは使われていないことも踏まえると、37小節目への伏線意図があったと十分に考えられます。

(再掲)

また、32-36小節は:

・3小節ひとかたまり(32-34小節)

・2小節ひとかたまり(35-36小節)

というように小節の構造が短くなっていき、メロディの息も短くなっていきます。これらの表現も、37小節目への「伏線に感じさせない伏線」の一種と言っていいでしょう。

音楽の緊張感が37小節目へ向かっていきます。

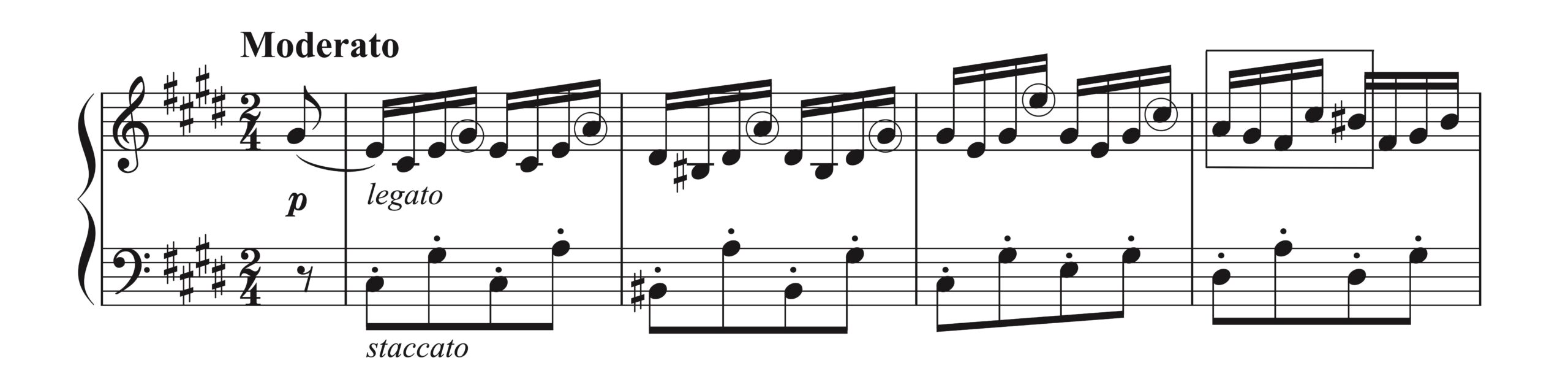

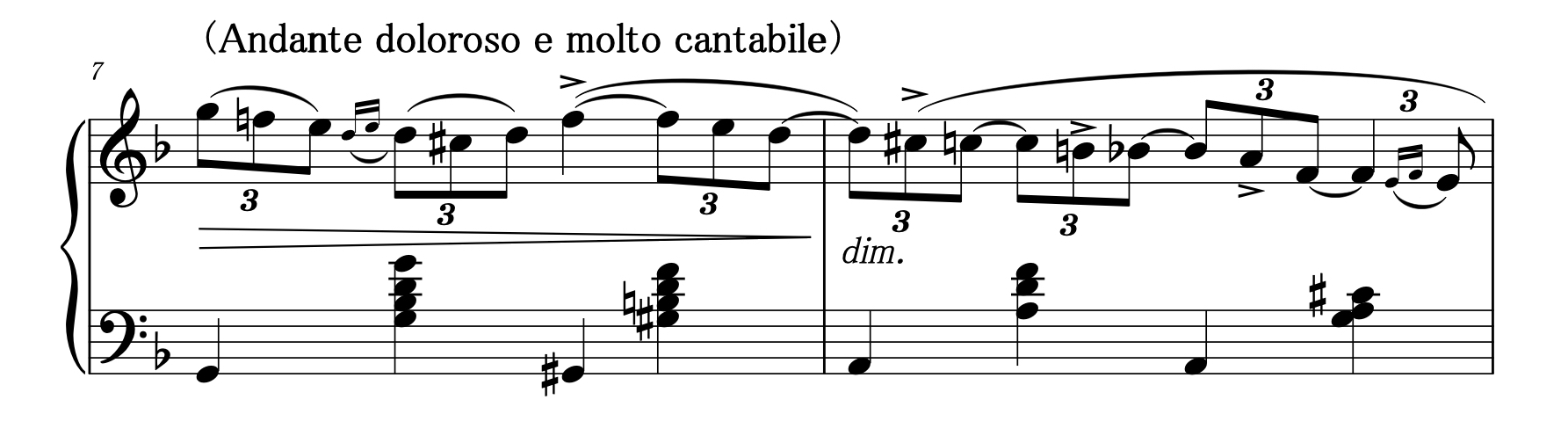

‣ 71. 叙情的なメロディにアクセントが書かれている理由を考える

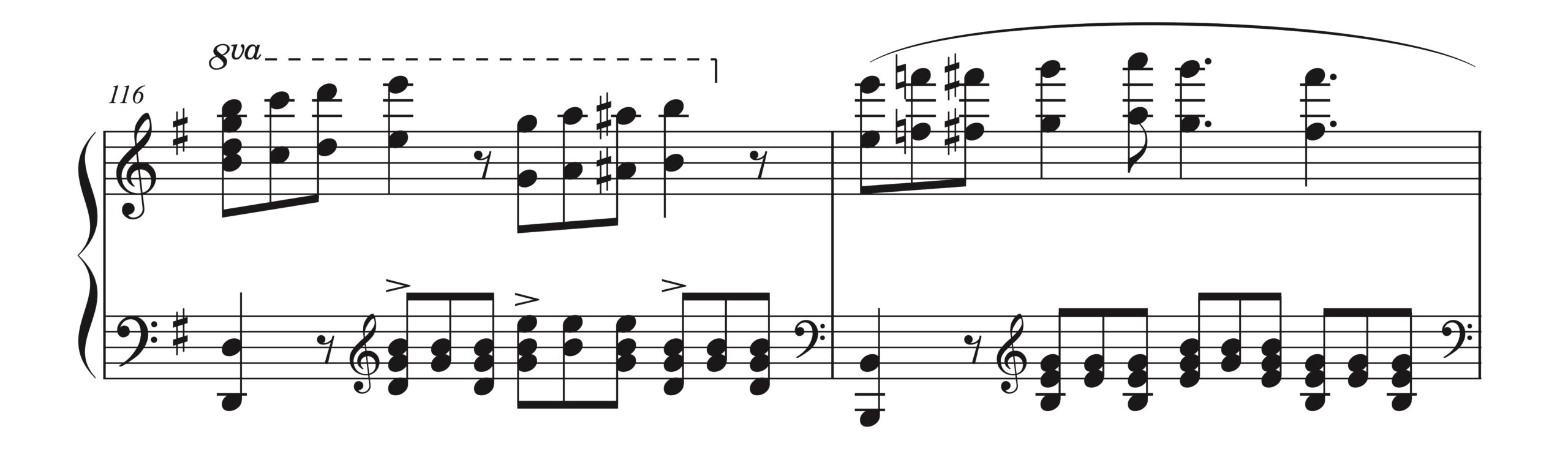

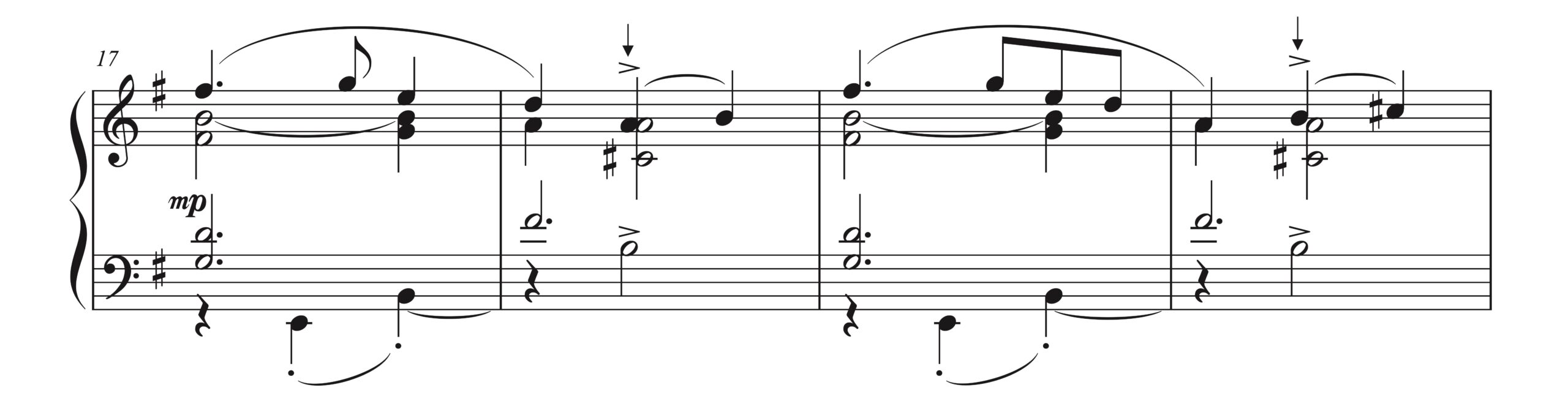

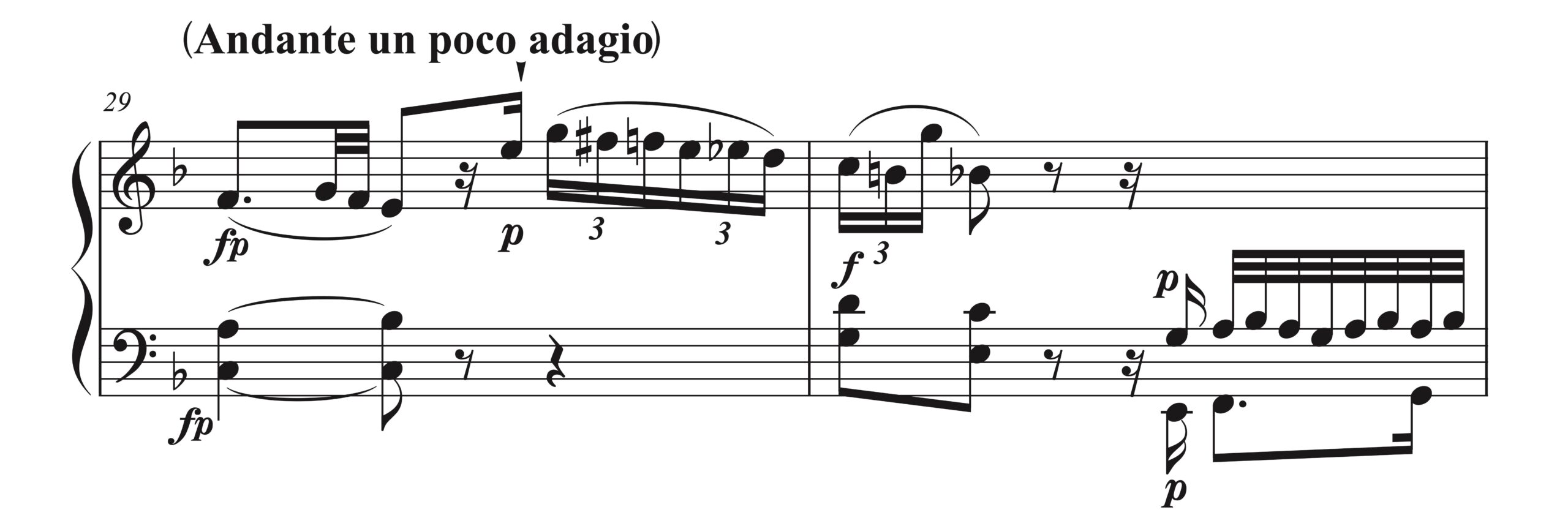

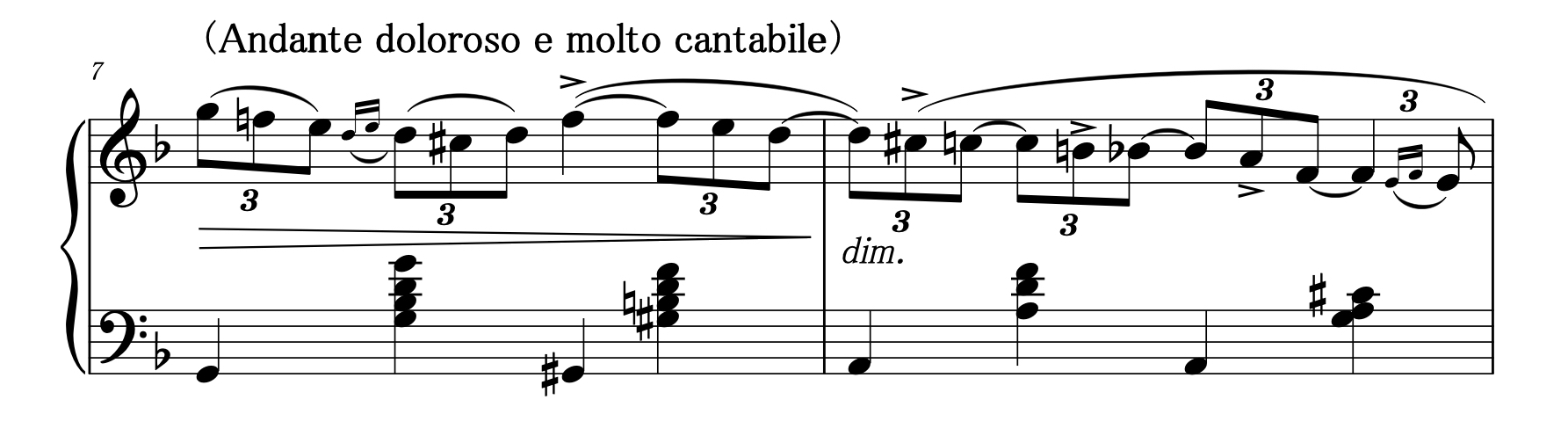

チャイコフスキー「四季 12の性格的描写 より 10月 秋の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、7-8小節)

この楽曲には、着想を得たと言われている詩が存在します。

(以下、ピティナ ピアノ曲事典より抜粋)

秋 憐れな庭は落ち葉におおわれている

黄ばんだ木の葉は 風に舞い落ちている……

エピグラフはアレクセイ・トルストイの

「秋 憐れな庭は落ち葉におおわれている」(1858)より。

(抜粋終わり)

ここでまず考えるべきなのは、「楽曲がどの視点から描かれているのか」ということ。

上記の詩を読むと「情景」「そこからくる心情」が想像できますが、楽曲としては情景描写をした作品というよりは、そこに存在する人間の心情を描いているように感じます。曲頭に「doloroso(悲痛に、悲しげに)」と書かれているのも、情景というよりはどこか人間の心情寄りの表現ではないでしょうか。

この楽曲では、全体に渡って各種記号が細かく書かれているのが特徴となっており、8小節目では叙情的なメロディにアクセントが書かれています。しかも、シンコペーションで食ってくる音に対してではなく3連符の真ん中の音に。

その理由は作曲家にきかない限り考えても答えは出ませんが、想像してみるのが音楽の素晴らしさでもあります。

これらのアクセントの意味を考えてみましょう。

(再掲)

・半音階で下降していくメロディ

・それも、dim. とシンコペーションの中で

・アクセントを伴いながら

というのが、ここでチャイコフスキーが書き残した目に見える部分での表現。

これらのアクセントは、当然、ただ単に「強く強調して」ではありません。心のため息とでも言えるような心の奥にある気持ちの動きが、半音階による音、リズム、ダイナミクスの変化となって表れていると考えられるでしょう。

そのように考えた場合には、演奏者に記されているリズムでは表現しきれない音符の動かし方、時間の使い方などの工夫が求められます。そして、演奏者自身の心の動きが必要であり、そこに心惹かれる自分が居なくてはいけない。

このような細かな記号指示というのは、演奏者に音符、記号、楽語などの先にある表現を考えさせてくれます。より深く音楽と向き合うきっかけをくれるわけですね。

演奏の仕方に正解はありません。上記のような自分なりの考えをもったうえで、ピアノという楽器の音でそれを表現する方法を探るようにしましょう。

► 終わりに

ここまで多項目にわたって、譜読みの様々な側面について解説してきました。これらの要点を日々の学習の中で少しずつ意識してみてください。譜読みの力がつくと、楽譜を速く正確に読めるようになるだけでなく、音楽の本質的な理解も深まります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント