【ピアノ】初見演奏のテクニックと練習法:上達のコツ 12選

► はじめに

初見の練習をすると、多くの恩恵が受けられます:

・初見能力が上がると、暗譜能力も上がる

・初見能力が上がると、演奏能力も上がる

・初見能力が上がると、譜読みの速さにも直結する

・初見能力が上がると、出会える楽曲数が圧倒的に増える

楽器をやったことのない方が他人の演奏を聴いたときは「初見能力 = その人のピアノの実力」だと思ってしまう傾向があります。実際にそういった一面は否めなくもないのですが、非常にもったいないと言えるでしょう。そういった意味でも、初見能力が上がることによるメリットはあります。

► 初見演奏のテクニックと練習方法

‣ 1. 弾いているときにどこを見るか

「初見演奏で、弾いているときにどこを見るか」これはいつも話題となる部分です。

・「手?」

・「楽譜の今弾いているところ?」

・「楽譜の今弾いているところよりも少し先?」

理想は、今弾いているところよりも少し先です。ピアノ演奏ではプリペア(準備)が重要であり、楽譜の今演奏しているところを見ていたら次に起こることへの準備ができません。

例えば、車の運転では視界の前方を見て走行します。もし、今走っている部分のすぐの所に視線を落としていたら、いきなり視界に入ってきた車や歩行者に対して即座に対応できません。楽譜の場合、いきなり視界に入ってくる部分が、少し難しいリズムだったり細かいパッセージだったりするわけです。

今弾いているところよりも少し先を見ながら演奏するためには、音を1音1音ではなく、小さなカタマリとしてとらえるのが有効です。予見のときに、その楽曲の和声の移り変わりなどを概略だけでもいいのでチェックしておきましょう。

踏み込んだ理論的なことは分からなくても、「同じ和声がどれくらい続いているか」などの大まかなとらえ方でOKです。

‣ 2. 片手のみでの初見練習①

「片手のみでの初見練習」は、あまり取り入れられていませんが有効な練習方法です。

両手で演奏する楽曲の場合、左右両方の手で演奏する音が合わさりリズムなども組み合わさった結果、一つの音楽になります。したがって、片手のパートのみを取り出して初見演奏をしてみることで、「もう片方の手のパートがない分、リズムの構造をしっかり把握する必要がある」という課題が出てきます。これを克服しないと、拍を取り違えてしまう可能性が出てきてしまうのです。

傾向の一つとして、ピアノ奏者は拍を何となくで捉えているケースが非常に多いということを踏まえておきましょう。

ピアノの演奏では、大抵両手でリズムを補完しながら演奏していくので、片手のパートの拍子の感覚が曖昧でも演奏できてしまうことが多いのですが、こういった状態で片手のみを取り出してみるとうまく拍を数えられなかったりするのです。

一方、単旋律で演奏するのが主である楽器奏者の場合、譜読みをするときには原則、それ以外の音の助けを借りずに読まないといけません。したがって、拍を整理しながら正しいリズムで勘定していく訓練が常に行き渡っています。

片手のパートのみを取り出して初見演奏をしてみることで、読譜力アップを目指せる理由がお分かりいただけたかと思います。ピアノ曲によっては常に両手が補完し合っているとは限らないので、こういった部分の読譜力をつけておきましょう。

‣ 3. 片手のみでの初見練習②

・J-POPなどのメロ譜(メロディとコードのみが記載された簡易譜)を用いて、メロディだけを取り出した初見練習をする

片手のパートのみを取り出した初見演奏の派生練習として、この方法もおすすめです。

「歌もの」は、メロディにシンコペーションや同音連打などが非常に多く出てくる傾向にあるので、教材として使用することで、片手だけで細かなリズムを初見で表現して拍を正しく捉える練習に最適なのです。

それに、J-POPなどのメロ譜が収録された楽譜集は簡単に手に入るうえ、メロディとコードしか載っておらず1曲あたりのページ数も少ないため、1冊に100曲近くもの楽曲が収録されている冊子もあります。「初見教材の不足」という問題も起きません。

「初見」なので、すでに聴いて知っている楽曲よりも未だ知らない楽曲を選ぶのがベターですが、楽譜を初めて見るのであれば、教材にはなり得ます。

‣ 4. 暗譜での初見練習

「初見で暗譜して演奏する」という練習方法も有効です。

1ページか見開き2ページくらいの新曲を用意して数分程度眺め、その後、楽譜を閉じて暗譜で演奏してみましょう。

注意点は以下の5点です:

・予見時間の長さは、使用する教材によってそれぞれ決める

・予見時間が余りそうでも、早く終わらせずに細部を読む

・暗譜をするのはピッチとリズムのみでなく、あらゆる表現も含める

・楽譜を見れば余裕をもって弾ける難易度の教材からスタートする

・定期的に行い、一回でやめない

通常の初見演奏では、今弾いているところを読んでいるのでは遅く、常に先を読んでいないと難しいところで失敗する可能性があります。つまり、楽譜を見つつも、ある程度は記憶に頼っている部分があるのです。初見で暗譜する練習を積み重ねておくことで、通常の初見へ戻ってからも記憶をうまく活用することができます。

また、きちんと暗譜できてさえいれば、していない場合の初見よりも音楽表現そのものへ集中できることに気づくことでしょう。初見演奏の目的は、ピッチとリズムを正しく拾うことだけではありません。細かな表現を含めた音楽そのものをいかに初見で表現するかを磨くべきです。

‣ 5. 弾き直さないで進むことが大事

「いったん最後へ行くまでは、弾き直さない」ということを徹底しましょう。

つっかかると弾き直したくなる気持ちは分かりますが、音楽は流れています。前へ進むことはあっても、後ろへ戻ることはありません。

うまく弾けなくなったところは、口でリズムを歌っても一方の手でひざを叩きリズムをとってもいいので、とりあえず止まらずに最後まで弾いてみましょう。それも初見の学習の一つだと思ってください。

極端な言い方ですが、弾き直すのは「とりあえず、正しい音を出しました」という事実を感じて満足と安心をしたいからです。少なくとも最初の一回目の通しでは、そういったことへ意識を持って行かずに音楽を前へ進めてみるべきです。その中で、トラブルに動じず音楽を止めない進め方も身についてきます。

‣ 6.「ゆっくり、かつ、真っ黒」にも注意

ゆっくり、かつ、真っ黒な楽譜で、拍をとれるようにしておきましょう。

ゆっくりなテンポの作品だと、真っ黒な楽譜をよく目にします。

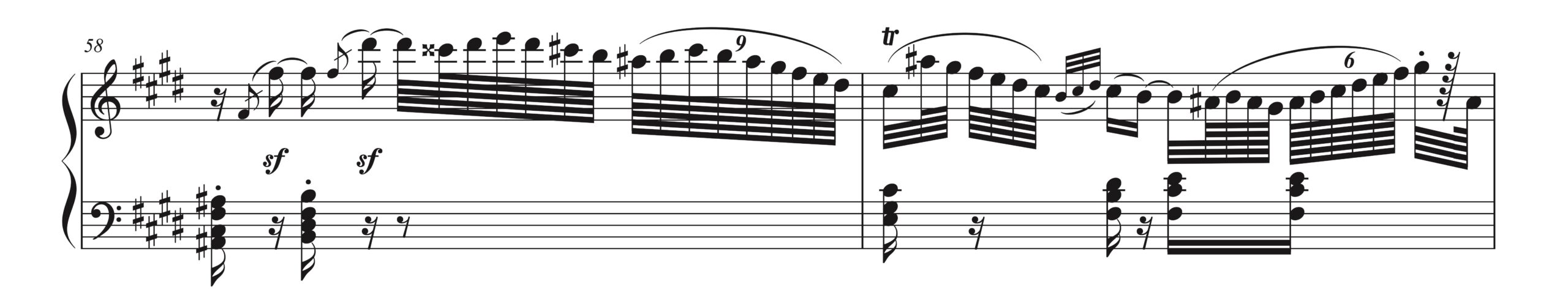

ベートーヴェン「ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 Op.37 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、58-59小節のピアノパートのみ)

Largoです。テンポがゆっくりだからこそたくさんの音が入り、真っ黒になる部分も出てきます。

こういった細かな音価がたくさん使われる場面だと、瞬時に拍の区切りを読み取れない方も多いようです。

・ある音価を、倍または1/2の長さでとってしまう

・1拍多かったり足りなかったりしても気づかずに次の小節へ行ってしまう

などといったように。

このように比較的つまづきやすいポイントがあらかじめ分かっているわけなので、数多くの例をあたって拍を正しく勘定するトレーニングを積んでおけばいいのです。

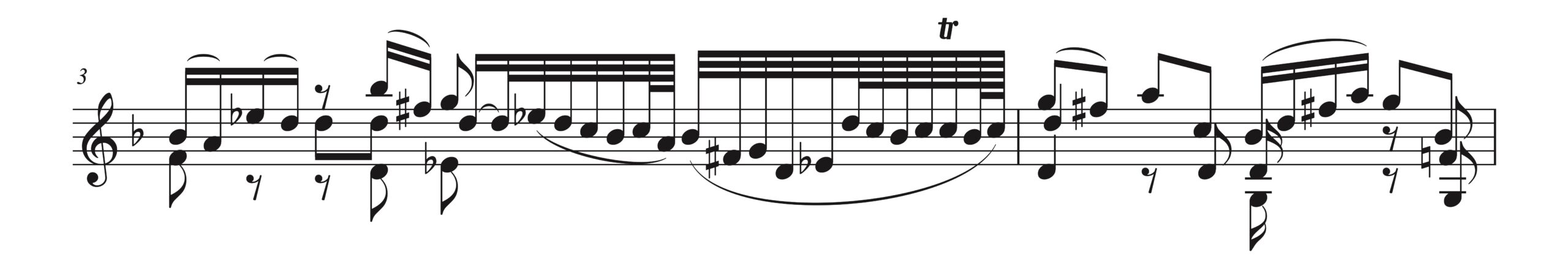

そういったトレーニングをするときは、必ずしもピアノ曲を使わなくても構いません。例えば、以下のようなヴァイオリン曲も「拍の勘定」という観点からすれば、ピアノにおける初見練習にとって良い教材となるでしょう。

J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ 第1番 ト短調 BWV 1001 より Adagio」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、3-4小節)

‣ 7. なぜ、ちっとも上達しないのか

作曲と演奏のそれぞれの観点から踏まえて「具体的にどういった練習をすれば初見演奏が上達するのか」などと考えるのも大事ですが、もっと根本的な上達のコツ、と言うよりも、多くの方が上達しない根本的理由があります。

できるようにならないのは、やらないからです。

初見が上達したいのであれば、初見訓練のために「特別確保した練習時間」をとらなければ伸びるはずがありません。

初心者よりも中級者の方が初見ができる人は多いように、ある程度ピアノが弾けるようになるにつれて、読んで経験した楽譜の量が積み上がっていき、初見力も上がるのは事実です。しかし、「そこからさらに上達を」ということであれば、初見のためのスペシャルな練習時間をとらなければいけません。

以前、初見ができないと言っている方にどんな練習をやっているのかきいてみたことがあります。そうすると:

・「この前、初見で弾いてみたんですけど…」

・「毎日ピアノの練習はしているんですけど…」

要するに、やっていないのです。もしくは、少しやったらすぐに初見のためのスペシャルな時間をとるのをやめてしまうのです。

とにかく、初見練習のための時間を継続して確保することを心がけてみましょう。

‣ 8. 新しく取り組む作品を、その都度、初見の練習教材にもする

初見のために毎日時間をとることが中々できない場合、せめて新しく腰を据えて取り組む作品を、その都度、初見練習の教材にするのはどうでしょうか。

新しく取り組む作品というのは、大抵すでに聴いて知っている作品を使うと思うので、本当の意味での初見にはなりません。しかし、譜読みをしていなければ一応の教材にはなります。難しい作品であれば初見もままならないと思いますが、とりあえず、最後まで到達することを目標に取り組んでみましょう。

このように、ちょっとした機会を初見練習に充てられないかを考えていけば、練習回数は増えていきます。

‣ 9. 音楽雑誌掲載の流行りの楽曲で初見練習

ピアノ系の音楽雑誌や流行作品の楽譜が掲載されている楽譜集が手元にあれば、その楽譜を使って初見練習するのは息抜き学習になります。楽曲自体は知っているものでも大抵はアレンジされているので、楽しい初見の教材となるわけです。

ただ単に息抜きをするだけでなく「初見演奏の力をつける」という機会にできたほうがいいので、きちんと予見時間を取ったりと、やり方自体は通常の初見学習のやり方を踏襲するといいでしょう。

筆者は、ピアノアレンジを担当した楽譜が収載されたポピュラーピアノの楽譜などを出版社から頂くこともあるのですが、自身が関わっていないたくさんのアレンジ譜も載っているので、本項目のやり方で弾いてみたりしています。

‣ 10. 初見演奏により出会える楽曲数が圧倒的に増える

初見演奏をすることにはたくさんの利点があります。

通常の形態での演奏能力向上へ結びつけることはもちろん、一生で触れられる作品数が圧倒的に増えるというところにも大きな利点があると言えるでしょう。

普段、腰をすえて取り組む作品というのは時間をかけるので、せいぜい、年に数曲~数十曲と向き合うのが関の山でしょう。では、他の音楽へ触れるためには巨匠の演奏を聴く、みたいなことになるわけですが、初見演奏の力が伸びてくれば、毎日、新しい曲を音にする機会できるのです。深く学習するわけではなくても、自分で音にしてみるのは、ただ聴いているだけとは全く接触濃度が異なります。

初見演奏をやらないだけで生涯に触れられる作品数が圧倒的に減ってしまうことを知っておきましょう。日々初見演奏をして力が磨かれれば、より良い質で多くの音楽的(ムジカリッシュ)な作品と対面できます。やっているうちにピンとくる作品と出逢い、本当のレパートリーにしようと思うケースも出てくるはずです。

‣ 11. 楽譜をパッと見で弾くときでも、最低限のことは確認する

音楽雑誌に載っているピアノ譜を弾くときなど、はじめての楽曲へ触れる場合、パッと見で弾くこともあるでしょう。

そういったときにテンポや調性や拍子を確認しないで弾き出す方が多いようですが、それがクセになってしまうのは避けなければいけません。弾き直しグセにもつながるからです。

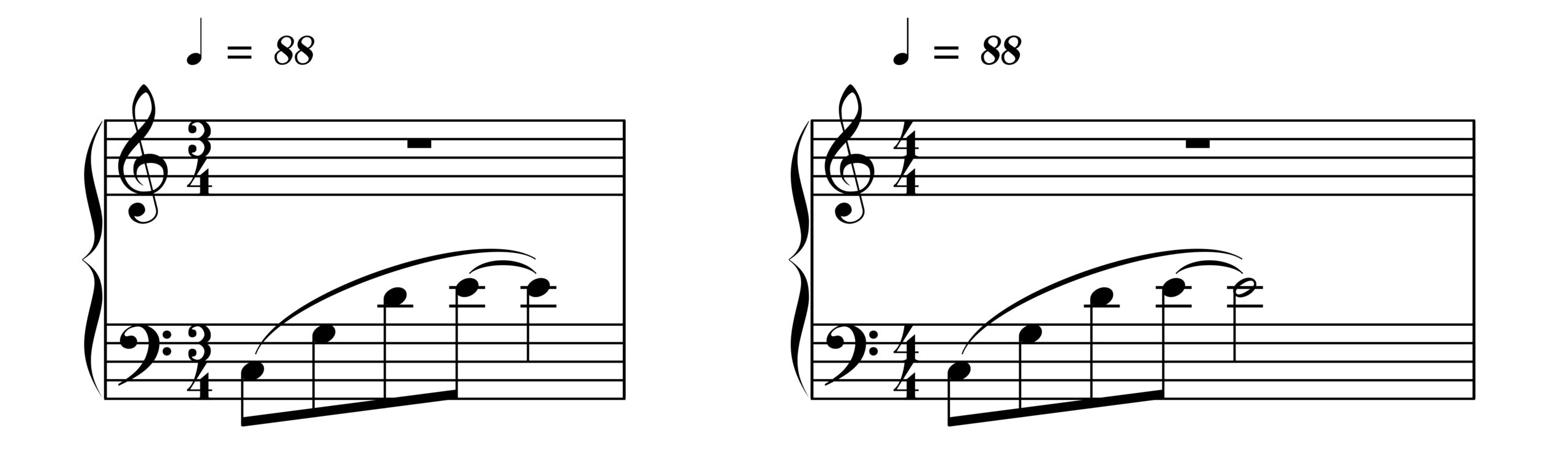

例えば、以下の譜例を見てください。

譜例(Sibeliusで作成)

すべての拍で音が刻んでいる曲頭であれば拍子は間違えませんが、この譜例のように音が伸びている部分があると思い込みで弾いてしまう可能性があります。

左側の譜例のように弾くべきときに、何となくでスタートしてしまうと、この伴奏型が良く使われる4/4拍子だと思って弾いてしまったりします。次の小節へ進んでから「あっ、3拍子か」などと気づき、ストップして弾き直すことになってしまいます。

初見準備をせずにパッと見で弾く場合でも、必ず、テンポと調性と拍子は確認するようにしましょう。

‣ 12. 音大の「初見演奏」の授業内容

音楽大学には科目として「初見法」のクラスが設けられています。「単旋律」で実施するクラスや、作曲科やピアノ科の学生を対象にした「大譜表」で実施するクラスもあります。

どんなことをやっているのかを、少しだけ紹介しておきましょう。

「初見法」というだけあって「ピアノの初見演奏」以外にも様々な面から「初見」についてアプローチします。

例えば、ある日のクラスでは、「フランスの読譜用の教材(Manuel pratique pour l’études des clés など)」を使用して、リズムは関係なく羅列された音符を滑らかに声に出して音読します。もちろん、ハ音記号が出てきたりとオーケストラで使用される様々な楽器の初見読譜に対応できるような訓練をしていきます。

ソルフェージュの授業と共通点が多い内容と言えるでしょう。

・Manuel pratique pour l’études des clés

また、実際にピアノで音を出しながら初見演奏をする日もあります。大勢の学生とクラス担当教員の前で、与えられた課題を元に初見演奏をし、それに対して教員と生徒数名が感じたことを発言するという、一種の公開オーディションのような緊張感あふれる内容です。

学生同士による「連弾での初見」もクラスに組み込まれたりと、バラエティに富んだ練習課題となっています。

学期末には、初見演奏の実技試験が専攻別の演奏実技試験とは「別」に用意されていて、数人の審査員の前でそのときに出された数分の課題を初見演奏します。

音楽大学の初見法の授業ではかなり細かなことまでを学習目標としているので、「音が間違っていなくても、アーティキュレーションを一ついい加減に扱っただけでチェックが入る」という厳しさもありました。

► 終わりに

初見演奏は、ピアノの演奏能力を全般的に向上させるための重要なステップです。初見の力を高めることで、譜読みのスピードが上がり、暗譜や演奏の精度も向上し、さらには新しい楽曲に挑戦する楽しさを感じることができます。

とはいえ、初見演奏のスキルは一朝一夕で身につくものではありません。この記事で紹介した12の視点を取り入れ、無理のないペースで練習を続けていくことが大切です。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント