【ピアノ】休符にまつわる表現と譜読みのヒント

► はじめに

休符は、音符以上に「ものを言う」表現の重要な要素です。

本記事では、ピアノ音楽における休符の奥深い意味と、その表現の可能性について詳しく解説します。休符を通じて、音楽の新たな魅力を発見してください。

► A. 音価と休符

‣ 1. なぜ、音価を正しく読み取るべきなのか

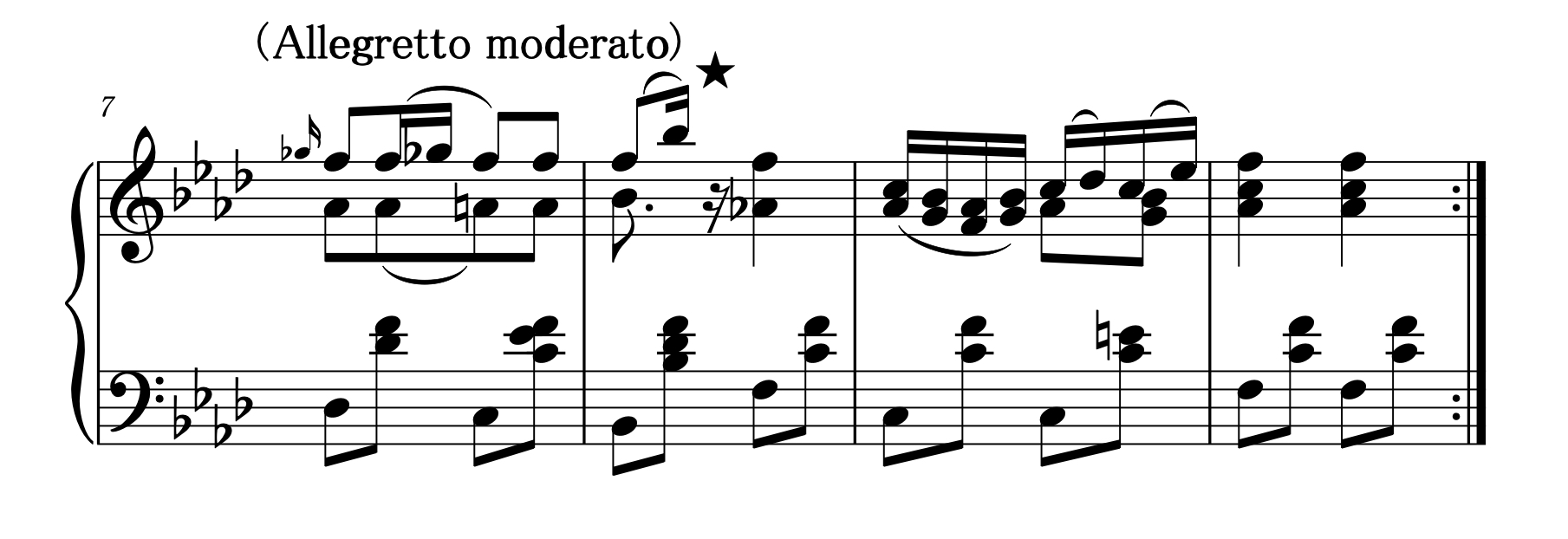

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.330 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、69-72小節)

この譜例を見ると分かるように、モーツァルトは音価を短くして欲しいところで休符を挟み込んでいます。つまり、69小節1拍目ウラの8分音符が短くなって70小節1拍目ウラのようになってしまっては注意不足です。

わざわざ作曲家が書き分けているので、演奏者は弾き分けなければいけません。

譜例のように休符を挟んで厳密な音価を指示した作曲家ばかりではありませんが、モーツァルトに限らず原則としては、楽譜に書かれている音価を把握することが最優先だと思っていいでしょう。

それを知っておいたうえで最終的な判断として短めに弾いたりするのであればいいのですが、音価への意識を飛ばしてしまうと、楽曲理解が浅いまま弾いていることになってしまいます。

‣ 2. 音価の微妙な差異:作曲家の繊細な表現意図

シューベルト「楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、7-10小節)

星印で示したところのメロディを見てください。

8分音符ではなく、「16分音符+16分休符」となっていることに注目すべきです。作曲家がわざわざこのように書き分けるケースというのは、以下のように何パターンか考えられます:

A. ノンレガートで弾く8分音符との音価の違いを明確に表現して欲しいとき

B. 視覚的に「分断される」という印象をハッキリと示したいとき

C. 他の声部の長さと切る位置を正確に合わせたいとき

楽曲やその場面によって、A〜Cが「単独で」あるいは「組み合わせて」意図されています。

上記譜例のところの場合は、まず、Cは確実です。

上段の下声部で付点8分音符が書かれており、「上声部のメロディも、この音と切るタイミングを正確に一致させたい」という意図で、「16分音符+16分休符」で書かれているのでしょう。

(再掲)

残りのAとBに関してですが、「A. ノンレガートで弾く8分音符との長さの違いを明確に表現して欲しいとき」というのは、意図されていると考えられるでしょう。なぜかというと、この楽曲では:

・ノンレガートで弾く8分音符

・スタッカートが付いた8分音符

・16分音符+16分休符

という似て非なる3種の表現がわざわざ書き分けられているからです。

『B. 視覚的に「分断される」という印象をハッキリと示したいとき』というのは、上記譜例の部分に関しては当てはまらないでしょう。

Bの表現がとられていると考えられる例は、同じ「楽興の時」の第1曲で用いられています。

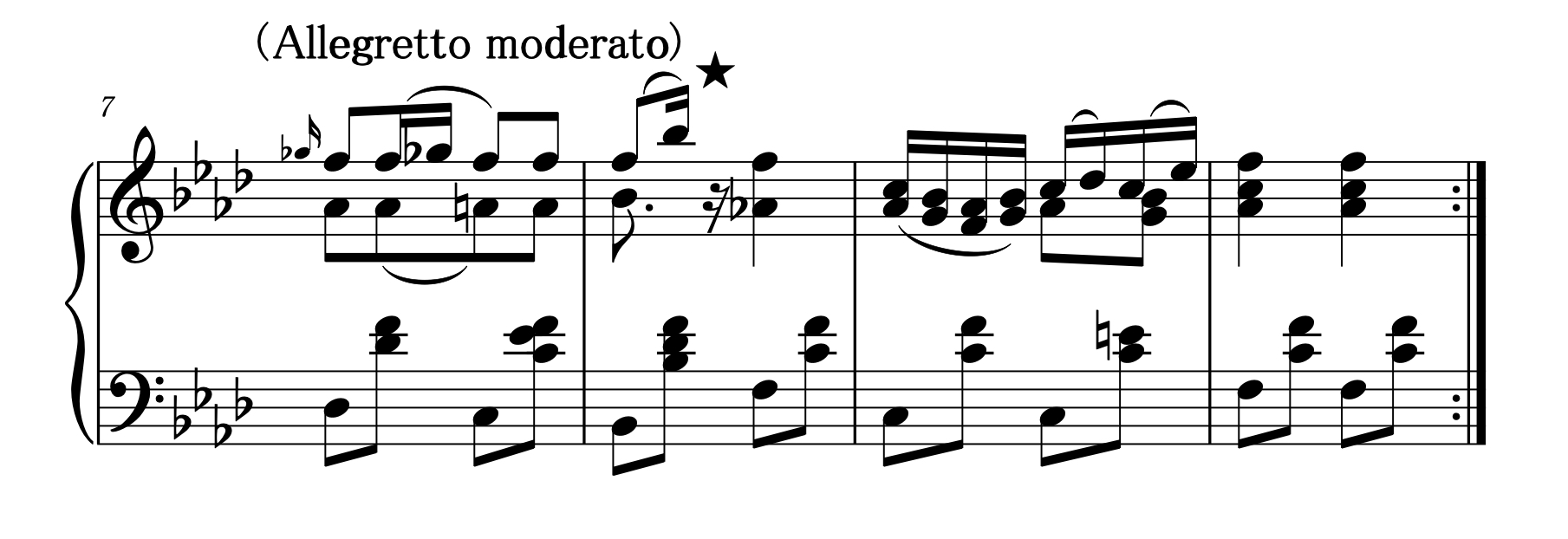

シューベルト「楽興の時 第1番 Op.94-1 ハ長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、18-19小節)

この譜例における「16分音符+16分休符」のノーテーションは、上記A〜Cのうち:

A. ノンレガートで弾く8分音符との長さの違いを明確に表現して欲しいとき

B. 視覚的に「分断される」という印象をハッキリと示したいとき

この二つに当てはまる例です。

作曲家による音価の書き分けを強く意識して、記譜法のちょっとした部分が、結構音楽へ影響していることに興味を持つようにしましょう。ノーテーションに興味を持って学習するようにすると、創作も演奏もさらに楽しく取り組めるようになります。

‣ 3. 音価で音楽が変わる

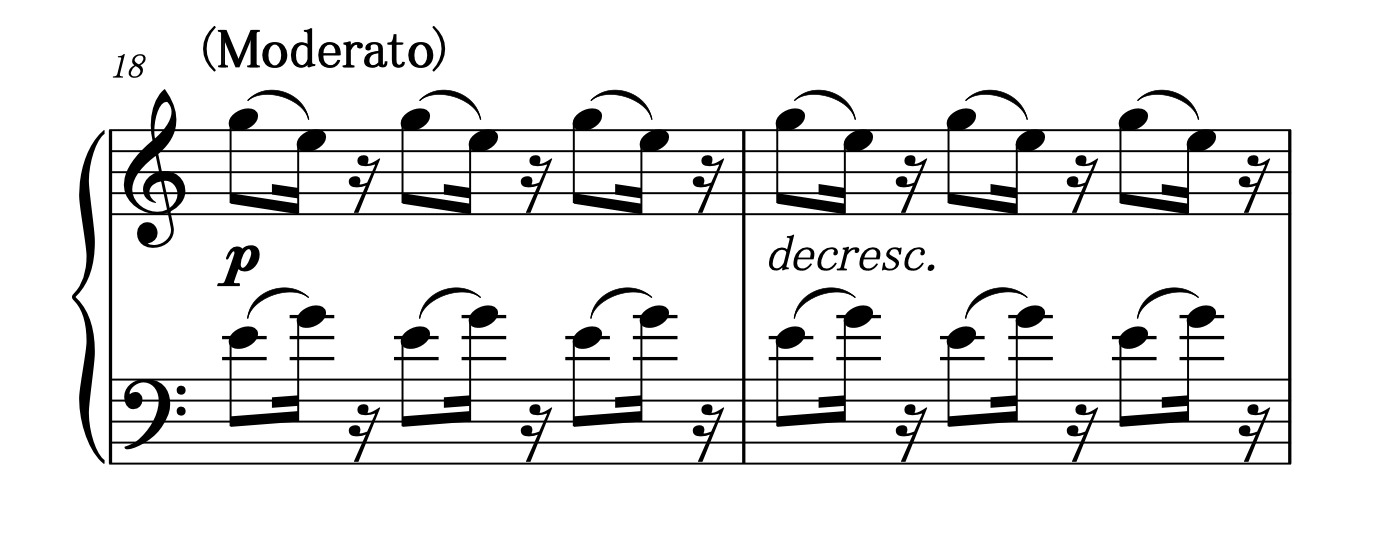

譜例(Finaleで作成)

左側の譜例のようなリズムは本当によく出てきますが、休符が埋まってしまって右側の譜例のように弾いている例は散見されます。

しかしこれでは、音楽のキレが変わってしまいます。

休符があることで直前の音符が切れるので、そこにリズムができ、直後の音符(この譜例の場合、8分音符)までもが活きてきてノリが生まれるわけです。

一方、右側の譜例のように前の音が伸びて休符が埋まってしまったらどうでしょうか。リズムの締まりがなくなって、非常にだらしない印象になってしまいます。

こういった細かな部分をきちんと表現することから、クオリティの差が生まれてきます。

「音価で音楽が変わる」

最初の譜読みの段階から、これを意識しておきましょう。

‣ 4. 休符が挟まるメロディでは、集中力と音色の連続性に注意

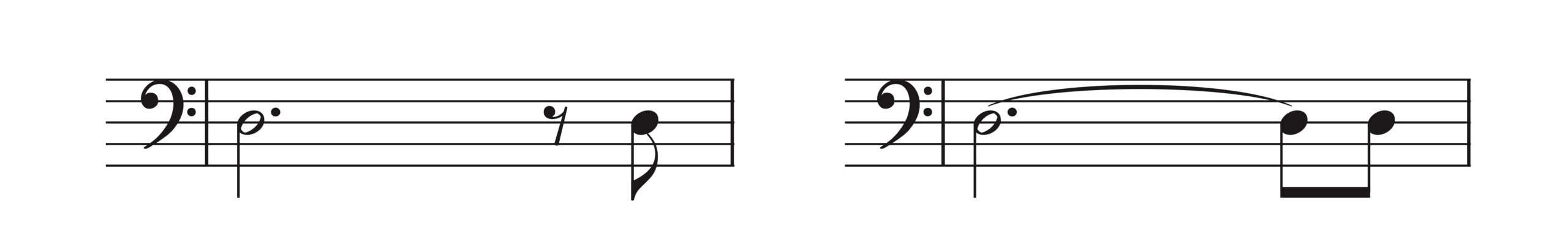

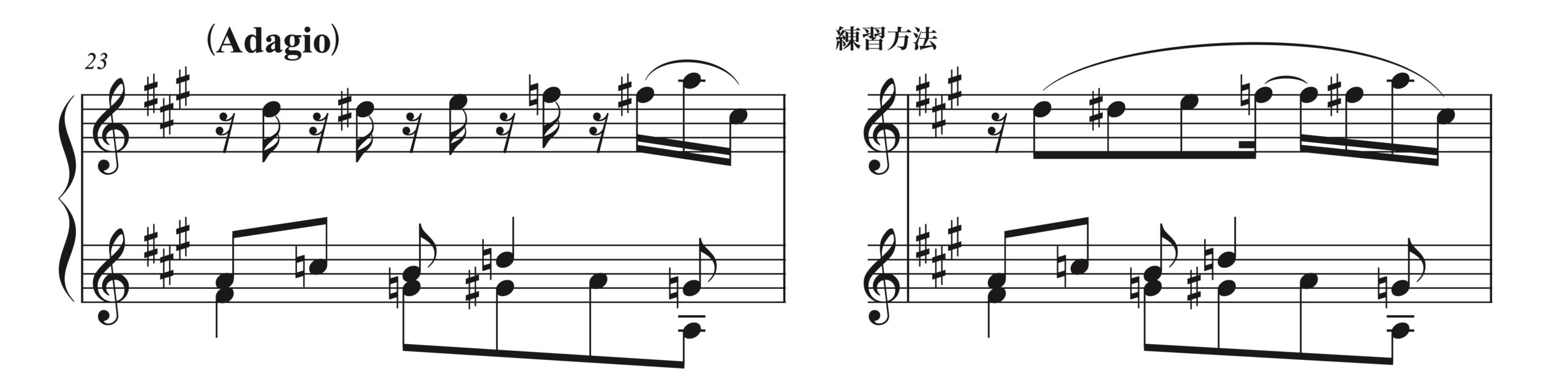

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.576 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、23小節目)

左側の原曲の譜例を見てください。

休符の挟まるメロディが出てきていますが、休符が挟まることで、集中力や指先の感覚が途切れてしまいがちです。よく耳と指先の感覚を研ぎ澄ませて演奏しないと、どれか一つの音だけいきなり音色が変わってしまったり、大きく飛び出てしまったりします。

練習方法としては、右側の譜例のように休符の部分にも音が伸びていると仮定して弾いてみることで、指先や手の平の感覚をつかむのがいいでしょう。

こういった予備練習を何度もやってから、原曲通り弾いてみてください。

► B. オーケストラでいう「G.P.(ゲネラルパウゼ)」表現

‣ 5. 一斉の休符における音楽的緊張と準備

曲の途中、両手共に休みになるところは時々出てきます。オーケストラでいう「G.P.(ゲネラルパウゼ)」のような一斉の休符は:

・演奏者からの観点では、お休みではなく、次の音楽への心と身体の準備時間

・音楽的な観点では、音符と同じくらいものを言うひととき

いずれにしても、ただのお休みではなく楽しむべき時間です。緊張感を台無しにするようなせわしない動きで次の準備をしてしまったり、休符の拍数を頭を振って数えてしまったりしないように気をつけましょう。

‣ 6. 休符における身体と音楽の調和

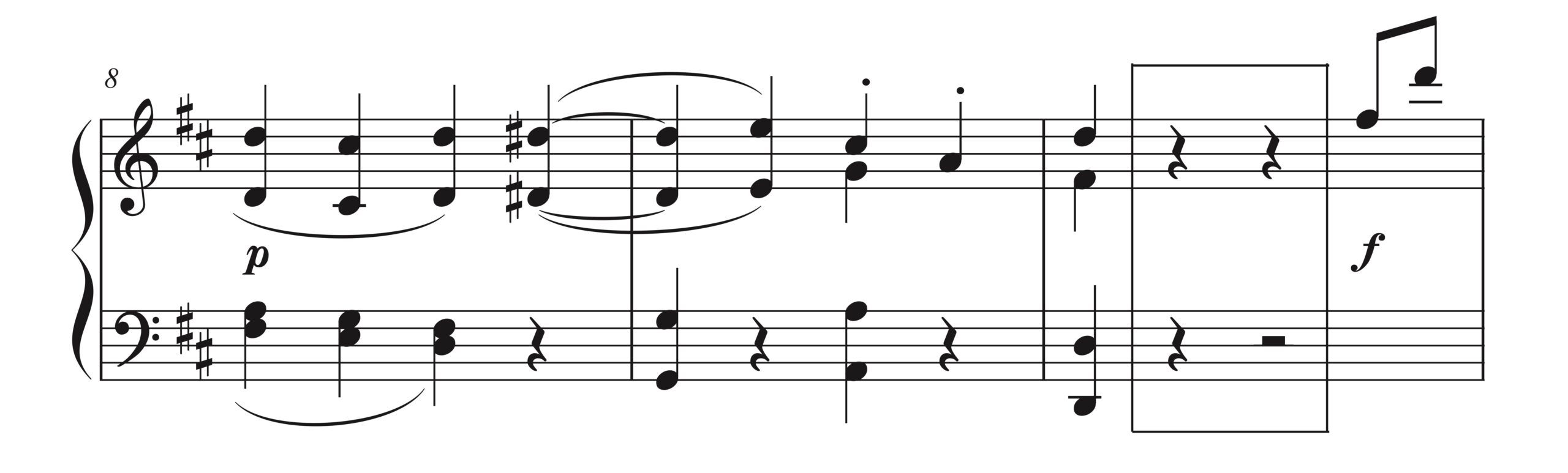

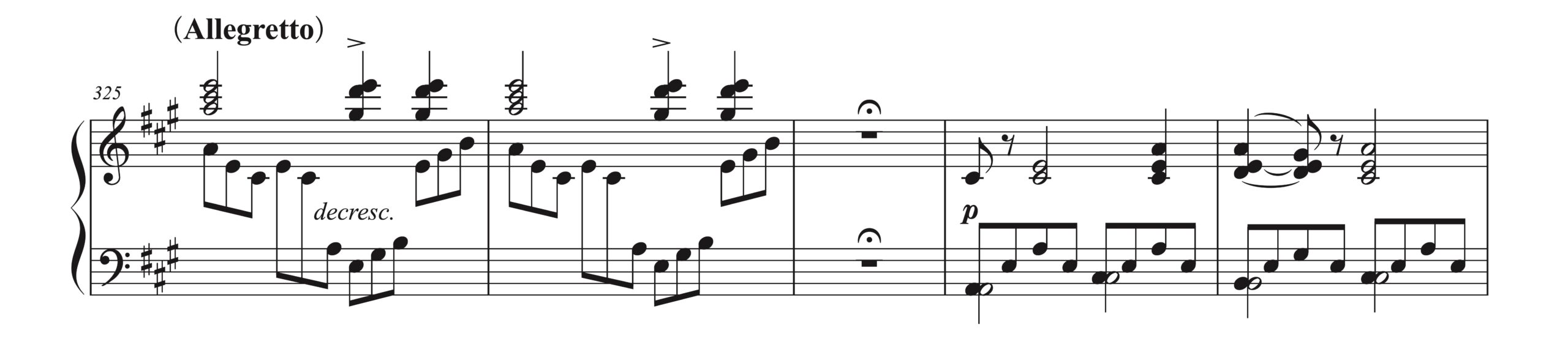

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、8-10小節)

10小節目の四角で囲った箇所では、両手とも休符になります。注意点は2点です:

・休符が詰まってしまわないように注意する

・頭や顔でカウントをとらないように注意する

休符が詰まってしまう状態には本当によくなりがち。

片手さえ動いていればそうならないのですが、両手ともに休符になった途端に休符が詰まってしまいます。特に譜例のような、p から f へとダイナミクスが急激に変化するときには、この傾向が顕著になります。

自身では意外と気づきにくい部分なので、十分に気をつけましょう。

また、頭や顔でカウントをとってしまう動作も起きがち。

やはり片手が動いてさえいればその動きがカウントになるのですが、両手ともに休符になるとどこかでカウントをとらないといけないので、顔を振ってしまったりします。

もちろん、”体内” でカウントをとるべきところです。

日頃の練習から意識しておくことが一番の対策と言えるでしょう。

‣ 7. 沈黙の表現:休符における空気感のコントロール

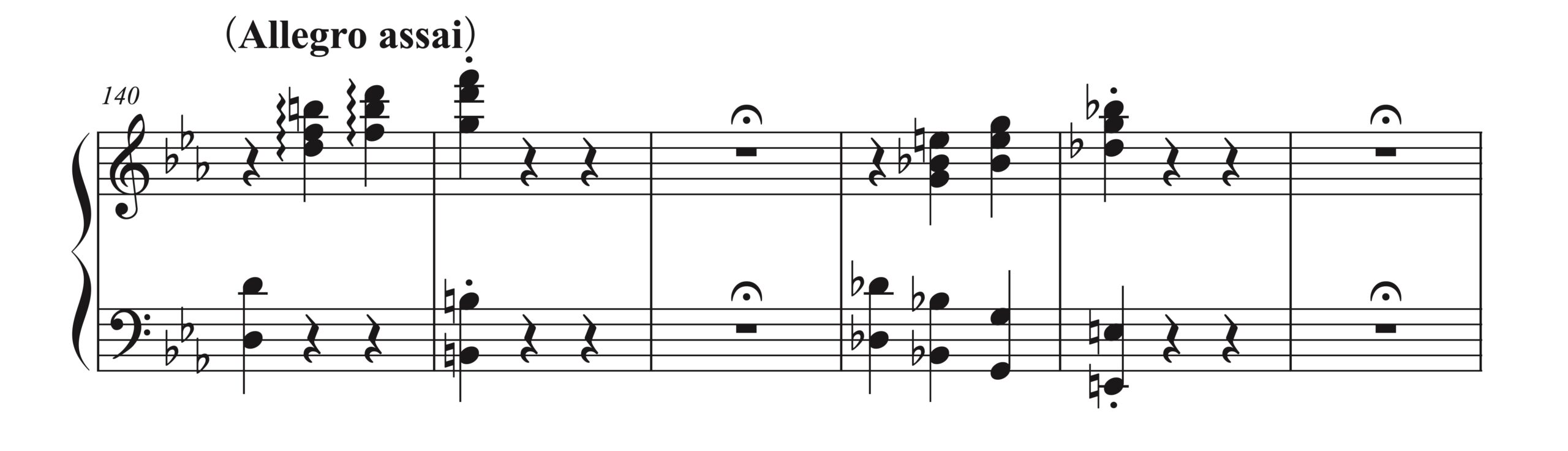

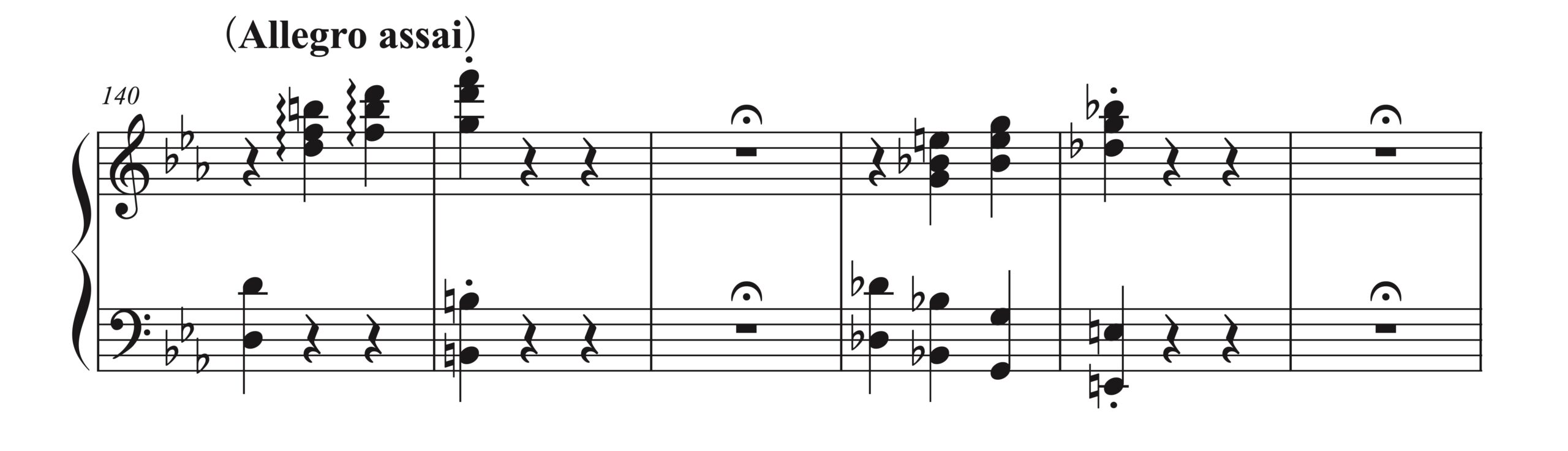

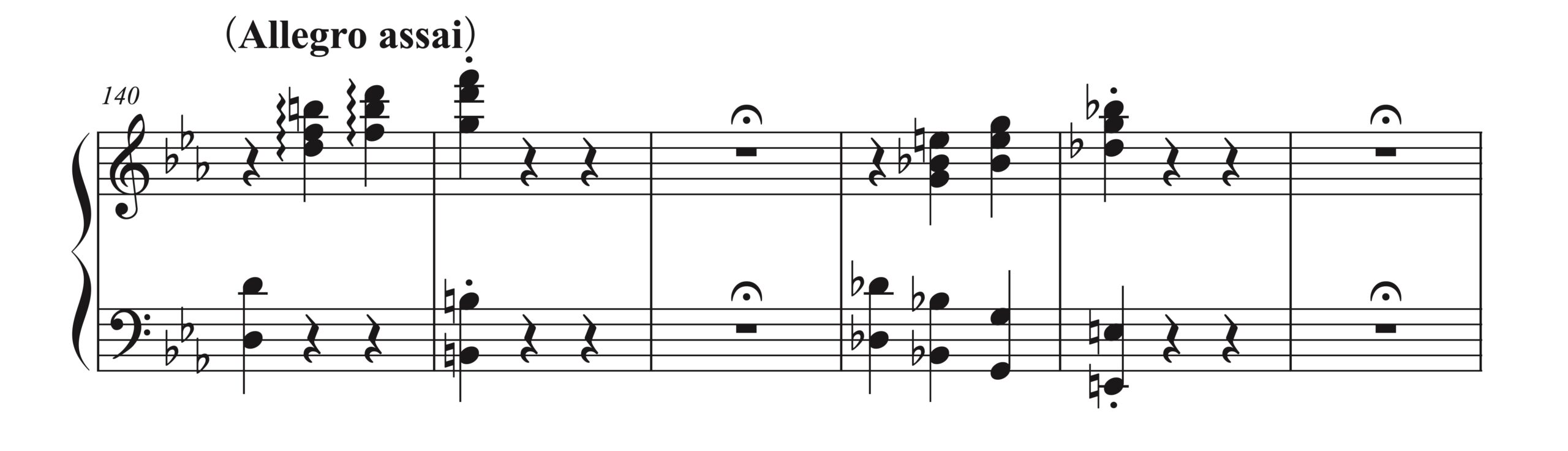

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、140-145小節)

フェルマータのかかった全休符が見られますが、こういったいっせいの休符表現は、ただ単に時間を空けるために存在するのではなく、空気感を含めた音楽表現そのものだと思ってください。空気感というのは、一種の緊張感のようなものです。

・休符のとり方

・休符のあいだの身のこなしなど、視覚的要素

こういったあらゆる要素が影響して、空気感がどう伝わるのかが決まります。

【休符の直前にある音符の発音方法、その余韻の響かせ方、処理の仕方】

(再掲)

休符の直前にある音符を、どのような音量・音色で発音するのか。また、余韻を:

・ペダルを使って共鳴音もつけてウェットに響かせるのか

・ノンペダルでドライに響かせるのか

・バッ!切るのか

・スッと切るのか

ざっくりとした分類ですが、こういった違いによって直後の休符の意味合いが全く変わってきます。空気感のコントロールは休符になる前から影響を受けているということです。

【休符のとり方】

(再掲)

一斉の休符のとり方で一番大きいのは、「フェルマータも含めて、どれくらい伸ばすのか」という視点です。

フェルマータが書かれていない休符でさえ、ピッタリではなく多少伸び縮みさせて操ることがあるくらいなので、フェルマータがかかっていると、なおさらどれくらい伸ばすのかに幅が出てきます。とは言っても適当に伸ばせばいいのではなく:

・前後をどう聴かせたいのかという木の視点

・楽曲全体をどう聴かせたいのかという森の視点

これらをあわせ持つようにしてください。

(再掲)

例えば、前後関係という木の視点で言えば、譜例のようにフェルマータ付き全休符が2小節を挟んで2回連続する場合、両方とも長過ぎてしまうと曲途中で段落感がつき過ぎてしまいます。また、記譜上の長さは「全休符+フェルマータ」とどちらも同じになっているにも関わらず、それぞれの休符の長さが違い過ぎるのも不自然ですね。

加えて、楽曲全体という森の視点で言えば、楽曲の全体規模に比して曲途中のフェルマータ付き休符が長過ぎると、全体のバランスを欠くことになるのは当然のこと。

全体の構成を見ていくうえで、ある一部分が浮いたように強調されてしまうのは、意図的な場合を除き良いことではありません。そこだけ意味を持ってしまい、バランスを欠くからです。

【休符のあいだの身のこなしなど、視覚的要素】

「聴衆は視覚的にも音楽を聴く」という言葉を耳にしたこともあるでしょう。

・一斉の休符のときに無造作にガサっと動いたり

・美しい静寂にも関わらず、次の部分の準備をサササッと進めたり

これらのようにしてしまうと、聴衆は一気に夢から覚めてしまうでしょう。身のこなしをとってみても、休符における空気感のコントロールにつながっています。

「テュルク クラヴィーア教本」 著 : ダニエル・G・テュルク 訳 : 東川 清一 / 春秋社

という書籍の中で、テュルクは以下のように解説しています。

いかに美しいパッセージでも、奏者の素振によって「これから難所と取り組むが、うまく弾けないかもしれない」と私たちが気づいてしまうとすれば、それよりいくらかを劣るパッセージでも、それがもし落ち着いて容易そうに弾かれるなら、奏者に共感しながら聴いている聴衆を喜ばせることになるだろう。

(抜粋終わり)

・テュルク クラヴィーア教本 著 : ダニエル・G・テュルク 訳 : 東川 清一 / 春秋社

► C. 休符を使った応用的な譜読み

‣ 8. エネルギーを解放する休符

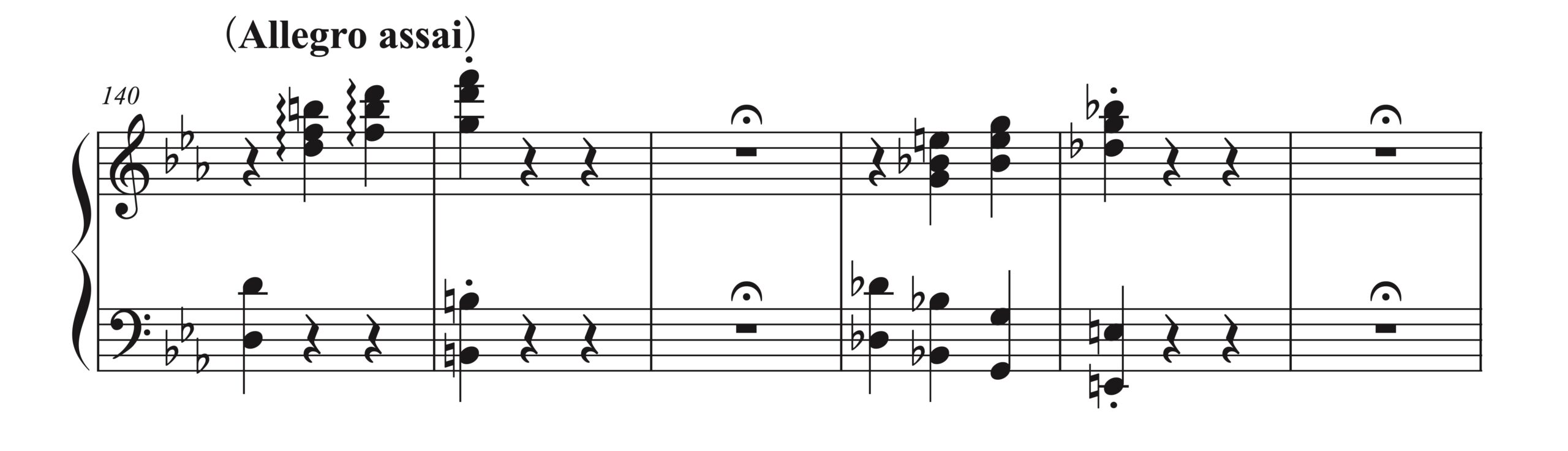

ラフマニノフ「音の絵 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、69小節目)

譜例の矢印で示した直前までは、変にテンポをゆるめたりためたりせずに一気に上がり切るのがいいでしょう。

なぜかと言うと、上がり切った直後に32分休符があるからです。

この32分休符は「エネルギーを解放する休符」と考えてください。休符の直後から新しくフレーズを作ります。...というように、ラフマニノフは楽譜に休符とスラーで示しています。

付点16分音符にせず「16分音符 + 32分休符」で記譜された理由を考えれば、エネルギーの流れが見えてきます。休符でエネルギーの解放があるにも関わらず、その前の駆け上がりでゆるんだりためたりしてしまったら、休符の意味が無くなってしまいます。

こういったところで休符の意味を考えないと「お休みだから手をあげた」というだけになってしまい、作曲家の意図したであろう表現が見えてきません。

‣ 9. いきなり黙ることによる引きつけ表現

学生の頃に経験ありませんか。

授業中、喋りっぱなしだった教員がいきなり静かになって「怒らせるようなことしたかな?」と一瞬不安になったこと。

これは引きつけの方法で、場の空気をコントロールすることができます。

音楽表現においても似たような手法があります。ピアノ曲でも、次の例のように効果的に使われている例は多くあります。

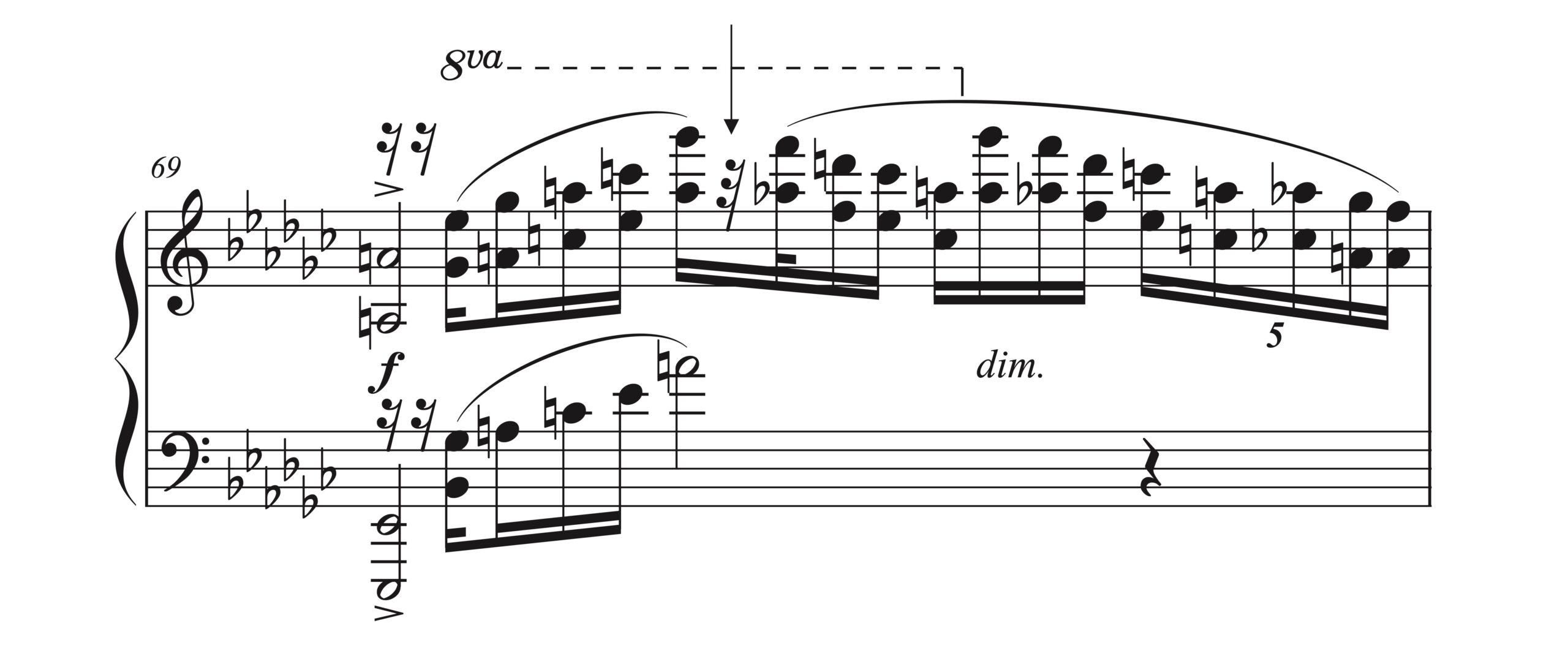

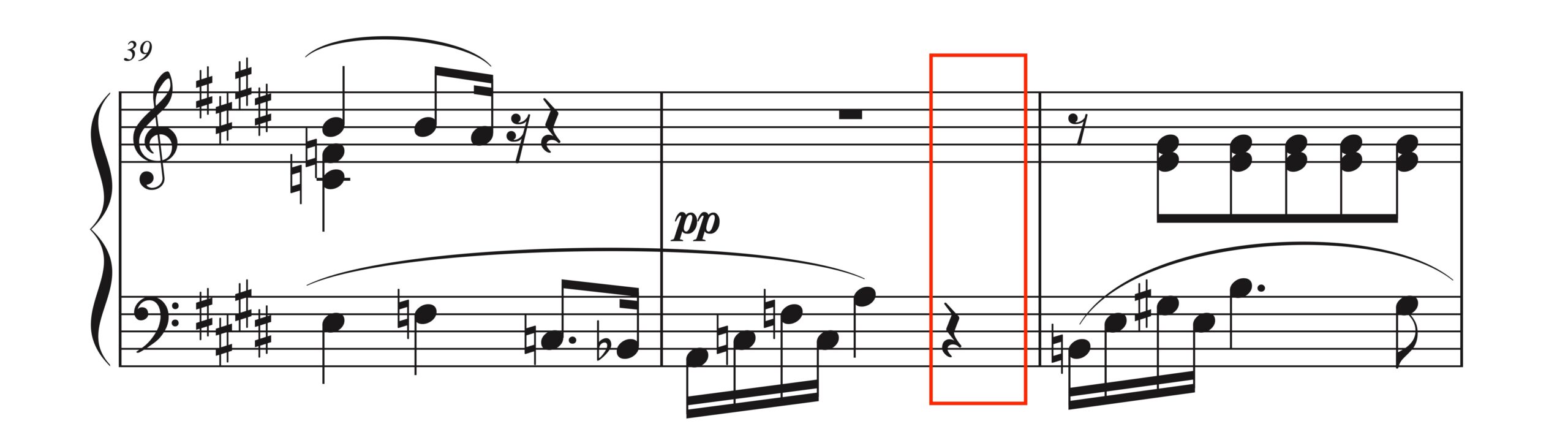

シューベルト「ピアノソナタ 第20番 D 959 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、330-334小節)

「いきなり」全声部が黙ることで、一種の引きつけ効果が出ています。音楽としてそれがメリハリになるので、聴衆の集中力に影響を与える意味でも効果的な表現と言えるでしょう。

この楽章では何度か、同じようないきなり黙る表現が使われています。

一方、全声部が休符になるからといって、必ずしも同じような効果が現れるわけではありません。

譜例(同楽曲、325-329小節)

ここでの休符は、引きつけというよりは「段落感をつける」ような、より常套的なやり方です。「えっ、何?」などといった印象を聴衆が感じることはほとんどありません。

さらに異なる表現をもう一例。

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、39-41小節)

この例では、直前から自然につながるように余韻が休符へと溶け込みます。上記、シューベルトの例との違いを感じてください。

様々なタイプの「沈黙」の意味を考えると、余韻の処理のニュアンスを考えるきっかけになったりと、演奏そのものにもプラスにはたらきます。

‣ 10.「休符に隠された半音階」とはどういうことか

「モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈」 著 : 山崎 孝 / 音楽之友社

という書籍の中に 「休符に隠された半音階」という内容が書かれています。 これは、演奏をするうえでも創作をするうえでも非常に重要な考え方になってくるので、 補足して解説しておきましょう。

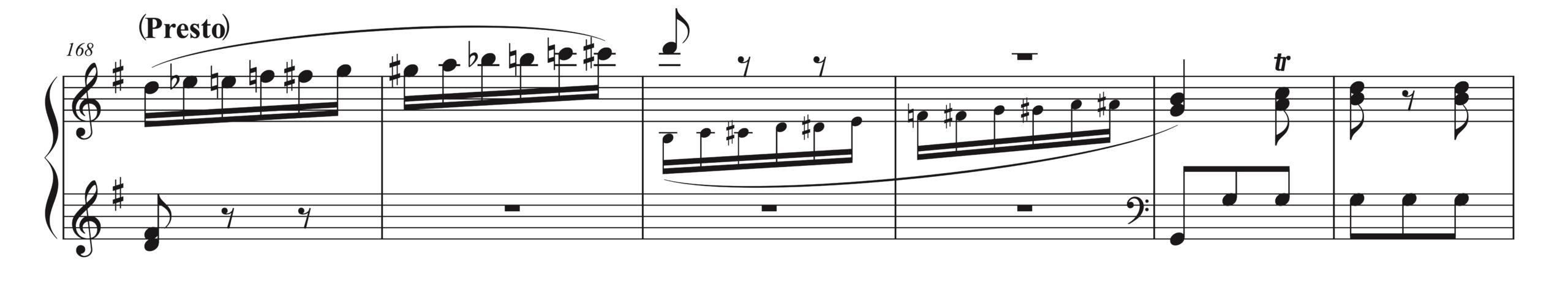

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、168-173小節)

小音符で示した音符群は、実際の楽曲には書かれていません。上記の書籍の中で、以下の抜粋文章と共に補筆されているものとなります。

休符にも隠された半音階がある。

この隠された音型を想像することは、休符を生きたもの、無音の音楽を表す。

(抜粋終わり)

小音符は実際にはないわけです。しかし、半音階という特徴的なパッセージを2小節聴かされた後にパッと無音になると、直後は我々の心の中に半音階のサウンドが残っていて、無音のときにも錯覚として半音階を聴いてしまう、ということなのです。

人によって、どういった音域のどういった音程の半音階を想像するかは異なるでしょう。

しかしいずれにしても、「実際に聴こえていないものを想像で聴いてしまう」という錯覚は演奏者や聴衆の想像力を豊かにするので、休符を、意味のある「間(ま)」にしてくれるというわけです。

シェーンベルクは「6つの小品 Op.19」というピアノ曲の終曲の中で、上記の錯覚を利用して、「背景を消した後にメロディを単音で鳴らし、そのメロディと、聴衆の心の中に残っている想像上の背景とを混ぜ合わせる」という試みを行なっています。興味のある方は聴いてみてください。

参考記事:【ピアノ】無調音楽入門:シェーンベルク「6つの小品 Op.19(1911)」

・モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈 著 : 山崎 孝 / 音楽之友社

► 終わりに

本記事で紹介した様々な観点から休符を捉え直すことで、より深みのある演奏になるでしょう。譜読みの段階から休符の重要性を意識するようにしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![モーツァルト ピアノ・ソナタ演奏と解釈[ムジカ] (ムジカノーヴァ叢書 21)](https://m.media-amazon.com/images/I/41e1e39lDoL._SL160_.jpg)

コメント