【ピアノ】「これが書かれていなかったら」と想像する逆転分析法

► はじめに

ピアノの楽譜を読む際、音符や休符に注目しがちですが、作曲家が意図的に書き加えた記号や指示にこそ、分析のヒントや演奏解釈の鍵が隠されています。

本記事では、「もしこの記号が書かれていなかったら、どのような音楽に変わるだろうか?」という逆転の発想で楽譜を分析する手法を紹介します。この視点を持つことで、作曲家の意図を理解し、より深い楽曲理解と説得力のある演奏表現につなげることができます。

► 具体例による実践

‣ タイが書かれていなかったら

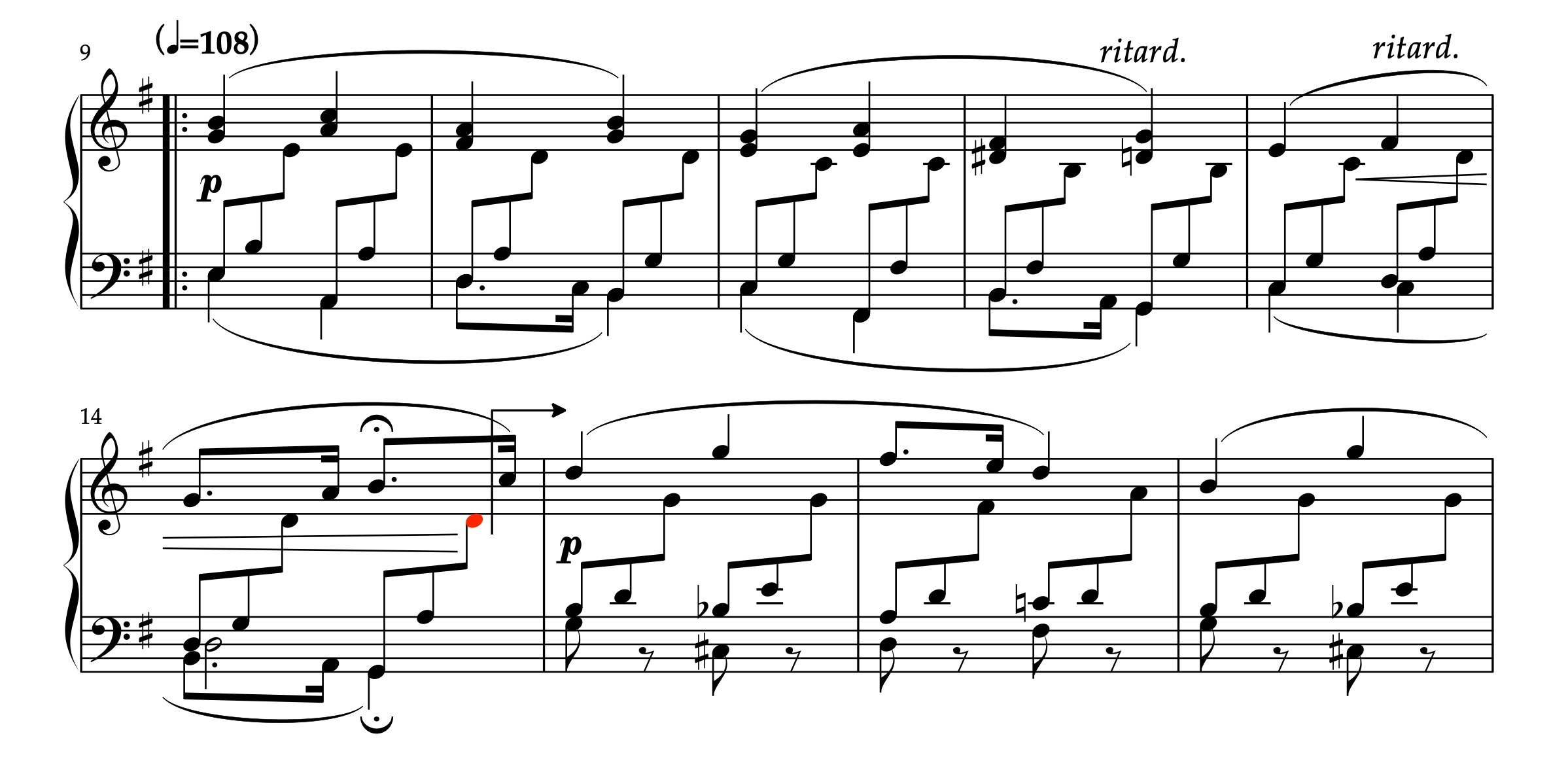

シューマン「子供の情景 1.見知らぬ国 Op.15-1 ト長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

5-6小節の左手に突然現れるタイ(譜例のレッドで示した部分)に注目しましょう。前後の文脈を考えると、なぜここでタイが必要だったのでしょうか。

分析のプロセス:

「タイがなかったら」を想像し、実際に音で確認してみると:

・タイなしの場合:G音の2連打が耳についてしまう

・2度目のG音を省略した場合:5小節2拍目の充実感と比べて、音響的に希薄になってしまう

作曲家の意図:

・タイによって連打を回避しつつ、G音の響きそのものは得たかった

・これにより、和声の充実感を保ちながら、違和感のない音楽を実現している

‣ クレシェンドが書かれていなかったら

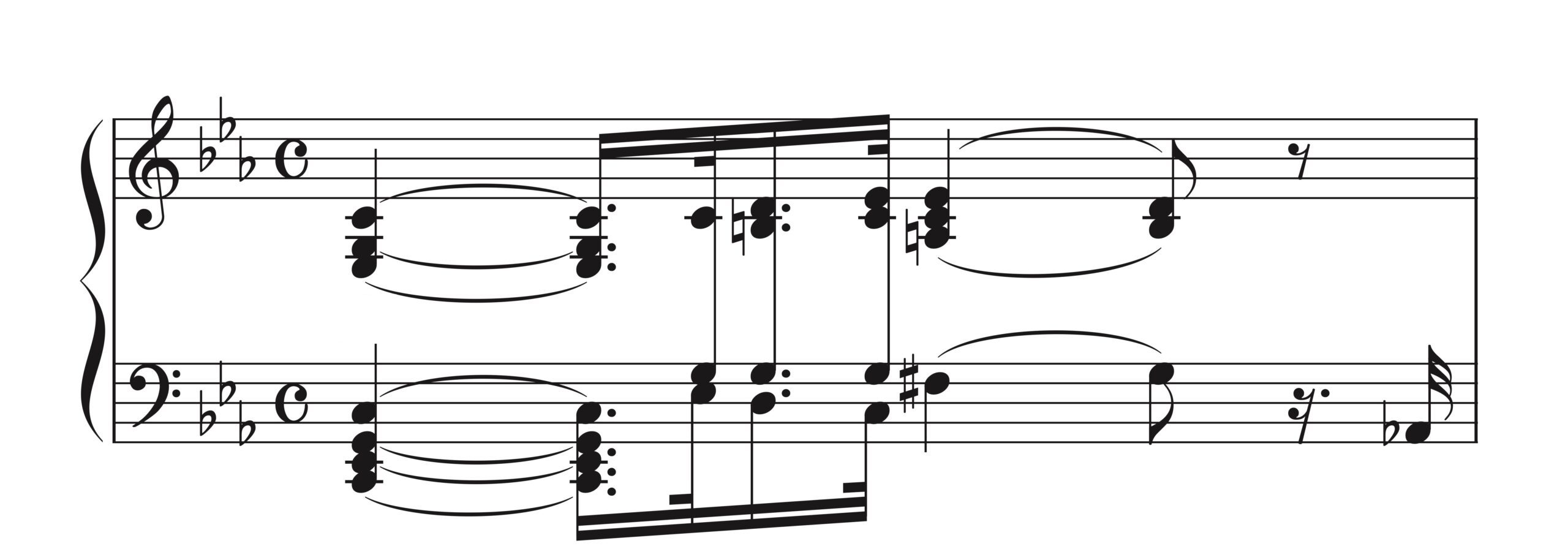

シューマン「子供の情景 1.見知らぬ国 Op.15-1 ト長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-17小節)

13-14小節のクレシェンド記号が、原典版ではフェルマータの位置(14小節2拍目)を越えてレッド音符D音の直前まで伸びています。なぜでしょうか。

「クレシェンドが書かれていなかったら」の想像:

この記号がないと、フェルマータの解釈が大きく変わります。クレシェンドがあることで:

・rit. をしながらも2拍目で止まらず、エネルギーの方向性がD音まで続く

・D音にショートフェルマータがついているイメージで、そこで一旦の区切り

・16分音符のC音から新しい音楽の流れが始まる

‣ 速度標語が書かれていなかったら

まず、音符と休符以外の作曲者による書き込みを消した状態を想像してみましょう。

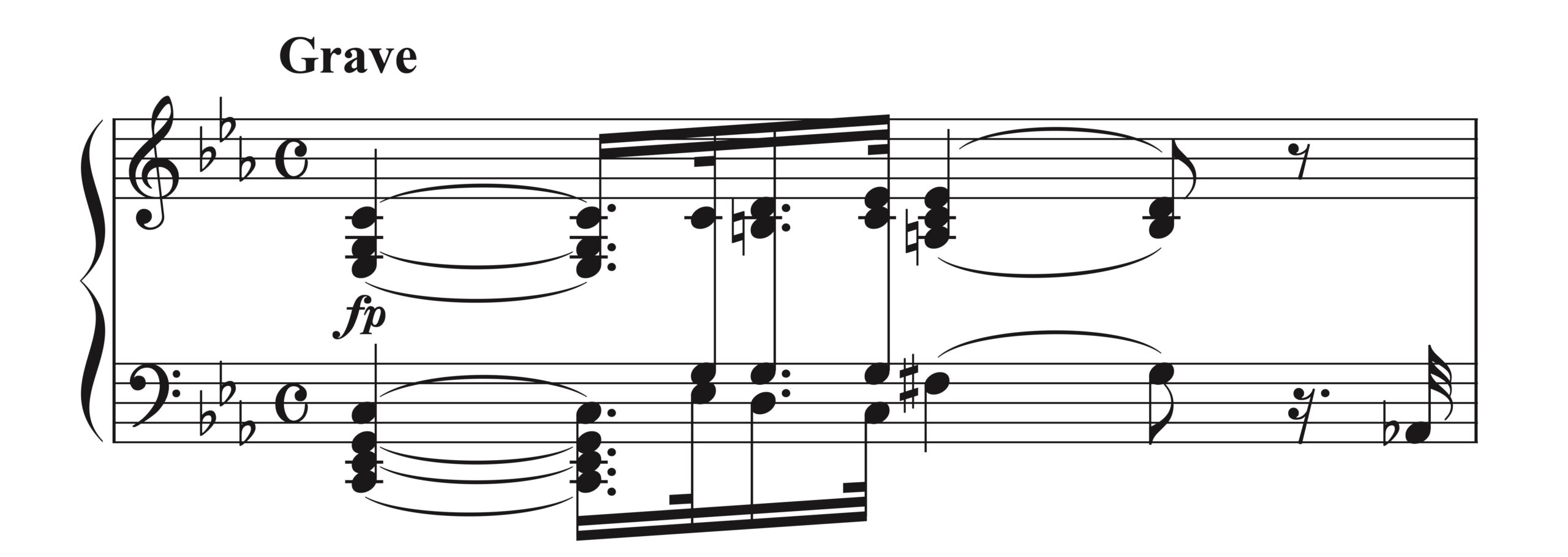

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭、記号除去版)

この譜例をじっくりと観察し、この楽譜から受ける印象を記憶してください。その後、下の原版と比較してみましょう。

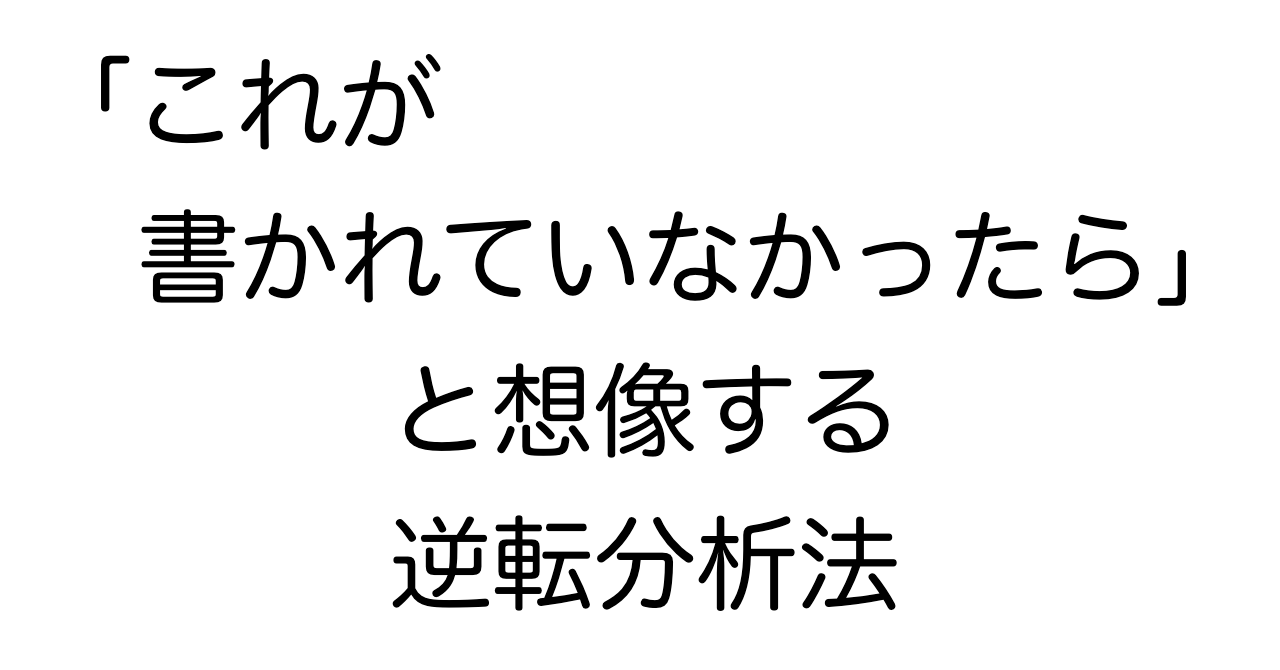

譜例(曲頭、原版)

劇的な変化:「Grave」と「 fp 」という、わずか2つの記号が戻っただけで、求められている深く重々しい曲想が明確に浮かび上がります。音符の見え方さえも変化して感じられるはずです。

上記の譜例では速度標語と強弱記号のみを隠しましたが、スラーなどのアーティキュレーションまで隠してもいいでしょう。

このように、書かれていることの重要性は、比較によって明確になります。日頃見慣れた記号も、一度「消去」してから見直すことで、その真価を再発見できるのです。

► 終わりに

「これが書かれていなかったら」という視点は、楽譜を能動的に読み解くための有効な方法です。この分析手法を取り入れることで、楽譜から読み取れる情報が増え、より深い楽曲理解や説得力のある演奏解釈につながることでしょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント