【ピアノ】メロディに急に入ってくる従属的声部の扱い方

► はじめに

ピアノ演奏において、メロディと従属的声部のバランスは、演奏の質と表現力を大きく左右する重要な要素です。初心者〜中級者の多くが陥りがちな問題は、これらの声部のバランスをうまく扱えないことであり、特に「急に」入ってくる従属的声部の扱いには注意が必要だと言えるでしょう。

本記事では、メロディの中に従属的声部が急に入ってくる時の演奏方法について、具体的な楽譜例と共に詳しく解説します。

► メロディと従属的声部の関係性

オーソドックスなピアノ曲では、主旋律(メロディ)と、それを支える内声・対旋律・バスなどの従属的声部が存在します。これらは決して「目立たなくていい」パートというわけではなく、適切な音量とタッチで演奏することで楽曲全体のバランスを生み出します。

特に注意すべき点は:

1. メロディの連続性を保つ:急に従属的声部が現れても、メロディが途切れたり埋もれたりしないようにする

2. 自然なバランス:メロディを不自然に強調せず、音楽的な流れの中でバランスを取る

3. 声部の役割理解:それぞれの声部がどのような役割を持っているかを理解する

► 実例で学ぶ:急に出てくる従属的声部とメロディのバランス

‣ 例1:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-26 無題」

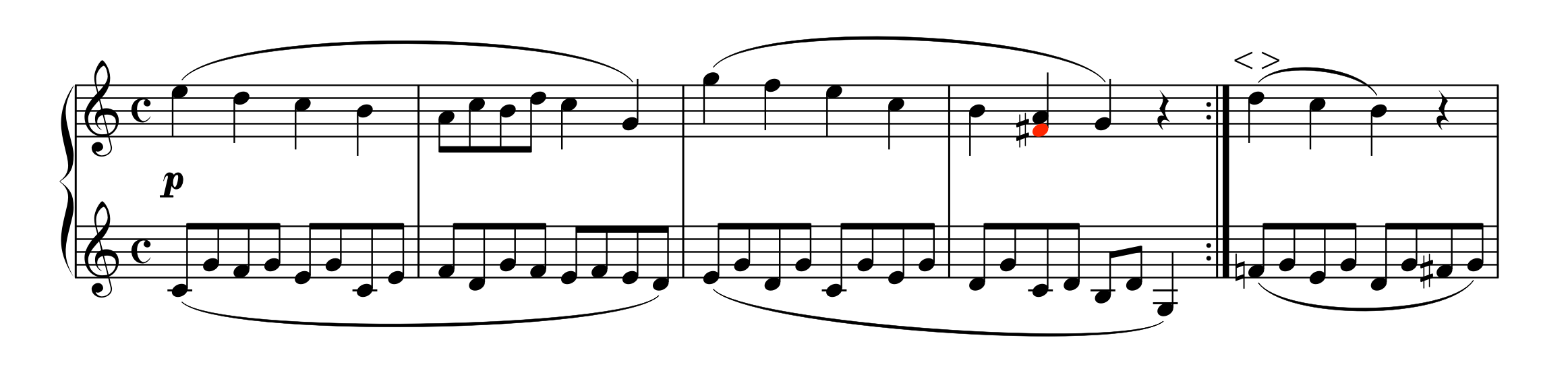

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-26 無題」

譜例1(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

この曲の5小節目では、メロディが左手パートに移行します。そして6小節目からは、左手一つで「メロディ」と「バス音」の両方を演奏するという場面が登場します。

この時に多くのピアノ学習者が陥りやすい問題は以下の2点でしょう:

1. バス音が強過ぎてメロディが埋もれる

左手で多声を弾くのに慣れていないと、全ての音を同じ強さで弾いてしまい、メロディとバスの区別がつかなくなる

2. メロディを不自然に強調し過ぎる

バスとの区別をつけようとするあまり、メロディの音だけが突然大きく飛び出してしまい、フレーズの自然な流れが損なわれる

ただメロディが聴こえればいいだけでなく、その音が前後のメロディ音との流れの中に自然に入らないといけないわけです。従属的声部が出てきた瞬間に、メロディを出そう出そうと思って、そこのメロディ音だけが不自然に大きく飛び出てしまったりすると、しっかりと聴こえていても音楽的ではありません。

練習方法:

(再掲)

1. まずメロディだけを取り出して「実際に使用する運指」で練習し、その音色と流れを耳に定着させる

2. 従属的声部も入れて練習する

3. 左手パートのみでピカンピカンの音楽に仕上げてから、両手で練習する

レッド音符で示したバス音は、装飾音としてずらして演奏されるのでまだ良いのですが、特に注意が必要なのは、譜例中でブルー音符で示されているように、メロディと同時に発音する従属的声部。これらの音は、メロディを埋もれさせることなく、かつ支えとなるよう適切な音量で演奏する必要があります。

‣ 例2:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-1 メロディー」

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」

譜例2(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-5小節)

この楽曲では、右手パートでメロディを弾きながら、同じ右手で内声(従属的声部)も演奏します。譜例中のレッド音符で示された音が、メロディの流れの中に突如現れる従属的声部です。

右手パートの例ではありますが、注意点や練習方法は上記の譜例1の時とほぼ同様。ただし、各パートの役割分担を考えると、ここでの内声Fis音は左手パートよりもさらに目立たないようにバランスを作る必要があります。

► 終わりに

メロディと従属的声部のバランスは、ピアノ演奏において基本的でありながら、常に向上させていくべき重要なスキルです。単にメロディを目立たせるだけでなく、音楽の流れと表現の中で自然なバランスを取ることが大切です。日々の練習では、常に「聴く耳」を育て、楽曲の構造を理解しながら、声部間のバランスに注意を払いましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「メロディー」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン ユーゲントアルバム より メロディー】徹底分析

► 関連コンテンツ

コメント