【ピアノ】モーツァルト作品の装飾音の演奏解釈と歴史背景

► はじめに

モーツァルトの楽譜を開くと、様々な装飾音記号に出会います。中でもトリル記号(tr)の演奏法については、現代でも解釈が分かれることがあります。しかし、18世紀の演奏習慣を紐解くと、大きなヒントが見えてきます。

► モーツァルト時代の装飾音の実際

‣「上音」からの開始

· レオポルド・モーツァルトの教え

モーツァルトの音楽教育の基礎を形成したのは、父レオポルド・モーツァルト。

レオポルドの著書「ヴァイオリン奏法」は、ヴァイオリンの技術指南書以上の意味を持ち、18世紀中期の音楽実践に関する重要な一次資料となっています。特に装飾音に関する記述は、W.A.モーツァルトの作品を解釈するうえで本質的な意味を持ちます。

レオポルドは、トリルを「上音から開始する」という明確な指針を示しており、この原則は、当時の音楽美学における装飾音の機能と密接に関連しています。

・レオポルト・モーツァルト ヴァイオリン奏法 新訳版 / 全音楽譜出版社

· 後世への影響

1828年、フンメルが書籍の中で「世の中の人はいまだにトリルを上から入れている」と記したことは、この演奏習慣が19世紀初頭まで広く継承されていたことを示しています。

モーツァルトの生きていた時代よりずっと “後” のこと。

この証言は、古典派からロマン派への過渡期における演奏実践の変遷を考えるうえで重要な意味を持っています。

‣ 演奏タイミング

バロックや古典派の作品では、装飾音符は基本原則として「拍と同時に」演奏します。これは、以下で紹介するような様々な文献で強調されています。

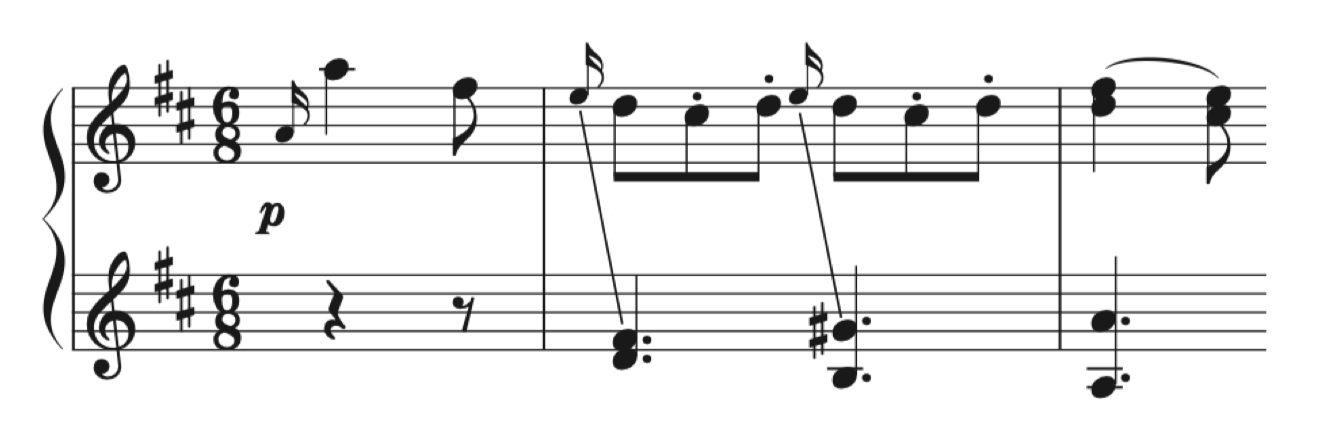

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

► モーツァルトの装飾音符に関する研究資料

レオポルト・モーツァルトの「ヴァイオリン奏法」:

・当時の演奏習慣を直接知ることができる貴重な資料

・装飾音符の具体的な演奏方法が詳しく解説されている

エファ&パウル・バドゥーラ=スコダの「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」:

・装飾音符に関する記述も多数

・アッポッジャトゥーラ、ターン、トリルなどの「記譜された装飾音」の正しい演奏法

・モーツァルト自身が行っていたであろう即興的な装飾についても

ヘンレ版の装飾音符の奏法譜:

・モーツァルトのソナタ集に付属

・エルンスト・ヘルトトリッヒによる1977年の校訂版が標準

・実践的な演奏例として参考になる

奏法譜の活用方法:

・そのまま模倣するのではなく、装飾の原理を理解する

・パターンを分析し、別の楽曲の似たフレーズへの応用を考える

・信頼できる原典版での研究を心がける

► 現代における解釈の可能性

‣ 歴史的知識と音楽的判断の両立

現代の演奏家は、歴史的根拠を踏まえつつ、楽曲の表情に最も適した解釈を選択しています。

2005年に放送されていた「スーパーピアノレッスン モーツァルト編」における彼の指導は、歴史的な演奏習慣を踏まえたうえでの音楽的判断を示していました。

「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」における彼の解釈—下音からのトリルの提案—は、ただの慣習からの逸脱ではなく、楽曲の表情や文脈を考慮したうえでの音楽的判断と言えるでしょう。指導の意図は「そのほうがこの部分の表情に合っているから」というものでした。

・NHK スーパーピアノレッスン モーツァルト / NHKシリーズ

‣ 実践的アプローチ

バロックから古典派の作品における装飾音の実践において、以下の点が重要です:

奏法譜の作成:

・装飾音の具体的な実現方法を奏法譜として書き出す

・テンポや文脈に応じた適切な音価の選択

歴史的文脈の考慮:

・前提としての時代様式の知識を持つ

・和声進行との関連性の分析

・楽曲の性格との整合性

バロック〜古典派までの作品における装飾音は「必ず自分で奏法譜を書けるようにする」のが重要です。

J.S.バッハの解釈本などを見ると、装飾音の奏法例として32分音符などの細かい音符で書いてありますが、あのような奏法譜を、今取り組んでいる楽曲の装飾音でも自身で用意しましょう。それをせずに闇雲に適当に入れるだけだと、毎回入れ方が変わってしまって本番で失敗します。

ロマン派以降だとアゴーギク自体に様々な解釈があり、テンポの揺れも大きく装飾音にも多少の自由度が増します。しかし、少なくともバロック〜古典派までの作品における装飾音は、「トリルの演奏のやり方を決めておき、毎回それを元に練習する」のが本番で失敗しないコツです。

► 興味深い事例:装飾音で書かれた、16分音符として弾く音

モーツァルトの装飾音関連で、一つ興味深い事例を取り上げておきましょう。

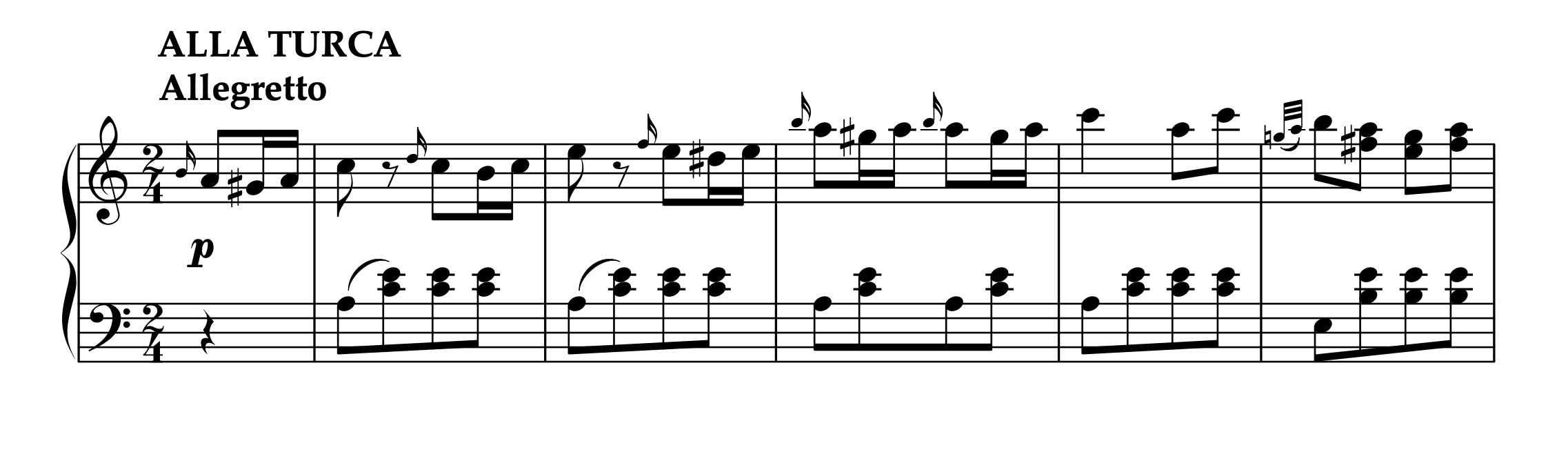

モーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331(トルコ行進曲付き) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

16分音符相当の音が装飾音符で記譜されている箇所があります。これには音楽学的な理由があります:

・当時の記譜習慣として、拍頭の非和声音(和音構成音以外の音)は装飾音符で書くことが一般的だった

・この記譜法は、音楽理論と実践の歴史的な関係を示す興味深い例

► 終わりに

モーツァルト作品におけるトリル・装飾音の解釈には、以下の3点が重要です:

1. 父レオポルド・モーツァルトの教えに基づく歴史的理解を基礎とすること

2. 基本的な演奏習慣を踏まえたうえで、音楽的文脈に応じた判断を行うこと

3. 具体的な奏法譜の作成を通じて、解釈を明確化すること

上記文献などでの学習も取り入れて、モーツァルトの装飾音についてさらに学びを深めていきましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![レオポルトモーツァルト ヴァイオリン奏法 [新訳版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41tO+Sxr+-L._SL160_.jpg)

コメント