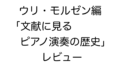

【ピアノ】中庸テンポでのアルベルティ・バスにおけるフィンガーペダルの使用実践例

► はじめに

アルベルティ・バスは古典派のピアノ曲でよく見かける伴奏形です。特に中庸以下のテンポの作品におけるアルベルティ・バスでは、音響の充実と声部の明確化のためにフィンガーペダルを活用すると有効です。しかし、その演奏にはいくつかの技術的課題も出てくることでしょう。

本記事では、モーツァルトのピアノソナタの緩徐楽章を例に、フィンガーペダルの実践的な使用法について解説します。

► 用語確認

‣ アルベルティ・バスとは?

「ニューグローブ世界音楽大事典」より

鍵盤音楽において、左手による伴奏として最低音、最高音、中間音、最高音の順に演奏される分散和音。

ドメニコ・アルベルティ(1710頃〜40)の名にちなむ。近年の研究によれば、一見するとごくありきたりなこの音形を最初に多用したのがアルベルティであったようである。

(抜粋終わり)

具体的には、以下のような音型を指します:

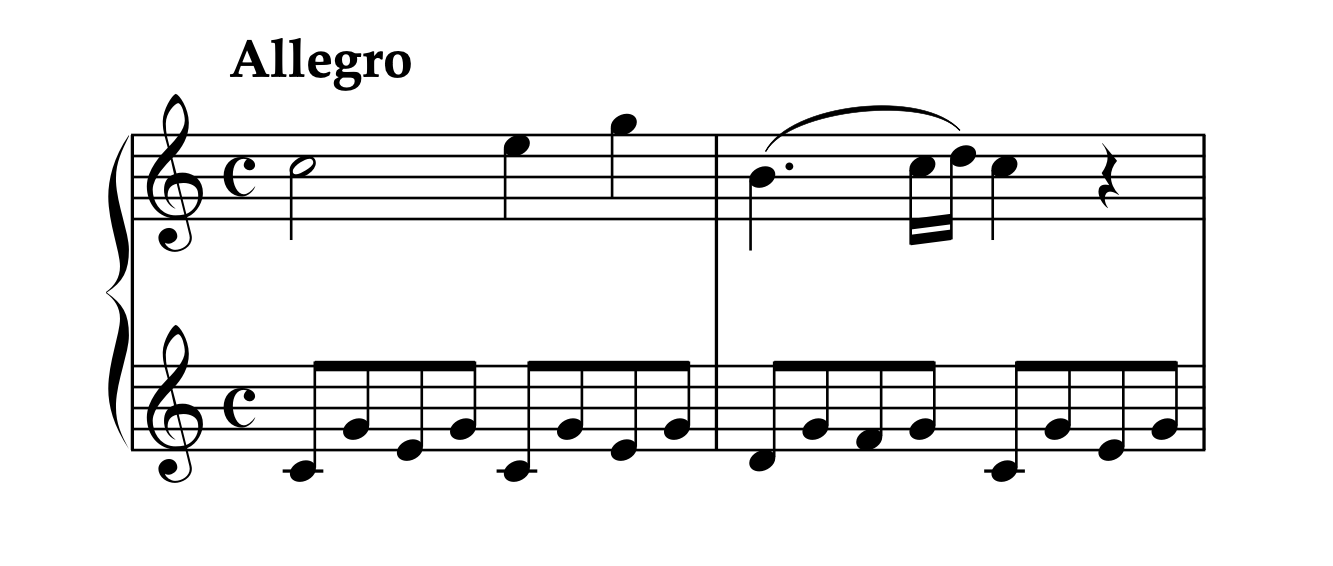

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

‣ フィンガーペダルとは?

フィンガーペダルとは、「楽譜上の音価では伸びていない音符を、指で残すテクニック」のことです。このテクニックには、主に以下のような本質的な役割があります:

・和声の充実:音の重なりを作り出すことで、より豊かな響きを実現

・声部の独立性の強調:複数の声部を明確に表現

・音響バランスの調整:特定の音を意図的に残すことで、音響的な厚みをコントロール

► フィンガーペダルの実践例

今回は、「広義の」アルベルティ・バスが使われた穏やかなテンポの作品を例として見ていきましょう(「アルベルティ・バス」という名称は、いわゆる「ドソミソ伴奏」の分散和音型にのみ用いられるべきで、他の分散和音の伴奏一般にまで拡大解釈すべきでないとする意見もあります)。

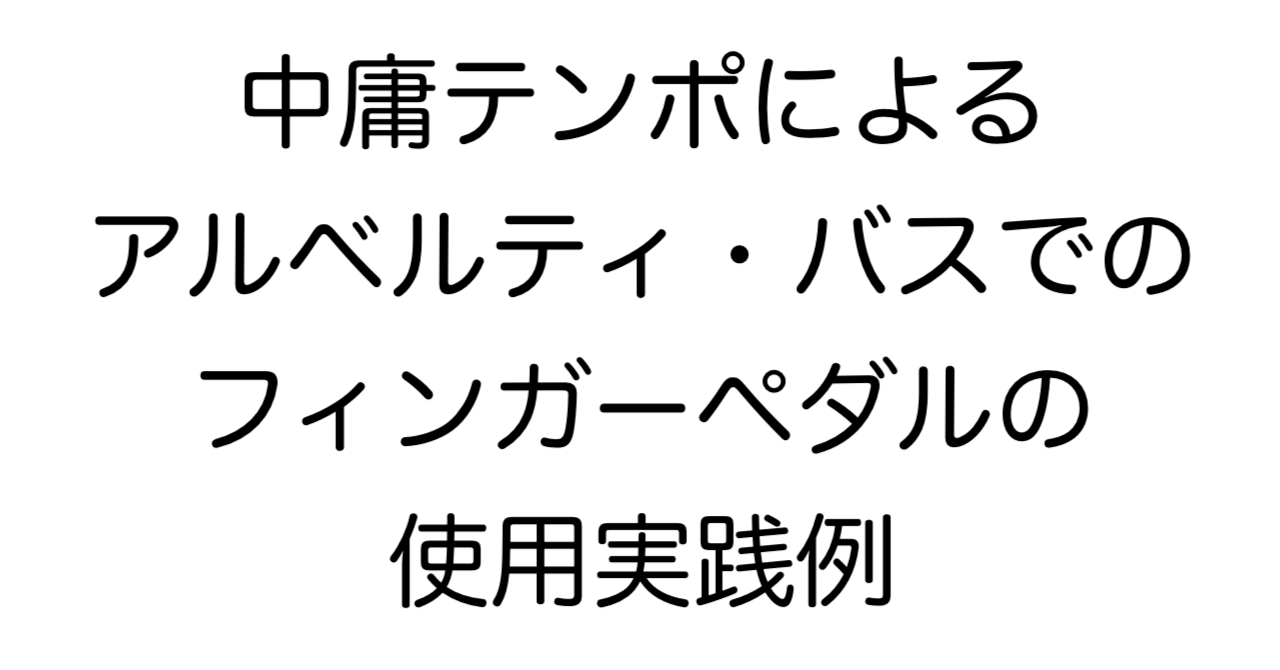

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

譜例1(PD作品、Sibeliusで作成、16-23小節)

譜例に見られるような左手パートの伴奏部分では、フィンガーペダルを活用してバスラインを持続する解釈がとられることもあります。しかし、その使用にはいくつかの問題点が浮上します。例えば:

・バス音が同音連打する時に音響の断裂が生じてしまう(例:フィンガーペダルにした17小節目のD音-D音)

・だからと言って、ダンパーペダルを下手に使うとメロディが濁ったりアーティキュレーションが台無しになる

これらの問題をクリアしながら、音楽的にも問題が生じないようにフィンガーペダルで残すバスラインを声部分けし、運指とペダリング付けをした例が、以下のものです。

譜例2(Sibeliusで作成)

このような実践のステップとしては:

1. 解釈方針の決定:そもそも、フィンガーペダルを使う解釈をするのかどうかを検討する

2. 声部分析:伴奏パートからバスラインを抽出して、フィンガーペダルで残す音を声部分けする

3. 問題点の特定:バスラインの同音連打による音響断裂などの問題が生じてしまう箇所を特定する

4. ペダル使用の検証:それをダンパーペダルで補う際に、メロディラインに濁りなどの不都合が起きないかを確認する

これらのステップを踏むことで上手くいく部分と問題点が浮上してくる部分がはっきりするので、後は、運指とペダリングに注意しながら一番音楽的な奏法を決定していくことができるでしょう。上記の譜例2での考慮点は:

・17-20小節は全て、1拍目の裏に軽いアクセントが入るシンコペーションが隠れているので、そこでペダルを踏む

・それにより、バスラインの同音連打による音響断裂を防ぐこともできている

・21小節目のバスラインの同音連打(Gis音-Gis音)では、メロディのスタッカートを壊すので、ペダルは不可

・そこで、運指の工夫(5-4)により指で限りなく音響断裂を少なくできる方法を選択(5-5よりもマシ)

似たような伴奏形が出てくる楽曲においてフィンガーペダルを使う場合は、このような視点で譜読みを進めていくといいでしょう。

► よくある誤り

フィンガーペダルを実践する際によくある誤りとして:

・すべての低音を単純に長く伸ばしてしまう: 音楽的文脈を考えず機械的に適用すると不自然な響きになってしまう

・指のコントロールが不十分:残す音と離す音の切り替えがスムーズにできず、音響にムラができる

・フィンガーペダルの欠点を補うために使うダンパーペダルの使用バランスの良くなさ:

– ダンパーペダルを踏むと音色が変わることを再認識し、できる限り整合性の取れた使用を心がける

– 文脈上それが困難な場合、薄く踏むなどの工夫をする

► 終わりに

フィンガーペダルの適切な使用は、特に古典派の作品において表現を多彩にします。技術的な側面と音楽的な意図を常にバランスよく考えながら、実践してみてください。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください:

・【ピアノ】アルベルティ・バス:演奏と分析両面からのアプローチ

・【ピアノ】フィンガーペダルの概論と実践的活用法

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント