【ピアノ】選曲・レパートリー形成・プログラム作成 大全

► はじめに

ピアノの学習は、一曲一曲の選択から始まり、ピアノを弾く喜びは、自分に響く作品との出会いにあります。

本記事では、レパートリーを豊かにして音楽的成長を支える選曲の秘訣と、魅力的なプログラム作りのコツを解説します。

► A. 選曲の基本戦略

‣ 1. 自分が本当に弾きたいと思える作品との出会い方

弾きたいと思える作品との出会い方があります。

とにかく、触れる作品の総量を増やすしかありません。数をあたってください。「触れる」というのは、弾くだけではなく聴いてみるのも入ります。

いろいろな方と話していると感じるのですが、多くの方は触れる作品数が少な過ぎます。それでは、自分の好きな音楽のまわりだけでグルグルしていて当然です。

おすすめのやり方は、1日1曲、未だ知らない新しい作品に触れることです。楽譜がなければ、まずは聴くだけでもOK。「1日1曲」と言うとハードルが低そうですが、これがラクではありません。

時間を作る方法はあります。

好きな曲ばかり聴いてしまう時間の一部をまわしてきてください。後は、新しい作品へ触れていくことに価値を感じて実行しようと思えるかどうかだけです。

弾きたいと思える作品に出会えて、それが、「これまでの自分の延長線上では出会えなかった作品」だと気づいたときには、何とも言えない喜びがあります。

‣ 2. 選曲に「正解」を求めない

「選曲に正解の1曲を求めない」ということは踏まえておいてください。

中々決められない方は、選曲でも勉強でも何でもそうですが、唯一の正解を見つけてから動き出そうとする傾向があるので、下調べだけで気の遠くなるような時間を使ってしまっています。しかし、唯一の正解なんてあるわけがなく、少し時間が経ってから「あの選曲は自分のためになったな」などと理解するだけのことです。

唯一の正解探しをやめるとラクになることを実感してください。

‣ 3. 大人の学習者のための発表会選曲のコツ

基本的には弾きたい作品を弾けばいいのですが、「自分の実力よりもあまりにもレベルが高い “地味な” 作品」を選んでしまうと、発表会の選曲としては適しているとは言えません。

例えば、中級に入った段階の学習者に人気のある地味な上級作品としては:

・ベートーベン「ピアノソナタ 第31番 変イ長調 Op.110 第1楽章」

・シューベルト「後期のピアノソナタ」

・ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61 変イ長調」

などがあります。もちろんこれらはきちんと表現できれば素晴らしい作品群ですが、相当ハードルは高いと思ってください。

アルベニスやグラナドスなどのお国柄が出る作品は、経験になりますし、聴衆の反応も上々なので、これらのようなレパートリーが少ない方はチャレンジしてみるのもアリでしょう。

ちなみに、ポピュラー作品を選曲する場合は、「自分の実力であれば、きちんと音楽的に弾けるレベルのもの」を選ぶのが間違いありません。

ポピュラー作品は聴衆みんなが知っていますし、きちんと仕上げた段階で披露したほうが印象がいいのです。それに、クラシック作品の場合はどうしても難しい作品へひたすら向かっていく学習者が多いようですが、ポピュラー作品というのはクラシック作品よりも難関への挑戦的に取り上げる方は少なく、かなり弾ける学習者でも楽しめるシンプルなポピュラーピアノソロを弾いていることは多くあります。

内容の難しさよりも良い音楽を届けることへ視点を向けて選曲するといいでしょう。

‣ 4. レパートリー選択のミスは誰にでも起こりうる

レパートリー選びにおいて、長い目で見たときの真の選択ミスというものは存在しません。音楽の学習や演奏経験は、たとえ一見ミスのように思えることでも必ず何らかの形で将来に活かされるからです。

しかし、特定の状況下では明らかな選択ミスと言えることがあります。例えば:

・出演する本番の時間制限を大幅に超える作品を選んでしまった

・見栄から自分の手の大きさに合わない作品を選んでしまった

・選んだ作品を弾き始めてから、ようやくそれが難し過ぎることに気づいた

・結婚式での演奏なのに、別れをテーマにした作品を知らずに選んでしまった

・コンクールや試験で、作品調査が足りず、要求されているジャンルや時代以外の作品を選んでしまった

難しいのは、こうした選曲ミスが初心者だけでなくかなり演奏技術の高い上級者でも平然と起こしうること。誰にでも起こる可能性があるのです。だからこそ、時間制限に合わない選曲など、注意さえすれば防げるようなミスについてはできる限りゼロに近づける努力が必要です。

選曲の際に考慮すべき重要なポイントとしては、以下のようなものがあります:

・演奏の目的や場面に適している

・自分の技術レベルとかけ離れ過ぎていないか

・練習に必要な時間は十分に確保できるか

・聴衆にとって興味深い選曲になっているか

・自分自身が演奏を楽しめる作品か

指導者がいる場合で自由に選曲させてもらっているケースでは、正直な感想を求めてみるのもいいでしょう。経験豊富な指導者からのアドバイスは、自分では気づかなかった視点をくれる可能性があります。

また、選曲のプロセスを記録して振り返ることも大切です:

・なぜその曲を選んだのか

・練習を進める中でどのような課題に直面したか

・本番でどのような反応があったか

などを記録しておくことで、将来の選曲に活かすことができます。

‣ 5. 人の目を気にした選曲で失敗しないためのヒント①

人の目を気にした選曲をし始めると、一気に、学習の内容も、自分の気持ちも、つまらなくなってしまう方向へ向かいます。以下のような理由から:

・みんなで同じ方向へ向かっていき、同じようになるから

・自分が気に入らない作品に取り組むことになる可能性が高いから

一般的に、弾けると「すごい」と言ってもらえるような作品は大体決まっています。こういった作品にみんなで一目散に向かっていくと、みんなで同じことをやっている状態になってしまう。これは、とてもつまらない状態です。丁度その楽曲が心からどうしてもやりたい作品だったり、やりたくて選んだ曲が偶然そういった作品だった場合は問題ないのですが、そうでないケースも多いでしょう。

結局、「すごい」と言ってもらえるだけで、自分が気に入らない作品に取り組むことになる可能性が高いのです。筆者も、人の目を気にして選曲し、それを本番のために長期間やり続けて、本当に楽しくない時期がありました。

好きな作品だけを弾いていてもなかなか成長はありません。そこで、弾いてみたいと思ういくつかの作品の中で、今までの自分から遠く離れたタイプの楽曲を選んでみるといいでしょう。

他人を軸にするのではなく自分を軸にして、その中で迷ってください。

‣ 6. 人の目を気にした選曲で失敗しないためのヒント②

見栄って、本当に面倒ですね。生きていると、あらゆる場面で見栄を張ってしまいます。可愛いところだと:

・子供が、両親の若さをアピールする

・子供が、両親の職業をアピールする

などといったところから始まります。

ピアノに関しても:

・持っているピアノの種類をアピールする

・今現在取り組んでいる作品をアピールする

など。

これらすべて褒められたものではありませんが、特に警鐘を鳴らしたいのが、「見栄で選曲する(今現在取り組んでいる作品をアピールする)」ということ。「友人などにすごいと思われるような楽曲を練習する」という例。

その楽曲が自分のレベルよりもはるかに高いレベルの場合に問題が発生します。特に、音大生などの「周りに高いレベルのピアノ弾きが多い環境」で起きがち。無理矢理挑戦して手を故障してしまい、結局ピアノを辞めてしまった方は数え切れません。

実際にそうやって自分を奮い立たせてレベルアップした学習者を数人目にしてきたのも事実です。しかし、それは結構レアなケース。

「この人と居ると、なんだかいつも見栄を張ってしまう自分が居るな」と思う人物と距離を置くことが、選曲において見栄を張らなくて済む方法です。

取り組む楽曲としては、「自分のレベルよりも少し高く、ある程度の負荷がある楽曲」が限度だと思っておきましょう。それを超えてくると:

要求されるレベルが高すぎるゾーン。そのゾーンで練習してもパニック状態になり、学びにつながらない。

このゾーンに突入して、練習の効果が上がらないばかりか、故障の原因になります。

‣ 7. なぜ、自分にあわない楽曲は切り捨てるべきなのか①

以前に、動画番組か何かで目にした「海外で著名なダンサーが、日本の若手をプロデュースして育てる」という企画が面白かったのですが、そのダンサーは番組内で以下のような発言をしました。

とてもいい言葉だと思います。

「自分自身のもともとの姿」というのを筆者なりに解釈すると:

・自分にとって苦痛なこと

・体格的に明らかに無理なこと

・頑張っても全然伸びていかない部分

これらを切り捨てたうえで残った姿です。

例えば、演奏での例としては、まず「変えられない手の大きさの問題」があります。

直接的な言い方ですが、筆者も含め、手の大きくない方がどんなに頑張っても、12度や13度音程が届く作曲家の作った作品をバリバリ弾くのには無理があります。

それくらい手の大きな演奏家がバリバリ弾いているのに憧れて無理矢理追従しても、その先に楽しみや喜びや希望はありません。できる人と同じくらい時間を使っても、自分は一向にできるようになっていかないから。

我々には「選曲の自由」という武器があるので、自分にとって頑張ってもできないことは認めて、できるところで挑戦すればいい。

合わない楽曲を切り捨てるべき理由は、ダンサーさんの言葉を借りるならば、「そうしたほうが自分自身のもともとの姿を自由に自然に表現できるから」です。

‣ 8. なぜ、自分にあわない楽曲は切り捨てるべきなのか②

これを言い続けるのは、簡単に言うと、筆者のコンプレックスがここにあるからです。

筆者は男性の中でかなり手が小さい方で、音大生のときに友人がスクリャービンやラフマニノフなどのロシアものの作品をバリバリ弾いているのを、羨ましく思って聴いていました。

当然、一曲の中で数回くらい無茶なことを要求されても、分割和音にしたり、アルペッジョにしたり、場合によっては音を省略したりすれば弾けてしまいます。しかし、それらがバシバシ出てくる曲なんて弾けるわけがありません。そのために酷使したり、頑張ったり、地団駄踏んだりするくらいであれば、自分の体格に合った優れた作品に取り組むほうが良いと思ったわけです。

似たような気持ちを抱いたことがあるかもしれません。

上記のような作曲家の作品でも弾けるものはどんどん弾いていいと思いますが、そうでないものは今世は諦めてください。そうすることで、その時間を使って一生付き合える他のピアノ音楽に出会うことができます。

自分の特徴をきちんと理解し、自分の力を活かせる作品を選んでいけば何の問題もありません。それでも選択肢が多過ぎるくらいです。

「それでも、この1曲だけがどうしても弾きたい曲なんだ」と言い張る方は、曲を知らな過ぎです。もっとたくさんの作品を知ってください。「どうしても弾きたい1曲」を、もう1曲見つけてください。

作品を知って、自身のことも知って、テクニック的にも音楽的にも自身に合ったものを選ばないと、何もうまくいきません。コンプレックスに余計に悩んだり長続きしなかったり。こういった選曲部分も含めて、音楽センスなのです。

► B. レパートリー形成と学習アプローチ

‣ 9. 初見演奏により出会える楽曲数が圧倒的に増える

初見演奏をすることにはたくさんの利点があります。

通常の形態での演奏能力向上へ結び付けることはもちろん、一生で触れられる作品数が圧倒的に増えるというところにも大きな利点があると言えるでしょう。

普段、腰をすえて取り組む作品というのは時間をかけるので、せいぜい、年に数曲~数十曲と向き合うのが関の山。では、他の音楽へ触れるためには巨匠の演奏を聴く、みたいなことになるわけですが、初見演奏の力が伸びてくれば、毎日、新しい曲を音にする機会できるのです。

深く学習するわけではなくても、自分で音にしてみるのは、ただ聴いているだけとは全く接触濃度が異なります。

初見演奏をやらないだけで生涯に触れられる作品数が圧倒的に減ってしまうことを知ってください。日々初見演奏をして力が磨かれれば、より良い質で多くの音楽的(ムジカリッシュ)な作品と対面できます。やっているうちにピンとくる作品と出会い、本当のレパートリーにしようと思うケースも出てくるはずです。

‣ 10. 将来「やって良かった」と思える作品の選び方

将来「やって良かった」と思える作品の選び方は難しくありません。

自分が物心ついたときから無意識に好きだった作曲家や作品を攻めてください。それらに意識的に取り組んでみる時期を作りましょう。

なぜかというと、逆らいようがないからです。

昔から好きだった作曲家や作品は、本能的に波長が自分とピッタリなのです。様々な学習をして好みの傾向が変わったり、今までそうでもなかった作曲家や作品を好きになったりすることはありますが、物心がついたときから好きだったものは原則変わりません。

こういった本能的に好きなものからあえて距離をとってまで、気持ちへ訴えかけてこないものを学ぶ必要はありません。

「有名過ぎるから、なんかやりたくない…」などといった理由をつけて距離をとっているケースは、結構見受けられます。

我々は自分が持っていないものに憧れてあれこれ考えたり悩んだりしますが、結局のところ、昔から自分の根底にあるものへ帰ってきますし、帰ってきたほうが幸せになります。

幅広い音楽へ数多く触れていくということと並行してみましょう。

‣ 11.「弾けるようになる」以外の目標を持てる作品を1曲やってみる

多くの方の悩みを耳にしていると、悩みのほとんどは「目の前の作品をとりあえず弾けるようになるところまで持って行けないこと」なのです。「弾けるようになっていて、その後、作品をどう仕上げていくか」というところで悩んでいる方の割合の方が圧倒的に少ない印象です。

初心者であれば、仕方がないでしょう。しかし、中級以降の学習段階の方でも、大半の悩みは、手が届くか届かないかという憧れの作品をどうやったらとりあえず弾けるようになるのか分からない、というところにあるようです。

憧れの作品へ挑戦していくのはレベルアップのためにもモチベーションのためにも良いことです。しかし、そればかりにならず、「弾けるようになること以外の目標を持てる作品を、1曲やってみる」いうことを意識してみて欲しいと思います。

そうすると「おおむね弾けるようにならない」というところでつまづくのではなく、その先の音楽作りまで踏み入っていくことができるでしょう。そこで悩んで試行錯誤したときには、音楽の根本的な力を磨いていくことができます。

‣ 12. 過去の取り組みから「今後も弾きたい曲」リストを作る

今までに取り組んできた作品は集めればたくさんあるはずです。

しかし、どんな作品を弾いてきたか全部口に出そうとしても、なかなか言えないのではないでしょうか。強く印象に残っている作品以外のことは、たいてい忘れてしまうでしょう。

おすすめしたいのは、今までに取り組んできた作品を一度、目の前へ一覧にしてみて、その中から今後も弾いていきたいと思える作品を集めてリストにすること。そして、それらをレパートリーとして維持する方法を考えます。

一回見直しをしてみると、「こんな曲やったな」などと、ようやく思い出す作品があるはずですし、中には、やったことすら忘れていた作品も出てくるでしょう。忘れていた作品でも、学習が進んだ今の自分にはしっくり合う作品かもしれません。

「もう一度、弾いてみたいかも」と思える作品を残してください。当然、「間違いなく、これからも弾き続けたい」という作品も残します。また、思い切って手放す作品があっても構いません。すべてを手元に置いて維持することは不可能です。

こういった見直しは定期的にやるといいでしょう。残した作品と今取り組んでいる作品とを組み合わせて、新たなプログラムを考えるのもいいですね。

‣ 13. 忘れられた作品との再会で広がるレパートリー

前項目で解説した方法で忘れられた作品を思い出して、そこに良い再会があれば、レパートリーが増えます。

作品との付き合いは、人付き合いとどこか似ています。人間も作品も同様に、自分との相性の良し悪しがあるのは当然のことで、必ずしもすべての人や作品とうまく付き合えるわけではありません:

・自分が好きな作品でも、手の大きさに合わなかったりと仲良くなれないこともある

・あまり好きな作品ではなくても、年月を経て再会したらマッチングすることもある

・一生を共にする作品や、一生分かり合えない作品もある

もし、次の取り組む作品に困っていたりレパートリーへ手を加えたい方は、過去の学習記録を探り返してみましょう。きっと、かき回しているうちに枕元へ戻したくなる作品と再会できるはずです。「はじめまして」から時間が経った今、「久しぶり」と声をかけてみてください。

‣ 14.「増やす」と「減らさない」は表裏一体

レパートリーを充実させるためには「増やすこと」も大事ですが、「維持すること」も同じくらい重要です。つまり、「減らさない」ということです。

今まで取り組んだ楽曲全曲を維持しておく必要はありませんが、例えば:

・出会ったときからピンと来た作品

・今取り組んでいる作品と共に演奏会にあげられそうな作品

などの数曲は定期的に復習するようにしましょう。これだけでも、レパートリーは常に数曲維持されることになります。時々復習して思い出しておけば、いざ本番にあげることになってもすぐに本腰を入れてさらい始めることができます。

ある一定期間以上放置してしまうと一からの譜読みに近い状態より始めないといけなくなるので、「このような記憶の切り替わりに至る前に復習するべき」ということです。

► C. モチベーションと取り組み方

‣ 15.「自分で決めた部分」を残すモチベーション維持術

ときには、他人にあらゆることを決めてもらったり指南してもらうことも必要です。特に、入門の段階など自分一人では何をどうしていいか分からなくなりがちな時期は、先人の導きにそのまま従ってみるのもアリでしょう。

一方、どんなときにもありとあらゆることの決定権を他人にゆだねていると、やる気が削がれて長続きしないこともあります。

例えば、代表的なのは「選曲」です。

習いに行っていて取り組む作品を先生が決める場合はあるでしょう。しかし、以下のようにざっくりでいいので意志を伝えて、少しでも自身の意志で決めた部分を取り入れてみましょう:

・「今回は、シューマンの作品に取り組んでみたいです」

・「今回は、印象派の作品に取り組んでみたいです」

こういった部分を残すだけで、やる気が全く変わってくるのです。

何もかも他人にコントロールされている状態というのは、その相手に完全なる信頼をおいている場合はともかく、原則、望ましい状態ではありません。最初は良くても、何かにつまづいたり伸び悩んだりし始めた途端に「結局、人が決めたこと」という事実がやる気を持っていってしまうのです。

他人に意見を求めること自体は問題ありませんが、必ず「自分で決めた部分」を残してください。

‣ 16. 興味が持てない楽曲との付き合い方

学生の頃、たくさんのマスタークラスに参加しました。自分がレッスン生として参加したこともありましたし、聴講で学習したこともあります。

マスタークラスの場合は事前にレッスン曲が告知されるので、聴講参加で自分が一度も弾いたことのない作品が取り上げられる場合は、事前にさらっていくようにしていました。しかし、やっぱり好きになれない作品はあるのです。好きになれなくても、そのマスタークラスから何かしらの学びがあれば別の楽曲で活かすことはできますが、本当に学習に気が乗らない作品もありました。

マスタークラスの聴講のために学習しつつも、それが終わったらまずやらなくなるだろう曲というのは、弾いていれば分かってきます。そういった作品とは、「2週間付き合ってみて、それでも興味を持てなければ、いったん寝かせる」つまり、自分がマスタークラスでレッスン生になる場合を除き、必要以上に力を入れ過ぎないようにしてみたのです。

これをマイルールにしたら、好きではない作品と向かい合っている時間が少なくなって、単純に毎日が楽しくなりました。

マスタークラス関係なく、日頃取り組む作品にも使える方法です。付き合ってみると良さが分かる作品があるのも確かなので、まずは2週間と決めておくといいでしょう。

‣ 17. 取り組む作品をすぐに浮気しそうになる心の抑え方

やりたい曲がたくさんあることはいいことですが、しょっちゅう曲の浮気をして次に取り組む曲が決まらないのは困りものです。ある程度は腰を据えて練習しないとその曲を習得することはできないからです。

1日ごとに取り組みたい楽曲が変わって、あちらに手を出しては、すぐにこちらに戻っては…となっていませんか。

ピアノ教室へ習いに行っている場合と異なり、「先生」という存在がいない場合、ある程度の決心がないとすぐに曲の浮気をしてしまいますよね。

おすすめの対策方法は、気が散るものをすべて手放してみるというやり方。

他の浮気しそうな曲の楽譜をすべて目の前から消してください。現金が財布に入っていると使ってしまうのと同様で、見えるから心が揺れるのです。反対に、取り組むと決めた曲の楽譜は出しっぱなしにしてください。

浮気しがちな楽曲の楽譜を捨ててくださいとは言いません。しかし、何かを決めるときにはある程度の思い切りは必要で「ときには思い切った決断をしてもいい」ということを伝えたいわけです。例えば:

・浮気しがちな楽曲の楽譜をいったん段ボールにしまって押し入れの奥へ入れる

・それで効果がなければ、いったん実家へ送ってしまう

また、一度始めた曲は「最低でも2週間」さらってみましょう。ある程度の期間とり組むことで、その楽曲のいい面もそうでない面も見えてきます。違う楽曲に取り組みたくなったら、それから考えればいいのです。

曲の浮気というのは、十中八九、譜読みの大変さと曲を浮気したいという気持ちとの折り合いの付け方がうまくいっていないだけです。譜読みさえ終わってしまえば、余程でない限り、別の曲へ乗り換えてまでイチから読み始める気にはなりません。曲の浮気にとって「譜読みが終わるまでの段階」というのは、一つの突破すべき基準になります。

‣ 18. レパートリーに取り入れたい「同音連打」系楽曲

高速による同音連打は、構造上、ピアノという楽器が苦手とするテクニックの代表的なものです。鍵盤を下げるときにしか音が出ず、また、ある程度鍵盤が戻ってからでないと再打鍵しても鳴りそこなってしまうからです。「同音連打」、それも「高速の連打」となると、かなり難易度が高いテクニックと言えるでしょう。

このテクニックが使われた作品はピアノ曲においてはそれほど多くありません。だからこそ、ピアノ曲の中で高速同音連打が出てくると、聴感上、どことなく新鮮味を感じるもの。

それに加えて、ピアノは打楽器的なニュアンスも出せるので連打サウンドというのは特徴的に響きます。

テクニック的には難しい部分もありますが、高速同音連打が出てくる作品を習得できるとレパートリーに変わった風を吹かせることができるでしょう。

例えば、以下のような楽曲があります:

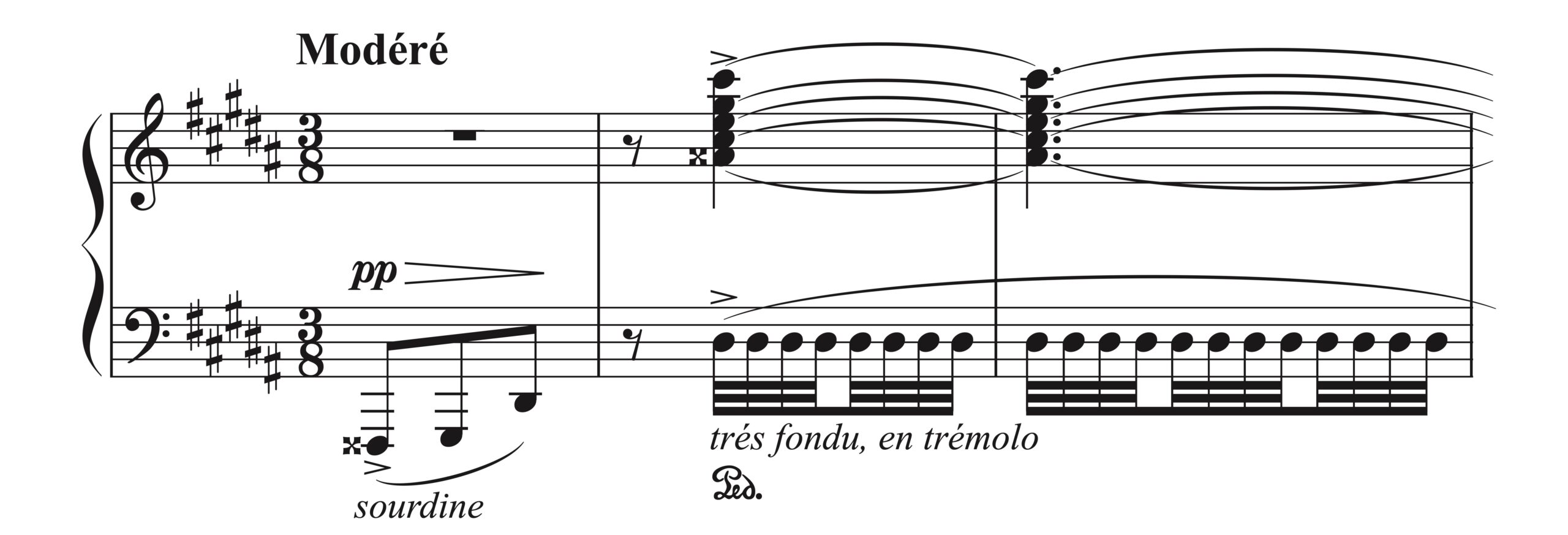

ラヴェル「鏡 より 道化師の朝の歌」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43小節目)

ラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

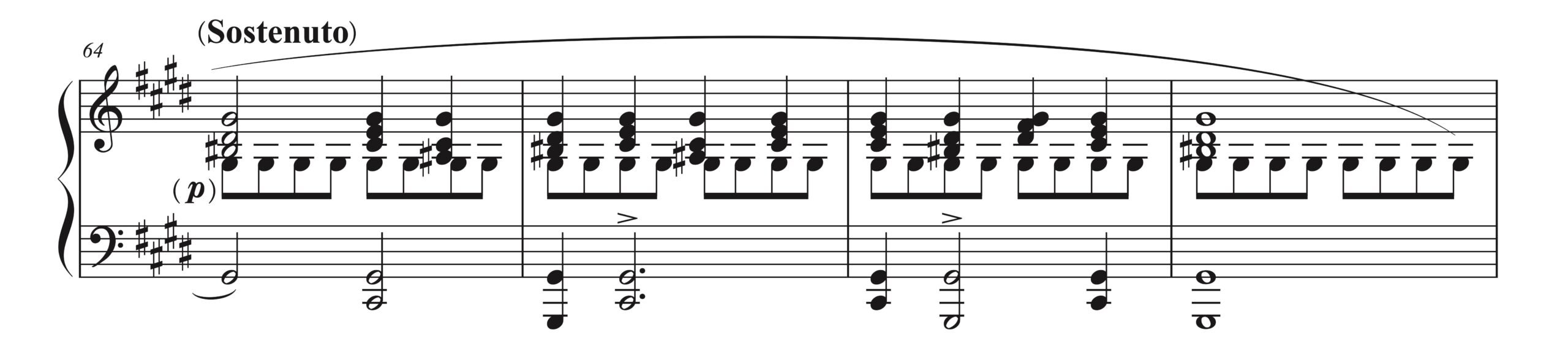

ショパン「24のプレリュード 第15番 雨だれ Op.28-15」

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-67小節)

‣ 19. 軽やかさと楽しさのある作品への着目

子供の頃、学生オーケストラに入っていたことがあります。所属の指揮者が2名いて、演奏会での発表曲はその演奏会で指揮をするほうの指揮者が決めていました。

このときに子供ながら気づいたのですが、選曲には大きく趣味が出るのです。

一人の指揮者は、ドヴォルザークやチャイコフスキーが作曲したコテコテの大曲をメインプログラムに持ってくる。一方、もう一人の指揮者が選曲するときには、いつもハイドンのシンフォニーをメインプログラムに持ってくる。

正直、筆者も含めて周りの学生楽団員はほぼ全員、ハイドンの回を嫌がっていました。感情ほとばしる楽曲であるロマン派の作品のほうが、当時は弾いていて楽しかったのです。

しかしその後、音楽の学習を深めたりたくさんの音楽を知ったことで、ハイドンのような楽しさや軽さがある作品のことも評価できるようになりました。「ハイドン作品のすべてが楽しくて軽い」と言っているわけではありませんが…。

思い返してみてください。

自身が取り組むピアノ作品も、どちらかというとロマン派に偏っていませんか?悪いことではありませんが、もっと軽いタッチの作品にも改めて目を向けてみてください。

ハイドンのソナタは、急速楽章は弾いていて楽しいですし、緩徐楽章にもサプライズや工夫が見られる作品が多くあります。モーツァルトのピアノソナタも素晴らしいのですが、彼の緩徐楽章はただただ美しいので、ハイドンの緩徐楽章のような面白さとは少し異なるものです。

なにせ膨大な作品数なので、とにかく一曲でも多くの楽曲に触れてみてください。その過程で「ハイドンのことをほとんど知らなかった」と思う方も出てくるはずです。

自身に合う作品に出会えれば、レパートリー全体に楽しさや軽さが加わることでしょう。

► D. プログラム構成のヒント

‣ 20. 巨匠のレパートリーを研究する

例えば、シフは以下のような楽曲によるアルバムを発表しています:

・シューマン「暁の歌 Op.133」

・シューマン「4つの夜曲 Op.23」

・シューマン「クライスレリアーナ Op.16」

・シューマン「主題と変奏 変ホ長調」

オールシューマンプログラムですが、ここで考えてみるべきなのは:

・プログラムの作り方

・なぜこれらの作品をレパートリーにしているのか

という部分です。

中には、アルバムを出すにあたって要請で選曲している楽曲もあるかもしれませんが、基本的に、巨匠のようなエスタブリッシュされた人物が自分のこだわりがないものをレパートリーに持つとは考えられません。

上記のプログラムで言うと、「クライスレリアーナ Op.16」はよく知られていますが、他の3曲は結構マイナーな作品です。もっと知られていて、なおかつ、内容のある作品は他にもたくさんある中で、なぜシフはこれらの作品をレパートリーにしたのでしょうか。

シフしか知らない唯一の答えを見つける必要はなく、あれこれと考えてみることで自分のレパートリー形成へ影響を与えることが目的になるといいでしょう。

他の例を挙げます。リヒテルは:

・J.S.バッハ原曲の編曲作品(リスト編曲のものなど)にはほとんど取り組まなかった

・J.S.バッハのオリジナル作品はレパートリーに多く、録音も残している

・J.S.バッハ以外の作曲家が原曲の編曲ものには多く取り組んでいる

どうしてなのでしょうか。

リヒテルがJ.S.バッハについてどう考えていたのか。編曲すること、編曲された作品を演奏することについてどう考えていたのか。

予測でいいので考えてみましょう。

ツィメルマンは、バッハ=ブゾーニ「シャコンヌ」はレパートリーにしていませんが、バッハ=ブラームス「シャコンヌ(左手のための)」は弾いています。どうしてなのでしょうか。

巨匠の仕事から歴史を見ることでそこにある一定の結果は出ているわけなので、それを知ったうえで今の時代に自分はどんなことをしようかと考える姿勢が必要と言えるでしょう。

‣ 21. プログラム構成における「バランス」の重要性

ある程度弾けるようになってくると、どうしても大曲に挑戦することばかりに気をとられがちです。

それ自体はレベルアップの挑戦として必要なのですが、ばっかりだと将来人前でまとまったレパートリーを披露する機会があったときにバランスの良いプログラムを作れません。

例えば音大生によくありがちなのは:

・リスト「ダンテを読んで」に取り組んだ後に

・ラヴェル「スカルボ」に挑戦して

・シューマン「交響的練習曲」もかじった後に

・リスト「ピアノソナタ」を抜粋で弾いて卒業

といった具合。

こういった傾向は、普段ソナチネアルバムなどを学んでいる方も同様です。どうしても一般的に「難しい」と思われている楽曲ばかりに気が向き過ぎてしまっていませんか?それも、どちらかというと「音楽的な難しさ」というよりは「テクニカル面での難しさ」。

レパートリーの増やし方のおすすめは:

・一枚のCDを作るような気持ち

・小さなサロンコンサートを開くつもり

こういった意識を持って増やしていくことです。

そうすれば、「音楽に詳しくない方にも喜ばれるような作品」や「シンプルな作品」も入ってきて、バランスのいいプログラムが作れます。例えば、バイエル修了程度から取り組めるベートーヴェン「エリーゼのために」も、演奏会で重要なレパートリーになり得ます。

また、「まずは3曲」というアプローチもあらゆるシーンで使えます。例えば:

・J.S.バッハをやろうと思うけど、作品は多いし、何曲くらいやればいいかな?

・イベントで1曲弾くように頼まれたけど、無茶振りでのアンコールに備えて、多めに用意したほうがいいかな?

・カプースチンの楽曲をレパートリーにしたら使えるシーンが多そうだけど、何曲持っておけばいいかな?

これらに対する答えはすべて、「まずは3曲」。

「3曲」という量はまとまりとしては適量です。取り組み内容の傾向も見えてきますし、少な過ぎることもありません。

‣ 22. 大作を軸にしたバランスの取り方

・一枚のCDをつくるような気持ち

・小さなサロンコンサートを開くつもり

という前提で、実際の選曲方法について解説します。

プログラムバランスが難しいのは「お国柄が出る作品」を入れる場合。

バルトークなどは浮いてしまいがちでバランスが難しいので、こういった作品を入れる場合はある程度、近い国の作品で統一感を出すのが得策。例えば:

・コダーイ

・リスト

・リゲティ

ラヴェルは、グラナドスなどの「スペインもの」とも好相性です:

・グラナドスの小品

・ラヴェルの作品

・メインプログラムにリストの内容が深めの作品(「バラード 第2番 S.171 ロ短調」など)

このようにプログラミングするのもいいでしょう。

ポイントは、すでに持っているメインの作品を軸に据えたうえで、他のレパートリーを考えていくということです。

‣ 23. アジアの音楽へ目を向けるアプローチ

別案として、アジア諸国には優れた作曲家が多くいるので、「19世紀後半あたりのアジア作曲家から選曲していき、日本の武満徹につなげる」といったプログラムも、アジアの音楽史の流れがみえて面白いでしょう。

プログラム作成(レパートリー作成)にはストーリーがあると魅力的になります。

武満徹は:

・「こどものためのピアノ小品」 初中級程度

・「遮られない休息」中級程度

・「リタニ」 中級程度

・「雨の樹素描、雨の樹素描 Ⅱ」上級程度

・「閉じた眼、閉じた眼Ⅱ」 上級程度

などをはじめとし、他にも幅広いレベルのピアノ作品をのこしています。

‣ 24. 中・上級者のためのレパートリーの統一感

「好きな楽曲ばかりに挑戦してレパートリーが偏ってしまうこと」をなるべく避けるべきなのは上記の通りです。一方、中・上級者の方でこなせる楽曲数が増えてきた方は、「あえて統一感のあるレパートリーを作ってみる」というのも一案です。

例を3パターンほど挙げておきます:

・J.S.バッハ「2声のインベンション」を全曲演奏できるようにして、20分強のレパートリーにする

幅広い調性を聴かせることができるので、全体で1曲として捉えると良いレパートリーに

・シューマン「子供の情景」を全曲レパートリーにする

抜粋で演奏する場合よりも、「組曲の配列」という点に着目したレパートリーを作ることが可能

・ショパン「スケルツォ」を第1番から第4番まで連続で演奏できるレパートリーにする

同じ作曲家でなおかつ、「同ジャンルの連続番号」を提示することで、その作曲家自身の変化をストーリーとして聴かせることが可能

‣ 25. 初版と作曲家自身による改訂版、どちらが弾きか

過去に作曲した作品を作曲家自身が改訂しているケースは数多くあります。そのような選択肢がある作品の場合は、初版と改訂版のどちらを弾くのがいいのでしょうか。

前提として確認しておきたいのが、改訂の手の入れ具合についてです。

過去の作品の弾きにくい部分のみを直したような軽度な改訂から、構成も大きく変わり新しい作品が生まれたかのような重度な改訂(改作)もあります。

改訂版が有名な作品の一つとして、ラフマニノフ「ピアノソナタ 第2番 Op.36(1931年版)」がありますが、この作品は両者のちょうど中間を行っているようなイメージですね。弾きにくい部分以外にも改訂の跡が結構見られます。しかし、例えば武満徹が「二つのレント」から「リタニ」を生み出したような重度の変更ではありません。

「どちらが弾きか」の結論は、以下のようになります:

・軽度の改訂であれば、改訂版に取り組むのがおすすめ

・重度の改訂であれば、両方取り組むのがおすすめ

軽度の改訂であれば、改訂版のほうを学習するといいでしょう。

改めるにあたって音楽的な変更も見られたりしますが、もっと顕著なのは、たいてい、改訂版のほうが弾きやすくなっているということです。初演や再演を経て様々な意見や作曲家自身の思うところがあって変更されるわけなので、軽度な改訂の場合はそれに追従してしまって問題ありません。

重度の改訂の場合は、元の作品の一部を残したりその作品の素材を多く使っていたとしても、どちらかというと新曲感があります。一概には言えませんが、作曲家の意図として「より良いものにしたいと思っていた」というよりは「前の作品を残したうえで新たなものを作り出そうとした」可能性が高いわけです。

それぞれ別の顔としてとらえて、両方を学習してみるといいでしょう。

とりあえず1曲だけ学習したい場合は、頻繁に演奏会で取り上げられる方を調べて、まずはそちらに挑戦してみましょう。音源をはじめとした参考にできるものが多く出ているからです。

‣ 26. 本番での演奏順におけるテンポの考慮

フォーレが作曲した「ノクターン 全13曲」の第8番と「8つの小品 Op.84」の第8曲は、全く同じ楽曲だと知っていましたか。

フォーレの「ピアノ作品全集」は何人かのピアニストが発表しており、”全集” というだけあってどちらの曲も入っているわけですが、全く同じ録音をコピー&ペーストして使っているわけではありません。

例えば、ピアニストのジャン=フィリップ・コラールは、「8つの小品 Op.84」のほうの第8曲は「ノクターン 全13曲」の第8番に比べてかなりゆっくりとしたテンポで録音しています。8つの小品の第7曲が結構動きのある作品なので、それとの対比を狙ったのでしょう。

逆に、ノクターンは第7番と第9番がどちらもゆったりとした曲想なので、第8番を前向きのテンポで弾いたことはプラスに働いています。

バランスとして音楽的でもありますし、純粋に全集全体で同じ作品を2パターン楽しめるわけです。

このテンポ設定が必ずしも正解とは言いませんが、実際のステージ演奏においても、並べて演奏するプログラムの選曲やテンポ解釈をしていく参考にできます。

・どんなテンポの作品を並べるのか

・どんなテンポで演奏するのか

という着眼点は非常に重要なものとなります。

別の視点で考えてみましょう。

演奏会で以下の2曲を演奏するとします:

・ショパン「エチュード Op.10-4」

・ショパン「バラード 第2番 Op.38」

多くの方が急速なテンポで演奏時間も短い「エチュード Op.10-4」を先に弾き、その後に、より内容の深い「バラード 第2番 Op.38」を演奏するはずです。

もちろんそれでも良いのですが、思い切ってプログラム順を逆にしてみるのはどうでしょうか。

長いほうの深い楽曲をきちんと披露してから、テンポが速くパフォーマンス性もある短い楽曲をビシッと決める。これもなかなか魅力的なステージになります。「エチュード op.10-4」のテンポをできる限り速めに設定すると、なお良い演出になるでしょう。

‣ 27. 作曲家のつながりを活用した選曲方法

選曲で困ったときに有効なのは、自分の好きな作曲家が影響を受けたとされている作曲家に取り組むという方法。

好きな作曲家の作品は、すでに何曲もレパートリーとして持っているはずです。しかしそれだけでは、演奏会のプログラムは作れません。影響をたどっていくと好きな作曲家周辺の必須知識を整理することができますし、それらの作曲家の作品をレパートリーとして並べることで、ストーリー性のある演奏会プログラムを作ることもできます。

例えば筆者の場合、好きな作曲家の一人に「武満徹(1930-1996)」がいます。

武満は「ドビュッシー」や「メシアン」に強い影響を受けたと著書の中で公言しているので、これらの作曲家の作品に集中的に取り組んだり深く調べることに取り組んだ時期があります。その結果:

・ドビュッシーの後期の作品が、どのようにメシアンへとつながり、武満にたどり着いたのか

・武満が具体的にどういった点で、これらの作曲家から影響を受けたのか

などが見えてきました。

‣ 28. 5分〜10分程度の自由曲、どれを選びますか?

中〜上級者より「5分〜10分程度」の選曲について質問を受けた時には、以下の4曲をおすすめしています:

・ブラームス「ピアノソナタ 第2番 第1楽章」

・シューマン「アレグロ Op.8」

・シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第3曲」

・プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番(単一楽章のソナタ)」

本人の意向で選曲してもらうと、だいたい、次のような人気順になります:

第1位 プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番」

第2位 シューマン「アレグロ Op.8」

第3位 ブラームス「ピアノソナタ 第2番 第1楽章」

第4位 シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第3曲」

それぞれの特徴を、簡単に解説しておきましょう:

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番」

・これら4曲の中で、一番演奏効果が高い

・男性からは特に人気

シューマン「アレグロ Op.8」

・「多声中心の音楽」かつ、テンポが速い

・これら4曲の中で、一番難易度が高い

ブラームス「ピアノソナタ 第2番 第1楽章」

・地味な作品だけれども、内容が濃い

・演奏時間が短めで取り組みやすい(約6分)

シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第3曲」

・非常に味のある作品

・しかし、そもそもこの作品のことを知らなかったという学習者も多いほど、マイナー

発表会などで演奏する場合であれば、大曲の間に挟まれても聴き劣りのしない良いレパートリーとなります。

もし、発表会の選曲でこれらの4曲の中から選んで演奏するとしたらどの作品を選びますか?

‣ 29. 中上級者向け:20分プログラムの3パターンの構成案

日頃、発表会などに出る場合は1曲弾くだけの場合が多いと思います。

一方、中上級レベルになってきたら、仲間と3-4人でのジョイントによるミニリサイタルデビューしてもいいでしょうし、参加型の演奏会を活用すれば20分程度まとめて演奏することも可能です。

長めのプログラムを弾くチャンスはいくらでもあり、その経験は、上級へ向かうにあたって間違いなく大きな力となるでしょう。

そこで本項目では、20分程度でコンサートプログラムを作るのであればどのようなプログラミングができるのかについて、3パターンの案を示していきます。およそ中上級レベルで演奏可能な難易度の作品から選んだので、自身のレパートリー作りの参考にしてください。「繰り返し」を弾くかどうかで演奏時間に差が出てきますので、その辺りは参加を希望するイヴェントに合わせて調節してください。

プログラミング方法の例としては:

・小曲とメイン楽曲を並べる

・小曲ばかりを並べる

・小規模なソナタを、全楽章演奏する

・小規模な組曲を、全曲または抜粋で演奏する

などをはじめとし、他にも、表現したい内容と合うのであれば「作曲家縛り」「時代縛り」「全時代網羅」など、あらゆる観点でプログラミングすることができます。

「作り出すプログラムで何を表現したいのか」という観点は必ず持っていましょう。

きちんとした演奏会プログラムを想定するのであれば、「ソナタから一つの楽章だけ抜粋する」などといった、家族を分裂させたようなプログラミングは避けましょう。そういうことをやっているコンサートは、余程特殊な例でない限り目にしないはずです。一方、「組曲からの抜粋」はごく普通に見られるプログラミングテクニックです。

· 29-1. プログラム案①

・グラナドス「スペイン舞曲集 Op.37 より 第1曲 メヌエット」

・グラナドス「スペイン舞曲集 Op.37 より 第5曲 アンダルーサ」

・ラヴェル「ソナチネ 嬰ヘ短調 M. 40 全楽章」

グラナドスのようなお国柄が出るスペインものとラヴェルの作品は、多くのピアニストがあわせていることからも分かるように、とても相性の良い組み合わせです。

グラナドス「スペイン舞曲集 Op.37 より 第1曲 メヌエット」は、開幕にふさわしい堂々とした始まり方をするので、曲順は変えずに演奏するといいでしょう。

調性の組み合わせが偏っていない点にも注目してください。

これらのプログラムとリストの作品を合わせるのもいいでしょう。

上級になったら、ここに、リスト「バラード 第2番 S.171 ロ短調」などの深い作品を加えると、30分越えのバランス良いプログラムが出来上がります。

· 29-2. プログラム案②

・J.S.バッハ 「2声のインヴェンション 全15曲」

少し勇気が要りますが、J.S.バッハ 「2声のインヴェンション 全15曲」に取り組んでみるのも一案です。楽曲自体は初中級からトライできる作品であるにも関わらず、その音楽性の高さからプロのピアニストでもよくトライするのが、全曲演奏。

レパートリーとしての素晴らしさはもちろん、挑戦する過程での実り多さにも絶対的なものがあります。15曲それぞれのキャラクターをしっかりと理解してメリハリのある演奏をし、聴衆を飽きさせないように工夫しなくてはいけません。

全曲演奏すると25分弱かかるので、必要に応じて「第6番」に出てくる繰り返しを省略するなどして微調整しましょう。

· 29-3. プログラム案③

・ベートーヴェン「エリーゼのために」

・ブラームス「ラプソディ 第1番 Op.79-1」

・シェーンベルク「6つの小品 Op.19」

ドイツの作曲家の歴史的な流れを聴かせる選曲にしました。伝統を重んじるドイツの作曲家を扱っているからこそ、このテーマに意味があると考えています。プログラム全体に何かしらの意味を持たせるのは、それ自体プログラミングテクニックの一つです。

全体的にやや渋めのプログラムになりました。披露する環境や、すでに持っているレパートリーによっては、ブラームスの作品を同じドイツの作曲家「シューマン」の作品へ変えてみるのもいいでしょう。

シェーンベルク「6つの小品 Op.19」は無調作品ですが、6曲全体で6〜7分程度しかなく、演奏者にも聴き手にもやさしい無調入門作品です。怖がらずに取り組んでみるのはいかがでしょうか。

「エリーゼのために」のような誰でも知っている作品と、シェーンベルクのような重要だけれども一般的にはあまり知られていない作品を組み合わせています。こういった観点でも、工夫次第であらゆる選曲のバリエーションが生まれます。

コンサートプログラミングというのは、興味を持ち始めると本当に奥が深い世界です。もっと詳しく学びたい方は、以下の書籍を参考にしてください。

コンサート・プログラムのつくりかた 著:千蔵八郎 / 春秋社

► 終わりに

完璧な選曲やレパートリーは存在しません。大切なのは、自分の音楽的好奇心に正直であることと、取り組みの偏りとのバランスをとっていくことです。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【ピアノ】独学者のためのエチュードの選び方:効率的な上達とレパートリー形成のために

コメント