【ピアノ】拍子感覚を磨く実践的アプローチ:演奏注意点と楽曲理解

► はじめに

拍子はただのリズムの枠組みとして片付けることはできません。それは音楽の内容を示す重要な要素です。

本記事では、ピアノ演奏において拍子を音楽的に理解するための実践的な知識を解説します。

► 拍子感覚に関する演奏注意点

‣ 1. 2/2拍子の楽曲を4/4拍子のように聴かせないコツ

2/2拍子の楽曲を4拍子で4/4のように弾いてしまっている演奏は多くあります。誤りやすい代表的な楽曲は、以下のようなものです。

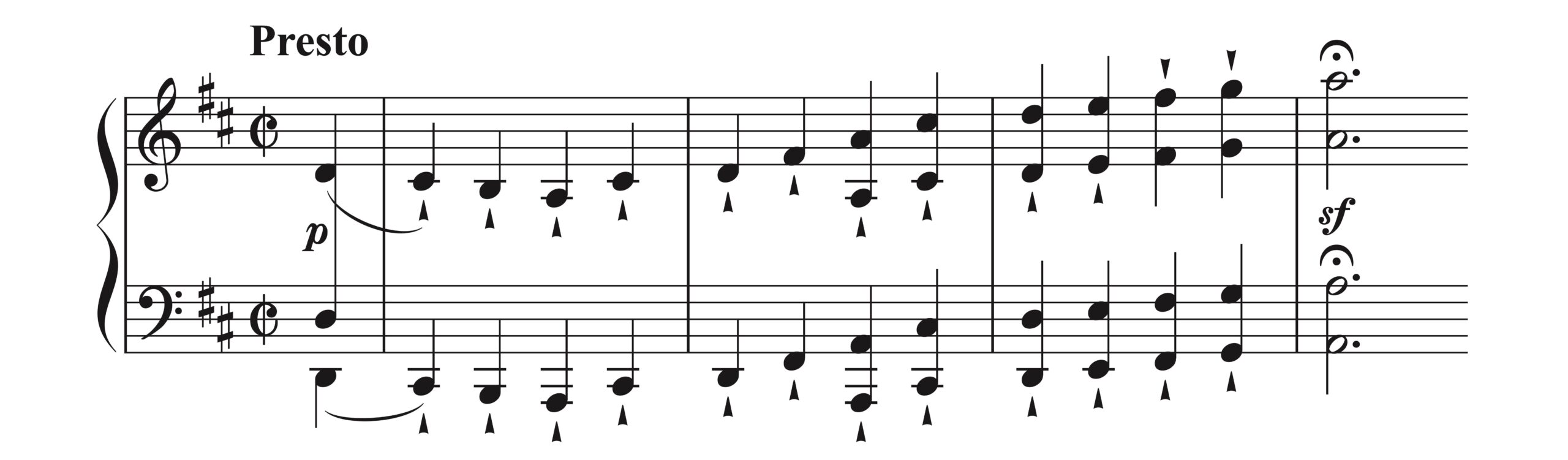

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第14番 月光 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

シューベルト「即興曲集 第3番 D 935 Op.142-3」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

4/4拍子のように聴かせないようにするためには、まず大前提として、2拍子でとることを意識することが基本です。

さらに、効果的なコツとして、今まで弾いていた速度よりも少しテンポを上げてみてください。

2拍子のように二つでとるときのほうが、四つでとるときよりも拍入れが少なくなるので、基本的には流れが良くなります。そして、2拍子を意識したうえで「少しテンポを上げる」ことで、改善へ向かう可能性があります。

AdagioでもAndanteでも2/2と見たらテンポが遅くなり過ぎないように注意する、くらいで思っていていいでしょう。

‣ 2. 2/4拍子で軽さを出せるようになる練習方法

2/4拍子で16分音符が連続しているパッセージはよく出てきます。

例えば、以下のようなもの。

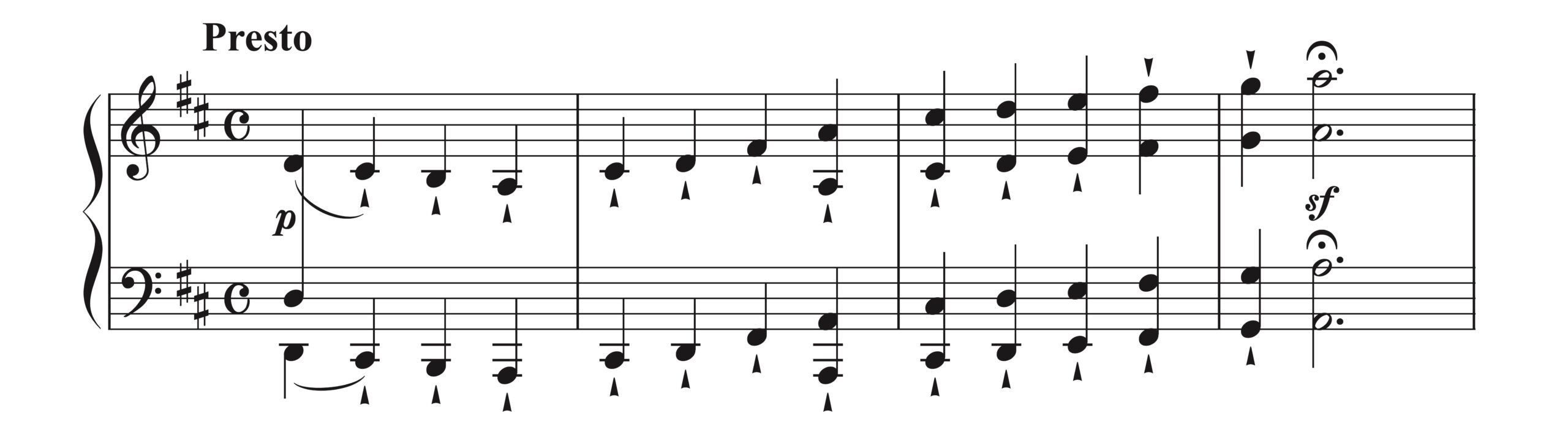

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-23小節)

こういった音型は、気づかないうちに重くなってしまう代表例です。

軽やかさを出すための練習法として、メトロノームを倍の音価でかけてみましょう。例えば、♩=120で練習したい場合は、メトロノームをテンポ60に設定し、2分音符を基準にして練習します。つまり「1小節1カウント」ということです。

このようにすることで1小節を一つでとっていく感覚が体感できるので、小刻みにカウントが入るよりも自然と重くならずに演奏できます。

4/4拍子などを2分音符で割ってしまうと、拍子の持つ意味合いが大きく変わってしまうので、あまりおすすめできません。「急速な2/4拍子」や「急速な3/4拍子」などで1小節1カウントを試してみましょう。

‣ 3. 音源で覚えた「誤った拍感覚」は即刻直すべき

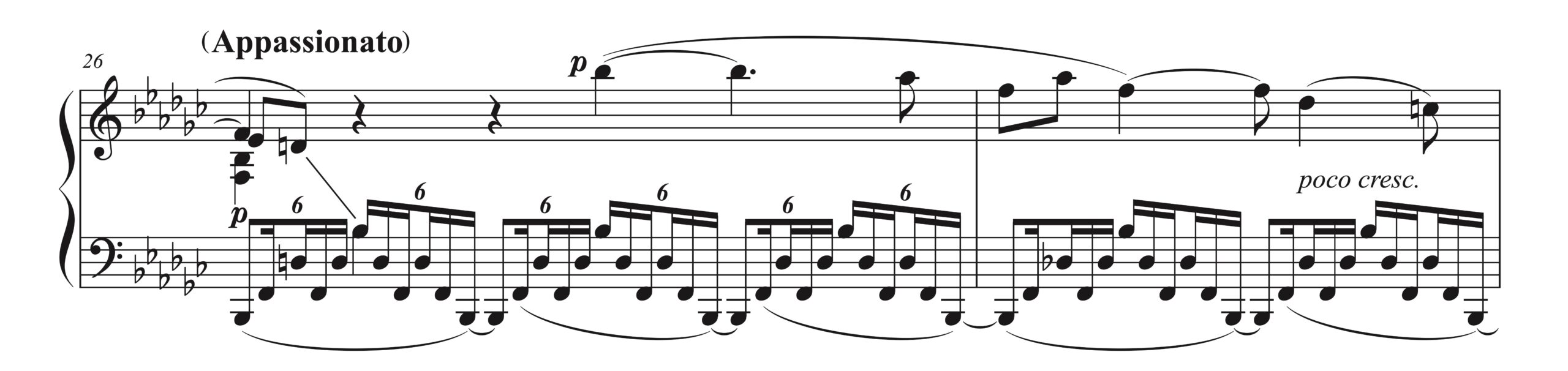

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この譜例の部分、譜面を見たことがない状態で音源を聴くと、以下のように聴こえる可能性があります。

(同所の良くない演奏例)

「誤った拍感覚を身につけてしまう恐れがある」ということです。

では、いざ譜面を見たときに理解すればいいだろうと、そう簡単なことではありません。

「日頃譜面を見ていたにも関わらず、誤って捉えた拍感覚のまま弾いていた」という事例があったのです。そして、そこを通り過ぎたら、何事もなかったように楽譜通りに戻って弾いている。それでも演奏できてしまうため、誤った感覚を修正しないまま弾いてしまうことがある。

驚くようなことですが、一度身体に入ってしまった良くない感覚というのは強く意識しないと抜けないということです。

音楽には「拍」の問題があるので、これをいい加減にしたまま弾いてしまうと「重みの入る位置」など重要な要素が歪められてしまいます。

似たような誤りが起きがちな例を、もう一つ挙げておきましょう。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭の良くない演奏例)

3/8拍子の楽曲ですが、譜例のように「2拍子」でとってしまっている演奏が相当多い印象です。おそらく、楽譜を読む前に音源で覚えた「誤った拍感覚」を引きずってしまっているのでしょう。

いざ練習する段階となった時に、「音源で聴いていたのと拍の取り方が違う」と気づくことができた場合は、即刻、修正してください。これは意識して直すしか方法はありません。

► 拍子感覚に関する楽曲理解

‣ 4. 隠された拍子変化を必ず把握する

楽曲中に拍子が変化しても、拍子記号で示されないことがあります。

例えば、次のようなもの。

ラフマニノフ「音の絵 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、26-27小節)

・この楽曲は4/4拍子

・拍子記号を出すことなく26小節目では6/4拍子になっている

・同じく拍子記号を出さずに27小節目では4/4拍子へ戻っている

注意:一部の版では、きちんと拍子の変化を明示しています

こういった「曲中における拍子記号の省略」を確認したときには、必ず、どこで拍子が変わったのかを整理して把握しておくようにしましょう。

楽譜をなぞっていると拍子変化を意識していなくても弾けてしまうのですが、これが危険で、暗譜をする段階になってつまづく原因となります。それに、こういったことを意識しなくても平気でいるクセをつけてしまうと、新しい作品を譜読みしたときに一拍足りなくて次の小節へ行ってしまっても気づかずにいたりと、拍の感覚が疎くなってしまうでしょう。

省略されている拍子記号に気づいたら、いっそのこと書き込んでもいいので、「変わった」ということに意識がいく状態を作ってください。譜読みの初期段階から注意を払い、拍子変化をしっかり確認することが大切です。

‣ 5.「小節線が副次的なものになる」とはどういうことか

「ピアノ・テクニックの基本」 著:ピーター コラッジオ 訳:坂本暁美、坂本示洋 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような記述があります。

サティなどの20世紀初頭の作曲家たちは、通常のダウンビートを避けてフレーズのまとまりを強調するために、小節線を使わないようになりました。

ブラームスやドビュッシーなど他の作曲家たちは、何年も前から同じように音楽をとらえていましたが、実用的な目的のために小節線を使いました。

(出版社が、あまりにも過激に見える作品は売れないかも知れないということで、出版しようとしなかったからです。)

したがって後期ロマン派時代以降の作品については、「音楽的なフレーズに比べれば、小節線は副次的なもの」と考えるべきでしょう。

(抜粋終わり)

最後の部分、「後期ロマン派時代以降の作品では、音楽的なフレーズに比べ、小節線は副次的なもの」という点について、有名な作品の具体例を見てみましょう。

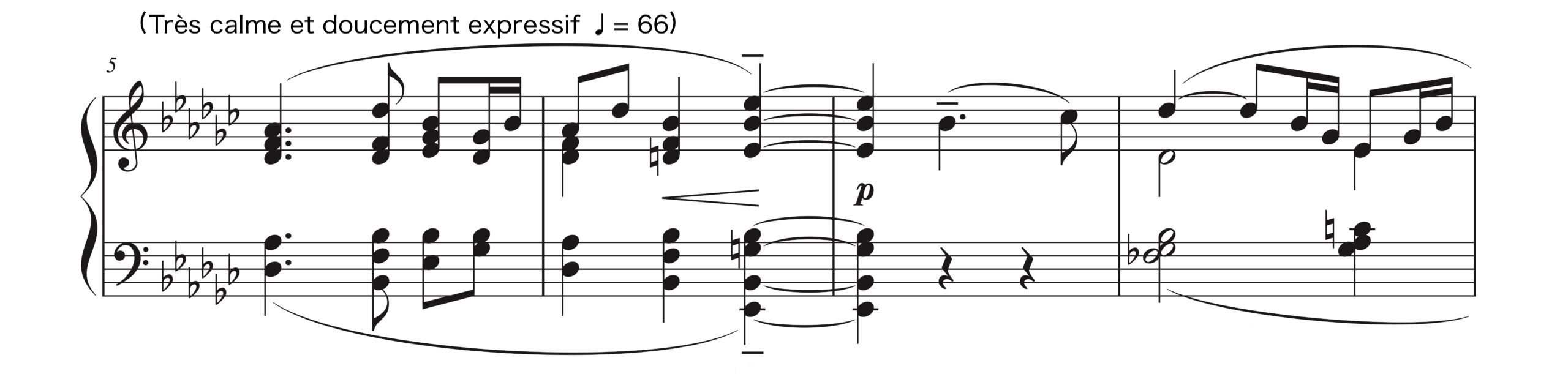

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、5-8小節)

このあたりは小節線があまり意味をなしていないことが分かると思います。拍子の感覚が3/4から外れています。

小節線を取り払ってしまうと、上記抜粋にあるセールスのような問題も出てきてしまいます。かといって、わざわざ拍子を書き換えてしまうと、そこだけ楽譜的に音楽的に意味を持ってしまうので、あえてそのまま書かれているのでしょう。

拍子記号と拍子感覚が一致しない作品では、小節線は副次的な役割を果たします。

もちろん、モーツァルトやシューマンなどあらゆる作曲家がこのような書法を取り入れていますが、近現代になると圧倒的に増えるわけです。

拍子記号と拍子感覚が一致しない作品が、後期ロマン派時代以前に用いられた例を見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11-13小節)

ここでは小節線にとらわれずに音楽を読み取っていかなくてはいけません。4/4拍子ですが、点線で区切ったように3拍子で音楽が進んでいくので、それを踏まえたうえでの重み入れなどが必要です。

「拍子記号とメロディの持つ拍子感覚が一致しない例」の見分け方は多岐に渡ります。例えばこの譜例の箇所の場合、メロディラインだけでなくダイナミクス記号を見ることでも、その分割を見抜くことが可能です。

ピアノ・テクニックの基本 著:ピーター コラッジオ 訳:坂本暁美、坂本示洋 / 音楽之友社

‣ 6. スケルツォの拍子:テンポが変える音楽の姿

ベートーヴェンの各種ピアノソナタの楽章をはじめ、様々な作曲家が「スケルツォ」を作曲しています。

それらに共通する特徴の一つは「テンポが速いこと」で、「1/2の小節の長さ」で書かれている楽曲が多くあります。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第15番 Op.28 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

「点線で示した小節線」は、実際の楽曲では「通常の小節線」で書かれています。

一方、テンポが相当速い場合には「点線で示した小節線」がないと考えて6/4拍子で考えることも可能です。そのほうが、音楽の流れや構成を把握しやすくなるでしょう。

スケルツォに取り組む際は、譜読みの初めにまずこの点を確認することをおすすめします。

それぞれの拍子には「拍子の特徴」があり、例えば、6/8拍子は「2拍子系の音楽」なので、「3/8拍子×2」とは音楽表現が異なります。つまり、3/8拍子で書かれたものを2倍にして6/8拍子として考えてしまうと、基本的には音楽の意味が変わってしまいます。

一方、その例外になってくるのが、今回取り上げたような相当テンポが速いスケルツォの場合です。

「楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)」の中でも、ショパンの「スケルツォ 第2番変ロ短調 Op.31」を例に出し、明らかに2倍の小節の長さで把握できる箇所について解説されています。

変拍子については、以下の記事を参考にしてください。

► 終わりに

拍子感覚を理解する重要性を取り上げてきました。拍子感覚の向上は、演奏全体に大きな影響を与える重要な要素です。音楽のリズムを深く理解し、より豊かな表現を目指しましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント