【ピアノ】ヘミオラとは?演奏のポイントと具体例

► はじめに

本記事では、「ヘミオラ」について話題とし、その音楽的な演奏方法の注意点を紹介しています。ヘミオラは「初中級〜上級」の教材まで幅広く出てくるので、一度、重要事項を整理して学んでおく必要があります。

► ヘミオラとは

ヘミオラとは、「3拍子系の曲で、2つの小節を3分割するリズムのとり方」です。より広義には、「2つの奇数拍子の小節を1つにする」という解釈もあります。

具体的には以下のような形で現れます(3/4拍子の場合):

・通常の3拍子:│♩ ♩ ♩│♩ ♩ ♩│

・ヘミオラ: │♩ ♩ ♩ │

この概念を実際の楽曲で見ていきましょう。

► タイプ別の具体例

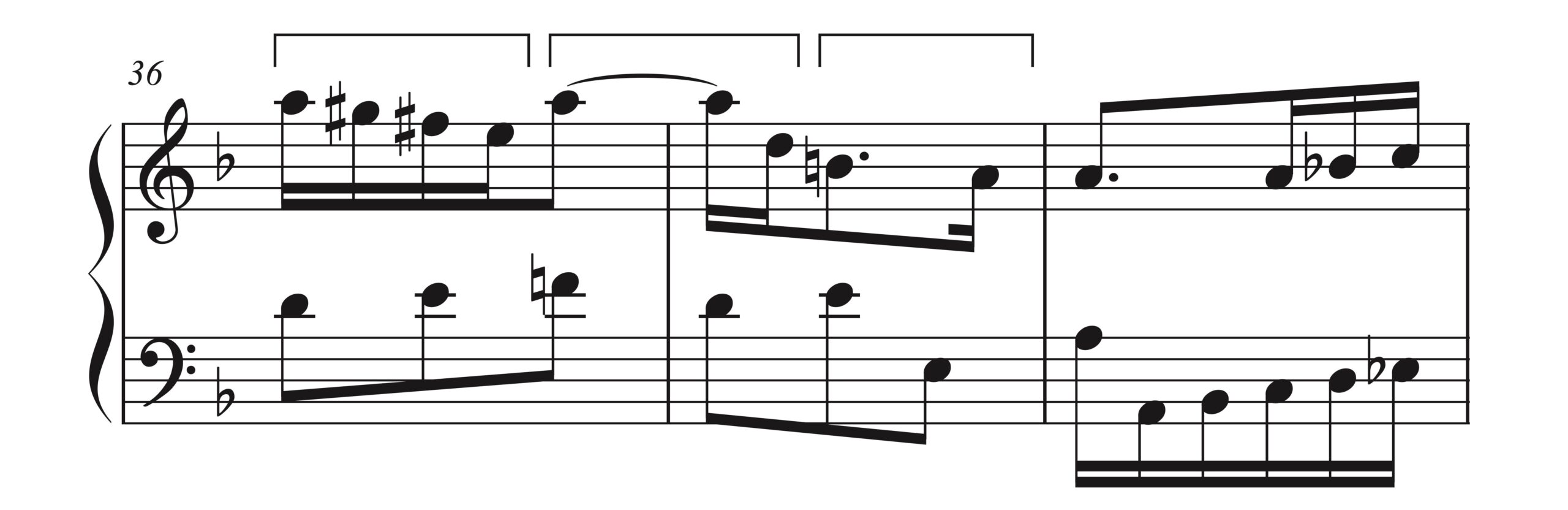

‣ J.S.バッハ「インヴェンション 第4番 BWV775」

J.S.バッハ「インヴェンション 第4番 BWV775」

譜例1(PD作品、Finaleで作成、36-38小節)

この楽曲は3/8拍子で書かれており、36-37小節目にヘミオラが現れます。カギマークに注目してください。

「2つの小節を3分割するリズムのとり方」です。これは結局のところ「3分割」なので、「今までの3拍子の各拍の長さが倍になった」と考えることもできます。左手は単純に8分音符の連続なので、ヘミオラかどうかを見抜くカギは(この譜例の場合は)右手にあります。

この部分のメロディを単純に「3/8 × 2」で演奏しようとすると、しっくりこないことが分かるでしょう。

‣ インヴェンションの追加資料

ヘミオラは、まずJ.S.バッハの2声のインヴェンションで学習するのが効果的です。以下にインヴェンション中でヘミオラが出現する箇所をまとめました。余裕がある場合は追加で分析してみましょう:

・第3番 BWV774:10-11小節、22-23小節、52-53小節

・第4番 BWV775:36-37小節(本記事で解説)

・第6番 BWV777:39-40小節

・第12番 BWV783:21小節目

‣ 左手パートでもヘミオラが表現されている例

左手パートでも表現されるヘミオラを見てみましょう。

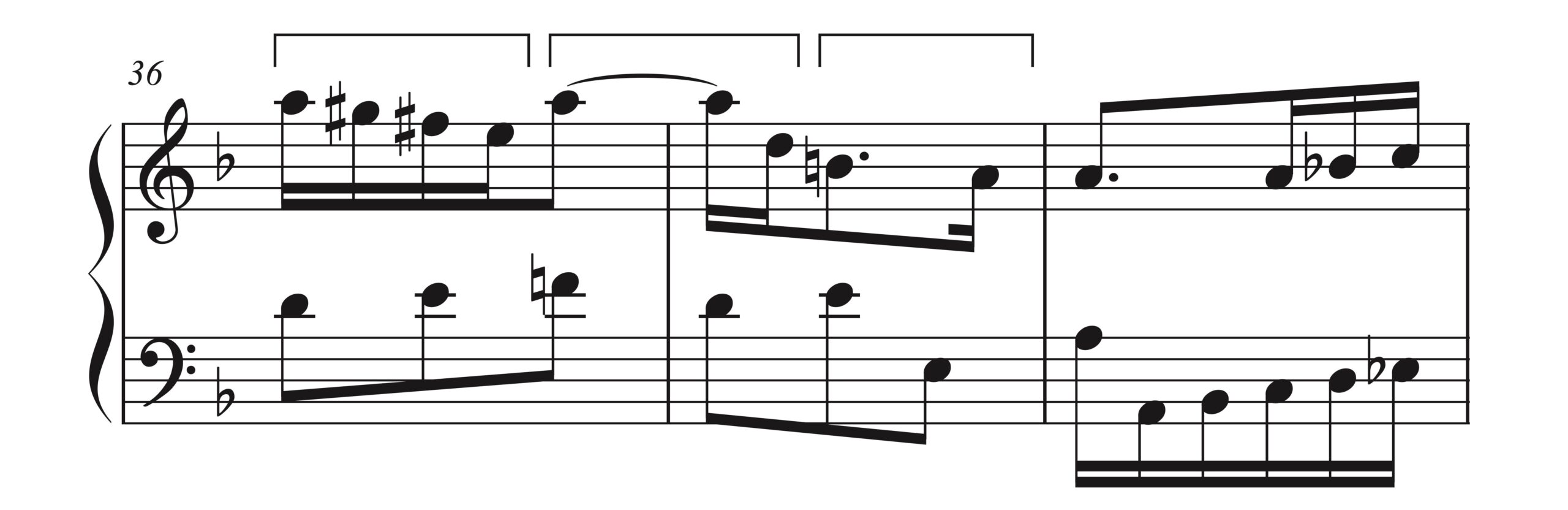

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

譜例2(PD楽曲、Finaleで作成、8-10小節)

カギマークで示した、左手パートの打点が隠しもっているリズムに注目しましょう。

8-9小節目という合計6拍ぶんが「2拍+2拍+2拍」で組み立てられています。右手パートを見てみても、2拍ごとに音型の運動方向が変わっています。

これを踏まえて注意すべきなのは、3拍子だからといって、丸印で示した9小節目の頭のFis音を強調してしまわないこと。それでは「2拍+2拍+2拍」の音楽が見えにくくなってしまいます。

この書法の場合は、左手パートの打点が隠しもっているリズムでヘミオラが表現されるので、メロディは細かな音符の横流れを重視して、特別な重み入れはせずに弾き進めてしまえばいいでしょう。

► 演奏のポイント

‣ 1. 重み入れの方法

(譜例1の再掲)

この譜例のような書法の場合、「メロディは3拍子、左手パートは2拍子」で捉えてください。

ヘミオラを演奏する際の重要なポイントは、「メロディの各分割のはじめの音を “少しだけ” 強調する」ということ。そうすることで「ヘミオラになっていますよ」ということを演奏で説明的に表現できます。これをしないと、ただダラダラ流れていくだけの演奏になってしまいます。

‣ 2. 全体の意識

もう一つ重要なポイントがあります。

二つの小節が3分割されているわけですが、テンポを上げて仕上げる際には「二つの小節全体を大きく一つでとる意識を持つ」ことが重要です。先ほど説明した「メロディの各分割のはじめの音を少しだけ強調する」ことと併せて、全体を大きくとる意識を忘れないようにしてください。

そうすることで、リズムの特徴を示しつつ、全体の音楽は前に進んでいきます。

► ヘミオラの出現場面

ヘミオラは「カデンツ」のところに出てくることが多く、例えばJ.S.バッハ「インヴェンション第3番 BWV774」においては、カデンツ箇所で3回も出てきます。

さらに、ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 妖精はよい踊り子」などといった近現代の作品にいたるまで、あらゆる時代の作品で出てくるので、必ず譜読みの際にチェックするようにしましょう。

► 終わりに

まずはJ.S.バッハのインヴェンションでヘミオラに慣れ親しみ、徐々に他の作品でも見つけられるよう譜読み力を向上させていきましょう。ヘミオラを理解することで、楽曲の構造的な美しさもより深く味わえるようになります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント