【ピアノ】単独レパートリーにもおすすめの緩徐楽章 5選 中〜上級者向け

► はじめに

ピアノソナタの全楽章を演奏するには相当な時間と技術が必要ですが、その中の緩徐楽章だけを取り出して演奏することで、短時間でも深い音楽的体験ができます。

緩徐楽章の単独演奏には以下のような利点があります:

演奏時間の調整が容易:演奏発表会のプログラム構成に柔軟に対応

聴衆への訴求力:美しいメロディで深い印象を残すことができ、急速楽章とは違った味がある

技術的負担の軽減:純粋に音楽面を追求した学習をしたいときの教材としても適す

本記事では、古典派から近現代まで幅広い時代から厳選した5つの緩徐楽章を紹介します。

► 楽曲一覧比較表

| 作曲家 | 作品名 | 楽章 | 演奏時間 | 最低取組基準目安 | 推奨楽譜 |

|---|---|---|---|---|---|

| モーツァルト | ピアノソナタ K.311 | 第2楽章 | 約5分 | ブルグミュラー25番修了程度 | ヘンレ版 |

| シューベルト | ピアノソナタ 第20番 D 959 | 第2楽章 | 約8分 | ツェルニー40番中盤程度 | ヘンレ版 |

| ショパン | ピアノソナタ 第3番 Op.58 | 第3楽章 | 約9分 | ツェルニー30番修了程度 | エキエル版 |

| ラヴェル | ソナチネ M.40 | 第2楽章 | 約3分 | ツェルニー30番修了程度 | デュラン版 |

| ラフマニノフ | ピアノソナタ 第2番 Op.36(1931年版) | 第2楽章 | 約7分 | ツェルニー40番修了程度 | ブージー・アンド・ホークス |

► 各楽曲の詳細解説

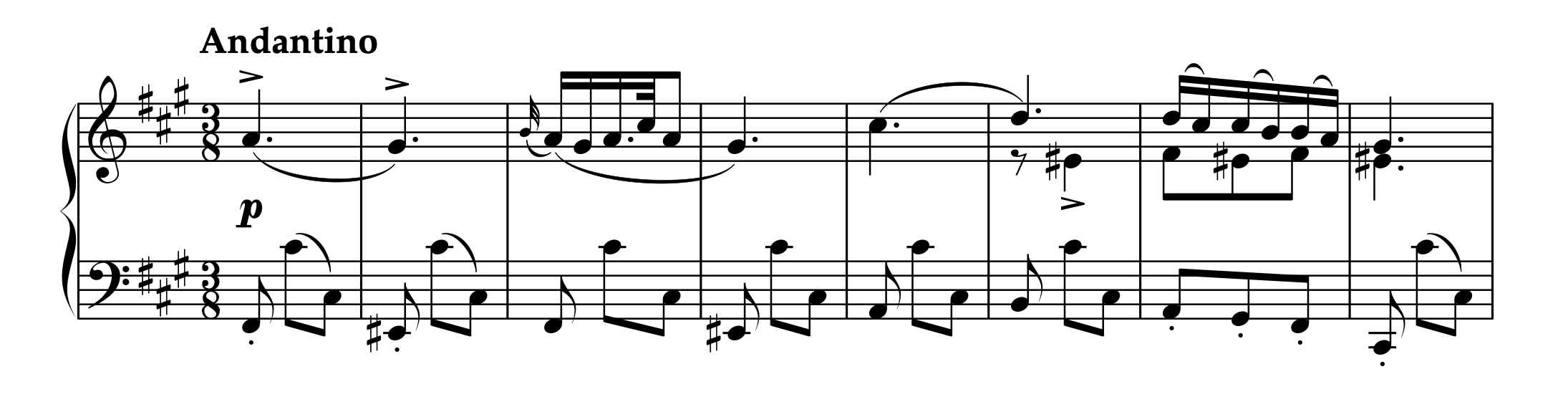

‣ モーツァルト「ピアノソナタ K.311 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1777年

演奏時間:約5分

楽曲の特徴

この楽章は今回のおすすめの中でも特に注目すべき作品です。美しいロマンスで、変奏形式で最後まで飽きることなく聴けるよう工夫されています。

2005年に放送されていた「スーパーピアノレッスン モーツァルト編」で取り上げられたことでも知られるようになった楽曲です。

演奏のポイント:

・テンポがゆるやかなため、技術的な負担は比較的軽い

・装飾音符の処理に注意が必要(ヘンレ版には奏法譜が付属)

・各変奏部分での表現の変化を意識する

楽譜について:

・入門用:ぷりんと楽譜のHal Leonardも利用可能 » Sonata In D Major, K. 311 (Mozart)

・推奨:ヘンレ版(原典版として信頼性が高い)

モーツァルト ピアノソナタ集 第1巻 ヘンレ版

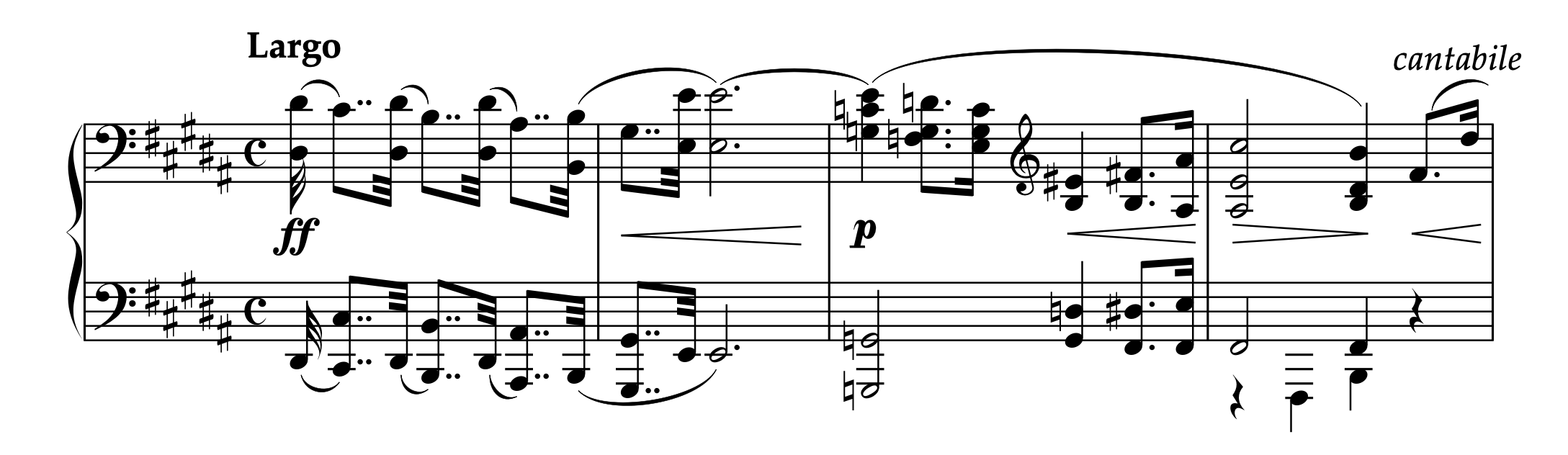

‣ シューベルト「ピアノソナタ 第20番 D 959 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1828年

演奏時間:約8分

楽曲の特徴

シューベルトの最晩年の3大ソナタより第20番の第2楽章です。メランコリックで美しいメロディと劇的な中間部との対比が印象的です。

フランス映画「ピアニスト(La Pianiste)」では、主要登場人物が演奏し、物語の展開にも影響を与えました。

関連記事:【ピアノ】映画「ピアニスト(La Pianiste)」レビュー:音楽演出と心理描写の関係性を解析

演奏のポイント:

・曲頭は、楽曲の表情を理解して明るくない音色で演奏する

・場面転換を明瞭に表現する

・中間部で多用されるトレモロは「オーケストラ的表現」であることを踏まえて演奏する

楽譜について:

・推奨:ヘンレ版(原典版として信頼性が高い)

・シューベルト ピアノソナタ集 第2巻 ヘンレ版

‣ ショパン「ピアノソナタ 第3番 Op.58 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1844年

演奏時間:約9分

楽曲の特徴

ショパンの円熟期の作品で、 「天上の美しさ」と表現したくなるほど美しい楽章です。ショパンらしいメロディラインと和声進行が存分に味わえる作品で、約9分間の中に深い音楽世界を構築しています。

演奏上の注意点:

・演奏時間は長めだが曲想の変化が少ないため、聴衆を飽きさせない工夫が必要

・似たような箇所では意識的に表現を変える

・長いフレーズ表現を心がけ、細切れにならないように気を付ける

楽譜について:

推奨:エキエル版(国際コンクールでも標準の楽譜)

・ショパン ピアノソナタ集 エキエル版

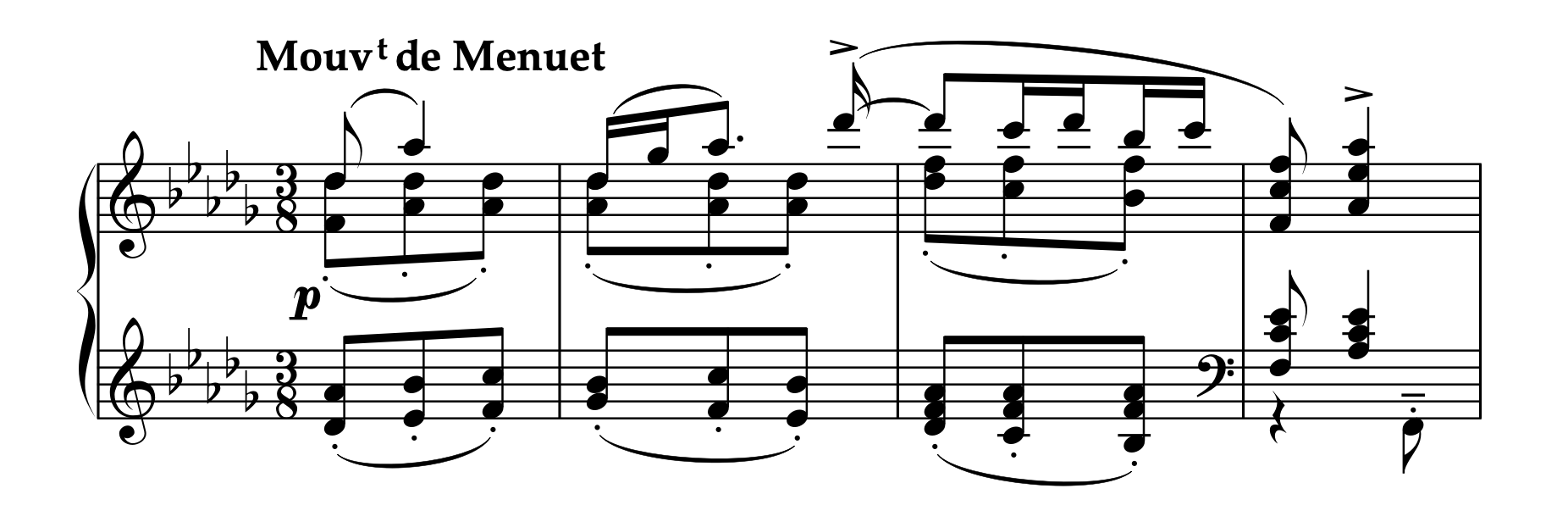

‣ ラヴェル「ソナチネ M.40 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1903年

演奏時間:約3分

楽曲の特徴

フランス印象派の洗練された響きと、古典的なメヌエットの形式を融合させた小品。「メヌエット」として単独でも知られ、プロのピアニストもアンコールピースとしてよく演奏します。

約3分という短い楽章のため、「前奏曲(1913)」や「メヌエット嬰ハ短調 M.42」とともに、ラヴェル作品に初めて取り組む方にも良い選択肢でしょう。

技術的特徴:

・オクターブメロディの間に挟まれた音符の処理がある

・「替え手(両手の指が交差する演奏技法)」が求められる

・舞曲特有のアクセント指示がある

楽譜について:

・入門用:ぷりんと楽譜のHal Leonardも利用可能 » メヌエット 〜『ソナチネ』より(ラヴェル)

・推奨:デュラン版(原典版として信頼性が高い)

・ラヴェル ソナチネ デュラン版

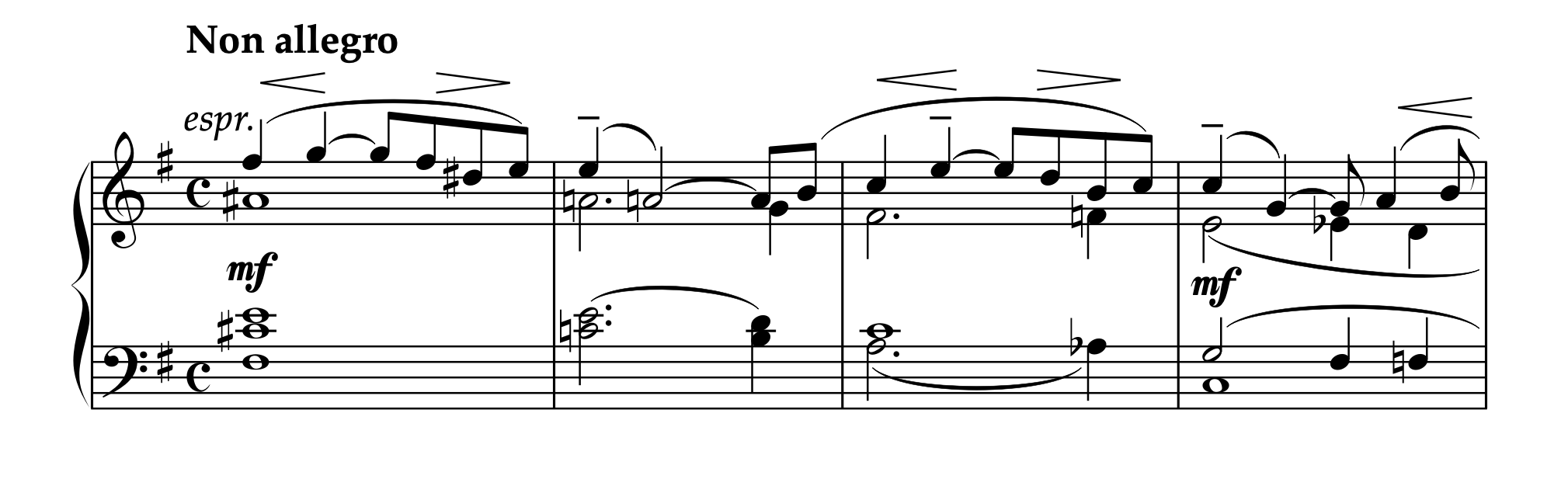

‣ ラフマニノフ「ピアノソナタ 第2番 Op.36 第2楽章(1931年版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1913年

演奏時間:約7分

楽曲の特徴

寂寥感に満ちた深い情感を持つ楽章であり、雪降る広い大地を一人歩くようなイメージを喚起させる、非常に人間的で感情的な作品です。

第3楽章との境界で迷いがちですが、3/4拍子になる直前のフェルマータで終わらせることで、単独楽章として完結させることができます。

技術的要求

今回紹介する5作品の中では最も難易度が高く、以下の技術が必要です:

・手の大きなピアニストが作曲した色が強く出ている、比較的高度な和音演奏

・入り込んだ多声処理

・速いパッセージ(中間部での技巧的な音型)

楽譜について:

推奨:ブージー・アンド・ホークス(ほとんどの学習者が使用する定番楽譜)

・日本語ライセンス版 ラフマニノフ ピアノ作品集 第5巻 ソナタ集

► 筆者自身の経験談

今回紹介した5作品の中で、最も取り組みやすく、かつ音楽的な充実感が得られるのは、モーツァルト「ピアノソナタ K.311 第2楽章」です。

筆者自身、技術面の負担が少ない作品で表現を追求したいと考えてこの楽章に取り組みましたが、その素朴な美しさに惹かれ、最もお気に入りの一曲となりました。

どの作品から始めるか迷っている方は、まずこの楽章から取り組んでみることをおすすめします。

► 終わりに

これらの緩徐楽章は、それぞれ異なる時代の音楽的美学を反映しており、演奏者にとって貴重な学習体験となります。自分の技術レベルや音楽的な好み、演奏する場面などを考慮して選択しましょう。

単独楽章として演奏することに慣れてきたら、全楽章での演奏にも挑戦してみてください。作品全体を通して演奏することで、各楽章の役割や作曲家の意図をより深く理解することができるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント