【ピアノ】グリーグ作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、グリーグのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 抒情小品集 第1集 Op.12

‣ アリエッタ Op.12-1

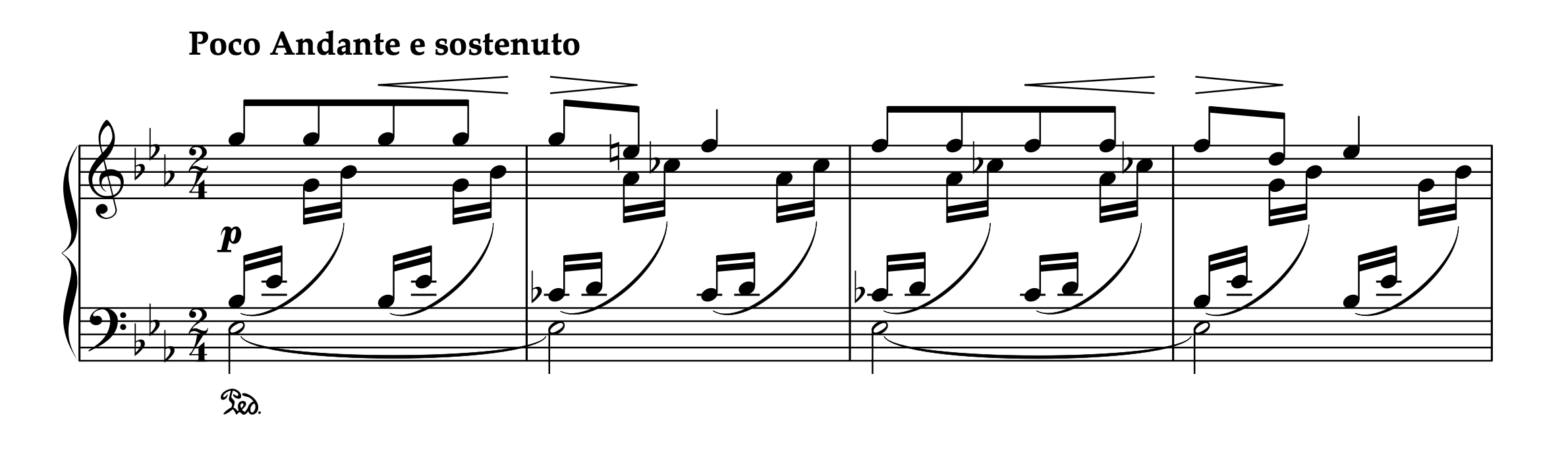

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

1〜2小節にかけてのメロディでは、G音が5回連続で「同音連打」されています。音楽的には2小節目冒頭のG音に向かってふくらませていきます。親切にクレッシェンドが書かれていますが、仮に記譜がなかったとしても、このような箇所ではどの音に向かうのかを読み取って表現すべきです。

ここで重要なのは、ウタは必ずしもメロディの流麗さで表現されるとは限らないということです。「メロディ自体は停滞させておいて、ダイナミクスで表現をつける」というのは、それ自体が十分にウタの表現であることを踏まえておきましょう。

この楽曲に関するより詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

【ピアノ】グリーグ 「抒情小曲集 第1集 アリエッタ Op.12-1」演奏完全ガイド

► 抒情小品集 第3集 Op.43

‣ 春に寄す Op.43-6

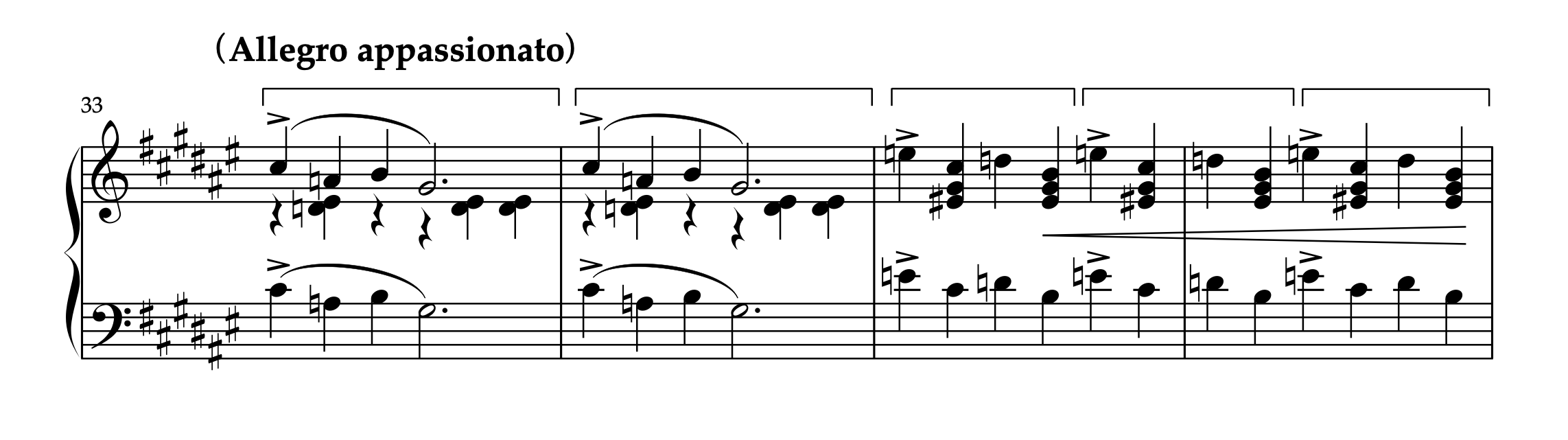

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、33-36小節)

カギマークで示したように、33-34小節では「1小節を1等分」する構造ですが、35-36小節では「2小節を3等分」するリズム構造へ変化します。このような技法を「縮節(提示された素材が、音価や拍の長さを縮めながら連結されていくこと)」と言います。

ここで縮節が取られていると判断するための変化要素:

・メロディを含めた音遣いのグルーピングの変化

・アクセント記号の位置の変化

縮節によって、聴衆の「リズムの感じ方」が変わっていることに着目しましょう。cresc.と共に切迫感を感じさせるための工夫と言えます。したがって、この効果を活かすためには、以下の2点に注意する必要があります。

縮節構造を明確に表現する演奏のポイント:

・アクセントの位置を明確に表現する

・アクセントが書かれているところ以外は強調しないようにする

► 抒情小品集 第5集 Op.54

‣ ノクターン Op.54-4

1891年に完成された「抒情小品集 第5集」の第4曲。ドビュッシーの「月の光」と比較されることもある美しい夜の音楽ですが、グリーグが表現するのは北欧特有の澄み切った、ひんやりとした夜の空気感です。

ツェルニー30番修了程度から挑戦可能で、多声的な左手の処理や、鳥のさえずりを模した装飾音の表現、休符の音楽的処理など、繊細な表現技術を学べます。特に、両手とも休符になる箇所を音楽的に聴かせる技術が重要なポイントです。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】グリーグ「抒情小品集 第5集 ノクターン Op.54-4」演奏完全ガイド

► 終わりに

グリーグの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント