【ピアノ】ラヴェル「シャブリエ風に」演奏完全ガイド

► はじめに

曲の背景

ラヴェルが1913年に作曲した「À la manière de…(⋯⋯風に)」は、作曲家の遊び心が光るユニークな小品集です。当時ラヴェルは「高雅で感傷的なワルツ」や「クープランの墓」といったピアノ曲に取り組んでいた時期で、その合間にこうした洒落た作品を手がけていたことになります。

この作品が生まれた直接のきっかけは、イタリア人作曲家アルフレッド・カゼッラの企画でした。カゼッラ自身が同年、ワーグナーやフォーレ、ブラームス、ドビュッシーといった巨匠たちの作風を模倣した4曲のピアノ曲集を発表しており、その続編となる第2集にラヴェルが2曲を提供する形となりました。完成した第2集には全4曲が収録されています。

ラヴェルが書いた2曲のうち第2曲「シャブリエ風に」では、グノーの名作オペラ「ファウスト」からアリア「あの方に私の告白を伝えて下さい」のメロディが素材として用いられています。このグノーの旋律を、シャブリエ独特のスタイル——豊かなルバート(テンポの自由な揺らぎ)を伴う表現——で再解釈したところにこの作品の妙味があります。

(参考文献:ピアノ音楽事典 作品篇 / 全音楽譜出版社)

演奏難易度と推奨レベル

この楽曲は「ツェルニー30番修了程度」から挑戦できます。

本記事の使い方

この楽曲を、演奏のポイントとともに解説していきます。パブリックドメインの楽曲なので譜例も作成して掲載していますが、最小限なので、ご自身の楽譜を用意して読み進めてください。

各セクションごとに具体的な音楽的解釈を示していますので、練習の際に該当箇所を参照しながら進めることをおすすめします。

► 演奏のヒント

‣ 1-8小節

· 曲頭

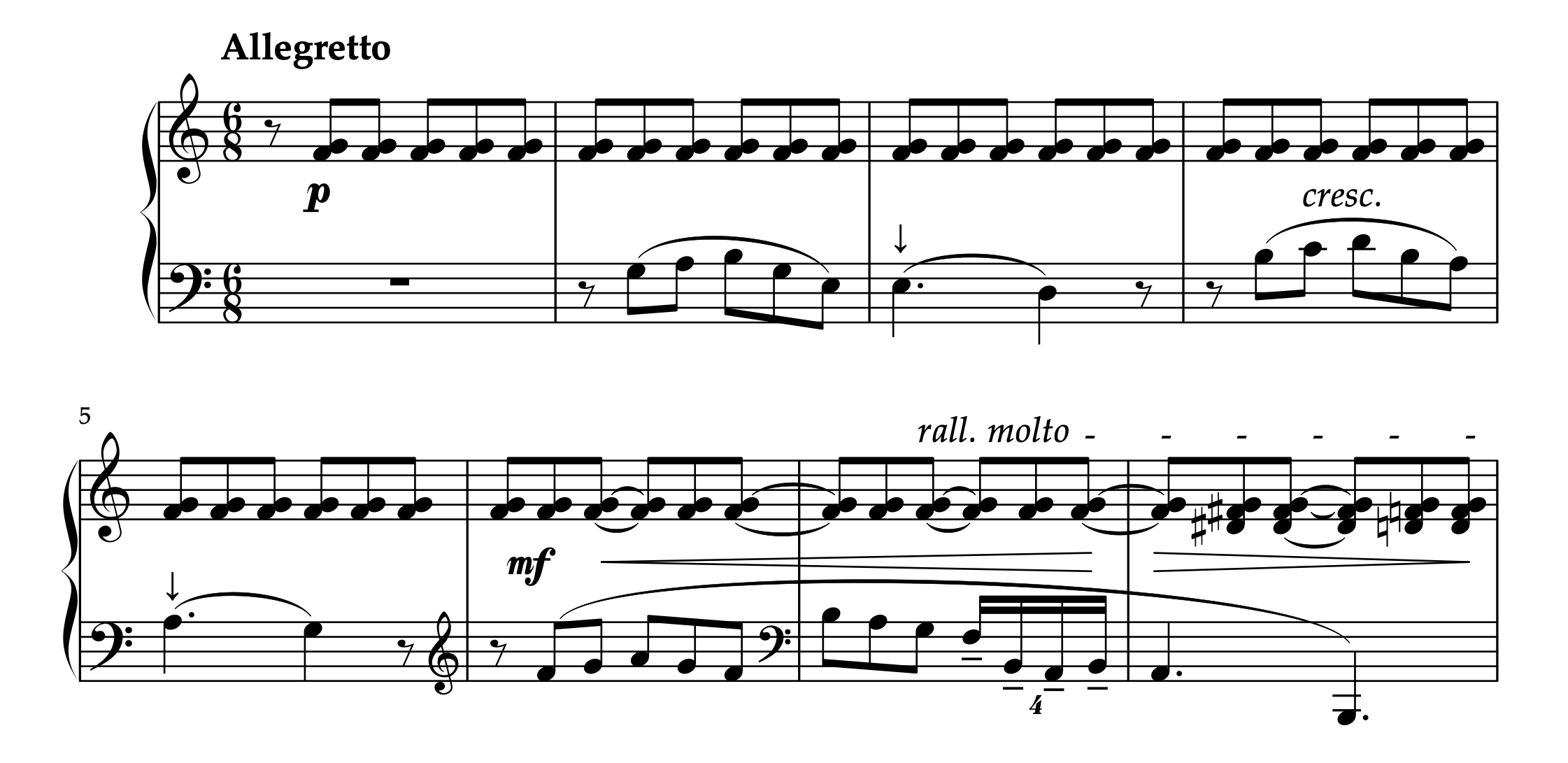

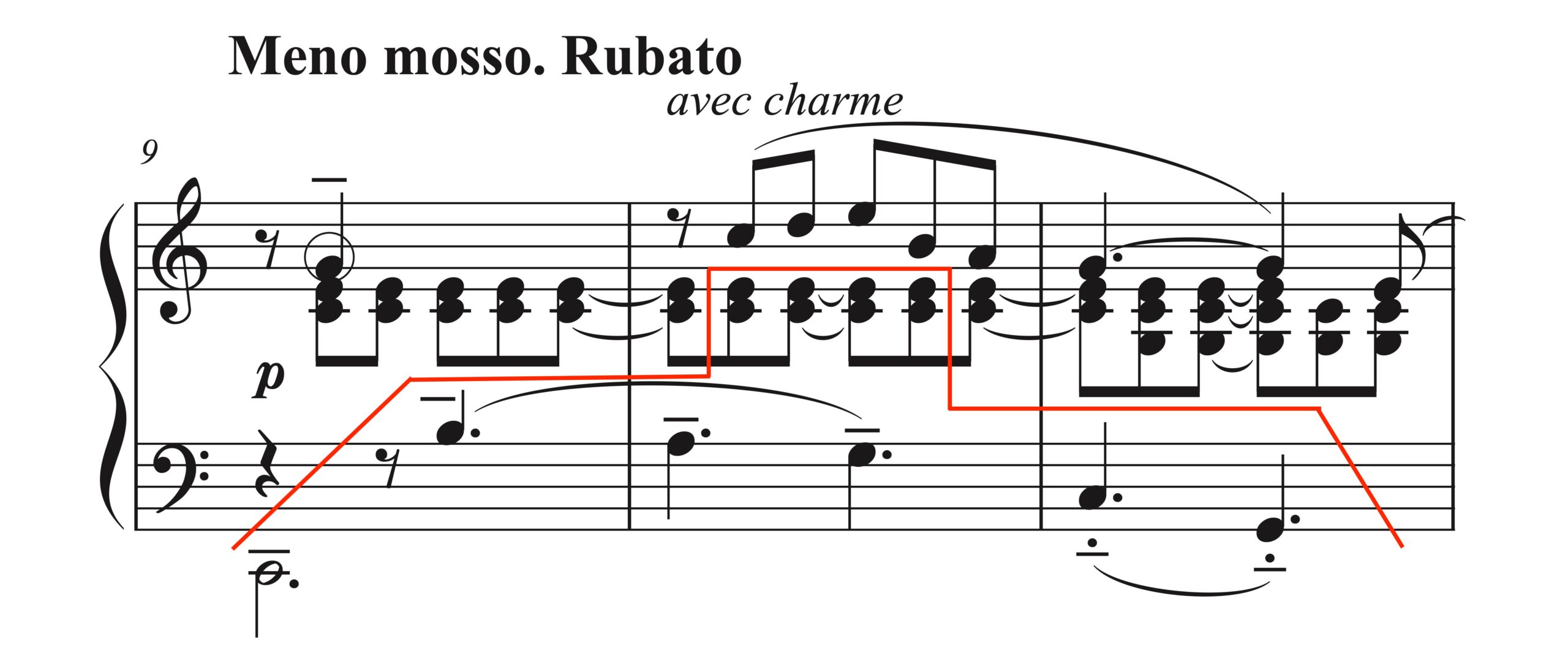

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

休符から始まる音楽の扱い方

1小節1拍目は完全な無音でスタートします。このようにスタートする楽曲での注意事項は「イチの拍感覚をしっかりと感じてスタートすること」、つまり「最初の休符をしっかりと感じる」ということです。

なぜ、イチの拍感覚が大事なのか分かりますか。曲頭は、その楽曲の拍子やテンポを決定して伝える大事な部分だからです。拍の感覚が曖昧になってしまうと、こういった大事な要素が分かりにくくなり、ダラダラと始まったように聴こえてしまいます。曲始めの「空気感」を演出しましょう。

上段の和音連打の処理

この上段の和音は「鍵盤に指をつけておいたまま、押し込むように打鍵していく」ようにすると適切なニュアンスを作ることができます。

こういった和音の連続は一種の「持続」であって、1音1音がはっきりと欲しいわけではありません。それでは音楽が縦割りになってしまいます。あくまで「減衰楽器」というピアノの特性を補っている音型だと認識しましょう。

· 2-3小節

(再掲)

2-3小節から出てくるメロディはグノーの旋律からの引用です。

2小節目から3小節目への変わり目でE音が2度鳴ります:

・全く同じようには鳴らさず、矢印で示した3小節目のE音のほうにやや重みを入れる

・次のD音は「フレーズ終わりの音」なので、大きく飛び出ないようにおさめる

・5小節目も同様に

ポイント:

・楽曲によってはこのようなニュアンスを作曲家が書いてくれている場合もある

・「音楽的に考えれば普通はそうなる」という内容は省略されていることも多い

・演奏者が感じとらなければならない

繰り返しによる高揚感の構築

2-3小節で提示されたメロディが、4-5小節で少し音域が上がって繰り返され、6-8小節ではさらに音域が上がり、かつ、「拡大」されて繰り返されます。

この変化より、「静かな中でも、だんだんとエネルギーが上がっていく」というメッセージが読み取れます。ダイナミクスを大きく変える必要はありませんが、だんだんと高揚感も上げていくように意識すると、音楽の内容に合った表現になるでしょう。

ちなみに、作曲を学ぶ基礎段階で広く教わる「繰り返しの法則」があります。「繰り返しは3回まで、そして3回目は少し変えるべき」というもの。このメロディの繰り返しでも当てはまります。

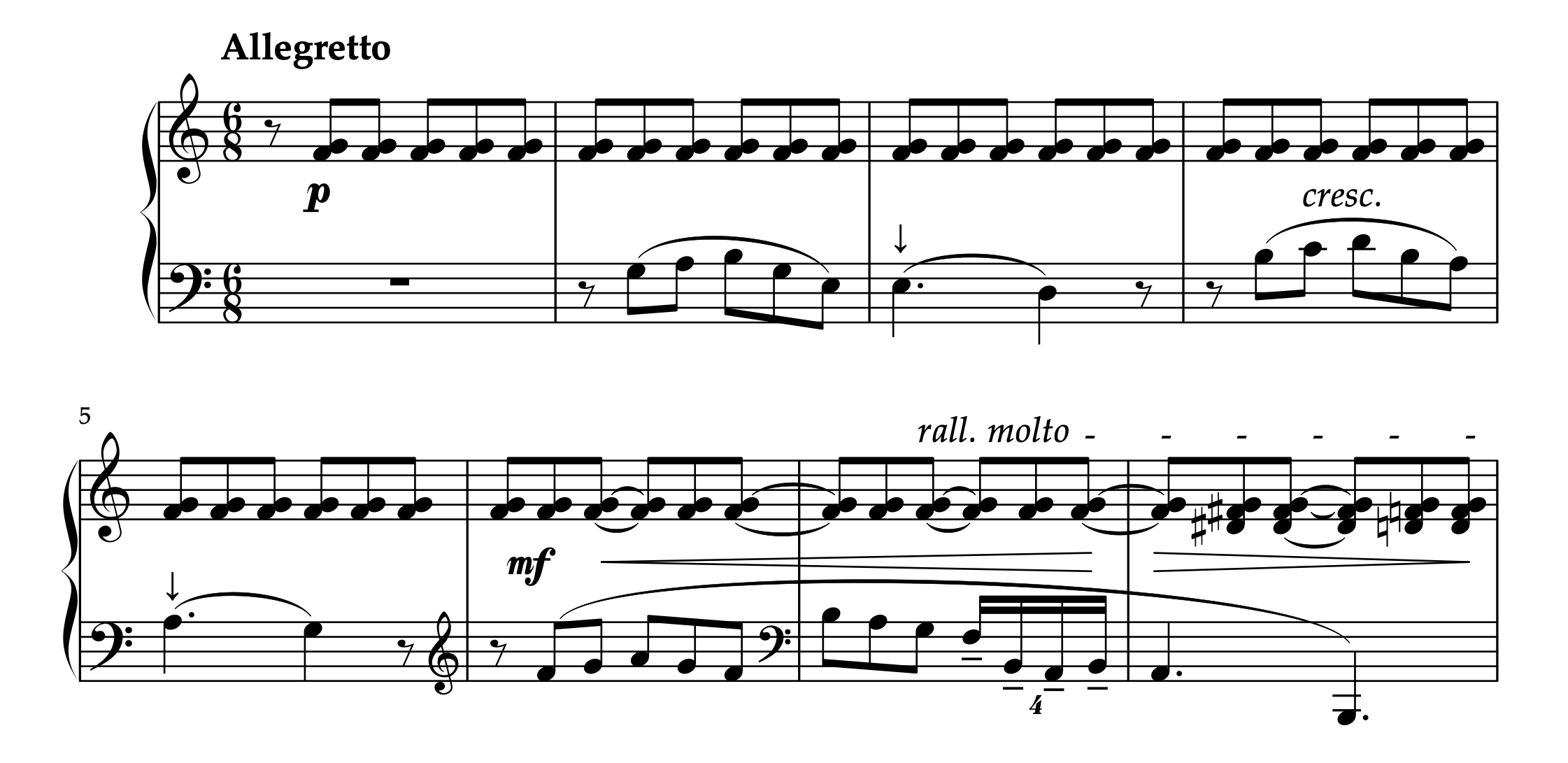

· 4-6小節

(再掲)

ダイナミクスの配分:

・4小節目に書かれている cresc. は、左手だけで行う

・6小節目の mf は左手のものとし、右手は p

・6小節目からの松葉は両手で行い、右手は mp くらいまでふくらませる

このようにしましょう。「盛り上げ」というのは上手く行わないと、メロディを聴こえにくくしてしまうからです。右手の連打の加減が必要です。

· 7-8小節

(再掲)

・譜例のカギマークで示した右手の和音はよく聴いて響きを作る

・この和音で「ドミナント」の響きが出来上がるため、次の小節へ接続する大事な和声

9小節目からはさらに音楽が展開していきますが、「聴かせるべき音」「響きに隠すべき音」を区別する必要性は変わりません。

‣ 9-21小節

· 9-11小節

譜例(9-11小節)

9-11小節における「右手でとる音」と「左手でとる音」を示しました。譜例のレッドラインを参考にしてください。

メロディラインの解釈:

・9小節目の丸印で示した音はメロディではない

・1-8小節目までずっと響いてきたG音をエコーさせる音

・メロディは10小節目からで、それは「avec charme(魅力的に)」と10小節目から書いてあることからも明らか

アーティキュレーションの弾き分け

・9-10小節のテノールは「テヌート+スラー」の表現

・11-12小節では「テヌート+スタッカート+スラー」に変化

きちんと弾き分けましょう。たとえペダルで音が伸びていても、手でどのようなニュアンスをとるかによって出てくる音色は変わるからです。

10-11小節はソプラノを一番の主役に。その問いかけに応えるように12-13小節のテノールが歌い返します。

· 12-14小節

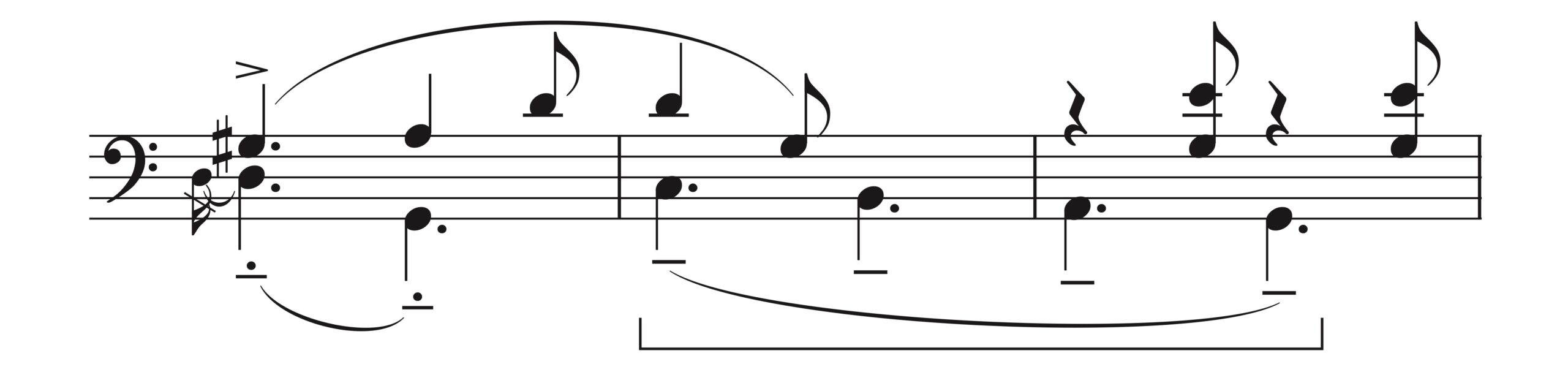

譜例(12-14小節の下段)

12小節目の下段の音に「装飾音」が書かれています。これはどうしてだと思いますか。

ここからはテノールが重要なので、「装飾音にしてほんの少し発音のタイミングをずらすことで、テノールの入りを聴こえやすくした」と考えられます。それを説明するかのように、テノールに「アクセント記号」まで書かれています。

このアクセントは、ただ単に「強く」というよりは、「ここから大事なフレーズが始まりますよ、というサイン」だと考えて、乱暴にはならないようにしましょう。

非和声音から和声音への解決

12小節目でテノールのメロディがGis音からA音へ動きますが、このように「非和声音を聴かせてから、半音上の和声音へ解決する」というやり方は、この楽曲で何度も出てくる特徴の一つとなっています。例えば:

・21小節目の下段

・24小節目の下段

・39小節目の上段

・43〜45小節の下段

音楽を理解するためにも、それぞれを比較してみましょう。

カギマークで示した13-14小節のバスは「つなぎとしてのブリッジの役割」となっているので、やり過ぎない程度で明確めに。

· 15〜18小節

15小節目:

15小節1拍目のメロディ音にはアクセントがついています。確かにこの音がフレーズのヤマなのですが、その音だけを急激に強調すると唐突で不自然なので、「やや重みを入れる程度」という認識で弾きましょう。

15小節目では、メロディを囲むように「9の和音」が連続します:

・必要以上に大きくなりがちなところなので、これらの和音は極めて静かに

・「和音を弾くときにも、伸びているメロディの音を聴き続けている」ということが重要

・メロディ音を決して見失わない(17小節目も同様)

16小節目:

・メロディは、小節頭の高音域和音を弾き終えたらすぐに始める

・18小節目は「フェルマータ」が書かれているのでそことの差をつける必要があるから

18小節目のメロディには accel. が書かれていて、次の小節ではすぐに a tempo へ。この意図は、「rubatoに近い表現が欲しい」というメッセージだと考えられます。

· 19-21小節

19-21小節は声部が入り組んでいますが、一番大事なのは「ソプラノのメロディ」です。まずはソプラノのバランスを確保しましょう。

20小節目

10度音程でハモる動き:

・上のラインのほうが少し多めに聴こえるバランスにすると音楽的

・ここでの16分音符の動きは、重くならないようにサラリと通り過ぎる

21小節目:

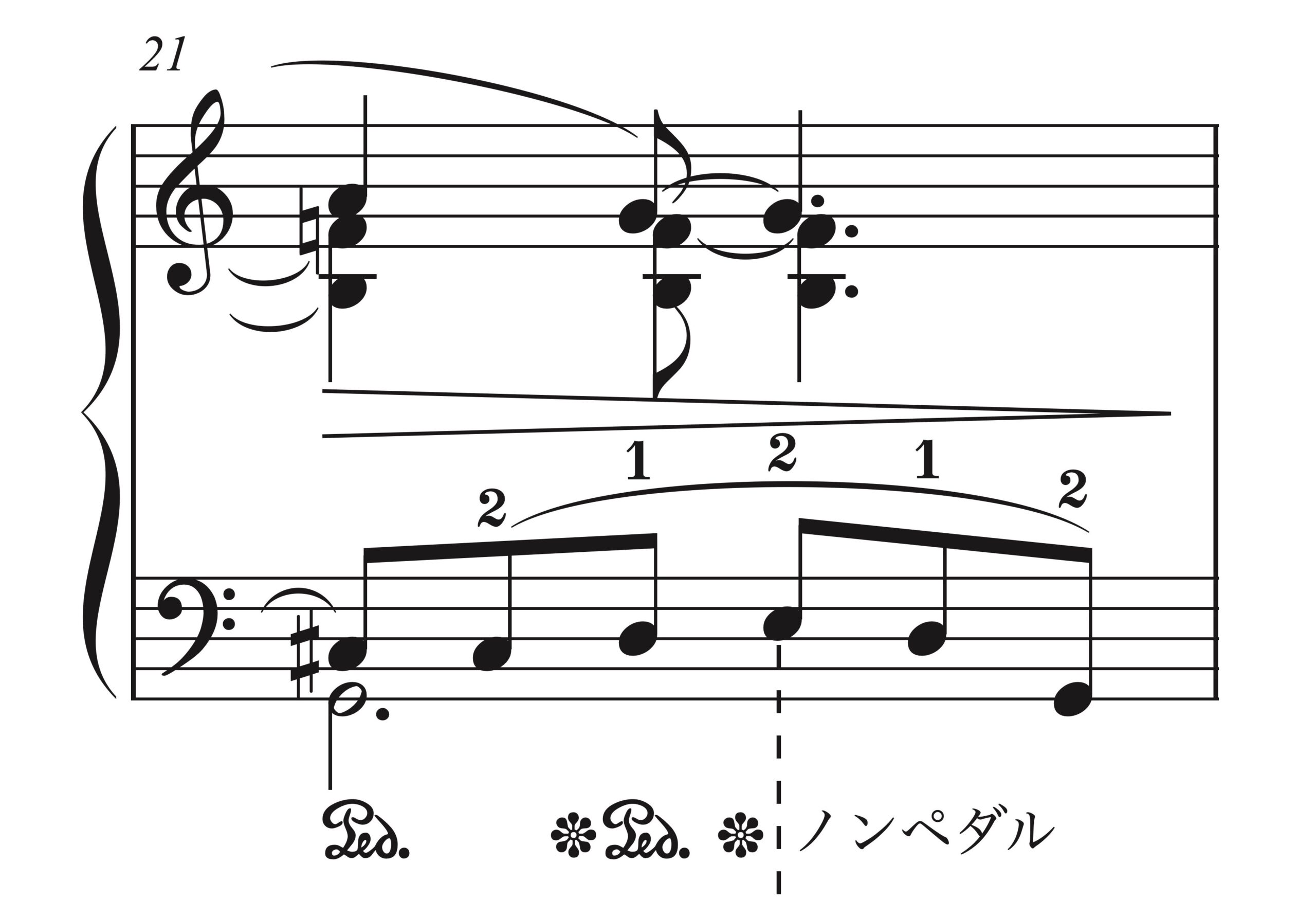

譜例(21小節目)

美しいテノールのラインは「チェロソロ」で弾いているようなイメージで。

ペダリングの一例を示しました。使用を少なめにしているのは、ペダルによって音が伸びることで和音化されてしまうと、一本の線であるチェロソロのイメージから離れてしまうからです。

参考に書き込んだ運指を使えば、このペダリングでもレガートは実現できます。譜例では小節頭の下段「Cis音」がタイでつながれていますが、この音はタイでつないでいる間に「5から2へ」運指を替え指しておきます。

和声面のポイント:

・21小節目で不意に「C-durのドミナント」が用意されて22小節目のトニックへ戻る準備がされる

・したがって、21小節目は「不意に転調した意外性」「サウンドの広がり感」を感じて弾く

‣ 22-30小節

· 22〜26小節

重要な音色操作の書法:

・22小節目からはテノールのメロディが主役

・少し遅れてソプラノが2オクターヴ上でメロディの一部をなぞるが、これは pp

・つまり、「音色をつけるために彩色されたエコー」ということ

・テノールのメロディとはダイナミクスを変えていることに注目

ここの楽器法は、近現代以前の作品ではほとんどみられなかった、いわば「20世紀のサウンド」と言えるような、絶対に知っておくべきものです。

25-26小節のバスは、やはり「つなぎとしてのブリッジの役割」となっているので、やり過ぎない程度で明確めに弾きましょう。

· 26-28小節

26小節目からの主従関係:

・26小節目からはソプラノとテノールの両方が主役

・14小節目からの箇所に対応しており、こちらではより音の厚みが増している

27小節目の細かなパッセージ:

・一見難しそうに見えるが、単純な分散和音をしているだけ

・したがって、リズムさえ読み取れればそれほど怖くはない

・装飾的なので「風のように」軽く弾く

フェルマータを活かすために:

・28小節目にフェルマータがあるので、27小節目で決して rit. をしない

・rit. をするとフェルマータの表現が活きなくなってしまい、書かれている意味がなくなってしまう

・27小節目で「16分音符の3連符」→「32分音符」といったように音価が細かくなっている

・このことからも、「rit.をしないで下さい」という意図が読み取れる

・だからこそ、たどり着いた先に「停止」という意味のあるフェルマータが付いている

音楽表現というのは単独で考えるものではなく、すべてつながっているのです。

30小節目でフェルマータした後に出てくるメロディは、曲頭と同じ注意が必要です。フェルマータの音の切れ際でイチの拍感覚をしっかりと感じてスタートしましょう。

‣ 31小節目以降

· 31-35小節

31小節目に「pp subito」がありますが、subito でダイナミクスを弱める指示の意図は「音色を変えて、というメッセージ」と考えて下さい。

31小節目からの持続低音:

・この小節からはオルゲルプンクト的な持続低音が支配的

・このインパクトがあるからこそ35小節目の最初にある休符が活きる

・休符はきちんととり、「ものを言う休符」を印象的に演出する

・この持続低音は、指をバタバタさせずに「鍵盤に指をつけておいたまま打鍵していく」と効率よく打鍵可能

・もし手が届くようであれば、黒鍵には「4の指」を使う

· 35-37小節

35-37小節に出てくるソプラノとバスのメロディは、同じくらいのダイナミクスで弾いても構いませんが、「あくまで主役はバス」ということを理解しておきましょう。理由は以下の2つです:

・バスのほうが先出しされているから

・37小節目で、ソプラノはC音を鳴らさず先に切り上げているから

「対位法」という音楽理論の中に、簡潔に言うと「脇役は主役よりも遅れて出すこと」というきまりがあります。この該当箇所は対位法ではありませんが、「先に出た要素が主役に聴こえる」という意味では同様です。

· 37-40小節

37小節目から出てくる、下段の「ト音記号によるメロディ」:

・小節いっぱいは「右手」で演奏して38小節目のG音から左手へ受け渡す

・フレーズを改めたいので、このメロディ「C音」の入りはやや時間を使って丁寧に入っても構わない

38小節目:

・ここからすぐに主役が上段へ移る

・「下段は、メロディの終わり際の音を、そのまま伴奏へ移行した」ということ

39小節目の装飾音:

・拍の感覚が乱れないように極めて素速く軽く

・これらの装飾音が入ることにつられてメロディのフレーズが途切れてしまわないように

・メロディD音からFis音へのつながりをよく聴いて弾く

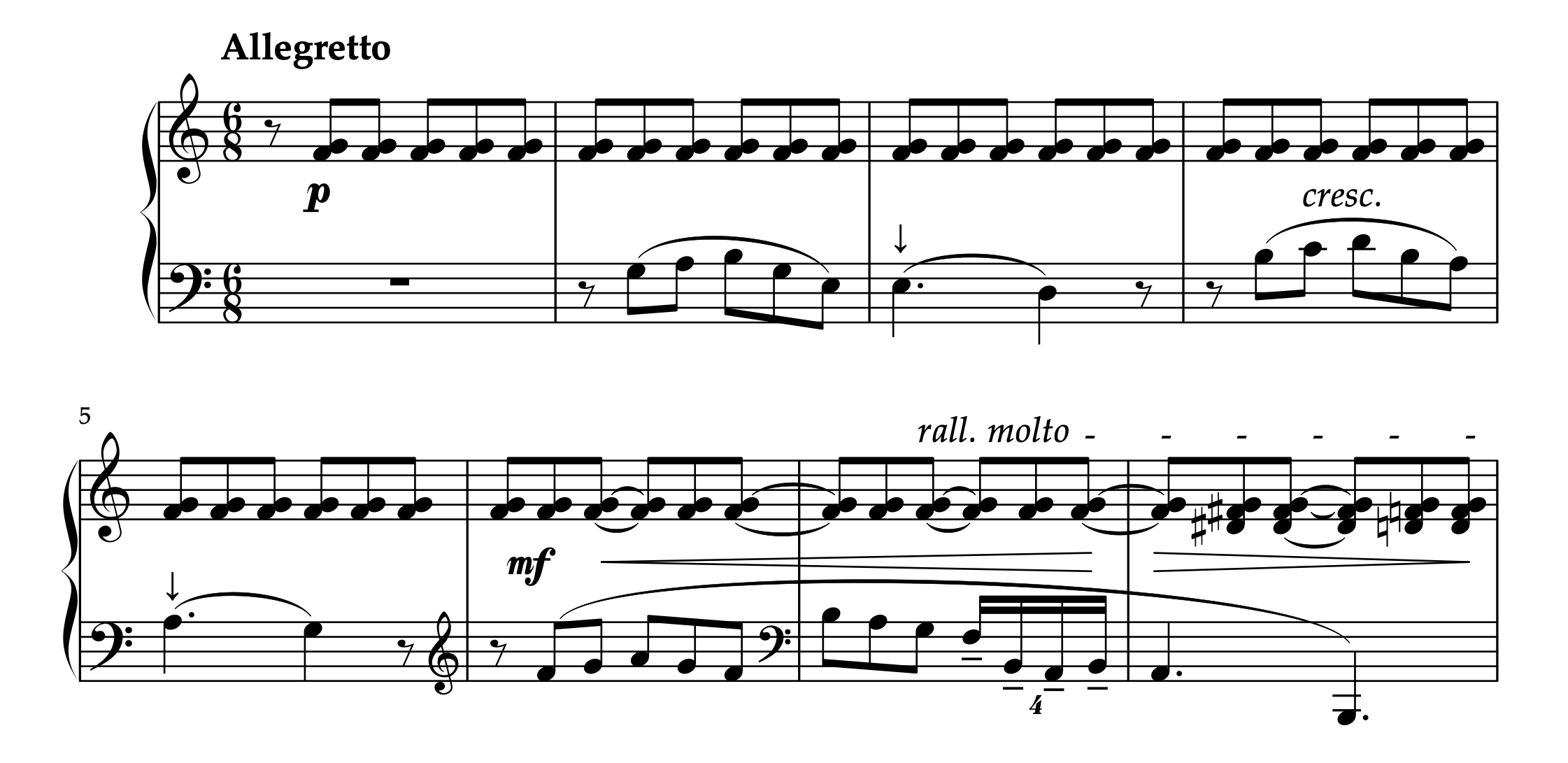

譜例(40-45小節)

40小節目の上段:

・休符でブツっと切らない

・「余韻も含めて付点4分音符の長さ」になるように丁寧に「離鍵(リリース)」する

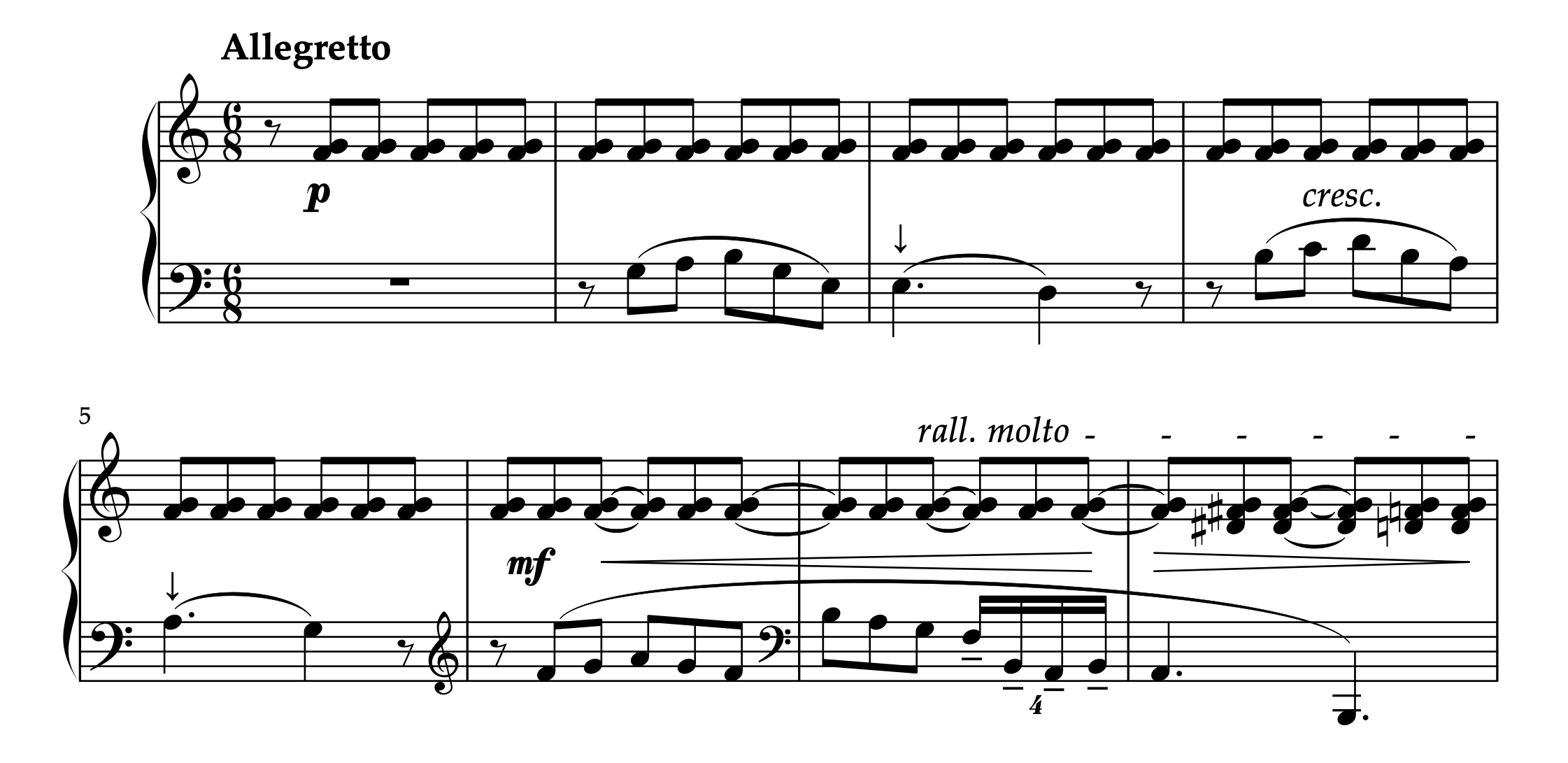

· 42-45小節

(再掲)

42小節目:

・32分音符の5連符は重くならないように

・直後に「テヌートスタッカート+レガート」の表現が出てくるため

・この表現は、楽曲の中で数回しか出てこないニュアンスなので、丁寧に表現する

・両手ともに同じニュアンスのため「ノンペダル」で

・短過ぎず「置いていくようなタッチ」で弾くと、適切な表情を作れる

43-45小節:

・上段に長く伸びるメロディがあるが、下段の動きもメロディックなラインになっている

・下段も丁寧に歌う

・特にレッド音符で示した半音の動きのニュアンスに気をつけて弾く

最後の和音の処理

一番最後の和音は「エコー」のように遠くで鳴っているイメージを持って弾きましょう。

テクニック的には:

・鍵盤のすぐ近くから

・指を寝せ気味にして

・そっと押し込むようにして打鍵

このようにすると柔らかい音が出せます。

・打鍵距離

・打鍵角度

・打鍵速度

この3つのコントロールが、音色を多彩にする秘訣というわけです。

rall. のバランス:

・最後の2小節に書かれている rall. はやり過ぎない

・41小節目の「molto rall.」との差をつける必要があるから

・また、この楽曲は非常に短いため、やり過ぎると全体のバランスがくずれる可能性がある

この観点は、本当に重要です。他の楽曲に取り組む際にも必ず意識しましょう。

► 終わりに

この小品は短いながらも、ラヴェルの精緻な書法とシャブリエへのオマージュが込められた魅力的な作品です。各小節に込められた音楽的意図を理解し、丁寧に表現することで、この作品の魅力を引き出すことができるでしょう。

練習の際は、本ガイドを参考にしながら、自身の音楽的判断も大切にして取り組んでください。

推奨記事:

・【ピアノ】ラヴェルの弟子が語る「ラヴェルのピアノ曲」:演奏解釈の決定版

・【ピアノ】マルグリット・ロン「ラヴェル―回想のピアノ」レビュー

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント