【ピアノ】ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」演奏完全ガイド

► はじめに

曲の背景と標題の意味

1899年、ラヴェルがパリ音楽院で勉強している24歳の時に作曲した作品で、3作目のピアノ曲です。

ルーヴル美術館で見たベラスケスの若い王女の肖像画からインスピレーションを受け、「亡き王女のためのパヴァーヌ」というタイトルをつけました。「亡き王女」という言葉に特別な象徴的意味はなく、この作品が特定の人物の死を悼む意図は持っていないとされています。

「パヴァーヌ」はバロック期の宮廷で踊られたゆったりとした舞曲で、その古雅な様式とラヴェル特有の繊細な和声感覚が融合した、哀愁を帯びた美しい作品となっています。

演奏難易度と推奨レベル

この楽曲は「ツェルニー30番修了程度」から挑戦できます。

テンポはゆるやかですが、以下の点で高度な技術と音楽性が求められます:

・多声部の繊細なバランスコントロール

・ppp から ff までの幅広いダイナミクスレンジの表現、特に弱音の幅の表現

・淡々と進む伴奏が縦割りにならないよう、横への流れを保つこと

・多音による装飾音やロングアルペッジョの箇所で音楽の流れを止めないこと

・セクションごとの変奏の違いを整理し、弾き分けること

本記事の使い方

繊細な響きと多声的な構造が魅力のこの作品を、演奏のポイントとともに解説していきます。パブリックドメインの楽曲なので譜例も作成して掲載していますが、最小限なので、ご自身の楽譜を用意して読み進めてください。

各セクションごとに具体的な音楽的解釈を示していますので、練習の際に該当箇所を参照しながら進めることをおすすめします。

► 全体の構成を把握する

細かい内容に入る前に、まず全体像を確認しましょう。

この作品は「ABACA」という構成になっています:

A 1-12小節

B 13-27小節

A 28-39小節

C 40-59小節

A 60-72小節

Aセクションが3回登場しますが、毎回伴奏型などが変化しており、一種の変奏曲になっています。この構造を意識することで、演奏の見通しを立てておきましょう。

► オーケストラ版を参照する価値

この楽曲にはラヴェル自身が1910年に編曲したオーケストラ版が存在することをご存知でしょうか。作曲者自身の編曲という事実が重要です。

オーケストラ版を参照することで、ラヴェルが各声部にどんな音色をイメージしていたかが明確になります。例えば、低音のピチカートやハープの装飾音、ホルンの遠音など、ピアノで表現すべき音色のヒントが満載です。

ややハードルは上がりますが、この作品の学習では可能な限りオーケストラ版も聴いてみましょう。

推奨記事:【ピアノ】ピアノへ向かわずにできる学習法:空いた時間を有効に活用する方法

► F. 楽器・音響に関する専門知識

‣ 10. 楽器の可能性を知るとっておきの学習方法

‣ 11. 楽器法や管弦楽法の書籍を読むピアノ学習法

‣ 12. オケスコア読譜は、ピアノ演奏にも有益な「一生もの」の技術

これらの項目を参考にしてください。

► 演奏のヒント

‣ 冒頭のセクションA(1-12小節)

· 1-2小節

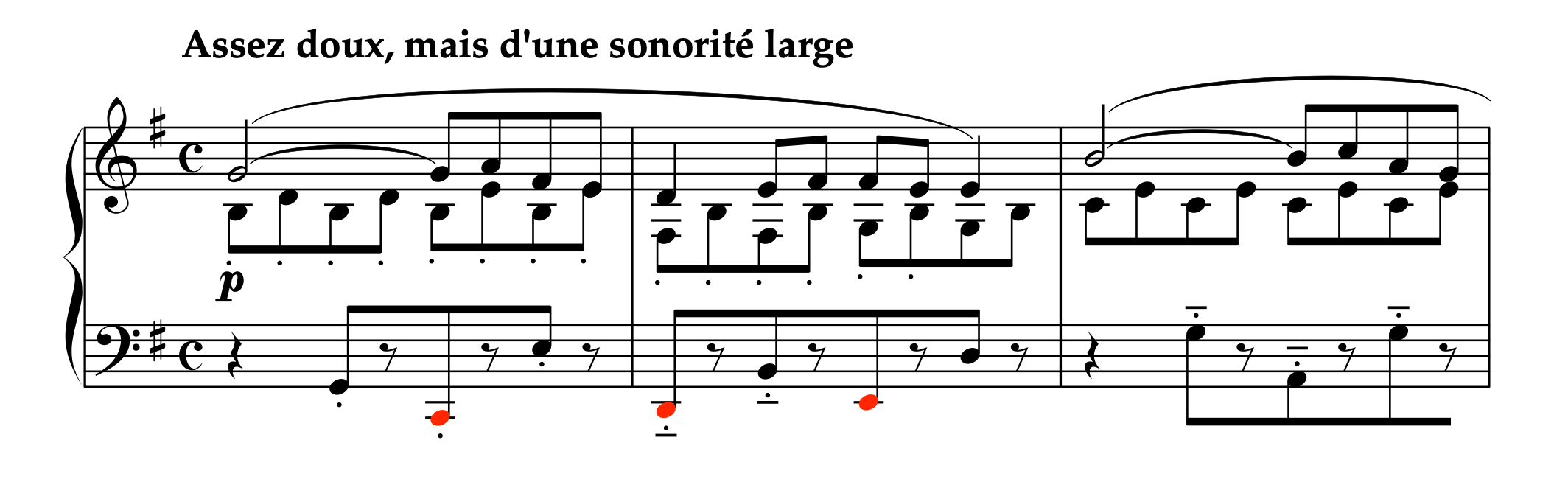

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

冒頭は左手が休符なので、右手のニュアンスがよく聴こえます。メロディが最も聴こえ、内声が静かに寄り添うように演奏しましょう。

内声の演奏のコツ:

・鍵盤のすぐ近くから軽く触っていくように打鍵する

・指をバタバタさせないことが音色を揃えるポイント

長く伸びる音を聴き続ける:

・伸ばしているメロディ音は打鍵後も意識から外さず、音価分ずっと聴き続ける

・そうすることで内声とのバランスが判断できる

フレーズ最後の音:

・2小節目最後のメロディ音はフレーズ終わりの音なので、大きくならないようにおさめる

・音楽的な演奏の基本

低音部の「隠れたライン」

下段を見ると、レッド音符で示したように「C音→D音→E音」と2度で上がっていくラインが内包されています。これらが一本の線として聴こえるよう、どれか一つだけが急に大きくなったりしないように注意しましょう。

オーケストラ版では、この低音はチェロとコントラバスのピチカートです。指先をしっかりさせたうえで軽く突くように打鍵すると、芯のある弱音が出せます。「ボソ…」ではなく「ポンッ」という感覚です。

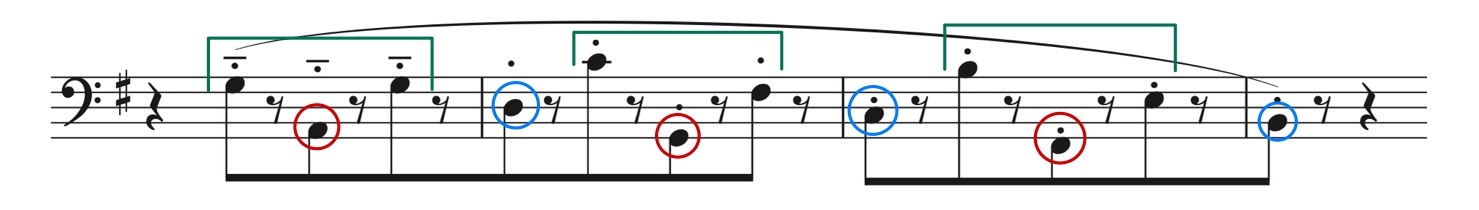

· 3-6小節

譜例(3-6小節の下段)

3小節目からはメロディがゼケンツ(同型反復)になっているため、反復ごとにフレーズが切れてしまいがちです。スラー全体を大きなフレーズとして一息で演奏しましょう。1-2小節よりも音域が上がることで、より表現的になっています。発展していく感覚を持ってください。

左手の多声性

下段も多声的な作りになっています:

・レッド:「A→G→Fis」

・ブルー:「D→C→H」

・グリーン:同型反復

これらの横のラインをバランスよく。左手のみで練習し、しっかり音楽を作ってから両手で合わせましょう。

· 6-8小節

6小節3拍目裏からのメロディは、オーケストラ版では弦楽器が柔らかく出てきます。和音演奏ですが、一つ一つ縦に刻まず、フレーズを横に引っ張っていくイメージを持ちましょう。

実用的な運指:

・6小節目最後の上段Fis音は左手で弾いても構わない

・メロディラインをレガートで歌いやすくなる

ため息の音型:

・7小節1拍目の内声は、後ろの音(D音)が大きくならないように

・2音1組の「ため息音型」では、後ろの音をおさめるのがポイント

ホルンとハープ

譜例(7-8小節)

・7小節2拍目からの上段H音はホルン → 遠くで鳴っているイメージで

・7小節最後の装飾音はハープ → 軽く、大きくなり過ぎないように

・この装飾音は、最初の2度和音のみ左手でとる

ロングアルペッジョの処理

7小節目の最後のような長い装飾音は、音楽の流れの中で入れることが大切です。その箇所だけに時間をかけるのではなく、直前のテンポを少しだけ広げておきましょう。そうすれば、そこだけ間(ま)が空いたようには聴こえません。

ラヴェルの作品は優れているので、テンポを広げても不自然にならない箇所にのみこうした多音の装飾音が書かれています。

· 9-12小節

9小節目:

・1拍目裏の5度低音はどうしても大きくなりがちだが、軽く触るくらいで十分

・最後の上段E音はとても静かに

・この音は10小節目の頭のメロディと同じ高さなので、メロディの一部に聴こえないように

10小節1-2拍目:

・1-2拍目の内声は極めて静かに

・メロディの音域を通り過ぎるため、メロディと勘違いされないようスタッカートが書かれている

・ペダルを使っていても手ではスタッカートにすることで、空間的な軽いサウンドが得られる

10小節3拍目-11小節目にかけて:

・3拍目からはアルト・テノール・バスによる2オクターヴユニゾン

・ソプラノは伴奏なので静かに

・難しく感じる場合は、右手のアルトを際立たせようとせず、同じくメロディの左手をやや骨太に弾く

11〜12小節:

・11小節1拍目裏からの f は空気感を変えるかのようにフレーズを改める

・12小節3-4拍目は、オーケストラ版では弦のピチカートなので、ノンペダルで演奏するのもアリ

・ただしスラーも書かれているため、短くなり過ぎず余韻を意識する

‣ セクションB(13-27小節)

· 13-16小節

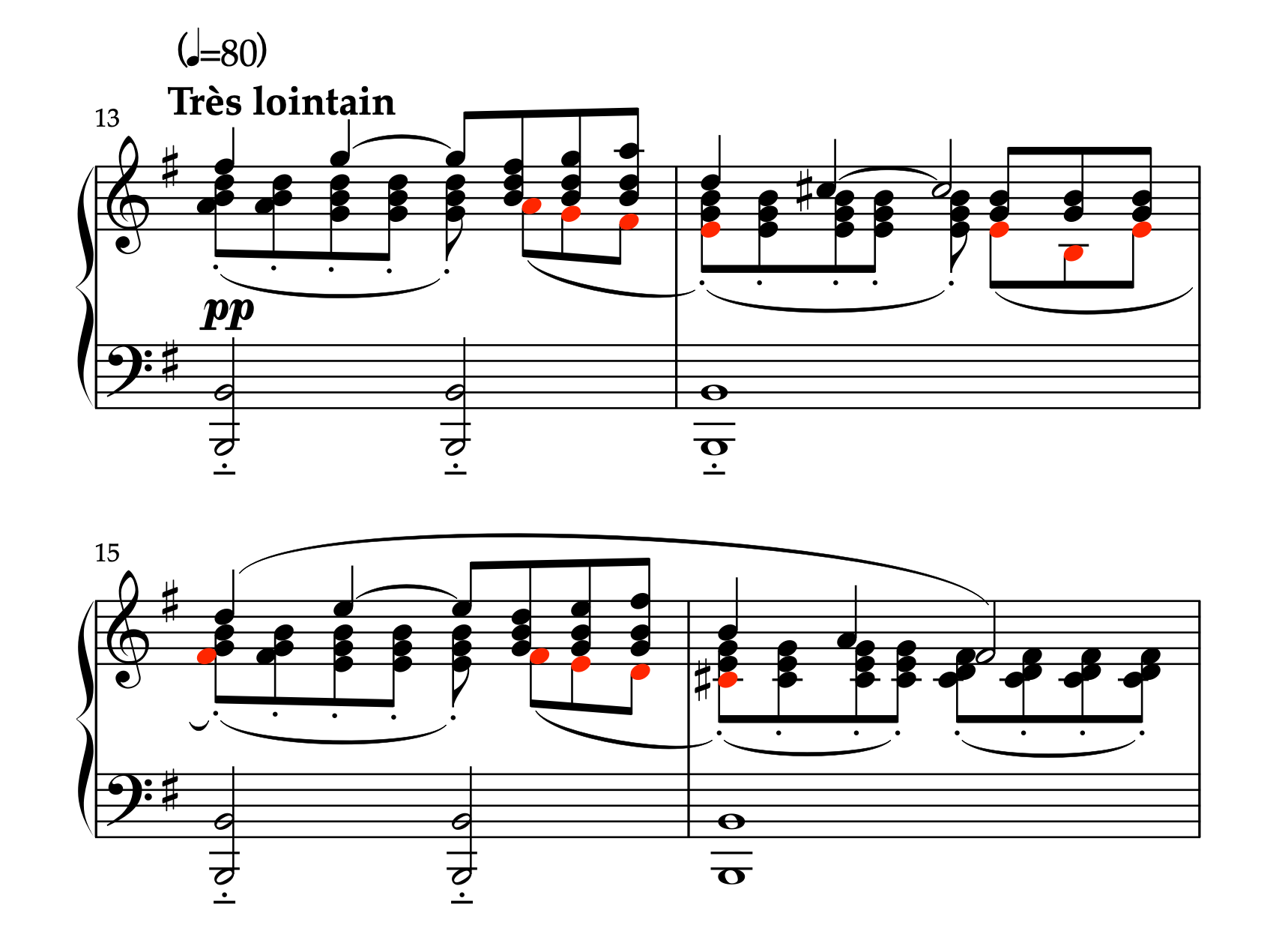

譜例(13-16小節)

バスに「H音のオルゲルプンクト(持続低音)」が登場:

・左手のテヌートスタッカートを丁寧に打鍵する

・ペダルを使っていても手で音を切ることでサウンドは変化する

レッド音符で示したライン:

・13小節目のレッドで示したラインは、メロディと反行して開いていく

・メロディだけでなく、ラインもよく聴き、音が抜け落ちないよう注意しながら演奏する

・他のレッドで示したラインもやや抽出する

8分音符伴奏のコツ

13小節からの上段は8分音符で刻みます。歌曲の伴奏などによく出てくる音型ですが、音楽が縦割りになりがちでニュアンスが難しい印象です。注意点としては:

・指を上げ過ぎず、鍵盤のすぐ近くから押し込むように打鍵

・音楽をグーっと横へ引っ張っていく意識を持つ

· 18小節目

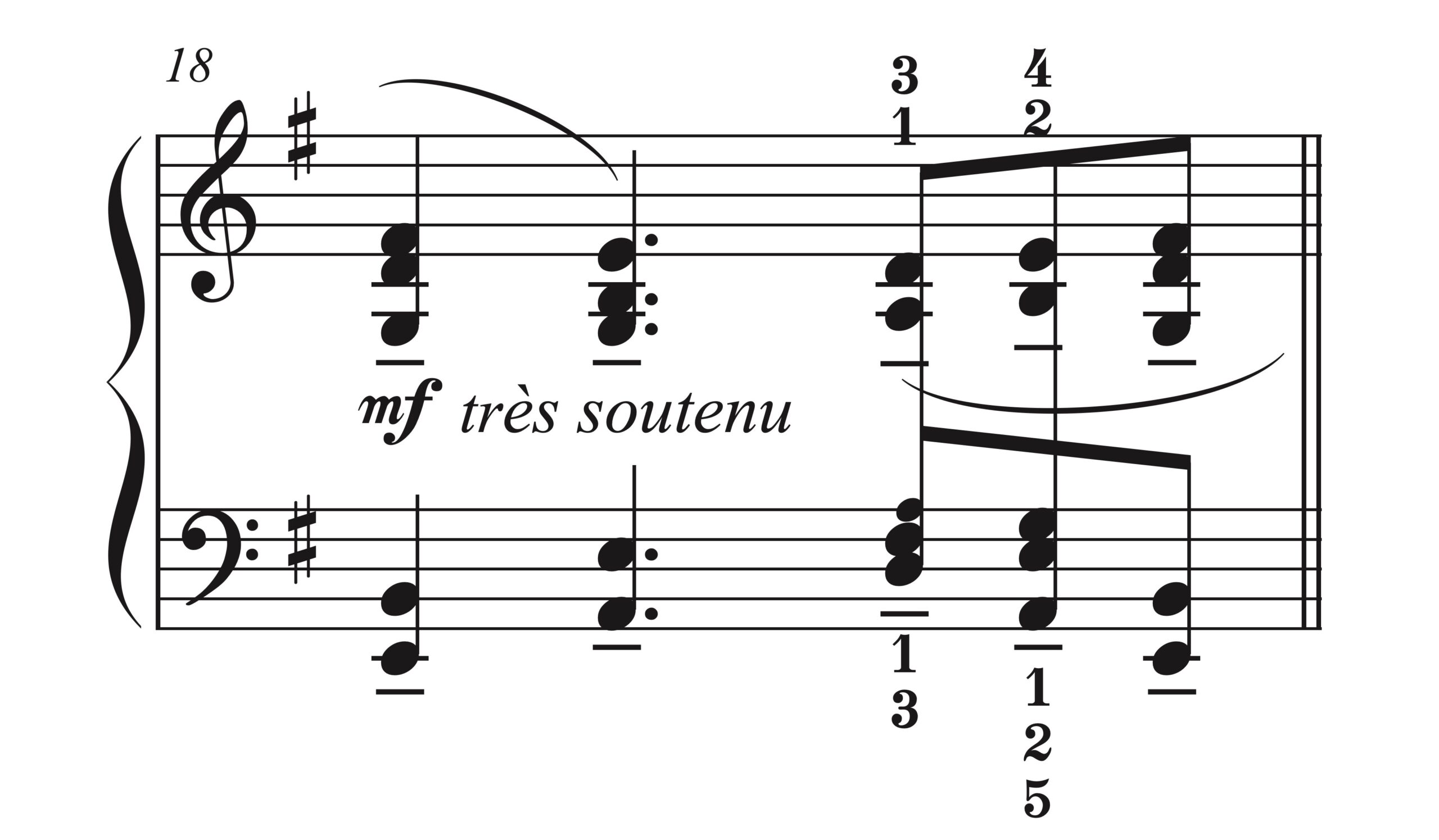

譜例(18小節目)

18小節頭の和音には「G音」が出てきますが、11小節目や25小節目の似た箇所では「Gis音」です。混ざらないよう区別しておきましょう。

実用的な運指(18小節目):

・3拍目裏の重なっているA音は右手でとる

・3拍目裏のFis音は左手でとる

・4拍目表のG音は左手でとる

この運指で難易度が下がり、大事なラインを滑らかに演奏できます。

· 20-27小節

20小節目からは繰り返しですが、ハーモニーだけでなく左手のテヌートスタッカートが無くなる点に注意しましょう。似ていながらも異なる箇所を譜読み段階から整理しておくと、微妙な表現の差が理解でき、暗譜にも役立ちます。

ppp の対応

20小節目からは ppp ですが、13小節目からの pp と差をつけるのは困難です。ソフトペダルを使って対応しましょう。音色が曇るため、この部分の曲想にもマッチします。

13-19小節と20-27小節を比較すると、他にも多くの差があります:

・ダイナミクスの松葉の開始位置

・スラーのかかり方

必ず整理して弾き分けましょう。

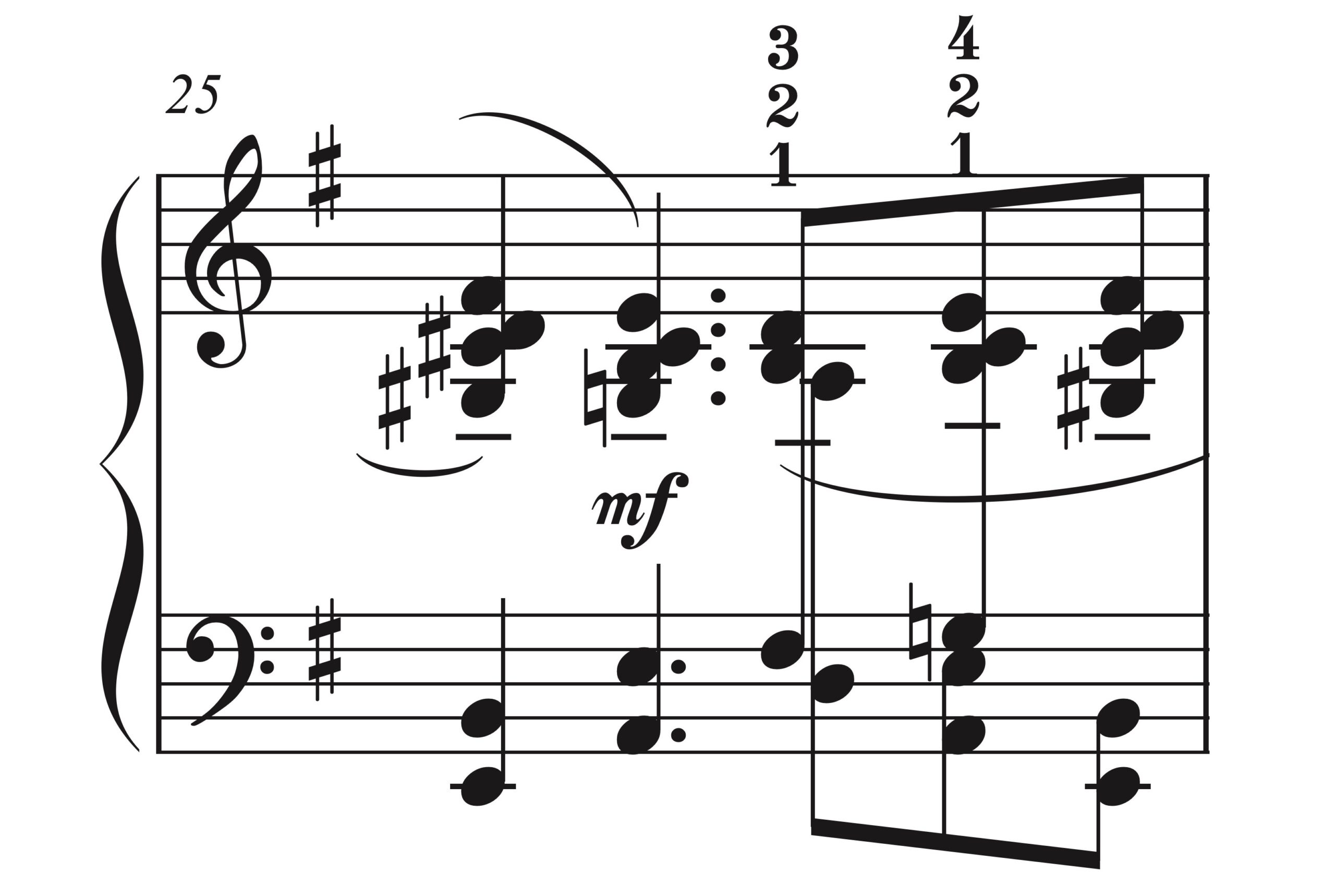

25小節目の運指

譜例(25小節目)

18小節目と同様の考え方で運指を工夫しましょう:

・3拍目裏のA音は右手でとる

・3拍目裏のFis音は左手でとる

・4拍目表のG音は左手でとる

27→28小節目への移行

ダラダラと進めず、一瞬音響を切ってから入ったほうが音楽的です。ただし、空け過ぎると27小節目で音楽が終わったような段落感がついてしまうので、やり過ぎに注意しましょう。

‣ セクションAの再現(28-39小節)

伴奏が変化してもメロディは同様に

28小節からはセクションAが戻ってきます。意識すべき点は:

・伴奏の音数が増えて変奏のようになっているが、メロディの歌い方自体は先程と同様で構わない

・オーケストラ版では管楽器でメロディがとられる

・音は増えているが、ゴツゴツせず、柔らかさを失わないように

・ダイナミクスは p なので、直前の f とは差をつけてコントラストを出す

· 28小節目

1拍目の2分音符メロディは「拍感」に注意しましょう:

・ロングアルペッジョなので、バス音を1拍目の頭と捉えると拍の感覚が乱れる

・アルペッジョを素早く入れ、なおかつ2分音符のメロディ音を1拍目の頭として数える

· 36-39小節

36-37小節にかけて:

・36小節2拍目から37小節にかけての下段ライン「Fis→H→A→G」はカンタービレに

・右手のメロディを邪魔してはいけないが、ハモっている大事な要素

37小節1-2拍目の内声:

・メロディと音域が被ってくる

・メロディの一部として聴こえないよう、音量と音色の両面で差をつける

・指を寝せ気味にして、指の腹を使って押し込むように打鍵すると、柔らかい音が出る

38-39小節:

・ff の音からしっかりと改める

・合唱を感じさせる箇所で、ソプラノのラインも重要なので、同程度の存在感となるようバランスを作る

38小節3-4拍目:

・38小節3拍目のGis音と4拍目のFis音は、左手でとって構わない

・10度音程が届かない奏者でもアルペッジョで対応可能

・右手でまともにとろうとすると間延びしてしまう

‣ セクションC(40-59小節)

· 40-49小節

40小節からはセクションC。遠くで鳴っているオルゴールかのように、ガラッと音色を変えて開始しましょう。39小節目最後の強音の中から生まれるようにスタートし、40小節目の頭でダンパーペダルを踏み替えます。

41-42小節

・両手が重なる箇所では、左手を上にして演奏すると弾きやすい

44小節目:

・ダイナミクスの松葉は右手だけのためのものと考える

・左手にもつけるとフレーズの方向性と合わなくなる

・ただし、左手はメロディックで重要なので、よく聴く必要はあり

47小節目

・頭の和音は、9度音程が押さえられる場合は、上段下のA音を左手でとる

· 50-59小節

50小節目からは繰り返しですが、やや変化しています。

小音符の装飾音:

・小音符の装飾音は、ハープのイメージでとても軽く演奏する

・なぜ小音符で書かれているのかを考えるべき

50小節目〜:

・50小節目の左手を交差して演奏する音は極めて静かに弾き、メロディを邪魔しないように

・51小節目の装飾音は、最後の音と左手の5度和音の縦を合わせて弾くのもアリ(多くのピアニストも採用)

· 57-59小節

57小節目:

・57小節1拍目裏の低音には「アクセント」がついているが、47小節目では「テヌートスタッカート」だった

・ダイナミクスは両方とも ff だが、バス音だけでなく前後の和音の表現も57小節目のほうがより表現的だと解釈する

59小節目:

・59小節目のフェルマータはやり過ぎない

・まだ音楽は続くので、段落感がつき過ぎないほうが適切であるため

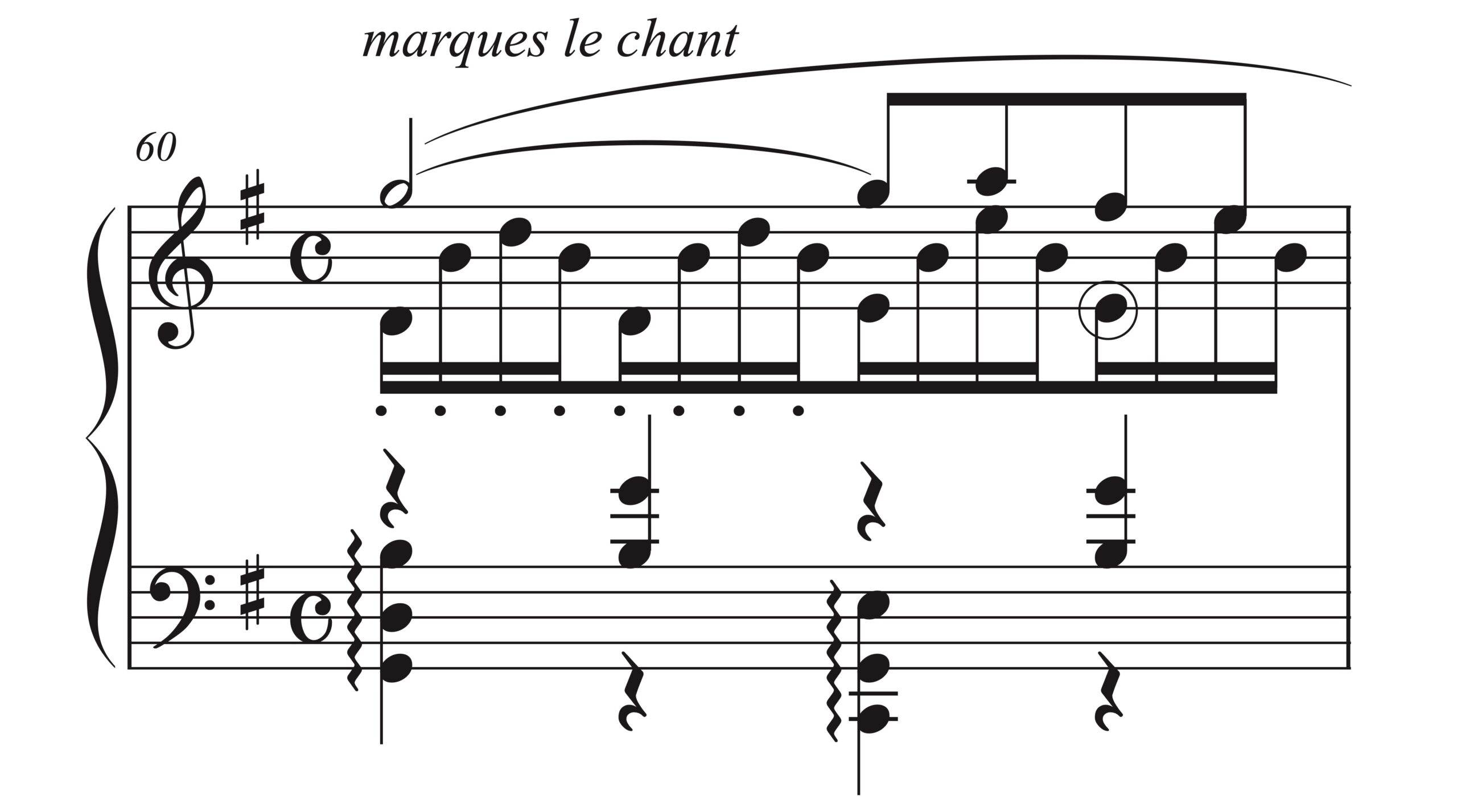

‣ 最終セクション(60-72小節)

全体注意点:

・60小節からはセクションAの再現で、さらに変奏される

・16分音符が出てきて細かくなるが、テンポは遅くならないように注意する

· 60-61小節

譜例(60小節目)

60小節目〜:

・「marques le chant」とは、「声部をはっきりと」という意味

・60小節4拍目の上段E音は左手でとると演奏難易度が下がる

・その分、右手はメロディラインをできる限りレガートにすることに徹する

61小節目への入り方

ここは難しい箇所です。60小節目から61小節目への移り変わりで変な「間(ま)」が空いてしまっている演奏が本当に多い印象です。正直、練習するしかないのですが、余分に間が空きがちだと意識にあるかどうかで全く違ってきます。

口数が多い伴奏に一生懸命になるあまり、メロディラインがギクシャクしないよう気をつけましょう。ICレコーダーでのチェックを必ず取り入れてください。

· 65-70小節

65小節目:

・3拍目表のC音は「メロディ」ではなく「伴奏」

・メロディの一部として聴こえないよう静かに打鍵する

・3拍目裏からがメロディなので、そこからフレーズを改める

66小節目:

・メロディなので、装飾音の最初の音にアクセントが書かれている

・ただ単に強調するのではなく、出した音を聴き続けながら小節をまたぐ

70小節目:

・1拍目表に f と書かれていますが、1拍目裏から f にするのもアリ

・むしろそのほうがフレーズが改まるのでベター(多くのピアニストも採用)

· 最終小節

最終小節:

・トップノートのD音が、71小節目の同じ高さのD音から関連していることを意識する

・楽曲の一番最後に「2分休符」があることに注目する

フェルマータの音符がなぜ「全音符+フェルマータ」ではないのか。ラヴェルは、最後の音が消えた後の余韻を大切にして欲しかったのでしょう。

► 終わりに

「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、繊細な響きのバランスと多声的な構造が魅力の作品です。

演奏のポイントをまとめると:

・オーケストラ版を参照して各声部の音色イメージをつかむ

・内声のラインを丁寧に追い、多声的な構造を表現する

・伴奏が縦割りにならないよう、横への流れを意識する

・装飾音やロングアルペッジョの箇所で音楽の流れが止まらないように注意する

・セクションごとの変奏の違いを整理し、弾き分ける

・余韻を大切に、最後まで音楽を聴き続ける

細部への配慮が音楽全体の美しさを決定します。丁寧な譜読みと、自分の演奏を客観的に聴く習慣を大切にして演奏しましょう。

推奨記事:

・【ピアノ】ラヴェルを学ぶための決定版ガイド:ペルルミュテール校訂版の魅力

・【ピアノ】ラヴェルの弟子が語る「ラヴェルのピアノ曲」:演奏解釈の決定版

・【ピアノ】マルグリット・ロン「ラヴェル―回想のピアノ」レビュー

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント