【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「間奏曲(ロベルトのOp.39-2)」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマン作曲の歌曲集「リーダークライス Op.39」に収録された第2曲「間奏曲(Intermezzo)」。この美しい小品には、作曲家の妻であるクララ・シューマンがピアノソロ用に編曲した貴重なバージョンが存在します。クララによる編曲版は、夫の創作意図を深く理解していた彼女ならではの繊細なアレンジが施されており、原曲の魅力を損なうことなくピアノ作品として再構成されています。

本記事では、クララ・シューマン編曲版「間奏曲」の楽曲解説、音楽的特徴、そして実際の演奏に役立つ具体的なテクニックやペダリング、表現方法まで詳しく紹介します。

► 前提知識

‣ 原曲「間奏曲」の基本情報

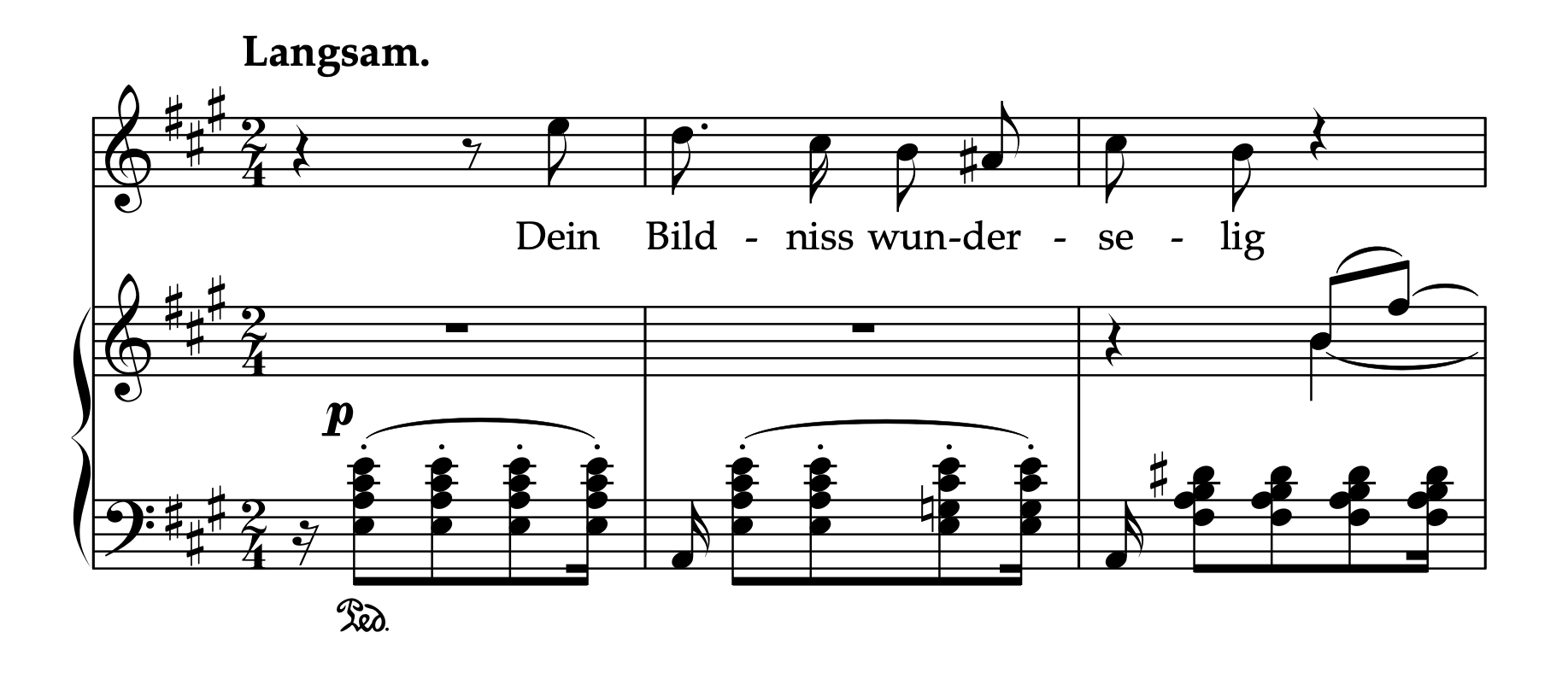

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第2曲 間奏曲」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分40秒

歌詞:ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフの詩

内容:愛する人の面影を心に抱き、静かな愛の歌を送る内省的な歌

構成:「リーダークライス Op.39」の第2曲

ロベルト・シューマンの歌曲集には「リーダークライス」が2作品(Op.24とOp.39)存在し、「間奏曲」はOp.39の第2曲として知られています。この歌曲が作曲されたのは1840年、シューマンがクララと結婚した記念すべき年でした。アイヒェンドルフの詩に基づくこの作品は、愛の感情を静謐に表現した内省的な性格を持っています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

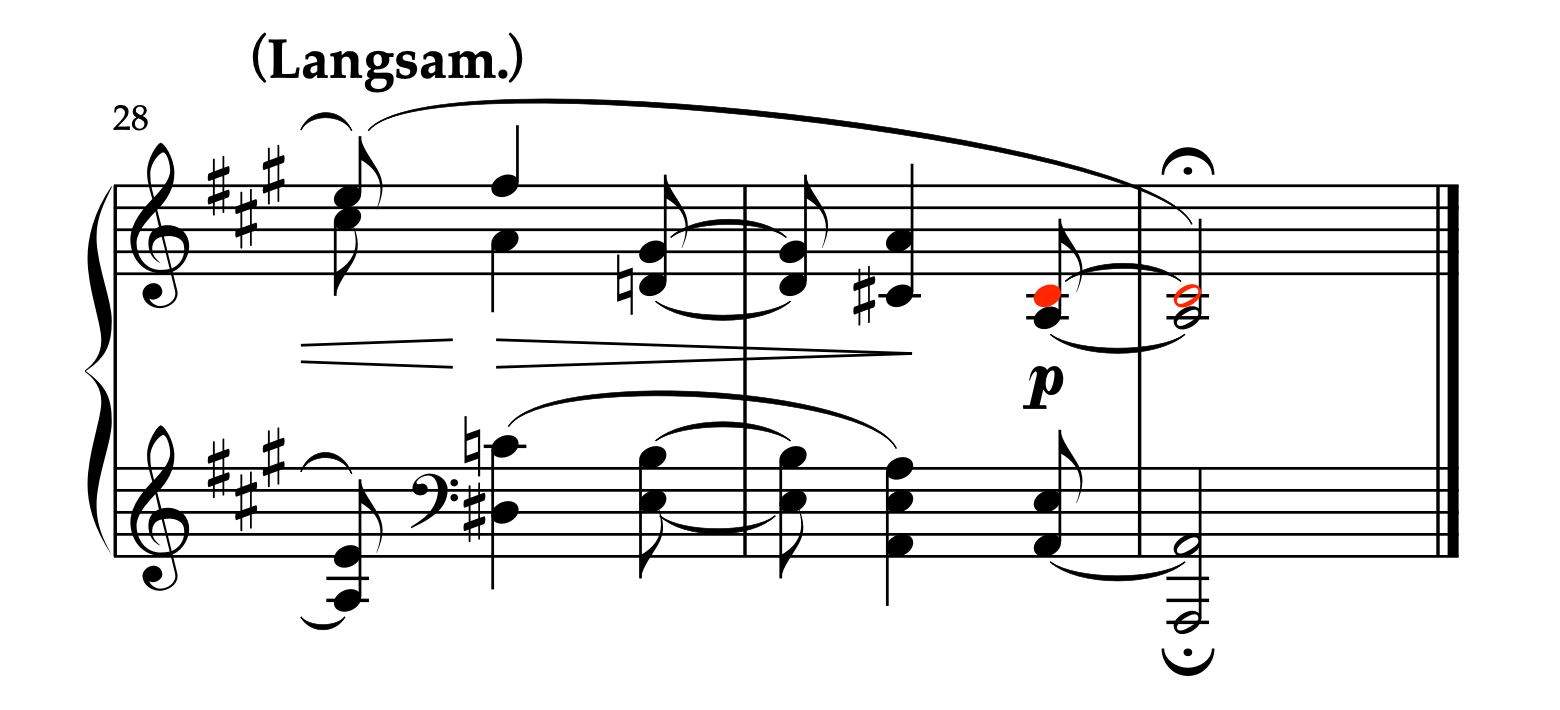

シューマン「間奏曲(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ・シューマンによるピアノ編曲版「間奏曲」は、原曲である歌曲への深い敬意に基づいた編曲作品です。ロベルト・シューマンの音楽が持つ詩的な美しさや和声の魅力を、ピアノソロという形式でシンプルに引き出すことを目指した編曲となっています。

クララの編曲技法を分析すると、歌曲の伴奏パートを基礎として維持しながら、声楽のメロディラインを効果的にピアノへ組み込んでいることが分かります。原曲からの改変は必要最小限に留められ、シューマン特有の音遣いや旋律の持ち味が忠実に保たれている点が大きな特徴です。華美な装飾や技巧的な拡張を意図的に避け、原曲が持つ内省的で詩的な雰囲気を大切にする配慮が全体を通して感じられます。

技術的難易度

難易度:ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能

テンポはゆるやかですが、以下のような技術的課題があります:

・声部バランスの制御:メロディよりも上の音域で演奏する音の処理

・シンコペーションの処理:楽曲全体を貫く特徴的なリズムの表現

・和声感覚:増三和音など、特徴的な和声の理解と適切な音色表現

► 演奏上の注意点

‣ 冒頭の16分休符を意識した演奏開始(1小節目)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽曲はシンコペーションが特徴的であり、楽曲の冒頭もシンコペーションを作り出すために16分休符から始まります。曖昧な印象で始まらないよう、16分休符の位置で拍の「1拍目」の感覚をしっかりと持ち、明確なリズム感を持って演奏を開始しましょう。

休符をただの「空白」ではなく、音楽的な意味を持つ要素として捉えることが重要です。内的なリズム感を確立してから音を出すことで、冒頭から楽曲の性格が明確に伝わります。

‣ 内声の扱い方:強調すべき音と抑えるべき音(5-7小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-7小節)

レッド音符で示したEis音について

この音は増三和音(オーギュメント・トライアド)をへの変化を示す重要な音です。原曲には書かれていないクレッシェンドがこの箇所に追加されていることからも、クララがこの和声的緊張を強調する意図を持っていたことが分かります。やや芯のある音色で、和声の変化を明確に表現しましょう。このような音は「表現すべき内声」です。

ブルー音符で示した音について

メロディの打点の直後や同時に現れる、メロディよりも上の音域の音は、メロディの一部として聴こえてしまわないよう、繊細なタッチで演奏する必要があります。これらは「抑制すべき内声」として扱いましょう。25小節目でも同様の配慮が必要です。

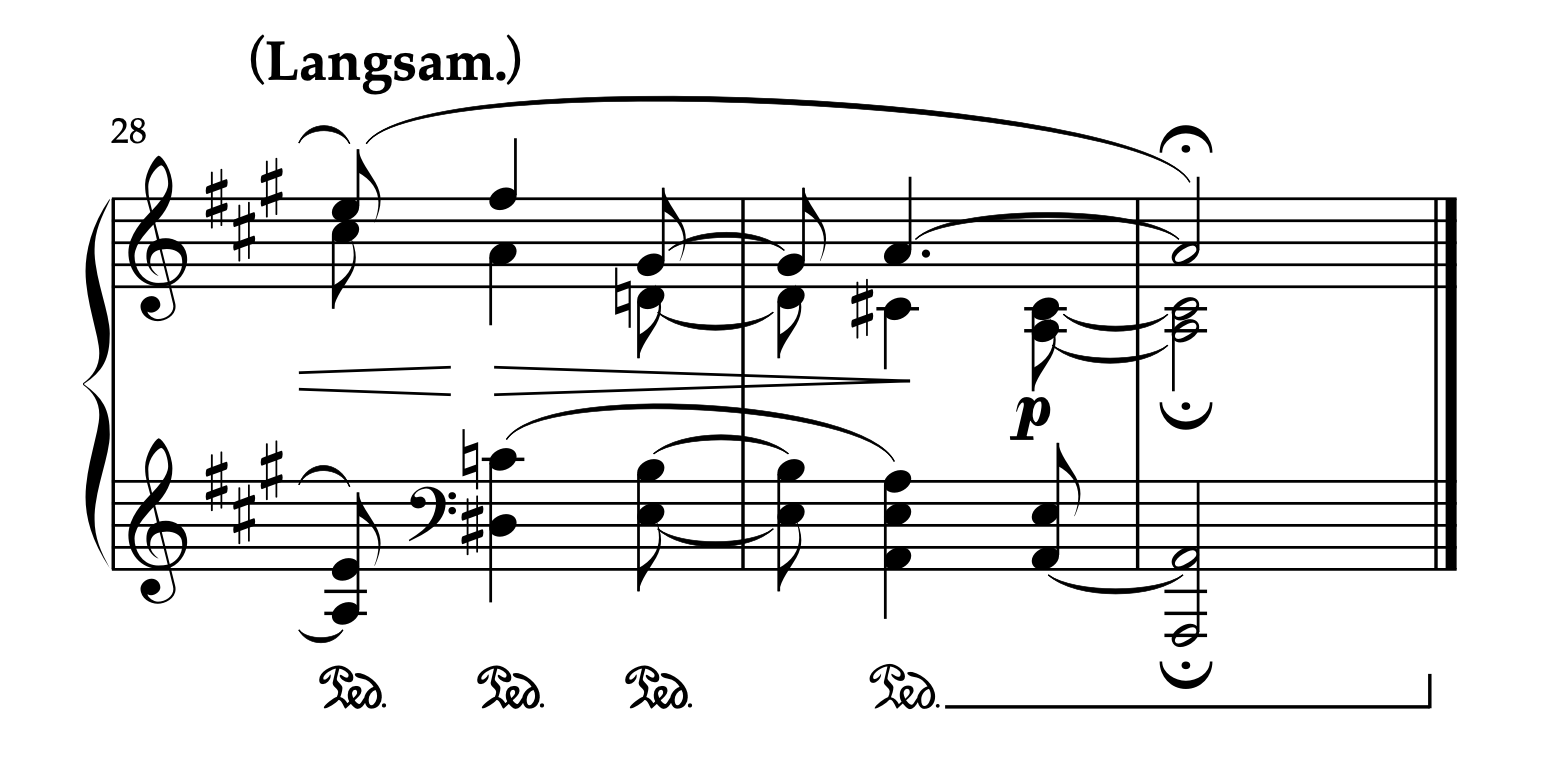

‣ メロディラインの解釈(29-30小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、28-30小節)

この箇所のメロディ解釈には2つのアプローチが考えられます。

解釈A:レッド音符をメロディとして扱わない場合

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、28-30小節に改編を加えたもの)

29小節1拍目裏のメロディA音がフレーズの終わりの音であり、これが楽曲の最後まで響き続けるという解釈です。この場合、2拍目裏の和音は控えめに添えるだけにし、ダンパーペダルもそこでは踏み変えないようにします。

解釈B:レッド音符をメロディとして扱う場合

レッド音符をメロディとして解釈する場合は、2拍目裏でダンパーペダルを踏み変える必要があります。和声自体は変わらないため濁りは生じませんが、より高い音域の音がペダルで伸びたままになっていると、その音が支配的になり、レッド音符が内声として聴こえてしまう可能性があるためです。

どちらの解釈を選択するかは演奏者の音楽的判断に委ねられますが、「自分はこのように解釈をして弾いています」と言えるくらいはっきりと考えを固めておくことが重要です。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「間奏曲」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「間奏曲」の編曲版は、原曲への深い理解と愛情に基づいた仕上がりとなっています。演奏に際しては、アイヒェンドルフの詩の世界観を理解し、その詩的な雰囲気を音楽で表現することを心がけましょう。

歌曲としての原曲を聴くことで、クララがどのような解釈のもとにこの編曲を行ったかがより深く理解できます。夫の音楽への献身的な愛情と、優れた音楽家としての洞察力が結実したこの作品を、ぜひレパートリーに加えてみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント