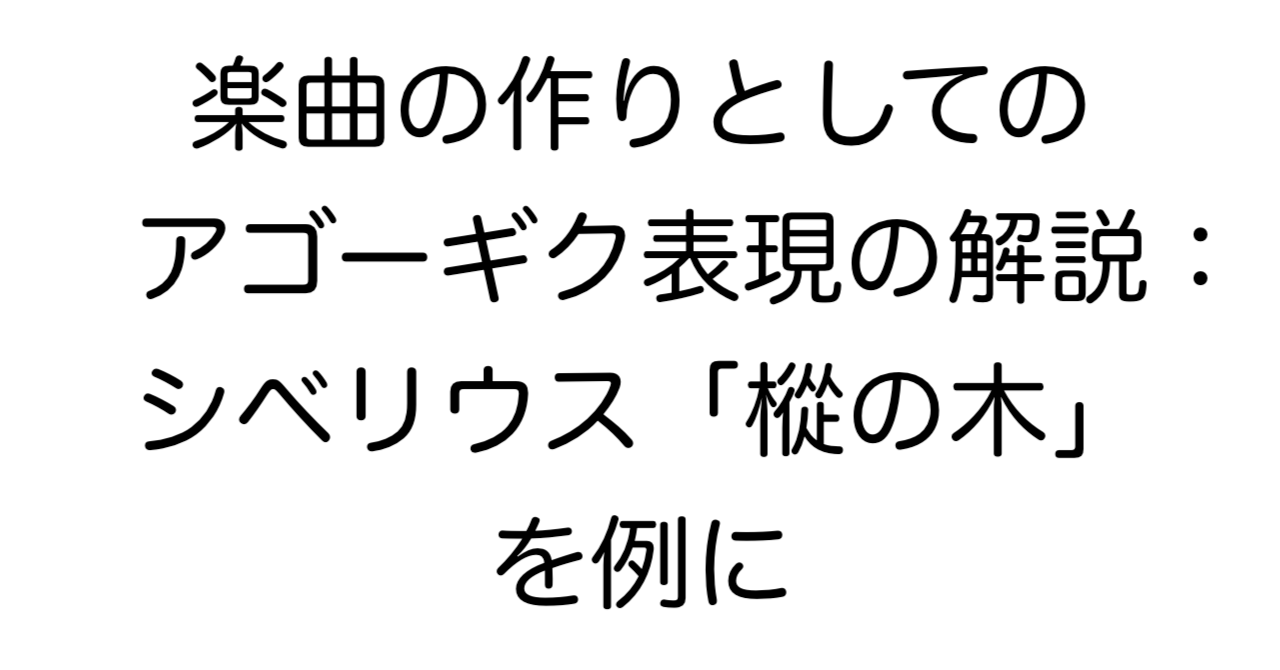

【ピアノ】楽曲の作りとしてのアゴーギク表現の解説:シベリウス「樅の木」を例に

► はじめに

楽曲の作りからして、そのまま演奏してもアゴーギク(速度法 / テンポの微妙な揺らぎ)が自然に生まれるように書かれている作品があります。本記事では、シベリウス作曲「5つの小品(樹木の組曲)Op.75 より 第5曲 樅の木」を例に、作曲家が楽譜に込めた揺らぎの表現技法を具体的に解説していきます。

これは演奏方法を教える記事ではなく、譜読みの視点を提供し、楽譜から読み取れる表現の仕組みを理解するための記事です。

► シベリウス「樅の木」に見られるアゴーギク表現技法

楽曲全体で使用される揺らぎの表現技法:

・小節線を廃した記譜法の導入

・音価によるaccelerando・ritardandoの多用

・allargando、ritardandoの効果的な使用

・音価の広がりによる揺らぎの創出

・フェルマータの戦略的配置

・小節線上のフェルマータによる特殊効果

・ブレス記号(’)の使用

‣ 曲頭(1小節目)の分析

シベリウス「5つの小品(樹木の組曲) Op.75 より 第5曲 樅の木」

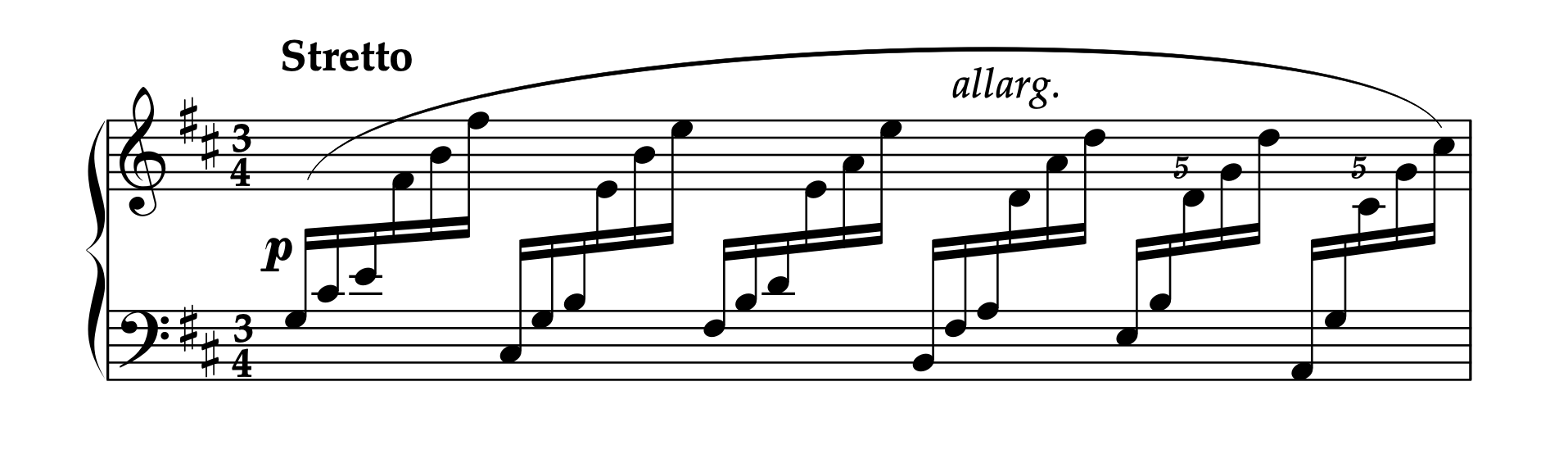

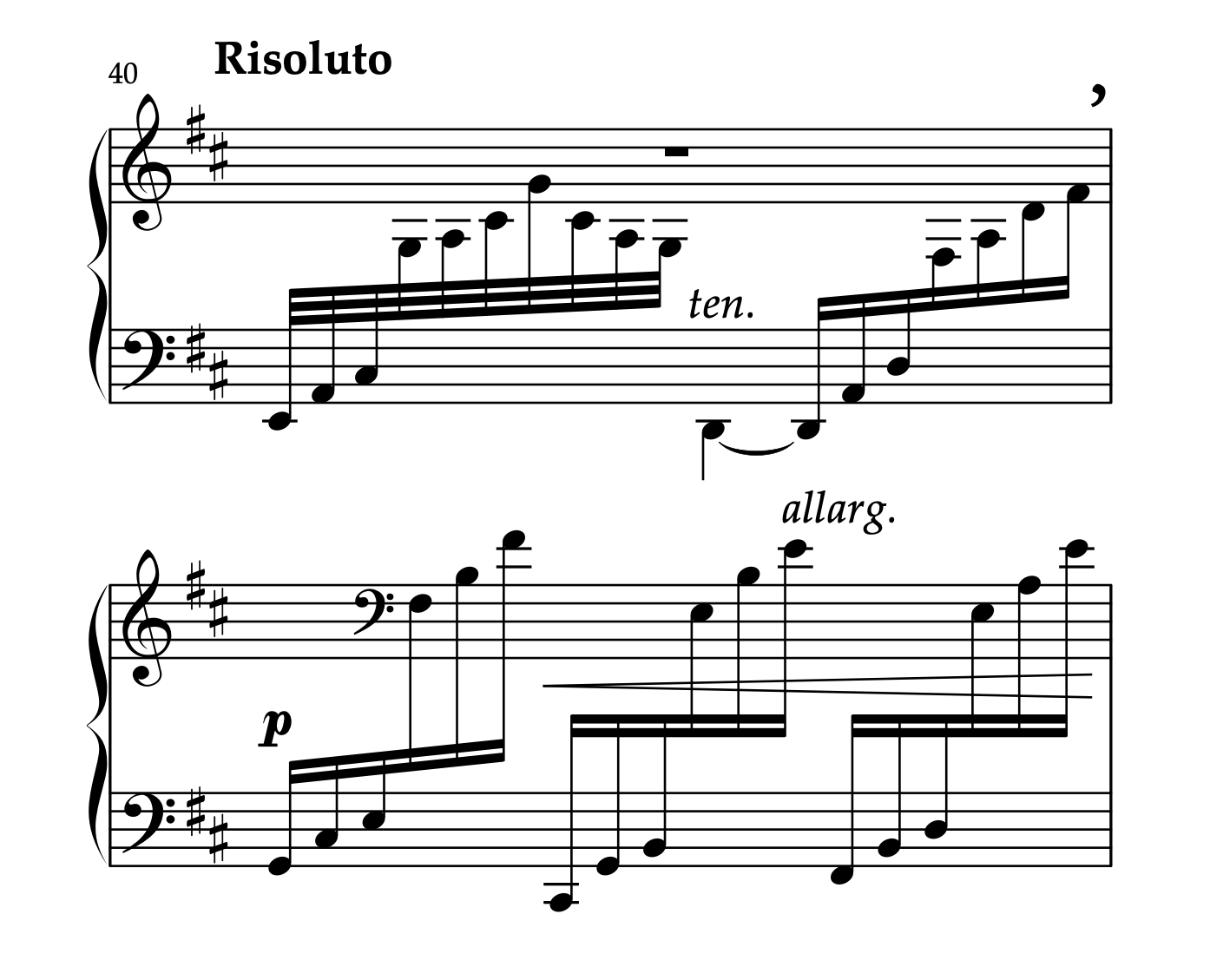

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

1. 小節線を廃した記譜法の導入

表記上は3/4拍子ですが、実際には6/4拍子に相当する音価が詰め込まれています。このような小節線の枠組みを超えた記譜法は、演奏者に拍節感にとらわれない自由な表現を促します。同様の手法は40小節目のカデンツァ的箇所でも見られます。

2. 音価によるritardando効果

1小節目の末尾では、5連符の導入により、音価そのものがritardando効果を生み出しています。この手法により、音楽に微妙な揺れが生まれます。40小節目のカデンツァでは、さらに複雑な連符の交代により、より豊かな音価によるaccelerando・ritardando効果が実現されています。

3. allargando指示の効果的使用

1小節目では、allargandoの指示が「音価によるritardando」と併用されることで、2小節目のLentoへの自然な移行を実現しています。allargando、ritardandoの効果的な使用は楽曲全体に見られ、揺らぎの表現の一種となっています。

この楽曲では1小節目のこれらの提示が重要な意味を持ちます。これらが予見となり、楽曲全体に共通要素が応用されていくことに着目しましょう。

‣ 以降の小節の分析

音価の広がりによる揺らぎ効果

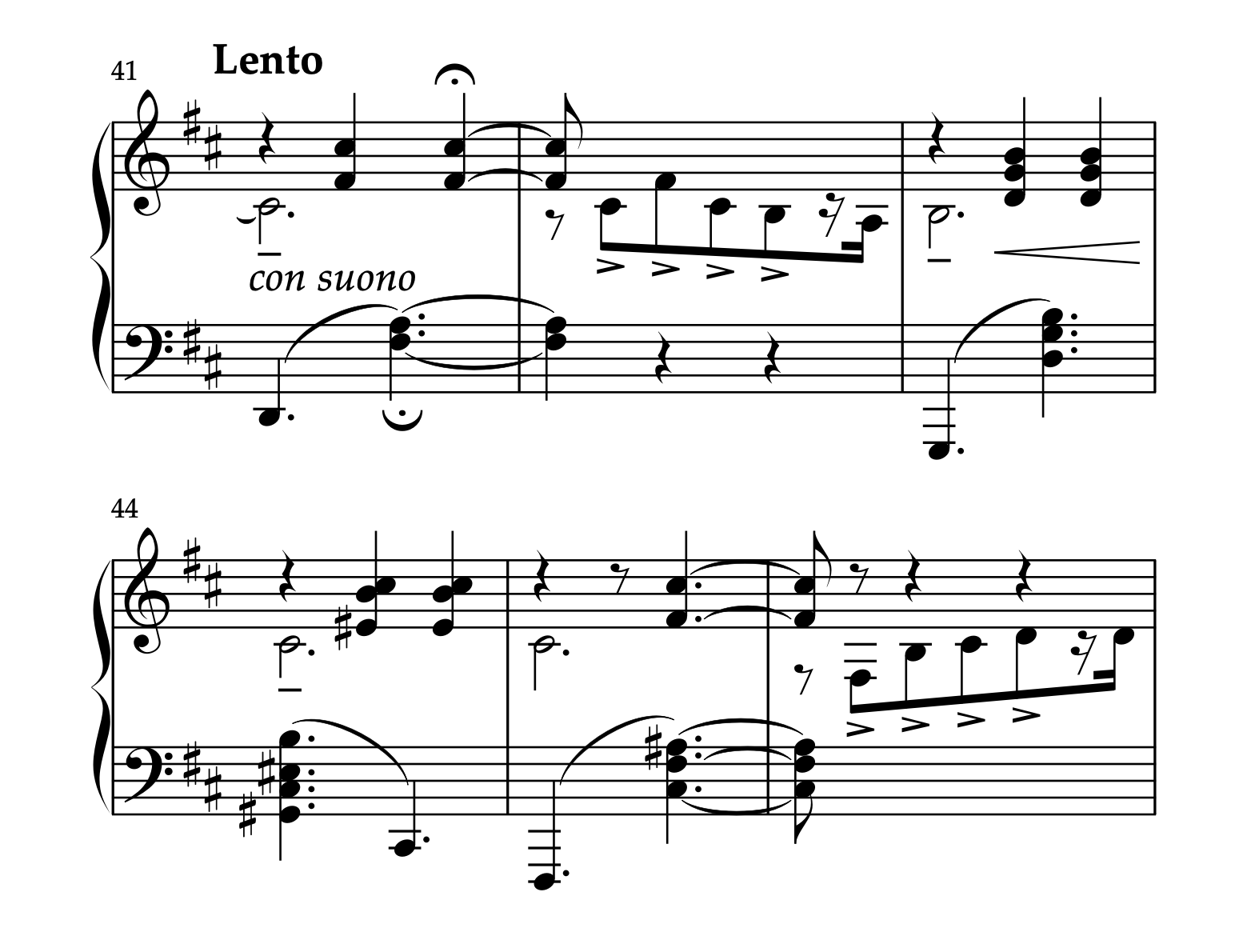

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、41-46小節)

これは「音価によるritardando」表現の一種です。各小節で4分音符による規則的な刻みが支配的ですが、45小節目でそれが消失するため、自然なritardando効果が生まれ、「音価の広がりによる揺らぎ」が実現されます。

この技法が使用されている箇所:

・14-15小節

・22-23小節

・34-35小節

・38-39小節

・45-46小節

・53-54小節

この技法は楽曲全体の構造的特徴として機能しています。

音符上のフェルマータの戦略的使用

フェルマータの使用も重要な揺らぎ表現技法です。興味深いのは、41小節目にはフェルマータが記されているのに対し、対応する楽曲冒頭の2小節目には記されていない点です。これは、再現部分でのみ現れる、作曲家の意図した微細な揺らぎと解釈できるでしょう。音符上のフェルマータは40小節目のカデンツァ内にも効果的に配置されています。

小節線上のフェルマータの特殊効果

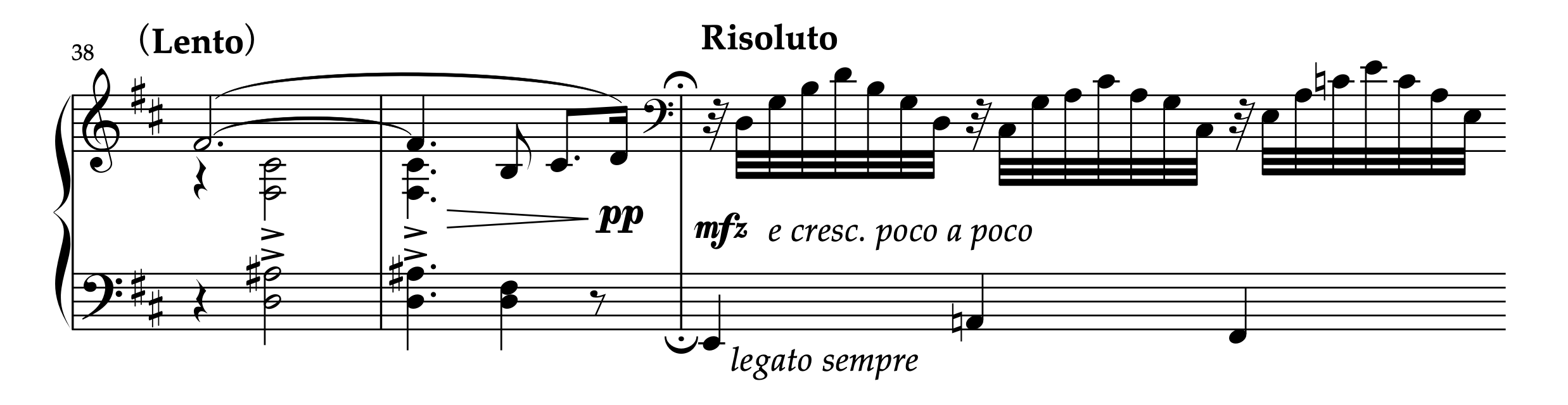

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、38-40小節)

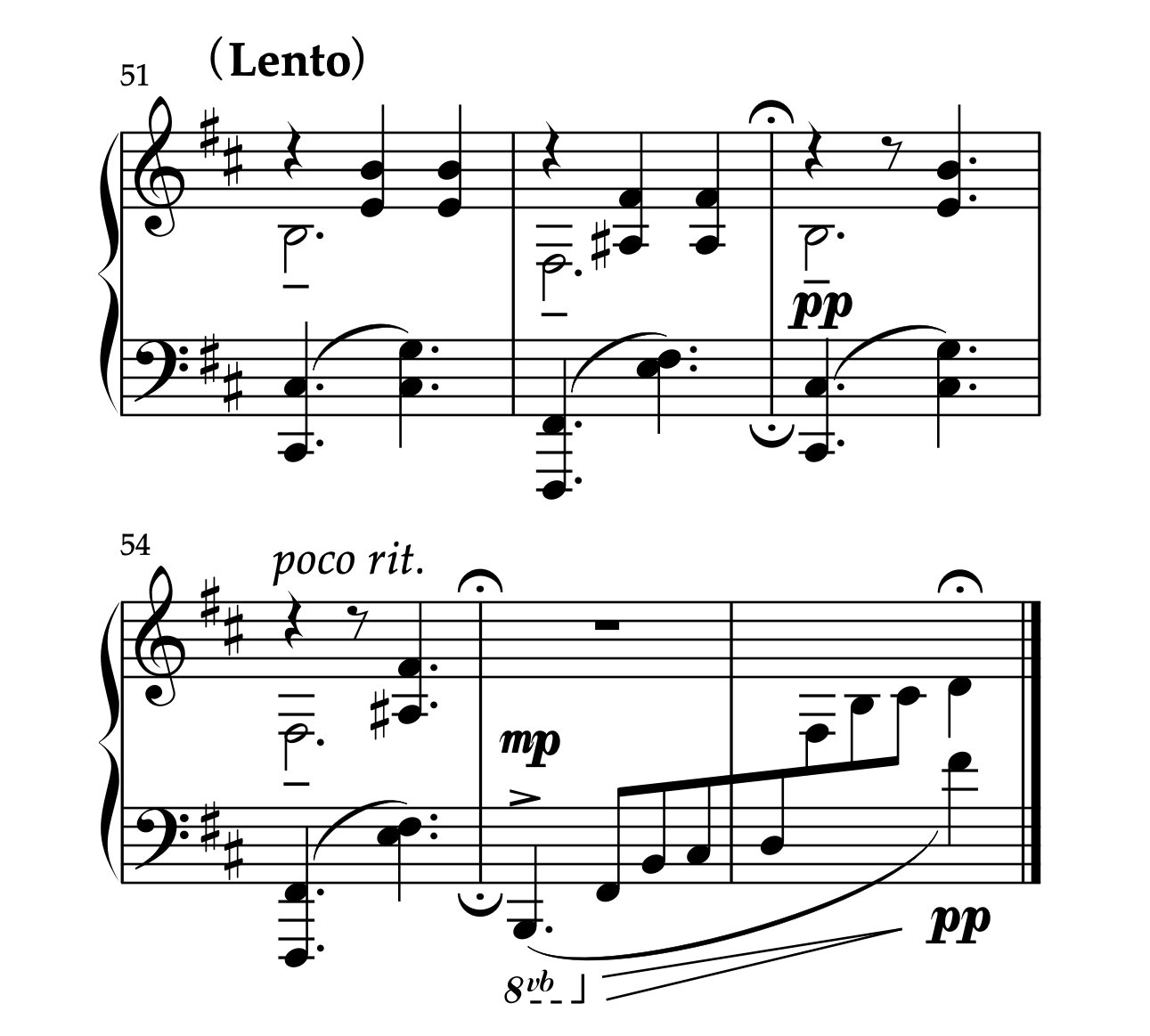

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、51-56小節)

小節線上のフェルマータは楽曲中で2箇所に見られ、それぞれ異なる機能を持ちます:

・40小節目カデンツァ直前:揺らぎの創出と、カデンツァの開始を印象づける役割

・53-54小節間:揺らぎの創出と、53-54小節のエコー表現を印象づける役割

ブレス記号(’)の効果的活用

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、40小節目)

40小節目のカデンツァ内では、ブレス記号(’)が使用されています。これは揺らぎ表現であると同時に、直後のsubito p の空気感を際立たせる役割も果たしています。

► 終わりに

本記事で紹介したような、楽譜に明記された作曲家の意図する揺らぎの表現を丁寧に読み取ることが、譜読みの第一歩です。楽譜を正確に読むだけでも、シベリウスが意図したアゴーギク表現の多くを実現することができます。その基盤の上に、演奏者としての解釈や表現を加えるようにしましょう。

推奨記事:

・【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

・【ピアノ】楽譜に書かれていない「テンポの揺れ」を表現するためのヒント

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント